及时发布预警信息对于保护人民群众的生命财产至关重要[1-6]。利用北斗卫星导航系统的通播功能发布预警信息,可大大提高预警信息发布的覆盖范围和时效性[7],是对广播电台、有线电视、固定/移动电话、互联网、电子显示屏、农村大喇叭传等统媒体预警信息发布渠道[8-11]的重要补充。

北斗卫星导航系统的通播功能类似于广播,由指挥机实现。指挥机是一种特殊的北斗卫星通信终端,除拥有普通终端的全部功能外,还具有管理普通终端的功能,可以同时监听其所管属的普通终端的位置信息和短消息发送情况。同时,指挥机还具有通播功能,即可以1次发送相同的消息给其所有的下属普通终端,而无须逐一发送[12]。每台指挥机可申请1个通播ID (identification,序列号),使用此通播ID可向其下属的普通终端发送通播数据,其下属的普通终端中写入了该指挥机的通播ID,就可接收它发送的通播数据。

北斗卫星导航系统是短报文传输机制,报文长度和服务频度都受限制[7, 13]。1条预警信息的数据量往往会超出民用短报文单次的传输容量,因此,常常需要将1条预警信息分成多包多次发送。分包数越大,整条预警信息发送成功的概率就会越低,同时发送时间也就越长。为了解决这一难题,文献[7]提出了联合补包传输协议和指挥机多通播ID并发的发布方式。

在联合补包传输协议和指挥机多通播ID并发的发布方式中,预警信息的传输次数和指挥机的通播ID数是两个重要的通信参数。预警信息长度和传输次数决定了传输此预警信息所需占用的北斗卫星信道资源,传输次数越多,整条预警信息的传输成功率越高,但占用的北斗卫星信道资源也越大。指挥机的通播ID数与预警信息发布时效密切相关,并影响整个系统的建设规模。一般而言,可并发使用的指挥机通播ID越多,整条预警信息的发布时间越短,但所需要硬件资源越多,系统规模也就越大。

为了满足预警信息传输成功率和发布时效的要求,同时节约北斗卫星信道资源和硬件资源,本文基于文献[7]的理论提出了已知发布时效和传输成功率要求情况下传输次数和通播ID数最优值的设计方法。

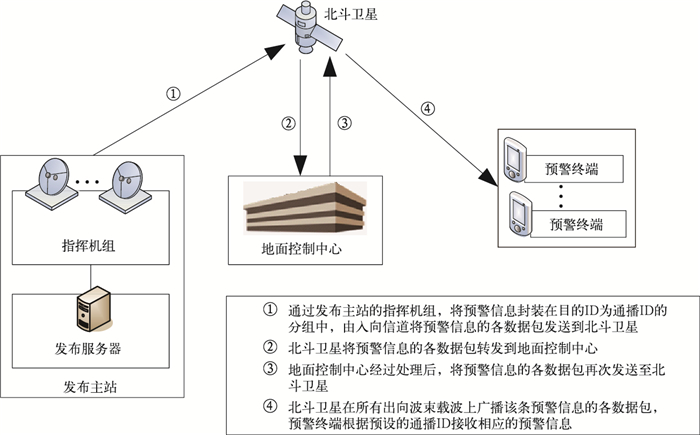

1 基于北斗卫星的预警信息发布方式简介北斗上星传输有两种方式:一是北斗总站直接上星,二是通过指挥机上星[7]。北斗总站直接上星传输能力很强,可实现预警信息的即时传输。但北斗总站是卫星基础平台,技术和管理都很复杂。民用的基于北斗卫星的预警信息发布一般由指挥机的通播功能实现预警信息的发布[7]。这种方式下,预警信息发布由发布主站、北斗卫星、北斗地面控制中心和预警终端构成,结构如图 1所示。

|

|

| 图 1. 基于北斗卫星的预警信息发布方式结构示意图 Fig 1. Architecture of Beidou-based early warning information distribution method | |

预警信息的发布流程:通过发布主站的指挥机 (组),将预警信息封装在目的ID为通播ID的分组中,并由入向信道将预警信息的各数据包发送到北斗卫星;北斗卫星将预警信息的各数据包转发到地面控制中心;地面控制中心经过处理后,将预警信息的各数据包再次发送至北斗卫星;北斗卫星在所有出向波束载波上广播该条预警信息的各数据包;预警终端根据预设的通播ID接收相应的预警信息。假设指挥机发送某条报文时间为t1,预警终端接收该条报文的时间为t2,则收发延时τ定义为τ=t2-t1,即指挥机发出1个数据包至预警终端收到该数据包的时间间隔。本文所指的收发延时仅指传输成功时的接收延时,不考虑传输失败的情况。

2 通信参数设计为了提高长预警信息的传输成功率,文献[7]提出了联合补包协议,即发送端对预警信息的所有数据包进行多次传输;接收端将多次传输的数据包混合在一起拼包,只要每个数据包有1次传输成功,就能成功恢复出整条预警信息。在该传输协议中,预警信息的传输次数是影响传输成功率和北斗卫星信道资源占用量的一个重要通信参数。

同时,为了减少整条预警信息的发布时间,文献[7]提出采用多指挥机并联,在多个通播ID上,同时发布预警信息的方式。这种方式下,发送端使用多台指挥机并联,在多个通播ID上并行发送预警信息,接收端的普通终端中写入多个指挥机的通播ID,同时接收多个指挥机发布的通播数据。在多通播ID并发的发布方式中,指挥机的通播ID数是一个影响发布时效和系统规模的重要通信参数。

2.1节分析了预警信息的传输次数与预警信息分包数和传输成功率的关系,提出了传输次数最优值的计算方法。2.2节分析了通播ID数与预警信息发布时效的关系,提出了通播ID数最优值的计算方法。

假设每个北斗数据包传输失败概率为q,预警信息的长度 (北斗数据包数) 为N,预警信息的传输次数为K,整条预警信息的传输成功率不小于σ,全部传输时间不大于Tmax。

2.1 传输次数设计方法发送端对预警信息的所有数据包进行多次传输可提高预警信息传输成功率。预警信息传输次数越多,传输成功率就越高,但同时占用的北斗卫星信道资源也就越多。为了节省北斗卫星信道资源,需要在满足传输成功率要求基础上设计最少的传输次数。

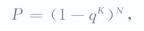

采用联合补包传输协议时,整条预警信息传输成功的概率P[7]:

|

(1) |

当以传输成功率不小于σ来设计传输方案时,最优传输次数K*需满足式 (2):

|

(2) |

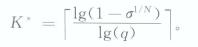

由式 (2) 求解可以得到联合补包协议下最优传输次数K*的计算公式,如式 (3):

|

(3) |

北斗卫星短报文传输有服务频度的限制,即连续发送的两个数据包之间需满足一定的时间间隔,如20 s,30 s,60 s等。因此,在发布长预警信息时,单个指挥机的服务能力可能难于满足发布时效的要求,可采用多台指挥机在多个通播ID上并行发送的方式来减少整条预警信息的发布时间。

一般情况下,可并行使用的通播ID越多,整条预警信息发布的时间就会越短,但所需要的指挥机数量就越多。为了节省硬件资源并降低系统复杂度,需要在满足传输时效要求的基础上设计最少的通播ID数 (即指挥机数)。

假设Ts为指挥机的服务频度,一般满足Ts>τ。假设Tmax为预警信息发布允许的最大传输时间,其定义为指挥机收到1条新的预警信息并全部发送完毕至预警终端收到所有数据包的最大延时。

假设指挥机收到1条新预警信息时均处于空闲状态,1台指挥机从空闲状态起连续发送报文时,第1包报文接收时间为τ,第2包报文的接收时间为τ+Ts,第n包报文的接收时间为τ+(n-1)Ts。

假设1条长度为N的预警信息传输K次,则共需传输K×N个北斗包。K×N个北斗包由NID台同性能的指挥机同时并行发送时,每台指挥机发送的最大包数为[(K×N)/NID],则此条预警信息的收发时间为τ+([(K×N)/NID-1)Ts。

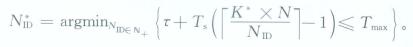

由此可以得到,以传输时间不大于Tmax,传输成功率不小于σ设计传输方案时,所需要的最少通播ID数NID*需满足式 (4):

|

(4) |

其中,最优传输次数K*由北斗数据包传输失败概率q、预警信息长度N、传输成功率σ决定,由式 (3) 计算而得。式 (4) 表明:使用NID*个指挥机并行发送K*次N个包长的预警信息,其传输成功率将不小于σ,且传输时间不大于Tmax。

在下面两种不同的情况下,NID*采用不同的计算方法。

① 0≤Tmax-τ<Ts。这种情况下,预警信息的传输时间小于收发延时和服务频度之和,则必须在指挥机的1个服务频度内完成预警信息所有数据包的发送,即1台指挥机只能发送1个数据包。此时最少通播ID数NID*由式 (5) 计算:

|

(5) |

② Tmax-τ≥Ts。这种情况下,预警信息的传输时间大于收发延时和服务频度之和,则在有效时间内,1台指挥机可以发送多个数据包。由式 (4) 求解可以得到最少通播ID数NID*的计算公式:

|

(6) |

在实际应用中,为了使用方便,也可以预警信息所占字节的总长度作为输入来计算传输次数和通播ID数。设预警信息的字节总数为L,北斗卫星短报文单次通信的服务容量为C,则上述设计方法中的北斗数据包数N可替换为[L/C]。中国卫星导航系统管理办公室发布的《北斗卫星导航系统发展报告》[13]指出,北斗卫星短报文单次通信的服务容量为120个汉字/次。实际应用中,根据授权用户等级的不同,民用北斗卫星短报文单次通信的服务容量也有所不同。在计算最优传输次数和最优通播ID数时,需根据实际情况设定服务容量。

3 试验结果与分析由上述分析可知,计算传输次数和通播ID数最优值时需要预先获得北斗卫星信道的单数据包传输失败概率q和收发延时τ这两个参数。下文首先通过测试,获得了这两个信道参数的统计平均值,之后根据第2章所述的设计方法,计算出在不同传输成功率和不同传输时效下传输次数和通播ID数的最优值。

3.1 信道参数获取已有文献中关于北斗卫星短报文传输民用信道性能的统计分析结果较少,且测试数据量规模较小,一般为数百个数据包。根据现有文献的测试结果,北斗单数据包传输失败概率约为4%~7%[14-16]。

本文进行了较长时间的测试,为统计北斗卫星短报文传输信道的传输成功率和收发延时提供了大量的测试数据。在测试单数据包传输失败概率时,共发送2.5万多个数据包;在测试收发延时时共收发1万多个数据包。

统计结果显示,北斗单数据包平均传输失败概率q=4.5%,北斗卫星短报文传输平均收发延时τ=3.8 s。

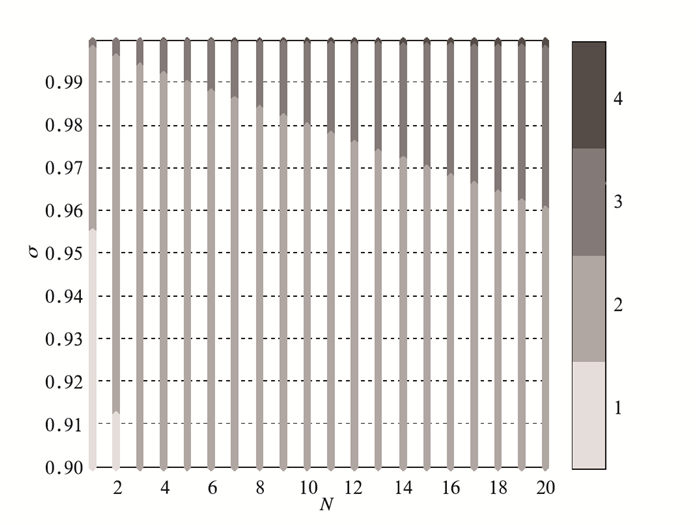

3.2 最优传输次数的计算结果设定预警信息的长度N和整条预警信息的传输成功率阈值σ,将北斗单数据包平均传输失败概率q=4.5%带入式 (3),可得到联合补包协议下的最优传输次数。

图 2为不同预警信息的长度和不同传输成功率阈值下最优传输次数的计算结果。其中,预警信息的长度取值为1~20,预警信息的传输成功率阈值σ取值为0.9000~0.9999。表 1列出了几种常用传输成功率阈值下最优传输次数的计算结果,更多的计算结果可由式 (3) 计算得到。

|

|

| 图 2. 最优传输次数K*计算结果 Fig 2. Results of optimal times of transmission K* | |

|

|

表 1 最优传输次数K*列表 Table 1 List of optimal times of transmission K* |

由图 2和表 1可知,随着预警信息长度的增加和传输成功率阈值的增长,最优传输次数呈阶梯状逐渐增加。同时,在预警信息的长度或传输成功率阈值一定的变化范围内,最优传输次数保持不变,如在N=3~20,σ=0.9000~0.9600的区域内,最优传输次数均为2。这种特性可在系统方案设计阶段,作为设置报文传输冗余指标的参考依据。

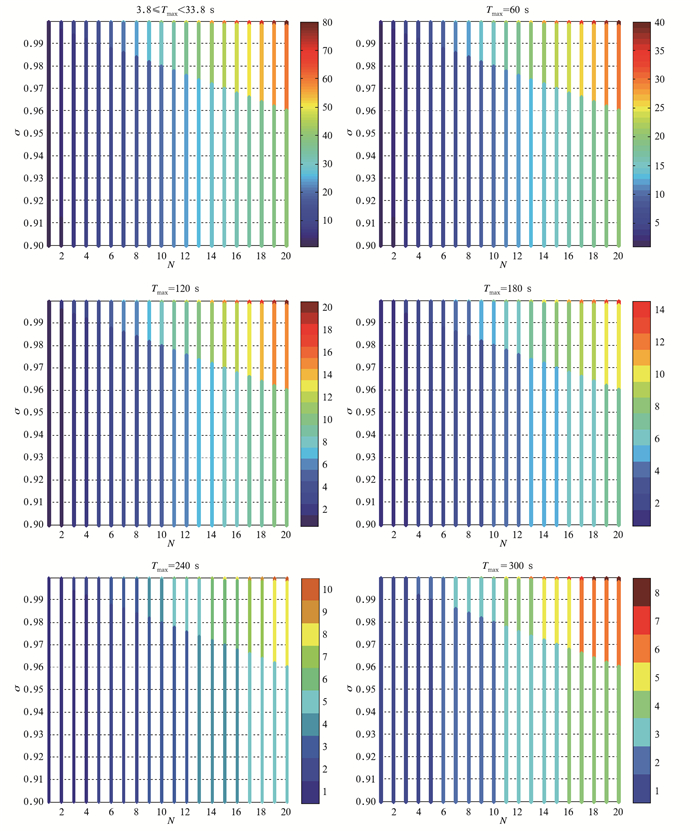

3.3 最优通播ID数的计算结果本文指挥机服务频度取为常用的30 s,即Ts=30 s。

设定预警信息的长度N、整条预警信息的传输成功率阈值σ和传输时效Tmax,根据式 (3) 计算得到最优传输次数K*。

在第1种情况下 (0≤Tmax-τ<Ts),通播ID数最优值NID*=K*×N;在第2种情况下 (Tmax-τ≥Ts),将指挥机服务频度Ts=30 s和平均收发延时τ=3.8 s带入式 (6),可以得到通播ID数的最优值。

图 3为3.8 s≤Tmax<33.8 s和Tmax分别取60 s,120 s,180 s,240 s,300 s时,不同预警信息的长度和不同传输成功率阈值下最优通播ID数的计算结果。其中,预警信息的长度N取值为1~20,预警信息的传输成功率阈值σ取值为0.9000~0.9999。表 2~表 4分别列出了3.8 s≤Tmax<33.8 s,Tmax=60 s,Tmax=180 s时,几种常用传输成功率阈值下最优通播ID数的计算结果。Tmax更多取值下最优通播ID数的结果可由式 (5) 或式 (6) 计算得到。

|

|

| 图 3. 最优通播ID数 (NID*) 计算结果 Fig 3. Results of optimal number of broadcast ID (NID*) | |

|

|

表 2 最优通播ID数列表 (3.8 s≤Tmax<33.8 s) Table 2 List of optimal number of broadcast ID (3.8 s≤Tmax < 33.8 s) |

|

|

表 3 最优通播ID数列表 (Tmax=60 s) Table 3 List of optimal number of broadcast ID (Tmax=60 s) |

|

|

表 4 最优通播ID数列表 (Tmax=180 s) Table 4 List of optimal number of broadcast ID (Tmax=180 s) |

由图 3及表 2~表 4可知,随着预警信息长度的增加和传输成功率阈值的增长,最优通播ID数呈阶梯状逐渐增加。在预警信息的长度或传输成功率阈值一定的变化范围内,最优通播ID数保持不变。这种特性可在系统方案设计阶段,作为设置报文传输冗余指标的参考依据。随着传输时效Tmax的增大,最优通播ID数近似线性减少。在系统设计时,要兼顾时效的要求和建设的成本。

4 结论本文在分析基于北斗卫星的预警信息发布方式的结构和传输协议的基础上,提出了预警信息传输次数和指挥机通播ID数最优值的设计方法。研究表明:

1) 预警信息的最优传输次数为满足传输成功率要求的最少传输次数,由传输成功率和预警信息分包数决定。定量分析表明:随着传输成功率阈值或预警信息分包数减小,预警信息的最优传输次数呈阶梯状减少。

2) 指挥机的最优通播ID数为满足传输时效和传输成功率要求的最少指挥机通播ID数,由预警信息发布时效、传输成功率和预警信息分包数决定。定量分析表明:随着发布时效的增加,指挥机的最优通播ID数近似线性减少;随着传输成功率阈值或预警信息分包数减小,指挥机的最优通播ID数呈阶梯状减少。

本文提出的通信参数设计方法可在基于北斗卫星的预警信息发布系统的相关设计时,作为指标推算的参考依据。

| [1] | 谈建国, 殷鹤宝, 林松柏, 等. 上海热浪与健康监测预警系统. 应用气象学报, 2002, 13, (3): 356–363. |

| [2] | 罗慧, 李良序, 胡胜, 等. 公路交通事故与气象条件关系及其气象预警模型. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 350–357. |

| [3] | 雷桂莲, 黄芬根, 金勇根. WAP Push在江西气象预警信息发布平台中的应用. 气象科技, 2009, 37, (5): 593–596. |

| [4] | 王丽荣, 卞韬, 苏运涛, 等. 晴空回波在强对流天气临近预报中的应用. 应用气象学报, 2010, 21, (5): 606–613. DOI:10.11898/1001-7313.20100510 |

| [5] | 郑佳锋, 张杰, 朱克云, 等. 阵风锋自动识别与预警. 应用气象学报, 2013, 24, (1): 117–125. DOI:10.11898/1001-7313.20130112 |

| [6] | 周秉荣, 李凤霞, 申双和, 等. 青海高原雪灾预警模型与GIS空间分析技术应用. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 373–379. |

| [7] | 王春芳, 陈永涛, 李春来, 等. 基于北斗卫星的预警信息发布技术研究及实现. 应用气象学报, 2014, 25, (3): 375–384. DOI:10.11898/1001-7313.20140315 |

| [8] | 罗保华, 童以长, 张深寿, 等. 地市级气象灾害短信预警系统. 气象科技, 2007, 35, (5): 755–758. |

| [9] | 马翠平, 杨荣芳, 刘建文, 等. 气象灾害农村预警发布系统. 气象, 2008, 34, (9): 112–116. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.09.015 |

| [10] | 李娜, 卢伟萍, 王佳. 小区广播在气象灾害预警信息发布中的应用. 气象研究与应用, 2009, 30, (增刊Ⅱ): 236–237. |

| [11] | 王赟, 段燕楠, 姚愚, 等. 基于Web Service的气象预警短信发布系统设计与实现. 气象科技, 2012, 40, (3): 384–387. |

| [12] | 朱永辉, 白征东, 过静珺, 等. 基于北斗一号的地质灾害自动监测系统. 测绘通报, 2010, (2): 5–7. |

| [13] | 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统发展报告 (2. 1版). (2012-12-27). [2013-02-25]. http://wenku.baidu.com/link?url=gJq-zDJ1olaLCEamzgSQeUwXdp3vEHoVIy5V5Z9WHPdzuMPV5pW0s8jzIgvb5o9DKW_6VPMDIVfAySrtqMkuWg9f5CJt9xAp4ZzWLXOVidO. |

| [14] | 邓玉芬, 张博, 沈明, 等. 基于北斗卫星的海洋测量数据传输系统. 海洋技术, 2009, 29, (4): 67–69. |

| [15] | 成方林, 冯林强, 张翼飞. "北斗"导航系统在海洋水文、气象监测系统中的应用. 海洋技术, 2004, 23, (3): 70–73. |

| [16] | 成方林, 张翼飞, 刘佳佳. 基于"北斗"卫星导航系统的长报文通信协议. 海洋技术, 2008, 27, (1): 26–28. |

2014, 25 (6): 761-768

2014, 25 (6): 761-768