预警信息发布就是根据监测和预测分析的结果,在灾害发生之前向可能受到灾害影响的地区或人群发布预警信息,以减少灾害事件带来的人员伤亡和财产损失。预警信息发布是防灾减灾工作的关键环节,是防御和减轻灾害损失的重要基础[1-4]。

世界各国都在大力建设和完善基于各种传播媒体的预警信息发布系统[5]。美国从20世纪60年代开始建设基于甚高频电台的天气警报系统 (NOAA Weather Radio,NWR)[6],并继而发展成为连接全国所有广播电 (视) 台、有线电视台的紧急警报系统 (Emergency Alert System,EAS)[7]。从2004年美国开始建设包含更多新型发布媒体的综合警报系统 (Integraged Public Alert and Warning System,IPAWS)[8]。日本已建成世界上最先进的自然灾害监测与警告系统[9]。

经多年建设,我国已建成了依托广播电台、有线电视、固定/移动电话、互联网、电子显示屏、农村大喇叭等多种发布手段,遍布城乡的气象灾害预警信息发布系统,即将升级为应对所有灾害事件的国家突发公共事件预警信息发布系统[10-13]。但目前我国的预警信息发布系统在覆盖范围、发布时效和规范化程度上,还存在不足。现有的发布手段主要覆盖城市和经济发达地区,对海洋、沙漠和边远地区的覆盖还很不够,其中有些发布手段,如电话和手机短信等受用户数量和端口容量限制,总时效难以保证。

北斗卫星是我国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统 (Beidou Navigation Satellite System, BDS),并具有短报文通信功能,通信信号可覆盖我国全境及周边地区[14]。北斗短报文通信有点对点和通播两种模式。点对点模式类似手机短信,用于两个终端间的信息传递。通播模式则以广播的方式,从一个终端向多个终端同时传递信息。利用通播模式进行预警信息发布,可实现大区域、多用户预警信息的同时发布,大大提高预警信息发布的覆盖范围和时效性。

但是,利用北斗卫星以广播方式进行预警信息发布存在以下3方面问题:①传输速率低。北斗是短报文通信系统,报文长度和传输频度均受限制[15]。支持通播模式的北斗终端 (指挥机) 的传输速率,一般是每分钟1个数据包,每个数据包可携带约120字节用户数据 (约60汉字)。当有多个用户同时发布预警信息时,会产生预警信息积压,发布时效降低。②冗余信息量大。北斗卫星信号覆盖范围非常广,采用广播方式发布预警信息,会导致终端收到大量对其所在区域没有影响的预警信息 (本文称为冗余信息)。冗余信息不但没有预警作用,还会干扰公众正常生活[16-17]。③长预警信息传输成功率低。北斗数据包长度比较小,丢包率比较高[18],内容较长的预警信息,需要拆成多个包进行传输。内容越长,分包数越多,整个信息的传输成功率越低。

上述问题是制约北斗卫星在预警信息发布领域有效应用的关键问题,但到目前为止,对相关问题尚未开展深入研究。本文拟对基于北斗卫星的预警信息发布系统 (以下简称北斗发布系统) 的系统结构、协议体系和关键问题开展研究,寻找可行的解决方案,在此基础上,设计适用于北斗卫星预警信息发布的协议体系,并开发原型系统,通过实际系统验证北斗卫星预警信息发布的可行性。

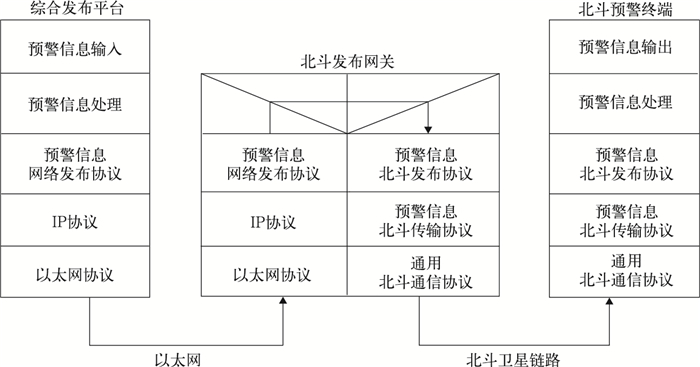

1 系统研究 1.1 系统结构目前,国际通用的基于多种媒体的预警信息发布系统均采用两级架构,由综合发布平台和多个媒体发布系统组成[8-9],如图 1所示。综合发布平台是预警信息初始发布平台。综合发布平台发布的预警信息,通过网络发布给各媒体发布系统的发布网关,然后通过各媒体的发布网络发布给公众。这种两级架构既保证了预警信息来源的唯一性,也有利于实现各种发布手段的整合。在这种结构下,北斗卫星作为一种新型发布媒体,与手机短信、互联网、广播、电视等并行运行。

|

|

| 图 1. 多媒体预警信息发布系统总体结构 Fig 1. Architecture of multimedia warning information distribution system | |

北斗发布系统由北斗发布网关、北斗总站、指挥机组、北斗卫星和北斗预警终端组成。北斗发布网关是预警信息接收和转发设备,将来自综合发布平台的预警信息进行协议转换,然后通过北斗总站或指挥机组发送至北斗卫星。北斗总站是北斗卫星导航定位总站,拥有快速、高效的上星发射能力。指挥机组是一组标准的、支持通播模式的指挥型北斗终端,也可用于预警信息的上星发射。北斗预警终端是预警信息接收和处理终端,用于接收北斗卫星广播的预警信息。

本文对预警信息综合发布平台、北斗发布网关和北斗预警终端进行了针对性设计和开发。北斗总站和北斗卫星是卫星基础平台的重要组成部分,指挥机是通用设备,本文均未深入涉及。

1.2 协议体系要实现预警信息在不同设备和系统之间的自动流转,需要有完整的、用于信息交换和处理的协议体系。北斗卫星预警信息发布系统的协议栈如图 2所示。综合发布平台的上层应用程序将输入的预警信息自动处理后,通过预警信息网络发布协议和标准的IP/以太网协议发布给北斗卫星等媒体发布系统。北斗发布网关通过以太网接收综合发布平台发布的预警信息,按预警信息网络发布协议对信息进行解析,将有用信息封装进预警信息北斗发布协议,再通过预警信息北斗传输协议和通用北斗通信协议, 发布给北斗预警终端。北斗预警终端基于预警信息北斗传输协议和预警信息北斗发布协议,对预警信息进行接收和处理。

|

|

| 图 2. 北斗卫星预警信息发布系统协议栈 Fig 2. Protocol stack of warning information distribution system based on Beidou satellite | |

1.3 关键问题 1.3.1 系统处理能力

预警信息都是简短的文字信息,传输和处理都很简单,即使多个用户同时发布预警信息,对综合发布平台、北斗发布网关和网络传输设备造成的压力也非常小,图 1中北斗发布系统的传输瓶颈集中在上星传输的环节。

北斗上星传输有两种方式:一是北斗总站直接上星,二是指挥机上星。北斗总站上星传输能力很强,可实现预警信息的即时传输。但北斗总站是卫星基础平台,技术和管理都很复杂。本文主要研究指挥机的上星传输能力问题。

指挥机入网工作前必须申请IC卡,每个IC卡含1个用户ID和1个通播ID。指挥机以被叫终端的用户ID为目的ID发送短消息,以通播ID为目的ID发送通播信息。指挥机北斗数据包有效字节长度和发送频度均受IC卡级别限制。如配备60 s IC卡的指挥机,每60 s传输1个北斗数据包,每包携带120字节用户数据。如果用户数据长度超过120字节,要拆成多个包,在多个时次上发布。

提高指挥机的发送速率有两种方式:第1种是申请高级别的IC卡 (5~10 s卡),但高级别IC卡申请非常困难,也没有更大的扩展余地。第2种是多指挥机并联,或开发多IC卡指挥机,在多个通播ID上,同时发布预警信息[19]。设指挥机北斗数据包的发送间隔为T, 每包携带的字节数是h, 那么,在N台指挥机并联的情况下,长度为H字节的预警信息的发布时间

多指挥并联可以解决预警信息发布的时效问题,但多通播ID发送也带来了多通播ID接收问题。现有的北斗用户终端都是双向通信终端,受IC卡限制,只能接收1个通播ID,无法满足预警信息发布的需要。因此,开发新型北斗终端,实现多通播ID同时接收,是提高北斗卫星预警信息发布系统总体传输能力、保证预警信息发布时效的关键。

1.3.2 预警信息编码预警信息是一段简短的文字信息,包括信息的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等内容[4]。但文字信息设备不可识别。要实现终端对预警信息的自动识别和过滤,消除冗余信息,就需要在发布文字信息的同时,提供预警信息主要信息元素的编码。美国NWR系统,在警报报头中插入了警报来源、类型、影响区域、有效时间、发布时刻、发布单位的编码,从而在接收机上实现了警报的选择性接收[6],大大减少了冗余信息。

文献[17]对我国卫星通信预警信息发布编码技术进行了研究,提出了发布部门、发布时间,灾害类别与级别以及影响范围的编码方法。本文对文献[17]的编码方法进行了改进,增加了生效时间、失效时间和多边形影响区域编码,为预警信息的精细化处理,提供了更好的支撑。本文对文献[17]灾害类别的编码方法进行修改,使其与国家应急平台体系信息资源分类与编码规范①保持一致。鉴于我国有权发布预警信息的部门的最低行政级别是县级,本文对文献[17]发布部门的编码进行简化,将其中的行政区划代码由12位改为6位,具体预警信息编码方法如表 1所示。

|

|

表 1 预警信息编码 Table 1 Coding mechanism of warning information |

① 国务院应急管理办公室,清华大学公共安全研究中心.国家应急平台体系信息资源分类与编码规范 (征求意见稿).2008.

1.3.3 预警信息处理表 1的预警信息编码为预警信息的交换和处理提供了有效支撑。北斗或其他媒体发布网关可根据发布时间、生效时间、失效时间设计发布策略,紧急插播临近或已经生效的预警信息,过滤失效的信息,还可根据预警级别设计排队等待策略,优先发送高级别的预警信息。预警终端可根据灾害类别和级别编码调用不同颜色和图案的预警图标,进行分类别、分级别报警。

影响范围识别和冗余信息过滤是北斗卫星这种大区域、广播方式预警信息发布系统终端设备的必备功能。表 1提出的地理码、圆形、多边形3种区域编码相结合的影响范围编码方法,可以全面满足陆地、海洋和移动终端的预警需要。地理码的处理方法是在预警终端预先存储拟接收区域的地理码,当预警信息影响范围地理码与终端预存的接收区域地理码有共同区域 (存在相交或包含关系) 时报警,否则不报警。圆形与多边形的处理需要终端有自动定位功能。当终端所在位置处于预警信息影响范围内报警,否则不报警。点与圆的位置判别算法是计算终端位置坐标与圆心之间的距离并与影响半径进行比较。点与多边形的位置判别算法可采用夹角和法与铅垂线法[24]。

1.3.4 预警信息发布成功率北斗数据包的传输成功率约为96%[18],长预警信息拆成多包传输时成功率降低。设北斗卫星的丢包率为P,预警信息的长度 (分包数) 为i, 预警信息发布成功的概率S=(1-P)i,i越大,S越小。

长报文传输成功率低是北斗通信普遍存在的问题。成方林等[15]曾就此提出长报文通信协议,通过补发丢失的数据包来提高长报文传输成功率。但这种方式只适合点对点传输,不适合广播。

在广播方式下接收终端数量大,且所处的环境和工作状态彼此存在差异,很难针对每个终端提供有效的补发机制。比较有效的方法是增加传输次数,普遍提高所有终端的接收成功率。对于单个终端,只要在一次传输中每个数据包均收到,则能成功重组预警信息。设传输次数为j,多次传输方案预警信息发布成功概率SMT计算公式如下:

|

(1) |

为进一步提高预警信息发布成功率,本文在多次传输的基础上提出联合补包方案,即将多次传输的数据包混合在一起进行拼包,只要每个包在多次传输中有一次传输成功,即可成功恢复出预警信息。联合补包方案预警信息发布成功概率SUMC计算公式如下:

|

(2) |

图 3给出了P为4%,i为1~20,j为1~5时,多次传输和联合补包两种方案预警信息发布失败概率 (lg (1-S)) 的比较。由图 3可以看出,无论多次传输还是联合补包方案,增加传输次数j可有效降低预警信息发布失败概率。预警信息长度i=1时,两种方案降低失败概率效果一样,但随着i的增加,联合补包方案的优势越来越明显,而且传输次数j越大,联合补包方案的优越性越明显。

|

|

| 图 3. 多次传输与联合补包方案预警信息发布失败概率比较 Fig 3. Comparison of distribution failure between multiple transmission and unified message compensation | |

2 协议设计 2.1 预警信息网络发布协议

预警信息网络发布协议是综合发布平台通过网络向北斗卫星等多种媒体发布系统发布预警信息的协议。预警信息网络发布协议的设计一定要标准、规范,并兼容各媒体的发布需要。结构化信息标准促进组织 (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS) 在互联网预警信息共享方面做了大量工作,其制定的基于XML的通用警报协议 (Common Alert Protocol, CAP), 已被国际电信联盟 (International Telecommunication Union, ITU) 采纳为X.1303推荐标准[25], 并在全球获得推广和应用[5]。

但CAP作为国际通用标准,只定义了预警信XML文件的结构、元素标记和时间、地理位置等通用元素内容的编制方法,某些元素如〈sender〉,〈severity〉,〈eventcode〉,〈geocode〉等,需要根据不同国家、不同系统具体设计。本文根据1.3.2预警信息编码研究的成果,对CAP协议中〈sender〉,〈severity〉,〈eventcode〉,〈geocode〉等元素内容的编制方法进行补充,形成较为完整的预警信息网络发布协议。

2.2 预警信息北斗发布协议CAP是适合计算机网络的预警信息发布协议,不适合北斗卫星这样的低速传输媒体。本文针对北斗卫星的通信特点设计了预警信息北斗发布协议。该协议由起始信息、报头、正文和结束标识4部分组成,用16位二进制编码的最高位 (0xFFF8—0xFFFF) 作为控制字进行隔离,报头用于传输表 1预警信息编码,正文用于传输文字信息。

•起始信息 起始标识:固定编发0xFFF8;报文类型:0x00—0xFF;发布平台编号:0x00—0xFF;预警信息流水号:0x000000—0xFFFFFF;预留字节:默认0x00。

•报头 第1段:XXXL1L2L3L4L5L6表示预警信息发布部门;第2段:(YYMMDDHHmm-ss)1~3预警信息发布时间、生效时间、失效时间;第3段:T1T2T3T4T5T6KS表示预警信息类型、级别及影响区域个数标识;第4段:(G1...G14)1~K表示影响区域地理编码;第5段:[P (LaLa1…La6LoLo1… Lo7)1~PRRRR]1~S表示影响区域圆形及多边形编码。

•正文 第1段:正文开始标识,固定编发0xFFFE;第2段:正文内容,GB2312简体中文及ASCII码。

•结束标识 预警信息结束标识,固定编发0xFFFF。

为了便于终端程序处理,本协议报头第3段最后,给出两个标识码K和S,K表示第4段地理码个数,S表示第5段圆形和多边形区域个数。K为0时,无第4段代码;S为0时,无第5段代码。报头第5段的P为坐标代码LaLa1…La6LoLo1… Lo7个数标识,RRRR为半径代码 (单位:km),当且仅当P为1时存在。P=1时,第5段由1组LaLa1…La6LoLo1… Lo7代码和RRRR代码组成,依次表示圆心坐标和半径;P为2时,第5段由2组LaLa1…La6LoLo1… Lo7代码组成,依次表示矩形两对角点的坐标;P不小于3时,第5段由P组LaLa1…La6LoLo1… Lo7代码组成,依次表示多边形的P个顶点坐标。

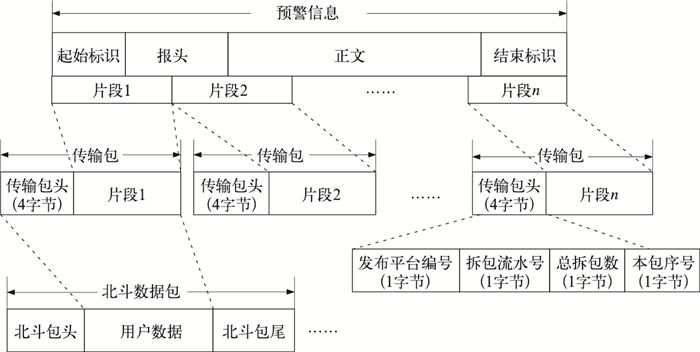

2.3 预警信息北斗传输协议为实现1.3.4联合补包方案,本文在预警信息北斗发布协议和通用北斗通信协议之间,设计了预警信息北斗传输协议,如图 4所示。该协议将上层发布协议预警信息分割成多个片段,分别添加4字节的传输包头,然后作为用户数据,封装进下层通用北斗通信协议数据包进行上星传输。片段的长度取决于北斗数据包可携带的用户数据的长度。传输包头由发布平台编号,拆包流水号、总拆包数和本包序号组成,采用二进制编码,共4个字节。本协议实施的关键是北斗发布网关对每一条预警信息进行多次发送时,使用相同的拆包流水号,预警终端基于相同的发布平台编号和拆包流水号,进行联合补包,恢复出正确的预警信息。

|

|

| 图 4. 预警信息北斗传输协议封装格式 Fig 4. Encapsulation format of transmission protocol of BDS warning information | |

3 系统实现 3.1 原型系统开发

为验证北斗预警信息发布系统建设和协议设计的可行性,本文基于1.1节系统结构构建了北斗预警信息发布原型系统,开发了综合发布平台、北斗发布网关和北斗预警终端。

3.1.1 综合发布平台综合发布平台为一台服务器,采用B/S结构,为用户提供预警信息编辑、校对、审核和发布的工作界面,并具有系统管理、系统监控的功能。综合发布平台的界面如图 5所示,其中信息编辑界面是预警信息录入的界面,提供标题、正文、发布部门、灾害类别、预警级别、生效时间、失效时间和影响区域的录入接口。影响区域的编辑可通过勾选行政区划名称或在地图上绘制圆和多边形区域来实现。综合发布平台内保存了机构代码[20]、行政区代码[21, 23]、国家应急平台资源分类与编码的基础代码表①,可根据编辑界面录入的信息,自动生成预警信息编码。综合发布平台生成的预警信息,通过2.1节预警信息网络发布协议发布给北斗发布网关。

|

|

| 图 5. 综合发布平台预警信息编辑界面 Fig 5. Warning information edition on integrated distribution platform | |

3.1.2 北斗发布网关

北斗发布网关也是一台服务器,主要功能是预警信息的接收与转发。北斗发布网关从符合2.1节预警信息网络发布协议的XML预警信息文件中,获取预警信息正文和信息元素编码,然后按2.2节预警信息北斗发布协议生成北斗卫星预警信息,按2.3节预警信息传输协议进行处理后,通过指挥机进行上星发布。北斗发布网关带指挥机串口分配器和指挥机调度模块,可连接多台指挥机并行发送预警信息。

为更好地满足不同级别预警信息发布时效要求,北斗发布网关还对发布队列的管理进行特别设计,优先发布高级别预警信息。同一级别的预警信息则以到达的先后顺序发送。当系统出现长时间拥堵时,系统管理员也可手工调整发送次序或删除排队等待的预警信息。

北斗发布网关还可为不同级别的预警信息配置不同的传输次数,保证高级别的预警信息有较高的发布成功率。北斗发布网关预警信息监控界面如图 6所示。

|

|

| 图 6. 北斗发布网关预警信息监控界面 Fig 6. Monitor and control of waning information on Beidou satellite distribution gateway | |

3.1.3 北斗预警终端

北斗预警终端是针对北斗卫星预警信息发布设计的新型北斗终端。它是单收型卫星终端,无上星发射模块和IC卡管理模块,成本低,功耗小,可接收的通播ID数为256。该终端可对符合2.3节预警信息北斗传输协议和2.2节预警信息北斗发布协议的预警信息进行自动接收和处理。作为预警设备,该终端具有分级别报警功能,可根据预警信息的级别,启动红、橙、黄、蓝等不同级别的报警,报警方式有正文显示、语音朗读、图标闪烁、振铃等。在影响范围的识别上,该终端配备自动定位模块和本机地理码输入模块,支持地理码、圆、多边形3种区域过滤功能。

3.2 原型系统测试本文开发的原型系统,于2012年12月在北京进行了测试,主要测试内容包括综合发布平台对预警信息的编辑、校对、审核、发布,北斗发布网关对不同级别预警信息的接收与转发,北斗预警终端对预警信息的接收与处理。测试使用的北斗终端设备包括1台指挥机和5台预警终端。

影响范围的识别与过滤是北斗卫星预警信息发布的重要功能,也是系统测试的重点。测试过程中将5台预警终端分成3个组,模拟不同地理区域的终端,以对比的方式,详细测试了地理码、圆和多边形区域过滤功能。

原型系统为不同级别的预警信息设置了不同的发送次数:红色3次,橙色2次,黄色和蓝色均为1次。由于使用了联合补包技术,各种长度的预警信息均能完整接收。预警信息的发布时效与信息长度有关,短的1分钟可发布完成,长的需要几分钟。

4 结论与讨论本文设计了北斗卫星预警信息发布协议体系并开发了原型系统,取得如下主要进展:

1) 采用多指挥并联,多通播ID同时发送的方式,提高了系统上星传输速率,提高了预警信息发布时效。

2) 通过预警信息主要信息元素,特别是影响范围的编码与处理,实现了北斗预警终端对预警信息的自动识别与过滤,消除了卫星大区域广播带来的冗余信息。

3) 通过将多次传输的预警信息进行联合补包的方法,提高了预警信息,特别是长预警信息的发布成功率。

4) 通过原型系统实现了基于北斗卫星的预警信息的有效发布。

在我国现有的发布媒体中,只有北斗卫星的信号可以覆盖我国全部领土及广阔海域,是海洋和陆续地边远地区预警信息发布的重要手段。文献[26]指出,要以提高预警信息发布时效性和覆盖面为重点,加快推进预警信息发布系统建设,积极拓宽预警信息传播渠道,消除预警信息发布“盲区”,这将有力地推动基于北斗等新型传播媒体的预警信息发布系统的建设。今后将密切关注国内外预警信息发布技术以及北斗卫星通信技术的发展,不断完善北斗预警信息发布系统,为公众提供更好的预警服务。

| [1] | 周秉荣, 李凤霞, 申双和, 等. 青海高原雪灾预警模型与GIS空间分析技术应用. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 373–379. |

| [2] | 罗慧, 李良序, 胡胜, 等. 公路交通事故与气象条件关系及其气象预警模型. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 350–357. |

| [3] | 刘勇洪, 房小怡, 扈海波, 等. 冰雪灾害对北京城市交通影响的预警评估方法. 应用气象学报, 2013, 24, (3): 373–379. DOI:10.11898/1001-7313.20130314 |

| [4] | 国家突发公共事件总体应急预案. [2006-01-08]. http://www.gov.cn/yjgl/2006-01/08/content_21048.htm. |

| [5] | Report on CAP Implementers Workshop 9-10 December 2008.[2008-09-20].http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/WIS-CAP_Geneva2008/DocPlan.html. |

| [6] | National Weather Service NOAA Weather Radio (NWR) Transmitters NWR Specific Area Messgae Encoding.[2011-10-03].http://www.nws.noaa.gov/directives/sym/pd01017012curr.pdf. |

| [7] | Linda K Moore.The Emergency Alert System (EAS) and All-Hazard Warnings.[2010-12-14].http://www.fas.org/sgp/crs/homesec/RL32527.pdf. |

| [8] | 夏保成. 美国IPAWS系统及对我国预警系统建设的启示. 电子科技大学学报:社科版, 2011, 13, (4): 2–5. |

| [9] | Warning Sub-Committee of the Inter-Ministerial Committee on International Cooperation for Disaster Reduction.Japan's Natural Disaster Early Warning Systems and International Cooperative Efforts.2006.http://www.bousai.go.jp/kokusai/kyoryoku/pdf/soukikeikai.pdf. |

| [10] | 张永华, 肖文名, 何婉文, 等. 基于ArcGIS Server和VML的气象信息发布平台. 应用气象学报, 2011, 22, (4): 498–504. DOI:10.11898/1001-7313.20110413 |

| [11] | 孙利华, 吴焕萍, 郑金伟, 等. 基于Flex的气象信息网络发布平台设计与实现. 应用气象学报, 2010, 21, (6): 754–761. DOI:10.11898/1001-7313.20100613 |

| [12] | 王赟, 段燕楠, 姚愚, 等. 基于Web Service的气象预警短信发布系统设计与实现. 气象科技, 2012, 40, (3): 384–387. |

| [13] | 裴顺强, 孙健, 缪旭明, 等. 国家突发事件预警信息发布系统设计. 中国应急管理, 2012, (8): 32–35. |

| [14] | 杨军, 曹冲. 我国北斗卫星导航系统应用需求及效益分析. 武汉大学学报:信息科学版, 2004, 29, (9): 775–777. |

| [15] | 成方林, 张翼飞, 刘佳佳. 基于"北斗"卫星导航系统的长报文通信协议. 海洋技术, 2008, 27, (1): 26–28. |

| [16] | 王春芳, 李湘, 陈永涛, 等. 中国气象局卫星广播系统 (CMACast) 设计. 应用气象学报, 2012, 23, (1): 113–120. |

| [17] | 王春芳, 李春来, 陈永涛, 等. 卫星通信预警信息发布编码研究. 电信科学, 2009, 25, (12): 36–40. DOI:10.3969/j.issn.1000-0801.2009.12.008 |

| [18] | 邓玉芬, 张博, 沈明, 等. 基于北斗卫星的海洋测量数据传输系统. 海洋测绘, 2009, 29, (4): 67–69. |

| [19] | 文斌, 宁志强, 陈爱萍, 等. 多SIM卡复用的"北斗"通信终端设计. 电信技术, 2010, 50, (12): 23–27. |

| [20] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会. 中央党政机关、人民团体及其他机构代码 (GB/T 4657—2009). 中国标准出版社, 2009-11-01. |

| [21] | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会. 中华人民共和国行政区划代码 (GB/T 2260—2007). 中国标准出版社, 2008-02-01. |

| [22] | 国家质量监督检验检疫总局. 县级以下行政区划代码编制规则 (GB/T 10114—2003). 中国标准出版社, 2004-04-09. |

| [23] | 统计用区划代码和城乡划分代码编制规则. [2009-11-25]. http://www.stats.gov.cn/tjbz/t20091125_402603209.htm. |

| [24] | 王润科, 张彦丽. 判断点与多边形位置关系的算法综述. 甘肃联合大学学报:自然科学版, 2006, 20, (6): 32–35. |

| [25] | Common Alerting Protocol Version 1.2, OASIS Standard, 01 July 2010.[2010-12-02].http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/. |

| [26] | 国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见. [2011-07-14]. http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/14/content_1906176.htm. |

2014, 25 (3): 375-384

2014, 25 (3): 375-384