2. 海南省防雷中心,海口 570203;

3. 广东省防雷中心,广州 510080

2. Hainan Provincial Lightning Protection Center, Haikou 570203;

3. Guangdong Provincial Lightning Protection Center, Guangzhou 510080

地闪的连续电流过程是雷暴云中的局地荷电中心在回击之后沿闪电通道对地的持续放电过程,它可引起慢而大幅度的地面电场变化,且闪电通道持续发光[1]。连续电流过程是发生在回击之后或回击之间的击间过程,尽管连续电流的幅值较小,但持续时间较长,是地闪将云中电荷转移到地面的3种模式回击、连续电流和M分量之一[2]。火灾、爆炸等闪电灾害,常常是由于地闪连续电流过程引起的,因此地闪的连续电流过程是一个十分重要的过程,自从1952年被Hagenguh等[3]发现以来,人们对其进行了许多研究。根据持续时间的长短,连续电流过程可分为长连续电流 (持续时间超过40 ms)、短连续电流 (持续时间为10~40 ms) 和极短连续电流 (持续时间为1~10 ms) 等3类[4-6]。针对连续电流过程的出现频次、持续时间、幅度和电荷量,国内外均进行了许多统计分析[7-10]。

Malan等[11]于20世纪30年代首次发现了在回击之后通道微弱发光阶段通道亮度的突然增加现象,是叠加在连续电流过程中的快脉冲,并将其命名为M分量,M分量引起的电场快速变化被称为M变化。Thottappillil等[12]测量发现M分量持续时间几何平均为0.9 ms,相邻M分量之间的时间间隔几何平均为2.1 ms。Thottappillil等[13]还测量计算了人工触发闪电中M分量的放电参数,典型的M分量峰值电流为100~200 A,10%~90%上升时间为300~500 μs,中和的电荷量为0.1~0.2 C。吕伟涛等[14]利用闪电高速摄像资料分析了M分量的通道亮度变化特征。

M分量发生在回击之后的连续电流阶段,它与连续电流过程相联系。Kitagawa等[4]研究发现,M分量既可以发生于长连续电流期间,也可以发生在短连续电流期间。Fisher等[15]研究指出,M分量是形成长连续电流的必要条件。赵阳等[16]研究表明,M分量可能对回击之后闪电通道的维持和保持连续电流具有重要作用。

综上所述,自20世纪连续电流过程和M分量被发现以来,研究人员对它们进行了半个多世纪的观测研究,但目前对连续电流过程和M分量的特征、放电参数及其物理机制的认识仍有很多不足。连续电流过程和M分量之间的关系也不是很清楚,还需要进一步观测研究。本研究对人工触发闪电连续电流过程和M分量进行光电综合观测,分析它们的光电特征和特征参数,揭示其特征参数之间的相关关系。

1 试验观测与资料广州野外雷电试验基地位于广东省广州从化光联村附近。在试验基地以南,直线距离约1.9 km处建设有一个光学观测点。人工触发闪电的电流由安装在引流杆下面的同轴分流器测量得到,由数字存储示波器DL750存储记录。闪电电流测量有两个量程:大量程为±50 kA,小量程为±5 kA。电流噪声电平为电流测量量程的千分之三。示波器DL750还同时采集存储闪电产生的快、慢电场变化和磁场波形。快慢电场变化测量系统的时间常数分别为2 ms和6 s,带宽分别为1 kHz~2 MHz和0.1 Hz~3 MHz。示波器DL750设置的采样率为10 MSa/s,记录长度为2 s,预触发位置为40%。触发闪电的光学资料由架设在光学观测点的高速摄像系统观测记录。高速摄像机采用美国Redlake公司生产的MotionPro HS-4高速CMOS黑白相机,感光面元个数为512×512,面元尺寸为16 μm×16 μm,动态范围为59 dB。高速摄像镜头焦距为8 mm,每秒拍摄5000帧图像,拍摄长度为1.6 s。关于广州野外雷电试验观测的更详细资料及其部分结果见参考文献[17-20]。

2008年和2011年夏季共成功触发17次闪电,均为负极性闪电,12次触发闪电的电流和电场资料被完整记录,其中6次触发闪电回击之后共含有14个连续电流过程和43个M分量,本文分析了这14个连续电流过程和43个M分量的光电特征和特征参数以及一些特征参数之间的相关关系。

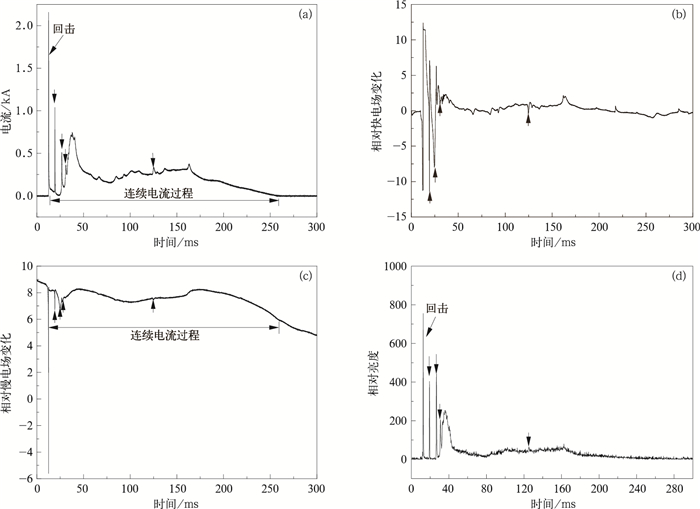

2 连续电流过程与M分量的光电特征图 1是一次触发闪电回击和连续电流过程的电流、快慢电场变化和闪电通道亮度变化波形图。该触发闪电只有1次回击,由图 1a的电流波形可知,回击之后电流很快从峰值降到100 A左右,连续电流过程开始,回击之后有长为249 ms的连续电流,连续电流的电流波形在连续缓慢地变化,期间出现了一些M分量,M分量在图 1中由箭头标示。图 1b和1c分别是快、慢电场变化波形,可以看到电场变化波形与电流波形有很好的对应关系。图 1d是闪电通道的亮度变化曲线,它与连续电流的电流波形有类似的形状。由于受观测距离和能见度等因素的影响,从高速摄像照片无法分辨出发光微弱的闪电通道,因此,虽然在回击和第1个M分量之后及连续电流的最后阶段,闪电通道底部仍有电流存在,但从亮度变化曲线上已看不出闪电通道的亮度,主要是通道的发光很弱所致。

|

|

| 图 1. 触发闪电连续电流过程观测波形 (a) 电流波形,(b) 快电场变化波形,(c) 慢电场变化波形,(d) 通道亮度变化波形 Fig 1. The waveforms of continuing current in triggered lightning (a) current waveform, (b) fast electric field waveform, (c) slow electric field waveform, (d) channel luminosity variation waveform | |

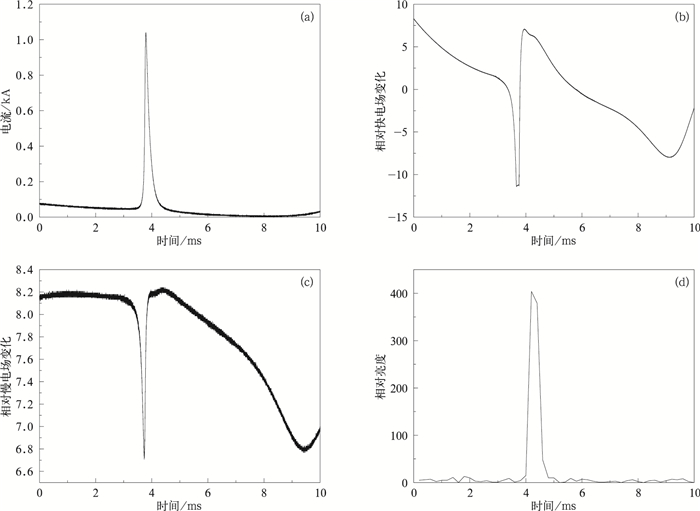

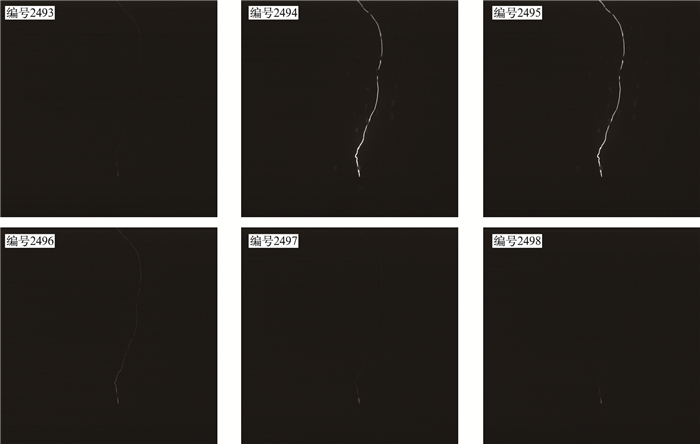

M分量是在相对平稳的连续电流上出现的快脉冲,闪电通道的亮度也会相应增强。本文选取在通道底部电流波形、快慢电场变化波形及通道亮度变化波形上均有较为明显变化的脉冲为M分量。如图 1中箭头指示的波形脉冲为M分量,该触发闪电连续电流过程期间发生了4个M分量,M分量的电流波形、电场波形及亮度变化波形均近似对称。图 2是图 1中所示触发闪电第1个M分量的波形,幅度为993 A,其电流、电场变化和通道亮度变化波形都近似对称。该M分量的电流波形和通道亮度变化波形的上升阶段的陡度比下降阶段大,而快、慢电场变化波形却正好相反,波形上升陡度比下降小。可见,该M分量具有接近于直窜先导-回击过程产生的电学波形特征。从高速摄像图像上看,该M分量也表现出了类似于直窜先导-回击的光学图像特征。如图 3所示,M分量发生之前,连续电流非常小,幅度只有10 A左右,闪电通道除了导线汽化部分还能见到微弱的发光外,其余部分几乎均未发光,随后通道出现了类似直窜先导-回击的发光。

|

|

| 图 2. M分量波形 (a) 电流波形,(b) 快电场变化波形,(c) 慢电场变化波形,(d) 通道亮度变化波形 Fig 2. The waveforms of M-component (a) current waveform, (b) fast electric field waveform, (c) slow electric field waveform, (d) channel luminosity variation waveform | |

|

|

| 图 3. M分量高速摄像图像 (高速摄像图像时间分辨率为0.2 ms) Fig 3. The high-speed video images of M-component (the time interval of images is 0.2 ms) | |

触发闪电的电流、快慢电场变化波形是同一个数字存储示波器采集存储的,它们之间的时间完全同步。对比图 2a和图 2c发现,该M分量的慢电场变化波形峰值时间要早于电流峰值。这与赵阳等[16]、蒋如斌等[21]的观测结果一致。到目前为止,关于M分量的物理机制主要是Rakov等[22]提出的双波理论,他们认为M分量是由始发于云内的向下传播的入射波和该波到达地面后产生的反射波组成。蒋如斌等[21]分析了6次峰值电流达千安量级的闪电M分量的放电特征,并深入探讨了其机理,证实了Rakov等[22]的双波理论对M分量基本物理过程的解释,但也发现与双波理论中的理想假定存在一定出入,并发现下行过程和反射过程的相互作用可能随高度而变化。

3 连续电流过程与M分量的特征参数表 1是14次触发闪电连续电流的电流波形参数统计表。其中,回击序号是指含有连续电流过程的回击序号;TCC是连续电流的持续时间,是指回击峰值后波形快速下降的结束点到电流截止点之间的时间间隔,电流的截止点是主观地选取连续电流开始淹没于噪声电流的那个点;QCC是指连续电流过程中和的电荷量,即连续电流在其持续时间TCC内的积分;Imean是连续电流的电流平均值,为电荷量QCC除以持续时间TCC得到的值;比能量是指连续电流幅值的平方在持续时间TCC内的积分。

|

|

表 1 触发闪电连续电流参数统计表 Table 1 Characteristic parameters of continuing current in triggered lightning |

由表 1可知,触发闪电连续电流的持续时间为3~591 ms,几何平均为22 ms,平均为98 ms。连续电流中和的电荷量为0.3~79.4 C,几何平均为6.0 C,平均为16.3 C。平均电流为69~866 A,平均为368 A,几何平均为273 A。连续电流的比能量为70~45291 A2s,平均为10877 A2s,几何平均为4187 A2s。

表 2是本文触发闪电回击后连续电流过程持续时间 (第一行数据) 与国内外其他研究人员对自然地闪连续电流过程持续时间统计结果的对比,他们的统计结果是通过分析电场资料得到的,而本文结果是由通道底部电流波形得到。不同地区雷暴的电荷结构存在一定差异,可能会导致闪电特征,包括连续电流特征的不同。但由于人工触发闪电与自然地闪的最大不同是没有首次回击,而自然地闪首次回击之后能够伴随连续电流,特别是单次回击的自然地闪,这是导致表 2出现差异的主要原因。为此,表 2中还给出2009年在广州从化观测到的自然地闪继后回击的连续电流过程持续时间的统计结果,该统计结果由高速摄像资料得到,其自然地闪连续电流过程的特征详见文献[23]。可见,触发闪电回击之后的连续电流过程的持续时间比自然地闪继后回击之后的连续电流过程持续时间长,这需要更多的资料积累才能得到更明确的结论。

|

|

表 2 触发闪电与自然地闪连续电流过程持续时间对比 Table 2 Comparison of continuing current duration in triggered lightning with results of nature lightning |

M分量的特征参数的定义如下:TCC是M分量的持续时间,为M分量波形开始点到其波形下降到背景电流水平时为止的这段时间;IC是M分量波形之前的电流值;IM是M分量幅度,为M分量峰值与M分量波形前的电流的差值;TH是半峰值宽度,为M分量首次上升到幅度50%的点和幅度在峰值后首次下降到50%的点之间的时间;TR是M分量波形从幅度的10%到90%的上升时间。另外,TI为相邻M分量峰值之间的时间间隔。QM是M分量中和的电荷量,为M分量在连续电流之上的时间积分。比能量,即作用积分,为M分量幅度的平方的时间积分。

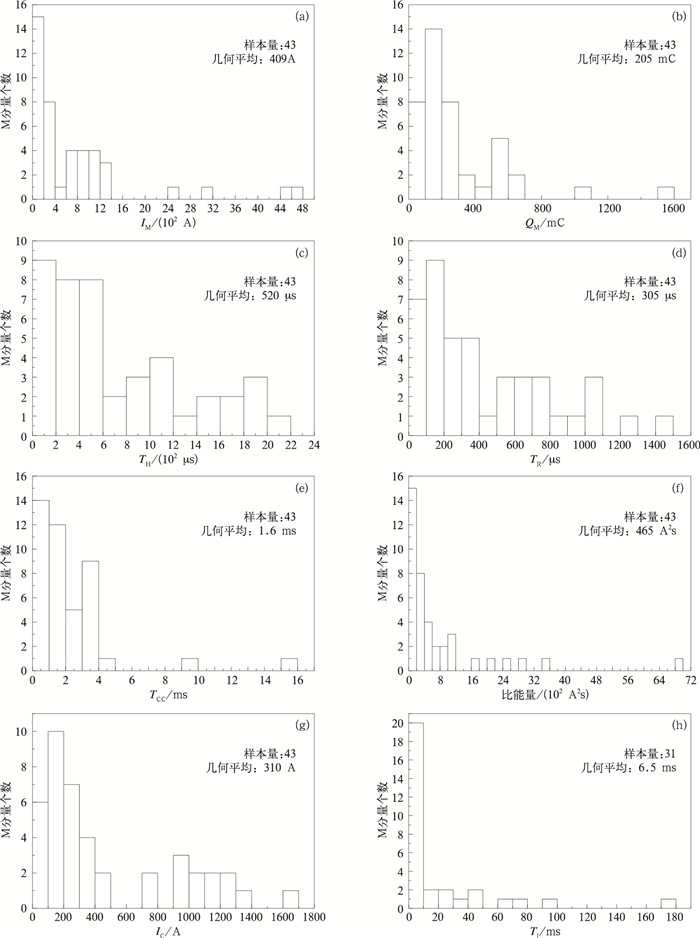

图 4是触发闪电M分量的参数分布图, 触发闪电M分量幅度在200 A以内最多,其次是200~400 A,M分量幅度最小为79 A,最大达到4.6 kA,几何平均为409 A。M分量中和的电荷量几乎都小于1 C,M分量中和的电荷量最大达到5.114 C (图 4中未画出),M分量中和的电荷量几何平均为205 mC。M分量半峰值宽度和波形从幅度的10%到90%的上升时间分布较均匀,几何平均分别为520 μs和305 μs。M分量一般持续数毫秒,几何平均为1.6 ms,最小为313 μs,最大为15.3 ms。M分量的比能量多小于600 A2s,最小为53 A2s,最大为37484 A2s (图 4f中未给出),几何平均为465 A2s。M分量多叠加在小于400 A的连续电流上,M分量前的电流最小只为13 A,有时也会叠加在上千安的电流上,本文43个M分量中有8个M分量前的电流值超过1 kA,最大为2.9 kA,M分量前的电流值几何平均为310 A。相邻M分量之间的时间间隔超过一半小于10 ms,几何平均为6.5 ms,也有间隔超过100 ms,有1个相邻M分量之间的时间间隔为177 ms。

|

|

| 图 4. 触发闪电M分量特征参数分布 (a) M分量幅度 (IM), (b) 转移的电荷量 (QM), (c) 半峰值宽度 (TH), (d)10%至90%上升时间 (TR), (e) 持续时间 (TCC), (f) 比能量, (g) M分量前电流值 (IC), (h) 相邻M分量之间的时间间隔 (TI) Fig 4. Distributions of characteristic parameters of M-component (a) amplitude (IM), (b) charge transferred to ground (QM), (c) half-peak width (IH), (d)10%-90% rise time on wave front (TR), (e) duration (TCC), (f) action integral, (g) current level immediately preceding the M-component (IC), (h) interval between successive M-components (TI) | |

表 3是本文M分量特征参数与赵阳等[16]、Thottappillil等[13]分析的触发闪电回击之后M分量参数之间的对比,表 3中所有数值均为几何平均值。可见,本文得到的结果与他们的研究结果很相近,处于同一量级,只存在细微的差别。

|

|

表 3 本研究M分量特征参数与他人结果对比 Table 3 Comparison of M-component parameters in this paper with other results |

4 连续电流过程与M分量之间的关系

M分量发生在连续电流期间,关于两者特征参数的联系的研究,到目前为止未见报道。本文在前面分析的连续电流和M分量特征的基础上,讨论了连续电流特征参数与M分量特征参数之间的相关性。表 4是连续电流的特征参数和发生在连续电流上的M分量特征参数之间的相关系数,表 4的列参数是连续电流的特征参数,行参数是M分量的特征参数,其中N指的是连续电流上M分量的个数。

|

|

表 4 触发闪电连续电流的特征参数与M分量的特征参数的相关系数 Table 4 Correlation coefficients of continuing current parameters and M-component parameters |

由表 4可见,触发闪电连续电流特征参数与M分量特征参数之间的相关系数多较大,对这些相关系数进行检验发现,连续电流持续时间TCC与M分量的个数N、相邻M分量之间的时间间隔TI的相关系数分别为0.83和0.75,且达到0.01显著性水平,说明连续电流持续时间与M分量的个数、相邻M分量之间的时间间隔均存在显著的正相关关系。

5 结论本文分析了人工触发闪电回击之后的连续电流过程和发生在其上的M分量的光电特征、特征参数以及两者的一些特征参数之间的相关性,主要结论包括:

1) M分量的电流、快慢电场变化和亮度变化波形均近似对称。

2) 触发闪电连续电流过程的持续时间几何平均为22 ms,转移电荷量几何平均为6.0 C,比能量几何平均为4187 A2s,电流平均值几何平均为273 A。

3) 触发闪电M分量特征参数的几何平均值, 幅度为409 A,转移电荷量为205 mC,半峰值宽度为520 μs,上升时间为305 μs,持续时间为1.6 ms,比能量为465 A2s,脉冲前的电流值为310 A,相邻M分量之间的时间间隔为6.5 ms。

4) 触发闪电连续电流持续时间与M分量的个数、相邻M分量之间的时间间隔均存在显著正相关关系,相关系数分别为0.83和0.75,均达到0.01显著性水平。

| [1] | 王道洪, 郄秀书, 郭昌明. 雷电与人工引雷. 上海: 上海交通大学出版社, 2000: 131–133. |

| [2] | Rakov V A, Uman M A. Lightning Physics and Effects. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. |

| [3] | Hagenguth J H, Anderson J G. Lightning to the Empire building Part Ⅲ. AIEE, 1952, 71, (PtⅢ): 641–649. |

| [4] | Kitagawa N, Brook M, Workman E J. Continuing currents in cloud-to-ground lightning discharges. J Geophys Res, 1962, 67, (2): 637–647. DOI:10.1029/JZ067i002p00637 |

| [5] | Shindo T, Uman M A. Continuing current in negative cloud-to-ground lightning. J Geophys Res, 1989, 94, (4): 5189–5198. |

| [6] | Ballarotti M G, Saba M M F, Jr O P. High-speed camera observations of negative ground flashes on a millisecond-scale. Geophys Res Lett, 2005, 32: L23802. DOI:10.1029/2005GL023889 |

| [7] | 张翠华, 张义军, 张广庶, 等. 地闪连续电流特征的统计分析. 高原气象, 2000, 19, (3): 371–378. |

| [8] | 张阳, 张义军, 孟青, 等. 北京地区正地闪时间分布及波形特征. 应用气象学报, 2010, 21, (4): 442–449. DOI:10.11898/1001-7313.20100407 |

| [9] | Saba M M F, Jr O P, Ballarotti M G. Relation between lightning return stroke peak current and following continuing current. Geophys Res Lett, 2006, 33: L23807. DOI:10.1029/2006GL027455 |

| [10] | Brook M, Kitagawa N, Workman E J. Quantitative study of return strokes and continuing currents in lightning discharges to ground. J Geophys Res, 1962, 67, (2): 649–659. DOI:10.1029/JZ067i002p00649 |

| [11] | Malan D J, Collens H. Progressive Lightning, Ⅲ, the Fine Structure of Return Lightning Strokes. Proc R Soc A Math Phys Sci, 1937, 162: 175–203. DOI:10.1098/rspa.1937.0175 |

| [12] | Thottappillil R, Rakov V A, Uman M A. K and M changes in close lightning ground flashes in Florida. J Geophys Res, 1990, 95: 18631–18640. DOI:10.1029/JD095iD11p18631 |

| [13] | Thottappillil R, Goldberg J, Rakov V, et al. Properties of M components from currents measured at triggered lightning channel base. J Geophys Res, 1995, 100, (12): 25711–25720. |

| [14] | 吕伟涛, 张义军, 周秀骥, 等. 火箭触发闪电通道的亮度特征分析. 应用气象学报, 2007, 65, (6): 983–993. |

| [15] | Fisher R J, Schnetzer G H, Thottappillil R, et al. Parameters of triggered-lightning flashes in Florida and Alabama. J Geophys Res, 1993, 98: 22887–22908. DOI:10.1029/93JD02293 |

| [16] | 赵阳, 郄秀书, 陈明理, 等. 人工触发闪电中的M分量特征. 高原气象, 2011, 30, (2): 508–517. |

| [17] | 张义军, 杨少杰, 吕伟涛, 等. 2006—2011年广州人工触发闪电观测试验和应用. 应用气象学报, 2012, 23, (5): 513–522. DOI:10.11898/1001-7313.20120501 |

| [18] | 李俊, 张义军, 吕伟涛, 等. 一次多回击自然闪电的高速摄像观测. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 401–411. DOI:10.11898/1001-7313.20080403 |

| [19] | 肖桐, 张阳, 吕伟涛, 等. 人工触发闪电M分量的电流与电磁场特征. 应用气象学报, 2013, 24, (4): 446–454. DOI:10.11898/1001-7313.20130407 |

| [20] | 李俊, 吕伟涛, 张义军, 等. 一次多分叉多接地的空中触发闪电过程. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 95–100. DOI:10.11898/1001-7313.20100113 |

| [21] | 蒋如斌, 郄秀书, 王彩霞, 等. 峰值电流达几千安量级的闪电M分量放电特征及机理探讨. 物理学报, 2011, 60, (7): 079201-1–8. |

| [22] | Rakov V, Thottappillil R, Uman M, et al. Mechanism of the lightning M component. J Geophys Res, 1995, 100, (12): 25701–25710. |

| [23] | 张义军, 吕伟涛, 张阳, 等. 广州地区地闪放电过程的观测及其特征分析. 高电压技术, 2013, 39, (2): 383–392. |

2014, 25 (3): 330-338

2014, 25 (3): 330-338