2. 成都信息工程学院电子工程学院,成都 610225;

3. 北京大学物理学院,北京100080;

4. 北京市观象台,北京 100089

2. Department of Electronic Engineering, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225;

3. School of Physics, Peking University, Bejing 100871;

4. Beijing Weather Observatory, Beijing 100089

气象能见度[1-2]是与日常生活和生产密切相关的气象要素[3-4]。如何实现气象能见度自动化观测,国内外做了大量工作[5-6],开发了多种气象能见度观测仪[7-8],能见度观测仪器的研发和试验考核都需要能见度参考标准来验证。1988年10月—1989年5月WMO (世界气象组织) 在英国举行了第1次国际能见度比对试验[9],来自18个厂家的25个能见度仪器参加了此次试验,其中包括1台后向散射能见度仪、多台前向散射能见度仪和多种基线的透射式能见度仪。从中选择一部分仪器的测量结果的中间值作为比对的参考值。选择用于计算参考值的能见度仪时,需要考虑其量程范围以及其观测性能。与当地的人工观测进行比对后给出每台能见度仪器的不确定度。英国BIRAL公司采用FAA (美国航空协会) 认可的标准透射式能见度仪作为参考[10],对VPF-710,VPF-730能见度仪器进行为期两年的大气消光系数对比试验,其中VPF-710采用前向散射式技术,而VPF-730采用后向散射式技术。美国Environment Sensors公司的Crosby[11]指出,AES (加拿大大气环境局) 用芬兰Vaisala的大气透射表来对比英国BIRAL公司的能见度传感器。德国GMS (German Meteorological Service) 的Waas[12]用大气透射表与前向散射型能见度仪进行比对试验。毛节泰等[13]利用望远光度计,根据能见度定义测量大气能见度。谢兴生等[14]提出数字摄像法测量气象能见度原理和方法。吕伟涛等[15]对于长方体结构的黑体进行了理论分析和计算,给出了黑体近轴向的半球方向反射率与其特性参数之间的关系。王缅等[16]提出了利用透射能见度仪标定和漫反射板校准前向散射式能见度仪的方法。吕伟涛等[17]分析了双亮度差方法测量白天气象能见度时的误差。周建荣等[18]也将大气透射表观测结果与人工观测结果进行了比对分析试验。程绍荣等[19]提出采用渐变率光衰减镜头的方法对大气能见度仪进行标定。

从国内外开展的能见度对比试验可以看出,能见度对比试验的参考标准主要是透射式能见度仪、多种仪器的分析计算值以及人工观测。透射式能见度仪量程较小,多种仪器分析计算值和人工观测值的不确定性均为建立能见度参考标准的难点所在。本文提出了从能见度定义出发的黑体能见度参考标准,该标准具有客观和准确的优点。

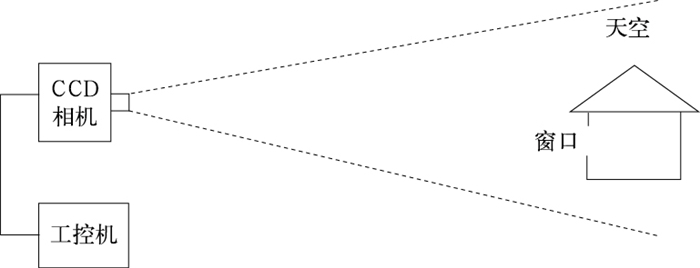

1 以黑体为目标的能见度参考标准构成图 1给出了黑体能见度参考标准系统。采用工业相机获取黑体和天空的图像。工业相机镜头朝南,在相机南面680 m处选择窗口朝北的房屋,将其窗口内部做消光处理,使其作为黑体。相机每6 s拍摄1次黑体的图片。取图像中天空灰度值和图像中黑体灰度值,换算成亮度值D∞和D′L。

|

|

| 图 1. 以黑体为目标的能见度参考标准示意图 Fig 1. Schematic diagram of visibility reference standard blackbody targets | |

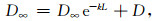

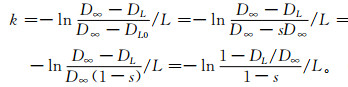

当气柱光学特性均匀,那么

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

其中,D∞是天空视亮度,DL是黑体视亮度,D是气柱亮度,DL0是黑体亮度,k是消光系数,L是黑体目标距离,s是黑体黑度。按气象能见度的概念,文献[2]中给出水平方向黑体及其周边水平天空构成的视亮度对比小于阈值0.05,其相应的距离为气象能见距离,即气象能见度

|

(6) |

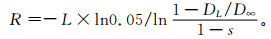

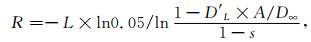

假定工业相机拍摄图片中天空处为基准,那么DL=D′L×A, 其中D′L为直接用工业相机灰度值转换得到的黑体视亮度,A=1-u是考虑了工业相机非均匀性的订正参数,u是非均匀性参数。将DL=D′L×A带入式 (6),得

|

(7) |

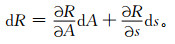

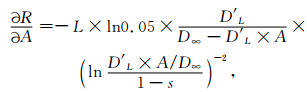

对R进行微分得到

|

(8) |

其中,

|

(9) |

|

(10) |

黑体黑度带来的能见度误差和CCD面非均匀性带来的能见度误差可能会符号相反,互相抵消一部分,但最大误差是两者叠加,因此,在能见度不超过30 km时最大相对误差约为3.7%。

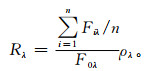

2 黑体 2.1 黑体结构由于在观测场外架设一个视角 (相对在观测场中的相机) 足够大的物体非常困难,因此租用在相机视场内的房屋。房屋只留一个400 mm×400 mm窗口,内部空间为2500 mm×2500 mm×2600 mm,采用能吸收光线的黑布覆盖室内6面墙及天花板和地面。从400 mm×400 mm窗口进入的光线被黑布吸收和散射,经过多次散射和吸收,使从窗口射出的光线极其微弱。

2.2 白卡测量使用FieldSpec Pro型光谱仪测得白卡反射率为0.7332,测量方法如下:①将标准白卡和待测白卡如图 2放置,使之正面向阳光;②标准卡测量 (探头垂直向下,离标准卡约25 cm)2次,如此测量待测白卡20次,再测量标准卡2次,由于边上有污点,所以探测面积始终保持在中心1/2面积内;③对试验数据进行计算分析,按式 (11) 得到待测卡的反射率。

|

|

| 图 2. 白卡反射率测量 Fig 2. White card reflectivity measurement | |

|

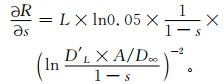

(11) |

式 (11) 中,λ是波长, Rλ是目标反射率,n是目标测量次数,Fiλ是来自目标的反射辐射,F0λ是来自参考板的平均反射辐射, ρλ是测量时刻参考板的反射比因子,它由实验室测量的参考板BRF双向反射比因子插值获得。

2.3 黑度和黑度测量理论上可见光的黑体是一个亮度为零的物体,但实际加工的黑体不可能亮度为零,因此,定义加工的黑体的黑度为出射光与入射光之比。假定黑体的入射光光量为L0, 出射光光量为L1,黑体的黑度为

|

(12) |

对房屋黑体的黑度测量方法是在窗口下沿放一块标准白卡,相机镜头距离窗口600 mm,相机可同时拍到白卡和窗口 (图 3),从相机拍摄到的图片读取白卡和窗口的亮度数据,将窗口的亮度作为出射光亮度,白卡的亮度除以0.7332作为入射光亮度,两者的比值为黑度,实测房屋的黑度数据为0.0018。

|

|

| 图 3. 黑体的黑度测量示意图 Fig 3. Schematic diagram of blackbody target measurement | |

标定方法使用近焦广角段拍摄,作为实际情况中长焦小角度拍摄的衡量标准。

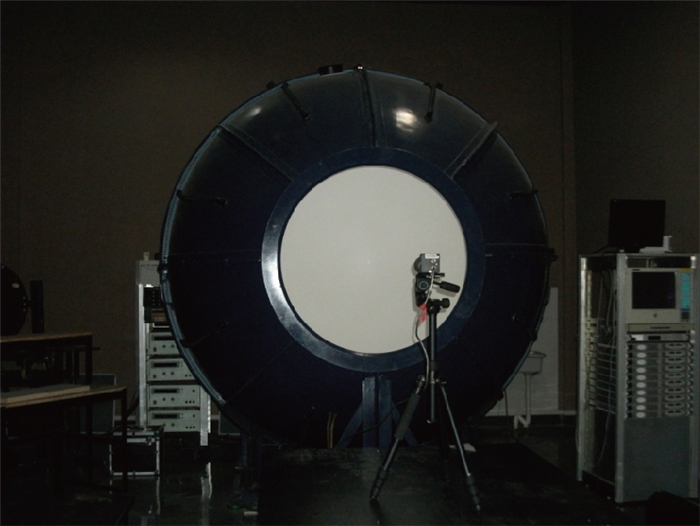

3 相机标定在中国科学院安徽光学精密机械研究所采用积分球进行工业相机非均匀性和线性标定。积分球主要性能指标:①出光口输出面非均匀性为0.19%,②角度非均匀性为水平±50°最大偏差0.0154,垂直最大偏差0.0139,③积分球非稳定性为0.80%(9 h)。

3.1 工业图像非均匀性标定将相机固定在积分球前的支架上,其光轴垂直于出光口面,相机距积分球出光口30 cm (图 4)。

|

|

| 图 4. CCD拍摄平台 Fig 4. The CCD camera platform | |

采样50次取平均值。非均匀性为

|

(13) |

式 (13) 中,u为非均匀性,V为各有效点测量的平均值,Si为各有效点测量值的标准偏差。计算标准偏差

|

(14) |

式 (14) 中,x为样本值,x为样本平均值,n为样本数量。

图 5a为相机带长焦镜头拍摄照片,图 5b为分析图,可以看出相机拍摄照片中部值较大,向四周递减。相机中部1/4面积,面非均匀性为0.24%。

|

|

| 图 5. 带长焦镜头CCD拍摄图 (a) 及三维示意图 (b) Fig 5. CCD with telephoto lens shooting figure (a) and 3D sketch (b) | |

3.2 工业相机线性标定

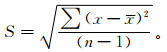

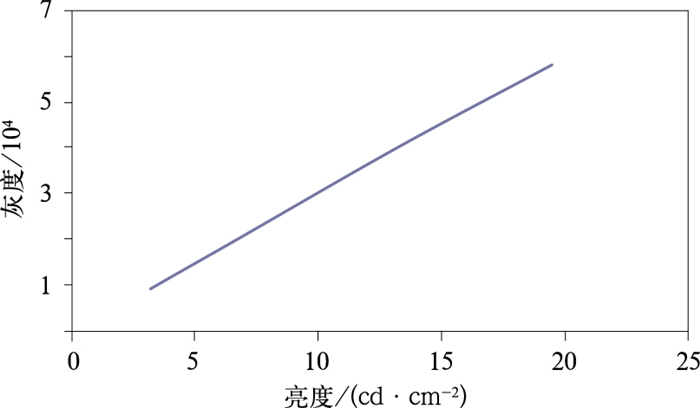

将积分球的光源在24盏、16盏、8盏、4盏的情况下,光圈固定, 快门也固定为250 μs,得到灰度与亮度的对应关系数据 (表 1) 和数据曲线 (图 6)。

|

|

表 1 积分球不同灯盏亮度灰度数据 Table 1 Integral ball lamp brightness of different gray scale data |

|

|

| 图 6. 亮度-灰度转换曲线 Fig 6. Brightness gray transformation curve | |

4 试验结果

由如图 1所示的黑体能见度参考标准系统与前向散射能见度仪进行同步对比,前向散射能见度仪是凯迈公司CJY-2C前向散射式能见度仪,当能见度在10 km以下,CJY-2C相对误差小于10%,CJY-2C与黑体能见度测量系统的工业相机相距15 m。

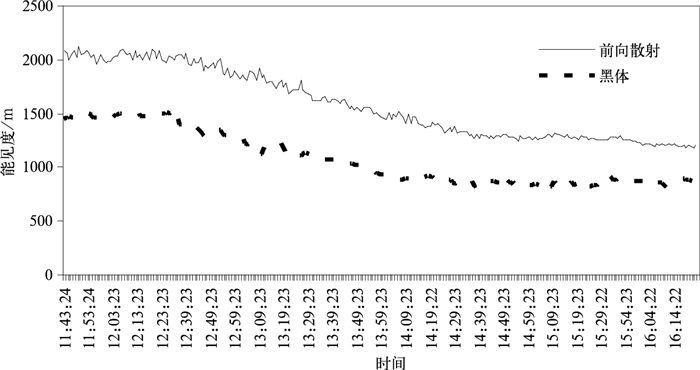

图 7给出了2011年11月6日两种能见度测量设备测量数据的时间曲线 (时间为北京时,下同)。黑体测量值小于前向散射能见度测量值,平均相对偏差为-0.26,标准偏差为0.04。

|

|

| 图 7. 2011年11月6日黑体能见度数据 Fig 7. Blackbody visibility data on 6 November 2011 | |

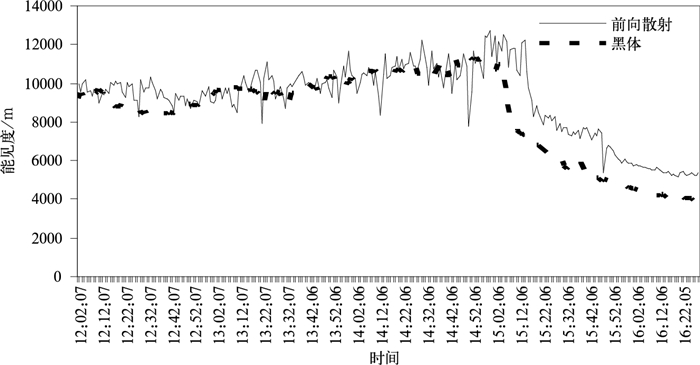

图 8给出了2011年11月8日两种能见度测量设备测量数据的时间曲线。15:02以前黑体测量值大于前散能见度测量值,平均相对偏差为0.07,标准偏差为0.09。15:02以后黑体测量值小于前散能见度测量值,平均相对偏差为-0.16,标准偏差为0.04。

|

|

| 图 8. 2011年11月8日黑体能见度数据 Fig 8. Blackbody visibility data on 8 November 2011 | |

由图 7和图 8可以看出,黑体能见度参考标准系统和前向散射能见度仪测量能见度,在能见度变化的趋势上具有一致性,但在高能见度 (大于8 km) 时,黑体能见度参考标准系统测量值大于前向散射能见度测量值,低能见度 (小于3 km) 时黑体测量值小于前向散射能见度测量值。这种特征可能是因为前向散射能见度仪原理上不能测量大气中气溶胶的吸收作用,当能见度高时,气溶胶较少,对光的吸收作用可以忽略,前向散射能见度仪测量比较准确。当能见度低时,气溶胶较多,对光的吸收作用较大,而前向散射能见度仪只测量散射衰减,不能测量吸收衰减,测量能见度值可能偏高,导致比黑体能见度测量值大。这只是一个初步分析,证实该结论还需同步观测气溶胶溶度和光学特性进行深入研究。

5 小结1) 以黑体为目标黑体能见度参考标准系统由图像传感器和黑体目标组成。结构简单,自动化运行。

2) 黑体能见度参考标准系统的测量误差来自黑体的黑度和CCD工业相机的非均匀性。分析可知,能见度在30 km以下,黑体的黑度和CCD工业相机的非均匀性带来的误差约为3.7%。

3) 开展黑体能见度测量系统与前向散射能见度仪对比观测试验,统计了两者变化趋势,相关系数为0.3~0.6。黑体能见度参考标准系统与前向散射能见度仪测量在能见度变化趋势上具有一致性,但高能见度时 (大于8 km),黑体能见度参考标准系统测量值大于前向散射能见度仪测值,低能见度时 (小于3 km),黑体能见度测量值小于前向散射能见度仪测值。

| [1] | 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003: 21–27. |

| [2] | WMO.Guide to Meteorological Instrumentsand Methods of Observation (No.8).2010:230-233. |

| [3] | 黄健, 吴兑, 黄敏辉, 等. 1954—2004年珠江三角洲大气能见度变化趋势. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 61–70. DOI:10.11898/1001-7313.20080111 |

| [4] | 袁成松, 卞光辉, 冯民学. 高速公路上低能见度的监测与预报. 气象, 2003, 29, (11): 36–40. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2003.11.008 |

| [5] | 林云, 孙向明, 张小丽, 等. 深圳市大气能见度与细粒子浓度统计模型. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 252–256. DOI:10.11898/1001-7313.20090216 |

| [6] | 刘西川, 高太长, 刘磊, 等. 降水现象对大气消光系数和能见度的影响. 应用气象学报, 2010, 21, (4): 433–441. DOI:10.11898/1001-7313.20100406 |

| [7] | 曾书儿, 王改利. 能见度的观测及其仪器. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 207–212. |

| [8] | 马舒庆, 吴可军, 陈冬冬. 天气现象自动化观测系统设计. 气象, 2011, 37, (9): 1166–1172. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.09.015 |

| [9] | WMO.CIMO International Visibility Intercomparison.1989. |

| [10] | 马远. 英国BIRAL HSS高精度能见度/天气现象仪. 气象水文海洋仪器, 2005, 2, (7): 47–50. |

| [11] | Crosby D.Visibility Sensor Accuracy:What's Realistic?The 12th Symposium on Meteorological Observations and Instrumentation 2003 American Meteorological Society Annual Meeting, 2003. |

| [12] | Waas S.Field Test of Forword Scatter Visibility Sensors at German Airports.TECH-2008, 2008. |

| [13] | 毛节泰, 李建国. 气象能见度与望远光度计. 大气科学, 1984, 2, (6): 170–177. |

| [14] | 谢兴生, 陶善昌, 周秀骥. 数字摄像法测量气象能见度. 科学通报, 1999, 44, (1): 97–100. |

| [15] | 吕伟涛, 陶善昌. 数字摄像能见度观测系统中实用黑体技术的应用. 应用气象学报, 2003, 12, (6): 692–699. |

| [16] | 王缅, 刘文清, 陆亦怀, 等. 气溶胶前向散射大气能见度测量系统传递系数的标定及校准方法. 光学技术, 2008, 34, (3): 334–337. |

| [17] | 吕伟涛, 陶善昌, 谭涌波. 双亮度差方法测量白天气象能见度时的误差分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 619–628. DOI:10.11898/1001-7313.20050508 |

| [18] | 周建荣, 杨锐. 能见度自动观测系统与人工观测的对比分析. 中国科技论文在线, 2008, 1, (13): 1436–1439. |

| [19] | 程绍荣, 吕军, 杨宁, 等. 大气能见度仪的定标系统及其定标方法: 中国, CN101661155A. 2010-03-03. |

2014, 25 (2): 129-134

2014, 25 (2): 129-134