2. 云南省楚雄市气象局,楚雄 675000

2. Chuxiong Meteorological Bureau of Yunnan Province, Chuxiong 675000

暴雨是夏季云南主要灾害性天气之一,是一种发生在大尺度背景场下的中、小尺度现象,降水在时间、强度和空间分布上存在不均匀性,是造成洪涝和滑坡、泥石流等地质灾害的重要天气原因,由于低纬度高原独特的地理位置、地形特征和天气气候,引发暴雨的影响系统复杂,是天气预报业务的重点和难点。2012年6月1日08:00(北京时,下同)—2日08:00,受切变线和冷锋影响,云南中东部出现了2012年入夏首场区域暴雨过程。此次强降水主要集中在1日20:00—2日04:00,过程具有突发性、降水强度大、历时短的特点。这是2012年云南首场冷锋切变型暴雨过程,同时也是滇中经历自2011年夏秋至2012年初夏长时间干旱后最强的一次降水过程,虽然缓解了地区干旱,但也引发一定程度的洪涝灾害。在云南6类暴雨过程中,冷锋切变型暴雨是滇中暴雨最主要的暴雨类型,占滇中暴雨过程的31.6%[1],切变线和冷锋是云南省气象局预报员最为关注的天气系统,何华等[2]、张秀年等[3]对云南冷锋切变型暴雨进行物理量特征及演变分析,得出一些有益结论。对于云南突发性暴雨过程许多研究者也运用多种方法进行一系列研究,如段旭等[4]、尤红等[5]利用位涡理论诊断分析了云南几次暴雨过程,许美玲等[6]、尤红等[7]采用中尺度模式MM5和WRF分别模拟分析了云南两次突发性暴雨的形成机理,揭示了云南一些暴雨个例发生、形成的部分机理和物理量分布特征,丰富并提高了预报员对云南省历史暴雨个例的认识。但对于如何准确把握云南省切变冷锋型降水的强度和落区仍是天气预报中的难点,还有待于更深入地加以分析研究。

Gao等[8]将广义位温引入到大气热力框架中,充分体现了实际大气总处于绝对干与完全饱和之间的特性,广泛应用于实际业务中。之后又形成了一系列围绕广义位温的临近预报方法,如周玉淑等[9]和段廷扬等[10]将广义湿位涡应用于江淮流域暴雨分析和预报中,高守亭等[11]用广义湿位涡对北京夏季高温、高湿天气的动力识别和分析。但同时运用尺度分离和广义湿位涡理论对云南切变冷锋型暴雨过程的诊断分析研究鲜见报道。本文利用地面加密观测、多普勒天气雷达回波强度、FY-2E卫星红外TBB (云顶亮温) 资料和NCEP 1°×1°分析资料,对2012年云南中部汛期第1场强降水过程进行诊断分析,探讨低纬度高原汛期首场区域性强降水的成因、特征和可预报性以及广义湿位涡在云南强降水诊断分析中的应用前景。

1 过程概述及天气尺度背景条件 1.1 过程概述2012年6月1日08:00—2日08:00受川滇切变线和冷锋南下共同影响,云南中东部出现了初夏首场强降水 (图 1),强降水区集中在滇中的昆明、楚雄、玉溪、曲靖局部和滇南的红河北部。强降水首先从楚雄北部开始,降水强度迅速增大,且范围逐渐向云南中东部扩展,云南出现大雨站次达到29站次,暴雨站次为8站次,弥勒12 h (6月1日20:00至2日08:00) 降水量达到110.7 mm,为该站历史罕见。此次强降水过程后云南中部大部地区进入雨季,土壤墒情增大,有效缓解了由2011年夏秋至2012年春季、初夏的长时间干旱。但此次突发性强降水导致了玉溪红塔区、红河弥勒县以及文山州丘北县多处农田被淹,经统计共有1326.83 hm2农作物受灾,遭受较重经济损失。

|

|

| 图 1. 2012年6月1日08:00—2日08:00云南降水量分布 Fig 1. Yunnan precipitation distributions from 0800 BT 1 June to 0800 BT 2 June in 2012 | |

1.2 天气尺度背景

根据《云南省天气预报员手册》[1]规定,云南全省日降水量不小于25.0 mm的气象站不少于22个为全省性大雨过程。本文将云南省2000—2012年每年降水量首次达到全省性大雨过程进行统计,得到表 1。从表 1发现,13年间云南每年的首场强降水过程有10次发生在4—5月,只有3次过程发生在6月,2012年首场强降水过程也属于偏晚年份;从天气影响系统来看,南支槽、切变线、冷锋和急流是引起云南初夏首场强降水过程的主要天气系统。13次过程中9次有南支槽参与,深厚的南支槽槽前辐合上升除了提供必要的动力条件外,槽前西南气流更可向云南输送丰富的水汽和能量,在中低层有切变线或者冷锋配合的情况下,较易引发云南大范围强降水过程。此外在13次过程中,有5次出现了低空急流,低空急流的存在同样能为云南大范围强降水提供所需的大量水汽和能量。2012年云南初夏首场强降水过程影响系统为切变线和冷锋,也属于较为常见的影响系统,在13次云南首场强降水过程中占有5次,因此对于冷锋切变型暴雨的研究非常重要,期望通过对2012年初夏滇中首场暴雨过程的诊断分析,对云南此类强降水过程的预报提供一些参考。

|

|

表 1 2000—2012年云南省首场强降水过程和影响系统统计 Table 1 First rainstorm processes and their influence systems in Yunnan from 2000 to 2012 |

2011年冬季南亚高压位于太平洋中部洋面,青藏高原南侧至云南一直被偏西急流所控制,2012年4月南亚高压中心离开冬季滞留地开始西进,5月上旬其中心西进北抬至中南半岛北部,5月下旬到6月上旬期间15°~30°N,70°~120°E上空200 hPa为南亚高压环流控制 (图略),高压以北30°~45°N之间维持风速30 m·s-1以上的高空西风急流带,云南正处于高空急流右侧和高压环流控制中的风速小值区中,风速具有反气旋性切变和明显的偏差风辐散,若中低层出现扰动,高层环流形势非常有利于中低层辐合上升运动加强,引发对流性天气过程发生。

孟加拉湾及南海是云南主要水汽源地,来自孟加拉湾的西南气流或南海的东南气流常为云南输送丰富水汽,2011年秋季以后东南季风已经南撤退出东亚大陆,而进入冬季后由于南支槽活动偏弱,不利于西南暖湿气流的输送,致使云南在干暖西风气流控制下,长时间降水偏少,使得云南干旱迅速发展。2012年5月末,亚洲中高纬度地区上空500 hPa为两脊一槽形势, 蒙古国以北广大地区为庞大低涡所控制, 低涡有两个中心分别位于贝加尔湖附近和中蒙东部边境地区;低涡两边各有一个长波脊;在我国30°~45°N之间盛行一支平直西风气流,其上不断有短波槽快速东移,孟加拉湾北部维持一低压环流,低压环流前部的西南暖湿气流不断向我国华南上空推进,700 hPa云南也为西南气流控制。6月1日08:00(图略),从大低涡中分裂的低槽已东移至河南到四川东部一带地区,槽后西北气流引导冷空气沿青藏高原东北部向东南移动。与此同时,从中蒙东部边境低涡中也分裂一槽,所携带的冷空气从中低层扩散南下,并与青藏高原东北部东南下的冷空气汇合,在淮河流域至西南地区东北部上空700 hPa逐渐形成了一支偏东气流,与江南、华南的偏南气流之间建立了一条近于东西向的切变线,同时在地面图上对应有一条冷锋。切变线和冷锋是本次滇中暴雨的主要影响系统。随着切变线北侧冷空气不断南侵,切变线北侧冷高压逐渐增强,切变线南北两侧温差加大,有利于地面锋生加强;6月1日14:00500 hPa短波槽进一步东移,切变线逐渐南下位于云南丽江到曲靖之间,地面冷锋加强南下影响云南中北部,冷暖空气交汇于云南中部,致使滇中地区降水开始增强,而500 hPa和700 hPa孟加拉湾到云南上空西南气流强势维持,6月1日20:00(图 2) 高空槽向东南移动在四川上空维持槽后西北气流,伴有较强冷平流的西北气流不断使冷空气南下补充,致使川滇切变线在云南中部维持,地面降水也在影响系统附近进一步维持;2日02:00 500 hPa短波槽东移后,在四川上空转为弱脊控制,青藏高原中部到四川中部均转为西南气流,冷空气输送通道被切断,切变线和冷锋逐渐减弱,地面降水也逐渐减弱停止,2日08:00云南转为西南气流控制,强降水过程结束。

|

|

| 图 2. 2012年6月1日20:00 500 hPa和700 hPa环流形势 (等值线为位势高度,单位:dagpm) Fig 2. Circulation situation fields of 500 hPa and 700 hPa at 2000 BT 1 June 2012 (isoline denotes the height field, unit:dagpm) | |

2 中尺度特征及水汽条件 2.1 中尺度滤波

通过带通滤波可以从气象要素场中分离出中小尺度系统,利用25点低通滤波算子进行尺度分离,一次同时滤去2倍和3倍格距的两个波动分量,经滤波后保留原始气象场β中尺度波动[12]。从2012年6月1日14:00(图 3) 滤波后700 hPa流场可以看出,滇西北至滇中有一条长度约600 km的切变线,表明此时切变线已经南下并转为西北—东南向,在云南中部昆明、玉溪地区上空还出现了原始场中没有反映出来的沿切变线生成的β中尺度低涡,此时切变线和β中尺度低涡附近开始出现小雨天气;1日20:00切变线西北段由于北方冷空气加强南下影响略有西移,而β中尺度低涡沿着切变线向西北方向移动,系统南下加强在滇中北部到贵州西南角由风向辐散逆转成新生切变线,云南东南部上空有密集的流线汇合区,在切变线和低涡变化活动期间,其附近地面降水强度增加,切变线和β中尺度低涡附近6 h降水量由原来14:00前的小阵雨变为局地中雨、大雨,其中楚雄大姚出现59.0 mm和1 h (17:00—18:00) 27.9 mm的短历时强降水。之后由于青藏高原中部到四川中部上空500 hPa均转为西南气流,青藏高原冷空气输送通道被切断,2日02:00滇西北的切变线逐渐减弱,东南段切变线收缩南移,在滇中地区西部上空维持250 km左右的中尺度辐合线,1日20:00—2日04:00在切变线和辐合线附近强烈的辐合上升运动作用下引发了玉溪和红河北部强降水,强降水分布与切变线或辐合线走向基本一致。2日08:00中尺度辐合线由西北—东南向逐渐转为南北向,且中尺度辐合强度减弱,对应地面降水也逐渐减弱。由此可见,在此次暴雨天气过程中,对流层中低层中尺度系统活动显著,在暴雨天气中扮演了重要角色,同时也说明此次暴雨过程是在有利的大尺度环流形势下,中尺度系统不断发生、发展而引起的。

|

|

| 图 3. 2012年6月1—2日滤波后700 hPa流场 Fig 3. The filtered stream fields of 700 hPa from 1 June to 2 June in 2012 | |

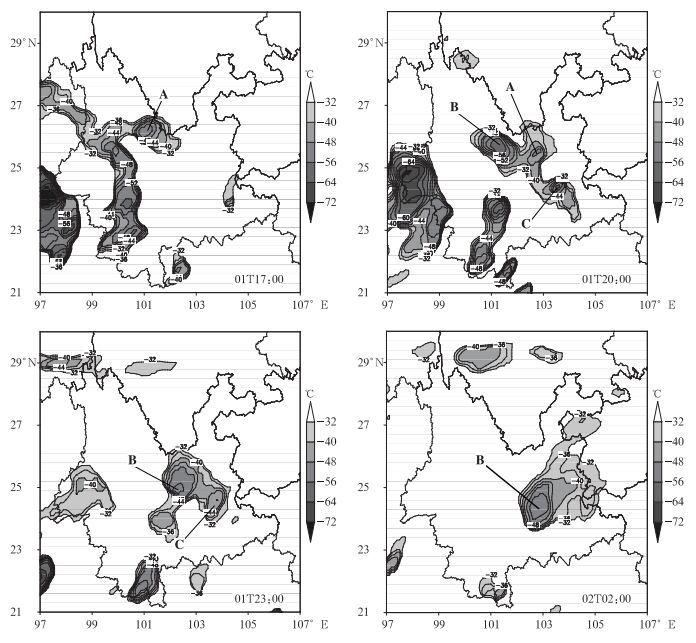

2.2 卫星云图的中尺度特征

云顶亮温TBB可以直接呈现对流发展的旺盛程度,通过分析FY-2E气象逐时卫星TBB资料,可以推断云团发展的强度以及云团中的中小尺度系统的演变特征[13-14]。过程期间孟加拉湾北部对流云系较为旺盛,有云团不断分裂东移。6月1日16:00丽江南部切变线附近开始有对流云团A发展,云顶冷云盖最低亮温不大于-40℃,对应地面开始降水,17:00加强发展为β中尺度对流云团 (图 4),TBB不大于-32℃冷云盖面积扩大至2.0×104 km2,中心亮温降至-48℃以下,楚雄大姚地区恰好位于TBB等值线梯度较大一侧,地面降水剧增,大姚出现短历时强降水, 1 h降水量达27.9 mm。随后云团A东移减弱,TBB等值线梯度减小,TBB不大于-32℃冷云盖面积继续扩大,楚雄地区地面降水减弱, 昆明地区出现小雨天气;由于切变线维持少动,孟加拉湾北部分裂东移云系进入切变线和β中尺度低涡后,对流重新加强,20:00楚雄地区又形成了冷云盖最低亮温不大于-56℃的β中尺度对流云团B (图 4),云团B主体接近椭圆结构,随后1 h楚雄地区降水再次加强,大姚和牟定出现超过20 mm/h的对流性强降水,云团B缓慢向东南移动,其所经过的区域造成了楚雄、昆明以及玉溪北部的强降水天气;23:00云团B的云顶亮温上升,TBB等值线梯度增大,区域强降水也逐渐减弱为小雨,2日00:00云团B与西南方移来的对流云团在玉溪地区合并,TBB值中-32℃冷云盖增大至5.5×104 km2,强中心云顶亮温达到-56℃,对流云团位置少动,强度维持2 h,与此对应玉溪地区出现对流性强降水。2日02:00后云团密实结构解体,云顶亮温上升,地面降水减弱。而造成红河地区强降水的对流云团C则是自6月1日19:00在玉溪东北部初生,同样是位于川滇切变线上,在高空槽后较强冷平流南下后,激发对流剧烈发展为β中尺度对流云团,20:00时-32℃冷云盖面积迅速扩大至2.4×104 km2,云顶亮温下降至-60℃,边界光滑,具有典型椭圆形结构,此时地面强降水开始,20:00—21:00玉溪澄江县和红河弥勒县分别出现20 mm/h和40.2 mm/h的短历时强降水。22:00云团C向东南方向移动并减弱,云顶亮温上升至-44℃,TBB等值线梯度减小,降水量级减为小雨。

|

|

| 图 4. 2012年6月1—2日TBB分布 Fig 4. Distribution of TBB from 1 June to 2 June in 2012 | |

综上所述,本次强降水过程中,对流云团活动频繁、强度大,对流云团多属于β中尺度系统,有利于暴雨产生。由于切变线和辐合流场对积云对流活动有明显的增强作用[14],因此在其附近不断有β中尺度云团诱发、加强、合并,强降水总是发生在TBB等值线梯度较大一侧,尤其当椭圆型结构的β中尺度云团云顶亮温低于-48℃时,有发生短历时强降水的可能性,当云顶亮温低于-56℃时,更易出现短时强降水。

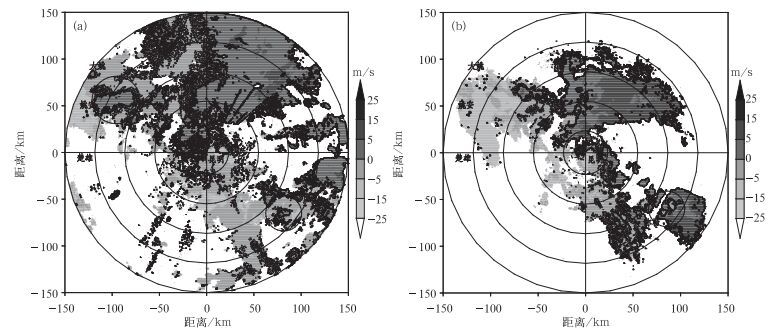

2.3 多普勒雷达回波特征由于多普勒雷达具有更高的时间和空间分辨率,可以更好地监测中小尺度系统的活动[14-16]。通过对过程期间昆明和大理多普勒雷达回波的分析,更清楚地揭示了造成这次强降水过程的中小尺度系统的强度和风场演变过程。自6月1日15:00大理和昆明雷达站扫描半径内有多个分散的单体对流回波,径向速度场显示风随高度顺转,雷达探测范围内有暖平流,且流场具有辐合型特征,因而回波将继续得到发展。至17:01丽江西南部到楚雄北部形成大范围絮状回波 (图略),其中镶嵌有多个强对流单体,其强度为40~50 dBZ,回波顶高为8~12 km,45 dBZ强回波顶高为7 km左右, 垂直液态水含量为15~30 kg/m2,虽然回波发展高度较低,但回波结构致密,低质心,以液态降水粒子为主,因此降水效率很高,但降水局地性强,不均匀。随回波不断生成、发展、合并,至20:04絮状回波团范围不断扩大,主要影响楚雄北部、昆明、玉溪北部和红河北部 (图略)。与切变线位置相对应,从0.5°仰角径向速度场 (图 5a) 来看,楚雄北部负速度区内不断有逆风区生成,逆风区最高发展到1.5°仰角,而红河北部弥勒附近的正速度区内也有逆风区生成,该逆风区在仰角为1.5°时转为由正速度区包围着负速度区,说明回波内存在明显的垂直风切变,且逆风区最高发展到3.4°仰角 (图 5b),垂直风切变和逆风区的存在可以使中尺度垂直环流加强,回波将强烈发展。逆风区内均有强度超过40 dBZ的回波发展,强回波的垂直液态水含量达到40 kg/m2以上,相应楚雄北部4县站、昆明晋宁、玉溪澄江出现了超过20 mm/h的对流性强降水,红河弥勒出现了40.2 mm/h的短时强降水。2日01:00之后,楚雄地区对流回波范围减小,强度减弱,并变得零散,对流性降水减弱,而昆明、玉溪和红河北部维持大范围、结构密实的对流回波直到02:00以后,才逐渐减弱为20~35 dBZ的层状云回波,回波密实结构解体,对流性降水转为层云降水,以小雨天气为主。

|

|

| 图 5. 2012年6月1日20:04昆明雷达站0.5°仰角 (a) 和3.4°仰角 (b) 径向速度 Fig 5. Redial velocity of Kunming radar station with elevation angle of 0.5°(a) and 3.4°(b) at 2004 BT 1 June 2012 | |

总体上看,分散的对流单体午后在切变线和β中尺度低涡附近逐渐发展为大范围絮状回波,其间镶嵌着对流云,回波强度在空间上分布不均匀,所以降水分布不均匀。虽然回波发展高度不高,但回波结构致密,低质心,以液态降水粒子为主,因此降水效率很高。径向速度场上显示具有垂直风切变和逆风区的区域降水将加强,且若逆风区向高空发展,地面降水强度更大。

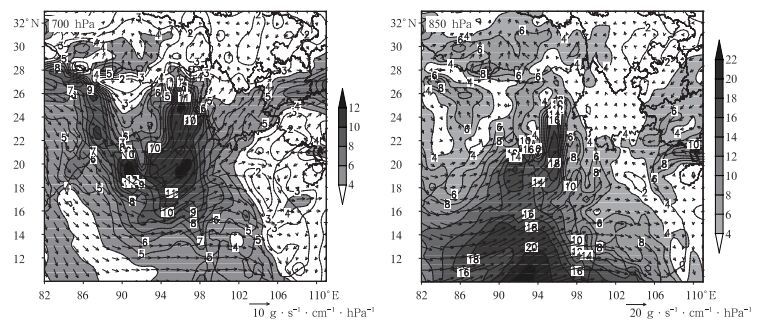

2.4 水汽条件水汽通量表征水汽的来源,水汽通量散度则表征水汽的辐合和辐散。图 6为2012年5月31日20:00 —6月2日08:00 700 hPa和850 hPa的水汽通量合成图,由图 6可以看出,孟加拉湾上空对流层低层的水汽含量充足,700 hPa图上孟加拉湾北部、中南半岛西北部上空为水汽大值带,分别有3个闭合的12 g·s-1·cm-1·hPa-1中心,西南气流穿越中南半岛水汽大值区到达云南上空,水汽源源不断地被其运送至云南降水区上空,过程之前和期间云南大部地区上空水汽通量值均达到4 g·s-1·cm-1·hPa-1以上,其中1日20:00—2日02:00,滇中到滇东南地区水汽通量最大值达到了10 g·s-1·cm-1·hPa-1以上 (图略);850 hPa图上水汽大区主体在孟加拉湾上空,最大的22 g·s-1·cm-1·hPa-1闭合中心位于10°N, 93°E附近,次强的18 g·s-1·cm-1·hPa-1中心分别在孟加拉湾北部的中南半岛西北部,水汽通量值明显大于700 hPa且最强中心位置偏南, 而850 hPa图上强西南气流主体在孟加拉湾到中南半岛西北部,云南上空西南气流明显偏弱,水汽通量值均在4 g·s-1·cm-1·hPa-1以下。此次强降水过程的水汽是源自孟加拉湾,通过中低层西南暖湿气流输送到云南上空,受系统抬升凝结而成云致雨;过程期间云南上空700 hPa水汽通量大于850 hPa水汽通量,说明700 hPa水汽输送量大于850 hPa,水汽输送主要贡献来自700 hPa。

|

|

| 图 6. 2012年5月31日20:00—6月2日08:00 700 hPa和850 hPa水汽通量合成图 (箭头为水汽通量方向;阴影为水汽通量强度,单位:g·s-1·cm-1·hPa-1) Fig 6. Water vapor flux composition graphs from 0800 BT 31 May to 0800 BT 2 June in 2012 at 700 hPa and 850 hPa (arrow denotes water vapor direction; the shaded denotes water flux intensity, unit:g·s-1·cm-1·hPa-1) | |

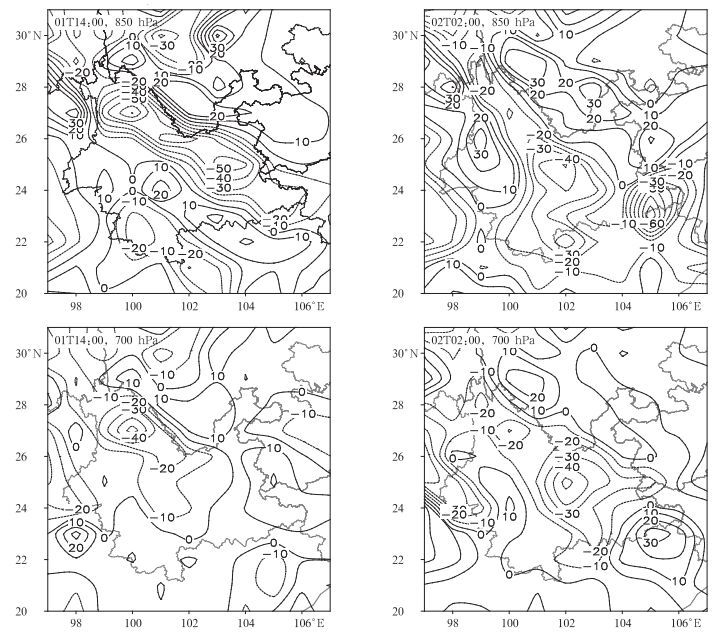

根据850 hPa水汽通量散度分布时间演变发现,地面冷锋南下影响云南时850 hPa水汽通量辐合带与地面冷锋位置基本重合,6月1日08:00(图略),西北—东南向强水汽辐合带位于丽江北部到曲靖一线,辐合强度达到-20×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1,1日14:00(图 7) 冷锋加强南下到怒江到文山一带,锋面附近水汽辐合强度增大,并且在滇西北,楚雄北部以及昆明东部辐合强度达到-50×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1以上,对应地面降水带南移到滇中且降水强度逐渐增强,普降中雨,局地大到暴雨;6月1日20:00滇西北水汽通量辐合强度降低到-20×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1,而楚雄到文山一线的水汽通量辐合强度中心依旧维持在-50×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1以上,此时滇西北地面降水逐渐减弱,滇中强降水维持。滇中强水汽通量辐合维持到2日02:00,相应滇中玉溪降水维持中雨,局地大雨;随后水汽辐合中心逐渐南移减弱,2日08:00中心南移到滇中以南地区,辐合强度明显减弱,相应强降水逐渐减弱停止。从700 hPa水汽通量散度时间演变来看,6月1日08:00切变线影响滇东北时,切变线附近出现-20×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1的水汽通量辐合;1日14:00切变线南压,水汽通量辐合带在滇西北到滇中部上空,辐合位于滇西北达到-40×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1,滇中β中尺度低涡 (图 3a) 区域上空水汽通量散度由前期的正值转为负值,即此时滇中地区开始出现水汽辐合;1日20:00滇西北水汽通量辐合强度减弱,而滇中以东地区水汽通量辐合强度剧增,昆明上空出现过程最强-70×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1闭合水汽辐合中心,这与上面中尺度滤波后20:00滇中700 hPa新生风向切变线对应, 该时段滇中因水汽辐合加剧地面降水也增强;2日02:00滇中上空的强水汽辐合略减弱并西偏南移到楚雄上空,中心值为-50×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1,滇中上空最强水汽辐合正对应了最强降水时段;2日08:00水汽通量辐合强度继续减弱,南北向辐合带所在位置与中尺度滤波后辐合带较为一致。由此可见,水汽通量辐合场低层水汽辐合带大值区所在位置与地面冷锋和700 hPa中尺度风向辐合切变位置有较好的对应关系,过程中低层强的水汽辐合为强降水提供了丰富水汽,此次强降水过程中低层700 hPa,850 hPa水汽通量强辐合区中心位置叠加在滇中上空时,是该区域降水最为集中、强度最为剧烈时段。

|

|

| 图 7. 2012年6月1—2日850 hPa和700 hPa水汽通量散度分布 (单位:10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) Fig 7. Vapor divergence distribution of 850 hPa and 700 hPa from 1 June to 2 June in 2012 (unit: 10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) | |

3 广义湿位涡分析

位涡是大气动力学和热力学研究中一个重要参数,位涡概念和思想的提出对于理解和分析天气系统的发生和发展提供了重要的理论分析方法[17-21]。

在实际大气中, 整个大气没有达到完全饱和而只是在干湿共存的非均匀饱和状态下, 对于这样的既不是完全干燥又不是完全饱和的湿大气,位温和相当位温等概念的适用性都受到了一定的限制。因此, Gao等[8]引入广义相当位温,它针对相对湿度很大、有凝结现象出现但大部分地区并未达到饱和实际大气特性得到广泛应用,形成了一系列围绕广义位温的动力临近预报方法[9-11]。

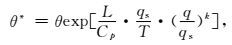

3.1 概念和方程根据文献[8]广义位温θ*定义为

|

(1) |

式 (1) 中,θ是位温,L是凝结潜热系数,Cp是单位质量气体的定压比热容,T是大气温度,q和qs分别是比湿和饱和比湿,k是与反映大范围凝结状态与局地凝结现象有关的权重函数的计算系数。根据热力学方程,并结合绝对涡度方程,并忽略摩擦项, 便可得到广义湿位涡倾向方程[9]为

|

(2) |

式 (2) 中,

|

关于广义湿位涡的推导,可参见文献[9]。式中A是由于大气斜压性与水汽梯度作用造成的广以湿位涡的生成项,B是非绝热加热导致广义湿位涡的生成项。在绝热条件下,Qd=0;由广义位温的定义可见,在干空气中,q=0,此时,广义位温退化为位温,相应的广义湿位涡退化为传统的Ertel位涡,在干绝热大气中是守恒的;在饱和大气中,q=qs,此时广义位温为相当位温,且有 (∇p×∇α)·∇θ*=(∇p×∇α)·∇θe=0[9],此时广义湿位涡蜕变为湿位涡,湿绝热大气中也是守恒的。在有强降水发生时, 由于暴雨区附近大量水汽的积聚,广义湿位涡的生成将随水汽梯度的增加而增加,这是广义湿位涡对降水区湿度环境场的反映[9]。综合上面分析可知,高湿环境、一定的水汽场配置及动力形势有利于广义湿位涡发生异常,所以广义湿位涡可以作为分析强降水天气发生的一个动力变量。但由于Pm不仅是气压、温度的函数,还与水汽有关,因此它不再是一个守恒量,这也是广义湿位涡在实际应用中存在的局限性。

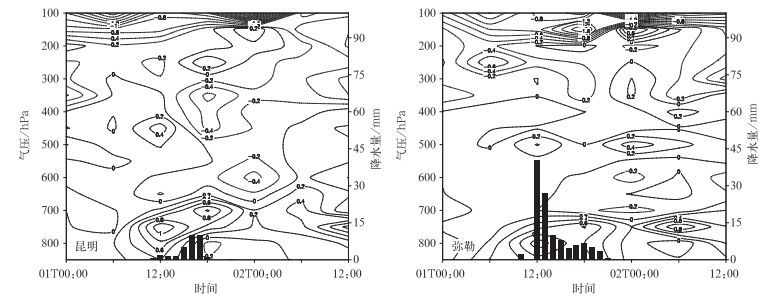

3.2 诊断分析有强降水发生时,降水区水汽集中,与周围环境空气形成明显水汽梯度,即∇q增大,可以导致广义湿位涡生成项A出现正异常,从而导致广义湿位涡Pm正异常,因此广义湿位涡的正负分布可以在一定程度上反映出该时期的水汽分布和水汽集中特征,广义湿位涡的正负变化可以定性反映降水加强和减弱。通过计算得到过程中2012年6月1日08:00—2日20:00强降水站点 (昆明和弥勒) 的广义湿位涡时间垂直剖面分布和地面降水逐时变化合成图 (图 8),考察广义湿位涡异常变化趋势是否可以对单站强降水天气的发生发展有一定反映。由图 8可见,昆明、弥勒站强降水开始到结束的整个过程中,其上空700 hPa层附近到近地层间广义湿位涡的正异常都较明显,尤其是弥勒强降水时段中均为正异常,两站低层对应有1 PVU (1 PVU=1.0×10-6 m2·s-1·K·kg-1) 的正值闭合中心;600 hPa附近有弱负异常,对流层中层500 hPa或400~500 hPa层间有弱正异常扰动,中心可达到0.4 PVU;400 hPa以上层为负异常区。分析发现广义湿位涡正、负异常变化与强降水区上空水汽主要存在于中低层是一致的,能体现出强降水发生期间站点上空中低层高水汽集中特征。同时,广义湿位涡中低层出现正异常,表明比湿梯度方向上存在斜压性。此外,在200 hPa以上广义湿位涡负异常区较为明显,主要是因为此高度以上广义位温等值线相对比较平直,且在垂直方向上梯度较大,广义湿位涡在200 hPa以上垂直方向分布比较密集。两站地面强降水过程总是发生在广义湿位涡低层正异常值阶段,当低层广义湿位涡正异常增加时,地面降水强度有增加现象,广义湿位涡正值减小时,地面降水开始减小,甚至停止,说明在本个例中中低层广义湿位涡的正负异常可以作为强降水的一个参考指标。

|

|

| 图 8. 2012年6月1—2日强降水站点地面逐时降水量 (柱状,单位:mm) 和广义湿位涡 (等值线,单位:PVU) 的时间-高度演变 Fig 8. Hourly precipitation (column, unit:mm) and height-time evolution of GMPV (isoline, unit:PVU) of strong rainfall stations from 1 June to 2 June in 2012 | |

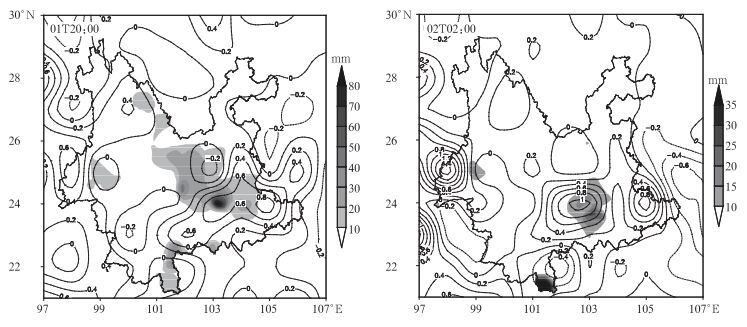

本个例中单站上空的广义湿位涡垂直分布变化对强降水有较好的指示意义,分析800 hPa云南上空广义湿位涡水平分布与地面其后6 h累积降水量分布叠加图 (图 9) 发现,6月1日20:00 800 hPa云南中部、东南部和西北部为正值区,最强正异常中心1.2 PVU出现在云南东南部,地面6月1日20:00—2日02:00强降水区位于昆明、玉溪到红河北部;2日02:00广义湿位涡正异常中心略减弱,移到云南中南部上空,玉溪中南部有1 PVU闭合中心,6月2日02:00—08:00地面强降水区位于玉溪、红河,可见6月1日20:00—2日02:00,6月2日02:00—08:00累积降水量分布与低层800 hPa广义湿位涡正异常区对应较好,800 hPa上广义湿位涡的正异常区位于强降水中心及周边地区,表明中低层水汽的输送与辐合造成强降水区有充沛的水汽,大气中的湿度增加,与周围相对干的空气形成湿度梯度,因此,出现了广义湿位涡正异常。但最强降水中心与广义湿位涡强中心位置没有完全重合,可能有几个原因,首先水汽输送主要是由西南气流向云南上空输送,水汽最大辐合带有可能与比湿梯度大值区有所差距,其次广义湿位涡仅仅考虑了假绝热过程,而实际大气降水量与水汽凝结量之间并不严格等价,也可能造成一定偏差。同时发现有些地方广义湿位涡出现异常正值区,但后6 h却没有发生明显降水,如6月2日02:00云南东南部具有中心超过0.8 PVU的正值区,6月2日02:00—08:00滇东南仅出现局地阵雨,说明水汽在该地区有聚集,水汽梯度增加,但没有产生强降水。这也表明虽然广义湿位涡集中体现了大气动力、热力和水汽集中机制,然而引发云南强降水过程的因素非常复杂,除了需进一步对该理论进行补充和完善以外,还应在实际工作中综合分析环流形势,才能更好确定云南强降水的落区和强度。

|

|

| 图 9. 2012年6月1—2日800 hPa广义湿位涡分布 (等值线,单位:PVU) 叠加地面其后6 h累积降水量 (阴影,单位:mm) Fig 9. The GMPV distribution at 800 hPa (isoline, unit: PVU) and 6 h rainfall (the shaded, unit: mm) from 1 June to 2 June 2012 | |

4 结论和讨论

利用地面加密观测等多种资料,对2012年初夏云南中部首场暴雨过程的成因进行诊断分析,得到如下结论:

1) 此次过程是中纬度地区高空槽快速东南移,槽后西北气流引导冷平流在四川地区聚集致使川滇切变线和冷锋系统南下,与西南暖湿气流在云南中东部交汇引发的。云南处于高空急流右侧和南亚高压环流控制区中,为中低层辐合上升运动的加强起到了重要作用。

2) 中尺度滤波后,强降水过程中云南上空700 hPa流场上显现出明显切变线、中尺度辐合线以及大尺度原始场中没有反映出来的沿切变线生成的β中尺度低涡活动特征;本次强降水过程中,对流云团多属于β中尺度系统,降水总是发生在TBB等值线梯度较大一侧,强降水发生区有大范围絮状回波,其间对流云不断发展,回波强度空间分布不均匀,回波发展高度较低,但回波结构致密,低质心,以液态降水粒子为主,因此降水分布不均匀,但降水效率高。

3) 孟加拉湾是此次暴雨过程的水汽源地,丰富水汽通过中低层西南暖湿气流向云南上空不断输送。低层强水汽辐合带所在位置与地面冷锋、700 hPa切变线、中尺度辐合线以及β中尺度低涡位置有较好的对应关系。过程中700 hPa和850 hPa水汽通量强辐合区中心位置叠加时,其所在区域降水增强。

4) 此次过程中强降水区域中低层上空的广义湿位涡正异常现象,体现出该区域中低层高水汽集中的明显特征。单站上空的广义湿位涡垂直分布变化对此次强降水过程有较好的指示意义,强降水发生在广义湿位涡低层正异常值阶段,当低层广义湿位涡正异常增加时,地面降水强度增加,反之减小。地面后6 h累积降水量分布与800 hPa广义湿位涡正异常区有较好的对应关系,广义湿位涡的正异常区位于强降水中心及周边地区,但最强降水中心与广义湿位涡强中心位置并不完全重合。实际预报应用工作中,应该综合分析环流形势,才能更好确定云南强降水的落区和强度。

切变冷锋型暴雨是云南主要的强降水类型之一,本文仅对1个个例进行了研究,得到了切变和冷锋系统影响下云南强降水区广义湿位涡的时空演变特征,对理解切变冷锋型暴雨机制,做好低纬度高原地区天气预报有参考价值,但这只是初步结果,还有待于今后更多研究工作的证实和完善。另外,低纬度高原地区地形的特殊性使得云南强降水因素非常复杂,这需要结合分辨率更高的卫星、雷达等探测资料,加强地形对中尺度天气系统影响的研究。

| [1] | 徐美玲, 段旭, 杞明辉, 等. 云南省天气预报员手册. 北京: 气象出版社, 2011. |

| [2] | 何华, 孙绩华. 云南冷锋切变大暴雨过程的环流及水汽输送特征. 气象, 2003, 29, (4): 48–52. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.04.011 |

| [3] | 张秀年, 段旭. 云南冷锋切变型暴雨的中尺度特征分析. 南京气象学院学报, 2006, 29, (1): 114–121. |

| [4] | 段旭, 李英. 滇中暴雨的湿位涡诊断分析. 高原气象, 2000, 19, (2): 253–259. |

| [5] | 尤红, 曹中和. 2004年云南秋季强降水位涡诊断分析. 气象, 2006, 32, (7): 95–101. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.07.014 |

| [6] | 许美玲, 段旭, 张腾飞, 等. 低纬高原地区一次罕见大暴雨的中尺度数值模拟. 高原气象, 2006, 25, (2): 268–276. |

| [7] | 尤红, 肖子牛, 王曼, 等. 2008年"7.02"滇中大暴雨的成因诊断与数值模拟. 气象, 2010, 36, (1): 7–16. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.01.002 |

| [8] | Gao S T, Wang X R, Zhou Y S. Generation of generalized moist potential vorticity in frictionless and moist adiabatic flow. Geophys Res Lett, 2004, 31: L12113. DOI:10.1029/2003GL019152 |

| [9] | 周玉淑, 曹洁, 王东海. 非均匀饱和广义湿位涡在暴雨分析与预测中的应用. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 754–759. DOI:10.11898/1001-7313.200706115 |

| [10] | 段廷扬, 邓国, 王东海. 广义湿位涡与暴雨落区预报的诊断分析. 大气科学, 2007, 31, (6): 1301–1307. |

| [11] | 高守亭, 周玉淑, 雷霆, 等. 北京城市夏季高温高湿天气过程分析及动力识别. 地球科学, 2005, 35, (增刊Ⅰ): 107–114. |

| [12] | 寿绍文, 励申申, 寿亦萱, 等. 中尺度大气动力学. 北京: 高等教育出版社, 2009: 249–251. |

| [13] | 张腾飞, 普贵明, 李燕. 一次低涡切变影响云南大雨过程分析. 气象科技, 2004, 32, (增刊): 8–14. |

| [14] | 鲁亚斌, 郭荣芬, 张腾飞, 等. 一次滇中暴雨中尺度对流系统特征分析. 气象科学, 2005, 25, (4): 376–384. |

| [15] | 鲁亚斌, 张腾飞, 徐八林, 等. 一次孟加拉湾风暴和冷空气影响下滇西大暴雨中尺度分析. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 201–206. DOI:10.11898/1001-7313.20060211 |

| [16] | 张腾飞, 尹丽云, 张杰, 等. 云南两次中尺度对流雷暴系统演变和地闪特征. 应用气象学报, 2013, 24, (2): 207–218. DOI:10.11898/1001-7313.20130209 |

| [17] | 孙淑清, 周玉淑. 近年来我国暴雨中尺度动力分析研究进展. 大气科学, 2007, 31, (6): 1171–1188. |

| [18] | 寿绍文. 位涡理论及其应用. 气象, 2010, 36, (3): 9–18. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.03.002 |

| [19] | 高守亭, 雷霆, 周玉淑, 等. 强暴雨系统中湿位涡异常的诊断分析. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 662–670. |

| [20] | 李国平, 刘行军. 西南低涡暴雨的湿位涡诊断分析. 应用气象学报, 1994, 5, (3): 354–360. |

| [21] | 安洁, 张立凤. 暴雨过程中湿位涡的中尺度时空特征. 气象科学, 2004, 24, (1): 72–80. |

2013, 24 (6): 741-752

2013, 24 (6): 741-752