气候监测诊断是了解气候系统变化及其成因的重要手段。世界气象组织1979年公布的《世界气候计划,1980—1983年计划提要与基础》中将气候监测列为“气候资料计划”的重要组成部分。随着人们对气候概念理解的深入,提出了气候系统的概念,气候系统监测的内容也不断得以丰富和发展。气候系统观测数据信息收集是一切气候业务和研究的基础,及时给出对气候系统各分量、各要素的异常程度判断,对于及时了解气候系统状况并在技术层面上提供有用的异常信号、或在服务上作出及时响应具有十分重要的意义。深入分析气候异常的成因,有利于加深对气候异常形成机制或机理的认识,从而增强对同类气候异常事件的预测能力,为气候预测、灾害评估和预评估等工作提供强有力的资料信息和技术支持。

20世纪70年代中期后,气候监测诊断工作日益受到气象工作者的重视。1979年世界气象组织将气候监测列为《世界气候计划,1980—1983年计划提要与基础》的重要组成部分。20世纪80年代开始,欧美的一些主要天气和气候刊物每期都刊登对最近一、两个季节的大范围气候和大气环流特点的诊断分析。1990年我国气候业务部门建立了月尺度的气候监测业务系统,标志着气候监测诊断业务的开始。监测诊断工作最初由当时的国家气象中心负责,1995年转由新成立的国家气候中心承担。目前国家气候中心的气候监测诊断内容包括对温度、降水等气候要素、大气环流、海洋、海冰、积雪等异常的监测和诊断分析,监测的时间尺度也由最初的月尺度逐步拓展到日尺度,兼有季、年或不定期产品,在气候业务工作中发挥了重要作用。本文将就我国气候监测诊断技术的发展历程、业务技术现状和近年来在业务中发展和应用的一些新技术和新理论进行概述。

1 我国气候监测诊断业务发展历程“气候监测”一词是由美国库茨巴赫等人于20世纪70年代首先提出的[1],“气候诊断”一词是20世纪70年代中期出现的[2]。现代“气候监测”和“气候诊断”的概念与早期的“气候观测”和“气候分析”有差别。现代气候监测不仅包括常规地面和探空观测, 还包括飞机、雷达、卫星和遥感等手段的探测, 构建了气候系统监测网。现代气候诊断应用气候系统监测资料,用数理统计工具和适当的热力学和动力学方程对研究对象进行分析和计算,了解各种物理和动力过程的相对作用,在分析基础上进行科学的综合和推断,得到天气气候异常现象的形成原因。气候监测诊断是现代气候业务的重要基础工作之一,气候监测是气候诊断的基础,气候诊断是气候监测的延伸和发展。

中国气象局于20世纪60年代初开始,每年3—4月召开全国汛期气候预测讨论会,即短期气候诊断分析会。然而,气候监测诊断业务的发展开始于80年代后期,概括起来,可分为3个阶段。首先是起步阶段,在国家气候委员会的支持下,20世纪80年代末国家气象中心资料室开展了气候监测诊断业务系统建设工作,于1990年建立了月尺度气候监测业务系统,并于1990年10月正式刊出《月气候监测公报》(纸质版),标志着气候监测诊断业务的开始。第2阶段是稳步发展和向网上业务产品转化阶段。1995年国家气候中心成立,由气候诊断室专门负责气候监测诊断业务的维持和发展,于1996年增加发布《年气候监测公报》和《ENSO监测简报》(纸质版);此后,注重研发网上业务产品,于2003年发布了《气候系统监测公报》(其内容由《月气候监测公报》和《年气候监测公报》合并而成,内容随季节变化) 和《东亚季风监测简报》。第3阶段是快速发展阶段。随着业务需求的增多以及与国际交流要求的不断提升,气候监测诊断业务在内容上向气候系统各领域不断拓展,在时间尺度上逐步涵盖了日、候、旬、月、季和年等多种尺度;特别是在多次改革后又成立了气候监测室专门负责此项业务,使得业务能力和产品得到了迅速增强和发展。目前,国家气候中心的气候监测诊断业务网上产品分为基本要素与极端事件、大气环流与季风、海洋状况、陆面冰雪、气候异常诊断以及多种定期或不定期公报与快报6类,内容十分丰富。

2 我国气候监测诊断业务现状我国自1990年建立气候监测诊断业务以来,气候监测诊断技术和业务内容不断扩展。下面主要介绍国家气候中心在监测诊断方面的现状和新进展。

2.1 气候要素和极端事件监测为适应现代气候业务需求,提高气候监测诊断业务能力,除常规的气温、降水等气候要素的监测,国家气候中心正在逐步制定和完善中国雨季监测诊断业务规范。初步建立了华南汛期、梅雨、华北雨季、西南雨季、华西秋雨监测指标体系,定义了包括雨季开始时间、结束时间、持续时间、降水量、降水强度等监测指标。此外,在原有的15站冷空气过程监测指标的基础上,2010年发展了冷空气过程客观识别的新技术和新指标。新指标以日最低气温为基础资料,采用了更加密集的观测站点,尤其包含了我国西部地区的观测站点,可以更加全面、客观地监测影响我国的冷空气过程。

国家气候中心于2005年逐步开展了以全球极端气温和极端降水为主的实时极端事件滚动监测业务。对极端事件的定义采用百分位值的方法 (取历史序列中5%的最大值或最小值) 来确定极端值的阈值。具体监测对象包括全球极端高温、全球极端低温、全球极端降水,时间尺度包括逐日滚动监测和连续10 d, 20 d, 30 d, 90 d滚动监测。现有的极端事件指数和指标主要针对单一台站问题,随着近几年区域性极端事件受到各界关注,2010年国家气候中心发展了一种区域性极端事件客观识别方法[3],并于2011年业务化应用。

2.2 大气环流和季风系统监测2010年以前,大气环流监测内容主要包括500 hPa高度场、对流层高层及低层的风场、流函数、势函数等物理量的平均值和距平场以及欧亚和亚洲地区经向和纬向环流、北半球和西北太平洋副热带高压面积、强度、脊线位置、北界位置和西伸脊点、极涡面积以及印缅槽指数等物理量。随着各种观测资料的日益丰富和气候科学研究的不断深入,2010年起国家气候中心结合国际科学发展前沿和国内业务服务需求,相继研制了平流层过程 (包括平流层爆发性增温,平流层高度场、温度场、纬向风场、上传波动热通量等)、东北冷涡、中国不同区域环流要素、沃克 (Walker) 环流、哈德莱 (Hadley) 环流、假相当位温、速度势和辐散风等物理量的监测诊断技术,同时开发了任意时段、任意区域、任意层次的位势高度场、风场、水汽输送场及其距平场的诊断技术和产品。目前,国家气候中心的气候监测诊断业务中有上百种环流特征量监测指数。

我国处于东亚季风区内,天气气候受季风变化影响显著,因此季风一直是中国气象工作者关注的重点。国家气候中心自2003年开始东亚夏季风的实时监测诊断业务,2006年2月南非开普敦举行的世界气象组织大气科学委员会第14次会议上 (CAS-14),世界气象组织正式批准中国气象局国家气候中心设立东亚季风活动中心 (EAMAC/WMO)。2012年建立东亚季风活动中心的亚洲季风监测业务系统,并发展为以东亚季风为核心的亚澳季风系统的监测业务。开展了对季风区环流系统 (包括季风区高层与低层风场、垂直风场、水汽输送场等内容) 的逐日监测,建立对季风区向外长波辐射 (OLR)、温度梯度、大气静力稳定度、经圈环流等特征量的监测系统,增加对孟加拉湾和印度克拉拉邦两个季风推进关键区的监测,同时对季风特征量 (假相当位温、低层经向风、降水等) 推进、撤退位置时空分布进行监测,追踪东亚季风的推进和演变。

东亚季风具有宽广的空间尺度和复杂的时间变化,影响热带、亚热带和中纬度地区,用一个或几个简单的指数来定量描述复杂的大尺度季风特征是个难题,因此在气候监测诊断业务中用一系列东亚季风指数来监测东亚季风环流的变化。东亚夏季风监测业务主要采用东—西热力差异指数[4]、南—北热力差异指数[5]、风切变指数[6]、西南季风指数[7]和南海季风指数[8]。南海季风监测主要包括对南海季风爆发时间、强度以及一些环流场 (风场、水汽场、对流、副热带高压) 的监测,监测的时间尺度为日、候及年。东亚冬季风监测业务主要采用东亚—太平洋海陆气压差强度指数和西伯利亚高压强度指数。经过近10年的发展,国家气候中心对东亚季风系统的监测技术手段更加成熟,监测内容亦有所扩展,建立了大气-海洋-陆面的季风监测系统,形成了丰富的监测诊断产品。

2.3 海洋监测厄尔尼诺和南方涛动 (ENSO) 是热带太平洋海洋和大气系统最显著的年际变化现象。ENSO监测诊断业务主要是对热带和热带外区域海洋和大气等物理系统进行监测和诊断分析。国家气候中心在ENSO监测的海洋部分包括全球海表温度监测、各Nio区海温指数监测[9]、西太平洋和印度洋暖池强度指数监测、次表层海温监测、海表高度和海洋上层热容量监测等。考虑到低层纬向风异常对ENSO事件发展的重要作用以及热带海气相互作用在ENSO循环中的重要作用,ENSO监测的大气部分包括200 hPa和850 hPa纬向风及其距平监测、200 hPa和850 hPa速度势和流函数监测、200 hPa和850 hPa纬向风指数监测、卫星观测的向外长波辐射监测、对流指数监测[10]、海平面气压监测及南方涛动指数 (SOI) 监测等。近两年,又陆续开展了多方面的ENSO监测诊断业务,尤其是热带大气对ENSO事件的响应特征监测,其中包括热带Walker环流监测、低层850 hPa距平风场监测、东亚局地Hadley环流监测;还开展了针对中部型厄尔尼诺事件的实时监测,以及两类不同分布型厄尔尼诺对全球海温、表面气温、降水和大气环流的影响特征对比的诊断分析业务。

印度洋位于亚洲地区夏季季风气流上游,是亚洲夏季季风各种能量及水汽的重要源地之一。热带印度洋海温异常最主要的模态就是全区一致型的海温变化,而热带印度洋秋季海温异常的最主要模态是热带西印度洋和东南印度洋“跷跷板”反相变化的偶极型海温模态。在副热带南印度洋,海温异常也表现出西南印度洋和东南印度洋海温反相变化的偶极型模态。印度洋不同的海温异常分布型对其周边气候的影响明显不同[11]。为此,国家气候中心开展了针对印度洋这3种主要海温模态的实时监测。

北大西洋涛动 (NAO) 是北半球热带外大气环流低频变率的主要模态,它反映的是北大西洋上空大气质量在经圈方向上的“跷跷板”型调整。NAO正位相期间,位于大洋北部以冰岛为中心的低压和位于副热带地区以亚速尔为中心的高压均异常偏强。热带外年际尺度的海气相互作用主要表现为大气对海洋的强迫,在北大西洋区域伴随着NAO正位相的出现由南到北呈现为“-+-”的三极子型表层海温异常。这种三极子型的海温异常能够对大气环流产生重要的反馈作用,特别是春-夏季北大西洋三极子海温异常对东亚夏季风的年际变化存在显著影响[12]。因此,国家气候中心最近也开展了对北大西洋海温三极子指数的实时监测。

2.4 海冰和积雪监测海冰和积雪是气候系统的重要组成部分,也是我国汛期降水的重要影响因子。准确监测北半球、欧亚及青藏高原等地区积雪和南北极海冰状况,对于提高我国短期气候预测水平具有重要意义。国家气候中心自2006年起基于NOAA最优插值海表温度 (OISST) 中的海冰密集度资料,开展逐月南、北极海冰密集度及距平监测;2012年起基于交互式多传感器雪冰制图系统 (IMS) 海冰覆盖数据,开展多时间尺度的南、北极海冰日数及距平百分率以及北冰洋、白令海、巴伦支海等多区域海冰密集度和积雪范围的实时监测业务。

国家气候中心自20世纪90年代中期开始青藏高原积雪监测诊断业务,2004年建立了积雪监测诊断业务系统[13],2010年增加了微波反演的中国积雪深度监测,2011年增加了基于台站观测积雪和降雪深度的实时监测,2012年增加了基于可见光和红外遥感等多来源卫星资料的积雪覆盖监测业务。除月尺度外,监测诊断业务系统还设计了日、候、旬、月、季、年等不同时间尺度的积雪监测, 内容包括北半球、欧亚和我国多个区域 (如青藏高原、新疆、东北) 积雪日数、积雪面积和积雪深度等要素监测,在气候预测中得到了较好应用。例如,基于美国国家雪冰中心 (NSIDC) 提供的SMMR和SSM/I逐日微波亮温数据,利用适用于中国积雪深度的反演算法,开发了青藏高原积雪深度监测产品,包括积雪深度、距平和距平百分率空间分布以及月平均积雪深度指数,该指数与长江中下游和江淮流域夏季降水具有很好的负相关关系。此外,国家卫星气象中心也利用卫星反演的积雪资料制作和提供我国主要积雪区域积雪覆盖度空间分布和距平百分率变化曲线。

2.5 陆面监测陆面作为气候系统中一类重要的下垫面,通过感热、潜热、蒸发、反射等方式与大气进行动量、热量、水汽等物理量交换,进而影响气候和气候系统的变化。土壤温度、湿度和植被状况作为表征陆面热力、水分和覆盖状况的重要参量,是陆面影响大气的重要因子,它们通过影响地表能量、水分收支和反照率进而影响气候变化。与此同时,气候变化也通过陆-气相互作用对土壤温度、湿度和植被的变化产生重要的影响。

近年来,国家气候中心正逐步开展陆面要素监测业务,研发基于台站观测资料的土壤温度和湿度的监测技术,实时开展月和年尺度的我国地温 (0 cm和20 cm) 实况和异常变化分布以及逐旬全国20 cm土壤相对湿度分布监测。此外,国家卫星气象中心利用国内外卫星遥感资料,开展了针对地表温度、植被指数和地表反照率等陆面要素实况监测和数据下载业务。

3 关键异常信号及其气候影响机理在全球变暖背景下,极端天气气候事件频繁发生,对重大天气气候事件的成因分析已经成为气候业务服务的重要内容之一。了解和掌握气候系统关键异常信号及其气候影响机理,分析气候异常的成因,对正在发生或刚发生过的气候异常事件及时进行诊断分析,有利于加深对气候异常形成机制或机理的认识,同时为气候预测提供参考。近年来,我国在关键异常信号及其气候影响机理的科研和业务应用方面取得了丰硕的成果。

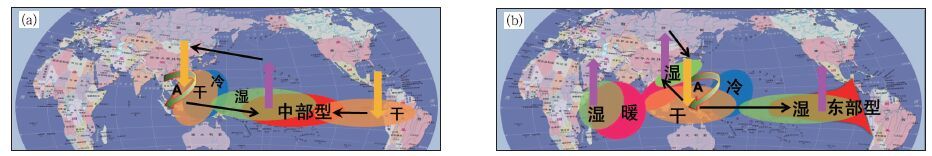

3.1 海温异常的气候影响作为年际气候变化中的最强信号,ENSO不仅是造成全球气候异常的一个重要原因,也是导致亚洲季风异常和我国旱涝发生的关键因素。中国位于东亚季风区,东亚夏季风和冬季风异常直接导致中国气候异常,ENSO正是通过大气环流以遥相关的形式影响东亚季风系统的每个成员,并由此间接影响中国气候异常[14]。Zhang等[15]发现厄尔尼诺对东亚季风环流的影响在厄尔尼诺成熟位相最显著。当成熟位相出现在北半球夏季,东亚夏季风加强。相反,当成熟位相出现在北半球冬季,东亚冬季风减弱。ENSO事件的不同阶段对中国夏季降水有不同的影响[16]。厄尔尼诺发展期的夏季,西太平洋副热带高压偏弱,影响我国的西南气流偏弱,东亚夏季风偏弱,我国夏季主要季风雨带偏南,江淮地区和南方沿海地区多雨,而长江中游和华北降水偏少,经常出现干旱灾害。厄尔尼诺衰减年的夏季,西太平洋副热带高压偏强,影响我国的西南气流也强,东亚夏季风偏强,从而导致长江流域和江南北部降水偏多,特别是洞庭湖和鄱阳湖流域经常出现洪涝灾害,而江淮流域降水偏少,往往出现干旱。拉尼娜对东亚夏季风和我国夏季雨带的影响与厄尔尼诺大致相反,但拉尼娜的影响没有厄尔尼诺的影响显著。拉尼娜发展阶段的夏季对应着强的东亚夏季风,我国夏季华北和江南往往多雨;而拉尼娜衰减期的夏季则对应弱的东亚夏季风,我国夏季江淮多雨,华北、东北以及江南地区少雨[17]。此外,不同分布型的厄尔尼诺对东亚气候的影响不同[18]。中部型厄尔尼诺发生时,赤道东太平洋降水明显偏少,赤道中太平洋降水偏多,在东亚东南部,尤其是我国南海—西北太平洋降水偏少,从而形成“-+-”的降水异常型;东部型厄尔尼诺发生时,赤道太平洋中东部的降水都明显偏多,热带印度洋东部至西太平洋降水偏少,我国南方降水偏多,从东亚东部至赤道太平洋形成了“+-+”的降水异常分布型 (图 1)。

|

|

| 图 1. 不同分布型厄尔尼诺影响东亚气候异常的概念示意图 (a) 中部型, (b) 东部型 Fig 1. Impacts of centeral type (a) and eastern type (b) of El Nio on climate anomaly of East Asia | |

ENSO不仅对我国夏季降水产生影响,也对其他季节的降水有显著影响。Zhang等[19]指出,厄尔尼诺在成熟位相对我国降水有显著影响。在北半球冬季、春季和秋季,在厄尔尼诺成熟位相,我国南部出现正降水异常;在北半球夏季,厄尔尼诺成熟阶段,降水异常分布与其他季节不同,即降水负异常出现在我国南部和北部,长江下游和淮河流域为降水正异常。在北半球冬季、春季和秋季,厄尔尼诺影响我国南方降水的物理过程可以解释为东亚环流在厄尔尼诺成熟位相发生异常。在厄尔尼诺成熟位相,在海洋性大陆以北,对流层低层出现反气旋异常,使西太平洋副热带高压加强并向西移动,相应的强西南气流造成我国南方正降水异常。在北半球夏季,加强的西太平洋副热带高压控制我国东南地区,使这些地区降水偏少。

印度洋既是亚洲夏季风的上游区,也是亚澳季风系统活动的重要下垫面,对大气环流和亚-澳季风变异都具有十分重要的作用[20],热带印度洋偶极子对我国夏季降水也有显著影响。印度洋正偶极子发生的夏季,热带西印度洋偏暖、东南印度洋偏冷的海温异常分布型使得赤道印度洋盛行东风距平,从而Walker环流减弱,同时,菲律宾附近对流活动减弱,西太平洋副热带高压偏强、偏西、偏南,东亚夏季风偏强,我国南方地区大气异常上升运动,为整层水汽的异常辐合区,我国华南夏季降水偏多。而当偶极子负位相发生时,西太平洋副热带高压偏弱、偏东、偏北,东亚夏季风偏弱,华北处于异常辐合区,降水偏多,而南方降水偏少[21]。当冬季南印度洋偶极子 (SIOD) 年代际异常处于正位相时,夏季850 hPa风场距平场上,北方地区为一反气旋性异常控制,异常偏北气流延伸至我国南方地区,夏季多雨带位于华南及东南沿海地区[22]。

3.2 海冰异常的气候影响近年来,北极海冰呈现明显减少趋势,其对气候影响及其机理受到关注。研究表明,北极海冰减少会增强北极变暖, 并且通过其对大气的正反馈或负反馈进而影响遥远区域的气候变异,欧亚大陆严冬频发与秋、冬季北极海冰减少有着密切联系。

武炳义等[23]指出冬季西伯利亚高压强度指数与秋冬季北冰洋东部以及欧亚大陆边缘海域海冰呈显著负相关,北冰洋东部、格陵兰海—巴伦支海—喀拉海附近持续性的秋冬季海冰异常偏多及同期负海温异常 (特别是北大西洋北部) 导致冬季欧亚大陆北部和北大西洋北部出现负海平面气压异常, 致使冬季西伯利亚高压减弱并加强欧亚大陆中高纬度地区的西风。同时,秋冬季海冰偏多导致北极出现气温负异常, 从而加强了北极和欧亚大陆中高纬度之间的大气热力梯度, 增强了欧亚大陆北部的西风。加强的西风阻碍了冷空气从高纬度地区向南爆发, 从而导致欧亚大陆中高纬度和东亚气温正异常。秋冬季海冰异常偏少年, 情况则相反。冬季格陵兰以西的海冰异常和次年春季500 hPa高度场和850 hPa风场密切相关,从而进一步影响北夏季欧亚北半球环流和降水异常[24]。

Liu等[25]指出近年来北极海冰快速减少是造成冬季极端降雪和严寒频发的原因,即夏秋季北极海冰减少一方面引起冬季大气环流的变化,减弱了北半球中高纬度地区的西风急流,北半球中高纬度地区阻塞形势增多,有利于极地冷空气南下出现异常低温;同时使海洋传输给大气的水汽增多,北极变暖导致大气含水量增加,导致近年来东亚、欧洲和北美等地冬季出现暴雪和严寒天气。黄菲等[26]则发现前一年夏季和秋季东西伯利亚海—波弗特海海冰异常减少 (增加) 分别对应着东亚冬季气温变化的高纬度模态 (低纬度模态),环流场分别表现为西伯利亚高压和阿留申低压北 (南) 移,对流层中层东亚大槽西 (东) 移,高层西风急流向西北 (东南) 方向移动, 而冬季东亚气温变化的高纬度模态 (低纬度模态) 又对后期春季北极东半球的海冰异常增加 (减少) 具有一定的预报意义。

3.3 积雪异常的气候影响积雪以高反射率、高相变潜热和低热传导等属性控制着地表能量平衡,对气候系统变化产生影响。我国区域积雪主要出现在青藏高原、东北和内蒙古、新疆等区域,而青藏高原作为北半球中纬度海拔最高、积雪覆盖最大的地区,从动力和热力两方面同时影响着其周围甚至更大尺度的气候变化。青藏高原积雪与东亚夏季风的关系一直为短期气候预测实践所重视,主要结论可以理解为前期冬、春季青藏高原积雪偏多 (偏少),东亚夏季风爆发偏晚 (偏早),强度偏弱 (偏强),长江流域夏季降水偏多 (偏少),华北和华南则降水偏少 (偏多)[27]。

赵溱[28]最早发现冬季欧亚大陆雪盖和夏季风之间存在弱的负相关关系。积雪可以显著影响地表温度、土壤湿度以及地表辐射状况, 从而影响亚洲夏季风的建立和发展,积雪增加会导致亚洲夏季风减弱或者爆发推迟。但这种关系十分复杂, 不同区域的积雪以及雪盖或者积雪深度均对亚洲季风有不同影响, 而且积雪和季风之间的关系也存在年代际变化,积雪和亚洲季风的联系还受到ENSO以及北大西洋涛动等因素的影响。Yang等[29]指出欧亚大陆冬季雪盖与我国华南和华北地区的夏季降水存在非常显著的正相关关系, 而与我国西部、中部和东北部地区的夏季降水则是相对弱一些的负相关。陈兴芳等[30]则发现青藏高原雪盖和欧亚大陆雪盖与我国夏季降水之间的关系基本相反。欧亚大陆雪盖和我国长江流域降水为负相关关系, 而青藏高原雪盖和长江流域降水则为正相关关系。李栋梁等[31]指出冬、春季高原积雪与欧亚积雪对我国夏季降水的影响是相反的,冬季积雪反照率效应起主要作用, 春、夏季积雪水文效应起主要作用。

3.4 土壤温度和湿度异常的气候影响土壤温度和湿度作为表征土壤热力和水分状况的重要参量,是陆面过程中影响大气的两个重要因子,它们可通过影响地表能量、水分收支和地表覆盖度来影响气候变化。土壤温度、湿度与陆面过程及其和气候变化相互联系的物理机制归纳为土壤温度、湿度通过改变地表反照率、土壤热容量、地表蒸发和植被的生长状况使得地表能量和水分得以再分配,进而对气候和气候系统变化产生重要影响[32]。利用数值模式和实测资料对土壤温度、湿度与气候变化关系研究也表明,土壤温度和湿度异常对气候和气候变化均产生一定影响[33-35]。土壤是一个很好的滤波器,大气中的短周期波动能影响到土壤的浅层,长周期波动能影响到深层土壤。汤懋苍等发现我国冬季深层 (3.2 m) 土壤温度分布与次年汛期的降水形势有很好的对应关系[36]。

Zhang等[37]基于观测和再分析资料分析,发现春季 (4—5月) 土壤湿度通过改变表面热状况,对夏季 (6—8月) 东亚季风环流和中国东部降水有显著影响。从长江中下游到华北地区的春季土壤湿度与我国东部夏季降水显著相关。当春季长江中下游到华北地区的土壤偏湿,我国东北和长江中下游地区夏季降水将异常偏多,而长江以南地区降水异常偏少。对春季土壤湿度与夏季降水相关联的物理过程的进一步分析表明,长江中下游到华北地区的土壤湿度异常主要影响表面能量平衡。异常湿的土壤使表面蒸发增强,因此表面气温下降。春末气温下降使海-陆温差减小, 导致东亚季风减弱,西太平洋副热带高压加强、位置比常年偏南,因而加强了长江流域的降水。相反,异常偏弱的东亚夏季风使西太平洋副热带高压位于长江以南, 导致我国东部的南方地区降水异常偏少。

由此可见,土壤温度和湿度异常变化通过陆-气相互作用对气温和降水等气候要素变化产生重要影响,同时气候变化也通过陆-气相互作用对土壤温度和湿度产生反馈作用。因此,开展土壤温度和湿度的监测和诊断业务,分析土壤温度、湿度的演变特征及其在不同时间尺度上与气候变化的相互关系,一方面,对于深入了解陆-气相互作用机理及其对气候和气候变化的影响具有重要的意义,另一方面,可为气候监测、诊断和预测业务提供相应的陆面要素监测和诊断分析信息。

3.5 大气季节内振荡的气候影响大气季节内振荡 (intraseasonal oscillation,ISO) 已被视为重要的气候系统之一,因此成为20世纪80年代以来大气科学研究领域的重要问题之一。在热带地区,它又被称为热带大气ISO或MJO (Madden-Julian Oscillation)。MJO作为热带大气环流最主要的演变模态,不仅对热带地区而且对全球热带外许多地区的天气气候异常都有重要影响[38]。研究表明,夏季风爆发与ISO关系密切。热带大气ISO对南海夏季风的爆发和强东亚夏季风的建立起着重要作用。低频西风出现的时间比南海夏季风爆发时间约早2 d,菲律宾以东大气ISO的强烈发展及其向西扩展对南海地区大气季节内振荡活动有重要作用,进而激发夏季风爆发[39]。东亚夏季风的季节内振荡在东亚沿海呈波列的形式,并表现为随时间向北传播的季风涌,由几个ISO湿位相组成,当ISO湿位相传入或发展的时候夏季风爆发[40]。在东亚季风区,两种优势模态 (30~60 d和10~20 d) 可能在夏季风活动的调整中起到重要作用。东亚强季风涌年,准30~60 d振荡的影响显著,易造成长江下游多雨;东亚弱季风涌年,准30~60 d振荡减弱,10~20 d低频振荡为主要的振荡周期,易造成长江中游干旱。太平洋上经向ISO向西传播的偏强或偏弱,是东亚夏季风区降水偏多或偏少的必要条件[41]。

从2009年开始,国家气候中心已经开展了热带大气季节内振荡 (30~60 d) 的监测。2012年参考目前国际上普遍认可的Wheeler等[42]设计的多变量二维MJO指数,国家气候中心初步建立了逐日的MJO实时监测预测业务[42-43]。由于该指数较为直观且方便使用,在国内外的MJO监测、诊断和预测业务中得到广泛使用。MJO不同位相对我国冬季气温和降水有明显的调制作用,当MJO对流位于印度洋时,有利于欧亚中高纬度环流维持两脊一槽的分布,同时西太平洋副热带高压偏强、偏西,东亚东部地区维持一条显著的对流活跃带,从而导致我国东部大部地区降水概率明显增加[44]。

3.6 季风异常的气候影响我国地处东亚季风区,由于季风的年际变率和季节内变率均较大,经常导致干旱、洪涝、酷暑等各种灾害性天气气候事件,特别是夏季风来临的早晚、向北推进的快慢及其强度直接影响到我国汛期旱涝和主要季风雨带的时空分布[45]。

张庆云等[46]指出江淮流域的降水与热带季风槽、副热带梅雨锋的强度密切相关, 即热带季风槽偏弱 (弱季风), 梅雨锋偏强时, 江淮流域的降水偏多; 热带季风槽偏强 (强季风), 梅雨锋偏弱时, 江淮流域的降水偏少。刘芸芸等[47]分析表明,西北太平洋夏季风与我国长江流域夏季降水存在显著的负相关关系, 在西北太平洋夏季风强盛时, 副热带高压异常偏北, 其西侧的偏南气流异常偏弱, 使得我国长江流域形成低层异常环流及水汽输送的辐散区, 从而造成长江流域夏季降水偏少;而在西北太平洋夏季风减弱的年份, 西太平洋副热带高压异常偏南、偏西, 在长江流域以南地区形成异常偏强的偏南风水汽输送, 使得长江流域成为南、北距平风的汇合区, 其上空对流活动异常活跃, 有利于长江流域降水偏多。

亚洲季风的爆发及其季节进程对于短期气候预测具有很好的先兆与指示意义,是亚洲地区气候季节突变中的一个重大转折点[48]。吴尚森等[49]分析了南海夏季风强度与我国汛期降水的关系,结果表明,南海夏季风强 (弱) 年,我国夏季雨带型呈Ⅰ(Ⅲ) 类分布,长江中下游地区夏季 (6~7月) 少雨干旱 (多雨洪涝)。南海夏季风强度指数与夏季长江中下游地区降水和淮河地区降水呈显著负相关关系,与江南地区降水和华南后汛期降水呈显著正相关关系。我国夏季出现的严重洪涝与南海夏季风的强度异常有关。南海夏季风活动强弱造成北半球东亚500 hPa位势高度场的经向波列型遥相关是影响我国夏季降水的一个重要机制。

3.7 东北冷涡的气候影响东北冷涡是东亚大气环流的重要组成部分,也是影响我国东北地区天气气候的重要天气系统。东北冷涡本质是中高纬度行星波发展过程中形成的切断低压,在天气图上表现为对流层中、高层上具有冷心或冷槽结构的闭合低压中心。东北冷涡活动主要发生在夏季,生命周期为5~7 d,其发生和发展受东亚大气的准双周振荡影响,东北地区周期性循环出现的低频气旋与东北冷涡的形成和发展有密切联系。同时,大气瞬变扰动对冷涡的形成也有重要影响,当E-P通量的水平方向辐合时,平均西风减弱,经向环流加强,斜压能量释放,涡动位能向涡动动能转换,冷涡发展[50]。绝热加热或摩擦过程是造成东北冷涡消亡的主要原因。

国家气候中心参考前人的研究结果[51-52],建立了对东北冷涡的监测,东北冷涡定义为在35°~60°N,110°~145°E范围内,500 hPa等压面上出现低压系统 (至少能分析出1条闭合等值线),并有冷中心或明显冷槽配合低压环流系统。分析表明,东北冷涡发生频次与东北地区夏季前期降水有显著相关关系,当对流层低层有加热时,高层冷涡控制下的大气形成很强的对流不稳定,是东北地区夏季暴雨和冰雹等灾害性天气发生的主要原因。此外,东北冷涡活动对江淮流域梅雨期降水也有显著影响。东北冷涡的频繁活动导致北方冷空气南下,与西北太平洋副热带高压外围的西南暖湿气流在江淮地区交汇,有利于梅雨锋的发展和不稳定能量的积累。同时,东北冷涡与西伸北抬的西太平洋副热带高压共同作用,增大我国江淮地区高层气压梯度,并通过动量下传影响低层风场,有利于低空急流的发展。

3.8 北极涛动的气候影响Gong等[53]最早研究了冬季北极涛动 (AO) 与东亚冬季风的联系,发现两者呈显著的负相关关系,并指出前者对后者的影响与西伯利亚高压有关。之后,在年际和年代际时间尺度上冬季AO对东亚冬季风和地表气温的影响作用受到了越来越多的关注[54-57]。冬季AO对我国同期地表气温的显著影响主要局限于35°N以北地区,特别是东北和西北北部,这种影响在年际和年代际时间尺度上均非常显著。其中,当处于AO正 (负) 位相时,我国北方近地表气温显著偏高 (低)。此外,在年代际时间尺度上,冬季AO与东亚冬季风存在显著负相关。

AO对我国冬季降水也有重要影响。龚道溢等[54]最早发现当冬季AO指数偏强时我国大部分地区降水偏多,除了西北部分地区降水偏少外,其中具有显著相关的区域主要位于我国大陆中部和华南。Li等[55]系统考察了我国冬季降水与ENSO和其他大气低频变率主要模态的关系,其结果显示除了东北,我国其他地区的降水和AO之间存在非常显著的正相关关系。杨辉等[56]通过合成分析发现,对应于AO正位相,我国除内蒙古和新疆外都是降水正距平,最大距平出现在华南沿海;对应于AO负位相,江淮、江南和华南为大片正距平,最大距平出现在江南,内蒙古和新疆也是降水正距平,而西南、华北和东北为负距平。

AO对东亚寒潮的爆发频次、强度、路径和类型等可能都有重要影响。魏凤英[57]指出,中国全国性寒潮爆发频次的气候趋势与AO位相变化有一定联系,在AO负位相的气候背景下极易诱发我国中东部寒潮灾害的发生。钱维宏等[58]认为,近几十年中国中高纬度寒潮事件的减少与AO指数上升所导致的西风带上天气尺度斜压波动 (气旋) 的减弱和减少密切相关。

3.9 平流层异常的气候影响AO的强异常信号最先在平流层高层出现, 然后逐步向下传播, 异常信号从平流层高层30 km高度向下传播到近地面层需要15~20 d。强AO异常信号自平流层下传到对流层后,能够引起对流层大气环流的改变,进而影响对流层天气气候系统。由于平流层异常信号超前于对流层,并且由于平流层大气的时间尺度更长而具有更强的“记忆性”,因此,一些学者认为平流层异常可以作为预报对流层天气气候异常的前兆信号,同时,对平流层信号的研究也有助于提高对流层气候趋势预测的水平[59]。

2008年1月, 我国南方地区出现了历史罕见的大范围冰冻雨雪天气过程。研究表明,2007/2008年冬季平流层极涡持续偏强,该异常强信号逐步向低层传播,使得对流层低层出现大气环流异常,最终导致大范围冰冻雨雪天气过程的出现[60]。也有研究发现,2009年12月北半球出现的极端低温事件与平流层一次中等强度的弱极涡活动[61]以及平流层异常信号下传引起的行星波活动[62]有关。

4 小结经过二十多年的发展,我国气候监测诊断业务在理论、方法和业务系统建设等方面都取得了长足的发展。目前已建立了一套多时间、多空间尺度的气候系统监测诊断业务系统,包括季风监测诊断、极端事件监测诊断、海温监测诊断、海冰和积雪监测诊断、陆面过程监测诊断以及平流层过程监测等,并且在业务应用中不断发展和完善。同时,加强了对大气、海洋、陆面、冰雪等关键因子及其对我国气候异常的影响机理的研究,提出一些新理论、新技术和新方法,并不断在业务中应用。这些工作一方面极大提高了我国气候监测诊断的科学水平和业务能力,另一方面也为我国短期气候预测提供了不可缺少的理论依据和技术支撑。

20世纪80年代以来,国际气候业务发展十分迅猛。美国高度重视多源观测资料在气候监测诊断中的综合应用,基于多源资料融合的高质量气候数据集为气候业务发展提供坚实的基础,对气候系统的监测更加精细、准确,同时研发了功能完备的气候诊断软件,通过互联网可以方便地获得气候诊断结果,业务监测诊断产品制作的自动化、标准化程度高,国际影响大。日本高度重视气候变化监测标准化和规范化,与美国、加拿大、德国、瑞士等国联合成立了4个全球观测质量保证-科学活动中心 (QA/SAC),若干个世界标定中心 (WCC)。欧洲国家致力于将气象观测系统转变成为综合观测系统,2002年推出欧洲气象综合观测系统 (EUCOS),2005年制定了欧盟国家区域气候观测系统执行计划。欧洲的气象观测资料质量在全球是一流的,其长达300年以上的观测资料序列被当作直接用于评估气候变化的重要依据。与欧、美等发达国家相比,我国气候系统监测诊断业务能力和水平相对于国际先进水平仍存在较大差距。例如,我国正在逐步实现从对气候要素异常的单要素监测向对气候异常过程的多要素综合监测的发展,但仍有许多不完善的地方;缺乏自己的多源数据融合格点资料或再分析资料;尚未完全实现气候监测与诊断的自动化和标准化;缺乏具有国际影响和权威性的监测诊断技术和产品。

我国自20世纪50年代起, 与国际同步实施了世界天气监测 (WWW) 计划, 逐步建立了WWW网[63]。WWW是以短期天气预报所需要的温、压、湿、风、云、辐射观测为基础。为了提高海洋的监测能力,从1998年起,国际上开始筹建ARGO (Array for Real-time Geostrophic Oceanography) 全球实时海洋观测网。我国于2001年10月经国务院批准加入国际ARGO计划[64-65]。国际ARGO计划的实施,提供了前所未有的全球深海大洋0~2000 m水深范围内的海水温度和盐度观测资料。因此,利用ARGO观测资料及其同化产品是开展气候监测的一项重要内容。此外,2002年我国召开了中国气候大会, 会上通过了中国气候观测系统计划。该计划与国际上针对气候系统问题所提出的全球气候观测计划接轨, 未来的观测项目将更加广泛, 其中包含生态、冻土、陆面、冰雪特征、大气与陆面、水文、生态、海洋界面通量、大气成分及其化学物质等。中国气候观测系统的建立是完善气候监测的重要方向。气候系统的观测信息将有益于监测和检测气候系统及其变化, 记录自然气候变异和极端气候事件。

综上所述,未来我国的气候监测诊断发展主要包括4个方面:① 加强多源格点资料的开发能力建设,推进卫星遥感资料等非常规观测资料、数值同化技术在气候监测中的应用;② 加强对影响我国气候的关键物理过程和气候灾害全方位、多要素、多指标综合监测诊断,重点针对亚洲百年资料集、亚洲季风年代际变化信号、青藏高原和中高纬度气候变化敏感区、中国不同区域雨季进程、重大天气气候事件归因等;③ 重视生态环境、大气化学和气候变化影响因子的监测,进一步加强大气成分本底观测数据应用和效益;④ 加快推进气候业务系统监测诊断平台建设,不断提高气候监测诊断工作效率。

| [1] | WMO.Outline Plan and Basis for the World Climate Programme 1980-1983.WMO No.540, 1980. |

| [2] | 王绍武. 气候诊断与预测研究进展:1991—2000. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [3] | Ren F, Cui D, Gong Z, et al. An objective identification technique for regional extreme events. J Climate, 2012, 25: 7015–7027. DOI:10.1175/JCLI-D-11-00489.1 |

| [4] | Shi N, Zhu Q G. An abrupt change in the intensity of the East Asian summer monsoon index and its relationship with temperature and precipitation over East China. Int J Climatol, 1996, 16: 757–764. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [5] | 祝从文, 何金海, 吴国雄. 东亚季风指数及其与大尺度热力环流年际变化关系. 气象学报, 2000, 58, (4): 391–402. DOI:10.11676/qxxb2000.042 |

| [6] | 张庆云, 陶诗言, 陈烈庭. 东亚夏季风指数的年际变化与东亚大气环流. 气象学报, 2003, 61, (4): 559–568. |

| [7] | Li J P, Zeng Q C. A unified monsoon index. Geophys Res Lett, 2002, 29: 1274. |

| [8] | Wu S S, Liang J Y. An index of South China Sea summer monsoon intensity and its characters. Chin J Trop Meteor, 2001, 17: 337–344. |

| [9] | 李晓燕, 翟盘茂. ENSO事件指数与指标研究. 气象学报, 2000, 58, (1): 102–109. DOI:10.11676/qxxb2000.010 |

| [10] | 郭艳君, 翟盘茂. OLR资料在ENSO监测中的应用. 热带气象学报, 2003, 19, (1): 101–106. |

| [11] | 贾小龙, 李崇银. 南印度洋海温偶极子型振荡及其气候影响. 地球物理学报, 2005, 48, (6): 1238–1249. |

| [12] | 左金清, 李维京, 任宏利, 等. 春季北大西洋涛动与东亚夏季风年际关系的转变及其可能成因分析. 地球物理学报, 2012, 55, (2): 384–395. |

| [13] | 郭艳君, 李威, 陈乾金. 北半球积雪监测诊断业务系统. 气象, 2004, 30, (11): 24–27. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2004.11.005 |

| [14] | 任福民, 袁媛, 孙丞虎, 等. 近30年ENSO研究进展回顾. 气象科技进展, 2012, 2, (3): 17–24. |

| [15] | Zhang R, Sumi A, Kimoto M. Impact of El Nino on the East Asian monsoon:A diagnostic study of the 86/87 and 91/92 events. J Meteor Soc Japan, 1996, 74: 49–62. DOI:10.2151/jmsj1965.74.1_49 |

| [16] | 金祖辉, 陶诗言. ENSO循环与中国东部地区夏季和冬季降水关系的研究. 大气科学, 1999, 23, (6): 663–672. |

| [17] | 陈文. El Nino和La Nina事件对东亚冬、夏季风循环的影响. 大气科学, 2002, 26, (5): 595–610. |

| [18] | Yuan Y, Yang S. Impacts of different types of El Nio on the East Asian climate:Focus on ENSO cycles. J Climate, 2012, 25: 7702–7722. DOI:10.1175/JCLI-D-11-00576 |

| [19] | Zhang R, Sumi A, Kimoto M. A diagnostic study of the impact of El Nino on the precipition in China. Adv Atm Sci, 1999, 16, (2): 229–241. DOI:10.1007/BF02973084 |

| [20] | 晏红明, 袁媛. 印度洋海温异常的特征及其影响. 北京: 气象出版社, 2012. |

| [21] | 肖子牛, 晏红明, 李崇银. 印度洋地区异常海温的偶极振荡与中国降水及温度的关系. 热带气象学报, 2002, 18, (4): 335–344. |

| [22] | 袁杰, 魏凤英, 巩远发, 等. 关键区海温年代际异常对我国东部夏季降水影响. 应用气象学报, 2013, 24, (3): 268–277. DOI:10.11898/1001-7313.20130302 |

| [23] | 武炳义, 苏京志, 张人禾. 秋-冬季节北极海冰对冬季西伯利亚高压的影响. 科学通报, 2011, 56, (27): 2335–2343. |

| [24] | Wu Bingyi, Zhang Renhe, Rosanne D'Arrigo, et al.The relationship between winter sea ice and summer atmospheric circulation over Eurasia.J Climate, 2013, doi:http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00524.1. |

| [25] | Liu Jiping, Judith A C, Wang Huijun, et al. Impact of Declining Arctic Sea Ice on Winter Snowfall. Proc Natl Acad Sci, 2012. DOI:10.1073/PNAS.1114910109 |

| [26] | 黄菲, 高聪晖. 东亚冬季气温的年际变化特征及其与海温和海冰异常的关系. 中国海洋大学学报:自然科学版, 2012, 42, (9): 7–14. |

| [27] | 李维京. 现代气候业务. 北京: 气象出版社, 2012. |

| [28] | 赵溱. 欧亚大陆雪盖与东亚夏季风. 气象, 1984, 10, (7): 27–29. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1984.07.006 |

| [29] | Yang Song, Xu Lizhang. Linkage between Eurasian winter snow cover and regional Chinese summer rainfall. Int J Climate, 1994, 14: 739–750. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [30] | 陈兴芳, 宋文玲. 欧亚和青藏高原冬春积雪与我国夏季降水关系的分析和预测应用. 高原气象, 2000, 19, (2): 215–223. |

| [31] | 李栋梁, 王春学. 积雪分布及其对中国气候影响的研究进展. 大气科学学报, 2011, 34, (5): 627–636. |

| [32] | 王晓婷, 郭维栋, 钟中, 等. 中国东部土壤温度、湿度变化的长期趋势及其与气候背景的联系. 地球科学进展, 2009, 24, (2): 181–191. |

| [33] | 孙丞虎, 李维京, 张祖强, 等. 淮河流域土壤湿度异常的时空分布特征及其与气候异常关系的初步研究. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 129–138. DOI:10.11898/1001-7313.20050217 |

| [34] | 王万秋. 土壤温湿异常对短期气候影响的数值模拟试验. 大气科学, 1991, 15, (5): 115–123. |

| [35] | 丁莉, 李清泉, 刘芸芸. 热带大气ISO在几种再分析资料中的对比分析. 应用气象学报, 2013, 24, (3): 314–322. DOI:10.11898/1001-7313.20130307 |

| [36] | 汤懋苍, 张建. 季平均3.2 m地温距平场在汛期预报中的应用. 高原气象, 1994, 13, (2): 178–187. |

| [37] | Zhang R, Zuo Z. Impact of spring soil moisture on surface energy balance and summer monsoon circulation over East Asia and precipitation in East China. J Clim, 2011, 24: 3309–3322. DOI:10.1175/2011JCLI4084.1 |

| [38] | 李崇银. 大气季节内振荡研究的新进展. 自然科学进展, 2004, 14, (7): 734–741. |

| [39] | 琚建华, 钱诚, 曹杰. 东亚夏季风的季节内振荡研究. 大气科学, 2005, 29, (2): 187–194. |

| [40] | Ding Yihui.Seasonal March of the East-Asia Summer Monsoon//Chang C P.East Asian Monsoon.Singapore:World Scientific Publishing, 2004:562. |

| [41] | Wheeler M C, Hendon H H. An all-season real-time multivariate MJO index:Development of an index for monitoring and prediction. Mon Wea Rev, 2004, 132: 1917–1932. DOI:10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2 |

| [42] | 贾小龙, 袁媛, 任福民, 等. 热带大气季节内振荡 (MJO) 实时监测预测业务. 气象, 2012, 38, (4): 425–431. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.04.006 |

| [43] | Jia X L, Chen L J, Ren F M, et al. Impacts of the MJO on winter rainfall and circulation in China. Adv Atmos Sci, 2011, 28, (3): 521–533. DOI:10.1007/s00376-010-9118-z |

| [44] | 王遵娅, 丁一汇. 夏季长江中下游旱涝年季节内振荡气候特征. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 710–715. DOI:10.11898/1001-7313.20080610 |

| [45] | Ding Y H. Summer monsoon rainfall in China. J Meteor Soc Japan, 1992, 70: 373–396. DOI:10.2151/jmsj1965.70.1B_373 |

| [46] | 张庆云, 陶诗言. 夏季东亚热带和副热带季风与中国东部汛期降水. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 18–23. |

| [47] | 刘芸芸, 丁一汇. 西北太平洋夏季风对中国长江流域夏季降水的影响. 大气科学, 2009, 33, (6): 1225–1237. |

| [48] | 柳艳菊, 丁一汇. 亚洲夏季风爆发的基本气候特征分析. 气象学报, 2007, 65, (4): 511–526. DOI:10.11676/qxxb2007.048 |

| [49] | 吴尚森, 梁建茵, 李春晖. 南海夏季风强度与我国汛期降水的关系. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 25–36. |

| [50] | 毛贤敏, 曲晓波. 东北冷涡过程的能量学分析. 气象学报, 1997, 55, (2): 230–238. DOI:10.11676/qxxb1997.024 |

| [51] | 孙立, 郑秀雅, 王琪. 东北冷涡的时空分布特征及其与东亚大型环流系统之间的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (3): 297–303. |

| [52] | 王丽娟, 何金海, 司东, 等. 东北冷涡过程对江淮梅雨期降水的影响机制. 大气科学学报, 2010, 33, (1): 89–97. |

| [53] | Gong D, Wang S, Zhu J. East Asian winter monsoon and Arctic Oscillation. Geophys Res Lett, 2001, 28: 2073–2076. DOI:10.1029/2000GL012311 |

| [54] | 龚道溢, 王绍武. 近百年北极涛动对中国冬季气候的影响. 地理学报, 2003, 58, (4): 559–568. DOI:10.11821/xb200304010 |

| [55] | Li Q, Yang S, Kousky V E, et al. Features of cross-Pacific climate shown in the variability of China and US precipitation. Int J Climatol, 2005, 25: 1675–1696. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [56] | 杨辉, 李崇银. 冬季北极涛动的影响分析. 气候与环境研究, 2008, 13, (4): 395–404. |

| [57] | 魏凤英. 气候变暖背景下我国寒潮灾害的变化特征. 自然科学进展, 2008, 18, (3): 289–295. |

| [58] | 钱维宏, 张玮玮. 我国近46年来的寒潮时空变化与冬季增暖. 大气科学, 2007, 31, (6): 1266–1278. |

| [59] | 胡永云. 关于平流层异常影响对流层天气系统的研究进展. 地球科学进展, 2006, 21, (7): 713–720. |

| [60] | 向纯怡, 何金海, 任荣彩. 2007/2008年冬季平流层环流异常及平流层-对流层耦合特征. 地球科学进展, 2009, 24, (3): 338–348. |

| [61] | Wang L, Chen W. Downward Arctic Oscillation signal associated with moderate weak stratospheric polar vortex and the cold December 2009. Geophys Res Lett, 2010, 37: L09707. DOI:10.1029/2010GL042659 |

| [62] | 卢楚翰, 王蕊, 秦育婧, 等. 平流层异常下传对2009年12月北半球大范围降雪过程的影响. 大气科学学报, 2012, 35, (3): 304–310. |

| [63] | 张人禾. 气候观测系统及其相关的关键问题. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 705–710. DOI:10.11898/1001-7313.20060608 |

| [64] | 张人禾, 殷永红, 李清泉, 等. 利用ARGO资料改进ENSO和我国夏季降水气候预测. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 538–547. DOI:10.11898/1001-7313.20060511 |

| [65] | 张人禾, 朱江, 许建平, 等. ARGO大洋观测资料的同化及其在短期气候预测和海洋分析中的应用. 大气科学, 2013, 37, (2): 411–424. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12308 |

2013, 24 (6): 666-676

2013, 24 (6): 666-676