2. 中山大学化学与化学工程学院,广州 510275

2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275

我国是世界上受台风影响最严重的国家之一,许映龙等[1]和陈联寿等[2]分析表明平均每年约有7~8个热带气旋在我国登陆,而王同美等[3]和段丽等[4]统计得到广东年平均登陆台风数量最多达3.9个,海南仅次于广东,年平均登陆台风为2.7个,广东和海南占到全国登陆台风数量的大半。台风伴随大风、暴雨和风暴潮,给人民生命财产安全、交通航运和工农业生产等造成重大损失,台风已成为华南地区最重要的灾害性天气系统之一。因此,研究登陆台风的风空间结构,近地层阵风系数、风水平切变和垂直切变情况对临海建筑的结构抗风设计、防灾减灾具有重要意义。

目前在登陆台风边界层结构、大风强度和分布研究方面取得了一些认识和进展[5]。Lee等[6]以单多普勒雷达观测到的径向风资料,反演出台风的轴对称及非轴对称切向风、径向风等,分析了多个台风在登陆期间的内核区结构;Lee等[7]分析也表明,在台风登陆前台风大风区位于偏东象限;Zhao等[8]分析了超强台风桑美 (0608) 的眼墙三维结构,揭示了其登陆过程中双眼墙结构的变化特征;朱龙彪等[9]利用单多普勒雷达资料确定台风云娜 (0414) 眼区位置;魏应植等[10-11]根据多普勒雷达探测资料分析了热带气旋风场分布的不对称结构;宋丽莉等[12]根据沿海气象梯度塔资料分析了广东沿海近地层大风阵性特征、风的垂直切变特征;钟颖旻等[13]分析了台风暹芭 (0417) 变性前暖核结构呈对称分布,而变性后则呈现出不对称性;Liu等[14]的模拟结果表明,台风范围所有的物理场都是不对称的。魏超时等[15]分析了登陆台风卡努 (0515) 内核区环流结构特征,何洁琳等[16]分析了冬季台风南玛都 (0427) 的结构性质,陈子通等[17]分析了台风尤特 (0104) 登陆过程中眼区结构变化情况。以上成果基本上是以直接登陆沿海地区的近地层台风强风变化特性为研究对象,而对于登陆海南岛,经过琼州海峡的台风不同观测高度大风阵风系数和风切变研究并不多见。鉴于此,本文利用琼州海峡两岸2座梯度塔和1部车载风廓线雷达获得的强台风纳沙 (1117) 登陆前后不同观测高度测风资料,侧重研究强台风纳沙不同观测高度风在时间和空间上的变化规律,分析探讨在登陆台风的中心、靠近中心位置的强烈影响区域和台风外围地区风特征,以期对经过琼州海峡的台风不同观测高度风切变过程有所认识。

1 台风观测试验概述台风属于中尺度大气涡旋结构系统,其台风眼区、眼壁和外围的近地层风况特征差异显著[18],工程抗风关注的强风主要集中在台风眼壁区。由于登陆台风具有较强的随机性,能完整观测到适于工程抗风研究应用的包括眼区、眼壁和外围大风区的强风数据的机会较少。从近十几年获取的登陆热带气旋近层观测资料中,选取能够较完整地观测到眼区、眼壁和外围大风区风况数据的强台风纳沙 (1117) 观测个例,该强台风于2011年9月29日14:30(北京时,下同) 在海南省文昌市翁田镇登陆,登陆时中心附近最大风力为14级,中心最低气压为960 hPa,成为2011年登陆中国最强的台风,19:00纳沙向西北方向转向经过海口,20:00开始沿西北方向进入琼州海峡,21:15强台风纳沙在徐闻角尾乡沿海地区再次登陆,再次登陆时中心风力12级,中心最低气压968 hPa,并以20 km/h左右的速度继续向西北偏西方向移动,随后进入北部湾,具体移动路径见图 1。

|

|

| 图 1. 2011年9月29日强台风纳沙 (1117) 移动路径和观测点分布图 Fig 1. Severe typhoon Neasat (2011) moving path and observation-point distribution on 29 September 2011 | |

在强台风纳沙中心经过的路径上,有2座设置于近海岸带上处于不同下垫面上的观测塔获取了该台风过程完整的风况数据。为了获取台风低空风的水平切变和垂直切变情况,在台风经过的琼州海峡北岸临海的开阔地带设置1部车载风廓线测风雷达 (以下简称雷达)。雷达从2011年9月28日11:00开始连续观测,9月30日09:00结束,2座梯度塔采用长期连续观测。2座梯度塔和1部雷达均位于台风前进方向的右侧,其与台风移动路径的位置关系见图 1。2座梯度塔采用美国NRG系列轴式测风仪,采样频率为1 Hz,每10 min输出1组10 min平均风速风向、极大风速风向、最大风速风向,位于琼州海峡南岸的南塔观测层次分别为10, 20, 40, 60, 80 m和100 m共6层风向风速观测,下垫面为低矮民居,而位于琼州海峡北岸的北塔观测层次分别为10, 20, 40, 60, 90 m和110 m共6层风向风速观测,下垫面为密集的桉树林。雷达探测高度为50~3450 m,时间分辨率为2 min,空间分辨率为50 m,探测盲区为50 m以下,雷达主要技术参数见表 1。

|

|

表 1 Airda3000Q型边界层风廓线雷达主要技术参数 Table 1 Main technical parameters of Airda3000Q boundary layer wind profile radar |

2 大风特性 2.1 高空风的时间和空间特性

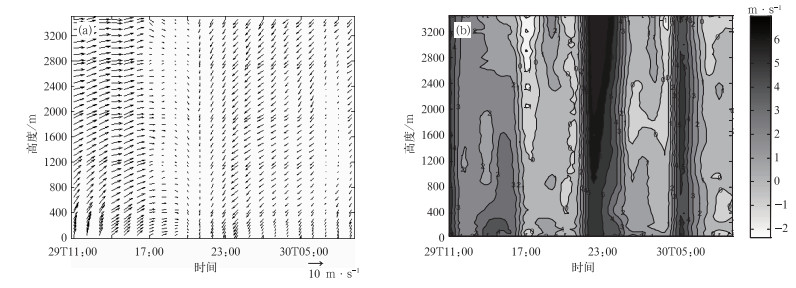

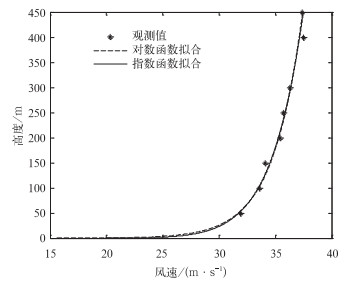

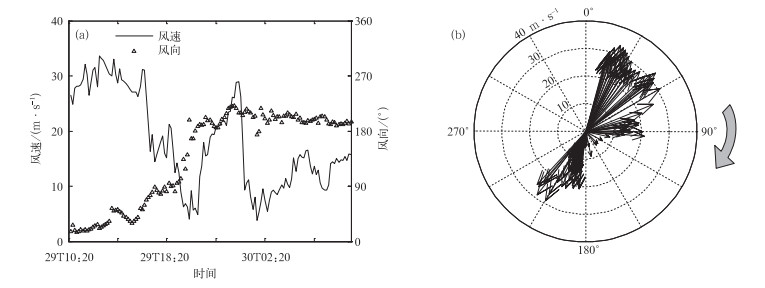

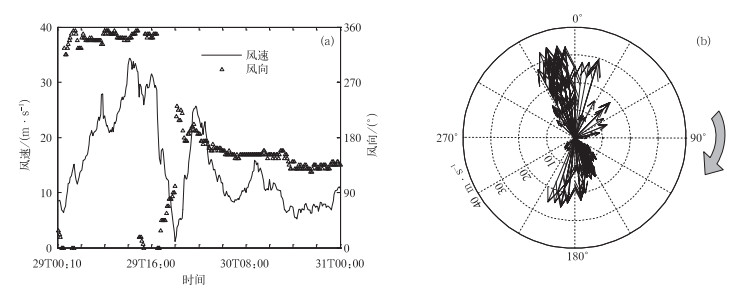

强台风纳沙经过前后,雷达高空风速 (图 2) 大致经历了3个阶段。第1阶段在台风主体经过以前 (2011年9月29日11:00-15:00),雷达处在台风外围大风区,考虑建筑结构抗风设计主要关注高度在300~500 m以下的台风强风特征的需求[19],本文选取具有代表性的9月29日13:00观测到的450 m以下高空风速,由于此时50 m高度平均风速在30 m·s-1以上,远远大于6 m·s-1,依据Pasquill大气边界层的稳定性分级标准,确定在450 m以下高空风速符合中性大气条件,并对其分别采用对数函数和指数函数拟合 (图 3),对数函数和指数函数对近地层梯度风的拟合离差平方和分别为0.459 m2·s-2和0.376 m2·s-2,说明对数函数和指数函数对大风条件下风垂直切变拟合效果均较好,且指数函数拟合效果略优于对数函数拟合效果,得到大风条件下450 m以下低空风廓线指数为0.075。1800 m以下的大气边界层内风速随高度迅速增大 (29日11:00-15:00),38~46 m·s-1的风速出现在距地面2~3 km高空,且各时次的风速廓线形状稳定少变,各时次不同高度层风向比较一致,以东北风或东风为主,垂直气流则以弱的上升或下沉运动为主。第2阶段是台风中心临近 (2011年9月29日16:00-21:00),各时次大气边界层内风速随高度分布特征发生较大改变,各高度风速迅速减小,各高度风速随高度逐渐均匀化,由此反映出地面摩擦加强了大气上下层的动量交换,有利于水平风速减弱。雷达上空的风向发生剧烈偏转,迅速由东北风顺时针偏转成西南风,以100 m高度的风向变化为例 (图 4),图 4中风矢量线的长度表示10 min平均风速大小,箭头所指的方向为风的来向,风矢量图能直观刻画出台风不同部位的大风数据,有助于判断实测风况数据的强风数据代表性。雷达探测点100 m高度的风向沿东北-东-东南东-东南-东南东-南-西南西-西南方向旋转,5 h内低空风沿顺时针方向连续发生了183°的转变,风速也有较大变化,风速由33 m·s-1减小到8 m·s-1,之后又迅速增大到29 m·s-1,根据台风中心经过某一测站的判据即测站风速较大,且风向连续发生180°以上的转换,说明探测期间台风纳沙中心经过了雷达观测点,且观测到了台风风场空间不对称结构,台风中心前进方向右侧风向沿顺时针方向旋转,风速的最大值出现在台风前进方向的右前方,这与台风艾利 (0418) 空间不对称性结构[10]中观测到的在北半球靠近台风前进方向右侧风向沿顺时针方向旋转,且台风最大风速出现在台风前进方向右前方的观测事实一致。随着台风中心的靠近,雷达探测到剧烈的上升气流。第3阶段是台风中心经过后 (2011年9月29日22:00-30日06:00),近地层风速迅速增大,垂直风速均匀,风向以西南风为主,垂直气流以弱上升流为主,强台风纳沙经过琼州海峡后,在副热带高压和弱冷空气作用下迅速向西移动,雷达探测到水平风速迅速减弱,垂直方向由于受到南下弱冷空气的影响和局地较强的对流发展的相互作用,探测到一股较强的上升气流。

|

|

| 图 2. 2011年9月29—30日不同高度雷达风廓线变化 (a) 水平风廓线时间-高度剖面图,(b) 垂直气流时间-高度剖面图 Fig 2. Wind profile of different height at radar detected point during 29—30 September 2011 (a) height-time section of horizontal wind profile, (b) height-time section of vertical airflow | |

|

|

| 图 3. 大风条件下的风廓线拟合曲线 Fig 3. Wind profile fitting curve at gale | |

|

|

| 图 4. 2011年9月29—30日雷达探测点100 m高度风况 (a) 风速、风向时程变化,(b) 风矢量变化 Fig 4. 100-m height wind conditions at radar detection point during 29—30 September 2011 (a) wind variations, (b) wind vector changes | |

2.2 近地层风的时间和空间特征

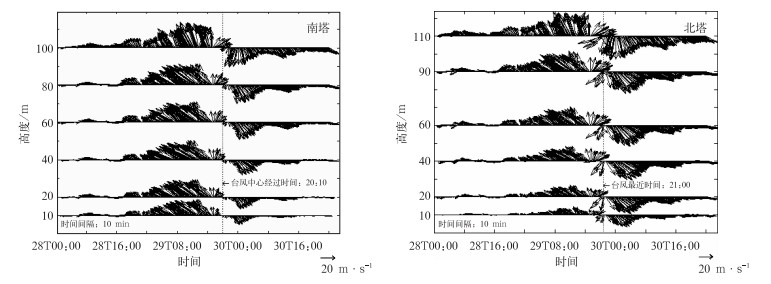

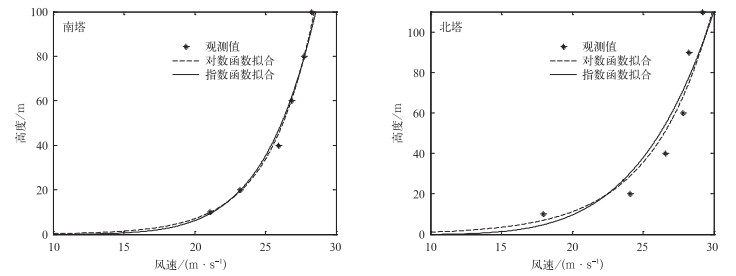

为了更直观地分析纳沙经过梯度塔近地层风的变化规律,绘制了强台风纳沙影响期间梯度塔10 min平均风速矢量时空变化图 (图 5),从南塔的10 min平均风速时空变化过程分析,2011年9月28日台风中心距离梯度塔较远,梯度塔各层风速较小,风向基本上以偏北风为主,也有少量的偏南风出现,可以近似认为梯度塔不受台风影响,从29日开始,梯度塔风速受台风影响明显,29日16:00以前梯度塔处在台风移动路径的右前方,各层风向以偏北风为主,风速逐渐增大,29日12:10南塔10,20,40,60,80 m和100 m高度出现10 min平均最大风速,分别为25.0, 27.7, 30.8, 31.9, 33.2 m·s-1和34.2 m·s-1,风向西北,12:50各高度层对应出现3 s平均极大风速分别为34.2, 35.4, 38.3, 39.9, 40.6 m·s-1和41.3 m·s-1,从台风移动路径分析,最大风速和极大风速出现时间均在台风眼区经过梯度塔之前,此时梯度塔处在台风前进方向的右前方,随着台风中心的靠近,风速逐渐减小,29日17:40开始10 m高度风速低于11 m· s-1,之后风速继续减小,19:30-20:00南塔出现静风现象,判断此时台风眼区经过梯度塔,之后风速逐渐增大,23:00再次出现10 min平均风速最大值,分别为12.6, 16.2, 20.7, 22.9, 23.6 m·s-1和24.5 m·s-1,风向东南偏南,23:20出现极大风速分别为25.9, 28.3, 28.8, 29.0, 29.5 m·s-1和33 m·s-1,之后随着台风远去,梯度塔各层风速逐渐减小。为了分析台风中心经过梯度塔前后风速风向时程变化,从台风影响期间梯度塔风速时间序列分析,南塔风速呈现明显的“M”型双峰变化,最大风速之间的风向连续发生了152°的顺时针转变,双峰之间风速出现了静风的观测事实,根据宋丽莉等[20]提出的工程抗风设计上的台风眼区判别标准可以判断台风纳沙眼区经过南塔。北塔风矢量时空变化规律基本上与南塔相似,30日00:00北塔10,20,40,60,90 m和110 m高度出现10 min平均最大风速分别为16.0, 21.8, 24.4, 25.7, 27.1 m·s-1和29.1 m·s-1,风向东南偏南,30日00:20各高度层对应的3 s平均极大风速分别为26.9, 31.5, 31.8, 34.0, 44.0 m·s-1和36.4 m·s-1,之后风速减小,00:50风速达到最小值,对应的风速分别为10.1, 16.5, 18.3, 19.0, 19.3 m·s-1和20.3 m·s-1,但在30日00:50相应高度层再次出现最大风速,分别为11.0, 17.3, 19.5, 20.4, 20.6 m·s-1和21.3 m·s-1,风向为东南,最大风速之间的风向沿顺时针旋转了7°。

|

|

| 图 5. 2011年9月28—30日强台风纳沙 (1117) 过境前后梯度塔风矢量时空变化 Fig 5. Gradient wind space-time change during the severe typhoon Neasat (2011) transit during 28—30 September 2011 | |

综上所述,台风影响南塔期间,风速呈现明显的“M”型双峰变化,风向转角超过120°,双峰之间出现了低于11 m·s-1风速时间段,说明台风眼区经过南塔;北塔距台风路径较远,眼壁大风区经过北塔。从风速时程变化分析,梯度塔观测到第2次出现最大10 min平均风速要小于第1次的值,说明台风移动过程中受地形等因素影响强度减弱。结合10 min平均风况时间序列分析,由南塔100 m高度的风况图 (图 6) 可以明显看出,在时间序列上,风向随时间逆时针旋转,台风经过南塔24 h内,100 m高度风向变化了186°,台风经过北塔24 h内,110 m高度10 min平均风向变化了73°,由于台风眼区经过南塔,风向变化非常剧烈,而北塔离台风中心相对较远,风向变化相对小一些;风矢变化呈现出不对称分布,集中分布在偏西风向区域,这与台风莫拉克 (0908) 观测[21]到的事实一致。

|

|

| 图 6. 2011年9月29—31日南塔100 m高度风况 (a) 风速、风向时程变化,(b) 风矢量变化 Fig 6. 100-m height wind conditions at the south tower during 29—31 September 2011 (a) wind variations, (b) wind vector changes | |

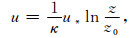

2.3 风速廓线特征

沿海地区气候可行性论证中需要考虑大风情况下的风随高度变化规律,为此本文利用有关文献推荐的风随高度变化的对数和指数函数[22-23],分析台风过境前后风切变规律,由于台风过境伴随强风,大气近似中性条件,因此近似认为风廓线服从对数函数和指数函数分布规律,根据梯度塔实测资料,选取台风纳沙过境前后梯度塔各测风高度10 min平均风速,计算不同风速情况下对数函数参数和指数函数参数。

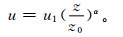

在近地层内,风速随高度变化的对数函数和指数函数公式分别为

|

(1) |

|

(2) |

其中,u为z高度处的风速,单位:m·s-1;u1为z1高度处的风速, 单位:m·s-1;u*为粗糙度长度z0处的风速;κ为卡曼常数,初步试验其值大约在0.3~0.42之间[24],本文取0.4;α为风速廓线幂指数值,采用最小二乘法求取。

粗糙长度由式 (1) 推导出z0的计算公式:

|

(3) |

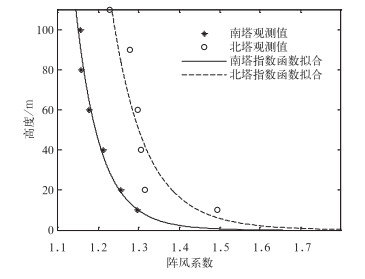

根据式 (3),将u*和z0作为2个拟合参数,利用最小二乘法进行拟合,然后根据对数拟合函数外推到风速为0的高度,该高度即为粗糙长度z0。工程抗风设计上主要关注台风影响期间出现最大10 min平均风速的观测时次,根据2.2节的分析结论,出现最大10 min平均风速的情形为梯度塔平均风速出现“M”型变化的双峰附近,为了得到大风条件下的风切变指数,选取南塔6层8级以上共44个样本的平均风速,北塔离台风移动路径较远,梯度塔风速偏小,因此选取各高度层6级以上的共18个样本的平均风速,分别采用对数函数和指数函数拟合,比较大风条件下梯度风的对数函数和指数函数拟合适用性,拟合曲线见图 7。

|

|

| 图 7. 强台风纳沙 (1117) 大风期间风廓线拟合曲线 Fig 7. Wind profile fitting curve at gale during severe typhoon Neasat (2011) affection | |

结合图 7,强台风纳沙影响期间的大风条件下对数函数和指数函数对近地层梯度风的拟合效果均较好,对数函数和指数函数对南塔的拟合离差平方和分别为0.2 m2·s-2和0.5 m2·s-2,对数函数和指数函数对北塔的拟合离差平方和分别为7.4 m2·s-2和10.9 m2·s-2,两拟合函数对南塔的拟合效果要好于北塔的拟合效果,且对数函数拟合效果要略优于指数函数。

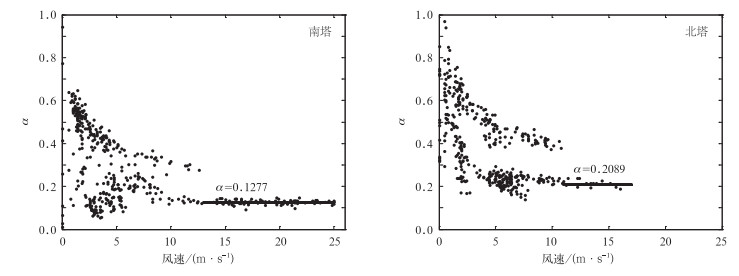

根据指数函数计算,强风条件下南塔和北塔近地层风廓线指数分别为0.1277和0.2089;北塔近地层风廓线指数较大,说明北塔风切变剧烈。采用式 (3) 计算出南塔下垫面的粗糙度为0.013 m,其值介于Stull给出的平房区和稻田之间,而北塔下垫面粗糙度为0.348,其值介于平房区和密林之间[24]。与粗糙度相对应的摩擦速度跟粗糙度变化规律相同,南塔和北塔下垫面气流摩擦速度分别为1.272 m·s-1和1.718 m·s-1。北塔下垫表面粗糙度比南塔大的原因是南塔下垫表面以低矮民居为主,下垫表面较光滑,而北塔下垫表面以密而高的桉树林为主,下垫表面较粗糙。

为了便于比较梯度塔大风风切变规律,以强台风纳沙影响期间的2011年9月28-30日的10 min平均风速观测资料,采用指数函数拟合,以10 m高度10 min平均风速为横轴,风廓线幂指数值为纵轴做散点图 (图 8),南塔幂指数随10 m高平均风速增大而有减小的趋势,且幂指数趋向收敛,在风速达到6级以后,幂指数随风速变化不明显,且幂指数基本上在0.1277附近摆动,计算结果比GB/T 18710-2002中推荐的风廓线指数1/7要偏小0.015;而北塔幂指数变化规律与南塔类似,6级以上大风风切变指数基本上在0.2089附近波动,其值比GB/T 18710-2002推荐值偏大0.066。

|

|

| 图 8. 强台风纳沙 (1117) 大风期间的幂指数与10 m高度的风速的关系 Fig 8. Wind power exponent relations with 10-m height wind speed during typhoon Neasat (2011) affection | |

综合梯度塔幂指数随10 m高度10 min平均风速变化趋势分析,幂指数随风速增大有减小的趋势,在风速达到6级后,幂指数随风速变化不明显,且出现幂指数收敛的大风阈值与梯度塔的下垫表面粗糙程度有关,下表面粗糙度越大,大风阈值也越大,因此在实际的结构工程抗台风研究中需要参考下垫表面的粗糙度选用热带气旋尤其是强台风影响下的大风样本推算大风幂指数。

2.4 近地层阵风系数变化阵风系数是描述风的阵性特征的统计参数。极大风速与10 min平均风速的比值定义为阵风系数

|

(4) |

式 (4) 中,Vmax为极大风速,这里取时间间隔为3 s的滑动平均风速的最大值,V为10 min平均风速。

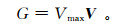

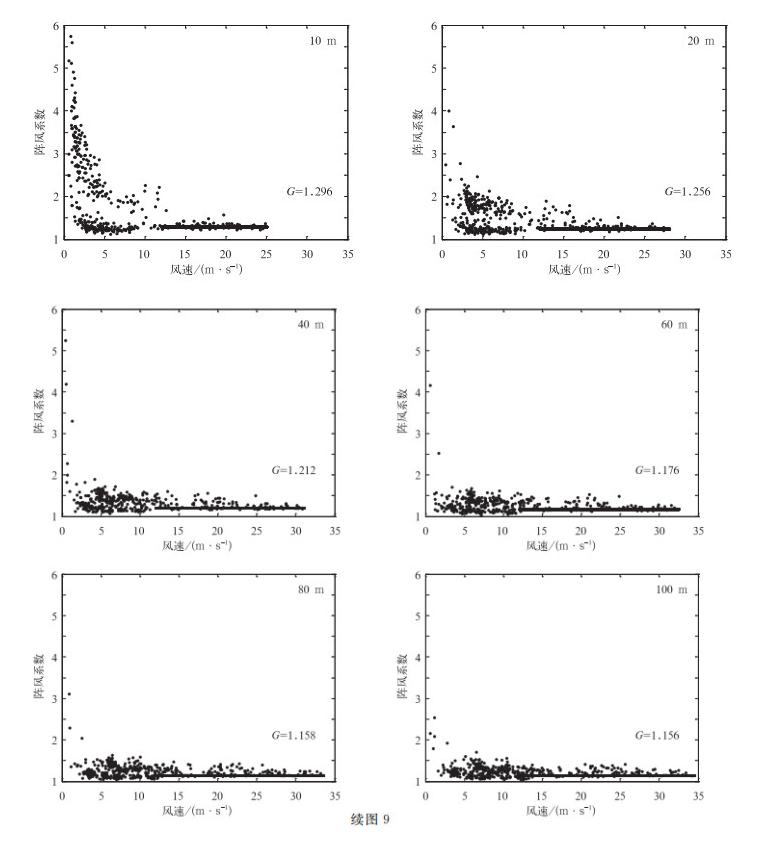

为分析大风阵风系数与风速的关系,根据梯度塔实测资料计算强台风纳沙影响期间即2011年9月28-30日共3 d梯度塔实测资料,计算不同风况下2座梯度塔阵风系数。以10 min平均风速为横轴,阵风系数为纵轴画散点图 (图 9和图 10)。在风速较小时阵风系数相对离散,随着风速增大,阵风系数趋于减小,但在风速增大到6级以后,阵风系数随风速变化不明显,各高度层大风阵风系数分别为1.296, 1.256, 1.212, 1.176, 1.158和1.156;北塔阵风系数与南塔变化规律相似,大风阵风系数分别为1.494, 1.315, 1.305, 1.298, 1.278和1.228。为分析大风条件下梯度塔阵风系数随高度的变化规律,现以大风阵风系数为横轴,高度为纵轴,尝试采用指数函数拟合,拟合效果见图 11。结合图 11可知,南塔和北塔大风阵风系数的指数拟合相关系数R2分别为0.99和0.81,大风阵风系数拟合离差平方和分别为0.00015和0.0079;拟合效果较好,说明指数函数可以用来拟合大风阵风系数随高度的变化关系,由于南塔下垫面光滑,指数函数拟合效果略好。以上说明风速越大,相应的阵风系数越小,但当风速增大到某一阈值时,阵风系数随风速变化就不明显;下垫表面粗糙度越大,风速阈值则越大;下垫表面粗糙度越大,大风条件下的阵风系数也越大;高度越高,阵风系数越小,大风条件下的阵风系数随高度近似符合指数律变化。

|

|

| 图 9. 强台风纳沙 (1117) 影响期间南塔阵风系数与风速的关系 Fig 9. Gust factor with wind speed during severe typhoon Neasat (2011) affection on the south tower | |

|

|

| 图 10. 强台风纳沙 (1117) 影响期间北塔阵风系数与风速的关系 Fig 10. Gust factor with wind speed during severe typhoon Neasat (2011) affection on the north tower | |

|

|

| 图 11. 大风条件下南塔和北塔的阵风系数随高度变化及其拟合曲线 Fig 11. Gust factor changes with height and its fitting curve at gale on the south and the north towers | |

3 总结与讨论

1) 强台风纳沙 (1117) 眼区经过南塔和车载雷达观测点,100 m高度10 min最大风速均接近35 m·s-1,风向顺时针旋转近180°,台风外围大风区经过北塔,110 m高度10 min最大风速接近30 m·s-1,风向顺时针旋转了73°。

2) 利用对数函数和指数函数拟合强台风近地层风的垂直切变过程效果均较好,且风切变指数随风速增大有减小的趋势,风切变指数在风速达到6级以后,风切变指数趋于稳定;雷达、南北梯度塔大风风切变指数分别为0.075,0.1277和0.2089,说明大风风切变指数与下垫面粗糙度有关,下垫面粗糙度越大,大风风速阈值也越大,风切变指数越大。

3) 阵风系数与下垫面粗糙程度有关,下垫面粗糙度越大,阵风系数越大;阵风系数也与风速有关,风速越大, 阵风系数则越小,但当风速增大6级以后,阵风系数在某一固定值附近波动。

4) 指数函数可用于拟合大风阵风系数随高度的变化过程,其对光滑下垫面拟合效果更好,此经验公式可为沿海地区推算其他高度大风阵风系数提供技术依据。

本文依据2个观测塔和1部车载风廓线雷达获取的一个具有典型台风强风特性的实测数据进行分析计算,得出的观测事实和变化规律虽具有一定的代表性,但仍需要更多的有效实测个例进行检验和完善,以进一步研究取得更具普适性的参数、规律和分析方法。

| [1] | 许映龙, 张玲, 高拴柱. 我国台风预报业务的现状及思考. 气象, 2010, 36, (7): 43–49. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.07.009 |

| [2] | 陈联寿, 丁一汇. 西太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979. |

| [3] | 王同美, 温之平, 李彦, 等. 登陆广东热带气旋统计及个例的对比分析. 中山大学学报:自然科学版, 2003, 42, (5): 97–100. |

| [4] | 段丽, 陈联寿. 热带风暴"菲特"(0114) 特大暴雨的诊断研究. 大气科学, 2005, 29, (3): 343–353. |

| [5] | 陈联寿, 罗哲贤, 李英. 登陆热带气旋研究的进展. 气象学报, 2004, 62, (5): 541–549. DOI:10.11676/qxxb2004.055 |

| [6] | Lee W C, Jou B J D, Chang P L, et al.Tropical cyclone kinematic structure retrieved f rom single Doppler radar observations.Part Ⅰ:Interpret ation of Doppler velocity patterns and the GBVTD technique.Mon Wea Rev, 1999, 127:2419-2439. |

| [7] | Lee W C, Marks F D.Tropical cyclone kinematic structure retrieved from single Doppler radar observations.Part Ⅱ:The GBVTD-simplex center finding algorithm.Mon Wea Rev, 2000, 128:1925-1936. |

| [8] | Zhao K, Lee W C, Jou B J D. Single Doppler radar observation of the concentric eye wall in typhoon Saomai (2006) near landfall. Geophys Res Lett, 2008, 35: 7807–7808. |

| [9] | 朱龙彪, 郑铮, 何彩芬. 0414号台风"云娜"多普勒雷达探测. 应用气象学报, 2005, 16, (4): 500–508. DOI:10.11898/1001-7313.20050411 |

| [10] | 魏应植, 汤达章, 许健民, 等. 多普勒雷达探测"艾利"台风风场不对称结构. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 285–294. |

| [11] | 魏应植, 吴陈锋, 苏卫东. 利用多普勒雷达径向速度提取风环境风场信息. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 307–316. DOI:10.11898/1001-7313.20100306 |

| [12] | 宋丽莉, 毛慧琴, 汤海燕, 等. 广东沿海近地层大风特性的观测分析. 热带气象学报, 2004, 20, (6): 731–736. |

| [13] | 钟颖旻, 徐明, 王元. Chaba (0417) 台风变性前后热力结构特征. 应用气象学报, 2008, 19, (5): 588–594. DOI:10.11898/1001-7313.20080510 |

| [14] | Liu Y, Zhang D L, Yau M K.A multiscale numerical study of hurricane andrew (1992).PartⅠ:Explicit simulation and verification.Mon Wea Rev, 1999, 125:3073-3093. |

| [15] | 魏超时, 赵坤, 余晖, 等. 登陆台风卡努 (0515) 内核区环流结构特征分析. 大气科学, 2011, 35, (1): 68–80. |

| [16] | 何洁琳, 管兆勇, 农孟松, 等. 冬季台风"南玛都"结构性质的初步研究. 热带气象学报, 2008, 24, (1): 51–58. |

| [17] | 陈子通, 闫敬华, 丁伟钰, 等. 尤特台风登陆过程中眼区结构变化的分析研究. 大气科学, 2004, 28, (3): 471–478. |

| [18] | 宋丽莉, 毛慧琴, 黄浩辉, 等. 登陆台风近地层湍流特性观测研究. 气象学报, 2005, 63, (6): 915–921. DOI:10.11676/qxxb2005.087 |

| [19] | 建筑结构荷载规范. 中华人民共和国国家标准GB 50009—2012. 2012. |

| [20] | 宋丽莉, 陈雯超, 黄浩辉. 工程抗台风研究中风观测数据的可靠性和代表性判别. 气象科技进展, 2011, 1, (1): 35–43. |

| [21] | 张容焱, 张秀芝, 杨校生, 等. 台风莫拉克 (0908) 影响期间近地层风特性. 应用气象学报, 2012, 23, (2): 184–194. DOI:10.11898/1001-7313.20120207 |

| [22] | 陈雯超, 宋丽莉, 植石群, 等. 不同下垫面的热带气旋强风阵风系数研究. 中国科学:科学技术, 2011, 41, (11): 1449–1459. |

| [23] | 王志春, 宋丽莉, 何秋生, 等. 风速随高度变化的曲线模型分析. 热带气象学报, 2007, 23, (6): 690–692. |

| [24] | Stull R B.An Introduction to Boundary Layer Meteorology.Dordretch:Klumer Academic Publishers, 1990. |

| [25] | 风电场风能资源评估方法. 中华人民共和国国家标准GB/T 18710—2002. 2002. |

2013, 24 (5): 595-605

2013, 24 (5): 595-605