“九五”期间,在国家重点攻关项目《我国短期气候预测系统的研究》的支持下,国家气候中心和中国科学院大气物理研究所合作开展了我国气候预测模式的研制工作[1]。2001年以来,国家气候中心在“九五”攻关科研成果的基础上,以攻关研制的多种动力气候模式为基础,设计建立可业务化运行的短期气候预测综合动力模式系统,通过对各模式预测技巧的综合检验和评估以及集合预测效果的分析研究,开发建立了利用模式输出的月、季节尺度的预测方法和产品体系,进行了业务化工作,从而建立起第1代气候模式预测业务系统[2-3]。2001-2004年国家气候中心对此模式系统进行了大量检验、改进和业务化发展及准业务化运行试验;2005年该模式系统作为我国第1代短期气候预测动力气候模式业务系统正式投入业务运行,系统包含模式预测和资料同化等5个子系统 (即全球海气耦合模式集合预测系统、月动力延伸集合预测系统、东亚区域气候模式预测系统、简化海气耦合模式的厄尔尼诺-南方涛动 (El Ni o-Southern Oscillation, ENSO) 预测系统和全球海洋资料同化系统)[4-6],可提供月尺度到季节尺度、全球范围到东亚区域范围的模式预测产品。

第1代短期气候预测模式系统在业务化运行发挥了重要作用,成为近年来我国短期气候预测业务的主要工具之一,并且在全球气候预测信息交换中发挥重要作用,是东亚区域气候预测的主要参考。但由于影响我国气候的季节、年际和年代际变化的物理因素非常复杂,既包括全球海温,也包括青藏高原积雪、极地海冰、陆地表面过程及土壤温湿状况等,因此第1代短期气候预测模式系统对我国短期气候的预测能力还非常有限[4, 7-9]。鉴于此,发展包含多圈层分量模式耦合的气候系统模式,针对东亚区域的地形和气候特点,提高和改进模式对东亚区域气候的模拟能力,进而基于其建立新一代短期气候预测模式系统是非常重要的任务和发展方向。

2005年起,国家气候中心启动了多圈层耦合的气候系统模式研制工作。几年来,研制工作取得了重要成果,先后建成了耦合大气、陆面、海洋、海冰分量在内的不同版本的气候系统模式BCC_CSM1.0,BCC_CSM1.1和BCC_CSM1.1(m)①。同期,基于全球近110 km中等分辨率的新一代气候系统模式BCC_CSM1.1(m) 研发的第2代短期气候预测模式系统也取得了长足进展,该系统包含第2代海洋资料同化系统、陆面资料同化系统、月动力延伸预测模式系统、季节气候预测模式系统4个子系统。本文将重点围绕这4个子系统的研发对第2代短期气候预测模式系统的业务化进展作一简要介绍。

① 吴统文,宋连春,李伟平,等.北京气候中心气候系统模式研发进展-在气候变化研究中的应用.气象学报,待发表

1 全球海洋资料同化系统海洋资料同化系统能有效利用大量的海洋观测资料为海洋分量模式提供最优的初始场,而合理和可靠的海洋初始场对提高短期气候预测效果起着至关重要的作用。国际ARGO (Array for Real-time Geostrophic Oceanography) 计划的实施, 提供了大量来自海洋内部的温度和盐度观测资料,在很大程度上缓解了海洋深海观测资料匮乏这一长期制约大气和海洋科学和业务发展的问题,给海洋业务系统的发展带来了新的机遇和挑战[10]。国家气候中心在“九五”期间建立了第1代全球海洋资料同化系统 (BCC_GODAS1.0),并于2002年10月投入到短期气候预测业务系统的业务试运行,在气候预测业务中发挥了重要作用[6, 11-12]。随着卫星遥感技术和同化技术的发展,BCC_GODAS1.0的局限性逐渐显现,主要表现在未同化遥感观测资料以及同化产品的实时性不足等问题。卫星遥感海表温度以其高时空分辨率、全球覆盖、实时获取以及长时间序列等优势已日益成为全球或局地海表面温度资料不可或缺的数据源。自中国气象局FY-3气象卫星于2008年成功发射后,提供了大量高分辨率的海表温度产品,为提高海洋资料同化系统的预报水平提供了有利条件[13]。此外Topex/Poseidon (T/P) 和Jason等较长时间序列的卫星高度计资料极大丰富了观测资料的类型和数量。因此,国家气候中心自2007年开始发展第2代全球海洋资料同化系统 (BCC_GODAS2.0),针对多变量协调同化问题,发展了一种基于三维变分框架下的高度计和海表温度相互约束同化方法,并围绕其设计同化技术方案,经过几年的努力初步建成了第2代全球海洋资料同化系统[14-16]。该同化系统主要增加了卫星遥感资料同化,改善了第1代同化系统在浮标和船舶观测资料稀少的南半球和印度洋海域同化效果不理想问题。

BCC_GODAS2.0是一个由观测资料预处理和质量控制子系统、同化分析子系统、全球海洋模式组成的海洋资料同化系统。BCC_GODAS2.0中的MOM4海洋模式与第2代短期气候预测模式系统中的多圈层耦合气候系统模式BCC_CSM1.1(m) 的海洋分量模式保持一致,采用全球三极点网格,纬向分辨率约为1°;经向分辨率在29.5°S~29.5°N之间区域为 (1/3)°,其他海域为1°。可以同化的观测资料包括多源卫星高度计资料 (包括T/P和Jason1/2)、卫星观测的海温资料 (包括AVHRR和FY-3A/B)、全球温盐剖面计划 (GTSPP) 和ARGO温盐廓线资料等。对海洋观测资料进行严格的质量控制,其中对温盐廓线采用的质量控制方法包括位置检验、重复水深检验、温盐观测极值检验、温盐梯度检验、密度稳定性检验等。经过质量控制后,有效剔除重复站点信息、时间和空间不匹配资料、不合理的逆温观测等。对于质量控制后的温盐观测层数据进行插值,形成标准水深层数据,按统一数据格式存储,便于检索和资料同化系统的直接读取。

收集和整理温度、盐度、海面高度等海洋观测资料,建立了一套20年以上的 (1990年至今) 海洋观测资料库,并利用其完成了BCC_GODAS2.0的历史再分析试验[17-18]。基于对各层温度、盐度再分析场的评估表明,BCC_GODAS2.0的同化效果总体上要优于第1代全球海洋资料同化系统[17]。

在海洋资料同化业务系统建设方面,目前已经基本完成准实时海洋观测资料的接收和发送,建立海洋资料同化系统所需的实时观测资料库,开发完成实时卫星海温资料和全球无线通讯系统 (GTS) 温盐廓线资料的质量控制模块,并编写实时数据预处理程序和系统自动化运行脚本,为实现海洋资料同化系统的准业务化运行奠定了坚实的基础。

2 全球陆面资料同化系统为适应第2代短期气候预测模式系统建设对全球网格化陆面资料的业务需求,国家气候中心正在基于北京气候中心陆面模式研发全球陆面资料同化业务系统 (BCC_GLDAS),该系统建成后将为短期气候预测模式系统提供准确的陆面初、边值条件,生成的长时间全球陆面同化融合再分析数据集将服务于国家气候中心气候业务和气候变化研究。

BCC_GLDAS包括全球多源降水融合子系统、全球土壤湿度同化子系统和土壤温度同化子系统3个部分。其中,全球多源降水融合子系统由GTS台站降水质量控制模块、多源降水融合模块和降水融合实时化模块组成。GTS质量控制模块通过引入重复站点检查、内部一致性检查、时间一致性检查、空间一致性检查等多种质量控制方法[19-22],对中国气象局实时接收的GTS全球台站降水资料中的误差进行全面剔除。质量控制后,GTS降水资料质量得到显著提高,其中,GTS月降水相对于美国气候预测中心融合分析降水 (CMAP) 降水的时间相关系数从0.25(全球平均) 提高到0.7,均方根误差则由12 mm/d降至1 mm/d,并且全球降水年际变化和季节变化特征也得到显著改善。通过该模块的建立,国家气候中心已生成一套质量可靠的30年以上 (1980年至今) 长度的全球台站逐日降水数据集[23]。

多源降水融合模块通过最优插值 (OI) 方法、观测余差定量误差分析方法和时间降尺度方法,将经过质量控制后的GTS台站降水资料、CMORPH卫星降水产品和美国环境预报中心 (NCEP) 降水再分析资料进行融合,生成一套10年尺度 (2003年至今) 的3 h时间分辨率,T106空间分辨率的全球再分析融合降水产品。该套降水产品相比于NCEP降水再分析资料不仅在月尺度上与CMAP和全球降水气候计划 (GPCP) 降水产品更为一致,而且在日尺度上,再分析降水也同样能够刻画出不同实况降水演变的主要特征 (图略);同时,相比于CMAP及GPCP产品,该产品具有更高时空分辨率和更好实时性的优势,因此是北京气候中心陆面模式 (BCC_AVIM) 目前能获得的最适合的大气降水强迫场,该套降水产品的应用能有效改善BCC_AVIM对陆面土壤湿度等变量的模拟能力。目前,随着降水融合实时化模块的建设,该系统已具备为国家气候中心第2代短期气候预测模式系统提供所需全球实时降水强迫场的业务能力。

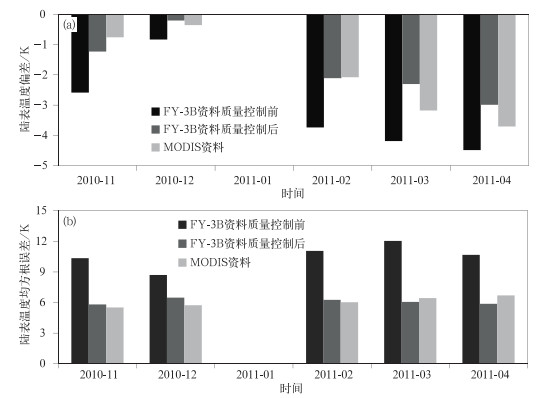

在全球土壤温度同化子系统建设方面,目前针对国家卫星气象中心的FY-3B/MWRI陆表温度 (LST) 产品,全面评估了产品质量,并进行了严格质量控制。质量控制显著提高了FY-3B陆表温度资料与相应模式资料的匹配能力,质量控制后,FY-3B陆表温度产品相对于NASA的全球陆面资料同化系统 (GLDAS) 资料的全球月平均偏差减小约40%(图 1a),均方根误差约减小50%(图 1b),FY-3B产品与NASA的GLDAS的协调性达到MODIS同类产品的水平。本工作为下一步FY-3B/LST产品在BCC_AVIM中的同化应用提供了良好的资料保障。另一方面,观测误差和背景场误差的定量化是资料同化中重要的一步,利用改进的观测余差误差定量估计算法,研发了适合FY-3B/LST产品的误差定量分析模型,客观给出了FY-3B/LST资料在全球的误差分布状况,为下一步研制合理的FY-3B陆面地表温度同化方案奠定了基础。

|

|

| 图 1. 2010年11月—2011年4月FY-3B和MODIS陆表温度相对于GLDAS的全球月平均偏差 (a) 和均方根误差 (b) Fig 1. Monthly-mean bias (a) and root mean square error (b) of FY-3B and MODIS LST data compared to GLDAS LST data from October 2010 to April 2011 | |

在全球土壤湿度同化子系统建设方面,研发了适合现有资料特点的土壤湿度同化方案。首先发展了一个考虑模式误差源扰动的集合同化方案[24],该方案相比于传统同化方案在观测稀疏以及同时同化多层资料时有更好的同化效果,为今后协调同化空间分布稀疏、且有多层土壤湿度观测的台站资料提供了一种有效途径。同时,研发了一种考虑模式参数估计的土壤湿度同化方案[25],在同化时利用观测信息同时对模式关键参数误差进行订正,从而减小模式的土壤湿度预报误差。该同化方案的发展为下一步利用土壤湿度同化模块改善国家气候中心第2代短期气候预测模式系统业务能力提供了有利条件。

3 月动力延伸预测模式系统第2代月动力延伸预测模式系统 (DERF2.0) 基于国家气候中心第2代全球大气环流模式BCC_AGCM2.2建立,模式水平分辨率为T106(全球近110 km),重直方向为26层。BCC_AGCM2.2在BCC_AGCM2.0[26-27]的基础上,引入Wu[28]在国际上现有质量通量型积云深对流参数化方案基础上发展的积云对流参数化新方案,将模式水平分辨率由T42提高到T106并调整了相关参数。

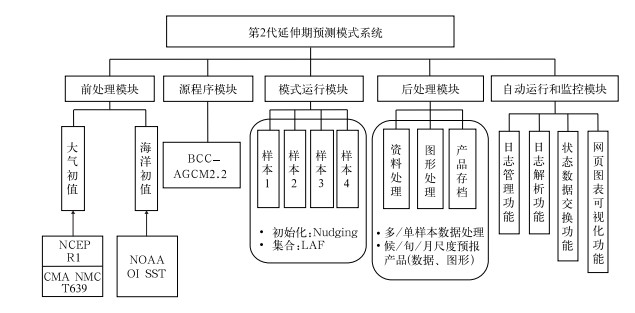

基于BCC_AGCM2.2国家气候中心于2010-2011年开发了DERF2.0,先后完成了系统的初始化和集合预测方案设计、前处理和后处理模块设计,以及自动运行和监控平台开发。图 2为DERF2.0系统结构示意图。其中,预测所需的大气初始场采用国家气象中心T639业务预报模式初值同化场 (已在实时业务预测中使用) 或NCEP每日4次的再分析资料 (在历史回算检验中使用),海表温度强迫场采用NOAA最优插值海表温度资料,初始化过程使用松弛逼近方法完成,其开始时间设为起报时刻的上个月1日,这在方便业务流程设计的同时,能保证为模式提供较为可靠的初值条件[29-30]。DERF2.0采用滞后平均方案进行逐日滚动预报,每日根据不同起报时间 (间隔6 h) 得到4个样本成员的预报场,积分50 d。最终发布的模式预测产品结果取自起报日向前5 d共20个样本的集合平均或概率预报。

|

|

| 图 2. DERF2.0结构示意图 Fig 2. Schematic structure of DERF2.0 | |

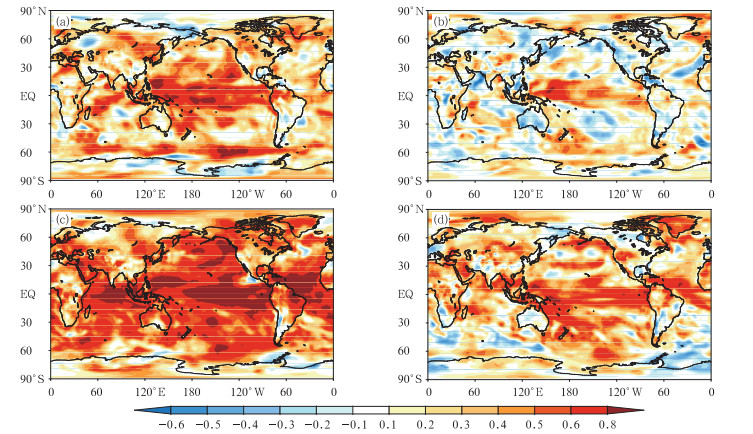

基于DERF2.0开展了1983-2010年每月1日起报的回报试验,并将其与第1代月动力延伸预测模式系统 (DERF1.0) 的回报结果进行比较,图 3给出了两代月动力延伸预测模式系统在1月1日和7月1日预测的当月月平均气温与NCEP再分析气温的时间相关分布。总体而言,DERF2.0气温回报技巧要高于DERF1.0回报技巧,尤其是在1月的热带印度洋和太平洋、北半球中高纬度大部分地区,以及7月的全球热带和副热带大部地区;但在一些局部地区,两系统对气温的预测能力可能各有优劣。此外,对全球及区域降水、环流的气候态和年际变率等多个要素的评估表明,DERF2.0的预测能力总体要高于DERF1.0(图略)。

|

|

| 图 3. DERF2.0和DERF1.0预测的1983—2010年1月、7月气温与观测相关分布 (阴影区表示达到0.05显著性水平) (a)1月DERF2.0预测与观测,(b)1月DERF1.0预测与观测,(c)7月DERF2.0预测与观测,(d)7月DERF1.0预测与观测 Fig 3. Correlations between observation and prediction by DERF2.0 and DERF1.0 for temperature in January and July during 1983—2010 (the shaded denotes passing the test of 0.05 level) (a) prediction by DERF2.0 and observation in January, (b) prediction by DERF1.0 and observation in January, (c) prediction by DERF2.0 and observation in July, (d) prediction by DERF1.0 and observation in July | |

DERF2.0于2012年6月底通过了准业务运行测试和验收,并于同年8月进入准业务运行阶段,每日定时提交作业,完成当日对应的1991-2010年历史回算作业 (每年该日4个样本,共计80个样本作业) 以及实时的4个样本预测作业。运行结束后,相关数据和图形产品由国家气候中心气候系统发展与运控室采集存储并推送发放。目前产品包括候、旬、月时间尺度和全球、北半球、东北半球、东亚、中国等空间尺度的预报数据和图形产品,种类包含集合平均场、距平场、概率预报场等。

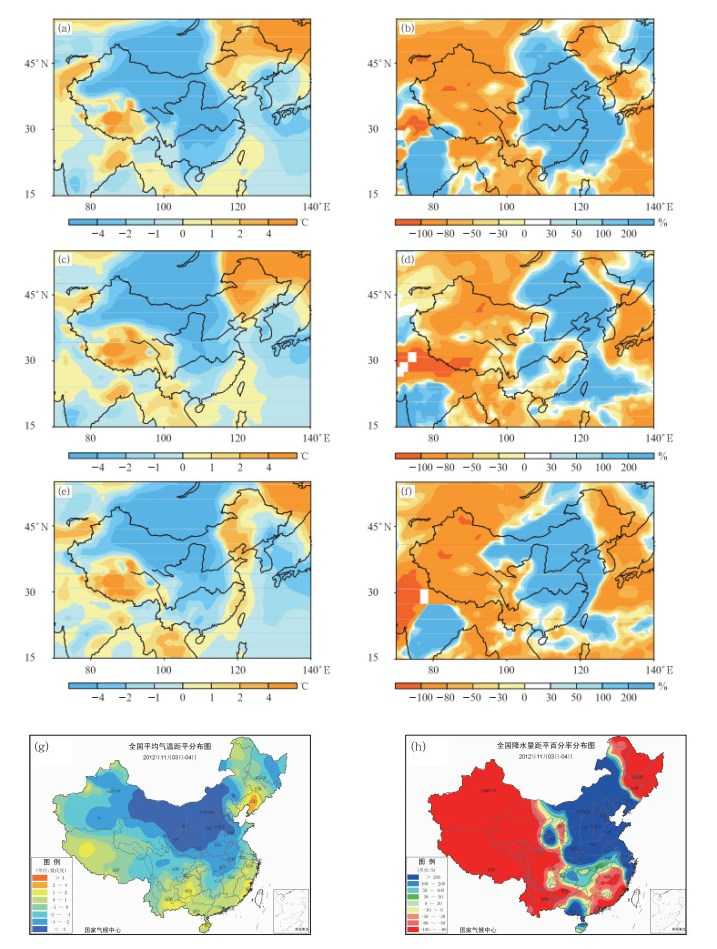

DERF2.0已用于极端天气、气候异常过程的实时预测。如2012年11月3-4日中国华北、华中地区有一次明显的降温、降水过程,DERF2.0提前5 d对该次过程了进行了具有一定技巧的预测。图 4给出了DERF2.0在2012年10月29日、10月31日、11月2日分别预报的11月3-4日平均的气温距平和降水距平百分率。DERF2.0在10月29日的预报已对中国东部大范围的降水和降温过程有所刻画;随着起报时间的临近,预测降水、气温的显著异常区域范围和异常强度与实况更接近。

|

|

| 图 4. DERF2.0提前5, 3, 1 d预报2012年11月3—4日的气温距平和降水距平百分率与实况对比 (a) 提前5 d气温距平预报,(b) 提前5 d降水距平百分率预报,(c) 提前3 d气温预报,(d) 提前3 d降水距平百分率预报,(e) 提前1 d气温距平预报,(f) 提前1 d降水距平百分率预报,(g) 气温距平实况,(h) 降水距平百分率实况 Fig 4. Distribution of temperature anomaly and precipitation anomaly percentage averaged during 3—4 November 2012 for predictions of 5-day, 3-day, and 1-day leading by DERF2.0 and observations (a) temperature prediction of 5-day leading, (b) precipitation prediction of 5-day leading, (c) temperature prediction of 3-day leading, (d) precipitation prediction of 3-day leading, (e) temperature prediction of 1-day lead, (f) precipitation prediction of 1-day leading, (g) temperature observation, (h) precipitation observation | |

4 季节气候预测模式系统

基于国家气候中心BCC_CSM1.1(m) 模式研发了第2代季节气候预测模式系统,可提供从月、季到年际尺度的全球范围预测信息产品。BCC_CSM1.1(m) 是全球近110 km中等分辨率的海-陆-冰-气耦合的气候系统模式[31],其中大气分量模式采用BCC_AGCM2.2,水平分辨率为T106,垂直方向为26层;陆面分量模式采用BCC_AVIM1.0,水平分辨率为T106;海洋分量模式为MOM_L40,其采用三极网格,水平分辨率为 (1/3)°~1°,垂直方向为40层;海冰分量模式采用美国地球流体力学实验室海冰模拟器 (SIS);各分量模式通过耦合器CPL5直接耦合在一起。BCC_CSM1.1(m) 已用于IPCC AR5的多模式比较试验计划,其模拟性能在一些研究工作中也得到评估检验[31-32]。

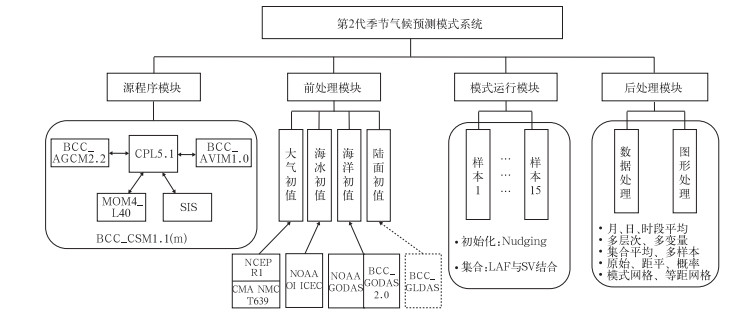

图 5为第2代季节气候预测模式系统的结构示意图。大气初始场可采用NCEP再分析资料或国家气象中心T639业务数值预报的初值同化产品的多层次温度、风场及地面气压场,海冰初始场采用NOAA最优插值的海冰密集度资料,海洋初值可采用NOAA GODAS或BCC_GODAS2.0的多层次温度场;为实现气候系统多变量的整体协调性,使用松弛逼近方法完成初始化。在未来发展计划中,将利用BCC_GLDAS同化系统提供陆面初值。第2代季节气候预测模式系统采用滞后平均预报 (LAF) 和奇异向量 (SV) 扰动相结合的集合预测方案,每次预测包含15个样本,分别使用起报日期前4 d的不同海洋和大气初值组合再叠加SV扰动得到,预测积分10个月。预测作业完成后,针对模式输出原始数据,通过后处理模块实现变量和层次选取、分辨率转换、集合平均或时间平均处理、距平和概率计算等操作,从而提取二级数据产品并用于可视化制图。

|

|

| 图 5. 第2代季节气候预测模式系统的结构示意图 Fig 5. Schematic structure of the second-generation seasonal climate forecast model system | |

基于第2代季节气候预测系模式统开展了1991-2010年每年3月1日起报预测当年春、夏季气候异常的回报试验,检验了对季节尺度气候异常的预测性能。试验使用2月底的大气、海洋及海冰初值,包含15个样本。表 1给出了第1代、第2代季节气候预测模式系统回报的气候平均场与观测的空间相关。选择的区域包括全球、热带 (30°S~30°N间所有区域)、亚洲 (10°~70°N,60°~140°E)、中国 (20°~45°N,70°~120°E),考察的变量有500 hPa位势高度、200 hPa和850 hPa纬向风、地面气温和降水。结果表明,对所考察变量,在全球、热带以及亚洲区域,第2代季节预测模式系统的技巧一致高于第1代季节气候预测模式系统。图 6给出了两代系统20年的2 m气温回报与观测时间相关分布。可以看出,第2代季节预测模式系统对春季气温预测与观测时间相关在全球大范围地区都比较显著,尤其在太平洋、大西洋和印度洋的热带地区相关系数达0.8左右。夏季,随着起报时间的滞后,预报技巧降低,但热带地区和中高纬度局部地区仍存在较为显著的正相关。比较而言,第1代季节气候预测模式系统在全球大部分地区的气温回报技巧相对较低。需要指出的是,两代系统对包括我国中西部大部地区在内的全球陆地的气温预测技巧相对较低,这一定程度上与陆面缺乏较好初值信息以及陆面初值记忆本身衰减较快有关。此外,对降水、环流和季风指数、ENSO等多个要素的初步评估表明,第2代季节气候预测模式系统对各要素的预报技巧总体上要高于第1代季节气候预测模式系统 (图略)。

|

|

| 图 6. 第1代、第2代季节气候预测模式系统3月初预测的1991—2010年春季、夏季气温与观测相关分布 (a) 春季第1代系统预测与观测,(b) 夏季第1代系统预测与观测,(c) 春季第2代系统预测与观测,(b) 夏季第2代系统预测与观测 Fig 6. Correlations between observation and prediction at the start of March by the first-generation and second-generation seasonal climate forecast model systems for temperature in spring and summer during 1991—2010 (a) prediction by the first-generation system and observation in spring, (b) prediction by the first-generation system and observation in summer, (c) prediction by the second-generation system and observation in spring, (d) prediction by the second-generation system and observation in summer | |

|

|

表 1 第1代、第2代季节预测系统回报的1991—2010年多年平均场与观测的空间相关 Table 1 Spatial correlation between observation and prediction by the first-generation and second-generation seasonal climate forecast model systems for the climatological fields during 1991—2010 |

目前,第2代季节气候预测模式系统的主要研发工作已基本完成,后期重点推动系统自动运行和监控平台开发、方案的细化和业务流程设计、以及回算试验的开展和评估等相关工作,从而于2013年底实现系统的准业务化运行。

5 小结本文简要介绍了国家气候中心第2代短期气候预测模式系统的研发和业务建设情况,所取得的主要进展如下:

1) 第2代全球海洋资料同化系统已初步建成,其对海洋温盐的同化效果总体上要优于第1代同化系统,未来将为第2代短期气候预测模式系统提供准确的海洋初、边值条件。目前,正在完成从资料预处理、质量控制到系统运行的准业务化设计工作。

2) 在陆面资料同化系统的发展方面,土壤温度和土壤湿度同化子系统正在研发中,而多源降水融合子系统的业务建设工作已基本完成,可为短期气候预测模式系统陆面分量提供可靠的实时大气降水强迫场。

3) 第2代月动力延伸预测模式系统基于T106水平分辨率的大气环流模式BCC_AGCM2.2建立,其对全球及区域降水、环流的气候态和年际变率等多个要素的预测能力总体要高于第1代月动力延伸预测模式系统。该系统已于2012年投入准业务运行,实时输出候、旬、月时间尺度和全球、北半球、东北半球、东亚、中国等空间尺度的预报数据和图形产品。

4) 第2代季节气候预测模式系统基于全球近110 km中等分辨率气候系统模式BCC_CSM1.1(m) 建立,其对降水、环流和季风指数、ENSO等多个要素的预报技巧总体上要高于第1代季节气候预测模式系统。该系统已于2012年底完成基本构建工作,目前正在开展全面的性能检验以及准业务化设计等工作,将于2013年底实现准业务运行。

总体上说,围绕第2代短期气候预测模式系统的建设工作,国家气候中心在资料同化系统和预测模式系统的研发方面取得了重要进展,各子系统已初具雏形或已试用于业务。已有评估工作表明:第2代预测系统相比第1代预测系统对降水、气温、环流等多个要素的预测能力有所提高,这为未来推进预测系统的业务化应用奠定了基础。但是,目前建设工作仍存在一些不足,如由于短期气候预测各子系统的研发工作并行推进,使得资料同化子系统和预测模式子系统仍未实现很好衔接。下一步工作中,尤其是在第2代季节气候预测模式系统的准业务化设计和应用方面,将重点解决这方面问题,实现各子系统在设计和运行流程上的有序衔接,从而进一步提高国家气候中心在短期气候动力预测方面的业务能力。

目前国家气候中心 (BCC) 与NCEP、东京气候中心 (TCC) 所使用预测模式的大气水平分辨率基本相当,但大气和海洋垂直分辨率与国际主要业务机构所使用预测模式相比仍存在一定差距,因此未来将进一步加强国家气候中心高分辨率预测模式的研发和应用。虽然国际上仍有一些业务机构利用单独大气模式开展延伸期气候预测 (如东京气候中心的月尺度气候预报),但包括欧洲中期数值预报中心 (ECMWF)、英国气象局 (UKMO)、NCEP等在内的主要业务预测机构均在尝试或已实现基于耦合气候系统模式开展从季节内到季节-年际尺度的短期气候预测,因此国家气候中心将重点加强利用耦合气候系统模式BCC_CSM1.1(m) 和大气模式BCC_AGCM2.2同时开展延伸期动力预测的对比评估和业务检验,并最终用同一耦合模式系统实现从延伸期到季节-年际尺度短期气候预测的一体化业务建设目标。

| [1] | 董敏, 陈嘉滨, 季仲贞, 等. 季节预测大气模式研制和应用进展//国家"九五"重中之重962908项目办公室. 短期气候预测业务动力模式的研制. 北京: 气象出版社, 2000: 63-69. |

| [2] | 丁一汇, 刘一鸣, 宋永加, 等. 我国短期气候动力预测模式系统的研究及试验. 气候与环境研究, 2002, 7, (2): 236–246. |

| [3] | 丁一汇, 李清泉, 李维京, 等. 中国业务动力季节预报的进展. 气象学报, 2004, 62, (5): 598–612. DOI:10.11676/qxxb2004.059 |

| [4] | 李维京, 张培群, 李清泉, 等. 动力气候模式预测系统业务化及其应用. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊): 1–11. |

| [5] | 张培群, 李清泉, 王兰宁, 等. 我国动力气候模式预测系统的研制及应用. 科技导报, 2004, 7: 17–20. DOI:10.3321/j.issn:1000-7857.2004.01.005 |

| [6] | 刘益民, 李维京, 张培群. 国家气候中心全球海洋资料四维同化系统及其在热带太平洋的初步化结果分析. 海洋学报, 2005, 27, (1): 27–35. |

| [7] | 陈丽娟, 李维京. 月动力延伸预报产品的评估和解释应用. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 486–490. |

| [8] | 范晓青, 李维京, 张培群. 模式大气月尺度可预报性的对比研究. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 49–60. |

| [9] | 艾孑兑秀, 孙林海, 宋文玲. NCC_CGCM产品对长江中下游夏季降水预报的释用. 应用气象学报, 2010, 21, (4): 484–490. DOI:10.11898/1001-7313.20100412 |

| [10] | 张人禾, 朱江, 许建平, 等. ARGO大洋观测资料的同化及其在短期气候预测和海洋分析中的应用. 大气科学, 2013, 37, (2): 411–424. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12308 |

| [11] | Liu Y M, Zhang R H, Yin Y H, et al. The application of ARGO data to the global ocean data assimilation operational system of NCC. Acta Meteor Sinica, 2005, 19, (3): 355–365. |

| [12] | 张人禾, 殷永红, 李清泉, 等. 利用ARGO资料改进ENSO和我国夏季降水气候预测. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 538–547. DOI:10.11898/1001-7313.20060511 |

| [13] | Zhou W, Cheng Y, Wang S, et al. Evaluation and preprocess of Chinese Fengyun-3A sea surface temperature experimental product for data assimilation. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2013, 6: 128–132. DOI:10.1080/16742834.2013.11447068 |

| [14] | 肖贤俊, 何娜, 张祖强, 等. 卫星遥感海表温度资料和高度计资料的变分同化. 热带海洋学报, 2011, (3): 1–8. DOI:10.11978/j.issn.1009-5470.2011.03.001 |

| [15] | 刘向文, 李维京, 吴统文, 等. GTS的温盐资料在BCC_GODAS中的同化结果分析. 应用气象学报, 2010, 21, (5): 558–569. DOI:10.11898/1001-7313.20100505 |

| [16] | 刘向文, 李维京, 吴统文, 等. 从GTS获得的海洋温、盐资料在BCC海洋同化系统中的质量控制及同化结果初步分析. 气象学报, 2011, 69, (4): 672–681. DOI:10.11676/qxxb2011.059 |

| [17] | Wang D, Qin Y, Xiao X, et al. Preliminary results of a new global ocean reanalysis. Chinese Science Bulletin, 2012, 57, (26): 3509–3517. DOI:10.1007/s11434-012-5232-x |

| [18] | Wang D, Qin Y, Xiao X, et al. El Ni o and El Ni o Modoki variability based on a new ocean reanalysis. Ocean Dynamics, 2012, 62, (9): 1311–1322. DOI:10.1007/s10236-012-0566-0 |

| [19] | Hubbard K G, You J. Sensitivity analysis of quality assurance using spatial regression approach:A case study of the maximum/minimum air temperature. J Atmos Ocean Technol, 2005, 22, (10): 1520–1530. DOI:10.1175/JTECH1790.1 |

| [20] | Eischeid J K, Baker C B, Karl T, et al. The quality control of long-term climatological data using objective data analysis. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 1995, 34, (12): 2787–2795. DOI:10.1175/1520-0450(1995)034<2787:TQCOLT>2.0.CO;2 |

| [21] | Kunkel K E, Karen A, Glen C, et al. An expanded digital daily database for climatic resources applications in the Midwestern United States. Bull Amer Meteor Soc, 1998, 79, (7): 1357–1366. DOI:10.1175/1520-0477(1998)079<1357:AEDDDF>2.0.CO;2 |

| [22] | Graybeal D Y, de Gaetano A T, Eggleston K L. Complex quality assurance of historical hourly surface airways meteorological data. J Atmos Ocean Technol, 2004, 21, (8): 1156–1169. DOI:10.1175/1520-0426(2004)021<1156:CQAOHH>2.0.CO;2 |

| [23] | Nie S, Luo Y, Li W P, et al. Quality control and analysis of global gauge-based daily precipitation dataset from 1980 to 2009. Advances in Climate Change Research, 2012, 3, (1): 45–53. DOI:10.3724/SP.J.1248.2012.00045 |

| [24] | 聂肃平, 朱江, 罗勇. 不同模式误差方案在集合Kalman滤波土壤湿度同化中的比较试验. 大气科学, 2010, 34, (3): 580–590. |

| [25] | Nie S, Zhu J, Luo Y. Simultaneous estimation of land surface scheme states and parameters using the ensemble Kalman filter:identical twin experiments. Hydrol Earth Syst Sci, 2011, 15: 2437–2457. DOI:10.5194/hess-15-2437-2011 |

| [26] | Wu T W, Yu R C, Zhang F. A modified dynamic framework for atmospheric spectral model and its application. J Atmos Sci, 2008, 65: 2235–2253. DOI:10.1175/2007JAS2514.1 |

| [27] | Wu T W, Yu R C, Zhang F, et al. The Beijing Climate Center atmospheric general circulation model:Description and its performance for the present-day climate. Clim Dyn, 2010, 34: 123–147. DOI:10.1007/s00382-008-0487-2 |

| [28] | Wu T. A mass-flux cumulus parameterization scheme for large-scale models:Description and test with observations. Clim Dyn, 2012, 38: 725–744. DOI:10.1007/s00382-011-0995-3 |

| [29] | 颉卫华, 吴统文. 全球大气环流模式BCC_AGCM2.0.1对1998年夏季江淮流域强降水过程的回报试验研究. 大气科学, 2010, 34: 965–978. |

| [30] | Jie W, Wu T, Wang J, et al.The improvement of 6-15 day precipitation forecasts using a time-lagged ensemble method.Adv Atmos Sci, doi:10.1007/s00376-013-3037-8. |

| [31] | Wu T, Li W, Ji J, et al.Global carbon budgets simulated by the Beijing climate center climate system model for the last century.J Geophys Res Atmos, 2013, 118, doi:10.1002/jgrd.50320. |

| [32] | 辛晓歌, 吴统文, 张洁. BCC气候系统模式开展的CMIP5试验介绍. 气候变化研究进展, 2012, 8, (5): 378–382. |

2013, 24 (5): 533-543

2013, 24 (5): 533-543