2. 中国科学院安徽光学精密机械研究所 中国科学院大气成分与光学重点实验室,合肥 230031;

3. 安徽省气象科学研究所 安徽省大气科学与卫星遥感重点实验室,合肥 230031

2. Key Laboratory of Atmospheric Composition and Optical Radiation, Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031;

3. Key Laboratory of Atmospheric Sciences and Satellite Remote Sensing of Anhui Province, Anhui Institute of Meteorological Sciences, Hefei 230031

城市热岛效应 (UHI) 是指城市之中的气温显著高于周围郊区的现象。在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区是一个高温区,就像海面突出的“岛屿”,由于这种“岛屿”代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛[1-2]。随着我国城镇化的迅速发展,热岛效应已经成为城市气候最明显的常态特征之一,并成为一种城市公害[3-5]。

目前,利用卫星遥感手段反演的地表温度 (LST) 等参数被广泛应用于城市热岛效应研究。张佳华等[6]利用EOS-MODIS反演的LST,归一化植被指数 (NDVI)、地表蒸散、土地覆盖类型, 结合站点气象资料, 并采用GIS技术和多元统计相关方法, 对北京市区2001年城市热岛效应空间分布的日变化和季节规律及影响因子进行研究。张宏群等[7]利用MODIS遥感资料, 分析了安徽省LST和NDVI的季节、月变化和空间分布特征,探讨了代表城市区域的LST和NDVI时空分布及其相关性。石涛等[8]利用TM影像,定量反演了LST和NDVI,并结合GIS技术和城市形态分维理论,分析了合肥市热环境布局以及不同热环境等级与各土地利用类型的关系。江志红等[9]选用8幅影像分别代表 2000—2008年南京夏季晴空天气的地表温度分布情况,对比分析了南京城市热岛时空变化特征、热岛区面积变化,同时通过与台站地表温度的对比,评估了MODIS资料的反演精度。葛伟强等[10]选用近8年的MODIS历史影像资料来描述长江三角洲区域整体热岛效应,比较不同城市的强热岛面积分布,分析了夏季各城市热岛强度的年际变化趋势。倪敏莉等[11]利用MODIS地表温度数据对长江三角洲城市群热环境进行了研究, 并结合GIS技术依据景观生态学理论对该地区热环境的时空格局进行了量化对比分析。

然而,上述研究多针对北京、上海等国内一线发达城市,且基本上采用的是单个时次或时间跨度较小的遥感资料[6, 8-10],利用长时间序列 (10年以上) 的遥感资料来全面反映中部城市热岛效应的研究目前较少,特别针对中部城市的热岛日变化及季节特征的研究少见报道。虽然卫星遥感反演的LST应用广泛[12-13],且与气温存在较好的线性相关[14],但由于受冷空气、大尺度环流等多种因素影响,城市的热岛中心有时会偏移甚至反常,即使是在强热岛时段,部分城区遥感反演的地表温度反而没有郊区高。城市区域热场分布异常发生的次数尽管不多,却表明用少量的遥感数据不能准确反映城市热岛分布状况,长时间序列的地表温度平均资料才能客观、真实地反映城市区域内热岛分布的状况[10]。

安徽省紧靠以上海为中心的长江三角洲经济区,是临江近海的内陆省份,地形、地貌、气候条件呈多样性,可大致分为淮北平原、江淮丘陵和皖南山区三大自然区域。近几年安徽省城市化进程不断向前推进[15],2011年人口已达6862万,GDP超1.5万亿,增幅居全国第10位,随着城市化和工业化进程的加快,城市热岛效应凸显[16-22]。

本文综合气候、地理、城市化程度等因素,选取了安徽省省会合肥、代表安徽省南部的芜湖和代表安徽省北部的阜阳作为研究对象。合肥,安徽省省会,地处江淮之间,丘陵地带,2010年非农业人口为180万人,城市建成区面积为326 km2;芜湖,安徽南部经济中心,地处长江以南,皖南山区,2010年非农业人口为95万人,城市建成区面积为135 km2;阜阳,安徽北部经济中心,地处淮河以北,平原地带,2010年非农业人口为49万人,城市建成区面积为76 km2。以上述3个城市作为研究对象,利用2001—2010年近10年的457幅MODIS遥感数据,结合GIS技术,对安徽省不同区域的代表城市LST的日变化及季节特征进行分析,结合NDVI和LST之间定量关系的研究,探讨城市热岛效应的时空分布特征。

1 资料与方法 1.1 数据处理美国地球观测系统 (EOS) 中有两颗太阳同步卫星:Terra和Aqua,MODIS是这两颗卫星上搭载的主要传感器。它能够在包括热红外 (0.4~14.4 μm) 和可见光的36个光谱带上提供高精度的辐射测量值, 随波段的不同,分辨率分别为0.25, 0.5 km和1 km。Terra在10:30 (北京时,下同) 左右和22:30左右过境, 分别处于地表升温和降温时段。对于安徽省来讲,每天有两次观测数据,比较适合于研究城市热岛强度及其日变化情况。

本文主要应用以下MODIS数据产品:①MOD11产品。陆地2,3级标准数据产品,内容为地表温度和辐射率,Lambert投影,空间分辨率为1 km×1 km,每日数据为2级数据,每旬、每月数据合成为3级数据。②MOD13产品。陆地2级标准数据产品,内容为栅格的归一化植被指数和增强型植被指数 (NDVI/EVI),空间分辨率为250 m×250 km。在长时间序列的遥感研究中,大量的数据需要在软件中经过数据镶嵌、投影转换、数据剪裁等处理步骤,较为繁琐耗时,且手工处理容易出错,因此如何保证数据的一致性和批量处理是后续分析研究工作的重要基础。本文使用MODIS数据处理工具MRT (MODIS reprojection tool),MRT是一种针对MODIS数据的处理工具,可以帮助用户将MODIS影像重新投影到更为标准的地图投影。

1.2 数据产品质量为保证研究精度,本文采用合肥、芜湖、阜阳3个地区气象站同一时间的历史资料与遥感数据相对比。根据收集到的气象资料,在ArcGIS下以这些站点为中心,做100 m的缓冲区, 计算缓冲区内LST的平均值。由于气象站提供的历史资料中,只有整点记录的数据,而MODIS过境时间为10:30,因此,取10:00和11:00的0 cm地面温度 (地表温度) 的平均值作为同步实测地表温度。结果如表 1所示。

|

|

表 1 MODIS反演的地表温度质量分析 Table 1 The quality analysis of land surface temperature retrieved from MODIS data |

由表 1可知,遥感数据低于地面观测的地面温度,两者的偏差为0.7~2.4 ℃,与王桂玲等[23]以及江志红等[9]的研究结果一致,因此MDOIS地表温度数据精度可以满足本研究要求。

1.3 热岛强度按常规选取每年3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月—次年2月为冬季。

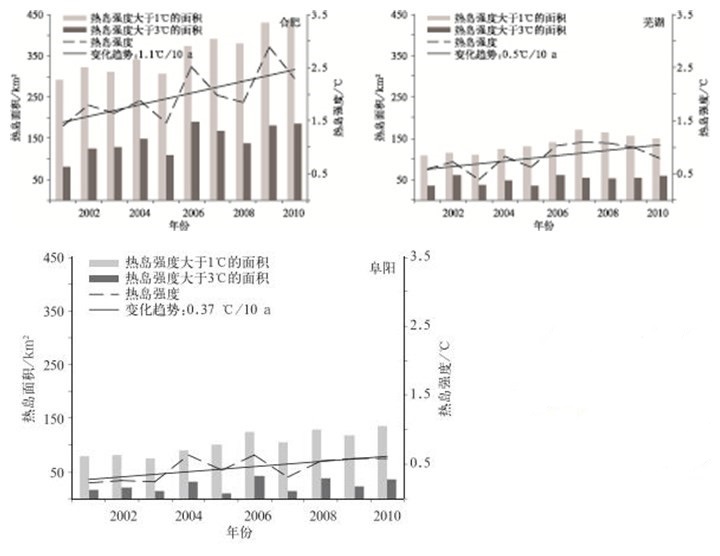

为了能够将日夜及季节变化做对比分析,定量研究城市热岛效应,对地表温度数据求其热岛强度。具体方法如下:

|

(1) |

式 (1) 中,Ik为城市第k个像元的热岛强度,Tk为城市第k个像元的地表温度值,n为郊区农田内的有效像元数,tj为郊区农田内第j个像元的地表温度值。

在研究热岛效应中,选择郊区是分析热岛强度的关键因素。由于城市发展的不规则性, 城市的周边地区有可能具有与城市相似的土地利用类型, 这些地区本身就具有一定的热岛效应, 如果以这些区域作为城市的郊区, 则所分析的城区热岛强度在一定程度上会被削弱。

为确保郊区像元的代表性,选取城市周围2~3个郊区,每个范围在5×5个像元以上,并遵循以下原则[24]:①大面积覆盖,并与城中心海拔高度相差很小的开阔农田;②结构稳定,植被种类和土壤性质很少发生变化;③远离城市。根据以上原则分别在3个地区周边选择郊区,并统计tj。

同时,由大量的遥感图像试验并参考文献[25-26], 将热岛强度分为7个等级,详见表 2。

|

|

表 2 城市热岛强度划分等级 Table 2 The classifications of UHI intensity |

2 结果与分析 2.1 近10年平均地表温度空间分布

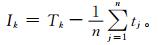

由图 1可以看出,除水体的LST外,3个代表城市的白天陆地LST均明显高于夜晚。合肥地区白天郊区平均LST为19.11~21.10 ℃,而城区白天平均LST为21.13~23.28 ℃,甚至在某些区域最高值达到了25.04 ℃,比其周围郊区高出3.94~5.93 ℃。芜湖地区白天郊区平均LST为20.0~21.77 ℃,城区白天平均LST为21.90~23.01 ℃,最高区域达到24.64 ℃,比其周围郊区高出2.87~4.64 ℃。阜阳地区白天郊区平均LST为19.89~21.91 ℃,城区白天平均LST为21.10~22.98 ℃,最高区域为23.19 ℃,比周围郊区高出1.28~3.3 ℃。同样,3个地区夜晚城区平均LST也都高于郊区,但其差值小于白天。因此,3个城市白天和夜晚的LST高值范围均在市区的中心区域形成了常年稳定的高值斑块, 且3个地区市区内的建成区基本为高值区域,周围郊区和水体都是低值区,说明城市化扩展导致的地表介质的改变是形成热岛效应的主要因素之一[27]。

|

|

| 图 1. 2001—2010年的合肥、芜湖、阜阳MODIS全年平均白天和夜晚地表温度的空间分布 (绿色线为城区行政边界,下同) Fig 1. Spatial distributions of the MODIS-LST in Hefei,Wuhu and Fuyang for daytime and nighttime during 2001—2010 (the green line is the administrative boundary,the same hereinafter) | |

综上所述,合肥、芜湖、阜阳在白天和夜晚均存在不同等级的热岛效应,其中以合肥市的热岛效应最为显著。

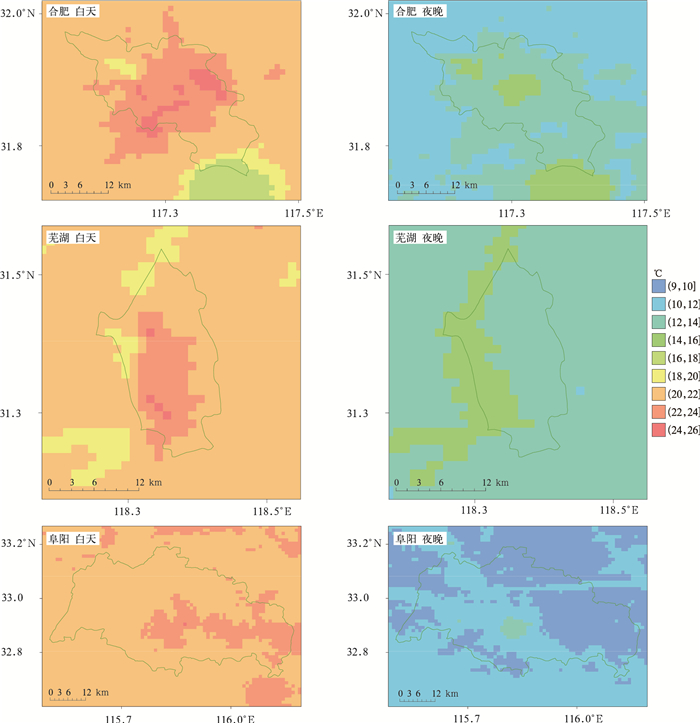

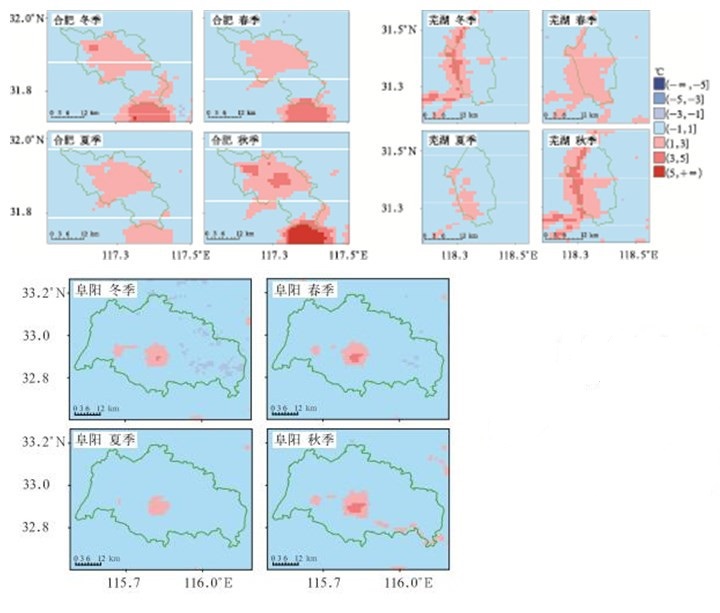

2.2 四季白天平均热岛强度空间分布图 2表示2001—2010年合肥、芜湖、阜阳四季白天的热岛强度空间分布图。

|

|

| 图 2. 2001—2010年合肥、芜湖、阜阳的MODIS冬、春、夏、秋季白天平均热岛强度空间分布 Fig 2. Spatial distributions of MODIS-LST in Hefei,Wuhu and Fuyang for daytime of four seasons from 2001 to 2010 | |

由图 2可知,近10年,3个城市各季节白天均存在不同大小和范围的热岛效应,且春季和夏季强,冬季和秋季弱。冬季热岛效应最弱,只在城市中心存在零星的弱热岛区域;春季和夏季的热岛效应相当显著,且城市中心存在1个强热岛斑块,面积为5~20 km2,在其他位置零星出现少量的强热岛区域,在主城区外围区域分别有面积很大的较强热岛环和弱热岛环。总体上,上述3个城市的热岛强度均由中心向四周扩散并减弱。秋季市区存在一定面积的弱热岛区域,只有合肥东部出现了零星的较强热岛区。综上所述,3个城市白天热岛效应最强的是夏季和春季,秋季次之,冬季最弱。

由于较大面积湖泊和长江的存在,图 2中合肥和芜湖市区都出现了不同程度的冷湖效应。春季和夏季合肥市区的西部存在一块被弱热岛区域包围的无热岛斑块,这是因为这一市区有大片森林的存在,由此可见,水体和森林对缓解城市白天的热岛效应有显著作用,这与石涛等[8]、陈辉等[27]和闫峰等[28]的研究一致。

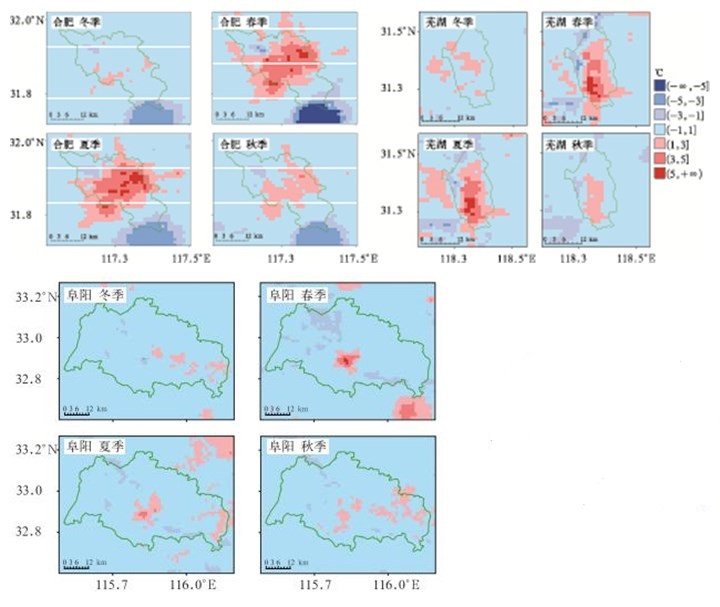

由于受城市发展、大气环流、地理环境等因素影响,同一市区在不同年份的热岛效应存在一定的差异,图 3给出了3个城市的热岛年际变化特征。结果表明,3个城市白天不同等级的热岛面积和热岛强度最显著的是合肥,芜湖次之,阜阳最小。具体来看,3个城市的热岛面积和热岛强度为保持增加趋势,其热岛强度增温率分别为1.1 ℃/10 a, 0.5 ℃/10 a, 0.37 ℃/10 a。以其中热岛效应最显著的合肥为例,2001—2005年和2006—2010年热岛强度大于1 ℃的面积的增加趋势为5.1 km2/a和17.4 km2/a,而热岛强度大于3 ℃的面积在两个时段的增加趋势分别为8.1 km2/a和0.1 km2/a,说明近5年合肥地区热岛强度大于3 ℃的极端热岛情况有所缓解,可能与城市规划、绿地水体覆盖、工业迁出城区等一系列措施有关,这与一些研究的结果类似[29-30]。

|

|

| 图 3. 2001—2010年合肥、芜湖、阜阳白天热岛效应的年际变化特征 Fig 3. Inter-annual variation of UHI intensity in Hefei,Wuhu and Fuyang for daytime from 2001 to 2010 | |

2.3 不同季节夜晚平均热岛强度空间分布

由图 4可知,3个城市近10年各季节夜晚均存在一定的热岛效应。合肥地区的秋季、冬季和阜阳地区的春季、秋季在市中心出现了少部分强热岛斑块,并被一整块弱热岛区域包围;其他季节的城区基本上都由弱热岛区域组成,且面积稳定,强度均一。而芜湖地区除水体外未出现强热岛区域。可见,四季夜晚的热岛效应相差不多。

|

|

| 图 4. 2001—2010年合肥、芜湖、阜阳的MODIS冬、春、夏、秋季夜晚平均热岛强度空间分布 Fig 4. Spatial distribution of the MODIS-UHI intensity in Hefei, Wuhu and Fuyang for nightime of four seasons from 2001 to 2010 | |

与图 3不同的是,图 4中并未出现冷湖效应,且图 3的水体在图 4中以较强热岛的状态出现。由此可见,大片森林和水体对于缓解城市夜晚的热岛效应作用并不明显,甚至成为地表温度的高值中心。

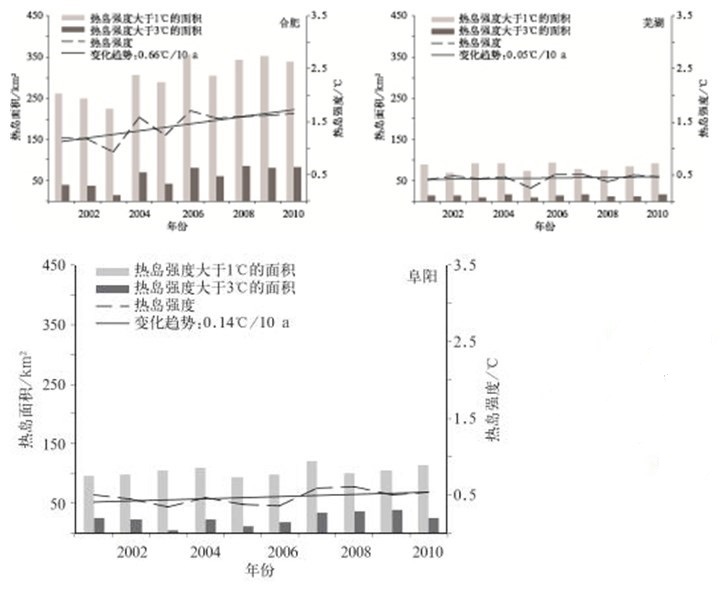

图 5给出了3个城市热岛年际变化特征。结果表明,3个城市夜晚不同等级的热岛面积和热岛强度最显著的是合肥,芜湖和阜阳相差不多。具体来看,合肥、芜湖和阜阳的热岛面积和热岛强度保持增加的趋势,其热岛强度增温率分别为0.66 ℃/10 a,0.05 ℃/10 a,0.14 ℃/10 a。同时,与图 3类似,合肥地区热岛强度大于3 ℃的面积在2006—2010年的增长率也小于2001—2005年的。

|

|

| 图 5. 2001—2010年合肥、芜湖、阜阳夜晚热岛效应的年际变化特征 Fig 5. Inter-annual variations of the UHI intensity in Hefei, Wuhu and Fuyang for nightime from 2001 to 2010 | |

2.4 LST和NDVI的关系

归一化植被指数 (NDVI) 值的大小,反映植被覆盖的浓密程度,植被覆盖状况是决定土地覆盖类型的重要因素,而土地覆盖类型又与土地利用和城市化发展紧密相关。由于城市化发展而出现的热岛效应,可以很好地与NDVI关联起来。

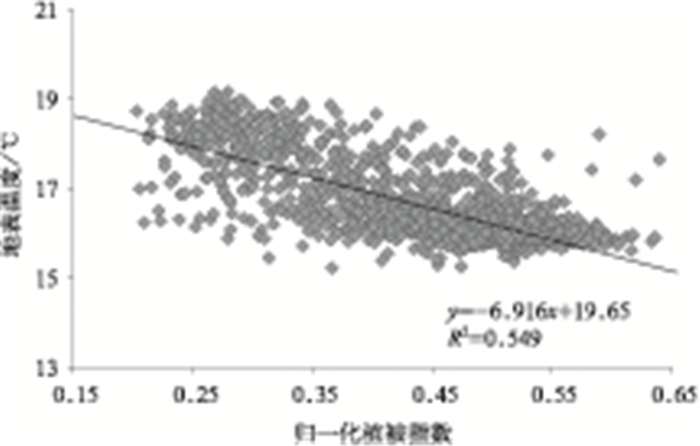

前人的研究表明,NDVI与LST之间存在显著负相关[7-8, 31-33]。因此,对NDVI和LST的定量分析有助于了解影响城市热岛效应的因素。在GIS技术的支持下,按照研究区均匀分布和不同土地利用/覆盖类型代表性取点原则,在3个城市研究区域不同热岛等级内采集100个像元点,统计近10年的平均数据,进行4个季节的LST与NDVI之间回归分析。结果显示:冬季 (图略) LST与NDVI之间相关系数的平方 (R2) 仅为0.24,相关不显著,春季和秋季 (图略) 的LST与NDVI都存在一定的负相关,夏季最为显著 (图 6)。

|

|

| 图 6. 3个城市夏季NDVI与LST的散点图 Fig 6. The scatter diagram between NDVI and LST in summer of three regions | |

可见,夏季LST与NDVI呈明显的负相关关系,两者的相关系数R达到了-0.741,决定系数R2为0.549,城市地表温度是由植被与裸地的混合像元温度决定,因而像元内植被越多城市地表温度就越低。安徽的城市化进程加快,人类活动导致植被覆盖不断减小,使地表温度不断增大,热岛效应不断增强。进一步分析表明,地表温度随着NDVI的增加而下降,即NDVI值每升高0.1,LST约降低0.69 ℃。以上说明提高城市植被覆盖度对降低地表温度有着重要影响,这也与已有的研究结果较为一致[32-33]。

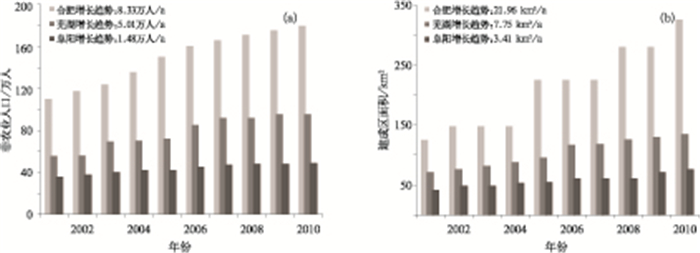

2.5 安徽省代表城市热岛效应对比安徽省代表城市在空间上存在不同程度的热岛效应,省会合肥的热岛效应最为显著,同时,安徽省南部代表城市芜湖的热岛效应强于北部代表城市阜阳。由已有的研究可知,城市的建成区面积和非农业人口是一个与城市热岛效应密切相关的重要指标[34-35]。图 7是3个城市2001—2010年非农业人口以及建成区面积的变化,数据来源于安徽省统计年鉴[15]。可以看出,近10年来,合肥市的非农业人口和建成区面积都呈现出快速的线性增加趋势,分别为8.33万人/a和21.96 km2/a,在3个城市中增长速度最快,芜湖次之,阜阳最小,与3个城市热岛效应的强弱成对应关系。

|

|

| 图 7. 3个城市非农业人口(a)和建成区面积(b)的年际变化 Fig 7. Inter-annual variation of non-rural area population (a) and urban built-up area (b) in three regions | |

据统计,2011年仅芜湖和马鞍山南方两个城市就占安徽省GDP的两成以上,占皖江示范区四成以上,高出安徽北部六市三分之一。从历史上看,安徽省经济发展分化一直较为明显,经济发展南强北弱,综合实力的悬殊,导致城市化进程出现较大的差距。虽然合肥处于安徽中部,但作为省会,政策倾斜对其城市化具有重要影响。如近年来,合肥滨湖新区建设以及以合肥为核心城市的皖江城市带承接产业转移示范区建设等重大规划,使得大量的资金和人口向合肥集聚,加速了城市工业现代化的建设[16], 安徽代表城市目前的热岛效应空间特征与之关系密切。

同时,安徽省代表城市热岛效应时间变化特征明显。从昼夜来看,白天热岛效应最强的是春、夏季,市区热岛强度达到了1.5~2.95 ℃,热岛强度大于1 ℃的面积为150~402 km2,热岛强度大于3 ℃的面积为50~152 km2;夜晚四季热岛强度大小规律不同,且相差不大。从季节来看,在冬季和秋季,夜晚的热岛效应强于白天;在春季和夏季,白天的热岛效应强于夜晚。其中,最为强烈的热岛效应出现在春、夏季的白天。

冬季和秋季白天接受的太阳辐射相对较弱,空调、风扇等电器使用较少,人为释放热减少,热岛效应不明显;夜间,无太阳辐射作用时, 城区地表温度虽有所下降,但是,由于冬季和秋季郊区植被覆盖率较低,郊区地表热容量较小[6, 36], 从而形成夜间城市热岛比白天强的特点。

春季和夏季的白天太阳辐射强烈,整个城区存在密集的建筑,交通运输及居民生活都需要燃烧各种燃料,每天都在向外排放大量的热量,而郊区的植被较为茂盛,地表热容量较大,对降低LST有一定的作用,所以市区春季和夏季的白天呈现出明显的热岛效应;到了夜晚,城区地表辐射冷却过程不断进行,而郊区大量存在的植被会降低LST日较差[6, 37],从而形成夜间城市热岛比白天弱的特点。

3 结论与讨论本文利用覆盖安徽省代表城市近10年的MODIS数据,并结合GIS技术,对LST的日变化及季节特征进行了详细分析,得出安徽省代表城市热岛效应的时空分布特征,主要结论如下:

1) 安徽省代表城市在空间上存在不同程度的热岛效应。安徽经济发展南强北弱,城市化差距明显,省会城市受惠于多种政策倾斜,导致合肥的热岛效应最为显著,安徽省南部代表城市芜湖的热岛效应强于北部代表城市阜阳。

2) 安徽省代表城市在时间上存在不同程度的热岛效应。从季节变化来看,冬季和秋季夜晚的热岛效应强于白天,春季和夏季白天的热岛效应强于夜晚。从日变化来看,春季和夏季的热岛效应白天最强,四季的热岛效应夜晚相差不多。其中,最为强烈的热岛效应出现在春、夏季的白天。

3) 安徽省代表城市热岛面积和热岛强度均呈增加趋势,但合肥作为省会,近5年通过城市规划、绿地水体覆盖、工业迁出城区等一系列措施,热岛强度大于3 ℃的极端热岛效应有一定的缓解。

4) 研究表明:白天水体出现了弱冷岛效应,说明大片水体对缓解城市白天的热岛效应作用显著,而对夜晚热岛效应的缓解作用并不明显,甚至成为地表温度的高值中心。

5) 冬季地表温度与NDVI之间相关不显著,春季和秋季呈负相关关系,夏季最为显著,其相关系数R达到了-0.741,NDVI值每升高0.1,LST约降低0.69 ℃。提高城市植被覆盖度对降低地表温度有重要作用。

安徽省近年城市发展迅速,热岛效应日益凸显,MODIS影像数据广泛应用于城市热岛日变化及季节特征的研究中,本文利用的是Terra卫星提供的两个过境时刻的LST,不能全面表征城市昼夜的热岛效应。因此,利用多个时刻过境的卫星数据来客观反映安徽省热岛效应的连续日变化及季节特征是以后工作的重点。

| [1] | 佟华, 刘辉志, 李延明, 等. 北京夏季城市热岛现状及楔形绿地规划对缓解城市热岛的作用. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 257–366. DOI:10.11898/1001-7313.20050310 |

| [2] | 束炯, 江田汉. 上海城市热岛效应的特征分析. 上海环境科学, 2000, 19, (11): 532–534. |

| [3] | Gillies R R, Carlson T N. Thermal remote sensing of surface soil water content with partial vegetation cover for incorporation into climate models. J Appl Meteor, 1995, 34: 745–756. DOI:10.1175/1520-0450(1995)034<0745:TRSOSS>2.0.CO;2 |

| [4] | 周淑贞, 束炯. 城市气候学. 北京: 气象出版社, 1994. |

| [5] | 唐国利, 任国玉, 周江兴. 西南地区城市热岛强度变化对地面气温序列影响. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 722–729. DOI:10.11898/1001-7313.20080612 |

| [6] | 张佳华, 侯英雨, 李贵才, 等. 北京城市及周边热岛日变化及季节特征的分析. 中国科学, 2005, 35, (增刊Ⅰ): 187–194. |

| [7] | 张宏群, 杨元建, 荀尚培, 等. 安徽省植被和地表温度季节变化及空间分布特征. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 232–240. DOI:10.11898/1001-7313.20110212 |

| [8] | 石涛, 杨元建, 张爱民, 等. 基于TM和GIS的合肥市热环境研究. 遥感技术与应用, 2011, 26, (2): 156–162. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2011.2.156 |

| [9] | 江志红, 叶丽梅. 近十年南京城市热岛演变的遥感研究. 南京信息工程大学学报, 2010, 2, (2): 148–154. |

| [10] | 葛伟强, 周红妹, 杨何群. 基于MODIS数据的近8年长三角城市群热岛特征及演变分析. 气象, 2010, 36, (11): 77–81. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.11.011 |

| [11] | 倪敏莉, 申双和, 张佳华. 长江三角洲城市群热环境研究. 大气科学学报, 2009, 32, (5): 711–715. |

| [12] | 王园园, 李贵才, 张艳.. 利用MODIS/LST产品分析基准气候站环境代表性. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 214–220. DOI:10.11898/1001-7313.20110210 |

| [13] | 董立新, 杨虎, 张鹏, 等. FY-3A陆表温度反演及高温天气过程动态监测. 应用气象学报, 2012, 23, (2): 214–222. DOI:10.11898/1001-7313.20120210 |

| [14] | 侯英雨, 张佳华, 延昊, 等. 利用卫星遥感资料估算区域尺度空气温度. 气象, 2010, 36, (4): 75–79. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.04.013 |

| [15] | 安徽省统计局, 国家统计局安徽调查总队. 安徽统计年鉴 (2002-2011). 北京: 中国统计出版社, 2010: 107–109. |

| [16] | 杨元建, 石涛, 张宏群, 等. 基于遥感的合肥市土地利用动态变化及其成因分析. 中国农学通报, 2011, 27, (8): 454–459. |

| [17] | 严平, 杨书运, 王相文. 合肥城市热岛强度及绿化效应. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2000, 23, (3): 348–352. |

| [18] | 石春娥, 王兴荣, 吴必文. 合肥市夏季热岛特征研究. 南京气象学院学报, 2005, 28, (5): 672–678. |

| [19] | 杨元建, 石涛, 唐为安, 等. 气象台站环境的卫星遥感调查与评估——以安徽代表气象站为例. 遥感技术与应用, 2011, 26, (6): 791–797. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2011.6.791 |

| [20] | 石涛, 杨元建, 蒋跃林, 等. 城市热岛强度变化对安徽省气温序列的影响. 气候与环境研究, 2011, 16, (6): 779–788. |

| [21] | 杨元建, 石涛, 荀尚培, 等. 基于遥感资料研究合肥城市化对气温的影响. 气象, 2011, 37, (11): 1423–1430. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.11.014 |

| [22] | Yang Yuanjian, Bi Wenwu, Shi Chun-e, et al. Impacts of urbanization and station-relocation on surface air temperature series in Anhui Province, China. Pure and Applied Geophysics, 2012. DOI:10.1007/s00024-012-0619-9 |

| [23] | 王桂玲, 蒋维楣, 魏鸣. 城市热岛效应的卫星遥感分析. 南京气象学院学报, 2007, 30, (3): 289–304. |

| [24] | 叶彩华, 刘勇洪, 刘东伟, 等. 城市地表热环境遥感监测指标研究及应用. 气象科技, 2011, 39, (1): 95–101. |

| [25] | 江学顶, 夏北成. 珠江三角洲城市群热环境空间格局动态. 生态学报, 2007, 24, (4): 1461–1470. |

| [26] | 李兴荣, 胡非, 舒文军.. 近15年北京夏季城市热岛特征及其演变. 气象, 2006, 32, (8): 42–46. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.08.007 |

| [27] | 陈辉, 古琳, 黎燕琼. 成都市城市森林格局与热岛效应的关系. 生态学报, 2009, 29, (9): 4865–4874. |

| [28] | 闫峰, 覃志豪, 李茂松, 等. 基于MODIS数据的上海市热岛效应研究. 武汉大学学报, 2007, 32, (7): 576–580. |

| [29] | 李景林, 郑玉洁, 李悦, 等. 乌鲁木齐-昌吉地区城市化对温度的影响及热岛效应分析. 高原气象, 2010, 29, (6): 1609–1618. |

| [30] | 盛辉, 万红, 崔建勇, 等. 基于TM影像的城市热岛效应监测与预测分析. 遥感技术与应用, 2010, 25, (1): 8–14. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2010.1.8 |

| [31] | Lo C P, Quattrochi D A, Luvall J C. Application of high-resolution thermal infrared remote sensing and GIS to assess the urban heat island effect. Int J Remote Sens, 1997, 18, (2): 287–304. DOI:10.1080/014311697219079 |

| [32] | 张小飞, 王仰麟, 吴建生. 城市地域LST-植被覆盖定量关系分析-以深圳市为例. 地理研究, 2006, 25, (3): 369–377. |

| [33] | Kawashima S, Ishida T, Minomura M. Relations between surface temperature and air temperature on a local scale during winter nights. J Appl Meteor, 2000, 39: 1570–1579. DOI:10.1175/1520-0450(2000)039<1570:RBSTAA>2.0.CO;2 |

| [34] | 邵全琴, 孙朝阳, 刘继远, 等. 中国城市扩展对气温观测的影响及其高估程度. 地理学报, 2009, 64, (11): 1292–1302. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.11.002 |

| [35] | 高红燕, 蔡新玲, 贺皓, 等. 西安城市化对气温变化趋势的影响. 地理学报, 2009, 64, (9): 1093–1102. DOI:10.11821/xb200909007 |

| [36] | 刘熙明, 胡非, 李磊, 等. 北京市区夏季城市气候趋势和环境效应的分析研究. 地球物理学报, 2006, 3: 689–697. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2006.03.011 |

| [37] | 吴凌云, 张井勇, 董文杰. 中国植被覆盖对日最高最低气温的影响. 科学通报, 2011, 56, (3): 274–283. |

2013, 24 (4): 484-494

2013, 24 (4): 484-494