2. 中国气象科学研究院,北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

在全球变暖背景下,我国冬季气温表现出了显著的年代际变化特征,1985年以来经历了16个暖冬,而从2004年之后又出现偏冷特征,特别是2008年以来,冬季极端冷事件明显增多。正确认识冬季气温年代际变化的成因对于有效地预测冬季气温异常非常重要。

研究表明:近百年来,我国不同地区的年平均气温均反映出20世纪20年代初和80年代中期的两次增暖[1]。我国气温变暖存在较强的区域性和季节性特征,以北方地区增暖强度最大且在冬季增暖最显著[2]。影响我国冬季气温年际气候异常的大气环流因子主要有东亚冬季风、西伯利亚高压、北极涛动、西太平洋副热带高压和青藏高原高度场等[3-6],外强迫信号主要有ENSO循环[7-8]、北极海冰[9]、热带印度洋海温和黑潮海温异常[10-11]等信号,这些影响因子也存在年代际变化。在年代际时间尺度上,东亚冬季风1987年以后持续减弱[12];西伯利亚高压从20世纪70年代开始减弱直到90年代末,在近20年表现出增强趋势[13];北极涛动在80年代之前多处于负位相,之后出现正位相频次增加[14];冬季喀拉海和巴伦支海的海冰存在10年变化周期[15];赤道东太平洋海温也在1977年之后较前一阶段增暖0.5 ℃,而西北太平洋的海温降低达0.6 ℃[16],El Nio事件在20世纪80年代之前多为东部型,而之后多为中部型[17],这两种海温模态对我国冬季气候的影响也不同;热带印度洋海表温度发生了由冷到暖的年代际变化,20世纪50—60年代为偏冷期,80—90年代为偏暖期[18];黑潮区海温在20世纪90年代后期呈现出升高趋势[19]。

大量研究表明,近几十年我国冬季气温不仅发生了明显的年代际变化,其影响因子也发生了年代际变化,更重要的是我国冬季气温异常与关键影响因子的关系也可能发生了变化。近期有研究认为,ENSO和东亚冬季风的关系在20世纪70年代中期以后减弱,由显著负相关变为相关不显著[20],这说明影响我国冬季气温异常的各关键因子之间的相互关系也可能发生了变化,增加了对冬季气候预测的难度。

本文旨在研究我国冬季气温及其影响因子年代际变化的基础上,重点揭示冬季气温与关键影响因子关系发生年代际变化的基本事实,以及在短期气候预测中如何正确利用这种变化关系来建立预测模型,从而探索我国冬季气温异常的预测方法。

1 资料与方法本文所用的资料包括国家气候中心整编的全国160个站1951—2012年逐月气温,取当年12月与次年1月和2月的气温平均值作为当年的冬季平均气温,气候平均态采用1951—2011年平均值。NCEP/NCAR提供的1951—2012年2.5°×2.5°的月平均再分析资料[21];Hadley中心提供的同时段月平均全球海平面气压资料HadSLP2[22]和英国大气数据中心 (BADC,http://badc.nerc.ac.uk/data/hadisst/) 同时段的1°×1°北极海冰密集度 (SIC) 资料,以及美国国家海洋大气局同时段的2.0°×2.0°的月平均海温资料和逐月ENSO指数 (ONI) 序列资料[23]。

本文所用的大气环流指数资料包括:利用冬季西伯利亚中心区域平均海平面气压定义的西伯利亚高压指数[24],可反映东亚大槽及相关冷空气活动强弱的冬季风指数[20],美国气候预测中心 (CPC) 提供的北极涛动 (AO) 指数,西太平洋副热带高压面积指数[25]和青藏高原高度场指数[26]。

此外,还考虑外强迫因子 (印度洋海温、黑潮海温和北极海冰) 对我国冬季气温的影响, 热带印度洋全区一致海温模态 (IOBW) 定义为热带印度洋20°S~20°N,40°~110°E区域平均的海温距平;黑潮海温指数定义为15.5°~32.5°N,120.5°~150.5°E区域平均的海温距平[27];北极海冰指数定义为北冰洋区域76.5°~83.5°N,60.5°~149.5°E海冰密集度平均值[28]。

利用相关分析获得两个序列之间协同变化的关系,采用滑动t检验方法确定冬季气温序列的气候突变时间,利用多元线性回归建立拟合模型。

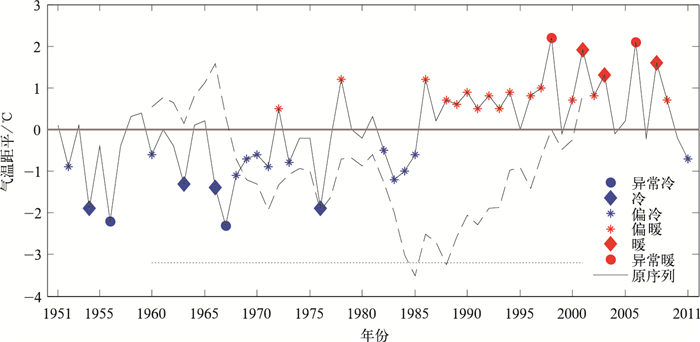

2 冬季气温及关键影响因子的年代际变化 2.1 冬季气温的年代际变化特征1885年以来,我国气温变化存在3个显著增温期,前两次变暖分别为1885—1900年和1910—1940年[29],第3次变暖从20世纪80年代中期开始,滞后于北半球的增暖时间[30]。通过计算我国冬季气温1951—2011年的线性变化趋势,得出近61年来增暖率为0.3 ℃/10 a。为了准确定义我国冬季气温冷期和暖期的分界线,利用滑动t检验得出我国冬季气温在1985年发生由冷到暖的突变 (图 1断线所示)。在1985年之前为冷期,平均气温为-0.5 ℃;而1985年之后为暖期,平均气温为0.7 ℃,较之前上升了1.2 ℃。丁一汇等[31]对我国7个地区冬季地表气温序列用同样的方法进行突变检验发现,全国7个地区冬季气温也普遍在1985年之后发生突变。

|

|

| 图 1. 1951—2011年全国冬季月平均气温距平演变 (断线为气温距平滑动t统计量,横点线为滑动t检验量0.01显著性水平临界值) Fig 1. Anomalies of the winter temperature in China from 1951 to 2011 (dashed line: moving t-test statistic value; straight dotted line: 0.01 significant level critical value) | |

由于季节内变化特征的影响,有的冬季表现为持续偏冷或偏暖,有的冬季表现为冷暖交替。为详细了解冬季冷暖的变化,定义我国冬季 (月) 平均气温距平不大于-2σ (σ为标准差,相当于气温距平不大于-3.5 ℃) 作为异常冷季 (月) 阈值,概率为40年一遇;冬季 (月) 平均气温距平不大于-1.29σ且大于-2σ (即气温距平不大于-2 ℃且大于-3.5 ℃) 作为冷季 (月) 阈值,其发生概率为10年1次;冬季 (月) 平均气温距平不大于-0.43σ且大于-1.29σ (即气温距平不大于-1 ℃且大于-2 ℃) 作为偏冷季 (月) 阈值,其发生的概率是几年1次。类似地,定义异常暖季 (月) 平均气温距平不小于2σ,暖季 (月) 平均气温距平不小于1.29σ且小于2σ,偏暖季 (月) 平均气温距平不小于0.43σ且小于1.29σ。由图 1可知,在1985年之前的冷期,有11年冬季偏冷、4年冷和2年异常冷,共17年;而只有2年冬季偏暖。1985年之后的暖期,有13年冬季偏暖,2年为暖,2年为异常暖,共17年,而在暖期中仅有1年冬季偏冷。在2000年之后,我国冬季气温虽在暖期中,但并未保持持续升温趋势,尤其在2008年低温雨雪冰冻发生之后,我国冬季气温总体趋势明显下降,出现偏冷的月份增加。

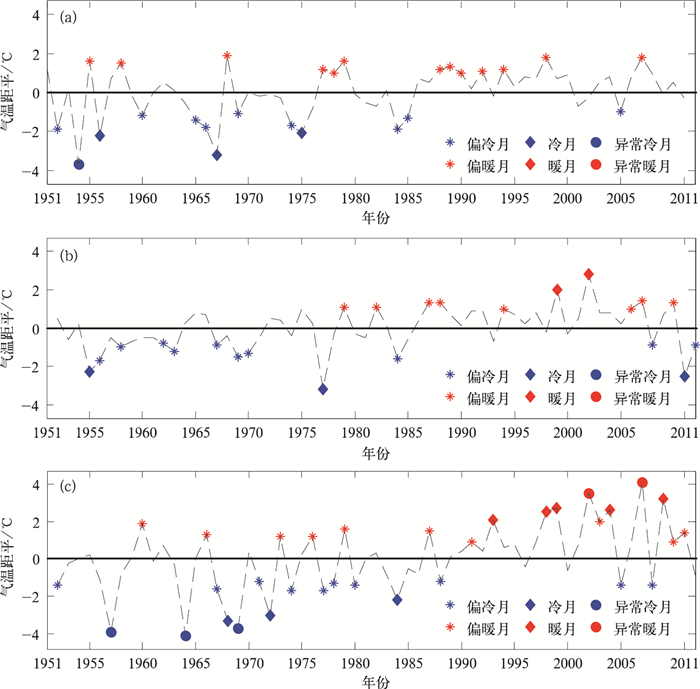

在1951—1985年冷期,冬季3个月出现偏冷月21次、冷月7次、异常冷月4次、偏暖月13次,没有出现暖月和异常暖月 (图 2);在1986—2011年暖期,偏暖月出现18次、暖月7次,异常暖月2次。值得关注的是1986—2003年中,偏冷月仅出现1次,未出现冷月和异常冷月;而在2004—2011年,偏冷月出现5次,冷月1次,7年中有5年出现了偏冷月,出现偏冷月的概率较1986—2003年明显增大,我国冬季气温是否进入了由暖转冷的阶段值得关注和进一步研究。

|

|

| 图 2. 1951—2012年全国平均冬季12月 (a)、1月 (b)、2月 (c)气温距平演变 Fig 2. Anomalies of the temperature in December (a), January (b) and February (c) over China | |

2.2 影响冬季气温异常关键因子的年代际变化

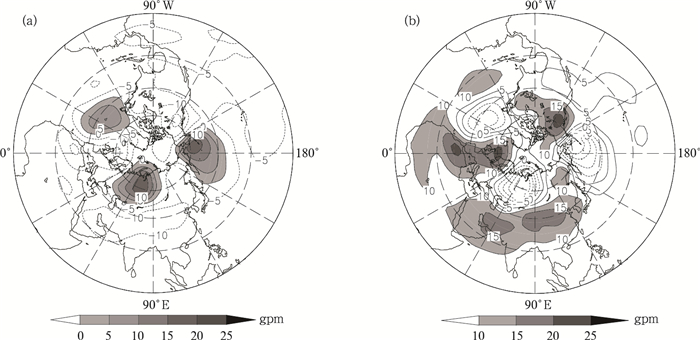

我国冬季气温具有非常显著的年代际变化特征,影响冬季气温异常的关键因子是否也具有类似的年代际变化特征值得探讨。首先,我国冬季冷暖变化与欧亚地区的大气环流型密切相关。1951—1985年冷期的500 hPa高度距平场 (图 3a) 显示欧亚地区呈北高南低的距平分布,大西洋—西欧—乌拉尔山至东亚北部地区为“+ - + -”的典型欧亚型 (EU) 波列分布,乌拉尔山高压脊强且东亚大槽较深,东亚高纬度地区偏北气流较强,盛行经向环流,冷空气活动较强,东亚冬季风偏强,同时西太平洋副热带高压偏弱,这种环流配置有利于冷空气南下入侵我国,我国冬季容易发生寒潮或大范围持续偏冷的情况。1986—2011年暖期的500 hPa高度距平场 (图 3b) 与冷期 (图 3a) 的环流型相反,大西洋至东亚为“- + - +”的波列分布,欧亚地区呈北低南高的距平分布,乌拉尔山为负距平区且东亚大槽较浅,东亚西风带盛行纬向环流,冬季风偏弱,不利于冷空气南下影响我国,同时西太平洋副热带高压偏强,有利于我国大部分地区气温偏高。可见,1985年前后的冬季冷期阶段和暖期阶段,欧亚地区大气环流型基本呈相反的分布特征。

|

|

| 图 3. 冷期 (a) 和暖期 (b) 冬季500 hPa位势高度场距平 Fig 3. Average anomalies of geo-potential height at 500 hPa during cold episodes (a) and warm episodes (b) in winter | |

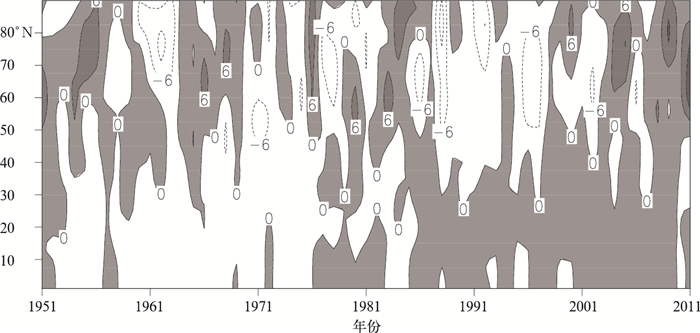

由1951—2011年冬季60°~70°E经度范围内500 hPa位势高度距平随纬度的时间变化 (图 4) 可以看出,冷期 (1951—1985年) 500 hPa高度场从赤道到40°N附近地区持续为负距平,40°N以北的中高纬度地区多为正距平;表明乌拉尔山地区高度场距平呈北高南低的分布,脊强槽深,有利于我国大部地区气温偏低。暖期 (1986—2011年)500 hPa高度场在40°N以南的中低纬度地区为正距平,中高纬度地区多为负距平,乌拉尔山地区高度场距平呈北低南高的分布,弱脊浅槽,有利于我国大部地区气温偏高。

|

|

| 图 4. 1951—2011年冬季60°—70°E区域平均500 hPa位势高度距平的时间-纬度剖面图 (单位:dagpm) Fig 4. Latitude-time section of 60°—70°E average anomalies at 500 hPa in winter from 1951 to 2011 (unit:dagpm) | |

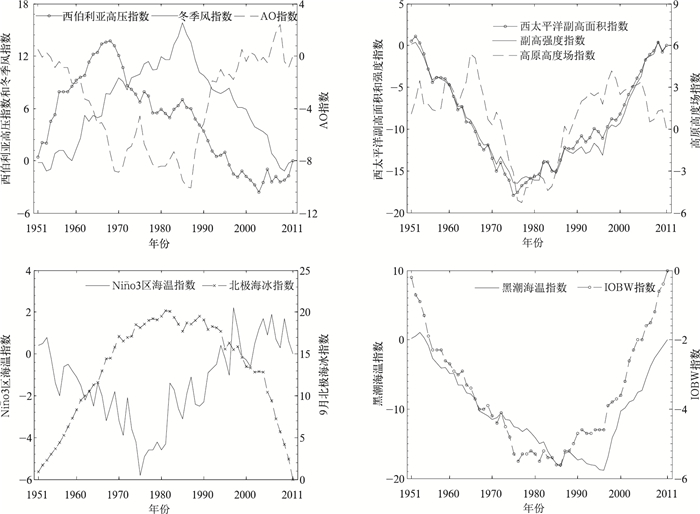

进一步分析影响我国冬季气温关键因子的指数累积距平演变 (图 5) 可知,这些关键影响因子也发生了显著的年代际变化。由图 5可知,西伯利亚高压从20世纪50—60年代末期持续增强,70年代开始持续减弱,直至21世纪进入平稳期;而冬季风指数显示从20世纪50年代持续增强至80年代初,然后持续减弱至21世纪初;AO的年代际变化与西伯利亚高压和冬季风指数变化有所不同,20世纪50—80年代末期有准10年左右的周期振荡,但从20世纪90年代开始至21世纪持续向正位相转换。西伯利亚高压、冬季风指数和AO 3个影响因子的年代际变化与我国冬季气温的年代际变化具有较好的一致性。图 5还反映了中低纬度大气环流因子的年代际变化,西太平洋副热带高压 (以下简称副高) 面积和强度以及青藏高原高度场 (以下简称高原高度场) 大约在1976年前后发生了从负位相到正位相的突变。由图 5可以看出,Niño3区海温和9月北极海冰都发生了明显的年代际变化。Niño3区海温突变时间为1976年和2008年,海温指数经历了降低、升高、又在波动中降低的过程。9月北极海冰在20世纪80年代之前累积距平持续增加;1982年开始累积距平值出现转折性下降,表明海冰明显减少,尤其在2004年之后累积距平直线下降。由图 5也可以看出,热带印度洋全区一致海温模态 (IOBW) 在20世纪50—70年代均处于负位相,1976年开始经历了近10年的冷暖交替变化,80年代中期进入暖位相,气候突变点为1986年。而黑潮海温与IOBW海温变化相似,1986年有短暂回升,之后在20世纪90年代中期进入正位相。

|

|

| 图 5. 我国冬季气温的关键影响因子累积距平曲线 Fig 5. Cumulative anomalies of the key affecting factors of winter temperature in China | |

综上所述,影响我国冬季气温异常的关键因子发生了显著的年代际变化,多数因子的年代际变化超前于冬季气温变化。其中Niño3区的海温距平的年代际变化超前于冬季气温变化大约有10年,9月北极海冰距平超前大约3~4年,西太平洋副高强度、面积和高原高度场超前大约8~10年,而西伯利亚高压、冬季风指数、AO和IOBW超前大约1~2年,而黑潮海温的年代际变化较冬季气温变化略有滞后。需要指出的是,这些影响因子年代际转型的时间与我国冬季气温的年代际转型时间并不完全一致,多数外强迫信号和大气环流因子的转型时间超前,影响因子与我国冬季气温的年代际变化之间必然存在某种内在的物理联系,正是这些影响因子年代际和年际变化的影响决定了我国冬季气温年代际和年际变化特征,其机制有待深入探究。

3 冬季气温与影响因子关系的年代际变化 3.1 时间域的年代际变化特征从全时段 (1951—2011年)、冷期 (1951—1985年) 和暖期 (1986—2011年) 我国冬季气温与前期和同期的大气外强迫因子、大气环流因子的相关系数 (表 1) 发现,海温指数和北极海冰指数与我国冬季气温相关关系发生了显著的年代际变化,尤其是冬季黑潮区海温和IOBW指数与我国冬季气温相关关系在冷期比暖期更为显著,但9月北极海冰与我国冬季气温相关关系在暖期比冷期更为显著。即我国冬季气温与同期黑潮区海温、赤道印度洋海温的相关关系发生了年代际减弱、而与9月北极海冰指数的相关关系发生了年代际增强的特征。同期大气环流因子对我国冬季气温不同时段的影响不完全相同,冬季风指数、西伯利亚高压以及西太平洋副高面积指数等在整个时段均显著影响我国冬季气温,但是它们在暖期中与冬季气温的相关关系较冷期更为显著,它们与我国冬季气温的关系发生了年代际的增强。高原高度场指数在整个时段均显著影响我国冬季气温,但它在冷期与冬季气温的相关更为显著,说明青藏高原的热力作用与我国冬季气温的关系出现年代际减弱的趋势。另外,AO指数在全时段与冬季气温相关不显著,但是分阶段之后 (冷期和暖期) 相关关系略有增强。AO指数在全时段与我国冬季气温相关不显著的主要原因是它对全国不同区域冬季气温的影响不同所致。

|

|

表 1 大气外强迫因子和环流因子与我国冬季气温的相关系数 Table 1 The correlation coefficients of winter temperature to external forcing and circulation factors |

3.2 空间域的年代际变化特征

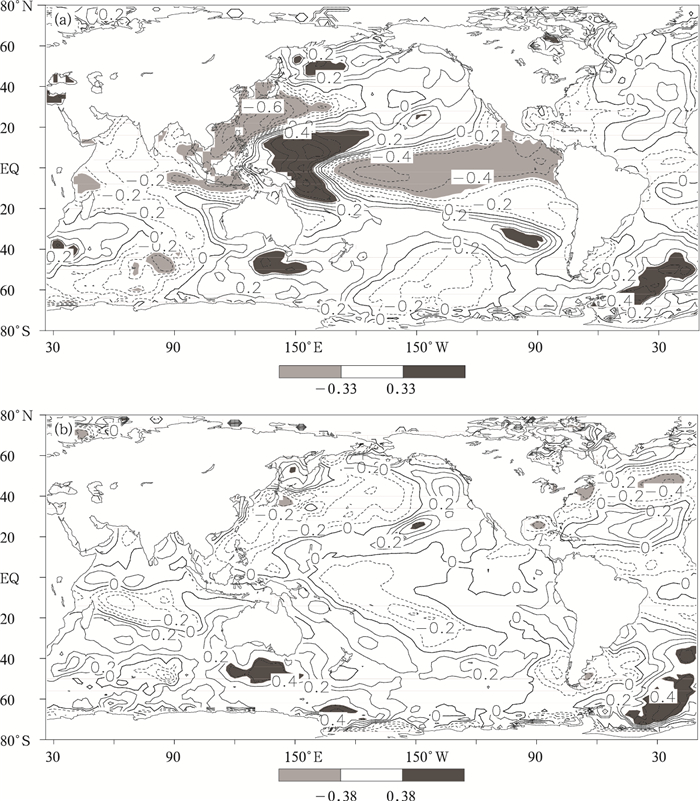

在我国冬季气温经历了冷暖期交替之后,冬季气温与其影响因子之间相关关系不仅在时间尺度上发生了改变,在空间分布上也发生了变化。图 6给出了冬季风指数、冬季AO指数、9月北极海冰指数与冷期和暖期冬季气温的相关系数分布图。冷期冬季风指数与我国气温在大部分地区呈显著负相关,高相关区中心位于东北南部、华南大部;而暖期两者显著相关的区域增加,尤其是新疆和东北大部相关度增加。这说明冬季风在冷期和暖期对全国冬季气温影响范围和强度的显著性发生了改变。AO与我国冬季气温分别在冷期和暖期的相关关系的空间分布变化显示,AO由负位相转正位相过程中,在东北、华北和新疆地区的正相关区域变化不大,但与我国中部至南部地区呈负相关,尤其与云南地区的负相关显著增强。该现象值得进一步研究。而9月北极海冰和我国冬季气温相关在冷期并不显著,在进入暖期后则呈显著正相关,尤其是西北东部到西南地区相关尤为显著。

|

|

| 图 6. 我国冬季气温与关键影响因子相关分布 (阴影表示达到0.05显著性水平区域) Fig 6. The correlation coefficients between winter temperature and key affecting factors (shaded areas denote passing the test of 0.05 level) | |

不仅我国冬季气温异常与影响因子的关系发生了年代际变化,同时影响因子之间的关系也发生了年代际变化。从东亚冬季风时间序列与同期全球海温的相关系数分布 (图 7) 可以看出,冷期 (图 7a) 东亚冬季风与中东太平洋、印度洋以及西太平洋暖池和日本海等海区呈负相关,与赤道中太平洋南北两侧中纬度海区呈正相关,这种相关的空间分布是典型的ENSO分布型。也就是在La Niña年的冬季东亚冬季风较强,相应地,我国冬季气温偏低,El Niño年的冬季则相反。而暖期 (图 7b) 冬季风指数与全球海区几乎没有达到显著性水平的相关区域,说明冬季风指数与冬季海温相关关系呈现出显著的年代际减弱特征。

|

|

| 图 7. 冷期 (a) 和暖期 (b) 冬季风指数与同期海温相关图 (阴影区相关系数达到0.05显著性水平) Fig 7. The correlation coefficients between winter monsoon index and simultaneous SSTs in cold episodes (a) and warm episodes (b) (shaded areas denote passing the test of 0.05 level) | |

由以上分析可见,不仅我国冬季气温异常与影响因子的时空关系发生了显著的年代际变化,而且影响因子之间的相互关系也发生了显著的年代际变化。

4 冬季气温预测方法的探讨统计预测方法依然是目前短期气候预测业务的主要方法之一, 但该方法的缺陷是利用历史资料建立的统计预测模型有很高的历史回报拟合率,但在实际气候预测时技巧比较低。主要因为预测对象和影响因子之间虽然具有显著的统计关系,但缺乏明确的物理联系,造成所建立的预测模型不能正确反映两者真实的物理机制;另外,影响因子与预测对象的关系已经发生了变化,而统计预测模型没有正确反映两者之间变化的关系,从而导致统计预测结果不正确。

前面分析指出,我国冬季气温及其影响因子具有显著的年代际变化特征,冬季气温与关键影响因子的关系以及不同影响因子之间的时空关系也出现了显著的年代际变化。正确的预测方法和策略应该是在同样的年代际背景下,利用预测对象与预测因子的关系建立预测模型,以确保预测技巧的稳定性和有效性。

为了证明这种策略的有效性,根据表 1给出的全时段、冷期和暖期的前期外强迫因子和同期大气环流因子与我国冬季气温的相关关系,分别建立全时段、冷期和暖期的冬季气温回归模型。该模型中使用了同期外强迫因子和大气环流因子,并不具有实际预测的能力,但可用于比较3种不同建模策略的差异。为直观比较各因子对冬季气温的贡献大小,对冬季气温和影响因子序列分别进行标准化处理。

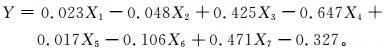

试验1:利用与冬季气温在全时段显著相关的外强迫因子和大气环流因子以及多元线性回归方法,进行冬季气温 (Y) 的拟合试验,线性回归方程为

|

(1) |

式 (1) 中, X1表示冬季黑潮海温指数,X2表示IOBW指数,X3表示9月北极海冰指数,X4表示西伯利亚高压,X5表示冬季风指数,X6表示冬季西太平洋副高面积指数,X7表示冬季高原高度场指数的贡献。可以看出, 在全时段中北极海冰、西伯利亚高压、高原高度场的贡献较大。

试验2:利用与冬季气温在冷期显著相关的外强迫因子和大气环流因子以及多元线性回归方法,进行冬季气温 (Y) 的拟合试验,线性回归方程为

|

(2) |

式 (2) 中,X1表示冬季黑潮海温指数,X2表示IOBW指数,X4表示西伯利亚高压指数,X5表示冬季风指数,X6表示冬季西太平洋副高面积指数,X7表示冬季高原高度场指数。可以看出,在冷期西伯利亚高压和高原高度场的贡献较大。

试验3:利用与冬季气温在暖期显著相关的外强迫因子和大气环流因子以及多元线性回归方法,进行冬季气温 (Y) 的拟合试验,线性回归方程为

|

(3) |

式 (3) 中,X3表示9月北极海冰指数,X4表示西伯利亚高压指数,X5表示冬季风指数,X6表示冬季西太平洋副高面积指数。根据回归系数可见,暖期北极海冰、西伯利亚高压、冬季风、西太平洋副高的贡献较为均衡,其中西伯利亚高压的影响更突出些。在不同时段,主要影响因子有所不同,其原因也值得进一步分析。

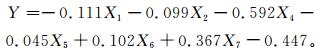

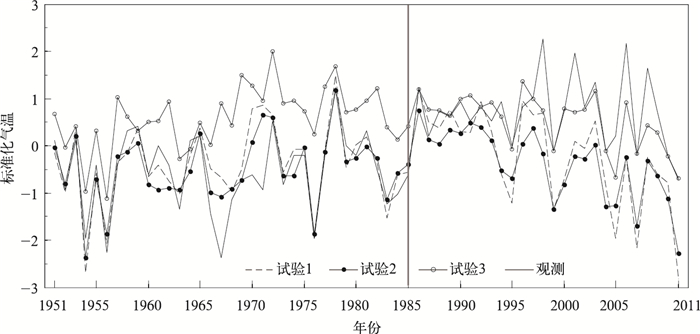

图 8给出了3个模拟试验的拟合气温与冬季气温时间序列。试验1中,全时段拟合的冬季气温与观测值在冷期的相关系数为0.77,均方根误差为0.58;在暖期的相关系数为0.62,均方根误差为1.27。试验2中,冷期显著因子拟合的冬季气温与观测值在冷期的相关系数为0.80,均方根误差为0.50;在暖期的相关系数为0.60,均方根误差为1.32。试验3中,暖期显著因子拟合的冬季气温,与观测值在冷期的相关系数为0.56,均方根误差为1.35;在暖期的相关系数为0.66,均方根误差为0.60。

|

|

| 图 8. 试验1模型拟合、试验2模型拟合、试验3模型拟合和观测的冬季气温标准化时间序列 Fig 8. The hindcast winter temperature by Test 1, Test 2, Test 3 and the time series of standardized observed temperature | |

可见,利用冷期影响因子建立的模型拟合冷期气温时,均方根误差最小,相关系数最大,拟合效果最佳,但该模型拟合暖期气温效果最差。利用暖期的影响因子建立模型拟合暖期气温时,均方根误差最小,相关系数最大,拟合效果最佳,而该模型用于冷期的气温拟合效果最差。全时段模型对冷期的拟合效果较冷期因子建立的模型拟合差,对暖期的拟合效果较暖期因子建立的模型拟合差。3组拟合试验说明,不能笼统地用全时段影响因子建立统计预测模型,更不能用冷期的影响因子建模来预测暖期的冬季气温,或用暖期的影响因子建模来预测冷期的冬季气温。不同年代际背景下应选取不同的关键影响因子对气温进行预测,这样才可能提高预测准确率。

5 结论和讨论本文分析了我国冬季气温及其影响因子的年代际变化特征,揭示了多个影响因子与我国冬季气温时空关系发生了显著的年代际变化,提出采用正确的建模策略才能够有效地利用统计预测方法提高冬季气温的预测技巧。主要结论如下:

1) 我国冬季气温及其关键影响因子均具有显著的年代际变化特征。1985年冬季之前为冷期,之后为暖期,其中2004—2011年冬季暖的范围和程度明显减弱。影响我国冬季温度异常的关键因子也具有显著的年代际变化,且大多超前于我国冬季气温的变化。

2) 我国冬季气温及其影响因子的时空关系发生了年代际变化,冬季气温与热带印度洋、黑潮海温、高原高度场的相关关系发生了显著的年代际减弱,与9月北极海冰指数、冬季风指数、西伯利亚高压以及西太平洋副高面积指数的相关关系发生了年代际增强;影响因子之间的关系也发生了年代际变化,冬季风指数与冬季海温的关系也发生了显著的年代际变化,呈减弱趋势。

3) 针对我国冬季气温与其影响因子的时空关系发生了年代际变化的事实,提出了考虑冷期和暖期不同影响因子对冬季气温的影响,分时段建立预测模型的策略。这样可以适应冬季气温及其影响因子关系发生年代际变化的事实,对提高预测准确率极其重要。

本文仅仅揭示了我国冬季气温与影响因子及其关系年代际变化的一些基本事实,对于我国冬季气温和影响因子关系年代际变化的机理以及对冬季气温预测方法的应用还需要深入研究。本文提出了分时段建立统计预测模型的策略,但在使用统计预测模型对未来状态进行预测时,要求预测时段与建立统计模型所使用的资料序列处于同一个年代际变化背景下,即假设模型结构在建模和预测期间保持不变,若遇到预测时段内发生年代际突变时仍存在不确定性,需要进一步对年代际变化趋势进行预测。关于预报对象和预报因子之间年际关系的年代际变化机理和预测应用问题还需深入研究。

| [1] | 王绍武, 叶瑾琳, 龚道溢, 等. 近百年中国气温序列的建立. 应用气象学报, 1998, 9, (4): 392–401. |

| [2] | 陈隆勋, 邵永宁, 张清芬, 等. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 1991, 2, (2): 164–174. |

| [3] | 郭其蕴. 东亚冬季风的变化与中国气温异常的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 218–225. |

| [4] | 刘实, 布和朝鲁, 陶诗言, 等. 东亚冬季风强度的统计预测方法研究. 大气科学, 2010, 34, (1): 35–44. |

| [5] | 孙林海, 赵振国. 我国暖冬气候及其成因分析. 气象, 2005, 30, (12): 57–60. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.12.011 |

| [6] | 汤懋苍, 安林. 高原地区月平均海平面气压图的绘制方法及初步分析结果. 高原气象, 1985, 4, (4): 372–381. |

| [7] | Li Chongyin. Interaction between anomalous winter monsoon in East Asia and El Nino events. Adv Atmos Sci, 1990, 7, (1): 36–46. DOI:10.1007/BF02919166 |

| [8] | Zhang R, Sumi A, Kimoto M. Impact of El Niño on the East Asian monsoon:A diagnostic study of the '86/87 and '91/92 events. J Meteorol Soc Japan, 1996, 74, (1): 49–62. DOI:10.2151/jmsj1965.74.1_49 |

| [9] | 武炳义, 黄荣辉. 冬季北极喀拉海巴伦支海海冰面积变化对东亚冬季风的影响. 大气科学, 1999, 23, (3): 267–275. |

| [10] | 谭言科, 张人禾, 何金海, 等. 热带印度洋海温的年际变化与ENSO. 气象学报, 2004, 62, (6): 831–840. |

| [11] | 朱伟军, 孙照渤. 冬季黑潮区域海温异常对北太平洋风暴轴的影响. 应用气象学报, 2000, 11, (2): 145–153. |

| [12] | Wang L, Huang R H, Gu L, et al. Interdecadal variations of the East Asian winter monsoon and their association with quasi-stationary planetary wave activity. J Climate, 2009, 22, (18): 4860–4872. DOI:10.1175/2009JCLI2973.1 |

| [13] | Jeong J H, Ou T, Linderholm H W, et al. Recent recovery of the Siberian High intensity. J Geophys Res, 2011, 116: D23102. DOI:10.1029/2011JD015904 |

| [14] | Watanabe M, Nitta T. Decadal changes in the atmosphere circulation and associated surface climate variation in the Northern Hemisphere winter. J Climate, 1999, 12, (2): 494–510. DOI:10.1175/1520-0442(1999)012<0494:DCITAC>2.0.CO;2 |

| [15] | 武炳义, 高登义, 黄荣辉. 冬春季节北极海冰的年际和年代际变化. 气候与环境研究, 2000, 5, (3): 249–258. |

| [16] | 朱亚芬, 钱维宏. 全球海温异常的年代际变化. 海洋预报, 1998, 15, (4): 1–7. DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.1998.04.001 |

| [17] | Kug J S, Jin F F, An S I. Two types of El Nino events:Cold tongue El Nino and warm pool El Nino. J Climate, 2009, 22, (6): 1499–1515. DOI:10.1175/2008JCLI2624.1 |

| [18] | 晏红明, 肖子牛, 谢应齐. 近50年热带印度洋海温距平场的时空特征分析. 气候与环境研究, 2000, 5, (2): 180–188. |

| [19] | 赵斐苗, 朱鑫君, 李飞, 等. 黑潮区域海温异常与我国冬季气温和降水的关系. 气象与环境科学, 2007, 30: 28–31. DOI:10.3969/j.issn.1673-7148.2007.01.007 |

| [20] | 王会军, 贺圣平. ENSO和东亚冬季风之关系在20世纪70年代中期之后的减弱. 科学通报, 2012, 57, (19): 1713–1718. |

| [21] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77, (3): 437–471. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [22] | Allan R, Ansell T. A new globally complete monthly historical gridded mean sea level pressure dataset (HadSLP2):1850—2004. J Climate, 2006, 19, (22): 5816–5842. DOI:10.1175/JCLI3937.1 |

| [23] | Smith T M, Reynolds R W, Peterson T C, et al. Improvements to NOAA's historical merged land-ocean surface temperature analysis (1880—2006). J Climate, 2008, 21: 2283–2296. DOI:10.1175/2007JCLI2100.1 |

| [24] | Gong D Y, Ho C H. The Siberian High and climate change over middle to high latitude Asia. Theor Appl Climatol, 2002, 72, (1-2): 1–9. DOI:10.1007/s007040200008 |

| [25] |

刘芸芸, 李维京, 艾 |

| [26] | 白虎志, 马振锋, 董文杰. 青藏高原地区季风特征及与我国气候异常的联系. 应用气象学报, 2005, 16, (4): 484–491. DOI:10.11898/1001-7313.20050409 |

| [27] | 朱伟军, 孙照渤, 彭加毅. 冬季太平洋SST异常对风暴轴和急流的影响. 南京气象学院学报, 1999, 22, (4): 575–581. |

| [28] | 武炳义, 苏京志, 张人禾. 秋-冬季节北极海冰对冬季西伯利亚高压的影响. 科学通报, 2011, 56, (27): 2335–2343. |

| [29] | 秦大河. 中国气候与环境演变:2012第一卷科学基础. 北京: 气象出版社, 2012. |

| [30] | 陈隆勋, 周秀骥, 李维亮, 等. 中国近80年来气候变化特征及其形成机制. 气象学报, 2004, 62, (5): 635–646. |

| [31] | 丁一汇, 张莉. 青藏高原与中国其他地区气候突变时间的比较. 大气科学, 2008, 32, (4): 794–805. |

2013, 24 (4): 385-396

2013, 24 (4): 385-396