2. 国家气象中心,北京 100081;

3. 南京信息工程大学,南京 210044

2. National Meteorological Center, Beijing 100081;

3. Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

卫星云导风是通过一段时间内的连续3幅卫星图像,采用相关系数法追踪云与水汽分布图型的模板图像随大气流动而得到。静止卫星能全天候不间断地观测大气运动,与其他观测资料相比,静止卫星云导风资料具有覆盖范围广、时空密度大等优点,因此,它能有效弥补海洋、高原等地区观测信息的不足,为天气分析和数值预报提供大量有用的观测资料[1-4]。庄照荣等[5]分析了云导风产品的误差特征,并用GRAPES三维变分同化系统对其进行了同化试验,试验结果表明,云导风资料可以提高分析场和预报场中风压场的质量,在台风预报试验中可以更准确地预报台风路径和降水。王栋梁等[6]采用四维变分同化系统同化GMS-5水汽和红外云导风资料, 结果表明, 同化云导风之后对热带气旋路径预报有一定改善。李华宏等[7]利用探空观测资料对FY-2C云导风资料进行偏差订正,并根据热成风原理进行质量控制,数值对比试验表明, 同化云导风资料能很好地改善24 h暴雨预报的强度和落区。

静止卫星云导风的质量控制是卫星资料同化中的关键部分之一[8]。鉴于国内对全球云导风产品质量控制和资料同化方面的研究和应用较少,本文在统计大量云导风资料的基础上,设计了一套简单有效且切实可行的质量控制方法,研究探讨了质量控制前后,全球云导风产品进入三维变分同化模块前后的结果差异,并分析了云导风对全球区域中短期数值预报的改进作用。

1 云导风的质量控制目前,大多数气象卫星云导风产品存在观测误差较大的问题,主要原因是高度指定存在较大误差[9-11]。相关研究表明[12-13],该问题可以结合数值预报场采用一维变分方法对云导风高度进行调整得以解决。但这种方法会引入模式误差,也不适合于所有卫星所有通道的云导风。因此,本文采用简单可行的方法对云导风产品进行了质量控制和稀疏化等工作,并考察了质量控制前后云导风数量的垂直分布特征。

1.1 资料简介统计样本采用2010年7月1日—2011年9月30日00:00 (世界时,下同) 和12:00两个时次的5颗静止卫星 (GOES-11/13,NETEOSAT-9,FY-2E,MTSAT-2R) 的5个通道 (红外通道IR,可见光通道VIS,有云区的水汽通道WV3,晴空区的水汽通道WV5,晴空和有云区的水汽通道WV7) 的云导风资料 (国家卫星气象中心提供) 和探空资料。探空资料已经过质量控制,主要包括静力学检查、极值检查和空间一致性检查。

统计分析时按纬度将研究区域划分为3个地理区域:赤道外北半球地区NH (20°~60°N)、赤道地区TR (20°S~20°N) 和赤道外南半球地区SH (20°~65°S)。垂直方向上按气压大致分为3层:高层为10~400 hPa,中层为400~700 hPa,低层为700~1000 hPa。

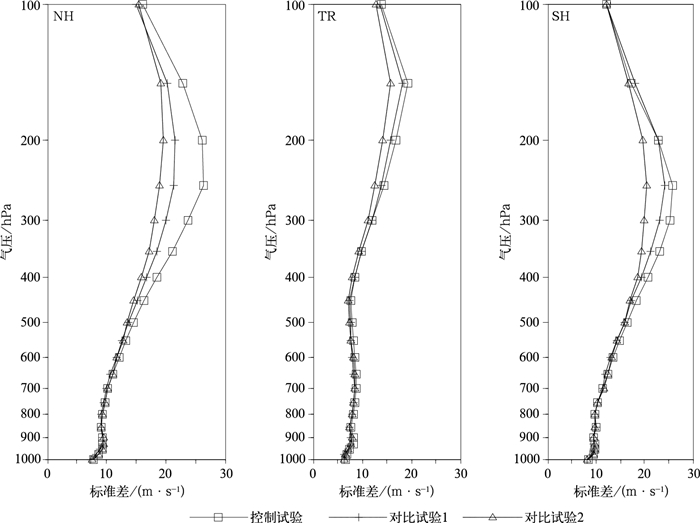

1.2 质量标识码的阈值目前,国际上普遍采用云导风的质量标识码QI (Quality Indicator) 来作为衡量云导风产品质量好坏的依据。QI值附加在云导风产品中,是云导风制作者在高度指定完成后将云导风与数值预报风场进行比较后得出的可信度参考数值[12],取值范围为0~100%,数值越大,可信度越高。为了考察QI值对云导风质量的指示意义,本文统计分析了云导风的误差。统计时,提取某一QI值范围内的云导风资料,以探空站点为中心,在1°×1°范围内搜索距离探空最临近的云导风,垂直方向上用三次样条法将探空风场插值到与云导风相对应的层次上,相减得到分析样本。在此基础上计算云导风的偏差与标准差,如图 1所示,图中以MTSAT-2R为例,其他卫星的统计结果与此相似。

|

|

| 图 1. 赤道外北半球MTSAT-2R云导风u分量与探空的平均偏差与标准差 Fig 1. The mean and standard deviation for the u-component speed bias of MTSAT-2R cloud derived wind vectors against radiosonde observations in the Northern Hemisphere extra-tropics | |

统计结果表明,静止卫星云导风产品的QI值对质量具有一定的指示意义,表现在速度偏差与标准差随着QI值的增大而逐渐减小。在满足数值模式对观测资料误差要求的条件下,当偏差和标准差减小到一定程度时,可以运用到数值预报中。本文将高层、中层和低层的偏差阈值均设定为1 m·s-1,标准差阈值分别为5, 4 m·s-1和3 m·s-1,并以此为标准来确定各卫星各区域各层次符合要求的QI阈值。统计结果如表 1所示。

|

|

表 1 云导风QI阈值 (单位:%) Table 1 QI thresholds for cloud derived wind vectors (unit:%) |

1.3 质量控制方案

对于观测相对密集的资料,需要进行稀疏化处理。稀疏化处理可以去除多余的观测信息,为计算减轻负担,并能减小观测误差的空间相关性[13]。为了避免云导风资料在空间上的不均匀分布,本文采用等距稀疏化方案,即在水平方向按2°×2°的格距进行划分; 垂直方向上, 中、低层按间隔为100 hPa,高层按间隔为50 hPa进行划分,每个立方体空间内采用以下指标T对云导风进行删选,仅选取T最小的云导风。

|

(1) |

式 (1) 中,α为云导风生成时间与分析时间的时间差的绝对值 (单位:s),β为云导风与稀疏化网格中心的距离 (单位:(°)),γ为1与QI值之差。参数ω1,ω2,ω3取值分别为3,2,5。

这里设定的时间窗为2 h,只有在时间窗内的云导风才能进入删选。具有高QI值,时间上离分析时间最近、水平方向距离网格中心最近特点的云导风资料才会被保留下来。2°×2°的格距划分方案是在Hollingsworth等[14]和Lonnberg等[14-15]的理论基础上采用红外通道云导风资料计算得出的,结果表明,当高层云导风稀疏化距离达到200 km时,观测误差的空间相关性可以忽略[13]。其他通道的云导风由于样本数量不足未能统计计算,稀疏化距离也采用200 km。

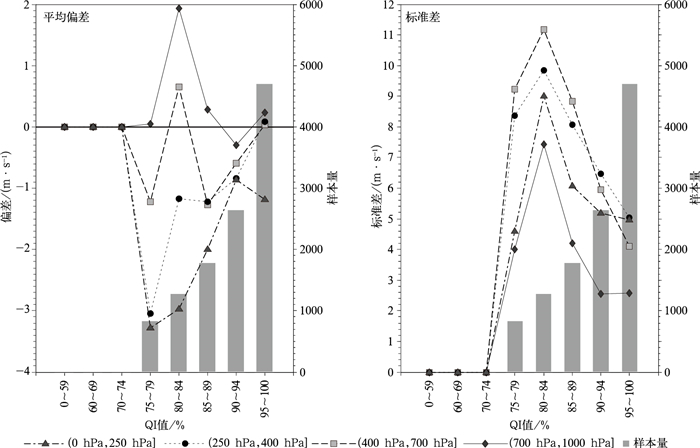

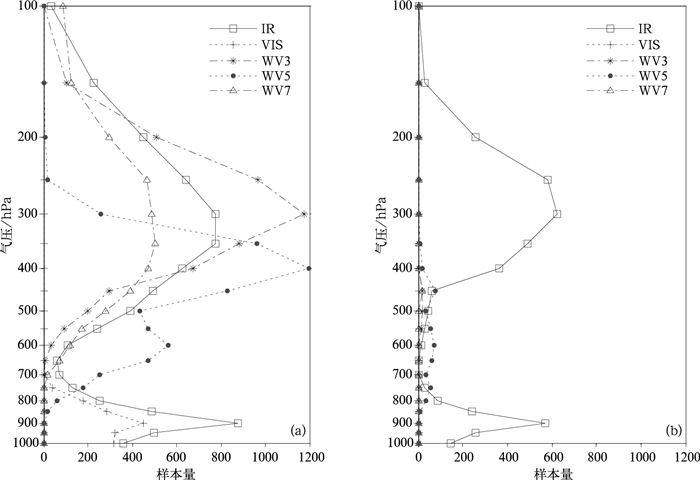

经过稀疏化后,云导风的数量在质量控制前、后的垂直分布如图 2所示。

|

|

| 图 2. 云导风数量的垂直分布廓线 (a) 质量控制前,(b) 质量控制后 Fig 2. Vertical distribution profile for the number of cloud derived wind vectors (a) before quality control, (b) after quality control | |

由图 2可以看出,质量控制前红外通道云导风主要分布在中、高层,低层也有少量分布,可见光通道主要分布在低层,水汽通道主要分布在中、高层。质量控制后红外通道云导风占总数的绝大部分,其中500~600 hPa的数量减少得最多,仅有少量水汽通道的云导风被保留下来,可见光通道基本没有。质量控制后红外通道的云导风主要集中在高层200~400 hPa,低层850~950 hPa也有较多分布。

1.4 观测误差统计观测误差在资料分析系统和三维变分同化中起着决定性作用,它决定着观测值与背景初猜值的相对重要性以及这些信息在空间和变量之间的传播方式。由于实际大气真值未知,因此需要采用合理的方法来估计观测误差,其中在观测空间利用新息向量法[14-15],即观测值与背景值之差来分离观测误差与背景误差方差的方法估计出的结果较为准确,其估计出的观测误差可直接用于资料分析系统中。本文采用探空资料作为背景场以及同区域、同时段的云导风资料,利用贝塞尔函数拟合方法在观测空间分离观测误差与背景误差方差,计算得到云导风的观测误差[16-17]。由于统计时未考虑云导风之间的相关性,为了削弱这种相关影响,采用放大观测误差的方法[18],在统计计算得到的观测误差的基础上放大1.5~2.5 m·s-1。结果如表 2所示。

|

|

表 2 各层云导风的观测误差均方差 Table 2 Observation errors of cloud derived wind vectors at each level |

2 数值试验 2.1 试验方案

为了对比分析加入云导风产品高度调整前后对数值模式预报效果的影响,设计了3个数值试验方案。

控制试验:使用来源于NECP的GFS全球预报模式提供的12 h预报场资料作为模式的背景场,不同化任何观测资料。

对比试验1:在控制试验的基础上添加质量控制前的云导风观测资料,进行2°×2°的等距稀疏化。

对比试验2:在控制试验的基础上添加质量控制后的云导风观测资料,进行2°×2°的等距稀疏化。

在进行数值预报时,采用同一套物理参数化方案,总共进行了为期15 d (共30个) 的预报试验 (2011年9月28日00:00—10月12日12:00),每个试验采用每隔12 h进行1次循环同化,向前预报120 h,水平格距为1°×1°。

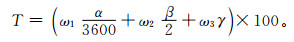

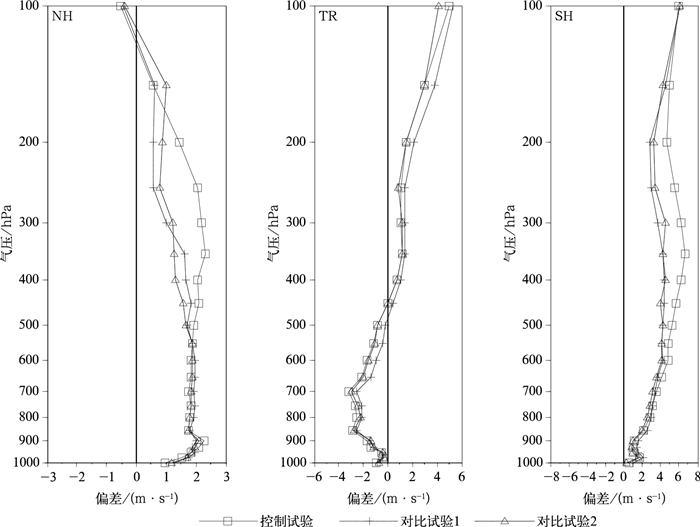

2.2 分析场检验图 3和图 4表明,在赤道外北半球地区中低层 (500~1000 hPa) 分析场的风速比探空实测风偏大1~2 m·s-1,标准差在7~15 m·s-1范围内,500 hPa以上对比试验1和对比试验2的偏差和标准差都明显好于控制试验。在300~500 hPa,对比试验2好于对比试验1,从资料数量的角度讲,两者的红外通道云导风数量差别不大,而对比试验1的水汽通道云导风比试验2数量多,有可能是这些资料给模式引入了较大误差,使得预报质量下降。而在300 hPa以上,对比试验1和对比试验2偏差均在1 m·s-1以内,对比试验1略好于对比试验2;标准差方面,两者均好于控制试验,最大减小约5 m·s-1 (20%),对比试验2好于对比试验1。

|

|

| 图 3. 分析场风场u分量与探空风场的偏差的垂直分布 Fig 3. Vertical distribution for the u-component speed bias of analysis wind field against radiosonde observations | |

赤道地区中、低层 (450 hPa以下) 分析场风速存在负偏差,在700 hPa处达到最大,约为-3 m·s-1,3种方案中对比试验1最好,可能原因是对比试验1在中、低层包含有较多的水汽通道云导风。中、高层 (200~450 hPa) 3个方案偏差均在1 m·s-1以内,对比试验2的标准差明显小于另外两种方案。赤道外南半球地区中、高层 (150~500 hPa),对比试验2的标准差在20 m·s-1内,比其他方案小约20%,风速存在正偏差,约为4 m·s-1。此外,3个区域的风场标准差在高层均有先增大后减小的趋势,这可能与高空急流有关。

2.3 预报场检验为了对比分析加入云导风资料质量控制前后模式的预报效果,本文将预报场与该预报时刻模式的三维变分分析场进行对比统计,采用改进率I来衡量对比试验的改进效果,公式如下:

|

(2) |

式 (2) 中,t为时效,n为样本数量,R和r分别为对比试验1和对比试验2物理量的均方根误差。It为正时,对比试验2的均方根误差小于对比试验1,表明有正效果;反之,为负效果。

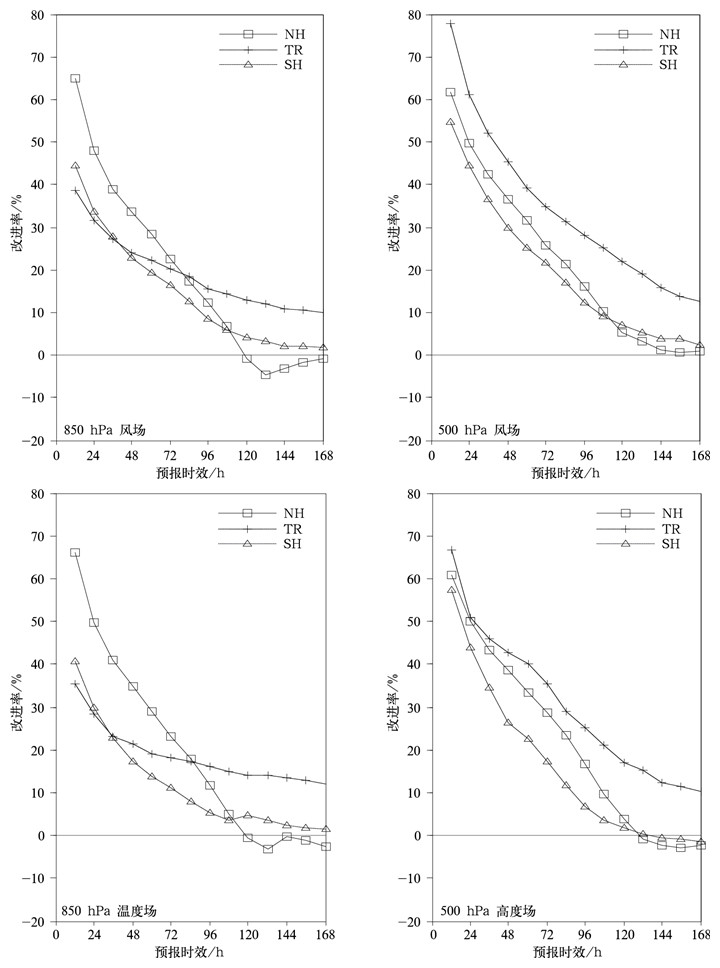

如图 5所示,经过质量控制后的云导风资料对模式有正的预报效果。风场方面,高层的改进效果整体上好于低层的,其中赤道地区500 hPa高层风场的改进率明显好于850 hPa低层的;赤道外南半球的预报改进效果好于北半球,预报时效可达到7 d以上;赤道外北半球在中低层的改善效果没有高层明显,但预报时效同样达到5 d以上。高度场方面,赤道外南北半球的预报改进效果差别不大,均达到5 d。850 hPa温度场方面,赤道外北半球的改进幅度大于赤道外南半球 (前者最高达66%,而后者仅为40%),但时效差于赤道外南半球 (前者约5 d,后者达7 d以上)。赤道地区在风场、高度场和温度场方面的改进效果最为显著,预报改进率始终维持在10%以上。

|

|

| 图 5. 数值试验的预报改进率 Fig 5. Improvement rate of forecast experiments | |

3 结论与讨论

静止卫星云导风的质量控制一直以来是卫星资料同化中的关键和难点部分之一,质量控制效果直接影响到数值模式预报水平的高低。本文在对14个月的全球云导风进行统计分析的基础上,计算得到全球5颗业务运行卫星的5个通道云导风在赤道外南北地区和赤道地区3个区域高、中、低3层的质量标志码阈值。在此基础上进行了相关质量控制和稀疏化工作,研究发现,中、高层的红外通道云导风占总数的比例最大;水汽通道的云导风仅有少量保留了下来;低层可见光通道云导风误差较大,基本没有进入同化系统。文章设计了3个试验方案进行数值模拟,对比分析了云导风在质量控制前后对预报的改进效果,结果表明:

1) 加入经质量控制的云导风资料后能有效减小分析场在中高层的误差,提高了分析场的质量。

2) 较质量控制前,经过质量控制后的云导风对全球中短期数值预报 (1~5 d) 有明显的正预报效果。其中,赤道地区的风场、高度场和温度场等物理量场的改进效果最为明显;赤道外南北半球高层风场的改进效果明显好于中、低层,原因可能是云导风资料主要集中在高层,对高层的影响最大。

进入同化系统的云导风资料数量分布表明,目前红外通道云导风数量最多,将来如果能在传统卫星红外通道基础上加强可见光通道和水汽通道云导风的观测和追踪[19],就可以填补红外通道资料的空白区域,大大提高云导风资料的数量[12, 20],从而有利于进一步提高全球数值模式的预报水平。

| [1] | 王栋梁, 梁旭东, 端义宏. 云迹风在热带气旋路径数值预报中的应用研究. 气象学报, 2005, 63, (3): 351–358. DOI:10.11676/qxxb2005.035 |

| [2] | 方翔, 许健民, 张其松. 高密度云导风资料所揭示的发展和不发展热带气旋的对流层上部环流特征. 热带气象学报, 2000, 16, (3): 218–224. |

| [3] | 刘正光, 喻远飞, 吴冰. 利用云导风矢量的台风中心自动定位. 气象学报, 2003, 61, (5): 636–640. DOI:10.11676/qxxb2003.064 |

| [4] | 侯青, 许健民. 卫星导风资料所揭示的对流层上部环流形势与我国夏季主要雨带之间的关系. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 138–144. DOI:10.11898/1001-7313.20060202 |

| [5] | 庄照荣, 薛纪善. 云迹风资料的三维变分同化及对台风预报的影响试验. 热带气象学报, 2004, 20, (3): 225–236. |

| [6] | 王栋梁, 梁旭东, 端义宏. 云迹风在热带气旋路径数值预报中的应用研究. 气象学报, 2005, 63, (3): 351–358. DOI:10.11676/qxxb2005.035 |

| [7] | 李华宏, 王曼, 薛纪善. FY-2C云迹风资料在中尺度数值模式中的应用研究. 气象学报, 2008, 66, (1): 50–58. DOI:10.11676/qxxb2008.005 |

| [8] | 薛纪善. 气象卫星资料同化的科学问题与前景. 气象学报, 2009, 67, (6): 903–911. DOI:10.11676/qxxb2009.088 |

| [9] | 许健民, 张其松. 卫星风推导和应用综述. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 574–582. DOI:10.11898/1001-7313.20060515 |

| [10] | 许健民, 张其松, 方翔. 用红外和水汽两个通道的卫星测值指定云迹风的高度. 气象学报, 1997, 55, (4): 408–417. DOI:10.11676/qxxb1997.041 |

| [11] | 许健民, 张其松, 王大昌, 等. 云迹风计算中的两个几何问题. 应用气象学报, 1997, 8, (1): 11–18. |

| [12] | Velden C S, Olander T L, Wanzong S. The impact of multispectral GOES-8 wind information on Atlantic tropical cyclone track forecasts in 1995.Part Ⅰ:Dataset methodology, description, and case analysis. Mon Wea Rev, 1998, 126: 1202–1218. DOI:10.1175/1520-0493(1998)126<1202:TIOMGW>2.0.CO;2 |

| [13] | 薛谌彬, 龚建东, 薛纪善, 等. FY-2E卫星云导风定高误差及在同化中的应用. 应用气象学报, 2011, 22, (6): 681–690. DOI:10.11898/1001-7313.20110605 |

| [14] | Hollingsworth A, Lonnberg P. The statistical structure of short-range forecast errors as determined from radiosonde data.Part Ⅰ:The wind field. Tellus, 1986, 38A: 111–136. DOI:10.1111/tela.1986.38A.issue-2 |

| [15] | Lonnberg P, Hollingsworth A. The statistical structure of short-range forecast errors as determined from radiosonde data.Part Ⅱ:The covariance of height and wind errors. Tellus, 1986, 38A: 137–161. DOI:10.1111/tela.1986.38A.issue-2 |

| [16] | Xu Q, Wei L, Tuyl A V, et al. Estimation of three-dimensional error covariances.PartⅠ:Analysis of height innovation vectors. Mon Wea Rev, 2001, 129: 2126–2135. DOI:10.1175/1520-0493(2001)129<2126:EOTDEC>2.0.CO;2 |

| [17] | Xu Q, Wei L. Estimation of three-dimensional error covariances. PartⅡ:Analysis of wind Innovation vectors. Mon Wea Rev, 2001, 129: 2939–2954. DOI:10.1175/1520-0493(2001)129<2939:EOTDEC>2.0.CO;2 |

| [18] | Bormann N, Sami S, Graeme K, et al. The spatial structure of observation errors in atmospheric motion vectors from geostationary satellite data. Mon Wea Rev, 2003, 131: 706–718. DOI:10.1175/1520-0493(2003)131<0706:TSSOOE>2.0.CO;2 |

| [19] | Ottenbacher A, Tomassini M, Holmlund K, et al. Low-level cloud motion winds from meteosat high-resolution visible imagery. Wea Forecasting, 1997, 12: 175–184. DOI:10.1175/1520-0434(1997)012<0175:LLCMWF>2.0.CO;2 |

| [20] | Goerss J S, Velden C S, Hawking J D. The impact of multispectral GOES-8 wind information on Atlantic tropical cyclone track forecasts in 1995.Part Ⅱ:NOGAPS forecasts. Mon Wea Rev, 1998, 126: 1219–1227. DOI:10.1175/1520-0493(1998)126<1219:TIOMGW>2.0.CO;2 |

2013, 24 (3): 356-364

2013, 24 (3): 356-364