2. 国家气候中心 中国气象局气候研究开放实验室, 北京 100081;

3. 黑龙江省防雷中心, 哈尔滨 150030

2. Laboratory for Climate Studies, National Climate Center, CMA, Beijing 100081;

3. Heilongjiang Provincial Lightning Protection Center, Harbin 150030

伴随着全球气候变暖,部分地区极端气候事件的强度和频率发生了相应变化,北半球中高纬度地区极端强降水事件频率增加[1], 冬季降雪量和暴雪发生频率也有所增加[2-3]。一般认为,全球气候变暖会导致海面和地面蒸发能力增强,包括强降雪事件的强降水事件频率可能增加[4]。了解全球陆地和较大区域范围强降雪事件频率和强度的真实情况,有助于理解全球和区域气候变化的机理。此外,强降雪事件是气候学意义上的小概率事件,对自然和社会系统具有很大影响。因此,研究全球陆地和区域性强降雪事件,对于检测气候变化信号、减轻区域气象灾害影响均具有重要意义。

近年来,国内学者对降水事件分析较多[5-12],而对降雪特别是强降雪的分析较少[13-15]。已有关于强降雪事件研究,多是从天气学和短期气候异常监测、预测角度进行强降雪过程诊断分析。也有研究探讨了我国各个区域强降雪事件的空间分布和年内分配特征,如臧海佳[16]分析了中国降雪的时空分布,指出我国各级别降雪天气现象主要发生在25°N以北地区;邹进上等[17]、韦志刚等[18]和丁永红等[19]分别研究了青藏高原和宁夏等地区多年强降雪事件频率或积雪日数的气候学特征;杨秀春等[20]利用遥感技术探讨了我国北方草原地带积雪和强降雪事件监测问题。但是,利用完整的地面气象观测资料,开展全国性强降雪事件气候特征及其变化分析的工作,目前还很少。

本文利用最新的逐日地面降雪观测资料,研究了我国25°N以北地区强降雪量、强降雪日数和强度的主要气候特征及其变化,包括空间的地理分布差异、强降雪量和强降雪日数的季节性变化 (旬、月) 特征、强降雪量、强降雪日数和降雪强度的时间演变以及气候变化趋势。

1 资料和方法资料来源于国家气象信息中心资料室提供的全国740个测站1951—2009年的逐日降水量、降雪资料,这些站绝大部分属于国家基准气候站和基本气象站,个别为一般气象站。在所用资料中,20世纪50年代初站点较少;其后站点数量增长迅速,到1960年站点数量已经接近650个;1960年以后直到现在,各年的站点数量变化不大,基本上维持在650~700之间。

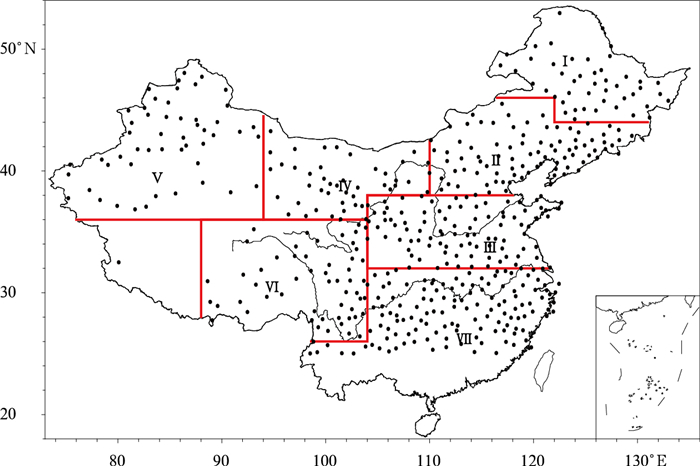

气候基准期选择1971—2000年,该时段内资料连续无缺测的站点数量为629个。研究区域选择有降雪的25°N以北我国大陆地区 (图 1),该地区拥有的气象台站数量为564个。本文利用564个站点1961—2008年资料分析我国强降雪事件变化,台站的分布情况见图 1,其中Ⅰ区为东北北部,Ⅱ区为华北地区,Ⅲ区为黄淮地区,Ⅳ区为西北地区,Ⅴ区为新疆,Ⅵ区为青藏高原东部,Ⅶ区为东南地区。考虑到降水要素资料的时间序列对于台站位置变动等影响没有温度和风速敏感,本文选取资料连续无缺测站点,没有对日降水资料进行均一化订正。

|

|

| 图 1. 研究区站点分布及降雪气候分区 Fig 1. The distribution of meteorological stations and snowfall regionalization | |

由于REOF方法[21-22]能够清晰显示气候变量场不同的地理区域特征,而被广泛用于气候变量场分区研究中,本文采用REOF方法,根据1971—2000年降雪日数资料对研究区域的降雪变异性进行分区。分区的临界相关系数确定为0.4(资料序列长度为30年,α=0.05),即将REOF载荷向量值大于0.4的区域划为一个降雪气候区[23]。青藏高原西北部缺少观测站点,插值结果可能存在虚假现象,故本文不讨论西藏西部区域。

本文对降雪年和雪季等定义见表 1。降雪年是指从当年7月1日至下一年6月30日的1年时间,例如2000年降雪年为2000年7月1日—2001年6月30日。雪季是指按天气现象统计降雪年内第1日出现固态降水天气现象日期和最后1日出现固态降水天气现象日期之间的时间间隔。统计时剔除了有液态降水出现的降雪日,由于出现固、液混合态降水时,难以计算出当日的降雪量,同时考虑到雨、雪交加的日子地面气温不会过低,难以形成明显积雪,不会对农业生产和社会生活造成重要影响。

|

|

表 1 降雪和强降雪指标定义 Table 1 Definition of indices of snowfall and intense snowfall used in this paper |

目前对极端降水 (雪) 或强降水 (雪) 事件的定义方法很多。有些研究选取某个固定的日降水 (雪) 量值作为阈值,判定出现大于该阈值的降水 (雪) 即为极端降水 (雪)。例如,就降雪而言,我国通常将日降雪量超过10 mm的降雪事件称为暴雪,日降雪量超过5 mm的降雪事件称为大雪。事实上,在我国气候的地域差异十分明显,不同地区降水和降雪差异很大,因此用绝对阈值定义日强降雪事件,在各个地区之间缺乏可比性。目前在气候极值变化研究中经常选择某个百分位值作为阈值定义极端气候事件[24-25]。设某个气象要素值有n个值,将这些值按升序排列,取累积频率为某个百分位的观测值作为阈值,大于该阈值的即为极端气候事件。

本文定义雪季内日 (24 h) 降雪量超过气候基准期80%分位值的全部降雪日数和总降雪量为强降雪事件频率和强降雪量的指标;强降雪强度 (年) 是指雪季内强降雪量与强降雪日数的比值。选取80%百分位是因为有些台站降雪频次较少,为了保证各个分区内每年有足够的观测记录数据,以便使强降雪事件的统计和区域间比较具有意义。

在计算各个分区和全国平均气候时间序列时, 采用Jones等[26]提出的计算区域平均时间序列的方法。该方法是将每个分区按经纬度划分网格, 求取每个网格区的平均距平值, 然后采用面积加权平均法,得到区域平均的要素距平时间序列。本文采用2°×2°的经纬度网格,面积加权平均采用每个网格中点纬度的余弦作为权重系数。

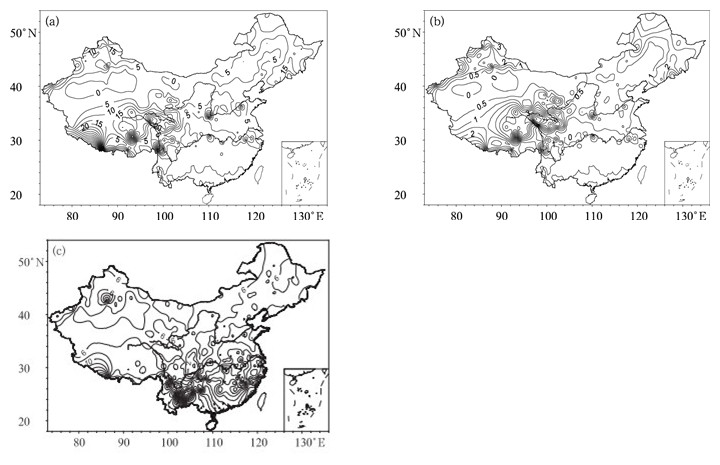

2 强降雪气候特征 2.1 强降雪事件地理分布图 2为我国多年平均强降雪量、强降雪日数和强降雪强度的地理分布情况。总体上看,强降雪量和强降雪日数具有大体一致的空间分布特征:东北北部、北疆和青藏高原东南部为3个高值区域;东北南部、内蒙古东部、华北和黄土高原、江淮流域强降雪日数和降雪量相对较高。我国多年平均强降雪量和强降雪日数较少区域主要分布在江南地区、西北地区的南疆和内蒙古西部。江南地区主要因为气温高,强降雪事件频率和降雪量比较少;西北内陆干燥区域主要因为水汽匮乏,雪季降水稀少,强降雪事件频率和降雪量很低。

|

|

| 图 2. 多年平均强降雪量 (单位:mm) (a)、强降雪日数 (单位:d) (b) 及强降雪强度 (单位:mm·d-1) (c) 空间分布 Fig 2. The distributions of annual intense snowfall (unit:mm) (a), the number of intense snow days (unit:d) (b) and intense snow intensity (unit:mm·d-1) (c) | |

强降雪强度的地理分布与强降雪量、强降雪日数有很大差异,强降雪强度高值中心出现在强降雪频率很低的南方地区。云贵高原、长江中下游和东南沿海地区强降雪强度最高,而强降雪频率很高的东北北部和青藏高原东南部强降雪强度则较低,强降雪强度最低值出现在四川盆地、南疆北部和内蒙古西部。

从局地分布特点来看,中部的华山、青藏高原东部的梅里和玉龙雪山以及青藏高原西南侧山地等地点强降雪量较大 (图 2a),年平均强降雪量最多出现在喜马拉雅山脉北麓,中心位于西藏聂拉尔 (122.2 mm)、西藏嘉黎 (67.6 mm) 和云南德钦 (53.7 mm)。年平均强降雪日数分布 (图 2b) 与强降雪量分布基本相同,华山、梅里、玉龙雪山、青藏高原西侧等高海拔地区强降雪日数较多,但强降雪日数最多发生在西藏嘉黎 (7.3 d),而不在强降雪量最多的聂拉尔 (5.3 d),其次是青海青水河 (6.9 d) 和四川石渠 (2.4 d)。年平均强降雪强度分布 (图 2c) 最大中心出现在云南玉溪 (36.2 mm·d-1)、云南昆明 (27.3 mm·d-1) 和云南丽江 (24.1 mm·d-1)。这些地区均位于我国西南水汽通量最大区域。

表 2给出各个分区多年强降雪量和强降雪日数。由于东南地区强降雪频次和降水量很小,故未做区域平均统计 (下同)。青藏高原东部强降雪日数最多,其次是东北北部、新疆;西北地区、黄淮地区和华北地区;强降雪量最多也是出现在青藏高原东部,其次为新疆和东北北部,西北地区、黄淮地区和华北地区强降雪量最小。

|

|

表 2 1971—2000年不同区域累积强降雪量和强降雪日数 Table 2 Accamulated intense snowfall amounts and the number of intense snowfall days in different sub-regions from 1971 to 2000 |

2.2 强降雪事件年内变化

强降雪日数和强降雪量的年内各月分布基本一致 (表 3和表 4)。北方各地区和青藏高原东部年内各月变化呈现双峰型,黄淮地区呈现单峰分布特点。东北北部区强降雪量和强降雪日数最多均出现在3月和10—11月;华北地区强降雪量最多出现在11月,其次是3月和1月,而强降雪日数与强降雪量略有不同,最多是3月,其次是11月和1月;西北地区强降雪量和强降雪日数最多均出现在3—4月和11月;新疆强降雪量最多出现在11—12月和2月,而强降雪日数最多出现在11—12月和1月;青藏高原东部强降雪量和强降雪日数最多出现在3—4月,其次出现10月和5月。单峰型分布型强降雪量和日数峰值出现在隆冬和晚冬,黄淮地区强降雪量和强降雪日数最多均出现在1—3月。

|

|

表 3 1971—2000年不同区域平均强降雪量月变化 (单位:mm) Table 3 Monthly mean intense snowfall in different regions (unit: mm) |

|

|

表 4 1971—2000年不同区域平均强降雪日数月变化 (单位:d) Table 4 The number of monthly mean intense snow days in different regions (unit: d) |

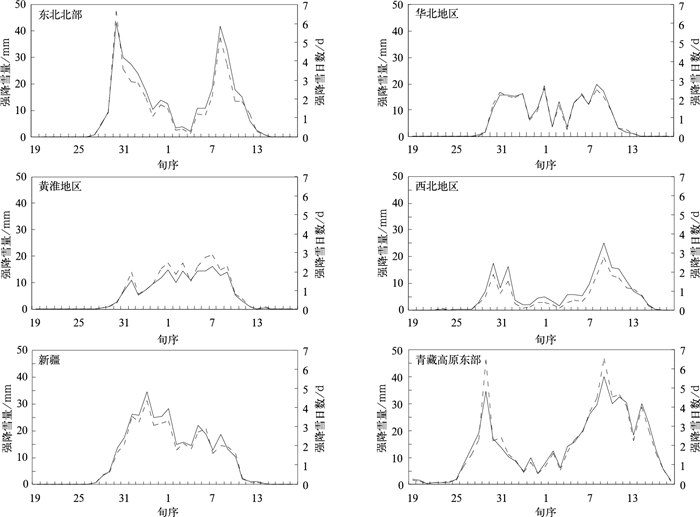

图 3为我国各个区域强降雪量和强降雪日数年内各旬之间的变化特征。各个区域强降雪量和强降雪日数的旬际变化规律与月际变化相似,但可以更精确地反映年内变化情况。总体上看,强降雪量和强降雪日数年内变化基本相近,东北北部、西北、青藏高原东部和新疆等地双峰分布特点更明显,黄淮地区呈现单峰型分布,华北地区则表现出不明显的双峰型,实则属于单峰型与双峰型之间的过渡类型。

|

|

| 图 3. 1971—2000年不同区域强降雪量 (虚线) 和强降雪日数 (实线) 年内变化 Fig 3. The changes of ten-day average intense snowfall (dashed line) and the number of intense snow days (solid line) in different regions from 1971 to 2000 | |

具体地说,东北北部强降雪量和强降雪日数最多的时间都出现在10月下旬、3月中旬和3月下旬;华北地区强降雪量最多出现在1月上旬、3月中旬和11月上旬,强降雪日数最多则出现在3月中旬,其次是1月上旬和11月上旬;黄淮地区强降雪量和强降雪日数最多均出现在3月上旬,强降雪量次多出现在2月下旬和1月上旬,强降雪日数次多出现在1月上旬和2月中、下旬;西北地区强降雪量和强降雪日数最多出现在3月下旬和10月上旬,强降雪量次多出现在3月中旬,强降雪日数次多出现在4月上旬;新疆强降雪量和强降雪日数峰值均出现在12月上旬,强降雪量次多出现在11月中旬和1月上旬,强降雪日数次多出现在1月上旬和11月中旬;青藏高原东部强降雪量和强降雪日数最多均出现在3月下旬、10月中旬和4月中旬。

2.3 时间序列演变对我国1961—2008年强降雪量、强降雪日数和降雪强度分区平均, 分析各区平均的强降雪量、强降雪日数和强降雪强度的逐年演变特征 (图略)。

东北北部强降雪量增加趋势明显 (达到0.05显著性水平),在20世纪80年代前以偏少为主,强降雪量最少的年份为1971年;80年代以后转为偏多,强降雪量最多年份为2006年,次多年为1980年。华北地区强降雪量没有明显的年代际变化,但年际波动较大,强降雪量最少年份为1967年,最多为2006年。黄淮地区强降雪量阶段性变化比较明显,有4个偏多期,分别是60年代后期、80年代初期、80年代末90年代初期和21世纪初期,近几年为偏少时期,强降雪量最多和最少的年份分别为1988年和1976年。西北地区的强降雪量在70年代中期前以偏少为主,仅1965年和1966年超过气候平均值,而1966年的强降雪量是分析时段内最多的年份,70年代中期以后到80年代末,强降雪量偏多,90年代以来偏少为主,只2000年和2006年多于气候平均值,1998年是强雪量最少的年份。新疆强降雪量增加趋势明显,80年代中期以前以偏少为主,而分析时段内强降雪量最多的年份1968年和最少的年份1964年都出现在这个偏少的背景里,90年代中期以后,强降雪量以偏多为主,2000年是强降雪量次多的年份。青藏高原东部强降雪量增加趋势明显,强降雪量70年代以前明显偏少,最少年份为1964年,70年代和80年代在平均值附近年际变化不大,90年代出现了分析时段内降雪量最多的1995年,此后呈波动减少,2001年后又呈波动增加。

各地区强降雪日数演变曲线与强降雪量演变趋势和阶段性变化大体一致。东北北部、华北地区强降雪强度年际和年代际变化均不大,只是在2006年华北地区出现1个降雪强度极值。黄淮地区降雪强度在20世纪70年代中期前和80年代中期到90年代中期偏大;70年代中期到80年代中期和90年代中期以来,强降雪强度偏小。西北地区70年代中期以前强降雪强度偏小,80年代偏大。新疆最强降雪强度出现在80年代中期,最小为2006年。青藏高原东部强降雪强度80年代以前波动性较大,80年代和90年代较稳定,2000年前后的几年较小,近年略有增加。

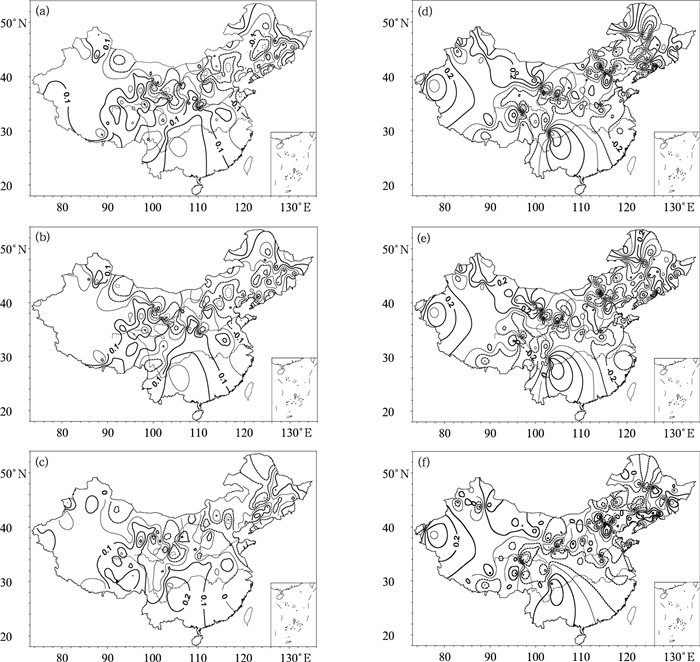

2.4 变化趋势对我国强降雪量、降雪日数和降雪强度进行变化趋势分析,图 4是1961—2008年和1981—2008年强降雪量、降雪日数和降雪强度的变化趋势系数空间分布图。趋势系数是要素序列与自然数1,2,3,…,n的相差系数,相差系数正负表示要素序列趋势的增加或减少,该值为正 (负) 时,表示该要素在n年内呈线性增加 (减少) 的趋势。

|

|

| 图 4. 1961—2008年强降雪量 (a)、强降雪日数 (b)、强降雪强度 (c) 和1981—2008年强降雪量 (d)、强降雪日数 (e)、强降雪强度 (f) 变化趋势系数空间分布 Fig 4. Spatial distribution of the intense snowfall (a), the number of intense snow days (b), intense snow intensity (c) change trends during 1961—2008, and the intense snowfall (d), the number of intense snow days (e), intense snow intensity (f) change trends during 1981—2008 | |

1961—2008年我国大部分地区强降雪量没有明显变化趋势,增加趋势较明显地区为黑龙江省东北部、新疆北部、河西走廊中段和青藏高原东北部 (达到0.05显著性水平),减少趋势明显地区为河套平原东南部、松嫩平原西部、燕山山脉西部、山东北部、长白山区南部;强降雪日数的趋势变化空间分布与强降雪量变化空间分布基本一致;强降雪强度变化趋势全国大部均不显著,增加趋势明显地区为柴达木盆地东北部,减小趋势明显地区为松嫩平原西部、燕山山脉西部、黄土高原西部。

考虑20世纪80年代以后全球变暖明显,分析1981—2008年我国强降雪变化,结果显示从20世纪80年代以来的28年中,我国大部地区强降雪量无明显变化趋势,增加较明显地区为新疆西部和北部、呼伦贝尔草原、长白山脉北部,减小较明显地区为东北地区中西部、黄河源区南部、河套平原东南部;强降雪日数变化趋势空间分布与强降雪量基本一致;强降雪强度变化趋势全国大部不显著,增加趋势明显地区主要为新疆西部、长白山脉北麓,减小趋势明显地区为阿尔山西南、黄河源区南部。

我国大范围气候变暖主要发生在20世纪80年代初以后,为了解气候变暖前后我国强降雪事件的变化,分别分析和比较了全国及各个区域1961—1980年和1981—2008年平均强降雪量、强降雪日数和强降雪强度 (表 5)。由表 5可见,气候变暖后全国大部年强降雪量增多,强降雪日数增加,强降雪强度增强。强降雪量增多最大地区为青藏高原东部,其次为新疆,华北区强降雪量没有增多,反而表现出减少;强降雪日数增加最多的地区为青藏高原东部,其次为新疆,华北地区强降雪日数减少;强降雪强度增强最明显地区为黄准地区,其次为西北地区,东北北部和华北地区强降雪强度减弱,华北地区较东北北部减弱更多。

|

|

表 5 1961—1980年和1981—2008年不同区域平均年强降雪量、年强降雪日数和年强降雪强度比较 Table 5 Comparison of annual mean intense snowfall amounts, the number of intense snow days and intense snow intensity between 1981—2008 and 1961—1980 for different sub-regions |

3 结论和讨论

本文利用地面观测站逐日降雪资料,研究了我国25°N以北地区强降雪量、强降雪日数和强降雪强度的气候空间分布,强降雪量和强降雪日数的月、旬变化特征,强降雪量、强降雪日数和强降雪强度的时间演变和空间趋势变化,得到以下主要结论:

1) 我国强降雪量和强降雪日数在青藏高原东部、新疆和东北北部最多;强降雪强度中心出现在云南,超过20 mm·d-1。

2) 强降雪量和强降雪日数年内变化基本相近,东北北部、西北地区、青藏高原东部和新疆等地区双峰分布特点更清楚,黄淮地区呈单峰型分布,华北地区则表现出不明显的双峰型,实则属于单峰型与双峰型之间的过渡类型。

3) 1961—2008年我国强降雪量和强降雪日数在东北北部、新疆、青藏高原东部均呈明显增加趋势,其他地区变化不明显;强降雪强度各地区均无明显变化趋势。气候变暖后全国大部年强降雪量增多,强降雪日数增加,强降雪强度增强。

气象站的降水观测资料是研究强降雪事件气候特征的基础, 因此单站降水观测资料的精度直接影响计算和分析结果。降雪量是利用符合一定标准的容器,将收集到的雪融化后测得的量值。由于风对雨、雪进入雨量器的干扰 (动力损失)、雨量器承水器和储水瓶 (筒) 内壁对部分降水的吸附湿润损失和降水停止到观测时刻以及降水间歇期内雨量器储水瓶 (筒) 中雨 (雪) 水的蒸发 (蒸发损失),使雨量器的观测值比实际降水量系统偏小, 其中动力损失或风速导致的偏差最为严重,液态降水时的最大测量误差值可达实际降水量的10%,固态降水时更可达50%,甚至为100%[27-29]。因此,降雪受近地面风速影响较大,近些年地面风速减弱明显[30-32], 对降雪观测的影响不仅表现在测量值的误差上,还表现为风速改变,影响到降雪测量误差的改变[33]。

目前,还没有全国经过降水动力损失误差订正的日观测资料,因此无法获得真实的雪季日降雪量和强降雪量估计值。根据最近的区域性研究结果,降水量或降雪量测量的绝对误差在降水量多的低纬度地区较大;而相对误差在高纬度地区,特别是内蒙古东部较大[33]。考虑降雪测量误差,本文对我国东北、内蒙古、新疆和青藏高原等地区的多年平均强降雪量和降雪强度估计结果可能偏低10%以上,在北方平均风速较强的春季,强降雪量和降雪强度估计偏低会更多;文献[31]指出近地面风速变化呈明显的减小趋势,本文对强降雪量和降雪强度的气候变化分析可能增加的趋势偏大,减小的趋势偏小。但是,由于平均风速减弱引起的降雪测量误差变化,主要影响降雪和强降雪事件气候变化分析,对本文的气候特征分析影响很小。

| [1] | Groisman P, Kerl T, Easterling D, et al. Changes in the probability of extreme precipitation important indicators of climate change. Climatic Change, 1999, 42: 243–283. DOI:10.1023/A:1005432803188 |

| [2] | Obasi G O P.Reducing Vulnerability to Weather and Climate Extremes.Information and Public Affairs Office, WMO, 2002. |

| [3] | IPCC.Climate Change 2007:The Physical Science Basis.Cambridge:Cambridge University Press, 2007. |

| [4] | 秦大河. 中国西部环境演变评估:中国西部环境演变评估综合报告. 北京: 科学出版社, 2002. |

| [5] | 翟盘茂, 潘晓华. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 1–10. |

| [6] | 刘海文, 丁一汇. 华北夏季降水的年代际变化. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 129–137. DOI:10.11898/1001-7313.20110201 |

| [7] | 裴浩, 郝璐, 韩经纬. 近40年内蒙古候降水变化趋势. 应用气象学报, 2012, 23, (5): 543–550. DOI:10.11898/1001-7313.20120504 |

| [8] | 魏维, 张人禾, 温敏. 南亚高压的南北偏移与我国夏季降水的关系. 应用气象学报, 2012, 23, (6): 650–659. DOI:10.11898/1001-7313.20120602 |

| [9] | 孙娴, 魏娜, 肖科丽. 陕西秋季降水变化特征. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 360–365. DOI:10.11898/1001-7313.20100312 |

| [10] | 陈波, 史瑞琴, 陈正洪. 近45年华中地区不同级别强降水事件变化趋势. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 47–54. DOI:10.11898/1001-7313.20100106 |

| [11] | 张天宇, 程炳岩, 刘晓冉. 近45年长江中下流地区汛期极端强降水事件分析. 气象, 2007, 33, (1): 80–87. DOI:10.11898/1001-7313.20070114 |

| [12] | 杨金虎, 江志红, 王鹏祥, 等. 中国西北极端降水事件年内非均匀性特征分析. 中国沙漠, 2008, 28, (1): 178–184. |

| [13] | 仪清菊, 刘延英, 许晨海. 北京1980—1994年降雪的天气气候分析. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 249–254. |

| [14] | 江毅, 钱维宏. 内蒙古大 (暴) 雪的区域特征. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 38–48. |

| [15] | 杨莲梅, 杨涛, 贾丽红, 等. 新疆大~暴雪气候特征及其水汽分析. 冰川冻土, 2005, 27, (3): 389–396. |

| [16] | 臧海佳. 近52年我国各强度降雪的时空分布特征. 安徽农业科学, 2009, 37, (13): 6064–6066. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.13.108 |

| [17] | 邹进上, 曹彩珠. 青藏高原降雪的气候学分析. 大气科学, 1989, 13, (4): 400–409. |

| [18] | 韦志刚, 黄荣辉, 陈文. 青藏高原地面站积雪的空间分布和年代际变化特征. 大气科学, 2002, 26, (4): 496–508. |

| [19] | 丁永红, 冯建民, 赵蔚, 等. 1961—2009年宁夏大到暴雪气候特征和变化规律. 冰川冻土, 2011, 33, (6): 1399–1406. |

| [20] | 杨秀春, 曹云刚, 徐斌, 等. 我国北方草原区积雪遥感监测. 地理研究, 2008, 27, (5): 1109–1117. |

| [21] | 黄嘉佑. 转动主分量分析在天气气候分析中的应用. 气象, 1988, 14, (9): 47–51. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1988.09.013 |

| [22] | 魏凤英. 现代气候统计诊断预测技术. (第2版). 北京: 气象出版社, 2007: 105–125. |

| [23] | 刘玉莲, 任国玉, 于宏敏. 中国降雪气候学特征. 地理科学, 2012, 32, (10): 1176–1185. |

| [24] | Manton M J, Della-Marta P, Haylock M, et al. Trends in extreme daily rainfall and temperature in southeast Asia and the South Pacific:1961—1998. IntJClimatol, 2001, 21: 269–284. |

| [25] | Frich P, Alexander L V, Della-Marta P, et al. Observev coherent changes in climatic during the second half of the Twentieth century. Climate Res, 2002, 19: 193–212. DOI:10.3354/cr019193 |

| [26] | Jones P D, Hulme M. Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation:Methodsand illustrations. Int J Climatol, 1996, 16: 361–377. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [27] | Sevruk B.Correction of Precipitation Measurements:SummaryReport.Instrument & Observing Methods Reports, No.25, WMO, 1985. |

| [28] | WMO.Insternational Organizing Committee for WMO Solid Precipitation Measurement intercomparison, Final Report. 1985. |

| [29] | 杨大庆, 施雅风, 康尔泗, 等. 天山乌鲁木齐河流域雨量器对比观测降水实验结果分析. 水文, 1991, (3): 26–32. |

| [30] | 李艳, 王元, 汤剑平. 中国近地层风能资源的时空变化特征. 南京大学学报:自然科学版, 2007, 43, (3): 280–291. |

| [31] | 任国玉, 郭军, 徐铭志, 等. 近50年中国地面气候变化基本特征. 气象学报, 2005, 63, (6): 948–952. |

| [32] | Jiang Y, Luo Y, Zhao Z, et al. Changes in wind speed over China during 1956—2004. Theor Appl Climatol, 2010, 99: 421–430. DOI:10.1007/s00704-009-0152-7 |

| [33] | 孙秀宝, 任国玉, 任芝花, 等. 风场变形误差对冬季降雪测量及其趋势估算的影响. 气候与环境研究, 2013, 18, (2): 178–196. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2012.11133 |

2013, 24 (3): 304-313

2013, 24 (3): 304-313