2. 北京市气象局,北京 100089

2. Beijing Meteorological Service, Beijing 100089

云是指停留在大气层中的水滴或冰晶的集合体,是地球水汽循环的重要因子。云通常覆盖地球表面的50%以上,是地球大气辐射收支平衡的主要调节者,是影响地球大气辐射平衡、热量平衡的重要因素[1]。因此,云的观测对于研究气候变化[2]及局地预报具有极其重要的意义。对云量的定量观测国内外专家学者开展了大量试验研究,卫星遥感[3]可获得全球分布、昼夜连续的云观测资料,但受空间分辨率以及对云层底部和多层云观测能力的限制。利用可见光波段对全天空云进行观测的原理接近于人眼观测,其云量判别主要物理依据是基于大气分子散射与波长的四次方成反比,使得晴朗天空呈现蓝色,而在可见光波段云粒子散射与波长关系并不密切,使得云在天空中呈现白色[4],根据二者颜色信息不同设置相关阈值对图像进行分割[5]。目前产品主要有天空成像仪 (WSI)[6-7]、总天空成像仪 (TSI)[6, 8]、全天空数字相机 (ASI)[9]。红外波段测云主要依据为云是红外波段的强发射体,在白天和夜间具有相同的红外辐射特性,具有一定厚度的云在热红外波段可近似看作黑体,根据天空无云时红外辐射强度与有云时辐射强度的不同,以及云底高度对红外测温仪敏感度的不同进行云宏观参数的反演[10]。工作于红外波段的测云仪器主要有红外云分析仪 (CIR)[11]、红外阵列式测云传感器 (WSIRCMS)[12]。

其中可见光波段算法在低能见度条件下,容易造成云量计算较实际值偏大。红外测温传感器虽有能力避免雾、霾等天气现象的影响[13],但云点与非云点之间的判别主要依靠其辐射亮温。云高、云类及云体厚度不同造成云体辐射亮温变化幅度大[14-15],为此,本文根据云在红外波段上表现出的不同特性,通过水平方位电机及俯仰电机带动红外测温传感器获取全天空多方位辐射亮温值,拼接全天空红外辐射亮温图像,考虑地面环境参数及太阳光照对天空辐射亮温的影响,以实时动态拟合无云状况下全天空辐射亮温方程的形式给出云判别阈值。该算法可以有效避免雾、霾对辐射亮温所造成的负面影响,解决由于仰角不同所带来的亮温值差别。

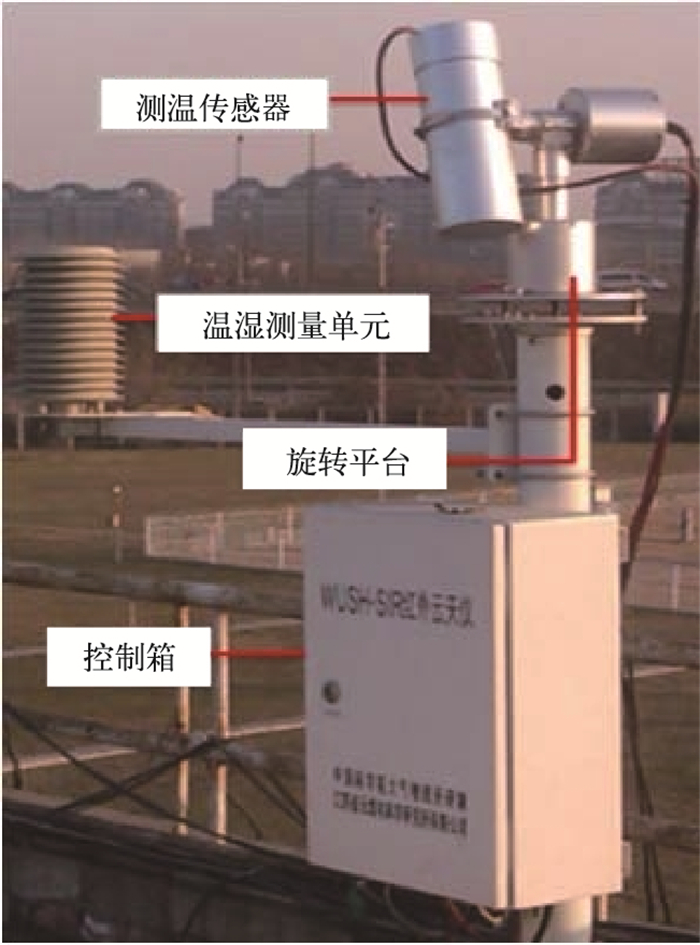

1 系统结构及数据采集中国科学院大气物理研究所中层大气与全球环境探测实验室 (LAGEO) 开发的扫描式全自动天空红外亮温仪 (SIRIS-1)[16],其结构由热红外测温传感器、地面温湿度测量单元、水平方位电机和俯仰电机组成的旋转平台、感雨模块、数据采集控制箱及计算机终端组成,系统结构如图 1所示。

|

|

| 图 1. SIRIS-1外形 Fig 1. A photo for the SIRIS-1 | |

旋转平台定时带动红外测温传感器对全天空进行立体扫描。水平方位电机带动传感器扫描一圈获取不同方位辐射亮温数据,扫描完成后俯仰电机带动传感器抬升一定角度,依次往复40圈共获取4023个方位点的辐射亮温信息。扫描1个周期用时约310 s,地面温湿测量单元每分钟获取1组地面温湿度数据。

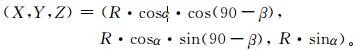

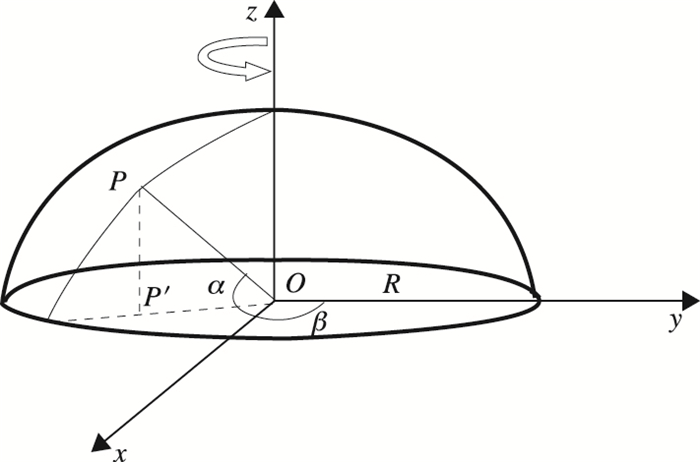

2 基于辐射亮温值的全天空图像拼接拼图处理模块将不同方位和仰角处观测的辐射亮温值拼接为半球全天空垂直向下辐射亮温分布图。首先将每个方位亮温值投影到半球天空上,得到其对应的球坐标信息,然后映射到平面坐标系中[17]。平面坐标中径向对应天顶角,原点对应天顶,即天顶角90°,径向与方位顺时针方向的夹角为方位角。投影示意图如图 2所示。天空任意一点P在球面坐标系中的坐标位置为

|

(1) |

|

|

| 图 2. 球面投影示意图 Fig 2. The schematic diagram of spherical projection | |

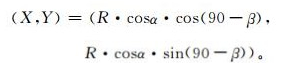

式 (1) 中,α和β分别为该点所处位置的仰角和方位角。P点在平面坐标系中的投影位置P′点坐标为

|

(2) |

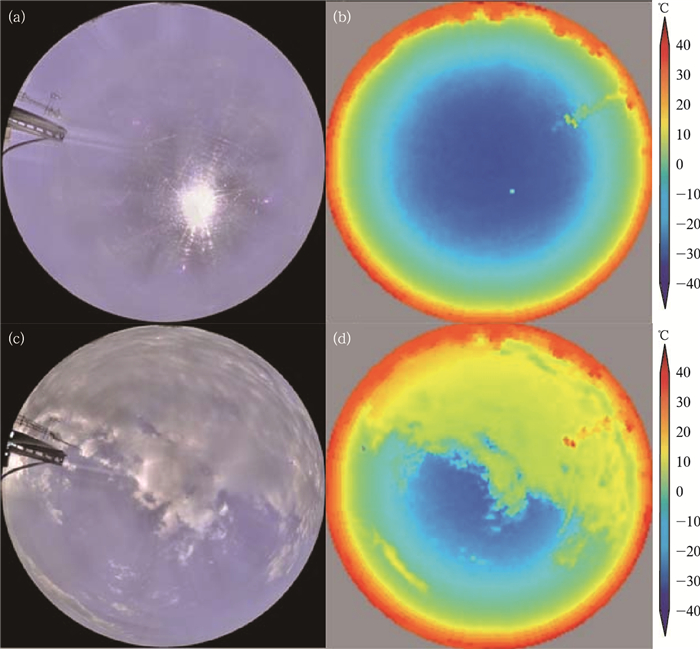

根据式 (2) 得出全天空所有方位点在平面坐标系中的坐标位置 (Xn, Yn)。全天空可见光云图与红外辐射亮温拼接图如图 3所示,色标代表亮温值,文中所用时间皆为北京时。

|

|

| 图 3. 2011年7月7日可见光云图与全天空红外辐射亮温拼图 (a)11:32全天空可见光图片, (b)11:30开始扫描全天空红外辐射亮温拼图, (c)18:02全天空可见光图片, (d)18:00开始扫描全天空红外辐射亮温拼图 Fig 3. The cloud images of visible light and the whole sky maps of brightness temperature (a) the visible map at 1132 BT 7 July 2011, (b) the brightness map at 1130 BT 7 July 2011, (c) the visible map at 1802 BT 7 July 2011, (d) the brightness map at 1800 BT 7 July 2011 | |

红外旋转平台与可见光测云仪同时安装在北京市观象台二层楼楼顶,两者相距10 m。从拼接效果看出,两种云图在细节上有很多不同,这主要是因为红外全天空图像是通过4023个点拼接而成,分辨率较低,且扫描过程超过300 s;而可见光云高仪所得图像分辨率高且在瞬间完成,造成两者存在时间差。从云体宏观轮廓及出现位置不难看出,二者具有很好的相关性。

3 全天空红外辐射亮温阈值计算及云量获取不同天气条件下测温传感器测得全天空红外辐射亮温表现出不同特性,为更好地验证红外辐射在云探测方面的能力,下面从多角度对全天空的辐射特性进行分类讨论,提出相应的阈值分割算法。

3.1 全天空红外辐射亮温数值分析 3.1.1 高能见度非满云时的情况若对图 3中对可见光图片进行阈值分割,图 3a中由于太阳光斑的影响,难免造成云量比实际值偏大。从图 3d可以看出,拼图中有云区域亮温值明显比晴空处高,设定相关阈值很容易将云点与非云点区分。

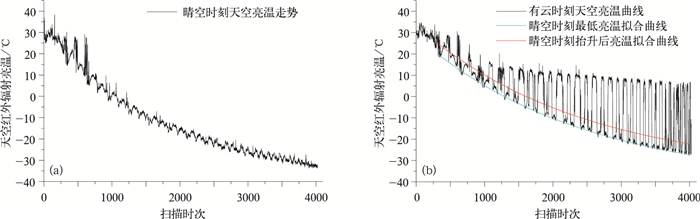

图 4分别为图 3中两个扫描周期4023个辐射亮温值与扫描时次 (扫描时次:全天空每个周期中4023个方位点测量的先后顺序) 之间的关系图。其中,图 4a代表晴空条件下全天空的红外辐射亮温随扫描时次的变化情况。从图 4a可知, 除低仰角时由地物辐射所带来的温度跳变以外,晴空辐射亮温随着仰角的增大有明显衰减的趋势。这是因为仰角越低,大气路径越长,近地面气溶胶对红外传感器辐射亮温的贡献值越大。晴空时亮温走势整体上具有非常好的非线性关系,通过多项式拟合即可得出晴空条件下天空辐射亮温随观测仰角变化的函数关系式。

|

|

| 图 4. 扫描时次与红外辐射亮温值之间的关系 (a) 晴空时刻天空亮温走势,(b) 有云时刻天空亮温走势 Fig 4. Relations between scan time and infrared brightness temperature (a) brightness temperature trends at clear sky moment, (b) cloudy brightness temperature trends at cloudy moment | |

图 4b所代表的天空一边有云一边无云,从图 4b可以看出, 每圈所测数据中云点与非云点辐射亮温值有显著不同,每圈所测辐射亮温值中云点辐射亮温值较高,晴空辐射亮温值明显偏低。只需找到每圈所在仰角处的晴空辐射亮温值,对各仰角处晴空时的辐射亮温值进行数据拟合,即可得到云点分割的初始阈值函数。图 4b中蓝线即为每圈中温度最低值与扫描时次的拟合曲线,为避免造成云点与非云点之间的误判,并考虑拟合公式对下一时刻的通用性,将蓝线所代表函数加上一个常量,即可作为云点与非云点的判别阈值函数 (图 4b中红线所示)。统计所扫描点中云点占总观测点的比例,给出全天空的云量信息。

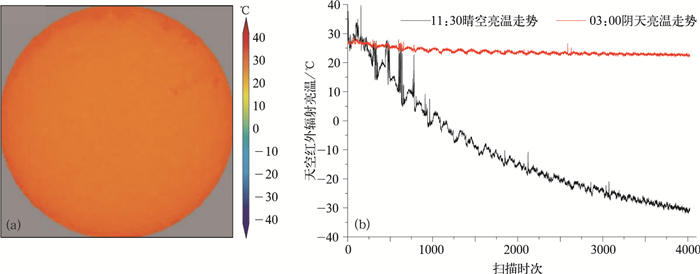

3.1.2 全天空满云时的情况在全天空为层云状况时,特别是阴天条件下,由于各个方向上云层较厚、云底高度较低且含水量充足,造成地基接收到的辐射亮温值明显升高,此时全天空辐射亮温不会出现图 4中的走势。图 5为阴天时刻全天空红外辐射亮温图像及亮温走势,从图 5b中红线可以看出阴天时刻辐射亮温曲线具有与晴天条件下相同的平滑度,同时兼有有云时刻温度高的特性。但是,阴天或满云时刻天空辐射亮温整体较高且随扫描时次变化不明显,可以与同时期其他晴空条件下辐射亮温进行对比,再加上地面环境湿度比其他时刻高,综合判断很容易对此类情况进行区分,进而得出正确的天空状况信息。

|

|

| 图 5. 2011年7月7日全天空满云时红外辐射亮温拼图及亮温走势 (a)03:00开始扫描阴天时红外辐射亮温拼图, (b) 阴天与晴空时亮温走势 Fig 5. Whole sky full of clouds, radiation image of brightness temperature and brightness temperature trends (a) the brightness map at 0300 BT 7 July 2011, (b) cloudy and sunny brightness temperature trends | |

3.1.3 雾、霾天气状况下的情况

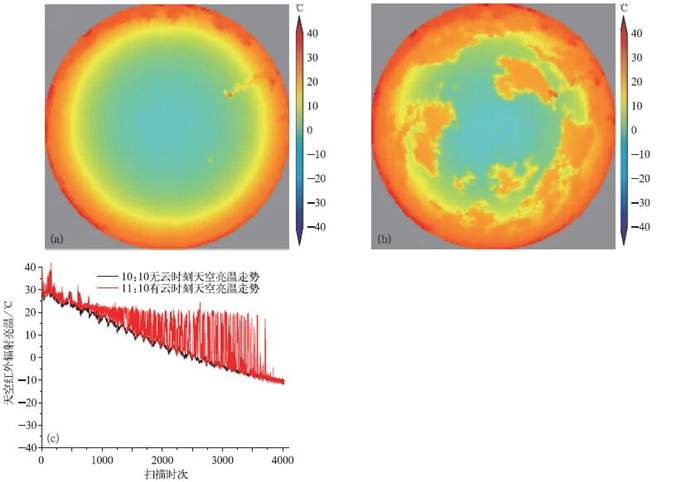

在雾、霾天气或低能见度天气状况下,云点与非云点差别有所减弱。图 6为能见度为3000 m以下时天空红外辐射亮温拼图及亮温走势,从图 6c可知, 天空红外辐射亮温受气溶胶粒子影响较图 4a中明显升高,若按之前的拟合函数,必然造成云量偏大。对于这种现象,必须考虑当前的天气状况,得出符合当时天气条件下的分割阈值,再进行云点与非云点识别。

|

|

| 图 6. 低能见度条件下扫描时次与红外辐射亮温值之间的关系 (a)2011年8月23日10:10开始扫描红外辐射亮温拼图, (b)2011年8月23日11:10开始扫描红外辐射亮温拼图, (c)图 6a与图 6b所代表天气的亮温走势 Fig 6. Low-visibility, relations between scan time and infrared brightness temperature (a) the brightness map at 1010 BT 23 August 2011, (b) the brightness map at 1110 BT 23 August 2011, (c) the brightness temperature trends of Fig. 6a and Fig. 6b | |

图 6a为图 6b所临近天空无云时刻的红外辐射亮温图像,由于二者时间上临近,彼此之间的气象环境参数比较接近,此时刻可以用图 6a中所测亮温数据进行全天空辐射亮温阈值的拟合,利用拟合方程对图 6b进行阈值分割。图 6c为两个时刻所测全天空红外辐射亮温随扫描时次的走势分布,从图 6c可以看出,黑线所代表的无云状况完全可以作为红线所代表辐射亮温曲线中,云点与非云点的阈值分割函数。

3.2 全天空云点辐射阈值获取在本系统中每一圈传感器测到不同方位上多点的红外辐射亮温信息,而同一圈只对应一个俯仰角,在固定俯仰角处若天空无云,则在该圈中所测所有亮温极差值很小。每个仰角处无云条件下红外辐射亮温采用极值方式进行寻找,对每个仰角处不同方位所测红外辐射亮温数据取极差值处理。若差值小于提前设置的固定阈值,则初步判定该仰角方向天空无云,依次类推,找到其他仰角处的辐射亮温。

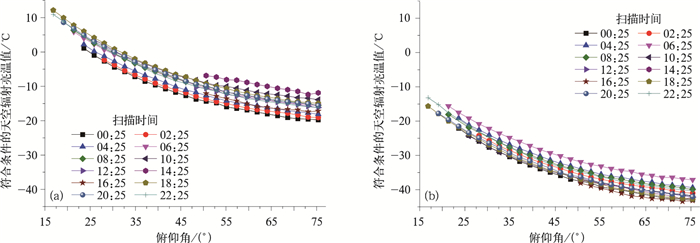

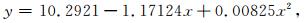

2011年8月22日北京市观象台全天无云,旋转平台每10 min 1个周期共测到144组数据。为方便数据分析,每2 h抽取1组数据,在图 7中画出其亮温值与俯仰角信息走势关系。

|

|

| 图 7. 天空红外辐射亮温与俯仰角之间的关系 (a) 晴天不同时刻天空红外辐射亮温值走势,(b) 天空红外辐射亮温值减去地面温度后的走势 Fig 7. Relations between infrared brightness temperature and pitch angle (a) the brightness temperature trend of different time under the clear sky radiations, (b) the trend of sky brightness temperature minus the ground temperature | |

天空红外辐射亮温受地面环境温度的影响,在正午时地面环境温度较高,造成天空辐射亮温值也会相应变高。为获取更准确的云点阈值分割函数,在获取天空非云点亮温值时所测辐射亮温减去地面环境温度值更能体现云点与非云点的差别。图 7b为图 7a中的天空亮温值减去地面环境温度后与俯仰角之间的走势图,可以看出相减后各线变得紧凑。对符合条件的辐射亮温值进行拟合时考虑地面环境温度影响后更能体现天空的实际状况。

不同天气条件下找到符合条件的天空无云阈值点个数不同,过少的点不能代表全天空的真实情况,本设计只对从水平区间到天顶方向以2.25°为抬升跨度的所有俯仰角中寻找符合条件数大于15的情况进行数据拟合,作为云点阈值分割函数。对图 7b中符合亮温条件的各曲线进行拟合,由于拟合数据均取自每圈中的最低亮温值,所以在应用时必须对拟合函数加上一个常数,然后再与所测的辐射亮温值进行比较。图 3b所处时刻的天空红外辐射亮温阈值函数为式 (3)。按照上面描述,该式必须加上一个常数。由图 4可知,所加订正值不可过大,按照图 7b的方式统计2011年6—8月全天晴空时刻在天顶方向上温度最高值与最低值之差,发现其极值差绝大多数位于4~7℃之间,本文将订正值暂定为6.5℃,订正后的阈值分割函数为式 (4)。

|

(3) |

|

(4) |

其中,x为测温传感器的俯仰角,y为该俯仰角所处位置上晴空与云点的阈值温度。

每个观测周期中所测点都对应1个俯仰角信息,将这些数据减去地面环境温度后利用式 (4) 进行比较,从而判断是否为云点。一般情况下,大气层状况在短时间内不会发生大的变化,另外加上一定的温度订正值,因此前一段时间拟合出的辐射亮温随仰角变化方程在近一段时间内可以连续应用,直到下一个时刻找到满足条件的阈值分割函数替代。

4 试验结果对比2011年7月红外测云系统开始在北京市观象台开展试验观测。红外旋转平台与可见光测云仪同时安装在二层办公楼楼顶,每隔10 min运行1个周期,然后给出全天空的云分布及云量信息。由于低仰角情况下天空辐射亮温易受地物影响,为保证天空云点判别的准确性,本文只对仰角大于15°的亮温值进行云点与非云点的判别。台站观测员每3 h观测1次,记录当时云量、云高及云类信息,为保证数据客观性本文只取观测员白天记录的数据与本系统所得结果进行对比试验分析。

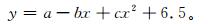

4.1 地基红外测云仪与全天空可见光测云仪观测对比下面分情况介绍不同天气条件下二者的对比结果,图 8中每行分别为一种天气状况下可见光云图和红外云图及其分割效果。其中图 8a1和8a3为高能见度且天空状况为中低云的全天空云图,在高能见度条件下,天空由于瑞利散射呈现蓝色,而云粒子散射与波长关系并不密切,使得云在天空中呈现出白色,利用红蓝固定阈值或者大津阈值能够很好地对云图进行分割。图 8a2和8a4分别为可见光云图与红外云图的分割效果,二者计算结果比较吻合。图 8b1和8b3为低能见度且天空状况为中低云的全天空云图,低能见度条件下天空瑞利散射不明显,可见光图片中天空云点与非云点界限不明显。而红外云图中云点及非云点在向下辐射能量时, 会受到空气中水汽的影响,存在共模效应,因此二者温度差别仍然明显。从图 8b2的分割情况来看,可见光云图的分割结果与实际情况相差较大,造成云量计算结果整体偏高。而红外波段对雾、霾等天气条件有较强的穿透能力,虽然雾、霾等因素会造成地基所测天空辐射亮温值的增大,但雾、霾一般分布均匀,不会影响天空亮温分布的均匀度。有中低云存在时,地基接收到的辐射亮温仍然存在较大的波动,且明显高出周围大气的温度值。利用实时拟合方式可以得出雾、霾天气条件下,天空无云状况时的阈值分割函数,给出图 8b4的分割结果,比可见光分割效果有明显改善。

|

|

| 图 8. 不同条件下可见光与红外云量对比 (a) 高能见度时中低云, (b) 低能见度时中低云, (c) 高能见度时卷云 Fig 8. Comparisons of artificial observed cloud amount and infrared observed cloud amount (a) middle and low cloud situations with high visibility, (b) middle and low cloud situations with low visibility, (c) cirrus with high visibility | |

图 8c2和8c4为高能见度条件下卷云的分割情况,图 8c1中由于云层稀疏且透光现象明显,同样使得云点与天空界限模糊,最终造成可见光云图分割云量结果偏低。对于地基红外测云仪来说,此时云层较高且稀薄,理论上不能看作黑体,造成红外测云仪所测云点亮温值与非云点亮温值比较接近,分割出的云量比实际云量偏少,但相比可见光的分割结果有所改善。

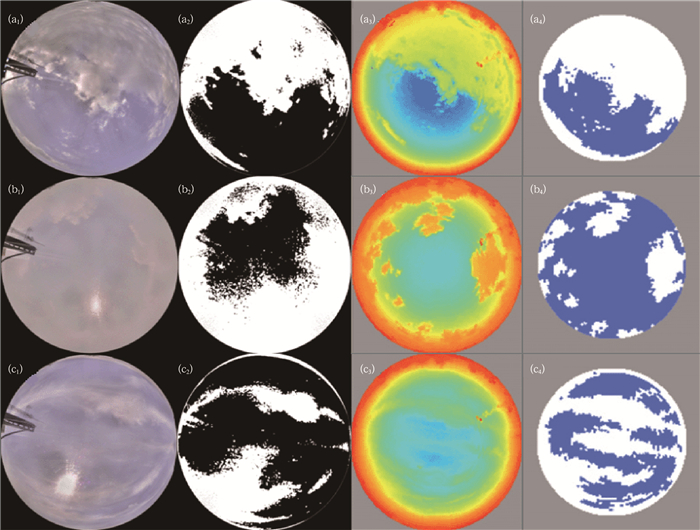

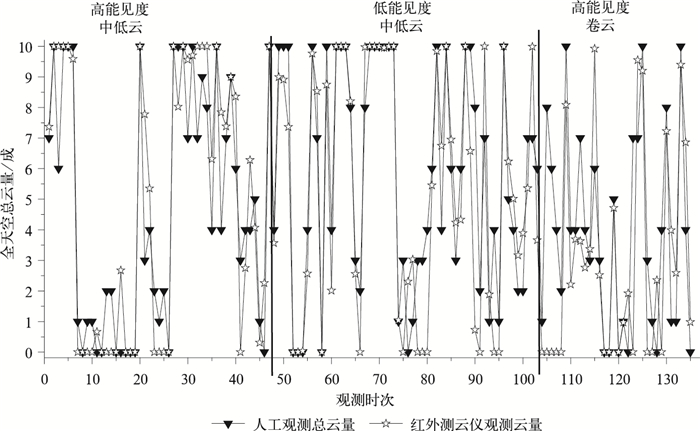

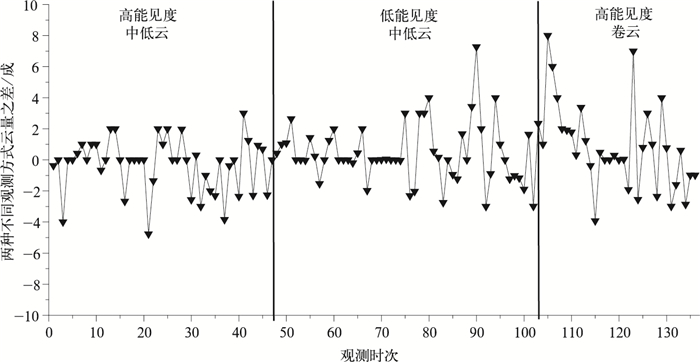

4.2 地基红外测云仪与人工观测数据对比为验证红外实时阈值全天空云量观测方法的可靠性,本文给出北京市观象台2011年7—8月人工白天观测数据与地基红外测云系统观测数据对比情况。由于这两个月是北京多雨季节,在降水过程中红外测云系统不观测,期间共得到135对有效数据。图 9为该时段按天空状况及地面能见度情况得出的二者云量走势分布,图 10给出二者相对误差随观测时次的分布信息。

|

|

| 图 9. 人工观测云量与地基红外测云系统反演云量分布 Fig 9. The cloud amount distribution of manual observation and ground-based measurements of cloud systems | |

|

|

| 图 10. 人工观测云量与地基红外测云系统反演云量误差分布 Fig 10. The percentage relative error of manual observation and ground-based measurements of cloud systems | |

从图 9可知,人工观测云量与器测云量在整体走势上比较一致,特别是高云量。高云量时天空云占主要部分,云体一般较大,能够充满传感器的视场,此时云点与非云点界限更加明显。图 10给出二者云量之差分布情况,其中二者相差小于1成的占总样本数的50.4%,两者相差小于2成的占总样本数的72.6%。由于天空状况复杂多样,为更好地揭示二者异同的原因,下面从多角度进行分类统计。

图 10左段是地面能见度高且天空主要为中低云状况时的对比情况,天空蓝白现象比较明显,且云点与非云点亮温差别较大,人工观测云量与器测云量结果非常一致。从图 10可以看到,误差值均匀地分布在0附近,其误差均值为0.32成。图 10中段为低能见度条件下天空为中低云的情况,由于天空气溶胶的影响,使得天空云点与非云点在可见光波段表现的比较模糊。人工观测与器测误差最大为7成,人工观测数据一般情况下比器测数据偏大,造成两者数据有差别的原因一方面是由于能见度低,造成观测员主观能动性增大;另一方面天气状况变化较快,前一段无云时刻内拟合的阈值分割函数对后一时刻分割造成负面影响。

图 10右段为天空以高卷云为主天气条件下二者的对比结果,从图 10可以看出,人工观测云量与器测数据有较大偏差,误差均值为1成。原因是卷云分布较高且稀薄,透光现象比较明显,且大多数是由冰晶组成。稀薄卷云在理论上不能看作黑体,此时地基红外测温传感器接收到的辐射亮温值比实际值偏低,接近于天空无云时的辐射亮温。再加上式 (4) 中的订正部分,造成该种情况下器测云量比实际云量偏少。另一种原因可能是地面能见度较小的雾、霾天气状况下,观测员记录云量偏高。

5 结论本文利用旋转平台带动红外测温传感器获取全天空各方位红外辐射亮温信息,系统自动判别天空状况,得到无云条件下天顶到水平面不同仰角处云点与非云点的阈值函数。通过对不同天气状况下可见光图片与红外云图阈值分割对比,以及红外观测数据与人工观测结果对比,得出以下结论:

1) 利用旋转平台带动红外测温传感器获取全天空辐射亮温图像,能够很好地反映天空实时状况信息,且受雾、霾及能见度等因素影响较小。

2) 红外实时阈值云量分割算法对于天空中的中低云有较强的观测能力,且能够解决地面环境因素对成像设备造成的消极影响,但对于高空稀薄的卷云其观测能力还有待进一步提高。

3) 该系统能够在无人操控条件下实时分析天空云分布状况,给出云分布及云量信息。由于云在白天和夜间具有相同的红外辐射特性,因此该系统能够全天候定时进行自动观测。时间分辨率高,能够给出整时段云的运行轨迹及云量变化趋势。

致谢 感谢北京市观象台提供试验场地,衷心感谢北京54511地面站观测人员提供的观测数据。| [1] | 徐兴奎. 中国区域总云量和低云量分布变化. 气象, 2012, 38, (1): 90–95. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.01.010 |

| [2] | 葛全胜, 王绍武, 方修琦. 气候变化研究中若干不确定性的认识问题. 地理研究, 2010, 29, (2): 191–203. |

| [3] | 刘健, 张里阳. 气象卫星高空间分辨率数据的云量计算与检验. 应用气象学报, 2011, 22, (1): 35–45. DOI:10.11898/1001-7313.20110104 |

| [4] | 盛裴轩, 毛节泰, 李建国. 大气物理学. 北京: 北京大学出版社, 2003: 444–445. |

| [5] | 杨俊, 吕伟涛, 马颖. 基于自适应阈值的地基云自动检测方法. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 713–721. DOI:10.11898/1001-7313.20090609 |

| [6] | 高太长, 刘磊, 赵世军. 全天空测云技术现状及进展. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 101–109. DOI:10.11898/1001-7313.20100114 |

| [7] | Shields J E, Karr M E, Tooman T P, et al. The Whole Sky Imager—A Year of Progress. Eighth Atmospheric Radiation Measurement Science Team Meeting, 1998. |

| [8] | Long C N, Slater D W, Tooman T. Total Sky Imager Model 880 Status and Testing Results. ARM, TR-006, 2001. |

| [9] | 霍娟, 吕达仁. 全天空数字相机观测云量的初步研究. 南京气象学报, 2002, 25, (2): 242–246. |

| [10] | 朱彦良. 地基天空红外亮温的观测资料分析. 北京: 中国科学院大气物理研究所, 2005. |

| [11] | Genkova I, Long C N, Besnard T, et al. Assessing Cloud Spatial and Vertical Distribution with Infrared Cloud Analyzer. Fourteenth ARM Science Team Meeting Proceedings, 2004. |

| [12] | 孙学金. 云的地基全天空红外遥感研究. 北京: 北京大学物理学院大气科学系, 2009. |

| [13] | Liou K N. 大气辐射导论. 郭彩丽, 周诗健, 译. 北京: 气象出版社, 2004: 122-127. |

| [14] | 章文星, 吕达仁, 常有礼. 地基热红外亮温遥感云底高度可行性的模拟研究. 地球物理学报, 2007, 50, (2): 354–363. |

| [15] | 胡树贞, 马舒庆, 陶法, 等. 地基双波段测云系统及其对比试验. 应用气象学报, 2012, 23, (4): 441–450. DOI:10.11898/1001-7313.20120407 |

| [16] | 章文星, 吕达仁, 宣越健, 等. 利用扫描式红外亮温仪对天空云量的试验观测. 气象学报, 2010, 68, (6): 808–821. DOI:10.11676/qxxb2010.077 |

| [17] | 孙学金, 刘磊, 高太长, 等. 基于模糊纹理光谱的全天空红外图像云分类. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 157–163. DOI:10.11898/1001-7313.20090204 |

2013, 24 (2): 179-188

2013, 24 (2): 179-188