2. 国家气候中心,北京 100081

2. National Climate Center, Beijing 100081

夏季降水对国民经济特别是农业生产影响极大,其中大范围的旱涝气候灾害影响尤为严重[1]。我国地处东亚季风区,夏季降水的一个显著特点是年际变化大、影响因素多。在全球变暖背景下,某些灾害性天气气候事件更加频繁,气象灾害造成的经济损失越来越大[2]。2011年夏季我国降水整体偏少,但时空分布极不均匀。6月全国平均降水量较常年同期略偏少,其中黄河中下游大部地区降水量较常年同期偏少五成左右,而长江中下游地区较同期偏多五成以上,出现了4次 (9—11日、13—16日、17—19日、23—25日) 强降水过程,这几次强降水过程具有范围广、持续时间长、累积降水量大、局地暴雨强等特点,造成长江中下游六省经济损失巨大。7月,全国整体降水异常偏少,仅东北西部、青藏高原东部和长江下游等少数地区降水偏多,内蒙古中部、西南地区东部以及河南、贵州、湖南等地存在中等或重度气象干旱。8月,华东地区降水偏多,降水中心在长江下游,偏多五成以上,而西南地区、内蒙古和东部地区的干旱持续或发展。

气象学者对夏季降水预测进行了大量研究[3-18]。预测方法主要有两类,即统计方法和数值模式的动力学方法,二者各有优缺点。因此,普遍共识是统计学方法与动力学方法要相互借鉴,融合发展[19]。围绕二者如何有效结合的问题,有研究利用统计降尺度方法进行了预测试验[20-22]。丑纪范[23-24]提出基于历史相似信息对动力模式误差进行预报的思路,据此众多学者进行了汛期降水预测研究[25-28]。近年来一些学者[29-32]利用较全面的历史资料,发展了利用相似年的模式误差信息实现对预报年气候模式预测结果订正的汛期降水动力统计客观定量化预测方法,有效改进了模式预测结果。

本文简要回顾了2011年我国夏季降水分布的实况、动力统计客观定量化预测和动力统计-诊断两种方法的预测结果,并在此基础上对比分析了两种方法选取的因子; 探讨了造成2011年主雨带偏南的大气环流成因,尤其是中高纬度阻塞高压和低纬度西太平洋副热带高压异常的可能成因;最后给出海温及东亚夏季风系统各成员之间的相互作用和配置及对2011年我国夏季降水异常的影响机理,为进一步完善和细化汛期降水的动力统计预测的理论和技术提供参考。

1 资料降水资料:本文采用中国气象局国家气候中心 (NCC) 常规业务中使用的1951—2011年我国160站月降水资料;NCC全球海气耦合模式 (CGCM) 生成的1983—2011年回报和预报的逐月降水资料 (水平分辨率为2.5°×2.5°);美国气候预报中心组合降水分析资料 (CMAP) 的1983—2010年夏季降水量资料 (水平分辨率为2.5°×2.5°)[33]。

NCEP/NCAR全球经纬网格 (水平分辨率为2.5°×2.5°) 再分析月平均位势高度场和风场资料[34],美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的全球月平均海温重建资料 (水平分辨率为2°×2°)[35],时段均为1948年1月—2011年8月。

环流及气候指数:NCC气候系统诊断预测室提供的74项月环流特征量资料[36]和NOAA的40项月气候指数,时段均为1951年1月—2011年2月。

本文取1981—2010年为气候态。

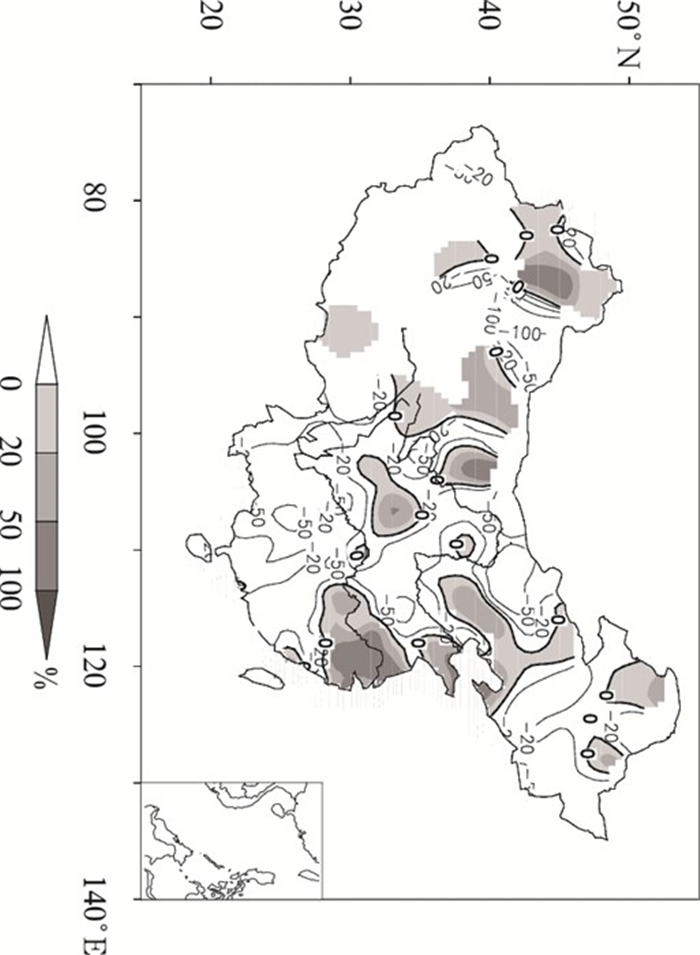

2 2011年我国夏季降水实况及预测 2.1 夏季降水分布2011年我国夏季降水整体偏少,降水异常偏多的区域主要位于长江中下游地区,华北东部、北疆和西北东部部分地区及陕南等地区降水也偏多。南疆、内蒙古中部、东北东南部、华北南部及西南至江南南部大范围地区降水偏少 (图 1)。

|

|

| 图 1. 2011年我国夏季降水距平百分率 Fig 1. Rainfall anomaly percentage over China in summer of 2011 | |

2.2 预测方法及预测结果

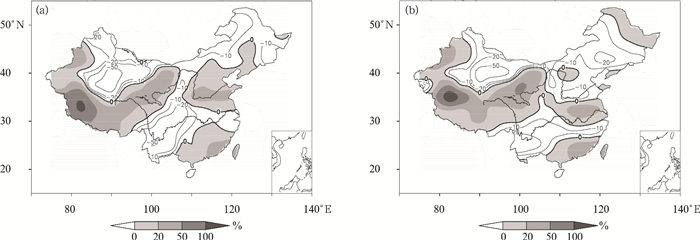

王启光等[29]针对长江中下游地区进行了夏季降水的动力统计客观定量化预测试验,结果显示该方法可以在一定程度上提高预报技巧。在2011年我国夏季降水预测中,将该方法移植于不同气候区域 (气候区域划分参考文献[37]),最后进行集成得到我国夏季降水预测结果。首先将单因子相似误差订正1983—2010年交叉检验的28年平均距平相关系数从大到小排序,将其中距平相关系数最大值因子作为组合的首选因子,通过逐步增加因子个数得到不同因子个数下 (因子数为10时,距平相关系数较高且稳定) 预报年前期历史交叉检验距平相关系数评分最高的因子组合,对因子组采用EOF分解提取累积方差贡献达80%的主分量,通过计算欧氏距离得到因子组合选取的4个相似年,进而分别选取相似误差场,结合模式结果得到2011年我国夏季降水预测图 (图 2a)。预测主雨带位于华北,华南东部至江南南部、西藏和西北东部降水偏多,东北、新疆、西南及长江流域降水偏少。其中西南地区、南疆、内蒙古中西部及东北东部的干旱预测正确,西藏南部、西北东部、江淮部分地区以及华北沿渤海湾地区偏涝预测与实况相符。而黄淮流域及华南、江南等地区的预测结果与实况差异较大。预测结果距平相关系数为0.12,PS评分为70(评分方法参考文献[38])。

|

|

| 图 2. 2011年我国夏季降水距平百分率预测 (a) 动力统计客观定量化预测, (b) 动力统计-诊断预测 Fig 2. Rainfall anomaly percentage over China in summer of 2011 predicted by dynamic-statistical objective quantitative (DSOQ) model (a) and dynamic-statistical diagnostic (DSD) model (b) | |

此外,在上述预测方法的基础上,进行了动力统计-诊断预测[39]。首先针对不同气候区域进行单因子相似误差订正交叉检验的平均距平相关系数从大到小排序,获取关键预报因子集;其次对上述各区因子与其区域夏季平均降水量进行相关性检验,剔除相关性较差的因子 (未达到0.05显著性水平),并考虑剩余因子潜在的物理意义和合理性,对预测因子进行诊断分析,剔除伪相关因子;对剩余因子不足10个的区域添加部分前期异常因子,如海温、大气遥相关型等;最后利用获取的新因子组合,按照动力统计客观定量化预测方法进行预测。2011年我国夏季降水动力统计-诊断预测结果距平相关系数为0.25,PS评分为75。预测主雨带位于江淮地区,新疆西部、西藏大部、黄河上游、黑龙江东北及华南地区降水偏多;而新疆中东部、内蒙古大部、东北大部、黄河中下游及以北、西南地区降水偏少。其中对主雨带的预测接近实况,新疆东部、内蒙古大部、黄河中下游、东北地区东南部及西南地区的干旱预测与实况一致,而东北地区西北部、华南等地区预测与实况不符 (图 2b)。

2.3 动力统计两种预测方法因子对比从2.1节和2.2节可知,两种预测方法对华北和长江中下游地区预测结果存在较大差异,动力统计-诊断预测的主雨带更接近实况,即主雨带偏南,原因是两种方法对华北和长江中下游地区选取的预报因子不同。

以长江中下游地区为例,表 1和表 2分别给出了动力统计客观定量化和动力统计-诊断两种预测方法选取的预报因子、各因子与长江中下游地区夏季平均降水量的相关系数以及用单因子进行交叉检验的距平相关系数。其中,相关系数为1983—2010年因子与长江中下游地区夏季降水量的相关分析结果 (相关系数绝对值达到0.27以上,即达到0.05显著性水平)。动力统计客观定量化预测方法选取的10个因子中有一部分与长江中下游地区降水的相关不显著 (如5月登陆台风指数等);有部分因子与长江中下游地区降水之间物理机制不明确,如上一年7月和8月加勒比海海表温度指数、12月飓风活动指数等。动力统计-诊断预测方法选取的10个因子均与长江中下游地区降水相关显著,且所选因子多为预报年前冬因子,包括了东面的El Niño演变指数和西太平洋副热带高压面积指数、北面的冷系统 (如亚洲区极涡面积指数和冷空气指数)、西面的青藏高原高度场指数、南面的印缅槽指数,以及太平洋10年涛动等,经验表明:这些因子对长江中下游地区降水有较大影响。如12月大西洋几十年涛动指数和1月的热带北大西洋海表温度指数与长江中下游地区降水均呈显著正相关,相关系数分别为0.43和0.37;2010年12月大西洋涛动指数正异常,2011年1月北大西洋海温呈显著的“+-+”三极子分布,海温总体偏高,即预示着夏季长江中下游地区降水偏多。当前冬北大西洋涛动发生异常,在北大西洋激发出一个三极子海温异常模态,该三极子模态在海洋的记忆作用下从春季一直持续到夏季,夏季北大西洋三极子海温异常强迫能进一步激发欧亚大陆北部副极地大气遥相关发展,使得乌拉尔山和鄂霍次克海地区的阻塞高压加强或减弱[40]。事实上,2011年夏季乌拉尔山和鄂霍次克海地区也出现了阻塞高压。

|

|

表 1 动力统计客观定量化预测方法选取的长江中下游地区降水预测因子 Table 1 The predictive factors for the middle and lower reaches of the Yangtze in DSOQ |

|

|

表 2 动力统计-诊断预测方法选取的长江中下游地区降水预测因子 Table 2 The predictive factors for the middle and lower reaches of the Yangtze in DSD |

由以上分析可见,动力统计-诊断预测通过对前期因子的诊断分析后,预测结果较动力统计客观定量化预测有一定改进,但主雨带位置与实况仍有差异,即预测的主雨带位置较实况略偏北,下面将对2011年我国夏季降水异常的气候成因进行深入分析,进一步探讨雨带偏南的成因。

3 2011年我国夏季降水异常成因2011年我国夏季降水整体偏少,但降水时空分布极不均匀。6月我国长江中下游地区 (28°~32°N, 110°~120°E) 偏涝,降水量偏多五成以上,占整个夏季的60.3%;此外,华北沿渤海湾地区、西北中部以及广东、广西、贵州和湖南四省降水也偏多,而内蒙古大部、黄河中下游、四川、云南和福建等地降水偏少;7月全国大范围少雨,仅内蒙古东部、四川、西藏以及江苏等地区降水偏多;8月华东降水偏多,中心位于长江下游,偏多五成以上; 此外,北疆、甘肃中部和青海东部降水偏多,其他地区降水异常偏少,特别是华北北部、东北、西南、南疆和西藏等地 (图略)。因此,2011年我国夏季主雨带偏南主要是由6月长江中下游地区降水异常偏多及6—8月降水时空分布不均匀所致。

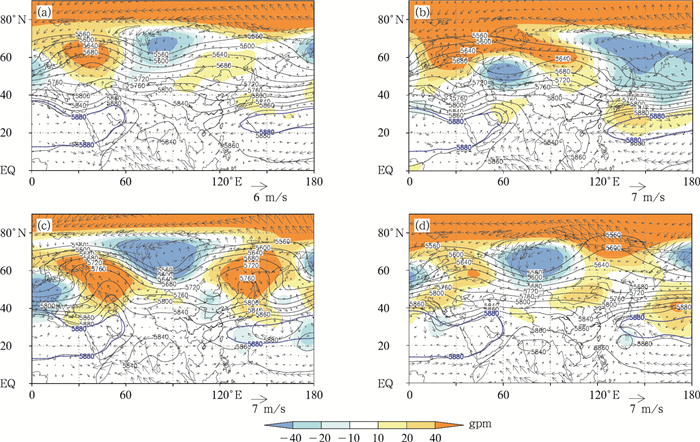

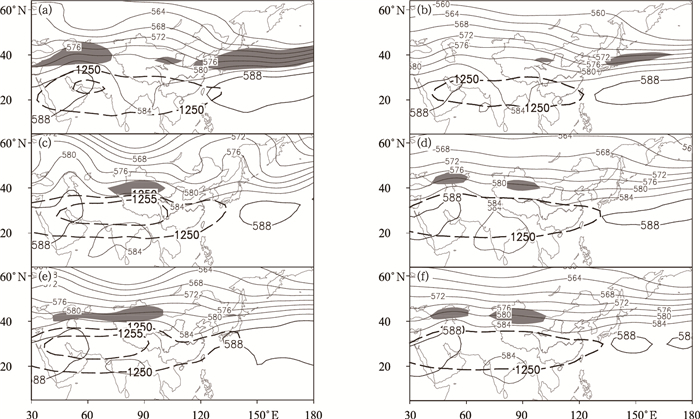

我国气候异常的发生主要是由于东亚夏季风系统的变化引起,这个系统主要包括以下几个成员:中高纬度阻塞形势,低纬度副热带高压 (以下简称副高) 以及东亚季风等[41]。由2011年夏季500 hPa高度场和850 hPa风场的距平场分布 (图 3) 可见,欧亚中高纬度地区主要为两脊一槽的环流形势,乌拉尔山和鄂霍次克海高度场均为正距平,其中乌拉尔山位势高度正距平中心超过40 gpm,鄂霍次克海上空相对偏弱;副高脊线偏北、西伸脊点接近常年;华东至东面海洋为一个气旋式距平,辐合中心在长江下游 (图 3a)。中高纬阻塞形势和副高逐月配置差异显著,其中, 6月中高纬度地区为稳定的两槽一脊环流形势控制,槽脊偏深,副高面积偏大、脊线偏北、西伸脊点略偏西,槽后冷空气南下与北上暖湿气流在长江中下游地区形成对峙之势 (图 3b),造成这段时间该地区降水较常年异常偏多。7月中高纬度地区调整为两脊一槽的环流形势,乌拉尔山和鄂霍次克海上空为强阻塞高压脊,西伯利亚平原上空为一深槽,且槽脊均偏深,经向环流偏强,副高异常偏弱偏东,脊线持续偏北;我国东部地区为北风距平控制,冷空气强盛,而暖湿气流偏弱 (图 3c),导致我国大范围地区降水偏少。8月中高纬度地区环流形势与7月类似,但槽脊均较7月偏弱,副高偏北;江南上空为西风距平,华北为东南风距平,辐合带位于长江和黄河之间 (图 3d),造成华东地区降水较常年偏多。

|

|

| 图 3. 2011年北半球500 hPa高度场(阴影:高度距平; 等值线:位势高度; 蓝色实线为气候态; 单位:gpm )和850 hPa风场的距平场 (矢量) (a) 夏季, (b)6月, (c)7月, (d)8月 Fig 3. The distribution of 500 hPa geopotential height (shaded: anomaly; contour: geopotential height; blue solid line: the climate state; unit:gpm)and 850 hPa wind anomalies (vector) over North Hemisphere in 2011 (a) summer, (b) June, (c) July, (d) August | |

分析表明:2011年夏季主雨带偏南是由中高纬度阻塞形势与副高的季节内异常振荡及二者不同配置而导致6—8月降水时空分布不均匀所致。

4 夏季阻塞形势与副高季节内异常振荡可能成因东亚地区大气环流的异常受大气外部强迫因子,如太平洋、印度洋海温以及欧亚积雪和青藏高原积雪等因子影响,同时还受大气内部动力过程影响,即受海-陆-气系统相互作用的影响和制约[42]。其中,海温是大气的最主要外强迫因子,其异常将改变海洋向大气输送的水汽、潜热通量等,导致局地对流活动和大气高低层辐合、辐散的异常,并通过大气遥相关、Walker环流和Hadley环流等的改变影响全球的大气环流,进而导致气候异常。海洋不同下垫面热力状况会导致夏季副高、季风等发生改变,直接影响到我国的旱涝分布[43]。

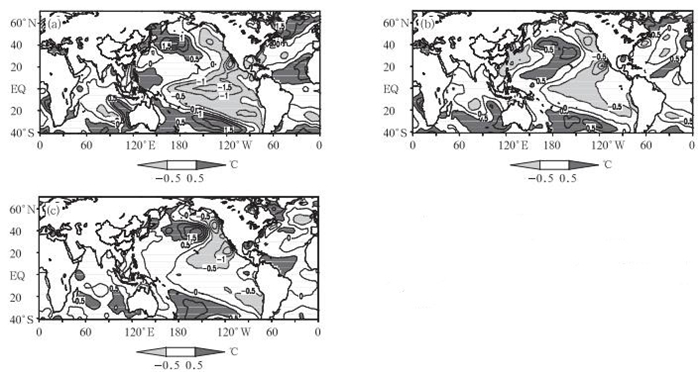

2010年7月,赤道中东太平洋La Niña事件暴发,总体表现为赤道东太平洋为低值中心的东部型特征,该事件在2010年10—12月达到最强,中心值低于-1.5℃。2011年1月后,赤道中东太平洋海温距平迅速上升,4月Niño1+2区海温指数为-0.32,即La Niña事件已结束;5—8月南方涛动指数 (SOI) 依然维持偏高的状态,达0.2~1.0,表明热带大气仍受到La Niña事件的剩余影响。从2011年前冬至夏季海温距平分布 (图 4) 可见,2011年前冬北印度洋海温呈北正南负的分布,太平洋呈西正东负的分布 (图 4a);春季印度洋和西太平洋海温负距平进一步扩大,从西印度洋至东太平洋呈“-+-”的分布 (图 4b);夏季印度洋海温升高,呈大范围的正距平分布,而太平洋海温距平分布与春季相似,但异常程度降低 (图 4c)。此外,2011年前冬到夏季,北大西洋海表温度表现为“+-+”三极子形态。

|

|

| 图 4. 2011年海表温度距平分布图 (a) 前冬, (b) 春季, (c) 夏季 Fig 4. The distribution of SST anomaly in 2011 (a) previous winter, (b) spring, (c) summer | |

4.1 夏季中高纬度阻塞高压异常及其可能成因

毛恒青等[44]对夏季500 hPa高度距平场与同期太平洋海温距平场奇异值分析发现,高度场异常与太平洋海温异常有关,东北亚阻塞的强盛年基本上与El Niño相对应。太平洋海温异常,激发东亚地区的遥相关波列,从而使东北亚阻塞高压异常。而2011年4月La Niña事件结束后,夏季太平洋海温维持正常偏冷状态,因此,2011年盛夏鄂霍次克海阻塞高压的形成并不是对太平洋海温的响应,而可能是其他原因。

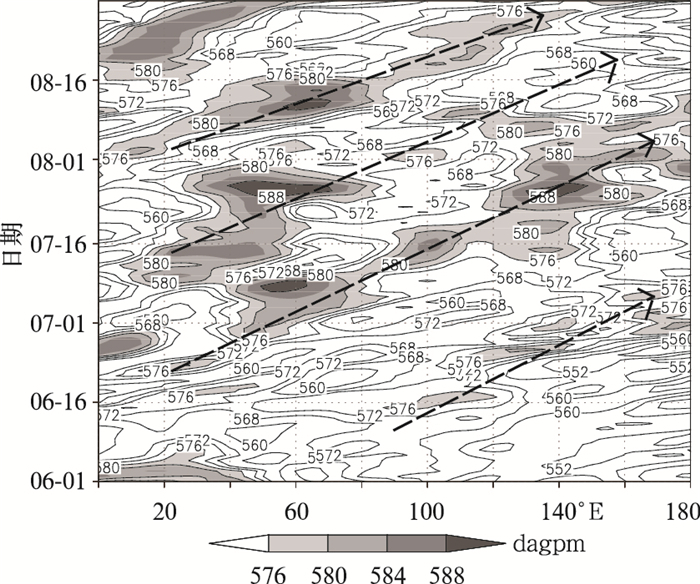

由图 3可见,500 hPa位势高度场中阻塞形势主要出现在50°N附近,对500 hPa位势高度场沿50°N作时间剖面 (图 5) 来分析2011年夏季阻塞形势随时间的演变过程及成因。6月初乌拉尔山地区首次出现阻塞高压,但仅持续数日。6月底至8月底,乌拉尔山地区出现4次阻塞高压过程,活动十分频繁。7月10日—8月6日和8月16—24日,鄂霍次克海地区出现了阻塞高压。2011年前冬北大西洋海温呈显著的“+-+”三极子分布,该三极子模态在海洋的记忆作用下从冬季一直持续到夏季 (图 4),夏季北大西洋三极子海温异常强迫能进一步激发欧亚大陆北部副极地大气遥相关发展,使得乌拉尔山和鄂霍次克海地区的阻塞高压发展。此外,乌拉尔山阻塞高压与鄂霍次克海阻塞高压形成和持续在时间上有先后差异,乌拉尔山阻塞高压过程在前,鄂霍次克海阻塞高压形成在后;已有研究表明[45-46],伴随着每一次乌拉尔山阻塞高压的崩溃,大范围环流形势发生调整,造成明显的定常罗斯贝波向下游传播,促使鄂霍次克海阻塞高压发展和建立。由此可见,2011年夏季乌拉尔山阻塞高压的频繁活动,可能是促使鄂霍次克海阻塞高压形成和长时间维持的原因之一。

|

|

| 图 5. 2011年夏季沿50°N逐日500 hPa位势高度时间-经度剖面图 Fig 5. Time-longitude section of daily 500 hPa geopotential height along 50°N in summer of 2011 | |

4.2 夏季副高异常及其可能成因

副高是东亚夏季风系统主要成员之一,对我国夏季雨带位置起重要作用,其南北位置、西伸程度、强度和维持时间长短对我国夏季旱涝有决定性影响。由表 3可见,2011年夏季副高整体略偏弱偏东,但显著偏北,且季节内振荡剧烈,表现为6月略偏西偏强、异常偏北,7月异常偏弱偏北偏东,8月略偏西偏强、异常偏北。

|

|

表 3 2011年夏季副高各指数特征 Table 3 Seasonal and monthly indices of WPSH in summer of 2011 |

4.2.1 海温对副高的影响

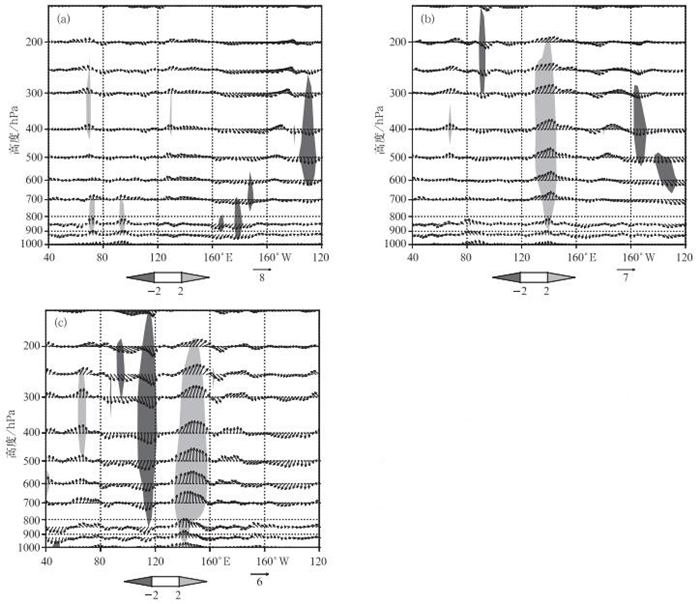

研究表明,副高对赤道中东太平洋海温的响应落后4~6个月[47],在La Niña事件发生后次年夏季副高明显偏弱偏北[48];冬、春季北印度洋海区海温偏冷,有利于夏季副高偏弱与偏东[49]。图 6和图 7分别给出了2011年夏季逐月5°~25°N平均的纬向垂直距平环流图和125°~150°E平均的经向垂直距平环流图,分别表示Walker环流和西太平洋地区Hadley环流对副高强弱和位置的影响。

|

|

| 图 6. 2011年夏季5°~25°N平均的垂直距平环流 (阴影:垂直速度, 单位:10-2 Pa/s;纬向风单位:m/s;矢量:合成风)(a)6月,(b)7月,(c)8月 Fig 6. Vertical circulation anomalies averaged over 5°—25°N in Jun (a), Jul (b), Aug (c) of 2011 (shaded area: vetical velocity, unit: 10-2 Pa/s; unit of zonal wind: m/s; vectors: composite winds) | |

|

|

| 图 7. 2011年夏季125°~150°E平均的的垂直距平环流 (a)6月,(b)7月,(c)8月 (阴影:垂直速度,单位:10-2 Pa/s;经向风单位:m/s;矢量:合成风)(a)6月,(b)7月,(c)8月 Fig 7. Vertical circulation anomalies averaged over 125°—150°E in Jun (a), Jul (b), Aug (c) of 2011 (shade areas: vertical velocity, unit: 10-2Pa/s; unit of meridional wind: m/s; vectors: composite winds) | |

由图 6a可见,6月印度洋至西太平洋为正距平的上升气流,它显然受到了前冬该地区暖洋面的影响,而中东太平洋为下沉距平气流,则是由于中东太平洋冷海温的影响;即赤道地区大气响应出现一支顺时针的Walker环流,表现为东部型La Niña事件的显著特征。西太平洋海区的Hadley环流上升支位于0°~15°N,下沉支位于15°~25°N (图 7a),导致副高位置偏北。7月赤道地区大气响应出现两支异常Walker环流,西太平洋海区的上升距平气流偏强且中心东移至140°E附近 (图 6b),根据副高对赤道中东太平洋海温的响应落后4~6个月[44]可知,两支Walker环流的形成与春季西印度洋至东太平洋海温距平的“+-+-”分布有关。西太平洋海区的Hadley环流上升支向北扩展达到20°N,下沉支位于30°N附近 (图 7b),Walker环流和Hadley环流的调整导致7月副高异常偏北偏东偏弱。8月Walker环流 (图 6c) 和Hadley环流 (图 7c) 与7月类似,但印度洋至南海的Walker环流下沉支异常偏强,有利于副高西伸。

由此可见,2011年前冬至夏季热带太平洋和印度洋海温的异常及演变,通过影响Walker环流和的西太平洋Hadley环流的调整,很大程度上决定了副高季节内强度及位置的变化。

4.2.2 南亚高压、西风急流等对副高的影响副高作为东亚大气环流系统中的重要一员,其变化不是孤立的,东亚西风急流、南亚高压以及中高纬环流的异常和调整对副高的强度和位置变化影响很大。

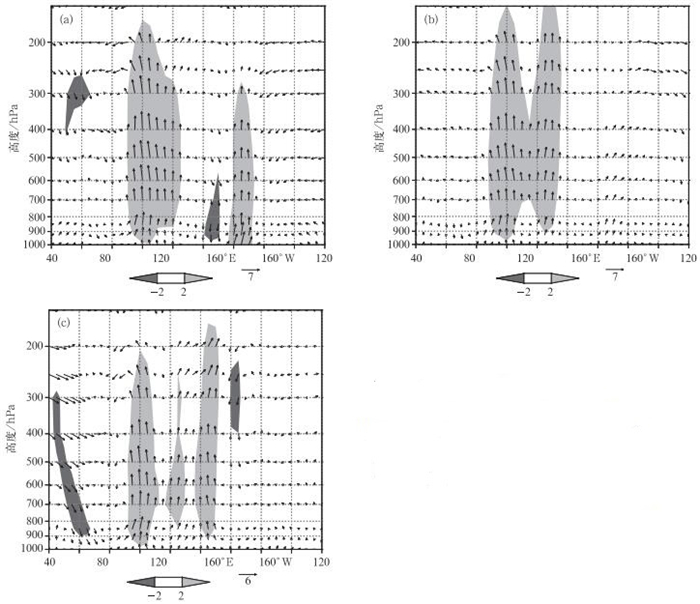

图 8a,8c,8e为2011年夏季6—8月200 hPa西风急流、南亚高压与500 hPa高度场的配置,图 8b,8d,8f是对应的多年平均情况。夏季200 hPa急流基本位于40°N上空,2011年与多年平均均如此,但强度和东西位置却有明显差异。前冬欧亚积雪偏多年的夏季,东亚副热带西风急流增强,有利于副高加强、西伸和北扩[50]。2011年前冬欧亚积雪面积异常偏大,位列近40年来的第4位。由图 8可见,2011年6月,欧亚上空的高空急流在40°N以南,强度和范围明显强于多年平均,并出现两个强急流中心,分别位于50°E和125°E以东洋面上,我国长江中下游地区正好位于东面急流入口区南端,次级环流在该地区形成上升运动,导致该地区出现多次强降水过程;南亚高压偏东,利于副高的西伸。7月急流北移至40°N,中心位置在85°E左右,利于副高偏北。8月急流北移至40°N以北,强度和范围接近多年平均,我国北方上空的西风带槽脊减弱,南亚高压偏高偏东,利于副高的西伸和北抬。

|

|

| 图 8. 2011年和气候态的夏季200 hPa高度场 (长虚线,单位:dagpm)、急流 (阴影:纬向风速u≥30 m/s) 和500 hPa高度场 (实线,单位:dagpm) (a)2011年6月,(b)6月气候态,(c)2011年7月,(d)7月气候态,(e)2011年8月,(f)8月气候态 Fig 8. 200 hPa geopotential height (long broken line, unit: dagpm), upper westerly jet (shaded area, zonal wind speed greater than 30 m/s) and 500 hPa geopotential height (solid line, unit: dagpm) in 2011 and climate state (a) Jun 2011, (b) climate state of Jun, (c) Jul 2011, (d) climate state of Jul, (e) Aug 2011, (f) climate state of Aug | |

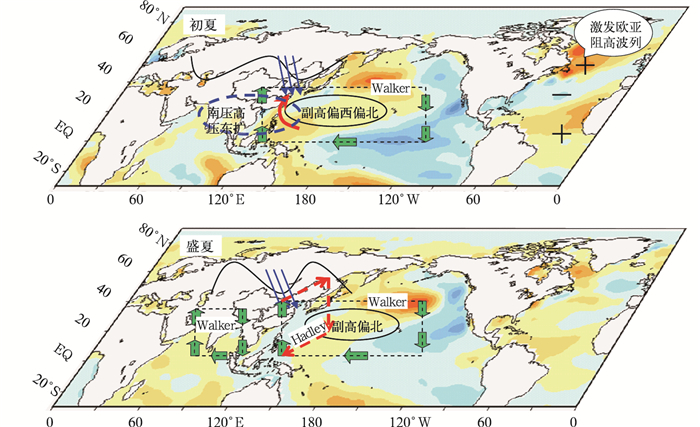

综上所述,中高纬度阻塞形势与低纬度副高的季节内异常振荡不是单一因素所致,而是由海温、积雪等外强迫以及东亚环流系统内部成员相互作用共同影响所致。图 9给出了海温、东亚夏季风系统成员的相互作用和配置及其对2011年夏季降水异常的影响机理。

|

|

| 图 9. 2011年我国汛期降水异常机理分析 Fig 9. The possible mechanism of rainfall anomaly over China in 2011 | |

5 结论和讨论

1) 2011年我国夏季降水整体偏少,主雨带位于长江中下游地区。动力统计客观定量化预测主雨带位于华北;动力统计-诊断预测的主雨带位于江淮地区,较实况略偏北。后者以前者选取的因子为基础,进行进一步的诊断筛选和再选取,所选因子更具有合理性,因此预测结果较前者有改进。

2) 2011年我国夏季主雨带偏南主要是由6月长江中下游地区降水异常偏多及夏季6—8月降水时空分布不均匀所致,而这是中高纬度阻塞形势与低纬度副高的季节内异常振荡及二者逐月不同配置的结果。

3) 中高纬度阻塞形势与低纬度副高的季节内异常振荡不是单一因素所致,而是由海温、积雪等外强迫以及东亚环流系统内部相互作用共同影响所致。

夏季降水动力统计客观定量化预测方法虽已具有一定的预报技巧,但其对前期关键气候影响因子和主雨带把握仍有不足,因此有必要在此方法基础上进行因子诊断和再选取,进而对汛期降水进行动力统计-诊断预测,以提高预测准确度。东亚夏季风系统成员的季节内异常振荡及相互配置是影响夏季气候的主要因素,因此有必要对其关键成员 (如中高纬度阻塞形势和低纬度副高) 分别进行季和逐月预测,进而调整或修正动力统计客观定量化预测结果,以弥补客观预测的不足。

| [1] | 黄荣辉, 蔡榕硕, 陈际龙, 等. 我国旱涝气候灾害的年代际变化及其与东亚气候系统变化的关系. 大气科学, 2006, 30, (5): 730–742. |

| [2] | 张庆云, 陶诗言, 彭京备. 我国灾害性天气气候事件成因机理的研究进展. 大气科学, 2008, 32, (4): 815–825. |

| [3] | 曹鸿兴. 大气运动的自忆方程. 中国科学:B辑, 1993, 23, (1): 104–112. |

| [4] | Wang Bin. Interdecadal changes in El Nio onset in the last four decades. J Climate, 1995, 8: 267–285. DOI:10.1175/1520-0442(1995)008<0267:ICIENO>2.0.CO;2 |

| [5] | 王绍武. 短期气候预测研究的历史及现状//王绍武. 气候预测研究. 北京: 气象出版社, 1996: 1-17. |

| [6] | 施能, 陈辉, 屠其璞. 1951—1994年我国东部夏季雨型的统计诊断分析方法. 南京气象学院学报, 1997, 20, (2): 181–185. |

| [7] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 1999: 260–277. |

| [8] | 魏凤英. 全国夏季降水区域动态权重集成预报试验. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 401–409. |

| [9] | 施能, 陈辉, 冯俊茹, 等. 我国夏季雨型的前期异常特征及预报方法的初步研究. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 70–77. |

| [10] | 陈兴芳, 赵振国. 中国汛期降水预测研究及应用. 北京: 气象出版社, 2000: 65–99. |

| [11] | 封国林, 曹鸿兴, 魏凤英, 等. 长江三角洲汛期预报模式的研究及其初步应用. 气象学报, 2001, 59, (2): 206–212. DOI:10.11676/qxxb2001.021 |

| [12] | 李维京, 张培群, 李清泉, 等. 动力气候模式预测系统业务化及其应用. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊): 1–11. |

| [13] | 魏凤英. 长江中下游夏季降水异常变化与若干强迫因子的关系. 大气科学, 2006, 30, (2): 202–211. |

| [14] | Fan Ke, Wang Huijun, Choi Young-Jean. A physically-based statistical forecast model for the middle-lower reaches of the Yangtze river valley summer rainfall. Chin Sci Bull, 2008, 53, (4): 602–609. DOI:10.1007/s11434-008-0083-1 |

| [15] | 张人禾, 武炳义, 赵平, 等. 中国东部夏季气候20世纪80年代后期的年代际转型及其可能成因. 气象学报, 2008, 66, (5): 697–706. DOI:10.11676/qxxb2008.064 |

| [16] | 周秀骥, 赵平, 刘舸. 近千年亚洲-太平洋涛动指数与东亚夏季风变化. 科学通报, 2009, 54: 3144–3146. |

| [17] | 郑志海, 封国林, 丑纪范, 等. 数值预报中自由度的压缩及误差相似性规律. 应用气象学报, 2010, 21, (2): 139–148. DOI:10.11898/1001-7313.20100202 |

| [18] | 魏凤英. 我国短期气候预测的物理基础及其预测思路. 应用气象学报, 2011, 22, (1): 1–11. DOI:10.11898/1001-7313.20110101 |

| [19] | 丑纪范. 为什么要动力-统计相结合?——兼论如何结合. 高原气象, 1986, 5, (4): 367–372. |

| [20] | 陈丽娟, 李维京, 张培群, 等. 降尺度技术在月降水预报中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 648–655. |

| [21] | 魏凤英, 黄嘉佑. 我国东部夏季降水量统计将尺度的可预测性研究. 热带气象学报, 2010, 26, (4): 483–488. |

| [22] | 郭彦, 李建平. 一种分离时间尺度的统计降尺度模型的建立和应用——以华北汛期降水为例. 大气科学, 2012, 36, (2): 385–396. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2011.11045 |

| [23] | 丑纪范. 天气数值预报中使用过去资料的问题. 中国科学, 1974, (6): 635–644. |

| [24] | 丑纪范. 短期气候预测的现状、问题与出路 (一). 新疆气象, 2003, 26, (1): 1–4. |

| [25] | 邱崇践, 丑纪范. 天气预报的相似-动力方法. 大气科学, 1989, 13, (1): 22–28. |

| [26] | 黄建平, 王绍武. 相似-动力模式的季节预报试验. 中国科学:B辑, 1991, 35, (2): 216–224. |

| [27] | 任宏利, 丑纪范. 统计-动力相结合的相似误差订正法. 气象学报, 2005, 63, (6): 988–993. DOI:10.11676/qxxb2005.094 |

| [28] | 郑志海, 任宏利, 黄建平. 基于季节气候可预报分量的相似误差订正方法和数值试验. 物理学报, 2008, 58, (10): 7359–7367. |

| [29] | 王启光, 封国林, 郑志海, 等. 长江中下游汛期降水优化多因子组合客观定量化预测研究. 大气科学, 2011, 35, (2): 287–297. |

| [30] | 杨杰, 王启光, 支蓉, 等. 动态最优多因子组合的华北汛期降水模式误差估计及预报. 物理学报, 2011, 60, (2): 837–849. |

| [31] | Xiong Kaiguo, Feng Guolin, Huang Jianping, et al. Analogue-dynamical prediction of monsoon precipitation in Northeast China based on changeable configuration of optimal multi-predictor. Acta Meteor Sinica, 2011, 25, (3): 316–326. DOI:10.1007/s13351-011-0307-1 |

| [32] | 杨杰, 赵俊虎, 郑志海, 等. 华北汛期降水多因子相似订正方案与预报试验. 大气科学, 2012, 36, (1): 11–22. |

| [33] | Xie P, Arkin P A. Global precipitation: A 17-year monthly analysis based on gauge observations, satellite estimates, and numerical model outputs. Bull Amer Meteor Soc, 1997, 78: 2539–2558. DOI:10.1175/1520-0477(1997)078<2539:GPAYMA>2.0.CO;2 |

| [34] | Kistler R, Kalnay E, Collins W, et al. The NCEP/NCAR 50-year reanalysis: Monthly means CD-ROM and documentation. Bull Amer Meteor Soc, 2001, 82, (2): 247–268. DOI:10.1175/1520-0477(2001)082<0247:TNNYRM>2.3.CO;2 |

| [35] | Smith T M, Reynolds R W. Extended reconstruction of global sea surface temperatures based on COADS data (1854-1997). J Climate, 2003, 16: 1495–1510. |

| [36] | 赵振国. 中国夏季旱涝及环境场. 北京: 气象出版社, 1999: 1–9. |

| [37] | 赵俊虎, 封国林, 张世轩, 等. 近48年中国的季节变化与极端温度事件的联系. 物理学报, 2011, 60, (9): 99205. DOI:10.7498/aps.60.099205 |

| [38] | 陈桂英, 赵振国. 短期气候预测评估方法和业务初估. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 178–785. |

| [39] | 赵俊虎, 封国林, 王启光, 等. 2010年我国夏季降水异常气候成因分析及预测. 大气科学, 2011, 35, (6): 1069–1078. |

| [40] | Wu Z, Wang B, Li J, et al. An empirical seasonal prediction model of the east Asian summer monsoon using ENSO and NAO. J Geophys Res, 2009, 114: D18120. DOI:10.1029/2009JD011733 |

| [41] | 叶笃正, 黄荣辉. 长江黄河流域旱涝规律和成因研究. 济南: 山东科技出版社, 1996. |

| [42] | 张庆云, 陶诗言. 夏季西太平洋副热带高压异常时的东亚大气环流. 大气科学, 2003, 27, (3): 369–380. |

| [43] | 肖子牛, 孙绩华, 李崇银. El Niño期间印度洋海温异常对亚洲气候的影响. 大气科学, 2000, 24, (4): 461–469. |

| [44] | 毛恒青, 李月安, 姚学祥, 等. 1998年夏季东北亚阻塞高压异常的大尺度环流特征及成因初探. 南京气象学院学报, 2011, 24, (2): 221–227. |

| [45] | 王亚非, 宋永加. 1991年夏季东亚阻塞高压形成的诊断分析. 气象学报, 1998, 56, (2): 212–224. DOI:10.11676/qxxb1998.020 |

| [46] | Wang Y. Effects of blocking anticyclones in Eurasia in the rainy season (Meiyu/Baiu Season). J Meteoro Soc Japan, 1992, 70, (5): 929–951. DOI:10.2151/jmsj1965.70.5_929 |

| [47] | 赵振国. 厄尔尼诺现象对北半球大气环流和中国降水的影响. 大气科学, 1996, 20, (4): 422–428. |

| [48] | 应明, 孙淑清. 西太平洋副热带高压对热带海温异常响应的研究. 大气科学, 2000, 24, (2): 193–206. |

| [49] | 蒋国荣, 沙之钰, 蔡剑平. 印度洋和北太平洋海温与夏季西太平洋副热带高压长期变动的关系. 海洋预报, 1991, 8, (1): 16–24. DOI:10.11737/j.issn.1003-0239.1991.01.003 |

| [50] | 穆松宁, 周广庆. 冬季欧亚大陆北部新增雪盖面积变化与中国夏季气候异常的关系. 大气科学, 2010, 34, (1): 213–226. |

2013, 24 (1): 43-54

2013, 24 (1): 43-54