2. 福建省气象科学研究所,福州 350001

2. Fujian Institute of Meteorological Sciences, Fuzhou 350001

近年来,极端气候事件的频率和强度呈上升趋势,引起了民众对气象灾害的极大关注。福建地处东南沿海,濒临西北太平洋,热带气旋灾害是最严重的自然灾害之一,具有发生频次高、影响范围广、突发性强、成灾强度大等特征,其本身会带来狂风、暴雨和风暴潮,造成最基本的热带气旋灾害,还会引发其他一些次生灾害,如暴雨洪水、崩塌、滑坡、泥石流、水土流失等。热带气旋主要影响的沿海地区人口稠密、经济发达、社会财富高度密集,遭遇灾害时会造成巨大损失。如2006年7月14日,强热带风暴碧利斯 (0604) 在福建省霞浦县登陆,它生命史长,降雨强度大,影响范围广,灾害损失严重,共造成843人死亡,直接经济损失达348.3亿元;同年8月10日超强台风桑美 (0608) 在闽浙交界处沿海登陆,强风造成福建沙埕港口沉没船只952艘,损坏1139艘,上百人死亡失踪,其中海上遇难人数约占死亡人数的87%[1],直接经济损失达196.5亿元。

尽管福建热带气旋影响频繁,灾害严重,据统计福建热带气旋灾害排在广东、海南之后,居全国第3位[2],但是由于我国台湾岛的自然屏障作用,使得福建遭遇强热带气旋大风直接冲击的概率小于浙江,如张丽佳等[3]研究发现:出现10~12级大风地区以浙江台州、温州最多,其次是宁波、舟山、福州、湛江;温州地区不仅大风频次多,而且强度大,湛江地区出现大风的频次虽不多但强度大,而珠江三角洲地区出现大风的频次少且强度小。徐文慧等[4]对台风海棠 (0505) 环流内中尺度强对流在温州东南部沿海地区造成的特大暴雨过程做了详细分析,结果表明, 已减弱的登陆热带风暴环流中,在某种有利的环境背景条件下同样会发展成强对流系统,从而造成比热带风暴环流本身更具破坏力的强烈天气。这种强降水机制在福建也很常见,如同年的台风龙王 (0519) 和2011年台风南玛都 (1111) 在福州和莆田造成了历史罕见的短历时强降水。张永恒等[5]利用模糊数学方法,选用热带气旋自然灾变因素以及社会经济因素,制作了可预测热带气旋损失程度的评估模型,取得较好的效果。董林等[6]研究表明,热带气旋从东侧登陆我国台湾岛损失的强度为西侧登陆损失强度的2倍以上;热带气旋登陆时的路径方向与我国台湾岛中央山脉长轴的交角越接近垂直,其过岛损失的强度越小,在岛逗留的时间越短,热带气旋登陆我国台湾岛东侧时强度耗损与热带气旋登陆前自身强度呈正相关,而登陆西侧则无明显的统计规律。即不同的地理环境、热带气旋路径以及强度可以造成不同热带气旋的致灾因子典型地域特征。赵珊珊等[7]分析了西北太平洋热带气旋频数和强度变化趋势,发现最强 (近中心最大风速超过58 m/s) 和最弱级别 (热带低压) 的热带气旋年变化呈减少趋势,近中心最大风速为51~58 m/s的超强台风以及强台风仍然呈增加趋势,并且频数最大发生的月份随强度的增强而推迟。受这种影响频繁程度增加、强度高的热带气旋袭击的沿海地区,需加强灾害成灾机理研究以提高防御能力。近百年来,影响福建热带气旋频数呈弱的上升趋势,影响福建热带气旋频数多寡与西太平洋热带气旋生成区的海温有关,同时大气环流系统的位置和强弱对热带气旋路径的变化起着关键性作用[8]。王东法等[9]通过聚类分析划分了影响浙江热带气旋的暴雨类型,发现浙江热带气旋灾害与热带气旋典型路径关系密切。热带气旋灾害不仅取决于热带气旋强度,更重要的是取决于人们的防灾意识和采取的行为,灾害是孕灾环境的稳定性、致灾因子的风险性、承灾体的脆弱性以及灾情 (害) 形成过程相互作用而形成的灾害系统[10],其中致灾因子的风险性就是由气象因素导致人类社会造成损失的一种未来情景[11],因此了解曾经发生过的致灾因子时空分布特征就显得尤为重要。热带气旋灾害主要以大风、暴雨呈“几何面”影响形态的气象灾害,其致灾方式在一定空间尺度范围内不同地区造成的影响不一样,且对应下垫面的社会、经济、环境的特征与受灾冲击的强度也不一一对应, 扈海波等[12]依据城市地区复杂的下垫面,采用数学形态学的面状灾害事件空间形态特征表现了灾害自然强度及评估多致灾因子下灾害的真实影响情况;黄沿波等[13]提出了一种从三维风险等值面来考察风险的分布和风险变化率方法;卞洁等[14]应用灰色联度法进行了长江中下游地区洪涝灾害量化风险评估,都取得了一定成效。

本文根据1961—2010年中国气象局上海台风研究所出版的《台风年鉴》、《热带气旋年鉴》,重点分析登陆影响福建热带气旋不同路径的风、雨空间分布特征和致灾因子的风险区划,旨在为热带气旋灾害的科学防御、工程设计基准提供参考,为热带气旋灾害评估提供背景资料。

1 资料、标准和方法 1.1 资料至1961年,福建省建立了67个气象观测站,分布均匀。但是,风速的观测早期为维尔德风压板2 min定时值,1971年以后各站陆续采用EL电接风向风速仪,可获得10 min平均最大风速,两者之间存在仪器误差。为了保证数据的真实性、连续性和统一性,本文所用的风、雨资料统计年限皆为1971—2010年。热带气旋资料选自中国气象局上海台风研究所出版的《台风年鉴》、《热带气旋年鉴》,为了描述热带气旋路径气候学统计特征,向前延伸至1961年,即资料年限为1961—2010年,而在分析热带气旋致灾因子时,只能采用与风、雨资料同期的热带气旋资料。

1.2 登陆和影响福建热带气旋标准登陆热带气旋指的是中心自海上进入福建境内,且中心风力达8级 (17.2 m/s) 或以上的热带气旋。影响热带气旋指的是当热带气旋进入48 h警报区,(15°N,115°E),(20°N,125°E),(25°N,130°E) 3点连线的15°N以北和130°E以西区域,凡出现下列情况之一者定为影响热带气旋:① 受台风影响, 福建沿海有1站极大风不低于8级;② 受台风影响,福建有1站日降水量不低于50 mm。

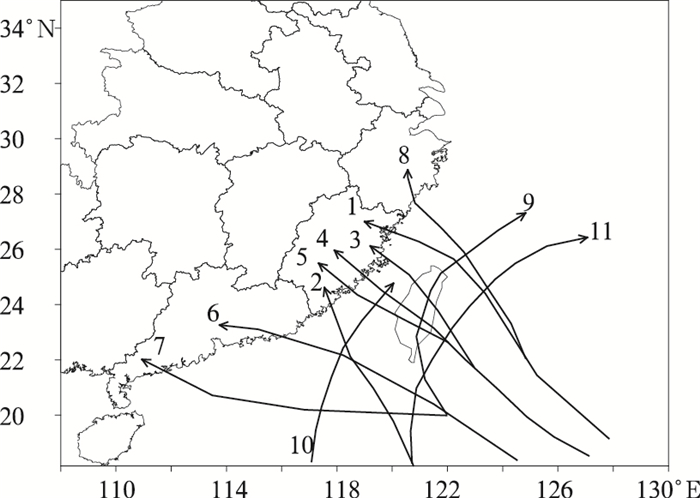

1.3 路径分类标准热带气旋生成后,其移动方向受地形、自身结构和环流系统等影响而复杂多变。由于不同路径热带气旋造成的福建风、雨差异很大,根据经验,按登陆地段或移动趋势将热带气旋分为11种路径 (图 1,表 1)。图 1为相应路径示意图,图中标号为表 1中序号。

|

|

| 图 1. 登陆影响福建热带气旋不同路径示意图 Fig 1. Diagram of different landing and influencing tropical cyclone paths in Fujian | |

|

|

表 1 路径分类标准 Table 1 Standard of tropical cyclones path classification |

1.4 致灾因子风险评估模型

选取1971—2010年热带气旋个例,统计每个热带气旋致灾风、雨因子,经标准化处理后,形成风险权重计算矩阵,采用相关系数客观赋权法求权重系数[15],得到风、雨因子评价指标权重系数。

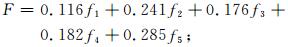

风因子评价指数:

|

(1) |

雨因子评价指数:

|

(1) |

式 (1) 和 (2) 中,f1为日最大风速;f2为6~7级大风站日数;f3为8~9级大风站日数;f4为10~11级大风站日数;f5为不低于12级大风站日数;y1为日最大降水量;y2为过程最大降水量;y3为暴雨站日数;y4为大暴雨站日数;y5为特大暴雨站日数。

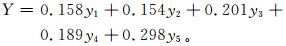

按照路径分类,利用式 (1) 和 (2),分别获得不同路径风和雨的风险指数,再根据致灾因子空间分布特征和经验,调整构建致灾因子风险综合指数的风、雨因子评价指数权重系数,最终得到了相应路径的热带气旋致灾因子风险综合指数模型:

|

(3) |

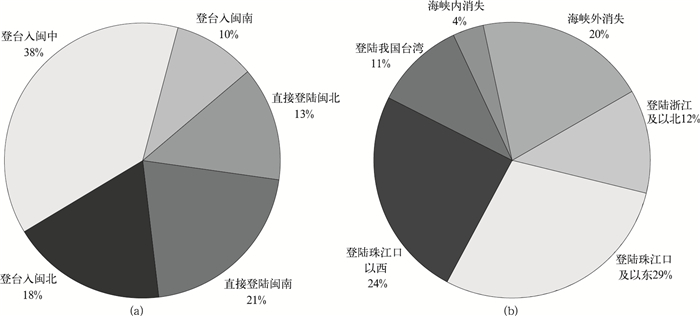

在登陆类路径中 (图 2a),登台入闽路径最多,占登陆总数的65.9%,其中又以登陆我国台湾后再次在福建中部沿海登陆为最多,频率为37.8%。从我国台湾南部海域直接登陆福建沿海的热带气旋频率 (20.7%) 位居第二,登台入闽北部 (18.3%) 位居第三。

|

|

| 图 2. 登陆和影响福建热带气旋不同路径频数 (a) 登陆类, (b) 影响类 Fig 2. Different path frequency of tropical cyclones landing (a) and influencing (b) Fujian | |

在影响路径类中 (图 2b),有65.7%是登陆福建以外的热带气旋,其中以登珠江口及以东路径最多,占总影响数的29.0%,其次是登陆珠江口以西路径,占总影响数的24.5%。未登陆我国大陆的热带气旋以海峡外中转向和西转向消失为多,海峡内消失路径少见。

2.2 天气特征按照1.2节的热带气旋标准规定,若仅降水量达标,雨大风小,称之为雨热带气旋;若仅风达到标准,风大雨小,称之为风热带气旋;若两者都达到标准,风大雨大,称之为风雨热带气旋。登陆影响福建的热带气旋中,风雨热带气旋占48.9%,雨热带气旋占36.4%,剩余14.7%为风热带气旋。风雨热带气旋多为强热带风暴以上强度,雨热带气旋主要是台风和强热带风暴,风热带气旋多是台风以上强度,热带低压多属于雨热带气旋。雨热带气旋集中在7—9月,风热带气旋集中在8—10月,风雨热带气旋则集中在6—10月。

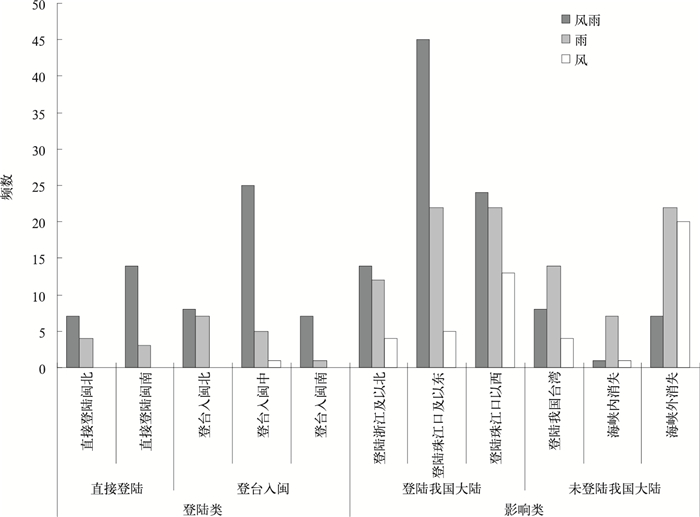

不同路径热带气旋天气差别很大 (图 3),登陆类主要天气是风雨并存,出现单独的大风天气不多。影响热带气旋中,登陆珠江口以西、登陆浙江及以北的热带气旋以风雨并存为主,雨热带气旋为次。登陆我国台湾则以雨为主,其次是风雨并存。未登陆类路径多以雨热带气旋为主,其次是风热带气旋。

|

|

| 图 3. 风、雨天气分类的不同路径热带气旋个数 Fig 3. Different path frequency of tropical cyclones according to wind and rain weather | |

3 不同路径热带气旋的极端降水空间分布特征

按热带气旋路径分类挑选热带气旋个例,根据每个热带气旋个例台站日降水量、过程降水量、各级暴雨日数,挑选最大值,构成各种路径日最大降水量、过程降水量和各级暴雨日数空间分布。

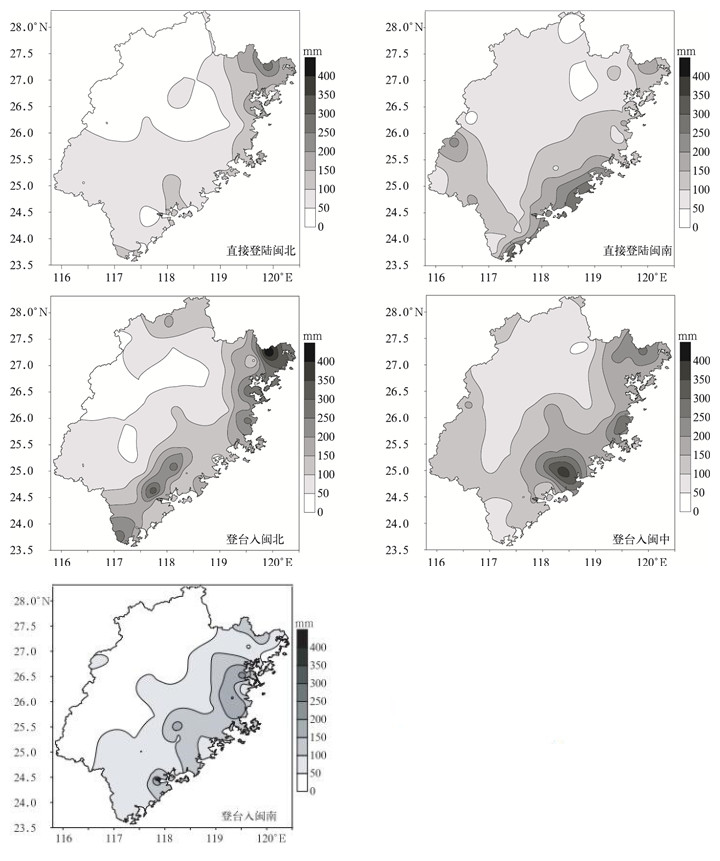

3.1 登陆类热带气旋 3.1.1 日降水量直接登陆闽北路径主要影响福清以北沿海,大值区域位于宁德北部 (图 4),日降水量最大值为柘荣289.3 mm,该特大暴雨是台风艾利 (0418) 造成的,其路径是经我国台湾北部海域直接进入台湾海峡后登陆福建晋江的。

|

|

| 图 4. 登陆类路径日最大降水量 Fig 4. The daily maximum precipitation of landing tropical cyclones | |

直接登陆闽南路径主要影响沿海地区和闽西地区,大值区域位于莆田以南沿海 (图 4),最大中心位于漳浦至东山,最大值为350.4 mm (东山);次大中心位于泉州、晋江,中心值为311.5 mm (崇武)。另外,闽西西部区域也有一个较大中心,中心值为224.5 mm (长汀),该大暴雨是从我国台湾南部海域直接北上登陆龙海的9610号强热带风暴减弱后,偏西行进入闽西地区,低压云团长时间驻留造成突发性强降水。

登台入闽北路径 (图 4) 影响区域包括了整个沿海地区,最大中心值出现在北部的柘荣,高达472.5 mm,南部的次高中心位于戴云山脉和博平岭的迎风坡处,常是登陆热带气旋随后的低压云团造成的降水。

登台入闽中路径 (图 4) 强降水区域位于中部以北沿海,最大中心位于晋江地区,晋江、安溪、南安日降水超过300 mm,以南安392.4 mm为最大;另外在长乐、福清以及宁德北部还各有一个超过250 mm的次高中心。

登台入闽南路径 (图 4) 的最大日降水量为230.9 mm (罗源)。

登陆类中日降水强度最强的是登台入闽北路径,其次是登台入闽中路径,大暴雨以上强度范围最大的要数登台入闽中路径,登台入闽南降水强度相对来说最弱。

3.1.2 过程降水量过程最大降水总量的空间分布类似于日降水量 (图略),过程降水量最多的是登台入闽北路径,宁德北部高达700.8 mm (柘荣);过程降水量超过200 mm范围最大的要数登台入闽中路径,登台入闽南路径过程雨量最少。

3.1.3 暴雨日数暴雨最多日数是登台入闽中路径 (图略),多达4 d (仙游、长乐、龙海),最少的是直接登陆闽北路径;范围最大的是直接登陆闽南和登台入闽中路径,遍布福建省。

大暴雨日数以登台入闽北路径最多,多达3 d (福清),最少的是登台入闽南路径;范围最广的是登台入闽中路径,其次是直接登陆闽北路径和登台入闽北路径。

特大暴雨日数最多只有1 d,以直接登陆闽北路径范围最大,登台入闽南路径没有出现过特大暴雨天气。

3.2 影响类热带气旋 3.2.1 日降水量降水强度以登陆珠江口及以东路径最强 (图略),强降水区域位于闽南沿海和福州地区,最强中心为347.2 mm (长乐),次强中心为322.6 mm (漳浦);登陆浙江及以北路径和海峡内消失路径降水强度也较强,前者强中心位于宁德北部,达226.1 mm (福鼎),后者中心位于莆田以南沿海,为273.5 mm (南安);登陆珠江口以西路径降水集中在崇武以南沿海;登陆我国台湾路径有两个大值中心,一个在福清以北沿海,另一个在南部的博平岭山脉的迎风坡区域;海峡外消失路径降水强度最弱。

3.2.2 过程降水量过程最大降水量的空间分布类似于日降水量,登陆珠江口及以东路径 (图略) 不仅是过程降水量最多,而且是出现200 mm以上降水量范围最大的一条路径,高值中心位于漳州南部 (云霄为646.4 mm);其次是海峡内消失路径,最大过程降水量为445.5 mm (南安);海峡外消失路径过程降水量最少。

3.2.3 暴雨日数暴雨范围最大的影响热带气旋路径是登陆珠江口及以东路径,暴雨日数也最多 (图略),闽南沿海达3 d以上,最多达4 d (龙海);其次是登陆珠江口以西路径,过程暴雨日数最多为3 d,其他路径不超过2 d;海峡内、外消失路径暴雨范围最小,且海峡外消失暴雨日数又是最少的。

大暴雨范围最广、日数最多的仍是登陆珠江口及以东路径,过程出现3 d大暴雨的站点是云霄;其次是登陆浙江及以北和海峡内消失路径,最少的是海峡外消失路径。

特大暴雨只出现在登陆珠江口及以东和海峡内消失两条路径,最多1 d,其余路径均未出现特大暴雨天气。

4 不同路径热带气旋的大风分布特征同样的,按路径分类,根据每个热带气旋个例台站日最大风速、各级大风日数,挑选最大值,构成各种路径日最大风速和各级大风日数空间分布。

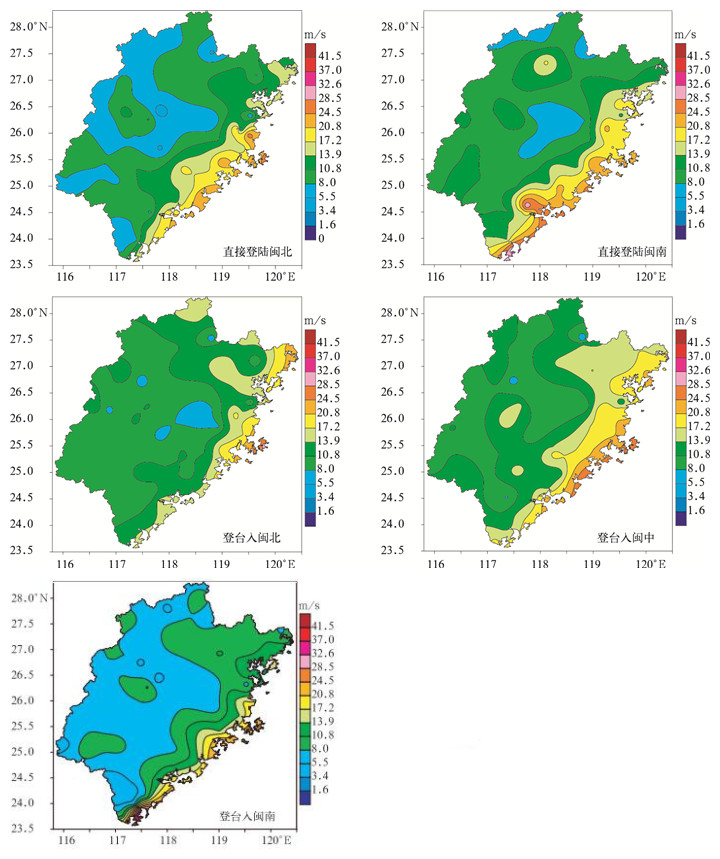

4.1 登陆类热带气旋 4.1.1 日最大风速登陆热带气旋造成的强风区与热带气旋登陆地段有很好的对应关系:经过我国台湾北部海域直接登陆的热带气旋,由于1971年以来该条路径的热带气旋登陆地点多数登陆于中部沿海,所以强风区位于中部沿海 (图 5);我国台湾南部海域直接登陆路径强风区位于中南部沿海,登台入闽北部强风区位于北部沿海,登台入闽中部强风区位于中部沿海,登台入闽南部强风区位于南部沿海。

|

|

| 图 5. 登陆类路径过程日最大风速 Fig 5. Daily maximum wind speed of landing tropical cyclones | |

从图 5还可以看出,由于我国台湾岛的屏障保护作用,中部沿海风力和由海向内陆的风速梯度远小于南部沿海,8级以上大风区域最大的是直接登陆闽南路径。然而,1980年第15号超强台风经我国台湾岛后再次登陆漳浦,由于这个热带气旋仅穿过我国台湾岛南部边缘,强度减弱很少,因而登台入闽南部路径的风力跃居最强,范围仅限于漳浦和东山的半岛上,东山极值风速为48 m/s。

4.1.2 大风日数登陆类热带气旋都会在沿海造成6~7级大风 (图略),其中登台入闽中部路径日数最多,可达6 d (崇武);从我国台湾南部海域直接登陆和登台入闽中部路径出现8~9级大风台站最多,过程最多日数为3 d (崇武);出现10~11级大风台站很少,多分布在滨海区域;从我国台湾南部海域直接登陆和登台入闽南部路径,仅东山出现过12级以上的大风天气 (1 d),其余路径均未出现如此大的大风天气。

4.2 影响类热带气旋 4.2.1 日最大风速除登陆浙江及以北和登陆我国台湾路径外 (图略),其余路径强风区都位于东山。登陆珠江口及以东路径风力最大,最大风速可达33.7 m/s (东山),这条路径可以造成福建中南部沿海8级以上大风天气,且大风范围不小于登陆类;登陆浙江及以北路径大风也较强,强风区位于北部沿海,最大的风速是福鼎28.3 m/s;登陆我国台湾路径风力最小。

4.2.2 大风日数热带气旋影响期间,出现6~7级大风日数站数最多的是登陆珠江口及以东的广东沿海路径 (图略),日数最多的是登陆珠江口以西广东沿海、广西、海南路径,最多日数达8 d (东山);8~9级大风日数站数和日数最多的路径6~7级大风日数一样,登陆珠江口及以东的广东沿海路径站数最多,登陆珠江口以西广东沿海、广西、海南路径日数最多,最多日数为4 d (崇武);出现10~11级大风站点很少,零散地分布在南部和北部,登陆我国台湾路径未出现此风速,登陆浙江及以北路径只在北部出现,最多2 d (柘荣);影响类路径中只有登陆珠江口及以东的广东沿海路径,东山出现12级以上的大风天气仅1 d,其余路径都未出现。

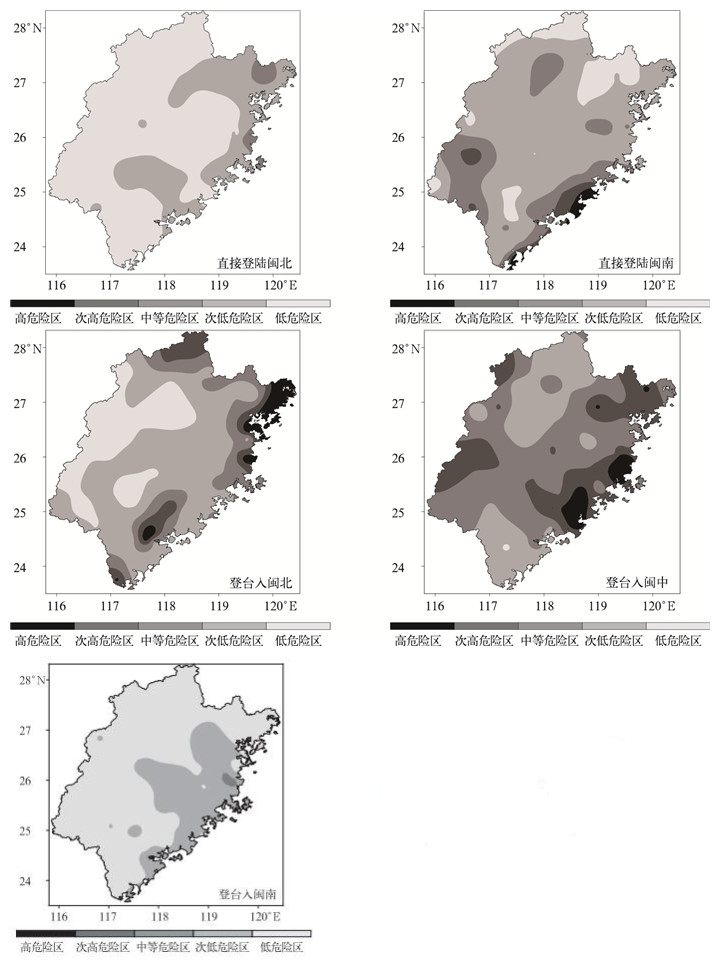

5 不同路径热带气旋风雨风险评估由以上分析可知,影响福建的热带气旋由于路径及登陆地点不同,其风、雨的空间分布特征也截然不同。通过风雨风险评估模型计算出不同路径的风雨风险综合指数,按高危险区、次高危险区、中等危险区、次低危险区、低危险区共5个等级绘制风雨风险区划图 (图 6)。

|

|

| 图 6. 不同路径登陆福建热带气旋风雨风险指数区划图 Fig 6. The disaster risk section map of rain and wind index about different landing tropical cyclone paths in Fujian | |

5.1 登陆类热带气旋风雨风险评估

直接登陆闽北路径 (图 6) 最高风险等级为中等危险区,且零散分布在长乐和柘荣;直接登陆闽南路径次高危险区集中在崇武以南沿海和闽西局部,其中崇武至晋江沿海和漳浦至东山沿海为高危险区;登台入闽北路径次高危险区分布在长乐以北沿海以及漳州、南平和晋江的局部,其中高危险区主要分布在闽北沿海,晋江的内陆也存在小范围的高危险区;登台入闽中路径次高危险区范围很大,分布于中部和北部沿海以及内陆山区,其中高危险区位于长乐至福清、崇武至晋江沿海;登台入闽南路径仅福州局部出现中等危险区,其余区域风险低。高危险区出现的位置与热带气旋路径关系密切,基本上都发生在热带气旋登陆地点附近及其北侧,内陆的次高危险区的形成多是热带气旋登陆后深入内陆的结果。值得注意的是登台入闽北路径,南部沿海地区的高危险区是由于热带气旋后部云系的影响造成的,如登台后再次登陆霞浦的热带风暴碧利斯 (0604)。

从次高以上危险区范围来看,登陆类热带气旋风险最大的路径是登台入闽中路径,其次是登台入闽北路径,再次是直接登陆闽南路径,登台入闽南部热带气旋风雨风险最低。

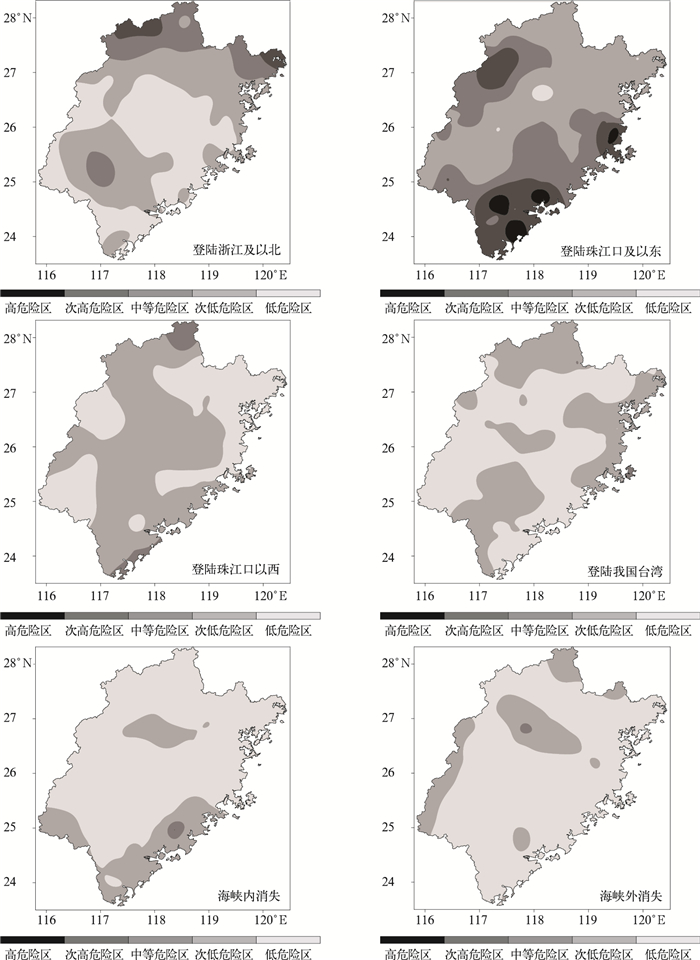

5.2 影响类热带气旋风雨风险评估登陆浙江及以北路径 (图 7) 最高风险等级为次高危险等级,分布于宁德北部和南平北部山区,北部山区的高值成因是由热带气旋登陆浙南后进入福建境内造成的;登陆珠江口及以东路径,次高危险区位于福州、漳州、厦门地区及晋江局部,其中漳州属于高危险区;登陆珠江口以西路径最高风险等级为中等危险等级,分布在漳浦和东山的半岛上以及南平北部的局部;登陆我国台湾路径和海峡外消失路径风险等级低;海峡内消失路径最高风险等级为中等危险等级,仅分布于晋江的内陆局部。

|

|

| 图 7. 不同路径影响福建热带气旋风雨风险指数区划图 Fig 7. The risk section map of rain and wind index about different influencing tropical cyclone paths in Fujian | |

影响类风险等级最高的是登陆珠江口及以东的热带气旋,中南部沿海的高危险区范围不亚于登陆类,其次是登陆浙江以北路径,其等级及范围强于直接登陆闽北和登台入闽南路径;再次是登陆珠江口以西路径,其余路径风险低。

6 小结1) 按照11条路径划分的风雨空间分布具有典型特征,路径划分合理。热带气旋雨灾最严重的区域是福建宁德北部和晋江地区,风灾最严重的是南部沿海地区。

2) 降水强度最强的热带气旋移动路径是登台入闽北路径,其次是登台入闽中路径;强风区与热带气旋登陆地段有很好的对应关系,强风区域最大的是我国台湾南部海域直接登陆路径和登台入闽中部路径,风力最强的是登台入闽南部路径,大风日数最多的是登台入闽中部路径。

3) 致灾因子风险最大的热带气旋路径是登台入闽中和登台入闽北路径,其次是直接登陆闽南和登陆珠江口及以东路径;高风险区域 (包括次高危险和高危险区) 集中在沿海地区、闽西和闽北的局部,两大山系之间的河谷盆地是风险较小区。

本文详细分析了热带气旋致灾因子的危险性,在实际业务工作中应根据当地人口、经济发展等因素,综合考虑热带气旋致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体易损性和防灾减灾能力,提高热带气旋风险评估水平。

| [1] | 王维国, 王秀荣, 许映龙, 等. 超强台风"桑美"特征及预报服务效益分析. 自然灾害学报, 2008, 17, (3): 106–111. |

| [2] | 林炳荣. 近10年福建台风灾害分析. 福建地理, 1999, 14, (2): 21–28. |

| [3] | 张丽佳, 刘敏, 陆敏, 等. 中国东南沿海地区台风危险性评价. 人民长江, 2010, 41, (6): 81–83. |

| [4] | 徐文慧, 倪允琪. 登陆台风环流内的一次中尺度强对流过程. 应用气象学报, 2009, 20, (3): 267–275. |

| [5] | 张永恒, 范广洲, 马青云, 等. 浙江省台风灾害影响评估模型. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 772–776. |

| [6] | 董林, 端义宏. 热带气旋经过台湾岛强度变化特征. 气象, 2008, 34, (7): 10–14. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.07.002 |

| [7] | 赵珊珊, 高歌, 孙旭光, 等. 西北太平洋热带气旋频数和强度变化趋势初探. 应用气象学报, 2009, 20, (5): 555–563. |

| [8] | 高建芸, 江志红, 游立军, 等. 百余年来影响福建热带气旋的变化特征. 应用气象学报, 2007, 18, (2): 211–218. |

| [9] | 王东法, 陈海燕, 范爱芬, 等. 浙江省热带气旋风雨空间分布特征研究. 科技通报, 2010, 26, (1): 39–45. |

| [10] | 孙莉莉, 陈爱莲, 王祥明, 等. 山区台风灾害避灾行为的影响因素分析. 自然灾害学报, 2010, 19, (6): 165–170. |

| [11] | 黄崇福, 刘安林, 王野. 灾害风险基本定义的探讨. 自然灾害学报, 2010, 19, (6): 8–16. |

| [12] | 扈海波, 王迎春, 刘伟东. 气象灾害事件的数学形态学特征及空间表现. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 802–809. |

| [13] | 黄沿波, 梁栋, 康雅乔, 等. 风险的三维评价方法. 自然灾害学报, 2010, 19, (3): 88–93. |

| [14] | 卞洁, 李双林, 何金海. 长江中下游地区洪涝灾害风险性评估. 应用气象学报, 2011, 22, (5): 604–611. |

| [15] | 李柏年. 模糊数学及其应用. 合肥: 合肥工业出版社, 2007. |

2012, 23 (6): 672-682

2012, 23 (6): 672-682