2. 德国卡塞尔大学建筑与规划系,德国 D-34127;

3. 香港科技大学数学系,中国香港

2. Department of Environmental Meteorology, University of Kassel, Germany D-34127;

3. Department of Mathematics, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

目前世界上超过一半的人口生活在城市里。根据联合国2008年的预测报告,到2030年, 近60%的人口将会是城市居民。过去半个世纪的快速城市化不仅带来了新的城市移民,同时也逐渐改变了城市的气候环境。而这也直接影响居民的人体舒适度和城市环境卫生,其中微观尺度的气候环境交互过程占主导作用[1-2]。根据联合国最新报告,倡导全球应建设可持续的、健康舒适甚至是令人身心愉悦的城市。为了实现这一目标,就必须了解和运用城市气候,并在城市规划和设计过程开展结合气候信息的设计和发展策略[2]。

近年来城市气候学及其应用成为气象应用领域的热点问题。在这当中特别值得关注的是城市环境气候图研究。城市环境气候图 (urban climatic map, UCMap) 一词最初由德国研究者提出[3-6],也被称为城市环境气候地图或城市环境气候图集。它是一个针对城市气候环境信息分析与评价的工具,利用两维空间展现气候现象和现存问题[6-8]。主要有两个组成部分:城市气候分析图 (urban climatic analysis map,即UC-AnMap) 和城市气候规划建议图 (urban climatic planning recommendation map,即UC-ReMap)。到目前为止,世界上有20个国家开展了城市环境气候图及其相关研究,应用气候措施并开展相关的气候规划实践与指导[7]。

1 城市环境气候图研究回顾通过相关文献发现,德国研究者Knoch于20世纪50年代首次提议建立以规划应用为目的的气候地图系统[8],他建议绘制一系列不同尺度且适合当地规划系统的城市环境气候图。从20世纪70年代以来,西德 (即联邦德国) 一直加强地理科学的图示化研究并开展与规划相关的地图学研究[9]。斯图加特市气候学家在Baumüller的领导下,以减低弱风环境下的气候污染问题为目的,首次正式开展城市环境气候图研究,并将气候学知识应用到当地土地利用规划和环境规划设计当中[10-11]。

20世纪80年代,为了控制鲁尔工业旧区重金属的空气污染扩散问题,当地政府利用城市气候分析图根据不同的气候功能和特性,区分不同空气质量的区域,实施清洁空气与管理空气质量[12]。鲁尔工业区中超过25个城市参与了该项目,例如多特蒙德、埃森、杜伊斯堡等地[13]。与此同时,巴伐利亚州奥斯堡、慕尼黑和纽伦堡等地也开展了相对的城市气候研究。该项目旨在了解建筑区和绿地对当地城市气候和空气质量的影响。

20世纪90年代,东德和西德统一后,一些德国的北部城市也相继开展了相关研究,绘制了相关的城市环境气候图。从1992年开始,斯图加特市环境保护城市气候办公室开展了一系列的气候研究活动,利用地理信息系统 (GIS) 绘制了一组适合当地邻里尺度的城市环境气候图集,包括气象数据图、热环境图、空气污染图、城市气候分析图以及城市气候规划建议图。随后,当地研究人员又开展另一个名为“斯图加特21”的项目,进一步完善该市的城市环境气候图系统,制作了一百多种适用于不同城市规划与建筑设计尺度的城市环境气候图集。在柏林,另一个名为“柏林环境电子地图集”的研究于1995年开始。其中柏林城市环境气候图作为8个研究主题之一绘制出来用以辅助当地城市规划、居住区、绿地和开放空间的设计,同时控制交通带来的污染,以及改善当地空气流通与交换状况[13]。为了指导城市环境气候图的实际应用,1993年德国还制定了关于城市与区域的环境气象城市环境气候图及空气污染图的国家标准 (编号为VDI3787:第一部分)。该国家标准不仅成为德国国内研究的重要参考文献,还被世界其他许多城市所引用。

20世纪80年代中期开始,许多欧洲国家受德国的影响相继开展了城市环境气候图研究[14-19]。2003年和2006年欧洲热浪事件后,更多的欧洲国家纷纷在城市环境气候图框架之上开始加强与气候变化相关联的空间规划研究。在南美洲和亚洲,一些国家及地区城市环境气候图的概念也被引用和发展[20]。日本从2000年开始开展相关的城市环境气候图研究,目前处于亚洲领先位置[21-25]。例如,东京都政府于2005年发布了关于东京23区的热环境图,并颁布了相关的气候控制及改善规范条例[26-28]。而日本建筑协会也编辑出版《日本城市环境气候图基本制作方法及实例》一书,供研究者和相关人员参考[29]。另外在亚洲高密度城市和地区,如我国的香港、澳门、台湾等地,以及新加坡和越南胡志明市等也于2006年后相继开展了该方面的研究。

2 城市环境气候图研究方法与特点 2.1 城市环境气候图研究内容① 城市热环境:由于城市热岛现象的存在,以及空调、汽车等人工废热的排放,特别在夏季,市区内的温度较郊区升温显著。② 城市风环境:加强空气流动可削减城市热岛效应及降低空气污染,因此分析市区及其周边可利用的风环境及局地风系统,如全年盛行风向、海陆风、山谷风、峡谷风等。③ 城市空气污染:主要考虑交通干道中机动车以及工业用地的废气排放和粉尘颗粒如NOx,PM10, PM2.5及光化学污染等。

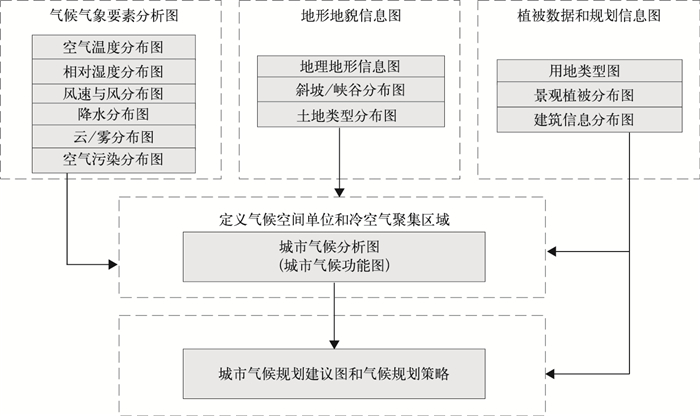

2.2 城市环境气候图的构成城市环境气候图系统由一系列基础数据图层和两个主要城市环境气候图构成 (图 1)[7]。其中基础数据图层包括气候和气象数据的分析图、地理地形图、绿色植被覆盖图以及规划数据图。两个主要城市环境气候图,一个是城市气候分析图,将气候评估与分析结果可视化,并结合两维空间信息,利用不同的城市气候空间单位归纳总结出城市气候状况的分布;另一个是城市气候规划建议图,包括城市气候规划实施策略与之相应的规划保护或改善的指导性建议。

2.2.1 城市气候分析图

在城市气候分析图的制作过程中一般包含3方面的分析。① 针对热环境的分析,主要分析城市热岛效应以及不同城市生物气候的分布状况,特别是受冷压或热压 (热负荷) 影响的不舒适地区。② 针对风环境的分析,主要需描述和表达出当地空气交换、循环及风流动的模式 (如通道风、海陆风、山谷风以及当地盛行风向等) 及阻挡风流通的建筑物或工厂等。③ 确定空气污染区域,特别需要表示出人为污染源和受污染影响不同程度的区域。通过对以上3方面的分析,结合对基础数据输入图层的信息,城市冠层 (urban canopy layer, UCL) 下的热环境、空气流通以及空气污染分布状况都可以得到进一步了解,对于解析现存城市气候状况至关重要。

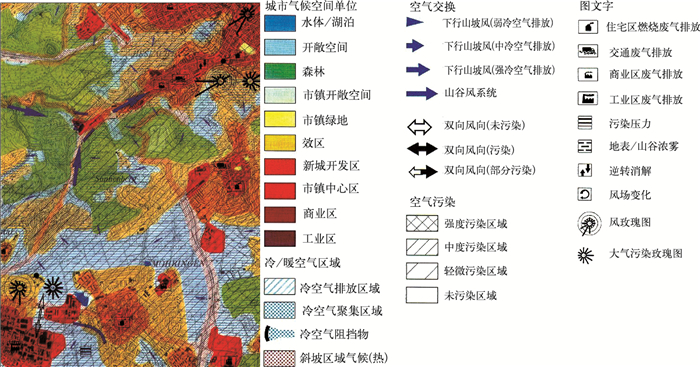

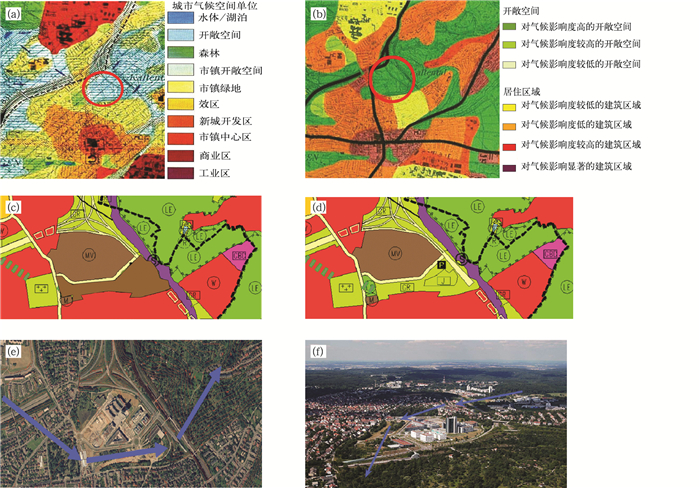

基于对基础数据和分析结果的全面理解,作为城市气候分析图的基本组成部分,不同的气候空间单位可以被分类总结出来。通过了解这些气候空间单位的水平方向空间分布状况,可以揭示出受土地利用和地表覆盖物影响的不同城市气候类型[30]。例如,在德国斯图加特市的城市气候分析图中 (图 2),当地的气候学家归纳总结出了11个类别的气候空间单位,包括水面、开放空间、森林、公园、郊区、农村、城市、市中心、小型工厂、工厂和铁路[24]。

2.2.2 城市气候规划建议图

城市气候规划建议图的制作过程在于将城市气候分析图当中所分析的气候信息和评估结果转译成规划师可以理解的表达方式,即规划语言。城市气候规划建议图不仅仅需要将现存的城市气候环境特点用两维空间图示出来,更重要的是明确气候问题和敏感区域,提出在后期土地开发和城市发展时相应的规划策略。因此,在这个阶段,城市气候学家、规划师和政府决策者需要紧密合作。相关气候规划策略在于减轻负面效果,保护现存良好的气候环境。

由于不同的城市存在不同的气候问题和各自的城市规划系统,因此在实际操作中城市气候规划建议图及规划策略的应用重点也有所不同。例如在德国斯图加特市,由于群山环绕,在夜间当地受下行山谷风影响。为保护这种清洁的冷空气,斯图加特市的城市气候分析图中特别标示出该冷空气集聚的区域,随后当地规划师修改了原土地利用图,将该区域的用地类型由可建造区域改为私人或公共绿地。因为这项改动,该区域成为重要的通风走廊加强气流交换并输送冷空气给周边 (图 3)。同时,城市气候规划建议图的结果还被应用在绿化大纲图、控制建筑高度等城市规划设计当中。城市气候规划建议图作为重要文献被应用在当地规划师的实际城市设计与规划方案中。

|

|

| 图 3. 德国斯图加特城市气候图的成功应用案例[3] (a) 城市气候分析图局部, (b) 城市气候规划建议图局部, (c) 原定土地使用规划图, (d) 修改后的土地使用规划图, (e) 冷空气输送廊道, (f) 受惠区域 Fig 3. Successful implementation example of Stuttgart UCMap study in Germany[3] (a) UC-AnMap of Stuttgart, (b) UC-ReMap of Stuttgart, (c) original land use plan, (d) revised land use plan, (e) air path, (f) ventilation zone | |

2.3 主要考虑要素及多源信息融合

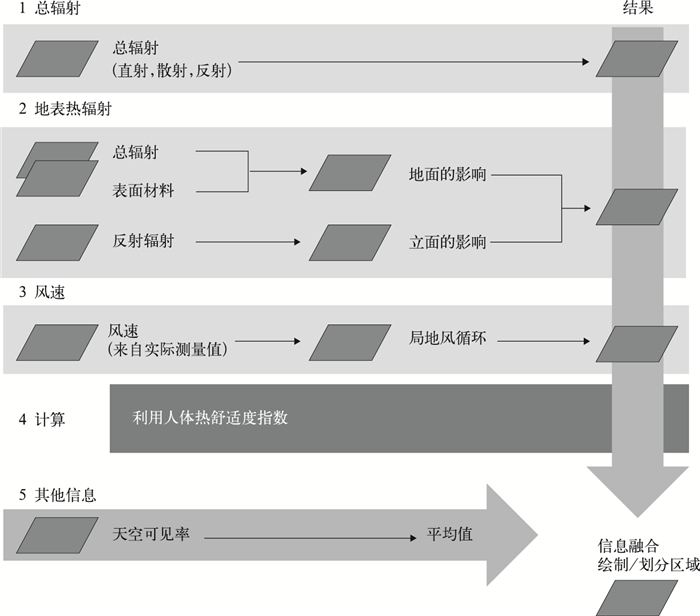

由于城市气候存在着空间差异性,因此在绘制城市环境气候图的时候,需要收集气候要素、土地利用要素及空气污染要素用以分析城市气候空间分布状况。这些多源信息要素具体涉及见表 1的内容。当集齐相关信息后,统一信息的数量级与尺度,可利用GIS作为信息平台开展多源信息融合,实现空间上的综合分析与评估 (图 4)。

|

|

| 图 4. 多源信息融合技术在德国卡塞尔市城市气候图中的应用 Fig 4. The application of multiple source information fusion to Kassel UCMap in Germany | |

|

|

表 1 城市环境气候图制作的考虑要素 Table 1 Climatic analysis and phenomena in the development of an UCMap |

2.4 地图类型与尺寸

基于GIS系统,城市环境气候图集的类型可根据基础输入数据的类型不同分为矢量图与栅格图。城市环境气候图集的尺寸可根据规划与决策的需要,绘制出不同比例的图集。

2.5 关键技术发展与动态近期的研究案例中,城市环境气候图的关键技术发展更为关注气候空间的量化、多源信息融合分析以及验证的研究,以便更好地解析气候空间单位的分布模式,同时确定气候空间单位的分级。这里值得注意的是, 卫星遥感数据与电脑流体动力模拟技术的应用。城市环境气候图有关城市热环境的研究,大多利用Landsat-TM卫星遥感数据,再结合土地利用信息等规划数据,来分析城市热量或地表温度的空间分布,是评定气候空间分类的主要依据。例如,在日本Moriyama及其研究团队曾利用所收集的Landsat-TM卫星遥感数据及规划数据来定义神户当地的气候空间单位[24]。在瑞士巴塞尔,当地研究员也利用多谱段Landsat-TM的卫星遥感影像结合土地利用信息,来分析不同的城市表面热容量特性以便定义且量化气候空间单位[12]。

另外,针对城市中尺度及微观尺度的风环境研究通常利用风洞模拟或计算机数值流体动力模拟技术来实现。在柏林电子环境地图集的研究中,可以发现名为FITNAH的三维气候环境预测模型被用来精确计算柏林的风场和温度分布梯度。与此同时,这一数值模型的模拟结果也被用来与实地测量的城市气候结果进行比较研究,发现两者结果相互吻合 (图 5)[30-31]。

|

|

| 图 5. 德国柏林Gleisdreieck地区气候空间单位的验证[30] (a) 实地测量结果, (b) FITNAH数字模型模拟结果, (c) 柏林市城市环境气候分析图局部 Fig 5. Verification of the climatopes of Gleisdreieck areas in Germany[30] (a) measurement result, (b) FITNAH simulation result, (c) a partial plan of UC-AnMap for Berlin | |

2.6 城市环境气候图使用须知

因为实际的城市气候边界并非固定不变,可能会受到周边环境的影响而变动。因此虽然城市环境气候图表示出不同的气候区域边界,但在理解这些边界区域的气候时,需要小心使用城市环境气候图上给出的信息,必要时应向绘图的专业人员了解详细信息。另外,对于栅格形式的城市环境气候图,在阅读和使用时需要从栅格组团的角度来分析和获取城市气候特点与分布的状况,而不应逐格阅读。

一份城市环境气候图的完成仅仅表示现阶段工作的完成,3~5年就需要更新相关的数据库,或随着城市规划系统的更新,而更新城市环境气候图的信息。

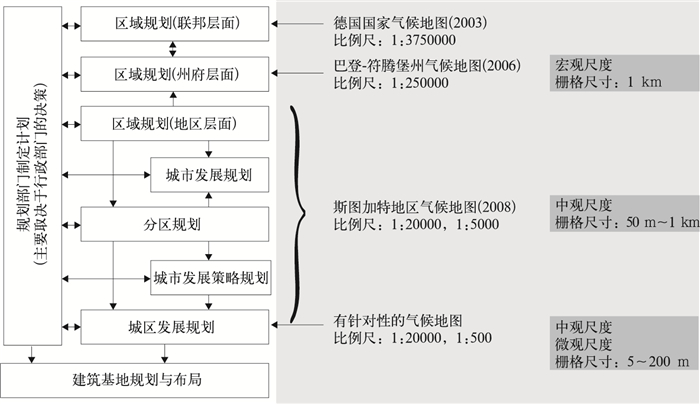

3 应用案例 3.1 德国城市环境气候图的概念雏形最早始于20世纪70年代的德国。自第二次世界大战后,德国热切的公众诉求和政治导向均积极关注自然环境状况,希望城市规划和发展善待自然生态与环境,并且对未来自然环境负责。根据德国联邦建筑条例[32],在城市开发与规划中有相应的环境保护措施和要求。因此当地政府在制定区域或城市规划时必须将气候信息纳入考虑范畴,绘制出适于不同规划尺度的城市环境气候图 (图 6)。于是德国的规划人员、气象学家和科学家开始携手合作,开发城市环境气候图的研究和制作,并努力将综合分析结果应用到城市规划设计中,指导城市规划与发展。随着城市环境气候图的发展与普及,目前德国许多大中型城市均有自己的城市环境气候图研究和应用。

|

|

| 图 6. 德国空间规划的层级与城市气候尺度的配合关系[3] Fig 6. The relationship between German spatial planning level and scales of urban climate[3] | |

3.2 日本

面对日本城市热岛效应的加剧,日本国土交通省、环境省以及日本建筑学会从2000年开始大力推行和倡导城市环境气候图研究。为减低城市热岛效应,东京都政府开展了针对东京都23区的城市热环境研究,并根据研究结果绘制出热环境气候图,公布了有针对性地城市热岛效应控制措施的导则[26],还明确指出了4个热岛效应严重且缺少通风的重点区域 (图略)[33]。通过这一研究,东京都政府集中财力人力通过规划改善方案结合研究结果重点改善这些区域的生活环境及空气品质,特别是降低热岛效应改善城市通风。采取的措施有增加绿化覆盖率、控制建筑挡风面及降低人为热排放[26-33]。另外,日本可持续建筑协会联同日本国土交通省共同开发制定了日本绿色建筑评估体系第四册城市热岛效应改善导则。随后,根据东京都热环境气候图的研究结果日本国土交通省开展了“风之道”的研究项目,了解地面层城市温度分布和风环境的状况,同时研究城市通风走廊和海风对城市热岛效应降低的效果[34]。

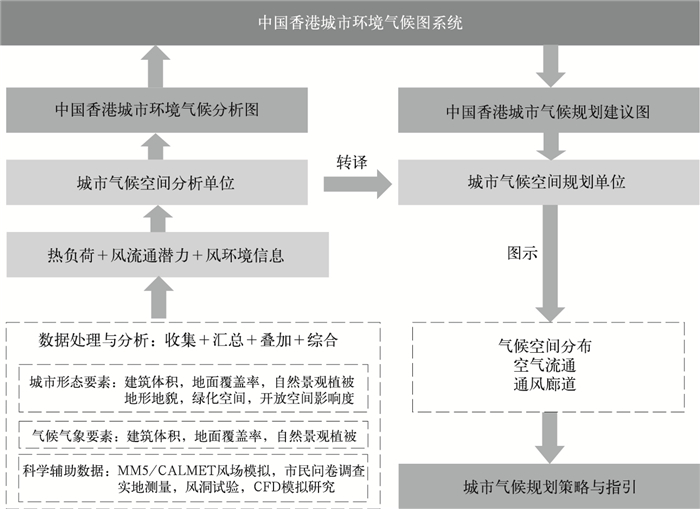

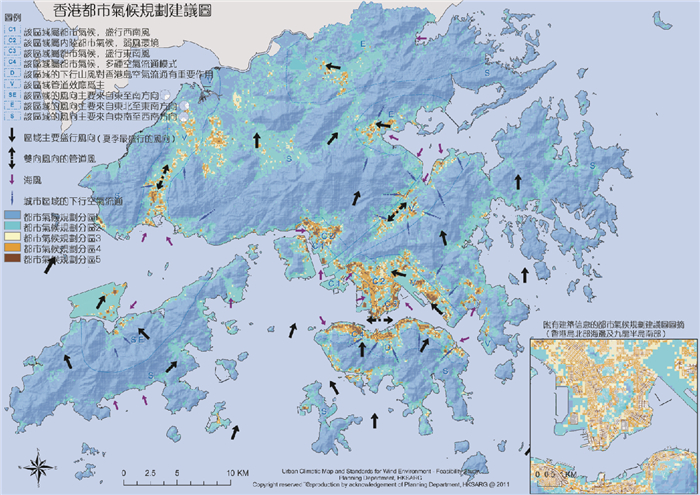

3.3 中国香港从2006年开始,受中国香港特区政府规划署委托由香港中文大学吴恩融领导的研究团队开始尝试并探索高密度城市环境气候图研究的方法及并应用。该研究目的在于了解香港市区热环境和风流通情况,提出气候规划建议改善城市居住环境与气候品质。香港高密度城市复杂且混合的土地利用情况,在香港城市气候分析图当中,除了土地利用信息、地形地貌信息、植被信息以及风环境信息纳入考虑分析范畴外,更详细、精准的城市形态信息,如建筑楼宇、群房、街道和室外开场空间等信息被用来计算建筑物体积容量和地表人为覆盖率和量化城市密度,从而更好地理解高密度城市的地表粗糙度和市区地面热容量 (图 7)[35]。因为香港高密度城市空间的复杂性,更多的研究与试验一一展开,包括定点现场实地城市气候测量研究、市民热舒适度问卷调查、电脑数值模型模拟研究以及风洞试验。通过这些研究,对于香港高密度城市气候环境的理解得到进一步深化和校准,同时更好地了解到高密度都市形态与气候环境之间的相互作用与联系。同时,香港城市环境气候图 (图 8) 也采用人体生理等效温度[36]评估结果来定义其气候空间单位。该图为规划师提供了一个香港夏季直观的城市生物气候空间信息,且标示出“城市气候敏感区域”以便引起关注,从而在设计时改善或减轻现存问题[35]。中国香港城市气候规划建议图提供辅助决策和街区规划的相关气候信息,其结果应用在香港规划分区大纲图当中。考虑到高密度城市形态机理的特点,规划策略和建议集中在降低地面建筑覆盖率和增加绿化植被用以改善街道行人层的通风环境和舒适度。

3.4 案例归纳

德国的成功经验在于绘制城市环境气候图时,所提供的气候信息和分析结果均配合规划系统与尺度的需要,从区域、城市、街区等不同层面为规划师和政府规划部门提供有针对性的指导与建议。

日本的城市环境气候图研究一方面注重结合德国的成功经验,另一方面通过本土的研究和应用实践,形成了自己的研究体系,即注重分析城市的热环境,利用海风等“风之道”来缓和城市热岛效应,提高日本城市的人居环境。

由于中国香港城市高度密集化,因此中国香港的研究方法基于德国和日本的相关研究经验,采用更为精准数字化的地理信息数据,如建筑楼宇、群房、街道和室外开场空间等,使其分析结果的解析度提高,同时还开展了一系列实地测量、风洞模拟及计算机数值流体动力模拟试验,以确保其研究结果的精准性。另外,中国香港城市环境气候图还将城市生物气候空间信息的分析纳入考虑要素。

4 未来研究发展趋势和建议 4.1 我国开展该项研究的迫切需要我国早在1994年就针对不同地理区域气候条件对建筑工程影响的差异制定了相关的国家标准《建筑气候区划标准 (GB 50178—1993)》,以期合理利用气候资源,防止其对建筑的不利影响。但是该国家标准侧重于国家及区域的宏观层面,而提供的气候信息也仅仅是全国主要城镇的基本气象参数,缺乏针对城镇内部微观层面的气候信息,在实际规划项目设计时,依然欠缺有针对性的指导策略。

目前,我国各地正在进行蓬勃的城市发展和新农村建设,这需要有效的城市气候环境信息,同时也为城市气候环境研究提供了新的契机。根据近期颁布的中国环保“十二五”规划,可知未来环保工作的“两个重点”旨在解决影响中国可持续发展的环境问题和解决损害民众健康的环境问题,而将要开展的4个战略则包括深化总量减排,强化环境质量的改善,防范环境风险,保障城乡平衡发展。这说明我国政府已从城镇发展战略的角度上,意识到需要平衡发展与气候环境,强调以人为本的理念,为民众创造健康的居住环境,改善与提高人居环境生活品质。这就迫切需要从气象环境角度对城市规划布局提出评估,开展可持续城镇建设,协调社会需求、经济利益、文化景观和生态环境间的问题与矛盾。

目前已开展城市环境气候图研究主要集中在欧洲。由于其气象数据库和规划用地信息相对完善,现有的城市环境气候图的方法较易在该区域内的城市和地区推广。来自香港中文大学的研究团队正积极与我国内地及港澳台地区学者合作,已开始在我国西安、香港、澳门及台湾高雄等地相继展开初步研究与探索。由于数据的不完整性和应用的迫切性,迫使需要创立新的简单可行的城市环境气候图绘制方法。未来希望在我国大中型城市的开发和新农村建设中以及周边发展中国家和地区均能开展该项研究,使气象规划真正落实与应用。

4.2 未来研究发展与建议城市环境气候图是一个融合多学科的研究和应用实践。它将城市气候学和城市规划联系起来,注重城市气候信息在规划设计中的指导与应用。它是一个通过综合分析评估得到的结果。气候空间单位的确定和气候评估及规划建议的制定不仅依靠客观气候数据和试验结果,同时还取决于专家的经验、定性分析与评估。因此还需改进制作的方法,标准化评估以确保气候规划策略应用时的有效性。

一般来说,所研究区域的气候空间单位主要由该地区的用地类型确定。为了更好地理解气候空间单位的空间分布,世界上研究者已经开始量化计算并进行校验。例如,在德国斯图加特市研究者利用施放的烟雾追踪其扩散的路径,开展风洞试验、移动城市气候测量试验及电脑数值模型模拟试验等方法用以了解实际城市气候状况的差异。

从应用角度来看,城市环境气候图,特别是城市气候规划建议图及规划建议,必须使其具有更大的灵活性,以配合不同层面、不同尺度、不同目的城市规划与设计需要。

气候变化对城市气候带来一定的影响,因此未来的城市环境气候图研究还应纳入该方面的考虑,从而使气候变化适应性策略和气候规划建议的实施更有针对性。

致谢 特别感谢德国弗莱堡大学Helmut Mayer教授和Andreas Matzarakis教授、斯图加特市环境保护办公室Juergen Baumüller教授和Ulrich Reuter博士及日本东京建筑研究所Yasunobu Ashie博士所提供的写作建议和文献支持。| [1] | Leung Y K, Yip K M, Yeung K H. Relationship between thermal index and mortality in Hong Kong. Meteorol Appl, 2008, 15: 399–409. DOI:10.1002/met.v15:3 |

| [2] | Cleugh H, Emmanuel R, Endlicher W, et al. Climate and Sustainable Cities: Climate Information for Improved Planning and Management of Mega Cities (Needs and Capabilities Perspectives). Geneva: WMO, 2009. |

| [3] | Baumüller J, Hoffmann U, Reuter U. Climate booklet for urban development. Stuttgart: Environmental Protection Department of Ministry of Economy Baden-Wuerttemberg, 1992. |

| [4] | VDI-Guideline 3787-Part 1: Environmental Meteorology-Climate and Air Pollution Maps for Cities and Regions. Berlin: Beuth Verlag, 1997. |

| [5] | Scherer D, Fehrenbach U, Beha H D, et al. Improved concepts and methods in analysis and evaluation of the urban climate for optimizing urban planning process. Atmos Environ, 1999, 33: 4185–4193. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00161-2 |

| [6] | Matzarakis A. Country Report: Urban climate research in Germany. IAUC Newsletter, 2005, 11: 4–6. |

| [7] | Ren C, Ng E, Katzschner L. Urban climatic map studies: A review. International Journal of Climatology, 2011, 31, (15): 2213–2233. DOI:10.1002/joc.v31.15 |

| [8] | Knoch K. Uber das Wesen einer Landesklimaaufnahme. Z Meteorol, 1951, 5: 173. |

| [9] | Lüttig G W. Geoscientific maps of the environment as an essential tool in planning. Geol en Mijnb, 1978, 57, (4): 527–532. |

| [10] | Baumüller J, Reuter U. Demands and Requirements on a Climate Atlas for Urban Planning and Design. Stuttgart: Office of Environmental Protection, 1999. |

| [11] | Baumüller J, Flassak T, Schädler G, et al. "Urban climate 21"—Climatological Basics and Design Features for "Stuttgart 21". Report of Research Center for Urban Safety and Security Kobe University, 1998: 42–52. |

| [12] | Scherer D, Fehrenbach U, Beha H-D, et al. Improved concepts and methods in analysis and evaluation of the urban climate for optimizing urban planning process. Atmos Environ, 1999, 33: 4185–4193. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00161-2 |

| [13] | KVR. Kommunal Verband Ruhrgebiet: Synthetische Klimafunktionskarte. Essen: Ruhrgebiet, 1980. |

| [14] | Sterten A K. A thematic mapping system and a description of local climatic conditions developed for urban planning purposes. Energy and Buildings, 1982, 4: 121–124. DOI:10.1016/0378-7788(82)90036-6 |

| [15] | Lindqvist S, Mattsson J. Topoclimatic maps for different planning levels-some Swedish examples. Building Research and Practice, 1989, 5: 299–304. |

| [16] | Paszynski J. Mapping urban topoclimates. Energy and Buildings, 1991, 16, (3-4): 1059–1062. DOI:10.1016/0378-7788(91)90099-O |

| [17] | Unger J. Intra-urban relationship between surface geometry and urban heat island: Review and new approach. Climate Research, 2004, 27: 253–264. DOI:10.3354/cr027253 |

| [18] | Hsie T S. A GEO-based modelling and management tool for determing urban morphology and natural ventilation potentials. Environmental Engineering and Management Journal, 2006, 5, (6): 1301–1311. |

| [19] | Gal T, Unger J. Detection of ventilation paths using high-resolution roughness parameter mapping in a large urban area. Building and Environment, 2009, 44: 198–206. DOI:10.1016/j.buildenv.2008.02.008 |

| [20] | Evans J M, de Schiller S. Climate and urban planning: The example of the planning code for Vicente Lopez, Buenos Aires. Energy and Buildings, 1990/1991, 15: 35–41. DOI:10.1016/0378-7788(90)90113-W |

| [21] | Ashie Y, Kodama Y, Asaeda T, et al. Climate Analysis for Urban Planning in Tokyo. Departmental Bulletin Paper, Kobe: Kobe University, 1998. |

| [22] | Jittawikul A, Saito I, Shihara O. Climatic maps for passive cooling methods utilization in Thailand. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2004, 3, (1): 109–114. DOI:10.3130/jaabe.3.109 |

| [23] | Kim H O. Beitrag sehr hochauflösender Satellitenfernerkundungsdaten zur Aktualisierung der Biotop-und Nutzungstypenkartierung in Stadtgebieten-Dargestellt am Beispiel von Seoul. Berlin: der Technischen Universität Berlin, 2007. |

| [24] | Moriyama M, Takebayashi H. Making method of "Klimatope" map based on normalized vegetation index and one-dimensional heat budget model. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1999, 81: 211–220. DOI:10.1016/S0167-6105(99)00018-5 |

| [25] | Ichinose T, Shimodozono K, Hanaki K. Impact of anthropogenic heat on urban climate in Tokyo. Atmospheric Environment, 1999, 33: 3897–3909. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00132-6 |

| [26] | TMG. Guidelines for Heat Island Control Measures [Summary Edition]: Measures to address Heat Island. Tokyo: Bureau of the Environment of Tokyo Metropolitan Government, 2005. |

| [27] | Yamamoto Y. Measures to mitigate urban heat islands. Global C-hange and Sustainable Development, 2008, 1, (2): 18–46. |

| [28] | AIJ. Observational Studies of the Urban Heat Island-Cooling Effect of Urban Park. Tokyo: Architect Institute of Japan, 2008. |

| [29] | A IJ. Urban Environmental Climatic Atlas: Urban Development Utilizing Climate Information. Tokyo: Architectural Institute of Japan, 2000. |

| [30] | Groβ G. Numerical Simulation of Canopy Flows. Berlin: Springer, 1993. |

| [31] | Vogt J. Bericht über orientierende Untersuchungen zur lokalklimatischen Funktion der Flächen des Gleisdreieckes in Berlin, Voruntersuchung im Auftrag der Vivico Management GmbH. Berlin: Unveröffentlicht, 1993. |

| [32] | Federal German Building Code, Berlin: Federal Ministry of Transport, Building and Housing of Germany, 2004. |

| [33] | TMG. The Thermal Environment Map and Areas Designated for the Implementation of Measures Against the Heat Island Phenomenon. Tokyo: Bureau of Environment and Bureau of Urban Development of Tokyo Metropolitan Government, 2005. |

| [34] | AIJ. National Research Project on Kaze-no-michi: Making the Best Use of the Cool Sea Breeze. Tokyo: Architects Institute of Japan, 2008. |

| [35] | Ng E. Towards planning and practical understanding of the need for meteorological and climatic information in the design of high-density cities: A case-based study of Hong Kong. International Journal of Climatology, 2012, 32, (4): 582–598. DOI:10.1002/joc.v32.4 |

| [36] | Höppe P. The physiological equivalent temperature-a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment. International Journal of Biometeorology, 1999, 43: 71–75. DOI:10.1007/s004840050118 |

2012, 23 (5): 593-603

2012, 23 (5): 593-603