2. 南京信息工程大学应用气象学院, 南京 210044;

3. 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044

2. College of Applied Meteorology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

3. Key Laboratory of Agro-meteorological Science of Jiangsu Province, Nanjing 210044

气候格局的转变将影响主要的水文[1]、生态过程[2-3],并引起相应的强烈反应。除了描述区域和全球气候机制的变化,季节转变还具有生态、社会和经济意义[4]。内蒙古气候的多样性和敏感性及其对经济、社会和环境可持续发展的影响,使许多学者关注该区域的气候和气候变化。赵平等[5]研究了蒙古等地区气压场强弱变化与东亚季风的关系,从20世纪60年代到70年代中期,表现为蒙古地区气压偏低和太平洋地区气压偏高的特征,而从20世纪70年代后期到90年代,则表现为蒙古地区气压偏高和太平洋地区气压偏低的特征。赵平等[6]研究认为以蒙古为中心的东亚大陆热低压和西太平洋副热带高压的变化特征,能够指示东亚副热带夏季风的强弱以及我国长江流域降水的异常变化。与西太平洋副热带高压相比,蒙古低压变化对长江流域的雨带变动有更大影响。赵平等[7]对近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化进行了研究,认为20世纪60—70年代全球平均表面气温处于一个相对偏冷时期,而80—90年代处于偏暖时期;前后20年对比,我国东部地区年降水量呈现出南涝北旱异常特征,与冷位相比较,在暖位相阶段长江流域年降水量明显增加,而华北地区降水量减少。乌云娜等[8]认为内蒙古的沙地和沙漠表现出变暖和变干的趋势,20世纪90年代后降水增加,但其时空分布更加不均匀。吴学宏等[9]、刘洪等[10]研究表明:20世纪80年代,内蒙古草原气候发生了较大的变化,但对草原类型分布起决定性作用的湿润度几乎没有变化。白美兰等[11]研究认为1951—2004年内蒙古东部降水增加缓慢,而且存在11年和22年的周期性变化。裴浩等[12]研究结果表明:1965—2001年浑善达克沙地大部分地区年、季降水的变化趋势不很明朗。闫中伟等[13]利用温度、降水和风速日值,研究了极端气候变化格局。Song等[14]基于1971—2000年的11 d时段的气温和降水量的研究,指出1986—2000年西部的大部分地区比前一个15年降水增加,而黄河河谷的降水却有所减少;夏季风的变化明显,在爆发和削弱阶段降水减少,而在最多雨的时段降水增加。总的来看,目前大多有关内蒙古降水变化的研究基于年、季节和月数据,对候、旬和11 d的进行基于高时间分辨率的研究还相对较少。Whitfield等[4, 15]的研究表明:使用较短的时间段有利于气候变化空间聚类之间的分离。通过使用较短时间段的数据,可以获得比使用月值更为详细的分析结果。另一方面,由于候降水在农业生产中的特殊作用,因此研究候降水及其变化具有重要意义。本研究基于1964—2003年日值,通过数据处理分析,给出前、后两个20年内蒙古候 (5 d) 降水变化的分辨率较高的时空格局。同时,对候 (5 d)、11 d降水中值极图、聚类空间格局以及候降水变化趋势分为3个、4个聚类时二者的空间关系,进行了对比分析,以期为相关研究提供气候变化趋势的基础信息。

1 数据与方法本研究使用的数据是1964—2003年40年内蒙古44个站点的降水日值。为了与前期研究结果保持一致,以便进行两个时期的温度、降水对比分析[16],将1964—2003年40年划分为1964—1983年和1984—2003年前、后两个20年,1年被划分成73个候 (5 d)。较高时间分辨率可以使气候变化分析更为细致,使聚类间邻接关系更为清晰。

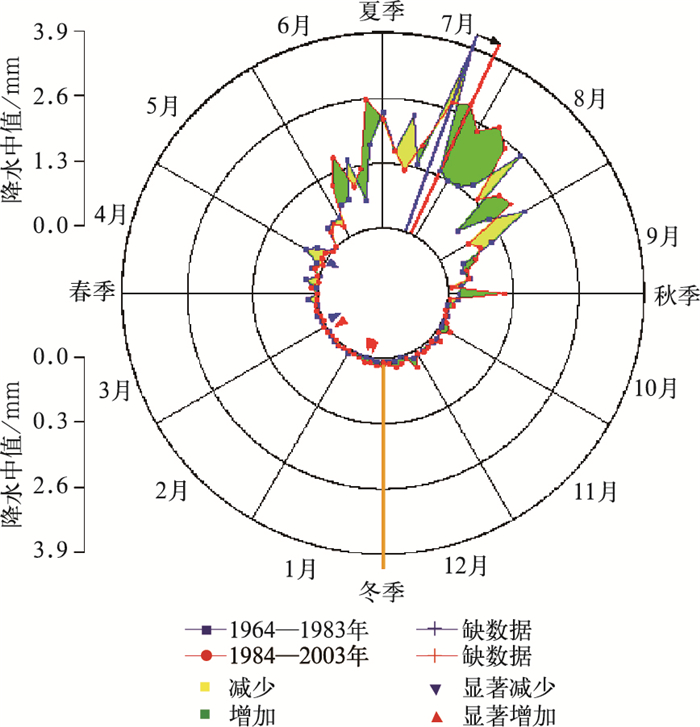

数据的处理方法与Whitfield等[17]的处理方法相似。① 计算前、后两个20年的73候的降水量,然后计算两个20年各候的中值,进而获得各候两个20年之间的中值差。使用中值,是因为它对特殊值的影响不敏感[18],可以更好地反映两个20年各自的平均状态。② 利用Mann-Whitney双尾U检验方法研究两个20年候降水中值之间差异的显著程度,并计算每个候降水变化的显著程度1-p。利用Katsavounidis等[19]的最大归一化方法,初始化k-means聚类算法,得到台站候降水量变化聚类。聚类的最佳数量由Calinski指数[20]、SS指数[21]、痕迹W指数[22]和DB指数[23]确定。③ Whitfield等首创了极图[24]用来描述两个时期要素之间的差异及其差异程度,本文即利用该方法表示额尔古纳市 (区站号为50425,位于50.15°N,120.11°E,海拔高度为581.4 m) 各候的降水中值和两个20年之间的中值差 (图 1)。④ 利用箱须图表现每个聚类的中值、中值差和变化显著程度1-p(p是置信概率)。箱须图利用Mann-Whitney双尾U检验进行显著性检验。为了方便描述,对前、后两个20年候降水中值变化的显著程度做如下定义:│1-p│>0.95,变化程度为显著;0.90<│1-p│≤0.95,变化程度为较显著;0.50<│1-p│≤0.90,变化程度为明显;0.00<│1-p│≤0.50,变化程度为轻微。

|

|

| 图 1. 额尔古纳市候降水极图 (沿圆周方向弧线上的黑色箭头表示候最大中值出现时间提前或推迟, 顺时针表示推迟,逆时针表示提前) Fig 1. The precipitation polar plots of Erguna (arrowheads on radial lines indicate the direction of shift, clockwise means delay, counterclockwise means advance) | |

另外,为了对比分析11 d数据与候 (5 d) 数据,对11 d时段的降水量进行了处理分析,并对5 d和11 d数据结果进行了对比分析,以期阐明数据时间分辨率对研究结果的影响。

2 结果分析 2.1 候降水变化聚类分析 2.1.1 候降水变化聚类的最佳数量利用Calinski指数、痕迹W指数、SS指数和DB指数4个指数计算,可以确定最佳聚类数量的指数,而且这4种计算结果都得出基于候降水中值差的最佳聚类数量应该是4个。每个聚类内各站点的候降水变化趋势更为相似,它们的时间变化格局相对更为一致,在一定程度上反映了其气候变化格局的相似性。各聚类之间候降水变化的趋势则差异较大。

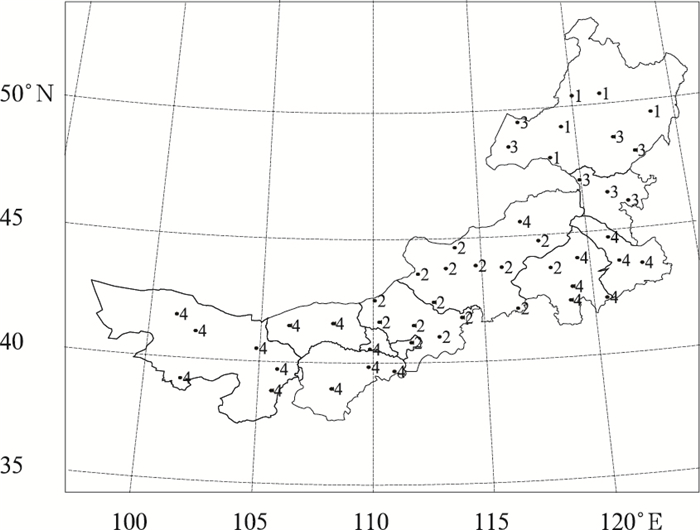

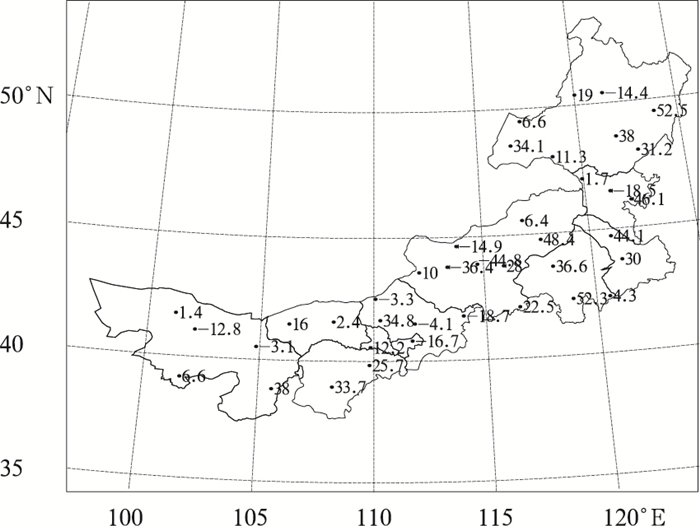

2.1.2 候降水变化聚类的空间分布在得到每个聚类台站组成的基础上,可以得到各聚类的空间分布图 (图 2)。由图 2可以看出,各聚类间的空间界限基本清晰,但存在一个聚类内有空间间断的现象。

|

|

| 图 2. 候降水变化聚类的空间分布图 Fig 2. The spatial distribution of 5 d precipitation clusters | |

聚类P1:包括呼伦贝尔市的北部和西南一部分,其中北部主要景观是森林,西南主要是草原。聚类P2:包括锡林郭勒盟中西部、赤峰市西北部、乌兰察布市、呼和浩特市和包头市北部,其主要景观是草原,南部有一些农田。聚类P3:包括呼伦贝尔市的西部、东南部和兴安盟中北部,主要景观是草原和草原上开垦的农田。聚类P4:由东西两部分组成,东部包括锡林郭勒盟东部、赤峰市大部和通辽市大部及兴安盟南部,它的北部是草原,南部主要是农田;西部包括包头市南部、鄂尔多斯市、巴彦诺尔市和阿拉善盟,主要景观是荒漠和草原,还有沿河的农田和绿洲。

从候降水变化聚类的空间分布可以看出:降水变化存在经向地带性,但由于海拔差异较大,这种地带性有弱化的现象,例如,聚类P3在西和南两面围绕聚类P1。

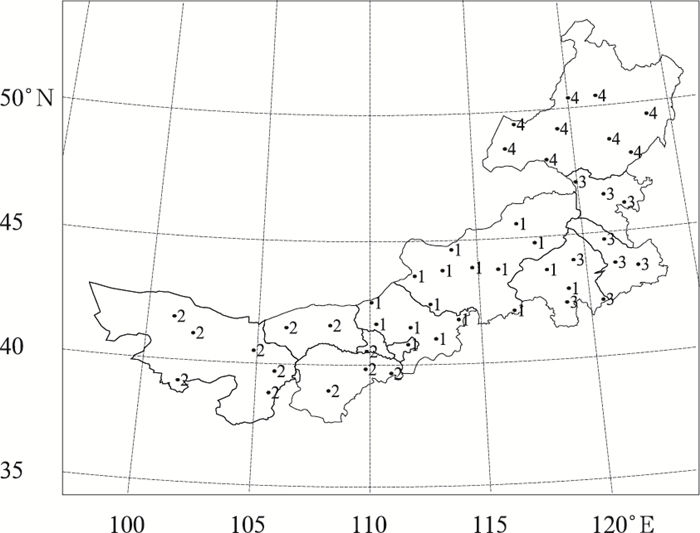

2.1.3 候降水与11 d降水变化聚类空间格局对比11 d降水变化4个聚类间的空间界限比候降水变化聚类间的更为清晰,空间整齐性更好,不存在同一聚类内空间的间断 (图 2和图 3)。11 d聚类与候聚类间的关系是:P1和P3的大部合并为聚类4,占据了整个呼伦贝尔市;P4的东半部分聚类和P3的南端合并为聚类3;P2基本不变,整体转变为聚类1;P4的西半部分转变为聚类2。这可能说明11 d降水数据比候 (5 d) 降水数据更适合用于评估分析降水变化,或者是高时间分辨率的数据可能容易造成一个聚类的空间间断,但这种间断是否实际存在还需要深入探讨。

|

|

| 图 3. 11 d降水变化聚类的空间分布图 Fig 3. The spatial distribution map of 11 d precipitation clusters | |

2.1.4 聚类数不同时的候降水变化空间格局对比

候降水变化分为3个聚类时,聚类间的空间界限比划分为4个聚类时更为清晰。候降水变化划分为3个聚类时,聚类P1和P3合并形成聚类3,聚类P2和P4的西半部分合并形成聚类2,P4的东半部分转变成为聚类1。这表明聚类数的增加,有造成聚类出现空间间断的倾向。

2.2 候降水变化聚类的整体特性 2.2.1 聚类P1全年73个候中有41个候降水增加,24个候降水减少。第45候降水增加的最多,增量达到1.4 mm/d,这与赵平等[25]有关东亚—西太平洋副热带雨带第45候向北移动趋势的结论是一致的;第49候降水减少最多,减少量也是1.4 mm/d,比第52候北风开始出现[25]更为提前。较大的降水变化一般发生在晚春到初秋 (第33—55候),候降水的最大增量和最大减量均发生在夏季。

分析表明:没有降水显著增加的候,只有在第5候出现近于显著增加,每个季节都有候降水的明显增加的候,这种增加在冬季和初春更明显、更集中;在第25候降水显著减少,第49候降水近于显著减少,候降水明显减少发生在第7—53候之间,且更频繁地发生在第7—29候之间。

该聚类大多数站点的候最大降水量出现时间有所推迟,只有其东部的候最大降水量出现时间未变化。该聚类的最南、最北2个站点候最大降水量有所减少,其他部分的候最大降水量有所增加。

2.2.2 聚类P2全年73个候中21个候降水增加,23个候降水减少,其余候降水基本没有变化。第35候、第38候降水增加的最多,增量达到0.85 mm/d;第39候降水减少最多,减少量是0.7 mm/d。聚类P2较大的候降水变化一般发生在第30—49候。

分析表明:该聚类没有降水显著增减的候。只在第9候降水明显增加,第12候降水出现轻微增加。同时,第32候降水近于显著减少,第24候、第30候、第32候、第39候、第49候和第56候降水明显减少,候降水轻微减少主要出现在第21—59候之间。

聚类P2候最大降水的增加发生在该聚类的北部、东部和南部候,候最大降水的减少主要发生在该聚类的西部和中部的局部区域。西南部和北部的候最大降水量出现时间有所提前或保持不变;候最大降水量出现时间有所推迟,只出现在该聚类的中部。本聚类的大多数台站候最大降水量有所增加。

2.2.3 聚类P3全年73个候中25个候降水增加,24个候降水减少。第44候降水增加最多,增加量达到1.3 mm/d;第37候降水减少最多,减少量为1.6 mm/d。与聚类P1类似,聚类P3较大的候降水变化一般发生在晚春到初秋 (第32—55候)。

分析表明:没有候降水显著增加的候,只有第28候出现近于显著增加,候降水明显增加主要发生在第35候、第36候、第41候、第44候、第48候、第54候、第55候和第68候、第70候;同时没有候降水显著减少的候,仅第10候出现近于显著减少,候降水明显减少主要发生在第18候、第25候、第29候、第32候、第37候、第49候、第53候、第62候。

该聚类南部站点的候最大降水量出现时间有所推迟或保持不变,在北部候最大降水量出现时间有所提前,尤其是满洲里站提前了7候。该聚类的索伦、博克图 2个站点的候最大降水量有所减少,其他部分的候最大降水量有所增加。

2.2.4 聚类P4全年73个候中14个候降水增加,8个候降水减少,其余候降水基本没有变化。第43候降水增加最多,增加量达到0.7 mm/d;第37候降水减少最多,减少量是0.4 mm/d。聚类P3较大的候降水变化一般发生在第37—49候。聚类P3区域更接近于华北北部,与西太平洋热带雨带在第30候以后表现出明显的向北传播, 6 mm/d等值线在第44候左右可以到达30°N附近的结论相一致[25]。

分析表明:该聚类没有降水显著或近于显著增加的候,只有在第38候降水明显增加,候降水出现轻微增加主要发生在第27—54候;同时,也没有候降水显著或近于显著减少的候,只是在第30候、第37候、第49候和第59候降水表现为明显减少,第39候、第44候、第46候和第53候降水表现为轻微减少。

聚类P4东部大部分候最大降水量出现时间有所提前或保持不变,且东部边缘处候最大降水量出现时间提前的幅度较大,候最大降水量出现时间的推迟仅出现在东部的中部;东南部的候最大降水量有所减少,其他部分的候最大降水量有所增加。

聚类P4西部大部分地区候最大降水量出现时间有明显的推迟,候最大降水量出现时间有所提前或保持不变的只发生在西部的东缘,后20年中候最大降水量出现时间远远晚于前20年,这也验证了东亚夏季风强度后20年明显比前20年减弱的结论[5]。在西部,大部分地区候最大降水量有所减少,仅乌拉特后旗、伊金霍勒旗两个站点的候最大降水量有所增加。

2.3 候降水特性的变化 2.3.1 聚类候降水量的变化前、后两个20年候降水量的变化格局比候均温的变化格局更为复杂[16]。4个聚类中没有降水量显著增减的候,仅聚类P1,P2,P3中有少数几个候降水表现出近于显著的增减。其中,候降水量近于显著增加的有聚类P1的第5候和聚类P3的第28候,候降水量近于显著减少的有聚类P1的第25候、第49候和聚类P2的第30候、第32候、第49候。降水量明显增加与明显减少的候见表 1。

|

|

表 1 前、后两个20年降水量变化 Table 1 Precipitation change between two 20-year periods |

聚类P4候降水量的增减都相对较小, 在春季、冬季和晚秋候降水变化尤其不明显。

2.3.2 站点候降水量显著增减情况通过分析各站点候降水极图,发现绝大多数站点均有候降水量的显著增减,个别站点除外。候降水量显著减少主要发生在春、夏季,个别站点发生在冬季和秋季,巴彦诺尔市、呼和浩特市站没有候降水量的显著减少;候降水量显著增加发生的时间较为复杂,多数站点发生在冬、春季,个别站点发生在夏季和秋季,通辽市、乌兰察布市、包头市中南部、阿盟西部的站点没有候降水量的显著增加。

2.3.3 候最大降水量出现时间及其变化1964—2003年40年中,第41候是聚类P1和P3的最大降水量的候,而第42候是聚类P2和P4的最大降水的候。比较前、后两个20年各站点候最大降水量出现时间,发现大多数站点前、后两个20年候最大降水量出现时间都发生了变化,22个站点的候最大降水量出现时间推迟,15个站点的候最大降水量出现时间提前,只有7个站点候最大降水量出现时间未发生变化,这与后20年暖位相阶段我国北方强降水开始较晚、持续时间较短相适应[7];前20年中各站点候最大降水出现时间相对较为集中,时空格局更为清晰,阿拉善盟、兴安盟北部候最大降水量出现在第37候,其他盟市多出现在第42候、第41候及其附近;后20年候最大降水量出现时间相对较为离散,阿拉善盟、兴安盟北部、呼伦贝尔市西部候最大降水量出现时间明显推迟,且出现时间差距较大,分散在第37—50候之间,变化较小的主要在通辽市开鲁县以西至鄂尔多斯市乌审旗以东,候最大降水量出现时间基本稳定在第42候或其前后。显示出各站点候最大降水量出现时间的异质性的增强,可能暗示着局地强降水出现时间更为分散,同步性降低。这也反映出夏季季风来临迟早及强度对降水产生的影响[14]。

11 d最大降水量出现时间也有类似的表现:前20年站点11 d最大降水量主要出现在第19候、第20候,还有一些在第17候,个别出现在第18候、第21候、第22候,可以明确地划分为3个区域:阿拉善盟大部11 d最大降水量出现时间集中在第17候,锡林郭勒盟阿巴嘎旗以东最大降水量集中在第19候,以西至东胜以北最大降水量集中在第20候;后20年站点11 d最大降水量出现时间更多地向第19候集中,但空间界线却较为模糊。

阿拉善盟大部、巴彦诺尔市、乌兰察布市北部、兴安盟北部11 d最大降水量出现时间明显推迟,锡林郭勒盟西北部、通辽北部等个别站点11 d最大降水量出现时间有所提前。

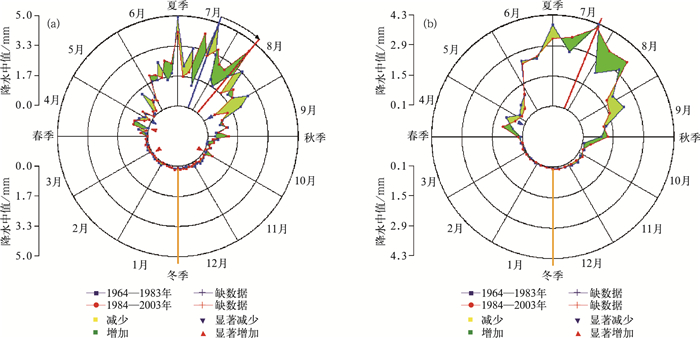

2.4 候 (5 d) 和11 d降水极图的对比通过对比5 d和11 d降水极图 (图 4) 发现:11 d降水极图平滑去了5 d降水极图中的一些细节,如11 d降水极图中表现出来的显著增减要少于5 d降水极图,以图里河 (区站号为50434,位于50.29°N,121.41°E,海拔高度为732.6 m) 为例,5 d降水极图中有3个显著增加,2个显著减少,而11 d降水极图中仅有1个显著减少,而且其出现的时间比5 d降水极图有所提前;前后两个20年中,有8个站点5 d和11 d最大降水量出现时间的变化趋势相反,还有10个站点5 d最大降水量出现时间推迟或提前了,但11 d最大降水量出现时间没有变化;5 d和11 d降水极图之间的差异大于5 d和11 d温度极图之间的差异。

|

|

| 图 4. 图里河的5 d (a) 和11 d (b) 降水极图 Fig 4. 5 d (a) and 11 d (b) precipitation polar plots of Tulihe | |

这些意味着较低时间分辨率的数据会掩盖前、后两个20年差异的细节,降水对平滑更为敏感,使用不同时间分辨率的数据有时会导致得到不同的结论。

2.5 前、后两个20年年降水中值的对比赵平等[7]研究表明,在过去的40年中,前、后20年我国降水呈现出长江流域增加,华北和黄河流域减少的南涝北旱异常特征,对内蒙古而言,由前、后两个20年年降水中值差值图 (图 5) 可以看出:35个站点的年降水增加,12个站点的年降水减少。这意味着内蒙古大部分地区年降水量反而有增加的趋势,增加最多的是降水变化聚类P3的最东端赤峰和P4东部的最西端 (西乌珠穆沁旗),其次是扎鲁特旗、小二沟站和阿拉善左旗。这与赵平等的南涝北旱结论似有不同。聚类中有些区域在最大降水量开始时间、分布上与东亚季风的进退趋势相呼应,而有些区域与其关联不明显。可能的原因是内蒙古所处不同气候带,位置较华北更为偏北,不同气候带对东亚季风影响的响应差异不同。表明了内蒙古降水与东亚季风雨带关联的复杂性。史印山等[26]研究表明:夏季季风强度的变化与华北夏季降水密切相关。对于华北夏季风活动而言,1965—1983年,夏季季风处于衰弱阶段;1994年以后,夏季季风又有增强的趋势。内蒙古东部偏 (东) 南和中部偏东地区的年降水分布和变化趋势说明,这一地区又与华北夏季东亚季风强度变化具有较大的关联性。

|

|

| 图 5. 1984—2003与1964—1983年两个时段年降水中值差值 (单位:mm) Fig 5. The median differences of annual precipitation between two 20-year periods (unit:mm) | |

年降水量减少主要发生在内蒙古中部偏西、呼伦贝尔市及兴安盟的北部、阿拉善盟的东北部。候降水变化聚类P1的最北部 (1个站)、P3的西南部 (1个站)、P4西部的中部 (2个站)、P2的中部和西部 (8个站) 的年降水量下降,下降幅度最大的是P2的中部 (阿巴嘎旗和苏尼特左旗)。

3 小结1) 较低时间分辨率的数据有可能掩盖一些较细微的变化。使用不同时间分辨率的数据有时会导致得到不同的结论。11 d降水变化聚类较5 d降水变化聚类的空间整齐性更好,这很可能是由于温度过程和降水过程的持续时间不同。因此,分析研究不同的气候因子应该基于不同时间分辨率的数据。

2) 内蒙古不同地区的降水变化格局不同,候降水变化格局存在一定的经向地带性,但站点海拔的差异使这种地带性有所模糊,候降水变化的格局比温度变化格局更为复杂;内蒙古大部分地区的年降水量有所增加,年降水量减少主要发生在内蒙古的中部,同时候最大降水量的时空多样性有所增强。

3) 前、后两个20年候降水的变化格局较为复杂,大多数站点在一些候降水有显著变化,一些站点有降水显著增加的候,一些站点有显著减少的候,更多的站点则是既有降水显著增加的候,也有降水显著减少的候;大多数站点年降水量有增加趋势, 年降水量减少主要发生在内蒙古的中部。这些变化一方面反映了内蒙古降水分布和变化趋势与东亚季风强度、时间等变化趋势的关联性,同时也体现出内蒙古不同气候带降水特征的复杂性。

| [1] | 高歌, 陈德亮, 徐影. 未来气候变化对淮河流域径流的可能影响. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 741–748. DOI:10.11898/1001-7313.20080614 |

| [2] | 陈怀亮, 刘玉洁, 杜子璇, 等. 黄淮海地区植被生长季变化及其气候变化响应. 应用气象学报, 2011, 22, (4): 437–444. DOI:10.11898/1001-7313.20110406 |

| [3] | 除多, 德吉央宗, 普布次仁, 等. 西藏藏北高原典型植被生长对气候要素变化的响应. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 832–839. DOI:10.11898/1001-7313.200706125 |

| [4] | Whitfield P H, Hall A W, Cannon A J. Changes in the seasonal cycle in the circumpolar Arctic, 1976-1995: Temperature and precipitation. Arctic, 2004, 57, (1): 80–93. |

| [5] | 赵平, 张人禾. 东亚北太平洋偶极型气压场及其与东亚季风年际变化的关系. 大气科学, 2006, 30, (2): 307–316. |

| [6] | 赵平, 周自江. 东亚副热带夏季风指数及其与降水的关系. 气象学报, 2005, 63, (6): 933–941. DOI:10.11676/qxxb2005.089 |

| [7] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. DOI:10.11898/1001-7313.20060512 |

| [8] | 乌云娜, 裴浩, 白美兰. 内蒙古土地沙漠化与气候变化和人类活动. 中国沙漠, 2002, 22, (3): 292–297. |

| [9] | 吴学宏, 曹艳芳, 陈素华. 内蒙古草原生态环境的变化及其对气候因子的动态响应. 华北农学报, 2005, 20, (专辑): 65–68. |

| [10] | 刘洪, 郭文利, 权维俊. 内蒙古草地类型与生物量气候区划. 应用气象学报, 2011, 2, (3): 329–335. DOI:10.11898/1001-7313.20110309 |

| [11] | 白美兰, 郝润全, 邸瑞琦. 内蒙古东部区近54年气候变化对生态环境演变的影响. 气象, 2006, 32, (6): 31–36. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.06.005 |

| [12] | 裴浩, 张世源, 敖艳青. 浑善达克沙地的气候分析. 气象科技, 2005, 14, (3): 34–38. |

| [13] | 严中伟, 杨赤. 近几十年中国极端气候变化格局. 气候与环境研究, 2000, 5, (3): 267–272. |

| [14] | Song L C, Cannon A J, Whitfield P H. Changes in seasonal patterns of temperature and precipitation in China during 1971—2000. Adv Atmos Sci, 2007, 24, (3): 459–473. DOI:10.1007/s00376-007-0459-1 |

| [15] | Whitfield P H, Bodtker K, Cannon A J. Recent variations in seasonality of temperature and precipitation in Canada 1976—1995. International Journal of Climatology, 2002, 22: 1617–1644. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [16] | 裴浩, AlexCannon, PaulWhitfield, 等. 近40年内蒙古候温度变化趋势分析. 应用气象学报, 2009, 20, (4): 443–450. DOI:10.11898/1001-7313.20090408 |

| [17] | Whitfield P H. Linked hydrologic and climate variations in British Columbia and Yukon. Environmental Monitoring and Assessment, 2001, 67, (1-2): 217–238. |

| [18] | Larry G, Woollcott S. The Cartoon Guide to Statistics. New York: Harper Resource, 1993. |

| [19] | Katsavounidis I, Jay Kuo C C, Zhang Z. A new initialization technique for generalized Lloyd iteration. IEEE Signal Processing Letters, 1994, 1, (10): 144–146. DOI:10.1109/97.329844 |

| [20] | Calinski R B, Harabsz J. A dendrite method for cluster analysis. Communication in Statistics, 1974, 3: 1–27. |

| [21] | Scott A J, Symons M J. Clustering methods based on likelihood ratio criteria. Biometrics, 1971, 27: 387–397. DOI:10.2307/2529003 |

| [22] | Milligan G W, Cooper M C. An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. Psychometrika, 1985, 50, (2): 159–179. DOI:10.1007/BF02294245 |

| [23] | Davies D L, Bouldin D W. A cluster separation measure. IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1979, 1: 224–227. |

| [24] | Whitfield P H, Cannon A J. Polar plotting of seasonal hydrologic and climatic data. Northwest SCI, 2000, 74, (1): 76–80. |

| [25] | 赵平, 周秀骥, 陈隆勋, 等. 中国东部—西太平洋副热带季风和降水的气候特征及成因分析. 气象学报, 2008, 66, (6): 940–954. DOI:10.11676/qxxb2008.085 |

| [26] | 史印山, 池俊成, 孔凡朝. 东亚季风强度变化对河北省气候的影响. 气象科技, 2007, 35, (1): 49–52. |

2012, 23 (5): 543-550

2012, 23 (5): 543-550