2. 广东省防雷中心,广州 510080

2. Lightning Protection Center of GuangdongProvince, Guangzhou 510080

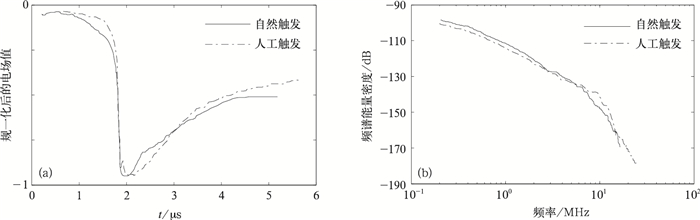

人工触发闪电技术是在适宜的雷暴条件下将闪电人为引发到地面,使闪电在时间和空间可控状态下发生。广泛采用的是火箭拖带细金属导线的方法,有地面触发和高度触发两种方式。目前人工触发闪电技术有两个主要用途:一是利用人工触发闪电发生时间和地点的可预知性,对它进行各种有针对性的测量以研究雷电各种物理过程;二是利用人工触发闪电来模拟自然雷电而进行各种防护和效应试验。关于人工触发闪电与自然闪电的物理特性是否存在差异方面已开展了大量的研究工作,Uman[1]将人工触发闪电与自然闪电和高建筑物上激发的上行自然闪电进行了系统比较,总结得到地面方式触发闪电与从高建筑物上激发的上行闪电的特征相类似。自然闪电一般以下行梯级先导开始,接地后产生首次回击,而人工触发闪电以上行先导开始,其后是一段初始连续电流过程,所以没有自然闪电中的首次回击,但触发闪电初始连续电流之后的直窜先导-继后回击过程与自然闪电首次回击之后的直窜先导-回击过程是一致的。比如,Miki等[2]分析比较了人工触发闪电和高塔上的自然闪电初始阶段的电流特征,发现它们具有一致性。Hubert等[3]在法国及New Mexico得到的人工触发闪电的持续时间的平均值分别为350 ms和470 ms,中和的电荷量的平均值分别为50 C和35 C;而Brook等[4]根据电场变化观测得到在New Mexico含有连续电流的自然闪电的持续时间为550 ms,不含连续电流的持续时间为370 ms;含有连续电流的自然闪电所中和的电荷量为34 C,不含连续电流的自然闪电所中和的电荷量为19 C,从这些数据看人工触发闪电与自然闪电的持续时间没有明显差别,且闪电的发生及其特征与其雷暴中的电荷结构和电荷量有很大关系,发生于不同雷暴中的闪电其特征量可能会有一定差异。Depase[5]总结了1990年和1991年在法国Saint-Privat开展的人工触发闪电试验的观测结果,得到继后回击的电流峰值、上升时间及电流变化率的中间值分别为9 kA,0.82 μs及33.1 kA/μs,而自然闪电所对应的中间值分别为12 kA,1.1 μs及40 kA/μs。Le Vine等[6]等对人工触发闪电与自然闪电继后回击的快电场变化波形和频谱特征也进行了比较,结果表明两者结果表明两者没有本质上的差异 (图 1)。

|

|

| 图 1. 自然与人工触发闪电继后回击的快电场变化波形 (a) 和辐射场频谱 (b) 的比较[6] Fig 1. The average fast electric field waveform (a) and the energy spectrum (b) for subsequent return strokes in natural and triggered lightning[6] | |

Mach等[7]利用光学观测资料对35个自然闪电及26个人工触发闪电的直窜先导的速度及光信号上升时间也进行了比较,结果表明:自然直窜先导的平均速度为 (1.7±0.2)×107 m/s,而人工触发闪电的直窜先导的平均速度为 (1.3±0.1)×107 m/s;自然直窜先导的光信号平均上升时间为2.6±0.4 μs,而人工引雷的直窜先导的光信号平均上升时间为1.4±0.4 μs。Jordan等[8]分析了更多有关两种闪电的直窜先导速度的资料,结果表明它们之间没有显著差别。另外,Mach等[9]根据用光电管测到的光信号资料分别在短通道 (小于500 m) 及长通道 (大于500 m) 上求出闪电回击速度,对人工触发闪电及自然闪电继后回击的速度进行了比较,在长通道上,自然闪电的平均回击速度为 (1.3±0.3)×108 m/s,人工触发闪电的平均回击速度为 (1.2±0.3)×108 m/s。在短通道上,人工触发闪电的继后回击的平均速度为 (1.4±0.4)×108 m/s,而自然闪电的继后回击的平均速度为 (1.9±0.7)×108 m/s。虽然在短通道上,两者有一些差别,但并不明显。

由此可见,尽管在具体一些参数或测量结果中人工触发与自然闪电继后回击可能存在一些小的差别,但考虑到自然闪电本身的各种参数变化范围相当大,这些差别可以忽略不计。所以利用人工触发闪电技术在国内外已开展了很多观测试验和应用研究,并取得了许多有意义的结果[10-15]。特别是随着电子设备的大量采用,闪电电磁辐射常常引起电子设备的严重损坏,利用人工触发闪电技术,研究真实雷击环境中电磁场的变化以及闪电对电子设备的破坏效应成为了近年来雷电防护研究的主要内容。2006—2011年夏季,在广东从化开展了人工触发闪电试验,成功触发闪电49次,得到了一批闪电电磁场、高速摄像等电、光观测资料,并开展了自动气象站的雷电防护试验和地闪定位系统的校验。

1 试验布局和测量设备观测试验主要包括两个部分:第1部分为野外试验场,位于广东省从化市北部,该试验场主要开展人工触发闪电及其综合观测和雷电防护等试验;第2部分为从化市气象局办公楼3楼观测平台,其主要功能为自然闪电综合观测,同时兼顾触发闪电同步观测和雷暴天气的监测。野外试验场和从化市气象局观测平台相距约8.4 km。

图 2为人工触发闪电野外试验场布局,其中共有6个火箭架用于人工触发闪电,火箭携带的金属导线连接在5 m高的引流杆上,引流杆与接地系统相连,接地电阻为6.7 Ω。火箭点火控制中心设在离火箭发射点约90 m处的铁皮屋内,铁皮屋有良好的接地和屏蔽,接地电阻为7 Ω。触发闪电火箭通过光-电点火系统实现火箭发射。距离火箭架20 m处,建有4要素自动气象站,自动气象站旁建有10 m高的独立避雷针。自动气象站供电采用试验场上原有的民用220 V两相架空输电线路,输电线路由火线和零线两相组成,通过2 m高的木杆支撑,离最近的变压器距离约1200 m,架空线最后52 m穿管埋地后给自动气象站采集器供电。在埋地前的架空线的L线上安装了分压器,以测试自然闪电和触发闪电发生时的感应过电压。为了测试自动气象站信号线路的感应电压,在风速、风向信号线上也安装了分压器[16]。

|

|

| 图 2. 人工触发闪电试验场布局 Fig 2. The layout for experiment field of triggered lightning | |

主要的监测仪器有大气平均电场仪 (采样率为每秒1次)、快天线电场变化测量仪 (时间常数为2 ms,带宽为1 kHz~2 MHz)、慢天线电场变化测量仪 (时间常数为6 s,带宽为10 Hz~3 MHz)、宽带磁环天线 (100 Hz~5 MHz)。记录系统主要包括多种数字存储示波器和各种数据采集卡及计算机。雷电流的测量采用1 mΩ精密电阻 (同轴分流器),最大测量峰值为100 kA,带宽为200 MHz。分流器的输出电压通过光发射机和接收机进行光电转换,信号传至横河示波器 (DL750) 记录,采样率为10 M/s,记录长度为2 s。自动气象站的输电线和风速、风向信号线上感应电压的测量采用阻容式分压器,分压比分别为204.9:1和203:1,感应电压信号经100倍衰减由高压隔离光纤数据采集系统进行采集和记录,架空输电线埋地前的入户端和自动气象站采集器前端接地电阻分别为14.1 Ω和7.6 Ω。

在野外试验场东南方距离约640 m的建筑物顶上建立了四面玻璃结构的光学观测室,用于触发闪电的光学观测。观测室内有高速摄像机 (10000帧/s)、LAPOS及普通摄像、照相机。LAPOS能同时观测不同高度的总光强,采用高采样率的数据采集卡进行采集,最大可达60 M/s。整套测量系统利用光信号实现自动触发观测和记录[17-18]。

在野外试验场和从化市气象局的综合观测平台分别架设了1套闪电宽带干涉仪,主要用于对闪电高频辐射源三维定位,以描绘闪电放电通道的三维结构[19]。

2 结果分析2006年开始,每年5—8月的夏季开展人工触发闪电观测试验。试验中采用了经典和空中触发方式[20],火箭携带的金属丝直接接地的方式被称为经典触发方式,如果金属丝通过绝缘材料,比如尼龙线 (一般100 m左右) 与地相接,则称为空中触发方式。2006—2011年试验期间,共触发闪电49次,其中经典触发闪电39次,空中触发闪电10次。试验得到的人工触发闪电有两类,一类闪电过程只有上行先导和初始连续电流,另一类除了上行先导和初始连续电流外,还包含有多次先导-回击过程。触发闪电均为中和了云中负电荷的负极性闪电。

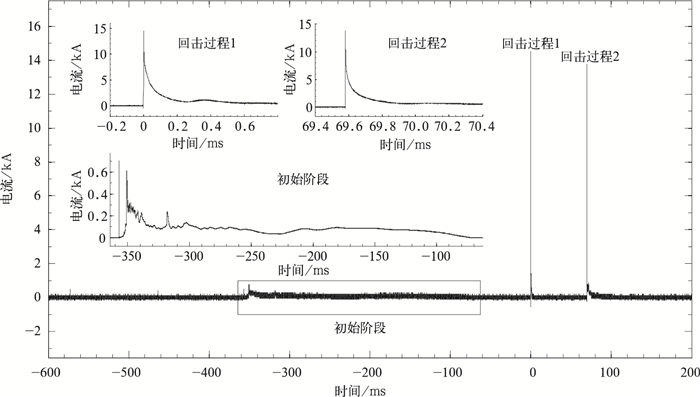

2.1 人工触发闪电电流图 3为2009年6月22日一次经典人工触发闪电的电流测量结果。可以看到,在大量程情况下,可以得到回击过程的精细电流波形,而在小量程情况下,则可以获得初始阶段过程的精细电流波形。

|

|

| 图 3. 2009年6月22日一次经典触发闪电的电流波形 (大图为大量程条件下的测量结果;回击过程1和回击过程2分别为两次回击的放大图;初始阶段的放大图为小量程条件下的测量结果) Fig 3. Current waveform of classical triggered lightning on 22 June 2009 (the big figure is record of current with large range; small figures for the first and second return strokes are extended figure, from big figure, respectively; small figure for initial state is extended figure from big figure, but with small range) | |

2008—2011年获得了10次经典触发闪电和1次空中触发闪电的电流资料,对包含的29次回击过程的电流波形的如下参量进行了分析,包括峰值电流 (Ipeak)、10%—90%上升时间 (t)、半峰宽度 (tHPW)、上升段10%—90%之间的平均陡度 (G)、最大陡度 (Gmax)、回击开始后1 ms内转移的电荷量 (Q1)、回击开始后1ms内的比能量 (AI1)。

表 1给出了29次回击过程电流波形参数的统计值,通过与国内外相关研究的对比[14, 21-27],发现本研究中的人工触发闪电回击电流平均而言表现出了较大的峰值电流和上升段10%—90%平均陡度,同时产生了较多的电荷转移和比能量。

|

|

表 1 触发闪电回击电流波形参数 Table 1 Characteristics of return stroke current parameters |

自然闪电的电流很难被直接测量到,利用通道亮度的光学观测来估测电流变化趋势可能是一种有效的方法。但对闪电的快变化过程,如回击过程,因为光学观测系统的采样速率不够,难以准确响应雷电流的变化,但对比较慢的过程,如连续电流过程,在一定程度上可以利用光学观测推测电流的变化特征。Lü等[28]利用高速摄像对触发闪电的观测,结合电流直接测量资料,拟合了一次触发闪电初始连续电流阶段以及回击间连续电流变化过程中的光学亮度与电流的关系,结果发现:对于初始连续电流的上升阶段,L=237ln ((I+1)/64),80 A≤I≤280 A,相关系数的平方r2=0.968,其中L表示通道的相对积分亮度,I表示通道电流。对于初始连续电流的下降阶段,回击间连续电流的上升段、回击间连续电流的下降段,L和I之间均表现出良好的相关性,可以较好地反映电流的变化趋势。但在不同阶段光学亮度和电流的拟合关系式中的参数存在一定差异,其物理机制有待进一步观测和研究。

2.2 人工触发闪电的先导发展特征高速摄像是目前闪电研究中主要的光学观测设备,可以得到闪电通道的形态特征、亮度变化以及先导发展速度[29]。统计分析发现触发闪电的上行正先导二维发展速度的最小值为6.56×104 m/s,最大值为2.83×106 m/s,且在先导的发展过程中的亮度和速度变化比较复杂,正先导在向上发展传输过程中,也有明显的分叉现象发生。在空中触发闪电中,金属导线下端下行负先导的激发会增强由金属导线顶端起始的上行正先导,导致其速度增大、亮度增加[18]。下行负先导可能间歇性梯级发展,也可能连续梯级发展,其发展传输速度为105 m/s量级,发展过程中通道可以出现明显的分叉,并观测到一次多接地的个例[30]。

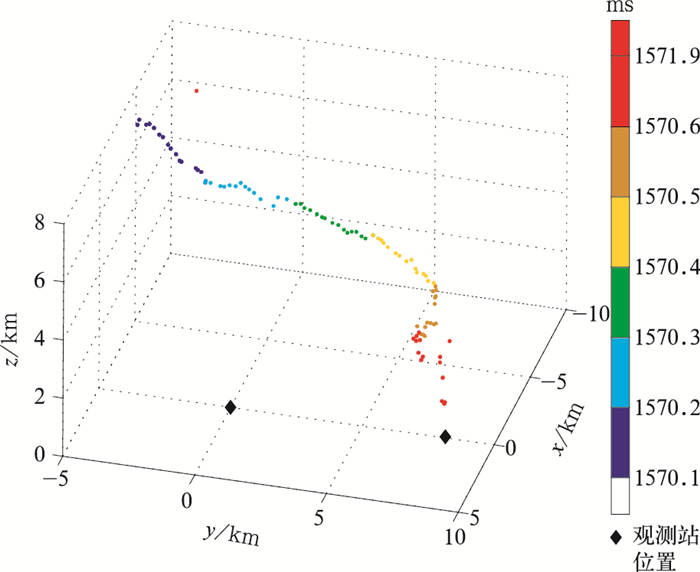

闪电宽带干涉仪系统采用甚高频 (VHF) 干涉法原理定位闪电辐射源时空分布,可以描绘闪电放电通道的三维发展和演变。图 4显示了2007年7月1日一次触发闪电的高速摄像观测和双站宽带闪电干涉仪的三维定位结果。由图 4可见,这次直窜先导从7.8 km高度向下发展,通道有些弯曲,平均发展速度约为1.4×106 m/s,与高速摄像观测结果一致。由于闪电通道的金属导线部分与其上部的空气击穿形成的通道部分的电导率不同,辐射源数目在这两部分具有明显的差异,在空气通道中闪电辐射源较多,定位结果清楚地描绘了闪电通道的几何结构,尽管在金属导线部分,闪电辐射源较少,但同样描绘的比较清楚。

|

|

| 图 4. 2007年7月1日触发闪电直窜先导过程的宽带干涉仪定位结果 Fig 4. Located result of broadband interferometer for dart leader involving in the triggered lightning on 1 July 2007 | |

先导通道电荷密度的分布很难直接进行测量,基于上行正先导发展过程中先导头部的电荷沉淀于先导通道内的假设,利用地面垂直电场变化观测资料,结合高速摄像对先导通道形状、位置和速度数据,建立了先导电荷密度以及先导通道电流的计算物理模型[31],并对3次负极性经典触发闪电导线汽化前上行正先导部分稳定发展阶段 (时长分别为2.4884 ms,3 ms和3.6 ms) 的先导电荷密度、先导电流随时间和高度的变化特征进行了计算。结果表明:3次触发闪电正先导起始与导线汽化的时间间隔分别为3.8 ms,6.7 ms和6.4 ms,计算的先导通道长度分别为387.2 m,391.5 m和548.7 m,计算得到的先导电荷密度量级为100~102 μC/m之间,先导通道的平均线电荷密度分别为154.8 μC/m,180.1 μC/m和62.2 μC/m,线电荷密度分布随先导高度增加呈现波动性增大,计算的先导电流的量级在1 A到几十安培之间 (计算结束时间距离导线汽化的时间间隔大于1 ms),计算先导通道的平均先导电流分别为24.0 A,23.5 A和9.2 A,先导电流随先导向上发展而增强的特征非常明显。

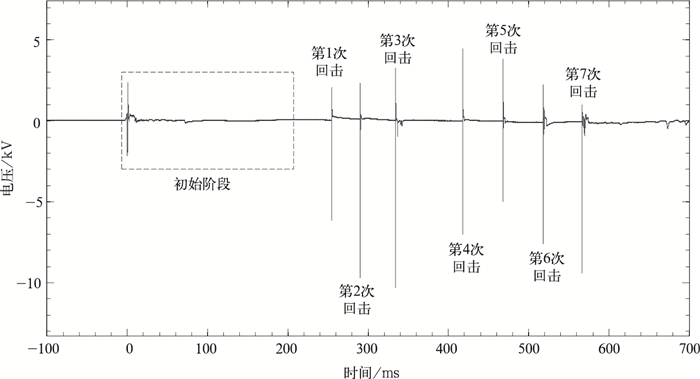

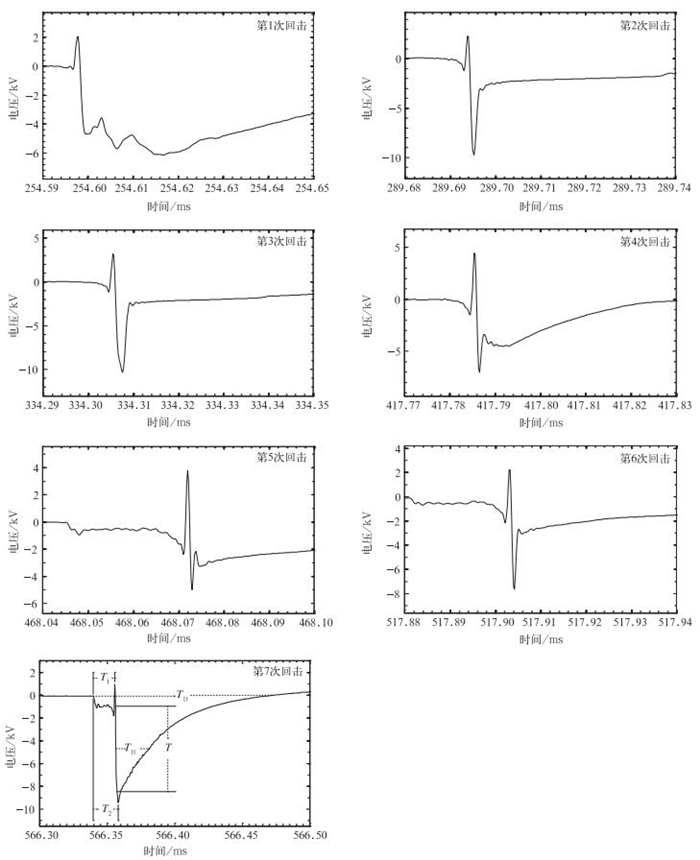

2.3 人工触发闪电在自动气象站输电线和信号线上产生的感应电压2008年和2009年试验获得了多次人工触发闪电在自动气象站输电线和信号线上产生的感应电压观测资料。图 5是2008年8月12日一次人工触发闪电在自动气象站输电线上产生的感应电压观测记录,这次人工触发闪电由初始连续电流和8次回击过程组成,由于记录系统的记录长度有限,感应电压记录中没有记录到第8次回击。由图 5可见,触发闪电引起架空线路感应过电压的波形特征为双极性脉冲,最大负脉冲峰值为-10.31 kV,出现在第3次回击,最大正极性脉冲出现在第4次回击,其值为4.47 kV。

|

|

| 图 5. 2008年8月12日一次人工触发闪电在自动气象站输电线上产生的感应电压观测记录 Fig 5. The induced voltages on the transmission line of automatic weather station caused by the triggered lightning on 12 August 2008 | |

图 6是图 5中7个回击产生的感应电压脉冲的扩展图。由图 6可见,脉冲呈双极性,定义初始的正峰值为次峰,随后的负峰值为主峰,每个脉冲波形中的次峰之前有一段或长或短的慢变化。对于感应电压脉冲的波形特征用以下几个参数来表征 (第7次回击),T1为波形开始点与次峰之间的时间间隔;T2为波形开始点与主峰之间的时间间隔,TD为波形的持续时间;TH为半峰宽度;T为上升时间,G为平均陡度。由7次回击产生的感应电压脉冲波形特征参数可见,波形的持续时间为111.00~155.40 ms,是相对稳定的,平均值为128.44 ms。但半峰宽度变化较大,最小值出现在第1次回击产生的感应电压波形中,为58.16 ms,最大值为1.12 ms,是第6次回击产生的感应电压波形。此峰值为0.99~4.47 kV,而主峰值为-10.31。感应电压波形可以分为两种类型,主要体现在衰减阶段,一类是慢衰减,如第1次回击和第7次回击,这类波形的半峰宽度较大,另一类是振荡衰减,如第3次和第4次回击等,具有较小的半峰宽度。

|

|

| 图 6. 图 5中7个输电线路上感应电压脉冲的扩展波形 Fig 6. Expanded waveforms of induced voltage pulses on the live line corresponding to the first seven return strokes in Fig. 5 | |

2.4 人工触发闪电对地闪定位系统的校验

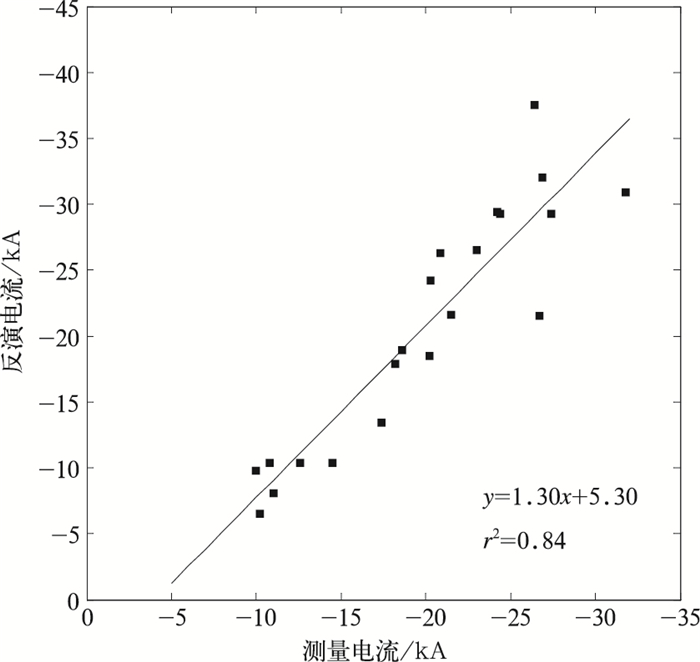

闪电定位系统是目前最主要的雷电监测手段,利用其观测资料可以得到闪电活动的时空分布特征[32],在雷电预警以及雷电防护等方面起重要作用[33],其性能指标大多基于理论分析和计算得到,实际检验工作一直比较缺乏[34]。人工触发闪电为校验闪电定位系统的性能提供有效的手段。利用2007—2011年的人工触发闪电的近距离光电观测数据,进一步分析了广东电网闪电定位系统对人工触发闪电事件及其回击过程的探测效率和探测精度。结果表明:在包含1次或以上回击过程的28次人工触发闪电事件中,闪电定位系统探测到了25次闪电事件,在能确认的82次回击事件中,探测到了其中的37次,闪电人工触发闪电事件探测效率为92%,回击探测效率为45%,有33次地面触发闪电回击事件被闪电定位系统探测到,且探测站数量大于2个,其定位误差为111~5250 m,平均定位误差为759 m;2008—2011年共有29次人工触发闪电回击事件获取了回击电流峰值直接测量结果,闪电定位系统探测到了其中的22次,当回击电流峰值大于15 kA时,探测效率为100%(15/15);当回击电流峰值小于15 kA时,探测效率为50%(7/14);当回击电流峰值小于10 kA时,探测效率仅为33%(1/3)。2008—2011年共有22次人工触发闪电回击过程既获取回击电流峰值直接测量记录,也有相应的闪电定位系统探测记录。由于2009年6月22日16:32:47第2次回击的直接测量结果 (-13.76 kA) 与闪电定位系统的反演值 (-44 kA) 差别过大,在以下的统计分析中予以剔除。图 7给出了人工触发闪电回击电流峰值直接测量记录与闪电定位系统探测结果的对比 (21个样本),可以看出,有11次回击的探测结果大于直接测量结果,有10次回击的探测结果小于直接测量结果,定位系统利用磁场变化测量结果反演的回击电流峰值与直接测量结果之间的相对偏差为0.4%~42%,平均相对偏差为16.3%,两组数据之间呈现出了很好的线性关系。这与Jerauld等[35]利用人工触发闪电对美国国家闪电定位网进行的比较和校验所得结果基本一致。

|

|

| 图 7. 人工触发闪电电流直接测量结果与闪电定位系统反演得到的闪电电流结果对比 Fig 7. Return stroke peak currents from direct measurement versus corresponding values from lightening location system for artificial-triggered lightning strokes | |

由于闪电定位系统对闪电回击过程的探测效率与回击的雷电流峰值有关,回击的雷电流峰值越大,越容易被闪电定位系统探测到,从闪电定位系统探测结果来看,回击过程的电流峰值与参与定位的站数之间存在显著正相关,相关系数为0.75(样本数为30)。例如,2008年的试验中一次触发闪电有10次回击过程均取得了雷电流直接测量记录,其中9次有对应的闪电定位定位系统探测记录,但定位系统没有探测到峰值电流最小 (-6.6 kA) 的一次回击。

3 结论在2006—2011年夏季广东闪电综合观测试验中,共人工触发闪电49次,获得了一批人工触发闪电电流直接测量资料以及闪电电磁场和高速摄像等光电同步观测资料,分析得到以下结论:

1) 人工触发闪电回击峰值电流范围为-31.93~-6.67 kA,回击1 ms后中和的电荷量的范围为-4.16~-0.44 C,回击电流波形的半峰宽度的范围为6.18~74.19 μs,10%—90%的上升时间范围为0.24~2.25 μs。

2) 在闪电连续电流过程中光学亮度和电流之间存在良好的对应关系,但不同阶段光学亮度和电流的拟合关系式中的参数存在一定差异;触发闪电的上行正先导的发展速度在104~105 m/s量级,空中触发闪电的下行负先导发展传输速度为105 m/s量级。

3) 负极性经典人工触发闪电导线汽化前上行正先导部分稳定发展阶段的先导电荷密度量级为100~102 μC/m,先导通道的电荷倾向于在先导头部聚集,先导电流的量级在1 A到几十安培之间,先导电流随先导向上发展而增强。

4) 人工触发闪电回击过程在架空电源线路 (1200 m长,2 m高) 上产生的感应过电压的波形特征为双极性脉冲,最大负脉冲峰值为-10.31 kV,最大正极性脉冲峰值为4.47 kV。感应电压脉冲先出现正峰值,然后迅速下降,紧接着出现负峰值,正负峰值之间间隔平均只有几微秒。

5) 广东电网闪电定位系统对人工触发闪电事件的探测效率为95%,回击探测效率为45%,探测效率与回击电流峰值大小成正比,定位误差为111~5250 m,平均定位误差为759 m,定位系统反演得到的电流峰值与实际测量的电流峰值平均相对偏差为16.3%。

致谢 中国气象科学研究院、广东省气象局、广州市气象局、从化市气象局的很多工作人员和研究生参加了野外试验工作,在此表示衷心感谢。| [1] | Uman M A. The Lightning Discharge. Dover Publications Inc, 2001: 226–228. |

| [2] | Miki M, Rakov V A, Shindo T, et al. Initial stage in lightning initiated from tall objects and in rocket-triggered lightning. J Geophys Res, 2005, 110: D02109. DOI:10.1029/2003JD004474 |

| [3] | Hubert P, Laroche P, Eybert-Berard, et al. Triggered lightning in New Mexico. J Geophys Res, 1984, 89: 2511–2521. DOI:10.1029/JD089iD02p02511 |

| [4] | Brook M, Kitagawa N, Workman E J. Quantitative study of strokes and continuing currents in lightning discharges to ground. J Geophys Res, 1962, 67: 649–659. DOI:10.1029/JZ067i002p00649 |

| [5] | Depasse P. Statistics on aritificially triggered lightning. J Geophys Res, 1994, 99: 18515–18522. DOI:10.1029/94JD00912 |

| [6] | Le Vine D M, Willett J C, Bailey J C. Comarison of fast electric field changes from subsequent return strokes of natural and triggered lightning. J Geophys Res, 1989, 94: 13259–13265. DOI:10.1029/JD094iD11p13259 |

| [7] | Mach D M, Rust W D. Two-dimendional speed and optical risetime estimates for natural and triggered lightning dart leaders. J Geophys Res, 1997, 102: 13673–13684. DOI:10.1029/97JD00926 |

| [8] | Jordan D M, Idone V P, Rakov V A, et al. Observed dart leader speed in natural and triggered lightning. J Geophys Res, 1992, 97, (D9): 9951–9957. DOI:10.1029/92JD00566 |

| [9] | Mach D M, Rust W D. Photoelectric return-stroke velocity and peak current estimated in natural and triggered lightning. J Geophys Res, 1989, 94: 13237–13247. DOI:10.1029/JD094iD11p13237 |

| [10] | Rakov V A, Uman M A. Lightning: Physics and Effects. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 108–152. |

| [11] | Horii K. Experiment of artificial lightning triggered with rocket. Mem Fac Eng Nagoya Univ Japan, 1982, 34, (1): 77–112. |

| [12] | Liu X S, Zhang Y J. Review of artificially triggered lightning study in China. TIEE Japan, 1998, 118-B, (2): 170–175. |

| [13] | 郄秀书, 张义军, 张其林. 闪电放电特征和雷暴电荷结构研究. 气象学报, 2005, 63, (5): 646–657. DOI:10.11676/qxxb2005.063 |

| [14] | Qie X S, Zhao Y, Zhang Q L, et al. Characteristics of triggered lightning during Shandong artificial triggering lightning experiment (SHATLE). Atmos Res, 2009, 9: 310–315. |

| [15] | Rakov V A, Uman M A, Fernandez M I, et al. Direct lightning strikes to the lightning protective system of a residential building: Triggered lightning experiments. IEEE Transactions on Power Delivery, 2002, 17, (2): 575–586. DOI:10.1109/61.997942 |

| [16] | 陈绍东, 张义军, 杨少杰, 等. 人工触发闪电引发的低压电源系统过电压特征. 高电压技术, 2009, 35, (12): 2944–2952. |

| [17] | 吕伟涛, 张义军, 周秀骥, 等. 火箭触发闪电物理过程的光学特征分析. 气象学报, 2007, 65, (6): 983–993. DOI:10.11676/qxxb2007.093 |

| [18] | Lu W, Zhang Y, Zhou X, et al. Simultaneous optical and electrical observations on the initial processes of altitude-triggered negative lightning. Atmos Res, 2009, 91: 353–359. DOI:10.1016/j.atmosres.2008.01.011 |

| [19] | 刘恒毅. 闪电云内放电过程的宽带干涉仪观测研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2012. |

| [20] | Zhang Y J, Dong W S, Zhang G S, et al. Characteristics of the leader processes for artificially triggered lightning. Chinese Journal of Geophysics, 2003, 46: 446–449. |

| [21] | Fisher R, Schnetzer G, Thottappillil R, et al. Parameters of triggered-lightning flashes in Florida and Alabama. J Geophys Res, 1993, 98, (D12): 22887–22902. DOI:10.1029/93JD02293 |

| [22] | Depasse P. Statistics on artificially triggered lightning. J Geophys Res, 1994, 99, (D9): 18515–18522. DOI:10.1029/94JD00912 |

| [23] | Uman M A, Rakov V A, Schnetzer G H, et al. Time derivative of the electric field 10, 14, and 30 m from triggered lightning strokes. J Geophys Res, 2000, 105, (D12): 15577–15595. DOI:10.1029/2000JD900046 |

| [24] | Schoene J, Uman M A, Rakov V A, et al. Statistical characteristics of the electric and magnetic fields and their time derivatives 15 m and 30 m from triggered lightning. J Geophys Res, 2003, 108, (D6): 4192. DOI:10.1029/2002JD002698 |

| [25] | Schoene J, Uman M A, Rakov V A, et al. Characterization of return-stroke currents in rocket-triggered lightning. J Geophy Res, 2009, 114: D03106. DOI:10.1029/2008JD009873 |

| [26] | 张义军, 刘欣生. 南方人工引发雷电试验及电流特性分析. 中国电机工程学报, 1999, 19: 59–62. DOI:10.3321/j.issn:0258-8013.1999.03.014 |

| [27] | 赵阳, 郄秀书, 孔祥贞, 等. 人工触发闪电电流波形特征参数分析. 物理学报, 2009, 58, (9): 6616–6626. DOI:10.7498/aps.58.6616 |

| [28] | Lü Weitao, Zhou Enwei, Zhang Yang, et al. Correlation Analysis between Channel Current and Luminosity of Continuous Continuing Current Process in an Artificially Triggered Lightning Flash. 7th Asia-Pacific International Conference on Lightning. Chengdu, China, 2011: 322-326. |

| [29] | 李俊, 张义军, 吕伟涛, 等. 一次多回击自然闪电的高速摄像观测. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 401–411. DOI:10.11898/1001-7313.20080403 |

| [30] | 李俊, 吕伟涛, 张义军, 等. 一次多分叉多接地的空中触发闪电过程. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 95–100. DOI:10.11898/1001-7313.20100113 |

| [31] | Zheng D, Chen M, Zhang Y, et al. A New Method for the Calculation of the Linear Charge Density and Current in Upward Positive Leader. 2010 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Beijing, China, 2010. |

| [32] | 郑栋, 孟青, 吕伟涛, 等. 北京及其周边地区夏季地闪活动时空特征分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 638–644. DOI:10.11898/1001-7313.20050510 |

| [33] | 张义军, 孟青, 马明, 等. 闪电探测技术发展和资料应用. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 611–620. DOI:10.11898/1001-7313.20060504 |

| [34] | 张文娟, 孟青, 吕伟涛, 等. 时间差闪电监测网的误差分析和布局优化. 应用气象学报, 2009, 20, (4): 402–410. DOI:10.11898/1001-7313.20090403 |

| [35] | Jerauld J, Rakov V A, Uman U A. An evaluation of the performance characteristics of the US National Lightning Detection Network in Florida using rocket-triggered lightning. J Geophys Res, 2005, 110, (10): 19106–19121. |

2012, 23 (5): 513-522

2012, 23 (5): 513-522