2. 中国气象局中国遥感卫星辐射测量和定标重点开放实验室 国家卫星气象中心,北京 100081

2. Key Laboratory of Radiometric Calibration and Validation for Environmental Satellites, CMA, Beijing 100081

气象卫星通信环境主要是大气层空间物理环境,存在着多种气体以及各种微粒,如尘埃、烟、雾、小水滴等,会出现各种复杂的气象现象,如云、雨、雾、雪、霜等。气象卫星下行传输气象数据时,受到大气层空间物理环境的影响,大气 (主要是其中的氧气和水汽)、云及降水会吸收和散射电磁波,电磁波的频率越高,传播衰减越严重。目前,气象卫星通信波段主要是L波段 (1~2 GHz) 和X波段 (7.5~8.5 GHz)[1],天气晴朗时氧气和水汽的吸收产生的信号衰减在10 GHz以下,相对较小,可以忽略这部分衰减的影响;而云和降雨会成为影响电磁波传播的主要因素。因此,在不同气象条件下,由于云层及降雨的影响,气象卫星信道会存在不同程度的衰减、阴影效应和多径效应,使得地面接收信号随大气状态的变化而变得不稳定,产生码间干扰,也会在一定程度上影响气象卫星数据的接收质量,影响天气现象的分析与预报。

气象卫星探测资料具有覆盖范围广、时空密度大等优点,能有效弥补海洋、高原等地区观测信息的不足,为天气分析和数值预报提供大量有用的资料[2-3]。提高观测质量并逐步实现探测现代化是大气探测工作的重要任务之一[4],随着FY-3A气象卫星上所载探测仪器的增加和探测精度的提高,对星地链路数据传输的有效性和可靠性提出了更高的要求[5]。为了适应现代气象卫星的发展趋势,进一步提高地面接收站接收气象数据的质量和速度,需要根据气象卫星通信环境的复杂性,建立贴近实际的气象卫星信道模型。

本文根据气象卫星通信环境特点,通过分析影响气象卫星通信的天气状态与其信道特性的关系,推导不同气象环境下地面接收气象卫星信号包络的概率密度分布,并建立相应的信道仿真模型以验证模型的正确性,为进一步研究地面接收系统接收的气象卫星数据误码率提供理论基础。

1 气象卫星通信环境气象卫星信道特性除了与大气层物理环境有关以外,还与接收站点所处地面环境有关,如城市环境、郊区环境和农村开阔地环境等[6-11]。而气象卫星地面接收系统是在确定位置静止接收气象卫星数据的,所以地面环境的影响可以采用人工方法在很大程度上减少,而大气层空间物理环境几乎不可人为改变。为了简化气象卫星通信环境特性的分析,忽略地面环境对接收信号的影响,并假设在一定时间间隔内信道状态和信道特性是恒定的,将天气状态分为晴空少云、多云和阴雨天气3种情况。

阴雨天气时,因云层厚和云量多或有降雨,在地面接收站上空相当大的范围形成全阴影遮挡,地面接收站接收信号没有直射信号只有多径散射分量信号。

多云天气时,因云层较厚和云量较多,在地面接收站上空一定的范围散开分布形成部分阴影遮挡,地面接收站接收信号可能存在两种情况:① 接收信号含有直射信号以及一定强度的绕射、折射和散射形成的多径信号 (多径效应会造成信号的快衰落[12]);② 接收信号仅有经云层阴影遮蔽后衰落的直射信号 (阴影效应会造成信号的慢衰落[12])。

晴空少云时,因云层很薄和云量很少,在地面接收站上空几乎没有阴影遮挡,高空能见度很高,地面接收站接收信号含有直射信号以及很弱的多径散射信号。

现根据气象卫星信道特性的3种情况,分别研究接收信号包络的一维概率密度分布规律 (PDF) 并建立仿真模型。

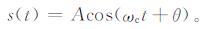

2 气象卫星信道统计模型我国风云系列气象卫星在星地通信时,信号大多采用BPSK或QPSK的调制方式[1], 气象卫星发送信号可以表示为

|

(1) |

式 (1) 中,A为发射信号的振幅;ωc为载波信号的角频率;θ为相位角,根据调制方式不同取值也不同。

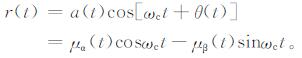

2.1 阴雨天气状态下的气象卫星信道统计模型阴雨天气时,气象卫星信道物理环境较差,假设地面接收站的接收信号只包含一定强度的多径分量,接收信号的包络和相位都是随机缓变的,则接收信号r(t) 可表示为

|

(2) |

式 (2) 中,

|

(3) |

|

(4) |

其中,a(t) 和θ(t) 分别是r(t) 的随机包络和随机相位,ωc为载波频率,a(t)≥0。

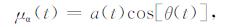

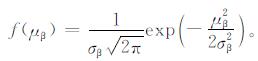

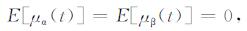

由式 (2) 可知,接收信号r(t) 的统计特性可以由μα(t) 和μβ(t) 的统计特性确定。由中心极限定理[13]可知, μα(t) 和μβ(t) 为正态随机过程,其概率密度函数分别为

|

(5) |

|

(6) |

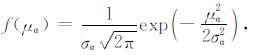

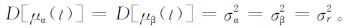

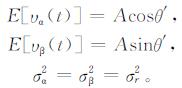

μα(t) 和μβ(t) 的统计平均值为

|

(7) |

方差为

|

(8) |

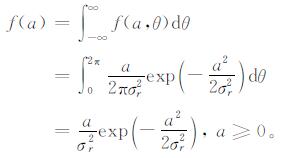

式 (8) 中,σr2为接收信号r(t) 的方差。根据概率理论可以推导出包络a(t) 的一维概率密度函数为[14]

|

(9) |

该式表明,接收信号包络a(t) 的概率密度服从Rayleigh分布。

2.2 多云天气状态下的气象卫星信道统计模型 2.2.1 部分阴影遮挡多云天气时,因云层较厚、云量较多,云在地面接收站上空一定的范围散开分布形成部分阴影遮挡,地面接收站接收信号如果含有直射信号和一定强度的多径信号,假设直射信号只有时延没有衰减,则接收的混合信号为

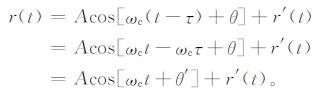

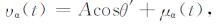

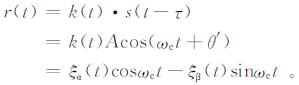

|

(10) |

式 (10) 中,τ表示直射信号的时延值,θ′是直射信号经时延到接收站点的相位,r′(t) 如式 (2) 所示。

将式 (10) 展开整理,得

|

(11) |

式 (11) 中,

|

(12) |

|

(13) |

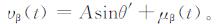

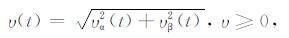

r(t) 的包络和相位分别为

|

(14) |

|

(15) |

如果θ′已确定,则

|

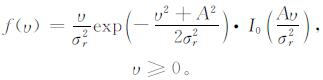

根据概率理论可以推导出r(t) 的包络υ(t) 的概率密度函数为[14]

|

(16) |

即接收信号r(t) 的包络υ(t) 的概率密度服从Rice分布。

2.2.2 全阴影遮挡多云天气时,因云量较多、云层深厚[13],在地面接收站上空一定范围分布较厚的云层形成完全阴影遮挡。云的垂直密度非均匀分布,可以在云的垂直方向上划分N层不同密度的层结,而传播信号每经过一个层结都会因阴影遮蔽效应造成不同程度的衰减,且衰减是时变的。假设云的第i层结阴影遮蔽因子是Ki(t),则整个云层的阴影遮蔽因子k(t)=

|

(17) |

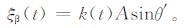

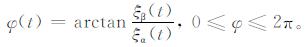

式 (17) 中,

|

(18) |

|

(19) |

则r(t) 的包络和相位分别为

|

(20) |

|

(21) |

由式 (20),得

|

(22) |

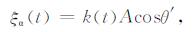

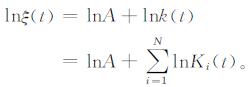

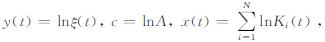

设

|

(23) |

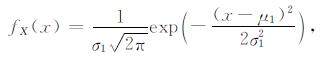

由中心极限定理[13]可知,

|

(24) |

结合式 (23),可推出

|

(25) |

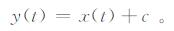

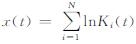

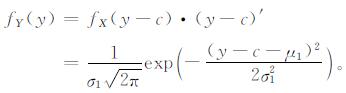

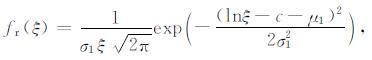

由y(t)=lnξ(t),可知r(t) 包络的概率密度函数

|

(26) |

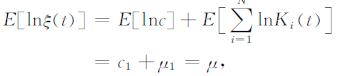

lnξ(t) 的统计平均值为

|

(27) |

方差为

|

(28) |

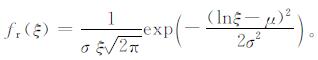

由式 (27)、式 (28) 可知,式 (26) 可变为

|

(29) |

即r(t) 包络的概率密度服从Lognormal分布。

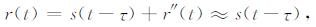

2.3 晴朗天气状态下的气象卫星信道统计模型晴朗天气时,假设地面接收信号主要包括没有衰减只有时延的直射信号和很弱的多径信号,则接收信号表示为

|

(30) |

式 (30) 中,r″(t) 是很弱的多径信号,可以忽略,即接收信号的信噪比很大。

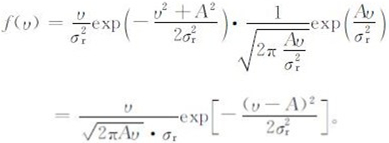

因为与Rice分布时的接收信号的组成分量类似,仅信噪比相对要大很多,则由式 (16) 可知,当信噪比

|

(31) |

当υ≈A时,f(υ) 可近似表示为高斯分布,即接收信号包络的概率密度函数为

|

(32) |

即r(t) 包络的概率密度服从Gauss分布。

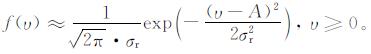

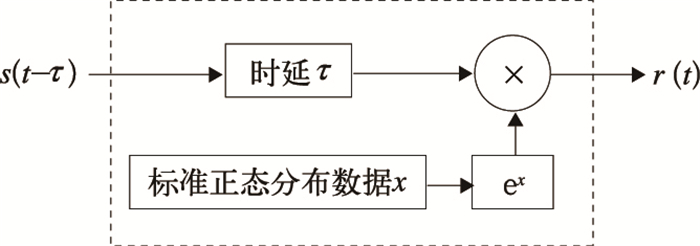

3 气象卫星信道统计特性仿真模型根据Rayleigh信道统计特性模型与式 (2),Rayleigh信道的仿真模型如图 1所示。

|

|

| 图 1. Rayleigh信道仿真模型 Fig 1. Rayleigh channel simulation model | |

根据Rice信道统计特性模型与式 (10),Rice信道的仿真模型如图 2所示。

|

|

| 图 2. Rice信道仿真模型 Fig 2. Rice channel simulation model | |

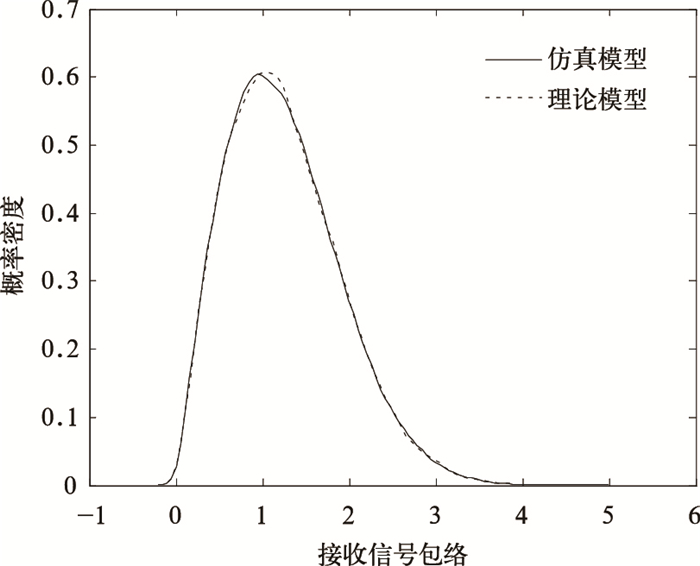

根据Lognormal信道统计特性模型与式 (17)、式 (24),Lognormal信道的仿真模型如图 3所示。

|

|

| 图 3. Lognormal信道仿真模型 Fig 3. Lognormal channel simulation model | |

根据Gauss信道统计特性模型,将Rice信道仿真模型中的多径信号的能量取小就可以实现对Gauss信道的仿真。

4 计算机仿真根据以上4种气象卫星信道统计特性可知,接收信号包络的统计特性与发射信号的相位无关,而与信号通过的信道环境有关。因此,用QPSK调制信号作为发射信号进行仿真,以验证仿真模型的有效性。

在Rayleigh信道仿真模型中,正态分布数据平均值为0,方差为1,载波信号振幅为1;而理论模型中Rayleigh分布的方差为1。仿真结果如图 4所示。

|

|

| 图 4. Rayleigh信道仿真模型与理论模型的概率密度曲线对比 Fig 4. Rayleigh PDF between simulation model and theory model | |

在Rice信道仿真模型中,取Rayleigh分布数据的统计方差为2,载波信号振幅为1;理论模型中Rice分布的平均值为2.35,方差为1.53。仿真结果如图 5所示。

|

|

| 图 5. Rice信道仿真模型和理论模型的概率密度曲线对比 Fig 5. Rice PDF between simulation model and theory model | |

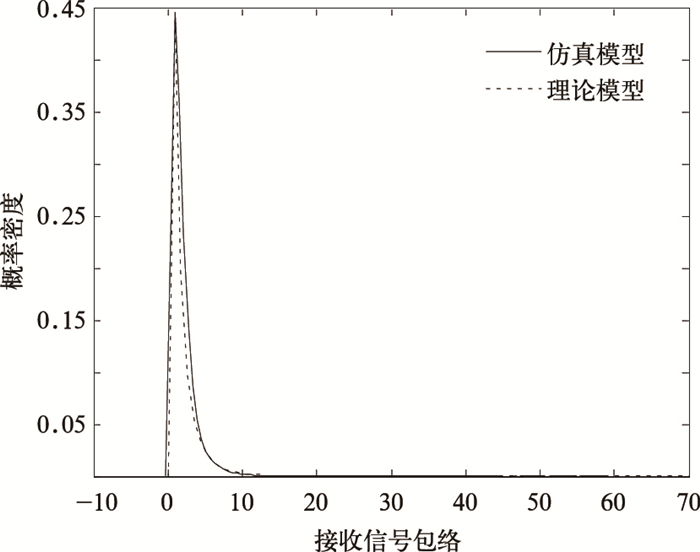

在Lognormal信道仿真模型中,取正态分布数据平均值为0,方差为1,载波信号振幅为1;理论模型中Lognormal分布的平均值为0.05,方差为1。仿真结果如图 6所示。

|

|

| 图 6. Lognormal信道仿真模型和理论模型的概率密度曲线对比 Fig 6. Lognormal PDF between simulation model and theory model | |

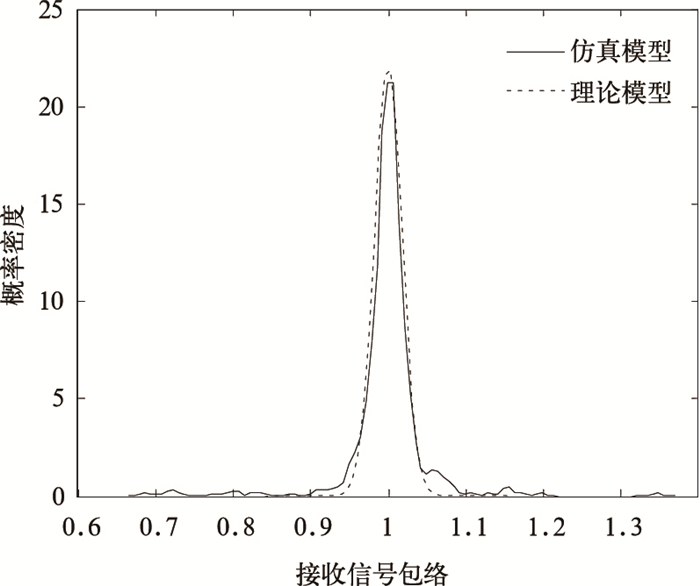

在Gauss信道仿真模型中,取Rayleigh分布数据 (数据的数值较Rice仿真模型中的要小) 的统计方差为2,载波信号振幅为1;理论模型中Gauss分布的平均值为1,方差为0.018。仿真结果如图 7所示。

|

|

| 图 7. Gauss信道仿真模型和理论模型的概率密度曲线对比 Fig 7. Gauss PDF between simulation model and theory model | |

由以上仿真结果可知:受大气层物理状态的影响,气象卫星信号通过不同特性的信道后而地面接收的信号组成成分的差异造成了信号包络变化规律不同;Rice信道的接收信号成分比Rayleigh信道的多了直射分量,造成包络变化规律的不同;Gauss信道模型与Rice信道模型在结构上一样,但其接收信号中的多径成分的强弱对其包络变化规律的影响较大。

5 结论通过以上的理论推导和建模仿真,可以定性地给出气象卫星信道的静态统计特性,具体如下:

1) 将影响气象卫星通信的天气现象划分为典型的3种:晴空少云天气、多云天气和阴雨天气。并在理论上推导了晴空少云天气条件下,气象卫星地面接收信号包络的概率密度服从Gauss分布。多云天气条件下,部分阴影遮挡效应时,气象卫星地面接收信号包络的概率密度服从Rice分布;全阴影遮挡效应时,气象卫星地面接收信号包络的概率密度服从Lognormal分布。阴雨天气条件下,气象卫星地面接收信号包络的概率密度服从Rayleigh分布。

2) 根据理论推导建立了气象卫星信道的概率统计仿真模型,并通过计算机仿真将理论模型和仿真模型进行对比,结果说明4种不同信道特性的信道仿真模型和理论模型的概率密度曲线符合程度很好,证明了理论推导的正确性。

| [1] | 朱爱军. 风云三号气象卫星数据传输体制分析. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 494–500. DOI:10.11898/1001-7313.20060417 |

| [2] | 侯青, 许健民. 卫星导风资料所揭示的对流层上部环流形势与我国夏季主要雨带之间的关系. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 138–144. DOI:10.11898/1001-7313.20060202 |

| [3] | 李伟, 张春晖, 孟昭林, 等. L波段气象探测网运行监控系统设计. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 116–120. |

| [4] | 刘健, 张里阳. 气象卫星高空间分辨率数据的云量计算与检验. 应用气象学报, 2011, 22, (1): 35–45. DOI:10.11898/1001-7313.20110104 |

| [5] | 董超华, 杨军, 卢乃锰, 等. 风云三号A星 (FY-3A) 的主要性能与应用. 地球信息科学学报, 2010, 12, (4): 458–465. |

| [6] | Marion Berbineau, Emilie Masson, Maria Chennaoui, et al. Satellite Channel Modelling Using a Ray-tracing Tool for Train Communication. IEEE ITS Telecommunications Proceedings, 2006: 452–456. |

| [7] | Jun Xu, Je-Hong Jong, Ravishankar C. Channel Modeling for a Land Mobile Satellite System. IEEE Global Telecommunication Conf, 2007: 4596–4600. |

| [8] | Burzigotti P, Prieto-Cerdeira R, Bolea-Alamanac A, et al. DVB-SH Analysis Using a Multi-State Land Mobile Satellite Channel Model. IEEE Advanced Satellite Mobile Systems, 2008: 149–155. |

| [9] | Milojevic M, Haardt M, Eberlein E, et al. Channel State Modeling for Single and Multiple Satellite Broadcasting Systems. IEEE Satellite and Space Communications, 2008: 102–106. |

| [10] | Fiebig U C, Artaud G, Issler J L, et al. Channel Modelling Activities Related to the Satellite Navigation Channel in the SatNEx Project. IEEE Antennas and Propagation, 2009: 1702–1706. |

| [11] | Yamashita Y, Okamoto E, Iwanami Y, et al. An Efficient LDGM Coding Scheme for Optical Satellite-to-Ground Link Based on a New Channel Model. IEEE Global Telecommunication Conf, 2010: 1–6. |

| [12] | 胡君. 卫星移动通信信道研究及性能仿真. 四川: 电子科技大学, 2005: 9–10. |

| [13] | 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计. 北京: 高等教育出版社, 2000: 134–135. |

| [14] | 樊昌信, 曹丽娜. 通信原理. 北京: 国防工业出版社, 2007: 72–73. |

| [15] | 尚博, 周毓荃, 刘建朝, 等. 基于Cloudsat的降水云和非降水云垂直特征. 应用气象学报, 2012, 23, (1): 1–9. |

| [16] | 赵翠芹, 申东娅, 张雪梅, 等. 卫星移动信道的统计模型仿真与Markov的两状态模型. 重庆邮电大学学报, 2008, 20, (1): 20–25. DOI:10.3979/j.issn.1673-825X.2008.01.005 |

| [17] | 林金朝, 杨士中. 阴影环境下陆地移动卫星信道的模型研究. 电讯技术, 2001, 41, (4): 84–87. |

| [18] | 殷贯西. 非静止移动卫星通信中两种信道模型的等同性. 西安电子科技大学学报, 1997, 24, (4): 492–495. |

2012, 23 (4): 478-484

2012, 23 (4): 478-484