2. 中国气象局中国遥感卫星辐射测量和定标重点开放实验室 国家卫星气象中心,北京 100081

2. Key Laboratory of Radiometric Calibration and Validation for Environmental Satellites, National Satellite Meteorological Center, CMA, Beijing 100081

热带气旋是影响我国的重要灾害性天气系统之一,极轨气象卫星平台上的微波传感器观测具有对云雨大气的部分穿透能力,可以昼夜观测并覆盖全球,能弥补热带气旋常规观测资料的不足,为热带气旋的强度、路径预报提供更精确的初始场[1-5]。装载在风云三号气象卫星上的微波散射计又被称作风场雷达 (WFR),是我国气象卫星对热带气旋内洋面风场的唯一探测手段。

国际上业务化运行的散射计均为单频观测,例如美国航空航天局 (NASA) 搭载在其QuikSCAT卫星上的SeaWinds散射计工作频率为Ku波段 (13.4 GHz),欧洲航空局 (ESA) 搭载在其ERS-1/2卫星上的主动微波装置散射计工作在C波段 (5.3 GHz)。对伴随有高风速和强降雨的热带气旋区域,单频观测,尤其是Ku波段散射计测量的洋面风场数据并不准确,因此国际上有很多学者进行了量化和减轻降雨影响的研究[6-10]。国内学者也开展了许多工作,如杨吉龙等[11]利用机载试验数据研究了Ku和C波段、不同风速和降水强度情况下降雨对散射计测风的影响;张亮等[12]建立了两个基于降雨率的降雨经验模型,并应用于台风风场反演中。

双频散射计结合Ku和C波段双频优势,有反演各种风速下的风矢量并显著减小降雨影响的潜力。在2007年提出的扩展洋面风矢量计划中,美国宇航局喷气推进实验室提出了双频散射计的概念[13];ESA在新研发的旋转扇形波束散射计概念[14]中提及可发展为双频模式;我国将于2016年发射的风云三号 (02批) 气象卫星上装载的风场雷达,设计采用双极化、双波段分时观测。

为研究风场雷达在热带气旋降雨区的测风能力,量化降雨对双频测风的影响并减小测风误差,本文构建正演模型生成风场雷达对2004年热带气旋Ivan测量的双频雷达回波数据集,利用该模拟数据分析降雨对双频雷达回波和反演风场的影响,并对改进强降雨条件下风速反演精度的双频反演算法进行初步探讨。

1 基础数据及模型说明 1.1 基础数据及地球物理模型正演模拟使用的基础数据取自美国威斯康星大学非流体静力学中尺度模式[15](UWNMS) 对2004年热带气旋Ivan在2004年9月15日05:00(世界时) 成熟期的模拟结果,模拟数据分辨率为2 km×2 km,涵盖252×252个格点,垂直方向共分36层,垂直分辨率为200~750 m不等,模式输出的物理量包括大气温、压、湿、风和云参数。

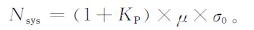

Donnelly等[16]利用美国马萨诸塞州立大学的双频散射计对飓风Brett,Dennis,Floyd的机载试验测量数据建立的机载C波段散射计 (CSCAT) 和Ku波段散射计 (KUSCAT) 高风速地球物理模型函数 (GMF),能较好地模拟风速为15~55 m·s-1的风场。从UWNMS基础数据中提取洋面风速、风向,与风场雷达的观测几何参数一并输入地球物理模型,能够得到海面归一化后向散射截面晴空理想值。由于仪器和定标等误差的存在,实际卫星观测的数据与真实值是有差别的,为使仿真数据集尽可能接近真实数据,本文在理想值上加入了高斯白噪声,将这一扰动作为仪器和定标问题导致的系统噪声Nsys,

|

(1) |

式 (1) 中,μ是高斯随机数;KP为后向散射截面的标准偏差,是仪器信噪比的函数;σ0是海面归一化后向散射截面值。

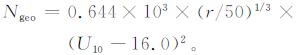

雷达测量的是一个风矢量单元的回波平均值,所以局地风场不均匀是另一个影响测量的因素。风的局地变化对回波造成的影响以一个额外的噪声,即地球物理噪声[14](Ngeo) 来表征,地球物理噪声在低风速下是风速的函数,如式 (2) 所示:

|

(2) |

其中,r为风矢量单元分辨率,单位:km;U10为洋面10 m风速。

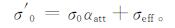

1.2 降雨模型降雨主要以3种方式影响后向散射信号[17]:① 大气中的雨水粒子造成雷达信号衰减,使反演的风速偏低;② 雨水粒子的体散射使信号增强,使反演的风速偏高;③ 降雨改变洋面粗糙度,造成后向散射误差复杂化。研究表明:仅当风速小于10 m·s-1时,海面雨滴效应起主要作用[12],且形式复杂,因此这里忽略了其在高风速强降雨下的影响。本文采用的数据能够代表实际热带气旋,降雨主要出现在风速20~45 m·s-1的区域。因此在热带气旋降雨区的模拟可以只考虑前两种影响,即经降雨影响后的标准化后向散射截面σ0′,可以用式 (3) 表示:

|

(3) |

其中,等式右端第1项是信号的衰减项,αatt是降雨造成的双向衰减系数,第2项是降雨造成的体散射项,对信号起增强作用。

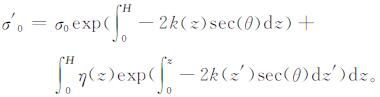

经微波辐射传输方程[18]从洋面到大气层顶积分,得

|

(4) |

其中, θ为入射角,z是单位气柱高度。此式引入了体吸收系数k(z)(单位:km-1) 和体散射系数η(z)(单位:km-1),根据雨滴的尺寸分布,计算k(z) 和η(z) 应选用米散射原理。米散射模型利用的是雷达仿真软件QuickBeam的完全米散射模块。QuickBeam假设雨滴滴谱 (DSD) 为M-P分布 (Marshall-Palmer Distribution)[19],建立DSD与各层粒子水含量的关系。然后采用Ray提出解析模式计算雨滴的复折射率m,根据米散射理论计算雨滴粒子的体散射效率Qs和衰减效率Q,进而计算体散射系数和衰减系数。

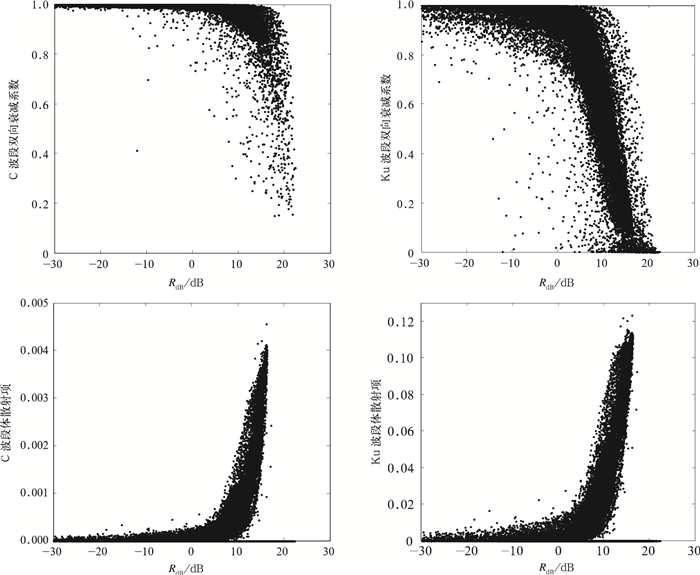

降雨模型结果如图 1所示,其中横坐标RdB是分贝表示的降雨率。结果表明:无论是降雨衰减还是体散射,C波段受影响的程度都远低于Ku波段,这一结果与多年研究结论一致[17]。当RdB为15 dB时,C波段的双向衰减系数αatt为0.95,而Ku波段双向衰减系数αatt小于0.3;当RdB为15 dB时,C波段的体散射项σeff约为0.004,Ku波段则为0.1。

|

|

| 图 1. RdB与C波段、Ku波段双向衰减系数、体散射项关系 Fig 1. Two-way attenuation coefficient and volume-scattering factor versus RdB at C and Ku-band | |

2 模拟计算及降雨影响 2.1 模拟计算流程

本文利用上述模型,正演构建了一套数据集,用来反演热带气旋降雨区风场。模拟流程如下:第1步,结合风云三号气象卫星风场雷达真实轨道参数设计,进行观测几何关系的仿真;第2步,基于热带气旋Ivan的高分辨率模式输出的风场及大气、降水廓线数据,利用地球物理、噪声、降雨模型,模拟风场雷达测量的回波σ0′并分析;第3步,采用微波散射计资料反演洋面风场中通常选用的最大似然估计 (MLE) 方法[20]反演风场,得到2~4个模糊解,使用圆中数滤波方法对风场去模糊。

2.2 降雨对后向散射截面影响地球物理模型可以由以下形式表示:

|

(5) |

其中,θ为入射角;U10为洋面10 m风速;χ是观测方位角与风向角之差;A0是量化σ0大小的量;A1表示逆风和顺风方向后向散射截面对海面风速响应的差异;A2表示侧风和逆风、顺风方向后向散射截面对海面风速响应的差异。

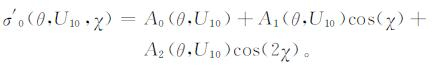

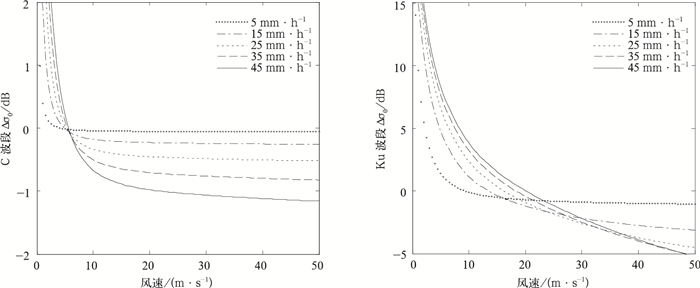

图 2给出了C和Ku波段的A0在热带气旋风速分别为5,15,25,35,45 m·s-1时,与降雨率之间的关系。从图 2可以看到,C波段σ0大小在低风速条件下基本不变,高风速条件下随降雨增大略有减小,这是由于C波段的衰减项与增强项在低风速下恰好平衡,随着风速的增加,衰减项随降雨率变化幅度逐渐大于增强项。Ku波段σ0在低风速条件下,与降雨率呈正相关,在中等风速条件下 (20~30 m·s-1),随降雨率的增长先减小后增大,在高风速条件下 (35~45 m·s-1),与降雨率呈负相关,在降雨率达20 mm·h-1后减小幅度变缓。这是由于Ku波段的体散射增强项相比C波段偏大,在不同风速和降水强度状况下衰减项和增强项的相对大小不同:低风速条件下增强效应起主要作用,高风速条件下增强项作用小于衰减项;中等风速条件下降雨小衰减项相对较大,降雨大体散射作用逐渐超越衰减作用。总体而言,降雨对C波段影响较小,无论处于何种风速、降水强度下C波段σ0都呈衰减趋势,而Ku波段由于降雨衰减系数和体散射系数相对较大,情况比较复杂,衰减、增强情况均可能存在。

|

|

| 图 2. 不同风速条件下C波段、Ku波段A0,A2与降雨率的关系 Fig 2. A0, A2 at C and Ku-band versus rainfall rate at different wind speeds | |

风场雷达能够通过多方位角测量进行风向探测,A2代表σ0对海面风速响应的方位向差异,对风向反演具有重要意义,因此分析A2对风速和降雨率变化的响应能够反映降雨对风向反演的影响。从图 2可以看出,无论是C波段还是Ku波段,降雨都会减小侧风和顺风方向σ0对海面风速响应差,也就是减弱方位向调制效应,这是因为降雨模型没有考虑降雨的方位向差异,即认为降雨是各向同性的。在实际情况中,降雨虽然各向异性,但仍起到减小方位向调制的作用。C波段影响较小,低风速下基本没有影响。而Ku波段影响较大,在中等风速 (25 m·s-1) 条件下,当降雨率达到20 mm·h-1时A2降至0.01以下。因此降雨能够使两波段反演风向的精度降低,特别是对Ku波段的影响更大。

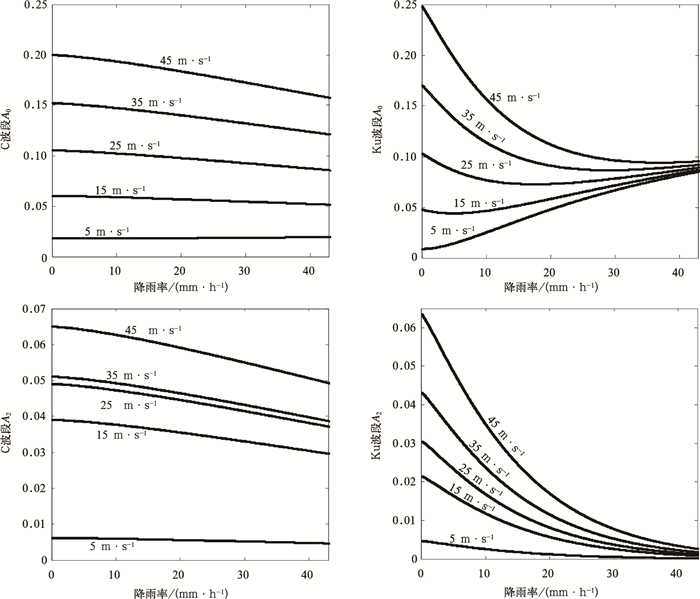

图 3给出了C和Ku波段的降雨模型在降雨率分别为5,15,25,35,45 mm·h-1时,Δσ0与风速之间的关系。Δσ0是σ′0与σ0之差,正值表征回波增强,负值表征回波减弱。从图 3可以看出两波段σ0在降雨影响下的响应:C波段在风速大于6 m·s-1时,σ0呈衰减趋势,随着风速和降雨率的增加,衰减幅度渐大,降雨率为45 mm·h-1时最大衰减量达-1.2 dB;Ku波段σ0在低风速条件下以增强为主,高风速条件下以衰减为主,中等风速情况复杂,例如降雨率为15 mm·h-1时,增强和衰减的风速转折点在12 m·s-1,降雨率为45 mm·h-1时Δσ0可达-2.5 dB,超过同等情况下C波段的-0.2 dB。

|

|

| 图 3. 不同降雨率条件下C波段、Ku波段Δσ0与模式风速的关系 Fig 3. Δσ0 at C and Ku-band versus wind speed at different rainfall rates | |

2.3 降雨对风速反演影响

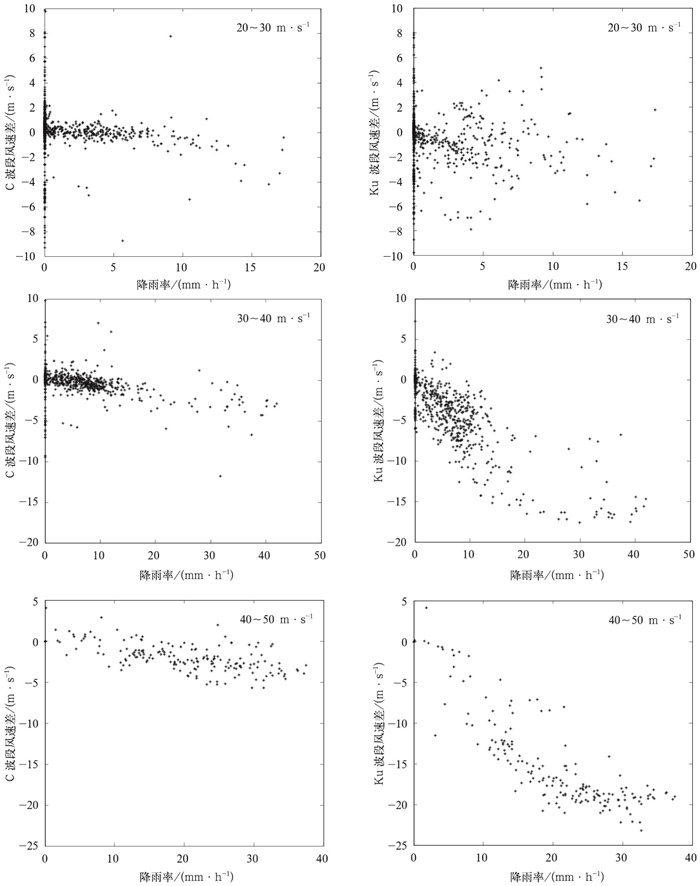

分析降雨对风场雷达风速反演的影响时,根据降雨分布在20~50 m·s-1风速区间的数据特点,将风速分为3个区间:20~30 m·s-1,30~40 m·s-1,40~50 m·s-1,研究不同风速区间中,不同的降水强度下,C和Ku波段单频反演风速与模式风速的差异。

由图 4可知,在20~30 m·s-1风速区间中,C波段反演效果较好,仅强降雨区风速比模式风速略低,而Ku波段反演误差较大,达±6 m·s-1,并且没有明显的变化规律。当风速为30~40 m·s-1,降雨率超过30 mm·h-1时,C波段反演风速偏低4 m·s-1,Ku波段反演风速偏低幅度要比C波段大,可达-18 m·s-1。当风速增加到40~50 m·s-1时反演风速偏低程度更大,当降雨率超过30 mm·h-1时,C波段反演风速偏低5 m·s-1,Ku波段偏低23 m·s-1。这个结果与杨吉龙等[11]利用2002年美国海洋和大气管理局 (NOAA) 大西洋飓风实地试验中采集的三维风雨微波成像仪数据给出的高风速条件下降雨对散射计测风的影响是一致的。

|

|

| 图 4. 不同模式风速区间反演风速和模式风速之差与降雨率的关系 Fig 4. The distinction between retrieved wind speed and simulated wind speed versus rainfall rate in different wind speed sections | |

总之,在高风速条件下,降雨使两波段反演的风速都较模式风速偏低,Ku波段风速反演比C波段更易受降雨影响,且影响程度随着降雨率和风速的增长有显著变大的趋势,这是由雷达后向散射截面受降雨影响变化的特点决定的。

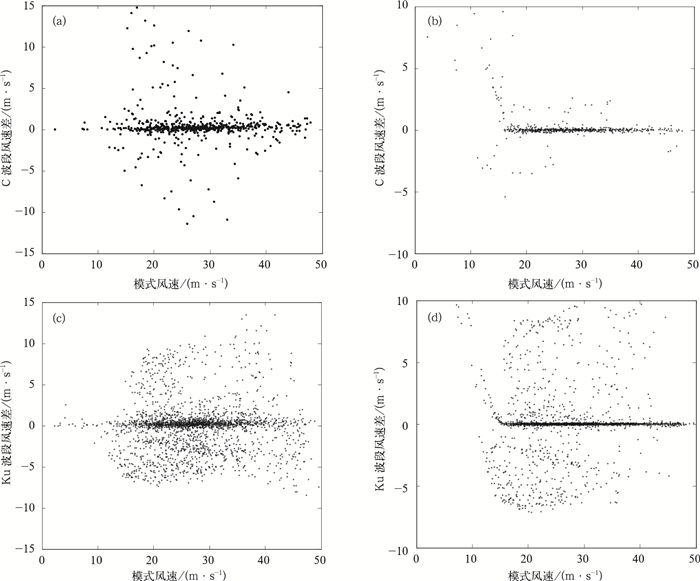

2.4 系统噪声和地球物理噪声对风速反演影响图 5a,5c显示的是在不同的风速条件下,仅增加系统噪声后C和Ku波段反演的风速与模式风速之间的差异。同样的系统噪声,对Ku波段影响比对C波段影响大得多,反演风速误差可达±10 m·s-1,而C波段误差基本控制在±2 m·s-1以内。这是由两波段反演风速的能力差异决定的,C波段的观测几何关系决定了它对风矢量单元的观测值较多,反演风场的能力较强。

|

|

| 图 5. 加噪后两波段反演风速和模式风速之差与模式风速间的关系 (a) C波段加系统噪声,(b) C波段加地球物理噪声,(c) Ku波段加系统噪声,(d) Ku波段加地球物理噪声 Fig 5. The distinction between noises added retrieved wind speed and simulated wind speed at C and Ku-band versus real wind speed (a) system-noise added to C-band, (b) geo-noise added to C-band, (c) system-noise added to Ku-band, (d) geo-noise added to Ku-band | |

图 5b,5d为仅增加地球物理噪声后C波段、Ku波段反演的风速与模式风速之间的差异,可见地球物理噪声仅在风速低于16 m·s-1时影响测风,使得两波段反演的风速均偏高,误差可达10 m·s-1。

3 双频算法消除降雨影响效果对降雨影响的分析结果进一步证实:C波段受降水影响较小,而Ku波段对降雨的敏感性较大。由于双波段在降雨敏感性、风速敏感性、空间分辨率上各有优劣,因此结合双频观测数据反演,存在反演各种风速条件下的风矢量并减小降雨影响的潜力。本文考虑两种结合方式:① 双频最大似然估计直接反演,② 分晴空区和雨区对两波段反演的风速进行后处理,并对这两种方法和传统单频反演进行比较。

3.1 双频最大似然估计反演结果在气象卫星没有承载同步观测的辐射计或降雨雷达的情况下,无法准确区分晴空区域和降雨区域,此时,基于降雨经验模型校正GMF并进行风场反演的方法因缺乏降雨率数据而难以进行。而双频MLE方法不依赖于降雨率数据,能够结合单频分别反演的优势,且能够节省处理步骤和时间,它的优势在于增加观测数目,并对两波段反演的风矢量产生类似平滑的效果。

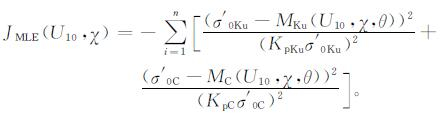

同时整合了双频数据的MLE方法目标函数为

|

(6) |

其中,σ′0C是20 km分辨率C波段σ′0线性插值到10 km分辨率的数据,与Ku波段分辨率相匹配。M是地球物理模型值,Kp为式 (1) 中后向散射截面标准偏差。

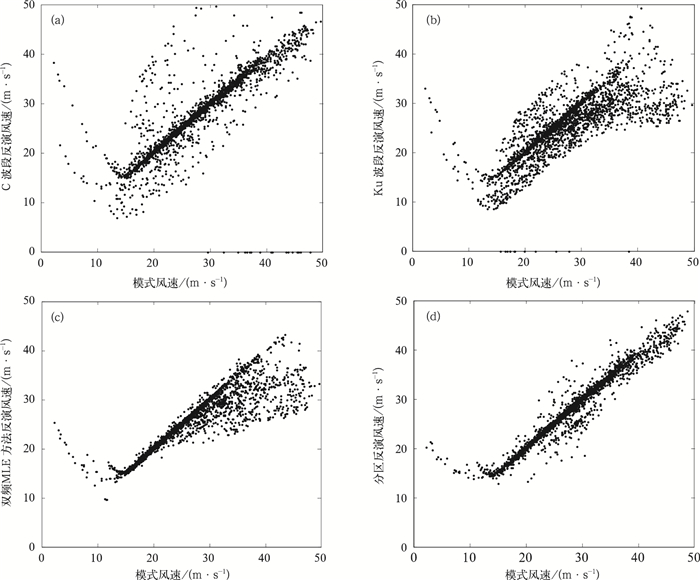

图 6将不同方法反演的风速与模式风速进行了对比,与传统的C波段单频反演情况 (图 6a)、Ku波段单频反演情况 (图 6b) 相比,由于对风矢量单元的测量数目增加,双频MLE方法反演 (图 6c) 的中低风速离散程度更小,在中低风速的晴空区域有较好的反演效果。在降雨区的反演效果介于C与Ku单频反演之间,仍然受降雨影响较大。从图 7不同方法反演风场的分布中可以更直观看到,双频MLE方法反演在晴空条件下有较好表现 (图 7c),相比图 7a中C波段单频反演结果,空间分辨率得到了优化,相对图 7b中Ku单频反演结果降低了降雨影响。

|

|

| 图 6. 传统的C波段单频反演风速 (a)、Ku波段单频反演风速 (b)、双频MLE方法反演风速 (c)、分区反演风速 (d) 与模式风速对比 Fig 6. Comparisons between conventional C-band (a), Ku-band single-frequency retrieved wind speed (b), dual-frequency retrieved wind speed (c), partitioned retrieved wind speed (d) and simulated wind speed | |

|

|

| 图 7. 热带气旋Ivan反演风场分布 (a) C波段单频反演风场,(b) Ku波段单频反演风场,(c) 双频MLE方法反演风场,(d) 双频分区反演风场 Fig 7. Distrbutions of C-band retrieved wind field (a), Ku-band retrieved wind field (b), dual-frequency retrieved wind field (c) and dual-frequency partitioned retrieved wind field (d) of Typhoon Ivan | |

3.2 双频分区反演结果

C波段对高风速有更好的响应,且基本不受降雨影响,而热带气旋中降雨一般出现在中等风速以上,因此考虑在双频同步观测时,通过风云三号气象卫星同时装载、同步测量的湿度计区别晴空区和降雨区,晴空中低风速区采用双频MLE方法反演,高风速强降雨区采用C波段单频反演及线性插值,两种数据融合得到10 km分辨率风场数据。而Ku波段由于其较小的波长,对海面风场变化反应更灵敏,今后可以进一步研究其对低速风场反演的优势。

双频分区反演结果如图 6d所示,双频分区反演结果与图 6a,6b中两波段单频反演的风速相比,中低风反演效果更好,且风速在降雨区离散程度较小,表明能够显著减小降雨影响。从图 7d可以进一步看出,双频分区反演结合了双频MLE方法反演在晴空区以及C波段单频反演在降雨区的优势,较其他3种方法更好。

4 结论为研究风云三号气象卫星双频风场雷达在热带气旋降雨区的观测能力,本文建立了正演模型并根据模拟数据双频反演风场,模拟该风场雷达在实际热带气旋观测中的表现,得到以下结论:

1) 后向散射回波的大小和方位向调制受降雨影响的复杂性归因于降雨衰减项和体散射项所起作用相反,且相对大小随降雨率和风速改变。

2) 分析降雨模型可知,C波段回波基本不受降雨影响;Ku波段无论是降雨衰减还是体散射强度都要比C波段大一个数量级左右,且回波与降雨率和风速的关系较为复杂,衰减、增强结果均可能出现;同时,降雨能减小回波的方位向调制,同样对Ku波段的影响更大。

3) 在热带气旋的强风强降雨区域,两波段反演的风速都具有较模式风速偏低的特点,Ku波段单频反演的风速比C波段单频反演偏低程度大得多。当风速增加到30~40 m·s-1,降雨率超过30 mm·h-1时,Ku波段反演风速偏低18 m·s-1。

4) 风云三号卫星风场雷达双频反演结果表明,分区反演能结合双频MLE方法和C波段单频反演的优势,在晴空区域提高风速反演精度,在降雨区域克服了双频MLE方法受降雨影响的不足,表明散射计测风中双频测量具有优越性。

| [1] | 刘喆, 韩志刚, 赵增亮, 等. 利用ATOVS反演产品分析"云娜"台风. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 473–477. DOI:10.11898/1001-7313.20060413 |

| [2] | 郭杨, 卢乃锰, 谷松岩. 毫米/亚毫米波探测大气温度和湿度的通道选择. 应用气象学报, 2010, 21, (6): 716–723. DOI:10.11898/1001-7313.20100608 |

| [3] | 谷松岩, 王振占, 李靖, 等. 风云三号A星微波湿度计主探测通道辐射特性. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 335–342. DOI:10.11898/1001-7313.20100309 |

| [4] | 游然, 卢乃锰, 邱红, 等. 用PR资料分析热带气旋卡特里娜降水特征. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 203–213. DOI:10.11898/1001-7313.20110209 |

| [5] | 杜明斌, 杨引明, 杨玉华, 等. FY-3A微波资料偏差订正及台风路径预报应用. 应用气象学报, 2012, 23, (1): 89–95. |

| [6] | Draper D W, Long D G. Simultaneous wind and rain retrieval using seawinds data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2004, 42, (7): 1411–1423. DOI:10.1109/TGRS.2004.830169 |

| [7] | Hilburn K A, Wentz F J, Smith D K, et al. Correcting active scatterometer data for the effects of rain using passive radiometer data. Journal of Applied Meterology and Climatology, 2005, 45: 382–398. |

| [8] | Fernandez D E, Carswell J R, Frasier S, et al. Dual-polarized C-and Ku-band ocean backscatter response to hurricane-force winds. J Geophys Res, 2006, 111: 1–17. |

| [9] | Nie C, Long D G. A C-band wind/rain backscatter model. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2007, 45, (3): 621–631. DOI:10.1109/TGRS.2006.888457 |

| [10] | Nie C, Long D G. A C-band scatterometer simultaneous wind/rain retrieval method. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2008, 46, (11): 3618–3631. DOI:10.1109/TGRS.2008.922146 |

| [11] | 杨吉龙, 张雪虎, 陈秀万, 等. 降雨影响散射计测风的初步研究. 遥感技术与应用, 2005, 20, (1): 157–161. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.2005.1.157 |

| [12] | 张亮, 黄思训, 钟剑, 等. 基于降雨率的GMF+RAIN模型构建及在台风风场反演中的应用. 物理学报, 2010, 59, (10): 7478–7490. DOI:10.7498/aps.59.7478 |

| [13] | Laupattarakasem P, Alsweiss S, El-Nimri S, et al. Improved high wind speed retrievals using AMSR and the next generation NASA dual frequency scatterometer. MicroRad, 2010, 11: 134–139. |

| [14] | Lin C C, Rommen B, Wilson J J W. An analysis of a rotating, range-gated, fanbeam spaceborne scatterometer concept. Geoscience and Remote Sensing, 2000, 38, (5): 2114–2121. DOI:10.1109/36.868870 |

| [15] | Tripoli G J. A nonhydrostatic mesoscale model designed to simulate scale interaction. Mon Wea Rev, , 120: 1342–1359. DOI:10.1175/1520-0493(1992)120<1342:ANMMDT>2.0.CO;2 |

| [16] | Donnelly W J, Carswell J R, McIntosh R E, et al. Revised ocean backscatter models at C and Ku band under high-wind conditions. J Geophys Res, 1999, 104: 11485–11497. DOI:10.1029/1998JC900030 |

| [17] | Tournadre J, Quilfen Y. Impact of rain cell on scatterometer data: 1. Theory and modeling. J Geophys Res, 2003, 108: 1–14. |

| [18] | 乌拉比, 穆尔. 微波遥感 (第一卷)——微波遥感基础和辐射测量学. 北京: 科学出版社, 1988: 140–143. |

| [19] | Haynes J M, Marchand R T, Luo Z, et al. A multipurpose radar simulation package: QuickBeam. Bull Amer Meteor Soc, 2007, 88: 1723–1727. DOI:10.1175/BAMS-88-11-1723 |

| [20] | 解学通, 方裕, 陈晓翔, 等. 基于最大似然估计的海面风场反演算法研究. 地理与地理信息科学, 2005, 21, (1): 30–33. |

2012, 23 (4): 467-477

2012, 23 (4): 467-477