我国地处东亚季风区,东亚夏季风是导致我国东部地区夏季降水异常的主要原因之一。东亚夏季风复杂且多变,呈现多尺度变化特征[1-2]。研究东亚夏季风的年代际转型对于理解我国夏季降水变化成因有重要意义。

几十年来,我国夏季降水经历了两次年代际转型,分别发生在20世纪70年代末和90年代初[3-9]。Ding等[3]指出我国夏季降水在1978年和1992年出现两次气候转折点,从850 hPa经向风和水汽输送角度分析了20世纪70年代末降水年代际转型的特征。70年末以来东亚夏季风由强变弱以及向北的水汽输送减弱,导致我国北方干旱和南方洪涝。1992年以后,我国夏季降水异常型由经向三极型转为经向偶极型结构分布。

黄荣辉等[8]研究表明:我国东部夏季降水异常分布存在两个主模态,分别是经向三极型结构和经向偶极型结构;并指出这两次年代际转型与东亚/太平洋型 (EAP)[10]和欧亚型 (EU)[11]遥相关波列的水汽输送通量异常有关。

许多研究从不同角度探讨20世纪90年代我国夏季降水年代际转型的物理成因。例如,邓伟涛等[12]分析1990年冬季北太平洋海温PDO模态转变为日本以南西北太平洋海温增暖,导致我国夏季降水从北到南由“- + -”三极分布形态转为“- +”偶极降水分布;Wu等[4]分析北极海冰和我国夏季降水的统计关系在1992年发生了一次年代际转型;Kwon等[13]指出东亚夏季风 (降水) 和西北太平洋夏季风的强度是反相关关系,在1993—1994年发生一次年代际转型,年代际转型之后关系更密切。上述研究并未解释东亚夏季风对我国东部夏季降水20世纪90年代初年代际转型的影响。由于东亚夏季风的复杂性,以往诸多研究从不同角度定义了东亚夏季风指数。选取5个常用的东亚夏季风指数,包括Wang等[14]提出的西北太平洋 (WNP) 夏季风指数,张庆云等[15]提出的东亚夏季风指数 (ZTCI),Shi等[16]用海陆气压差定义的东亚夏季风指数 (SZI),Huang等[17]定义的描述EAP遥相关的指数,赵平等[18]定义的描述夏季亚洲—太平洋涛动 (APO) 的指数,这些东亚夏季风指数都不能揭示我国夏季降水20世纪90年代初的年代际转型。另外Kwon等[19]发现东亚夏季风在20世纪90年代中期发生了年代际转型,表现为东亚副热带急流附近的纬向风减弱,伴随着南方降水增多的特征。Wu等[20]描述的东亚夏季风第1模态主要体现EAP波列,与低纬度外强迫密切联系,年代际转型发生在20世纪80年代末[21],也不能反映我国夏季降水90年代的年代际转型。这说明单一的东亚夏季风模态并不能正确诠释东亚夏季风的变化。然而东亚夏季风才是决定我国东部夏季降水的直接影响因子之一,研究东亚夏季风的年代际转型对预测我国夏季降水具有重要意义。本文将采用JRA-25和NCEP/NCAR再分析资料来揭示东亚夏季风的年代际转型特征,从动力上解释东亚夏季风的年代际转型对我国夏季降水的影响。

1 资料和方法本文所用资料包括:① 1979—2009年日本JRA-25再分析资料[22]和美国NCEP/NCAR再分析资料[23],包括月平均850 hPa风场和500 hPa高度场,分辨率是2.5°×2.5°格点;② 国家气象信息中心提供的1979—2009年全国753站月平均降水量资料,本文从中挑选出598站降水量资料;③ 1979—2009年2°×2°水平分辨率的月平均海表面温度资料[24](http://dss. ucar. edu/datasets/ds277.0/); ④ 1979—2007年美国雪冰中心卫星观测的月平均欧亚大陆积雪水当量资料[25],本研究中将资料插值到1°×1°水平分辨率的格点上;⑤ 1979—2009年英国大气数据中心 (BADC)1.0°×1.0°北极海冰密集度资料[26](http://badc.nerc.ac.uk/data/hadisst/)。由于20世纪70年代末我国夏季降水发生一次年代际转型[3-9],还有1979年以后北极海冰密集度资料同化了卫星资料[26],而且许多研究均指出JRA-25和NCEP/NCAR再分析资料在1979年以后适用性更高[27-30],因此本文所有资料时间长度为1979—2009年。

本文主要用的方法是复矢量经验正交分析方法 (CVEOF),通常用于揭示二维矢量风场变化的优势模态[31]。关于该方法与传统的复经验正交方法[32]的差别以及该方法的物理意义,请参考以前的研究结果[20, 33],东亚夏季风研究区域是10°~50°N,100°~150°E。由于第1模态的两个子模态具有非常高的相似性,这里用第2模态来进一步解释复主成分的实部、虚部可以表示东亚夏季风变化的原因。第2复主成分的实部TR2和虚部TI2决定第2模态位相:

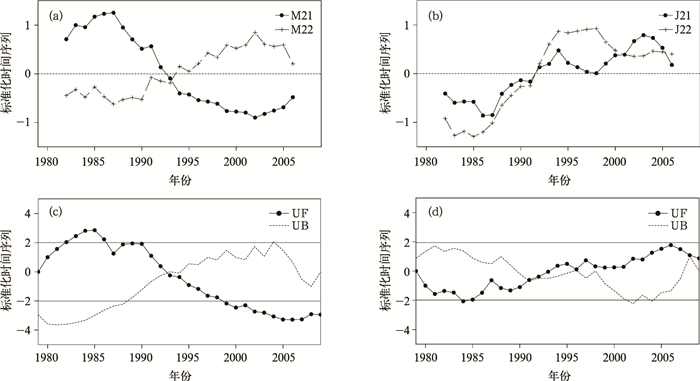

利用NCEP/NCAR再分析资料所揭示的风场变化前两个模态分别解释了25%和13%的风场异常总扰动动能;而利用JRA-25再分析资料所揭示的东亚夏季风变化前两个优势模态则分别解释了27%和11%的风场异常总扰动动能。根据North等[35]误差分析可知,东亚夏季风前两个模态是可区分的。通过东亚夏季风模态的进一步分析表明,东亚夏季风变率第1模态是由两个相似的子模态 (实部和虚部) 交替出现或它们的线性组合构成。两套资料对东亚夏季风第1模态的描述是一致的,它们的实部之间相关系数为0.9(虚部相关系数为0.89)。而且武炳义等[36]也指出,ERA-40再分析资料对于东亚夏季风第1模态的研究是同样适用的。Wu等[20]已经详细研究过东亚夏季风第1模态,而且第1模态并不能反映20世纪90年代初我国夏季降水的年代际转型[21]。因此本文分析东亚夏季风的第2模态,年代际转型发生在20世纪90年代初。第2模态同样由两个子模态组成,为了描述方便,将NCEP/NCAR资料所揭示的东亚夏季风第2模态的两个子模态分别命名为M21和M22,JRA-25资料所揭示的东亚夏季风第2模态的两个子模态分别命名为J21和J22。

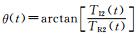

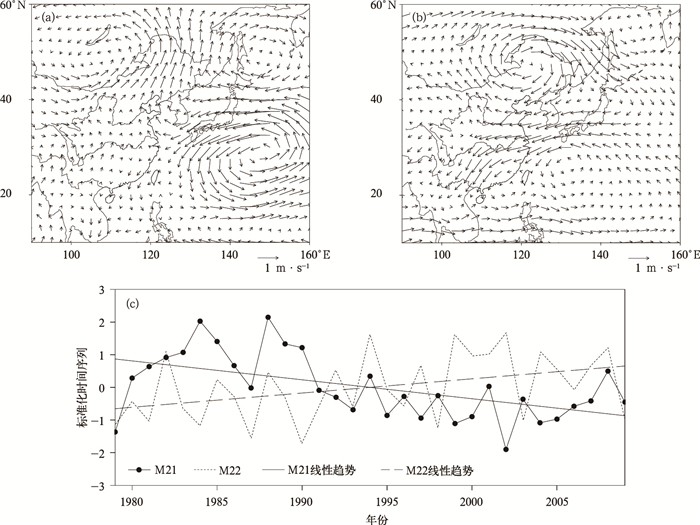

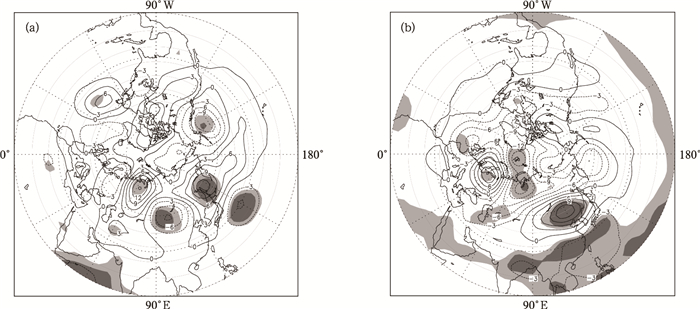

首先分析美国再分析资料揭示的东亚夏季风第2模态的空间结构,图 1给出两个截然不同的850 hPa异常风场。当M21处于正位相时,850 hPa风场异常显示两个异常气旋式环流分别在贝加尔湖附近和日本东南侧,另外在鄂霍次克海地区有一个异常反气旋式环流,而我国南方地区存在一个弱的异常反气旋式环流 (图 1a)。从图 1a可以看出,我国北方大部分地区受异常偏南气流控制,东亚夏季风增强,有利于降水增多。而我国南方地区出现一个弱的异常反气旋式环流,导致降水减少。M22为正位相时,850 hPa风场异常显示,在东北北部有一个异常反气旋环流,另外在我国华南地区及西北太平洋存在一个异常气旋式环流 (图 1b)。我国北部地区受异常反气旋环流影响,而且在长江、黄河之间出现异常风速辐散,导致我国长江流域以及以北地区降水减少。我国南方地区处于异常气旋式环流中心,有利于夏季降水增加。M21和M22呈截然不同的变化趋势,它们的相关系数为-0.28(去除线性趋势后相关系数为-0.09),相关不显著 (图 1c)。当M21为正位相时,夏季500 hPa高度异常呈现准纬向遥相关波列,正异常中心分别位于乌拉尔山东侧和鄂霍次克海附近,而负异常中心位于东北欧和贝加尔湖附近 (图 2a)。我国北方受异常低压控制,水汽辐合上升,导致我国北方降水增多。而鄂霍次克海附近的异常高压阻挡了低值系统的东移,使得我国北方地区持续受异常低压控制,因此在高低压系统作用下导致了我国北方地区降水的增多。M22所对应的异常高度场 (图 2b),可归结为两个异常序列的共同作用,第1个波列显示欧亚大陆纬向遥相关波列,从北大西洋经过北欧、乌拉尔山以东到达贝加尔湖以东。第2个波列显示东亚沿岸经向结构,两个负异常中心分别在我国南方和鄂霍次克海,它们之间是正异常中心。我国北方和南方地区分别受异常高压和异常低压控制,导致北方降水减少、南方降水增多。受M21正位相影响,夏季在我国北方大部分地区降水增多,在我国东北北部降水显著增多。我国长江流域以及以南降水减少,特别是我国华中地区显著减少 (图 3a)。M22对我国夏季降水的影响,呈现“南涝北旱”形势。在我国东北北部和黄淮流域夏季降水显著减少,而长江流域以南则显著增加 (图 3b)。

|

|

| 图 1. 夏季平均850 hPa风场回归 (a) M21, (b) M22,(c) M21和M22标准化时间序列 Fig 1. Regression map of the summer mean 850 hPa wind (a) M21, (b) M22, (c) normalized time series of M21 and M22 | |

|

|

| 图 2. 夏季平均500 hPa高度场对M21(a) 和M22(b) 的回归 (单位: gpm) (浅色和深色阴影区分别表示高度场异常达到0.05和0.01的显著性水平) Fig 2. Regression of summer mean 500 hPa heights derived from a linear regression on M21(a) and M22(b)(unit: gpm)(the light and dark shaded areas denote that height anomalies are significant at 0.05 and 0.01 levels, respectively) | |

|

|

| 图 3. 我国夏季降水对M21(a) 和M22(b) 的回归 (蓝色等值线表示夏季降水异常达到0.05的显著性水平) Fig 3. Regression of Chinese summer rainfall derived from a linear regression on M21(a) and M22(b) (blue contours denote summer rainfall anomalies significant at 0.05 level) | |

下面分析JRA-25再分析资料揭示的东亚夏季风第2模态的空间结构,J21与M21相关系数为-0.74(去线性趋势后为-0.76,达到0.001显著性水平)。J21对应850 hPa风场异常 (图略) 显示与图 1a相似的结构,位相相反。相比图 1a而言,弱的气旋式环流异常偏西,在我国南海附近。当J22为正位相时,850 hPa异常风场显示三极结构,两个异常反气旋中心分别在贝加尔湖以南和日本以南地区,异常气旋性环流在鄂霍次克海附近 (图略)。由于我国东南沿海附近有一个异常反气旋环流,反气旋西侧的异常西南风与北侧的异常北风汇合,造成我国东部地区夏季降水增多。J21和J22均呈线性增强的趋势,J22变化趋势显著。它们的相关系数为0.44,去除线性趋势后相关系数为0.4(图略)。在500 hPa,J21正位相时,与图 2a的结构非常相似,呈现从东北欧经过乌拉尔山以东、贝加尔湖到达鄂霍次克海的波列,位相相反 (图略)。当J22处于正位相时期,500 hPa高度异常显示为类似EAP的波列。该异常波列从日本以南经过鄂霍次克海到白令海,另外一个显著正异常中心在贝加尔湖西南侧 (图略)。J21对应的降水场 (图略) 与M21(图略) 显示非常相似的结构,位相相反。不同的是,在东北北部和我国110°E以西长江黄河之间降水显著减少,比M21对应显著异常的降水幅度大。J22处于正位相时,我国夏季降水在东北东部地区和105°E以西长江、黄河之间降水减少,而在我国东部夏季降水增加,内蒙古地区和部分南方地区显著增加 (图略)。

3 20世纪90年代初东亚夏季风的年代际转型及对降水的影响为了揭示东亚夏季风的年代际转型,图 4给出东亚夏季风第2模态的7年滑动平均值,它们都表现出明显的年代际转型。从图 4a可以看出,M21的年代际转型发生在1992—1993年之间,与我国夏季降水年代际转型时间一致,而且5年和9年滑动平均 (图略) 得到一致的结果。由图 4b可知,东亚夏季风J21和J22的年代际转型是一致的,都发生在1991—1992年之间,也反映了我国夏季降水的年代际转型。而M22的年代际转型发生在1993—1994年之间,与我国夏季降水的年代际转型时间不一致 (图 4a)。

|

|

| 图 4. M21和M22(a) 及J21和J22(b) 标准化时间序列的7年滑动平均以及M21(c) 和J21(d) 的M-K统计量曲线 (两条细实线表示0.05显著性水平) Fig 4. 7-year running means of the normalized time series of M21 and M22(a) and with J21 and J22(b) besides M-K statistic curve line of M21(c) and J21(d) (two thin solid lines denote 0.05 significant level) | |

J21与M21相关系数为-0.74(去线性趋势后为-0.76),相关显著。从前面的分析结果来看,它们对应的大气环流和降水型表现出非常相似的空间结构,而且它们的年代际转型都发生在20世纪90年代初。所以两套再分析资料均客观揭示了东亚夏季风的年代际转型,能反映我国夏季降水20世纪90年代初的年代际转型。需要指出的是,这两套再分析资料揭示的东亚夏季风与ERA-40揭示的东亚夏季风P32的环流型和降水[36]非常类似,而且P32的年代际转型也发生在20世纪90年代初。因此3套再分析资料揭示的东亚夏季风的高阶模态都能反映我国夏季降水20世纪90年代初的年代际转型。

用M-K法检验它们的年代际转型时间点,由UF曲线可见,M21的年代际转型发生在1992—1993年之间 (图 4c)。结合图 1a可知,20世纪90年代以后东亚夏季风减弱,在1998年以后显著减弱。由图 4d可知,J21的年代际转型发生在1991年左右,也与我国夏季降水年代际转型时间一致,但是东亚夏季风变化没达到显著水平。黄荣辉等[8]分析我国夏季降水异常有两个主模态,分别是经向三极型和经向偶极型结构。我国夏季降水异常分布在1992年以后从经向三极型向偶极型过渡,在1998年以后完全转为偶极型降水。东亚夏季风M21所反映的年代际转型与黄荣辉等[8]的观点一致,在90年代末减弱趋势均达到0.05显著性水平。总的来说,相比JRA-25再分析资料而言,NCEP/NCAR再分析资料所揭示的东亚夏季风年代际转型的时间,与夏季降水年代际转型的时间更接近。而且在1998年东亚夏季风明显减弱,能更好地反映我国夏季降水的年代际转型。

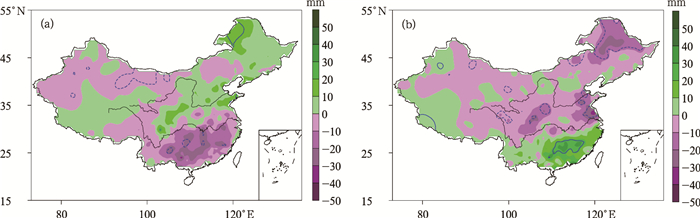

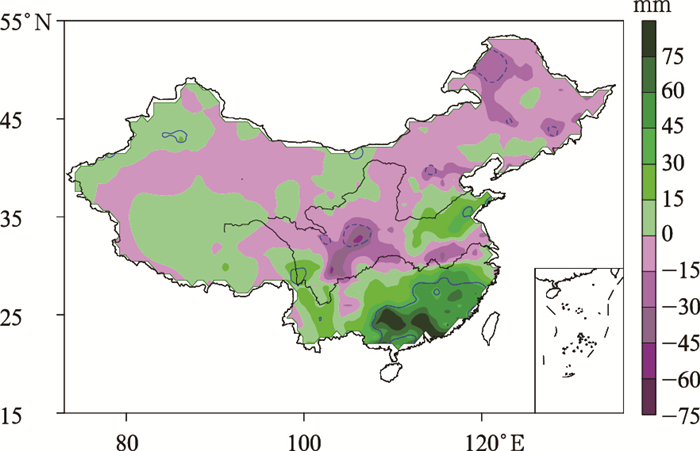

下面分析我国夏季降水和东亚夏季风的年代际转型特征时,均按照我国20世纪90年代初我国夏季降水的年代际转型时间来分隔成两段,即1993—2009年和1979—1992年。图 5给出1993—2009年和1979—1992年两个时段我国夏季598站降水量的差值分布,90年代以后在我国华南地区、西南西部地区以及黄河下游降水显著增加,另外我国北方大部分地区降水减少,尤其是我国东北北部以及我国长江、黄河之间105°E左右区域降水显著减少。总之,我国夏季降水在20世纪90年代初经历了一次年代际转型。从1979—1992年我国的华北、东北南部以及华南地区降水减少,长江、黄河之间降水增多转为1993—2009年的北方大部分降水减少、淮河流域和华南地区 (除长江沿岸地区) 降水增多,降水空间结构从南到北从“- + -”降水型转为“- +”偶极型降水 (见文献[8]中的图 3)。降水偏多区域由我国长江流域向南移到我国华南地区,华南地区降水在20世纪90年代初经历了一次显著年代际转型,与Ding等[3]结果一致,意味着向北水汽输送减弱,东亚夏季风减弱。

|

|

| 图 5. 1993—2009年和1979—1992年两个时段我国夏季降水量差值和t检验结果 (蓝色等值线表示降水异常达到0.05显著性水平) Fig 5. The difference distribution of summer (JJA) rainfalls in China between 1993—2009 and1979—1992 with t-test (blue contours denote summer rainfall anomalies significant at 0.05 level) | |

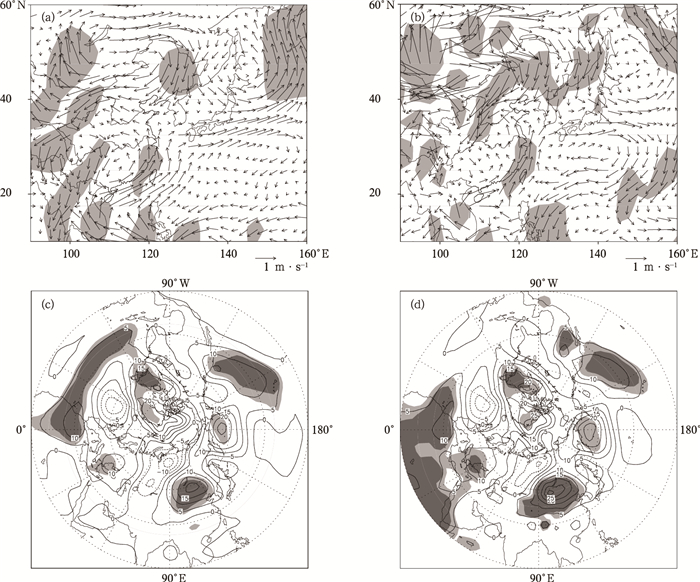

从动力上解释我国夏季降水20世纪90年代初年代际转型的原因,两套再分析资料均显示出基本一致的结构。图 6a给出NCEP/NCAR再分析资料850 hPa风场在1993—2009年和1979—1992年两个时段的差值分布,一个异常反气旋式环流中心出现在贝加尔湖东南侧,我国北部大部分地区在异常北风控制下,东亚夏季风减弱,导致我国东北地区、华北以及110°E以西的长江、黄河之间地区降水减少。我国长江流域以及以南地区存在一个异常气旋式环流,水汽辐合,降水增多 (图 5)。另外一个明显的异常反气旋环流出现在日本以南的西北太平洋上,我国东南沿海处于异常反气旋西部,异常偏南风加强,有利于水汽输送到达我国黄河下游地区,导致我国华南以及黄河下游地区、淮河流域降水显著增多 (图 5)。图 6b显示的是JRA-25再分析资料850 hPa风场在1993—2009年和1979—1992年两个时段的差值分布,与图 9a具有类似的结构。不同的是,在贝加尔湖东南侧的反气旋环流异常更明显,异常偏北风更强,而在长江以南的异常气旋式环流较弱 (图 6b)。图 6c显示NCEP/NCAR再分析资料500 hPa高度场在1993—2009年和1979—1992年两个时段的差值分布,表现为欧亚大陆北部遥相关波列。从北大西洋经过欧洲、喀拉海以南到达我国长江流域以北地区,我国北方地区在显著高压异常控制下,下沉气流变强,抑制北方降水的形成。另外喀拉海以南弱的高度异常减弱,不利于阻塞高压异常形成和冷空气侵入,导致东亚夏季风减弱[37]。图 6d与图 6c的结果基本一致,也表现为欧亚大陆遥相关波列,相对图 6c而言,我国长江以北高压异常振幅更强。

|

|

| 图 6. 1993—2009年和1979—1992年两个时段夏季850 hPa风场差值分布 (阴影区表示夏季850 hPa经向风异常达到0.05显著性水平) 及500 hPa高度场的差值分布 (单位:gpm)(浅色和深阴影区表示高度场异常分别达到0.05和0.01显著性水平) (a) NCEP/NCAR再分析资料风场差值, (b) JRA-25再分析资料风场差值,(c) NCEP/NCAR再分析资料高度场差值,(d) JRA-25再分析资料高度场差值 Fig 6. The difference distribution of summer 850 hPa wind between the two periods (1993—2009 and 1979—1992) (shaded areas denote that meridional wind anomalies are significant at 0.05 level) with mean 500 hPa height (unit: gpm)(the light and dark shaded areas denote height anomalies are significant at 0.05 and 0.01 levels, respectively) (a) the difference of wind derived from NCEP/NCAR reanalysis data, (b) the difference of wind derived from JRA-25 reanalysis data, (c) the difference of height derived from NCEP/NCAR reanalysis data, (d) the difference of height derived from JRA-25 reanalysis data | |

|

|

| 图 7. 1993—2009年和1979—1992年两个时段夏季海表面温度合成差以及t检验 (单位:℃)(浅色、深色阴影区域分别表示海温异常达到0.05和0.01显著性水平) Fig 7. The difference distribution of summer sea surface temperature between the two periods (1993—2009 and 1979—1992) with t-test (unit:℃) (light and dark shaded areas denote the summer sea surface temperature anomalies are significant at 0.05 and 0.01 levels, respectively) | |

|

|

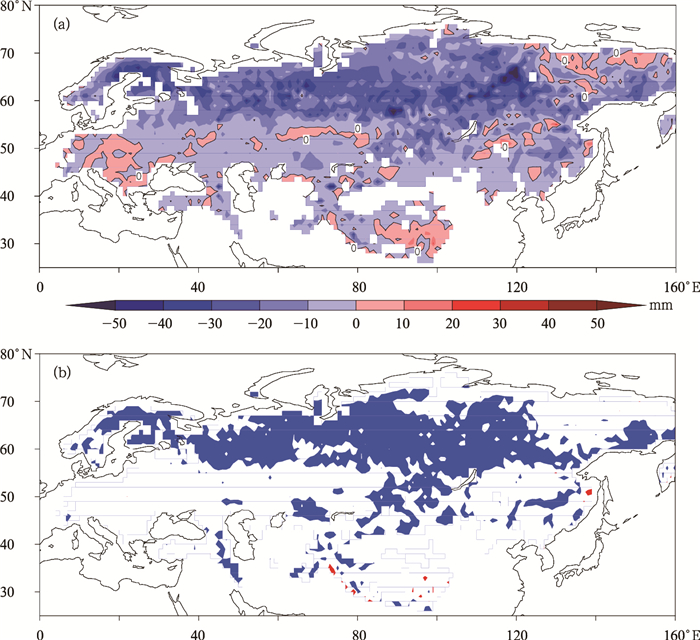

| 图 8. 1993—2007年和1979—1992年两个时段春季欧亚大陆平均积雪水当量合成差 (a) 与积雪水当量差值的t检验 (b) (红、蓝色区域分别表示积雪水当量正异常和负异常达到0.05显著性水平) Fig 8. The difference distribution of spring mean snow-water equivalent between the two periods (1993—2007 and 1979—1992)(a) and the t-test of the difference distribution of spring mean snow-water equivalent (b)(the red and blue areas denote positive and negative anomalies of spring mean snow-water equivalent are significant at 0.05 level) | |

|

|

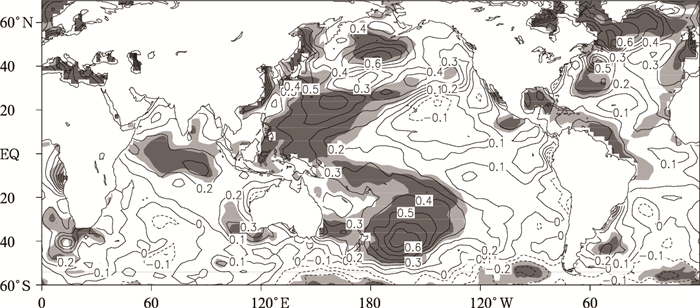

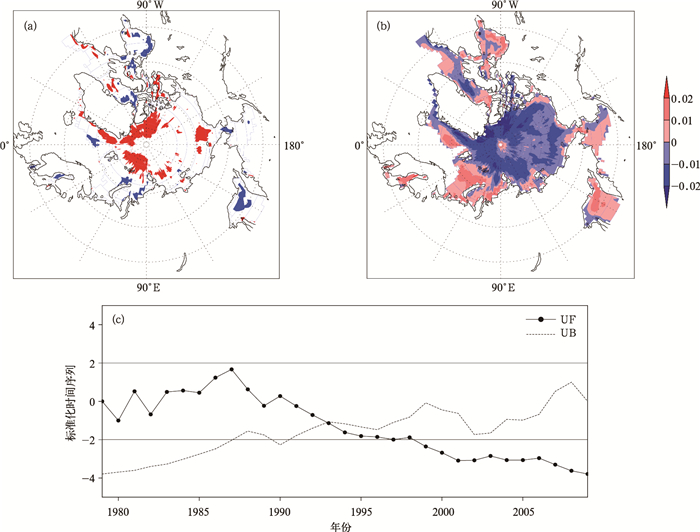

| 图 9. 春季北极海冰密集度 (SIC) 差值分布和春季北极海冰密集度的EOF第1模态分布 (a)1993—2009年和1979—1992年两个时段春季SIC差值的t检验 (红色和蓝色区域分别表示海冰正异常和负异常达到0.05显著性水平),(b) EOF第1模态的空间分布, (c) EOF第1模态时间序列的M-K统计量曲线 (两条细实线表示0.05显著性水平) Fig 9. The difference distribution of Arctic sea ice concentration (SIC) in spring and the distribution of EOF1 of spring SIC (a) the distribution of difference of spring Arctic SIC between the two periods (1993—2009 and 1979—1992)(red and blue areas denote that positive and negative anomalies of the spring Arctic SIC are significant at 0.05 level), (b) spatial distribution of EOF1, (c) M-K statistic line of EOF1 time series (two thin solid lines denote 0.05 significant level) | |

4 东亚夏季风年代际转型物理原因探讨

两套再分析资料揭示的东亚夏季风在20世纪90年代初都发生了一次年代际转型,伴随着这次年代际转型,东亚夏季风减弱,导致我国夏季华南降水显著增加,北方大部分降水减少。东亚地区是气候变化的脆弱区,东亚夏季风变化是非常复杂的,是大气内部动力过程和多圈层外强迫因子共同作用的结果[38],而且外强迫通过激发全球大气环流异常遥相关型来影响我国夏季气候异常[39]。

本章首先讨论夏季海表面温度对我国20世纪90年代初气候转型的影响,图 7显示1993—2009年和1979—1992年两个时段夏季海温的差值分布。1993—2009年与1979—1992年相比,西北太平洋、北印度洋以及部分中高纬度海洋 (北大西洋和北太平洋) 的突出特征为夏季海表温度明显增暖,与全球变暖趋势是一致的。上述地区海温的增暖是东亚夏季风年代际转型的可能原因之一。张人禾等[21]认为夏季热带西北太平洋海温的增加,减少了海陆之间的热力差异,导致东亚夏季风减弱以及南方降水增多。李双林等[40]指出北大西洋海温异常增加会使北半球对流层增暖,在夏季加强海陆热力差异,导致东亚夏季风变强。但未从风场和降水角度分析东亚夏季风如何变化,因此北大西洋海温异常在东亚夏季风年代际转型中的作用需要进一步研究。

其次,图 8显示春季欧亚大陆主体部分积雪具有一致性变化 (除了部分南部和东部以外),在20世纪90年代初发生了显著变化。90年代初以后欧亚大陆主体部分积雪显著减少。Wu等[41]分析春季欧亚大陆积雪激发500 hPa遥相关波列,该波列从春季持续到夏季,导致我国北方受异常高压控制,降水减少,而南方受弱低压控制,南方降水增加。因此春季欧亚大陆积雪水当量也可能造成20世纪90年代初东亚夏季风和我国夏季降水的年代际转型。

此外,讨论春季北极海冰密集度对20世纪90年代初东亚夏季风年代际转型的作用,北极海冰作为高纬度外强迫因子,对我国夏季大气环流和降水有显著影响[42]。图 9a给出1993—2009年和1979—1992年北极海冰两个时段差值的t检验,90年代初以后春季海冰异常在部分北冰洋、格陵兰海和楚科奇海显著增多,而喀拉海、白令海以及鄂霍次克海北部显著减少。春季海冰EOF第1模态的空间分布 (图 9b) 与1993—2009年和1979—1992年春季北极海冰差值检验 (图 9a) 是一致的结构,但符号相反。说明春季北极海冰的年代际转型主要表现为春季海冰变化EOF的第1模态。对春季北极海冰EOF第1模态时间序列进行M-K检验 (图 9c),在1992—1993年存在1次年代际转型,20世纪90年代末以后春季北极海冰密集度显著减少,与东亚夏季风年代际转型时间一致,说明春季北极海冰是东亚夏季风的年代际转型可能成因之一。Wu等[42]分析春季北极海冰通过影响大气环流变化来改变我国夏季气候,欧亚大陆表现为一个异常纬向遥相关波列,这个波列与东亚夏季风对应500 hPa环流型 (图 2a) 基本一致,因此春季北极海冰的年代际转型是造成东亚夏季风年代际转型的可能原因之一。

东亚夏季风的年代际转型是大气环流和多圈层外强迫的综合,但无法估计不同外强迫的相对贡献,值得进一步研究。关于外强迫对东亚夏季风年代际转型的可能联系,西北太平洋海温和春季欧洲积雪的年代际转型都不是发生在20世纪90年代初[21],但不能否定大气环流和外强迫之间的非线性相互作用对我国夏季气候年代际转型造成影响的可能性。本文两套资料所揭示的东亚夏季风模态的年代际转型发生在20世纪90年代初,而在文献[4]中,图 1a和图 2d显示春季北极海冰与我国夏季降水关系密切,且它们的年代际转型时间一致,均发生在20世纪90年代初。另外Wu等[4]指出春季欧亚大陆积雪与春季北极海冰协调一致的变化以及对欧亚大陆纬向遥相关波列的可能影响。因此20世纪90年代初东亚夏季风第2模态的年代际转型可能与高纬度外强迫关系更密切,尤其是春季北极海冰。

5 结论1) 本文利用1979—2009年JRA-25和NCEP/NCAR再分析资料,通过复矢量经验正交分析方法分解月平均850 hPa风场,得到东亚夏季风的前两个优势模态。由于两套再分析资料对东亚夏季风第1模态的描述是一致的,而第1模态以前已经研究过,并且第1模态不能体现20世纪90年代初我国夏季降水的年代际转型,因此本文主要分析东亚夏季风第2模态的年代际转型特征以及对我国夏季降水的影响。

2) 两套再分析资料所揭示的东亚夏季风年代际转型均发生在20世纪90年代初,反映了我国夏季降水90年代初的年代际转型。东亚夏季风对应的空间分布,500 hPa高度异常显示一个欧亚北部准纬向波列,我国夏季降水异常呈现南北向偶极型 (长江流域为界) 分布。

3) 伴随着东亚夏季风的年代际转型,在20世纪90年代初以后,我国夏季华南地区和淮河流域降水显著增加 (除长江沿岸地区),而北方大部分降水减少,特别是东北北部和长江、黄河之间105°E附近地区显著减少。从大气环流角度解释20世纪90年代初东亚夏季风年代际转型对我国夏季降水的影响,关于后面的差值分布 (对1993—2009年和1979—1992年两个时段而言) 两套再分析资料的分析结果是一致的。850 hPa风场差值显示两个异常反气旋式环流分别在贝加尔湖东南侧和日本以南的西北太平洋上,另外两个异常气旋式环流分别在我国长江以南地区和鄂霍次克海地区。500 hPa高度场两段差值表现为欧亚大陆北部纬向遥相关波列,从北大西洋经过欧洲、喀拉海以南到达我国长江流域以北地区。在年代际尺度上,NCEP/NCAR再分析资料所揭示的东亚夏季风与我国夏季降水年代际转型时间更接近,而且在90年代末显著减弱,更好地反映我国夏季降水90年代初的年代际转型。

4) 1993—2009年与1979—1992年相比,夏季西北太平洋、印度洋以及部分中高纬度海洋 (北大西洋和北太平洋) 的海表面温度明显增加,而春季欧亚大陆主体部分积雪显著减少。春季北极海冰在20世纪90年代初发生一次年代际转型,表现在北冰洋、格陵兰海和楚科奇海部分地区海冰显著增多,而喀拉海、白令海以及鄂霍次克海北部海冰显著减少。这些外强迫因子与20世纪90年代初我国夏季气候转型可能存在联系,尤其是高纬度外强迫因子。

| [1] | Ding Y H. The variability of the Asian summer monsoon. J Meteorol Soc Jpn, 2007a, 85B: 21–54. DOI:10.2151/jmsj.85B.21 |

| [2] | 赵平, 南素兰. 气候和气候变化领域的研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 725–735. DOI:10.11898/1001-7313.20060610 |

| [3] | Ding Y H, Wang Z Y, Sun Y. Inter-decadal variation of the summer precipitation in East China and its association with decreasing Asian summer monsoon.Part Ⅰ: Observed evidences.. Int J Climatol, 2007, 28, (9): 1139–1161. |

| [4] | Wu B Y, Zhang R H, Wang B, et al. On the association between spring Arctic sea ice concentration and Chinese summer rainfall. Geophys Res Lett, 2009, 36, (9): L09501. |

| [5] | 黄荣辉, 徐予红, 周连童. 我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势. 高原气象, 1999, 18, (4): 465–476. |

| [6] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. DOI:10.11898/1001-7313.20060512 |

| [7] | 张庆云, 吕俊梅, 杨莲梅, 等. 夏季中国降水型的年代际变化与大气内部动力过程及外强迫因子关系. 大气科学, 2007, 31, (6): 1290–1300. |

| [8] | 黄荣辉, 陈际龙, 刘永. 我国东部夏季降水异常主模态的年代际变化及其与东亚水汽输送的关系. 大气科学, 2011, 35, (4): 589–606. |

| [9] | 刘海文, 丁一汇. 华北夏季降水的年代际变化. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 129–137. DOI:10.11898/1001-7313.20110201 |

| [10] | Nitta T. Convective activities in the tropical western Pacific and their impact on the Northern Hemisphere summer circulation. J Meteorol Soc Jpn, 1987, 65, (3): 373–390. DOI:10.2151/jmsj1965.65.3_373 |

| [11] | Wallace J M, Gutzler D S. Teleconnections in the geopotential height field during the Northern Hemisphere winter. Mon Wea Rev, 1981, 109, (4): 784–812. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<0784:TITGHF>2.0.CO;2 |

| [12] | 邓伟涛, 孙照渤, 曾刚, 等. 中国东部夏季降水型的年代际变化及其与北太平洋海温的关系. 大气科学, 2009, 33, (4): 835–846. |

| [13] | Kwon M, Jong-Ghap J, Wang B, et al. Decadal change in relationship between east Asian and WNP summer monsoons. Geophys Res Lett, 2005, 32, (16): L16709. DOI:10.1029/2005GL023026 |

| [14] | Wang B, Fan Z. Choice of South Asian summer monsoon indices. Bull Amer Meteor Soc, 1999, 80, (4): 629–638. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<0629:COSASM>2.0.CO;2 |

| [15] | 张庆云, 陶诗言, 陈烈庭. 东亚夏季风指数的年际变化与东亚大气环流. 气象学报, 2003, 61, (4): 559–568. |

| [16] | Shi N, Zhu Q G. An abrupt change in the intensity of the East Asian summer monsoon index and its relationship with temperature and precipitation over East China. Int J Climatol, 1996, 16, (7): 757–764. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [17] | Huang G, Yan Z W. The East Asian summer monsoon circulation anomaly index and its interannual variations. Chinese Sci Bull, 1999, 44, (14): 1325–1329. DOI:10.1007/BF02885855 |

| [18] | 赵平, 陈军明, 肖栋, 等. 夏季亚洲—太平洋涛动与大气环流和季风降水. 气象学报, 2008, 66, (5): 716–729. DOI:10.11676/qxxb2008.066 |

| [19] | Kwon M, Jong-Ghap J, Kyung-J H. Decadal change in east Asian summer monsoon circulation in the mid-1990s. Geophys Res Lett, 2007, 34, (21): L21706. DOI:10.1029/2007GL031977 |

| [20] | Wu B Y, Zhang R H, Ding Y H, et al. Distinct modes of the East Asian summer monsoon. J Clim, 2008, 21, (5): 1122–1138. DOI:10.1175/2007JCLI1592.1 |

| [21] | 张人禾, 武炳义, 赵平, 等. 中国东部夏季气候20世纪80年代后期的年代际转型及其可能成因. 气象学报, 2008, 66, (5): 697–706. DOI:10.11676/qxxb2008.064 |

| [22] | Onogi K, Tsutsui J, Koide H, et al. The JRA-25 reanalysis. J Meteorol Soc Jpn, 2007, 85, (3): 369–432. DOI:10.2151/jmsj.85.369 |

| [23] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77, (3): 437–471. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [24] | Smith T M, Reynolds R W. Extended reconstruction of global sea surface temperatures based on COADS data (1854—1997). J Clim, 2003, 16, (10): 1495–1510. |

| [25] | Armstrong R L, Brodzik M J, Knowles K, et al. Global Monthly EASE-Grid Snow Water Equivalent Climatology. Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center, 2007. |

| [26] | Rayner N A, Parker D E, Horton E B, et al. Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century. J Geophys Res, 2003, 108, (D14): 4407. DOI:10.1029/2002JD002670 |

| [27] | Yang S, Lau K-M, Kim K-M. Variations of the East Asian jet stream and Asian-Pacific-American winter climate anomalies. J Clim, 2002, 15, (3): 306–325. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<0306:VOTEAJ>2.0.CO;2 |

| [28] | Inoue T, Matsumoto J. A comparison of summer sea level pressure over East Eurasia between NCEP-NCAR reanalysis and ERA-40 for the period 1960-99. J Meteorol Soc Jpn, 2004, 82, (3): 951–958. DOI:10.2151/jmsj.2004.951 |

| [29] | 赵天保, 符淙斌. 几种再分析地表气温资料在中国区域的适用性评估. 高原气象, 2009, 28, (3): 594–606. |

| [30] | 赵天保, 华丽娟. 几种再分析地表气压资料在中国区域的适用性评估. 应用气象学报, 2009, 20, (1): 70–79. DOI:10.11898/1001-7313.20090109 |

| [31] | Kaihatu J M, Handler R A, Marmorino G O, et al. Empirical orthogonal function analysis of ocean surface currents using complex and real-vector methods. J Atmos Oceanic Technol, 1998, 15, (4): 927–941. DOI:10.1175/1520-0426(1998)015<0927:EOFAOO>2.0.CO;2 |

| [32] | Barnett T P. Interaction of the monsoon and Pacific trade wind system at interannual time scales.Part Ⅰ: The equatorial zone.. Mon Wea Rev, 1983, 111, (4): 756–773. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<0756:IOTMAP>2.0.CO;2 |

| [33] | Wu B Y, Zhang R H, D'arrigo R. Distinct modes of the East Asian winter monsoon. Mon Wea Rev, 2006, 134, (8): 2165–2179. DOI:10.1175/MWR3150.1 |

| [34] | 魏凤英. 气候统计诊断与预测方法研究进展——纪念中国气象科学研究院成立50周年. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 736–742. DOI:10.11898/1001-7313.20060611 |

| [35] | North G R, Bell T L, Cahalan R F, et al. Sampling errors in the estimation of empirical orthogonal functions. Mon Wea Rev, 1982, 110, (7): 699–706. DOI:10.1175/1520-0493(1982)110<0699:SEITEO>2.0.CO;2 |

| [36] | 武炳义, 张人禾. 东亚夏季风年际变率及其与中、高纬度大气环流以及外强迫异常的联系. 气象学报, 2011, 69, (2): 219–233. DOI:10.11676/qxxb2011.019 |

| [37] | Wu Z W, Wang B, Li J P, et al. An empirical seasonal prediction model of the east Asian summer monsoon using ENSO and NAO. J Geophys Res, 2009, 114: D18120. DOI:10.1029/2009JD011733 |

| [38] | 魏凤英. 我国短期气候预测的物理基础及其预测思路. 应用气象学报, 2011, 22, (1): 1–11. DOI:10.11898/1001-7313.20110101 |

| [39] | 杨修群, 黄士松. 外强迫引起的夏季大气环流异常及其机制探讨. 大气科学, 1993, 17, (6): 697–702. |

| [40] | 李双林, 王彦明, 郜永祺. 北大西洋年代际振荡 (AMO) 气候影响的研究评述. 大气科学学报, 2009, 32, (3): 458–465. |

| [41] | Wu B Y, Yang K, Zhang R H. Eurasian snow cover variability and its association with summer rainfall in China. Adv Atmos Sci, 2009, 26, (1): 31–44. DOI:10.1007/s00376-009-0031-2 |

| [42] | Wu B Y, Zhang R H, Wang B. On the association between spring Arctic sea ice concentration and Chinese summer rainfall: A further study. Adv Atmos Sci, 2009, 26, (4): 666–678. DOI:10.1007/s00376-009-9009-3 |

2012, 23 (4): 402-413

2012, 23 (4): 402-413