2. 中国科学院研究生院,北京 100049;

3. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081;

4. 中国气象局北京城市气象研究所,北京 100089

2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049;

3. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

4. Institute of Urban Meteorology, CMA, Beijing 100089

城市发展不仅会改变城市的局地天气气候,也会对城市周边地区的天气和气候产生影响。北京是世界上最大的城市之一,对于北京区域气候特征的研究,在认识城市对局地气候的影响方面具有显著代表性。随着北京城市化进程日益加速,北京城市作用对于降水的影响越来越显著。王秀荣等[1]对北京地区20个观测站1975—2004年降水资料研究发现,北京降水量大值区主要位于怀柔、平谷等中部山区,呈现东部和南部降水多、西部和北部降水少的分布形势。Yu[2]对北京20个观测站1960—2000年年降水量研究发现,整个北京地区降水量的年变化呈现下降趋势,减少率为1.197 mm/10 a。然而城市中心局地变化与整个地区并不一致,呈现一个城市雨岛,降水强度增加,增加率为0.6621%/10 a,并且城市雨岛的强度随着降水增多而增强。王喜全等[3]利用北京地区14个标准气象站40年的降水量资料研究发现,城市化缓慢期 (1961—1980年) 北京南部为降水相对较多地区,北部为降水相对偏少地区;城市化快速期 (1981—2000年),相对降水量的分布相反,南部地区变为降水相对较少地区,而北部变为降水相对偏多地区。张立杰等[4]、郑思轶等[5]研究发现北京城区及郊区的降水量均明显下降。

研究表明,不同的下垫面状况 (例如山地、城市、河流、植被等) 会对局地天气和气候产生不同的影响[6-7]。北京地形复杂,山区面积占三分之二,城市发展和自然地理条件在北京存在明显的区域差异。但如何根据下垫面性质区分不同区域,不同区域的降水特征如何,各区域降水之间的差异如何,目前还缺乏深入的探讨。在对北京地区天气和气候的研究中,往往将北京市观象台 (39°48′N,116°28′E,海拔高度为31.3 m) 的气象资料作为代表北京的基本数据[8-11],观测资料代表性也是气候观测系统所涉及到的一个重要问题[12]。研究表明,利用区域内不同的站点资料去研究相同的问题,可以得出不同结果[13]。这说明利用一个站点的气象资料来研究区域的天气或气候往往不具有代表性[14]。因此,认识北京降水的区域性差异,并明确作为北京代表站点的北京市观象台降水对北京降水状况的代表性,不仅在认识北京降水特征方面具有重要的科学意义,对有关北京的气象业务和科研工作还具有重要的参考意义。

在认识北京区域天气和气候特征时,有必要考虑下垫面以及纬度和地形高度的差异,从而了解这些差异所造成的局地天气和气候的差异[15],这也是认识北京市观象台观测资料代表性的重要基础。研究表明,北京不同区域的表面气温变化特征[16]以及降水的日变化特征[17]都存在显著差异。鉴于以上考虑,本文将北京分为城区、郊区、南部山区和北部山区4个区域,从降水长期变化和夏季降水特征等方面分析4个区域降水量的变化特征以及不同区域之间的差异,并通过比较北京市观象台降水资料与每个区域的差异,探讨北京市观象台降水资料的代表性。

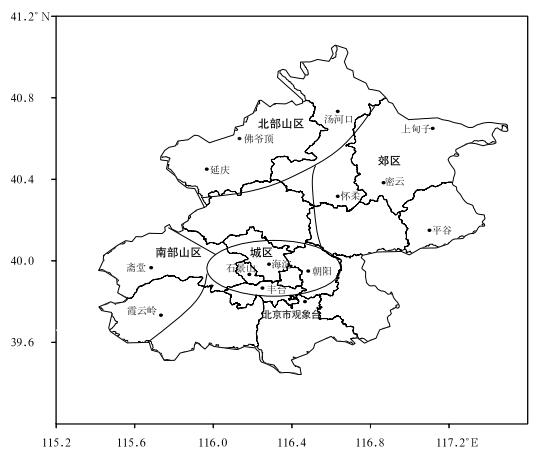

1 资料和方法文中所用资料为北京市气象局提供的北京14个观测站1978—2010年1—12月的逐月降水量观测资料。所用资料经过了严格的质量控制[18],且所选序列无缺测。站点分布如图 1所示。

|

|

| 图 1. 北京14个观测站分布 Fig 1. The distribution of 14 meteorological stations in Beijing | |

本文采用王佳丽等[16]的区域划分方法,将北京划分为4个区域:城区、郊区、南部山区和北部山区。城区选择位于北京5环以内的主城区站点海淀、丰台、朝阳、石景山;郊区站点选择了远离城区的密云、怀柔、平谷、上甸子;考虑到山区的气候特征与平原有较大的差异,北部山区选择了汤河口 (怀柔境内)、延庆、佛爷顶 (延庆境内);南部山区选择了斋堂 (门头沟境内)、霞云岭 (房山境内)。这种分区是基于下垫面以及纬度和地形高度的差异,不但考虑了高度城市化的区域,将远离城区的站点划为郊区,而且还考虑了海拔高度及纬度的差异,将南部山区与北部山区划为两个区域。北京市观象台未划入以上4个区域,本文将对北京市观象台的降水变化特征与4个区域进行比较,来探讨北京市观象台降水资料的代表性。

王佳丽等[16]研究表明,图 1所示的4个区域之间的气温变化特征差异显著。为了验证这种区域划分在研究降水变化中的合理性,本文利用1978—2010年逐年1—12月降水量和6—9月降水量分别对14个站点进行聚类分析,采用相关系数为聚类指标。当依据降水量将北京14个站点聚为4个类别时,得到的结果与图 1的区域划分完全一致。说明从降水的统计特征来讲,这4个区域的划分合理,各区域内的降水变化具有较好的相关性,而各区域之间的降水变化有较大差异。

本文将降水量时间序列的一元线性回归系数定义为降水的气候变化趋势,单位:mm/10 a。

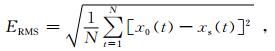

文中在分析两个时间序列平均值的差异性时,采用t检验方法[19]。另外,还选取了均方根偏差 (ERMS) 和Pearson相关系数 (R)[20-21]来检验各区域之间降水的差异,它们的表达式分别为

|

(1) |

|

(2) |

其中,x0为区域平均值的时间序列,xs为某站点的时间序列,N为时间序列长度。当检验北京市观象台降水资料代表性时,x0依次为城区、郊区、南部山区和北部山区的区域平均降水的时间序列,xs则为北京市观象台降水的时间序列。

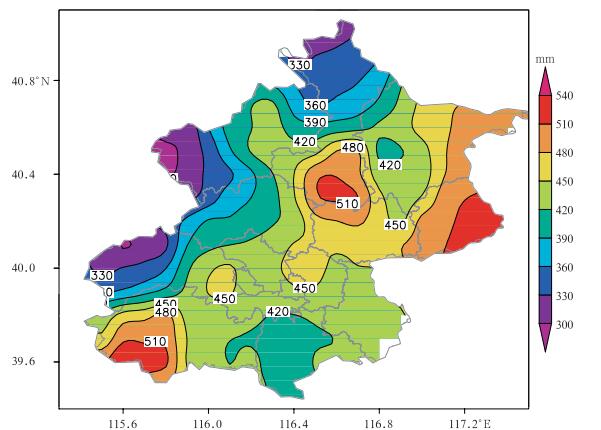

2 不同区域年降水量的气候平均和长期变化图 2给出了1978—2010年北京地区平均年降水量的空间分布,可以看到,在北京的东部偏北地区和西南地区各有1个降水量大值区,前者范围较大而后者范围较小,最大降水量分别达到630 mm和660 mm以上;而在北京的西部及北部地形较高的地区平均年降水量最少,最低值低于420 mm;北京中部地区的年平均降水量少于东部和西南部地区,而多于西部和北部山区,平均年降水量为540 mm左右。若按照城区、郊区、南部山区和北部山区对年降水量进行区域平均,结果表明:郊区的降水量最多,平均年降水量达620.9 mm;北部山区平均年降水量最少,只有476.9 mm;城区和南部山区平均年降水量少于郊区而多于北部山区,分别为549.2 mm和534.1 mm。北京市观象台平均年降水量与城区和南部山区较为一致,为537.1 mm,介于郊区和北部山区平均年降水量之间。从本文所定义的4个区域来看,城区、郊区和北部山区的区域内均具有较为一致的降水分布特点。而南部山区的北部和南部降水分布差异较大,根据第1章中聚类分析结果,它们具有较为一致的变化并区别于其他区域。

|

|

| 图 2. 1978—2010年北京地区平均年降水量空间分布 Fig 2. Spatial distribution of annual mean precipitation amount during 1978—2010 in Beijing | |

为了说明4个区域的年降水量之间是否存在显著差异,对每两个区域1978—2010年降水量的差异进行t检验,得到的显著性水平如表 1所示。可以看出城区与北部山区、城区与郊区之间的年降水量均有显著差异,显著性水平分别为0.01和0.03;郊区与北部山区、郊区与南部山区之间的年降水量也存在显著差异,均达到0.01显著性水平;另外,北部山区与南部山区的年降水量差异显著,达到0.02显著性水平。而城区与南部山区之间的差异不显著 (显著性水平仅为0.617),这可能是二者位置相对较近致使年降水量差异不大。由此可知,除了城区和南部山区之间的年降水量差异不显著以外,其他各区域之间年降水量都具有显著差异。这说明了北京降水的空间分布比较复杂,单独使用某个站点或某个区域平均的降水量资料都不能完整而准确地反映北京降水的气候特征。

|

|

表 1 1978—2010年北京4个区域年降水量差异的t检验 Table 1 t test of differences in annual mean precipitation amount during 1978—2010 over four areas in Beijing |

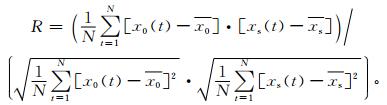

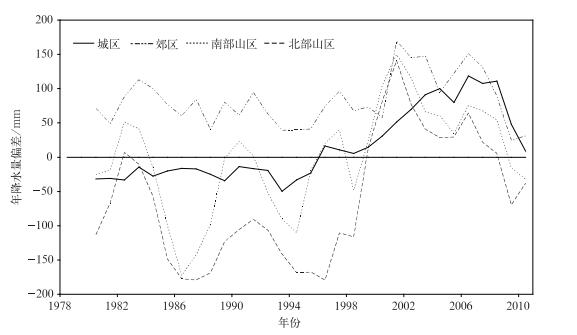

图 3分别给出了北京城区、郊区、南部山区及北部山区1978—2010年年降水量变化 (曲线为3年滑动平均的结果)。由图 3可以看到,除了北部山区外,其他区域的降水都有明显的年代际变化,20世纪80年代中期到20世纪90年代末期降水偏多,此后降水明显偏少。另外,还计算了北京各个区域1978—2010年降水量的气候变化趋势。结果表明:各区域降水量均呈减少趋势,城区降水量减少率为14.2 mm/10 a,但下降趋势并不显著 (显著性水平为0.56);郊区降水减少率为40.1 mm/10 a,降水量下降趋势显著 (显著性水平为0.06);北部山区降水量略微有所下降,减少率为0.7 mm/10 a,下降趋势不显著 (显著性水平为0.96);南部山区降水量也有所下降,减少率为18 mm/10 a,下降趋势也不显著 (显著性水平为0.40)。由此可见,虽然北京降水总体上呈减少趋势,但各区域具有明显的差异。城区和南、北部山区降水减少的趋势并不显著,降水减少显著的区域只出现在郊区,导致这种现象的可能原因是山区地形的降水效应以及城区的城市雨岛效应[2]。

|

|

| 图 3. 1978—2010年北京4个区域年降水量变化 Fig 3. Variations in annual precipitation amount during 1978—2010 over four areas in Beijing | |

为了分析北京市观象台降水资料对北京降水年变化的代表性,图 4中分别给出了北京各个区域年降水量与北京市观象台降水量的差值 (曲线为3年滑动平均结果)。由图 4可以看到,北京市观象台的年降水量与北京郊区和北部山区的差别都比较大,而与北京城区、南部山区的差异相对较小,2003年以前北京市观象台与城区的差异最小,差值在零线附近;2003年后,北京市观象台与南部山区的差异小于其与城区的差异。对北京市观象台分别与北京城区、郊区、南部山区及北部山区年降水量的差异进行统计检验,得到的t值和显著性水平如表 2所示。可以看到,北京市观象台年降水量与北京郊区和北部山区的差异非常显著,与郊区的差异通过0.02显著性水平检验,与北部山区的差异通过0.04显著性水平检验。而北京市观象台与北京城区和南部山区的差异均未通过显著检验 (显著性水平分别为0.72和0.93),北京市观象台与北京南部山区的差异最小,显著性水平更差,即北京市观象台与北京南部山区的差异更不明显。前面在分析北京各区域年降水量的差异时,得到城区与南部山区之间的差异不显著,这里研究结果与其一致,北京市观象台年降水量的变化与北京城区、南部山区的差异不显著,表明北京市观象台年降水量变化对城区和南部山区具有较好的代表性。

|

|

表 2 京市观象台与北京4个区域1978—2010年降水量差异的t检验 Table 2 t test of precipitation differences between Beijing Weather Observatory and four areas in Beijing during 1978—2010 |

|

|

| 图 4. 北京4个区域与北京市观象台降水量差值的年变化 Fig 4. Annual variations in precipitation differences between each of four areas in Beijing and Beijing Weather Observatory | |

3 北京不同区域夏季降水差异

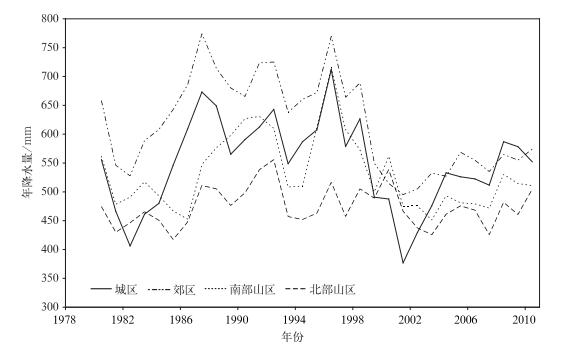

图 5给出了北京4个区域以及北京市观象台1978—2010年1—12月平均月降水量。可以看到,北京受夏季风的影响,降水主要集中在6—9月,从10月到次年5月,各个区域的月降水量很少。考虑到各月降水量的分布情况,本文将夏季取为6—9月。由图 5可看出,北京夏季不同区域降水有较明显的差异:郊区的降水量最大,尤其是7月,平均月降水量达174.5 mm;城区和山区的降水量相对较少,北部山区在6—8月的降水量均最少,即使在7月也仅为131.5 mm。北京市观象台降水量与南部山区的降水量最接近,与城区也比较接近。计算表明,北京夏季 (6—9月) 平均降水量达426.5 mm,而10月到次年5月的平均降水量仅为112.8 mm,6—9月降水量是10月到次年5月的3.8倍,占全年总降水量的79.1%。由于北京降水主要集中在6—9月,以下将针对6—9月降水量进行分析。

|

|

| 图 5. 1978—2010年北京市观象台及北京4个区域平均月降水量 Fig 5. Monthly variations in precipitation at Beijing Weather Observatory and four areas in Beijing during 1978—2010 | |

图 6给出了北京1978—2010年夏季平均降水量分布,可以看出,夏季降水量的空间分布型态与年降水量较为一致,且降水量值也在年降水量中占有很大的比例。从降水量分布来看,大值区主要分布在郊区和西南部山区,最大值超过510 mm;而北京西部及北部山区降水量很少,最小值少于330 mm;城区降水量较郊区和西南部山区少,较西部北部山区多,降水量少于420~450 mm。

|

|

| 图 6. 1978—2010年夏季北京平均降水量的空间分布 Fig 6. Spatial distribution of summer mean precipitation amount in Beijing during 1978—2010 | |

为了说明北京4个区域的夏季降水量之间是否存在差异,对每两个区域1978—2010年夏季降水量的差异进行统计检验,结果如表 3所示。郊区夏季降水量与北部山区的差异非常显著,通过0.01的显著性水平检验;郊区与南部山区也具有较明显的差异,显著性水平为0.11。北部山区与城区及南部山区都具有显著的差异,显著性水平小于0.03。而城区与郊区的降水量差异并不显著 (显著性水平为0.264),城区与南部山区降水量的差异更不显著 (显著性水平为0.668)。这里的研究结果与前面一致,即城区与南部山区夏季降水也具有较好的一致性。虽然城区与郊区降水量差异的显著性水平为0.264,但还是较城区与南部山区降水量差异显著。

|

|

表 3 1978—2010年夏季北京4个区域降水量差异的t检验 Table 3 t test of differences in summer mean precipitation amounts over four areas in Beijing during 1978—2010 |

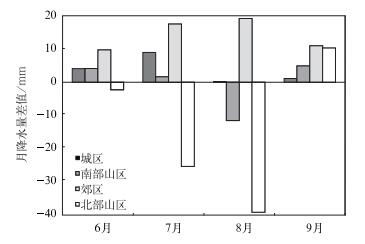

为了分析北京市观象台降水资料代表性,图 7给出了夏季4个区域气候平均降水量与北京市观象台的差值。平均而言, 北京市观象台与南部山区、城区的气候平均降水量较接近,差值距离零线相对较近,其中7月北京市观象台与南部山区的差值最小,8月和9月北京市观象台与城区的差值最小;而北京市观象台与郊区和北部山区的差异较大,差值离零线明显远于城区和南部山区。为了检验这些差异的显著性,对北京市观象台与城区、郊区、南部山区和北部山区1978—2010年夏季降水量的差异进行t检验。北京市观象台与北部山区、与郊区具有相对显著的差异,显著性水平分别为0.09和0.15;而北京市观象台与城区、与南部山区差异不显著,显著性水平分别为0.71和0.98。此处的检验结果与前面的分析一致,1978—2010年北京市观象台夏季降水量与城区和南部山区的差异最小。

|

|

| 图 7. 1978—2010年夏季北京4个区域与北京市观象台气候平均降水量的差值 Fig 7. Summer mean precipitation differences between four areas in Beijing and Beijing Weather Observatory during 1978—2010 | |

4 北京市观象台降水资料代表性统计检验

为了进一步验证前面北京市观象台降水资料的代表性,针对1978—2010年的年降水量和相应的夏季降水量,利用式 (1) 和式 (2) 分别计算均方根偏差和相关系数,来比较北京市观象台降水量与各个区域的偏差和相关情况,从而考察北京市观象台降水资料代表性。

|

|

表 4 1978—2010年北京市观象台与北京4个区域年降水量和夏季平均降水量的统计分析结果 Table 4 Statistical results of annual and summer mean precipitation amounts between Beijing Weather Observatory and four areas in Beijing |

表 4为利用北京市观象台及北京4个区域1978—2010年的年降水量和夏季降水量计算的均方根偏差和相关系数,所有相关系数均通过显著性水平为0.01的统计检验。从年降水量来看,与其他3个区域相比,北京市观象台与城区的偏差最小,相关最显著。从均方根偏差也可以看出,北京市观象台的年降水量与南部山区的偏差也较小,而与郊区和北部山区的偏差相对较大。北京市观象台的年降水量与北部山区的相关系数也很小。从夏季降水量来看,除了相关系数在郊区大于其他区域以外,北京市观象台夏季降水量与城区的偏差最小,相关也最显著。此外,北京市观象台夏季降水量与南部山区的偏差也较小,相关较好,仅次于城区;而北京市观象台夏季降水量与郊区和北部山区的偏差很大,与北部山区的相关也明显小于其他区域。由此可知,无论是对于年降水量还是夏季降水量,北京市观象台的降水量都与城区和南部山区较接近,而与郊区和北部山区偏差较大。因此,北京市观象台的年降水量和夏季降水量资料对城区和南部山区都具有较好的代表性。

5 结论和讨论本文利用北京地区14个观测站1978—2010年逐月降水量观测资料,研究了北京城区、郊区、南部山区及北部山区降水量年变化和夏季降水特征及其差异,并探究了北京市观象台降水资料对北京各个区域降水的代表性。研究结果表明:

1) 北京郊区的年降水量和夏季降水量均最多,城区与南部山区降水量较郊区偏少,而北部山区降水量最少。1978—2010年4个区域的降水量都表现出减少的趋势,但只有郊区降水的减少趋势通过显著检验。城区与南部山区降水量的长期变化和夏季降水特征具有较好的一致性,但二者与郊区和北部山区有显著差异。

2) 无论对于降水的长期变化还是夏季降水特征,北京市观象台与南部山区和城区的差异均最小,与郊区和北部山区的差异较大,即北京市观象台降水的长期变化和夏季降水特征主要代表了城区和南部山区,而对郊区和北部山区不具有代表性。统计结果同样表明,北京市观象台的降水资料对城区和南部山区的代表性均最优。

本文的研究结果表明,北京市观象台的降水与郊区和北部山区存在着显著差异,因此不能代表整个北京地区的降水状况。本文计算1978—2010年北京地区14个观测站平均降水量,并分别与4个区域平均的年降水量进行t检验。结果表明,北京地区所有观测站平均的降水量与城区和南部山区的差异不显著,而与郊区和北部山区的差异显著,显著性水平分别达到0.027和0.002。由此可见,从降水的长期变化来看,北京地区所有观测站降水量的平均值也不能代表整个北京地区的降水情况。由于北京市观象台的降水与城区和南部山区的差异不显著,北京市观象台的降水资料能够代表城区和南部山区的降水状况,因此本文建议在郊区和北部山区再各选择1个代表站,即由3个站来分别代表北京不同区域的降水,这样更能真实地反映北京的降水情况。

致谢 感谢中国气象局沈晓农对此项研究的鼓励。感谢北京市气象局提供了本研究所用的月降水量资料。| [1] | 王秀荣, 王维国, 刘还珠, 等. 北京降水特征与西太副高关系的若干统计. 高原气象, 2008, 27, (4): 822–829. |

| [2] | Yu S Q. Interannual variation of annual precipitation and urban effect on precipitation in the Beijing region. Prog Nat Sci, 2007, 17, (9): 1042–1050. |

| [3] | 王喜全, 王自发, 齐彦斌, 等. 城市化进程对北京地区冬季降水分布的影响. 中国科学D辑:地球科学, 2008, 38, (11): 1438–1443. |

| [4] | 张立杰, 胡天洁, 胡非, 等. 近30年北京夏季降水演变的城郊对比. 气候与环境研究, 2009, 14, (1): 63–68. |

| [5] | 郑思轶, 刘树华. 北京城市化发展对温度、相对湿度和降水的影响. 气候与环境研究, 2008, 13, (2): 123–134. |

| [6] | Huff F A, Vogel J L. Urban, topographic and diurnal effects on rainfall in the St Louis Region. J Appl Meteor Climatol, 1978, 17, (5): 565–577. DOI:10.1175/1520-0450(1978)017<0565:UTADEO>2.0.CO;2 |

| [7] | Oki T, Musiake K. Seasonal change of the diurnal cycle of precipitation over Japan and Malaysia. J Appl Meteorol, 1994, 33, (12): 1445–1463. DOI:10.1175/1520-0450(1994)033<1445:SCOTDC>2.0.CO;2 |

| [8] | 高庆先, 苏福庆, 任阵海, 等. 北京地区沙尘天气及其影响. 中国环境科学, 2002, 22, (5): 468–471. |

| [9] | 王淑英, 张小玲, 徐晓峰. 北京地区大气能见度变化规律及影响因子统计分析. 气象科技, 2003, 31, (2): 109–114. |

| [10] | 王迎春, 葛国庆, 陶祖钰. 北京夏季高温闷热天气的气候特征和2008夏季奥运会. 气象, 2003, 29, (9): 23–27. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.09.005 |

| [11] | 李建, 宇如聪, 王建捷. 北京市夏季降水的日变化特征. 科学通报, 2008, 53, (7): 829–832. |

| [12] | 张人禾. 气候观测系统及其相关的关键问题. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 705–710. |

| [13] | Pielke R A, Stohlgren T, Parton W, et al. Spatial representativeness of temperature measurements from a single site. Bull Amer Meteor Soc, 2000, 81: 826–830. DOI:10.1175/1520-0477(2000)081<0826:SPATIA>2.3.CO;2 |

| [14] | Siljamo P, Sofiev M, Ranta H, et al. Representativeness of point-wise phenological Betula data collected in different parts of Europe. Global Ecol Biogeogr, 2008, 17: 489–502. DOI:10.1111/j.1466-8238.2008.00383.x |

| [15] | 王绍武, 叶瑾琳, 龚道溢, 等. 中国东部夏季降水型的研究. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 65–74. |

| [16] | 王佳丽, 张人禾, 王迎春. 北京不同区域表面气温的变化特征以及北京观象台的代表性. 气候与环境研究, . DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2012.11024 |

| [17] | Wang Jiali, Zhang Renhe, Wang Yingchun. Areal differences in diurnal variations in summer precipitation over Beijing metropolitan region. Theor and Appl Climatol, 2012. DOI:10.1007/s00704-012-0636-8 |

| [18] | 任芝花, 熊安元, 邹凤玲. 中国地面月气候资料质量控制方法的研究. 应用气象学报, 2007, 18, (4): 516–523. |

| [19] | 宋超辉, 刘小宁, 李集明. 气温序列非均一性检验方法的研究. 应用气象学报, 1995, 6, (3): 289–296. |

| [20] | 胡江林, 张人禾, 牛涛. 0.1°网格逐日降水数据集及其精度. 自然资源学报, 20008, 23, (1): 136–148. |

| [21] | 陈敏, 王迎春, 仲跻芹, 等. 北京地区中尺度数值业务预报的客观检验. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 522–532. |

2012, 23 (3): 265-273

2012, 23 (3): 265-273