2. 福建省气象科学研究所,福州 350001;

3. 国家气候中心,北京 100081;

4. 龙源电力集团公司,北京 100034

2. ujian Institute of Meteorological Sciences, Fuzhou 350001;

3. National Climate Center, Beijing 100081;

4. Longyuan Electric Power Combine Company, Beijing 100034

我国沿海及近海区域是风能资源丰富区,也是我国电力负荷中心,同时也是西北太平洋热带气旋 (以下简称热带气旋) 影响或者严重影响的地区。目前国内外风机设计的主要依据是IEC (International Electro-technical Commission)61400-1 1999,GB18451.1— 2001、风力风电机组 (WTGS) 安全要求和IEC 61400-1 Ed.3,其中气象参数均以欧洲气候条件为基础,其定义下的风况不适合热带气旋影响下的风电场,以至于强台风杜鹃 (0313)、强台风珍珠 (0601) 和超强台风桑美 (0608) 分别造成了广东汕尾红海湾风电场、南澳风电场和浙江苍南鹤顶山风电场的风机严重损毁。然而,热带气旋对风力发电也有其有利的一面,强度较弱的热带气旋 (如热带风暴量级) 以及较强的热带气旋 (强热带风暴以上强度) 的外围环流影响,可以给风电场带来较长的满发时段。如2007年受超强台风圣帕 (0709)、超强台风韦帕 (0713) 和超强台风罗莎 (0716) 影响,江苏沿海的风电场多发电量1125×104 kWh,2008年受台风海鸥 (0807) 和超强台风蔷薇 (0815) 影响多发电量1920×104 kWh,福建和浙江的风电场也有类似的情况, 风电场管理人员需要利用热带气旋的基本规律和信息趋利避害。

大气运动就是一种随机的湍流运动,长期以来人们对湍流运动进行了大量研究,通常所说的风包含了平均风和脉动风,平均风特性包括平均风速、平均风向、风速廓线和风频曲线;脉动风特性包括脉动风速、脉动系数、湍流强度等[1],因此湍流强度、风速垂直切变以及阵风系数可以用来描述大气运动中的湍流结构。陈飞等[2]研究表明,湍流强度随离海距离的增大而增大,随高度升高而减小,同时还具有明显的季节变化,冬季最小,夏季最大。在陆地上,湍流强度受地形和地面粗糙度影响非常强烈,城市的低空湍流脉动强度均大于平坦下垫面[3];在戈壁、草原、内陆城郊和郊区4种不同下垫面,不稳定层结中3个方向上的湍流强度与稳定度参数z/L均呈1/3次幂,而中性层结中,水平方向的湍流强度随地表粗糙度的增加而降低,垂直方向没有明显差异[4];杨胜朋等[5]研究了兰州市皋兰山涡度观测资料,发现大尺度运动是湍流输送的主要方式,复杂地形和局地环流对大气低频能谱影响较大。强天气过程期间,不同尺度运动存在强烈的相互作用,使得近地层风速变化表现出很强的非线性特征,天气系统越强越能维持涡旋运动规律不变[6];强寒潮过境时,阵风能量以沿水平流顺风方向的扰动为主,横交平均风向的扰动和垂直运动皆较小,强风期间平均流的动量传送甚至比脉动传送还大[7];冷空气影响时,低层会出现强的风速垂直切变和阵风特性,阵风系数随高度呈负指数关系,100 m高度以下阵风系数和阵风强度随高度的递减率相对较大,100 m高度以上相对较小,也就是说近地层风的阵性强[8]。

随着我国经济的发展和风能资源的大力开发,近年来综合观测系统的建设取得了很大进展,同时观测手段也有了长足进步,用三维超声风速仪观测大气风场动力学特征越来越多,使得进一步了解大气微观结构成为可能。宋丽莉等[9]发现贵州西南部复杂地形的风场,受局地地形影响后,风速垂直廓线不满足幂指数分布,风攻角可能远大于5°,不同风向湍流强度有明显差异,在顺峡谷方向湍流强度较小。

在沿海地区风特性,特别是热带气旋风场的研究方面也有不少新成果:李亚春等[10]揭示了山东胶州湾北部,风速不低于8 m·s-1的持续强风的垂直平均风速要大于出现强风的过程,但其风攻角基本接近;近地风向受地形的影响与风速关系不大;持续强风的湍流强度和阵风因子都比强风过程要小;邵德民等[11]研究表明:上海地区近地面层 (500 m高度以下) 大气内,台风大风和冷空气大风风速都具有很强的湍流脉动特性,平均而言,它们的风速随高度的变化都符合幂指数关系,但冷锋的幂指数比热带气旋要大;幂指数随时间的变化幅度也很大,有时甚至出现负值,即发生偏离幂指数规律的状况;张光智等[12]揭示了登陆强热带风暴黄蜂 (0214) 的风场、中尺度扰动和湍流通量变化的时空分布和机理,认为热带气旋中的湍流活动具有显著的海陆差异和日变化,登陆前后100 m高度上,小时平均纬向风振幅变化可超过35 m·s-1,经向风振幅变化可达45 m·s-1,垂直运动达4.3 m·s-1,登陆形成的强灾害与热带气旋登陆时强的扰动 (扰动风速超过10 m·s-1) 有关;宋丽莉等[13-14]分析了登陆广东省的热带气旋三维湍流特性以及广东沿海各类天气系统影响下近地层阵风和垂直切变特征:热带气旋平均阵风系数大于冷空气大风,无热带气旋影响的阵风系数随高度增加而稳定减小,而热带气旋阵风系数的垂直廓线都存在一个随高度增加的层次,热带气旋大风风速的垂直切变指数比无热带气旋影响时小,三维超声资料分析表明,在热带气旋中心附近,湍流强度剧烈增大,其主风向上湍流强度可增大2倍以上,另外越靠近热带气旋中心主风向上的湍流积分尺度增大越明显,水平方向尺度可比平时增大1个量级,垂直方向上没有明显变化,靠近热带气旋中心的湍能在低频和高频区均可增大1~2倍,其中垂直方向增大幅度略小于水平方向,在热带气旋外围湍能的变化不明显;王承凯[15]从风电机组选型的角度阐述了湍流强度的意义和计算。Tetsuya等[16]日本学者根据热带气旋损毁风机事件分析了日本岛的湍流强度,发现在地形复杂的地方,热带气旋过程的湍流强度,特别是大风速条件下,比IEC标准要大得多。这些结果使研究人员初步认识了热带气旋风的阵性和湍流强度及其对风电机组的影响,但是针对热带气旋对风电场的影响和对风电机组的损坏原因的研究远远不够。

本文根据台风莫拉克 (0908)(以下简称莫拉克) 影响期间,分布于莫拉克路径周边陆地上较密集的测风塔梯度观测资料,分析莫拉克影响过程近地层大风风场、阵风强度、湍流强度,希望对热带气旋临近—登陆—衰减—出海一系列过程中,近地层风场特征有个较全面的认识,为结构风工程的设计和防台抗台提供参考。

1 莫拉克影响期间风场分布特征热带气旋风场是风电场科学利用风能和防范热带气旋最基本的信息。雷小途等[17]研究表明:西北太平洋的热带气旋若强度越强,其效应是生成位置的纬度越南,移速越大,移向越偏西,在同一纬度上北上可能性也越大。郭丽霞等[18]分析了登陆热带气旋入黄渤海后强度加强的比率达49%,9月加强的频数最多,加强幅度最大。每个热带气旋都有其独特的地面 (海面) 风场结构,它的移向、移速以及空间结构不仅与热带气旋强度有关,还与所经过的下垫面有关。在空旷的洋面上粗糙度小,风场结构基本为圆对称。当遇到较大的岛屿和不同走向的海岸线,受地形摩擦作用,风场演变成非对称结构。危险的大风区通常位于热带气旋移动路径的右前方,左侧虽也存在,范围比右侧小,但不同的热带气旋和不同走向的海岸线其大风范围差异很大,通常热带气旋最大风圈半径随最大风速的增加而减小[19]。本章通过分析沿岸19座测风塔的风速分布及随时间的演变,帮助风电场运行人员了解热带气旋风场结构,判断风电场所处热带气旋移动路径的方位,采取有效的防御措施,减少损失增加发电量。

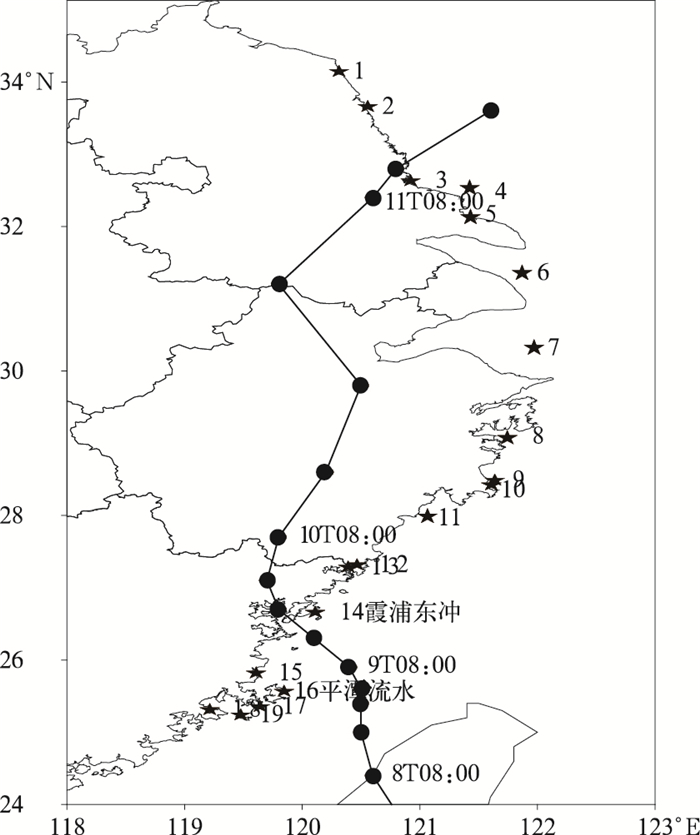

1.1 概况莫拉克是穿过我国台湾再次在福建沿海登陆并北上于江苏入海的典型路径。2009年8月4日02:00 (北京时,下同),莫拉克生成于西北太平洋上,生成后向偏西方向移动,于7日23:45在我国台湾花莲登陆,8月8日08:00进入台湾海峡,9日16:20在福建霞浦北壁沿海再次登陆,登陆时中心附近最低气压为955 hPa (霞浦西洋站本站气压),近中心最大风力12级 (33 m·s-1)。登陆后经浙江、江苏,在江苏射阳入海。

对于风力发电而言,福建中、北部和浙江南部,莫拉克是一个防御型热带气旋,由于最大风速一度超出了风机切出风速 (25 m·s-1),处于超过25 m·s-1大风区的风电场停机,但整个莫拉克影响期间发电量增加,如平潭某风电场多发电108×104 kWh。对于浙江北部和江苏沿海而言,莫拉克是可利用型热带气旋,整个过程几乎天天满发,6 d的发电量是当月发电总量的2/3,如江苏如东某风电场多发电742×104 kWh。

1.2 地面风场分布特征地面风场随着莫拉克的逼近而变化。当莫拉克中心位于24°N附近,120°~130°E之间时 (8月6日),其结构近似于圆形,浙江沿海至福建北部沿海和中部岛屿风速15~22 m·s-1,风向东北。随着莫拉克中心靠近我国台湾中部沿海 (8月7日),浙江至福建中部沿海风力增大,日最大风速介于15~26.8 m·s-1之间,其中玉环、苍南鹤顶山最大风速超过25 m·s-1。

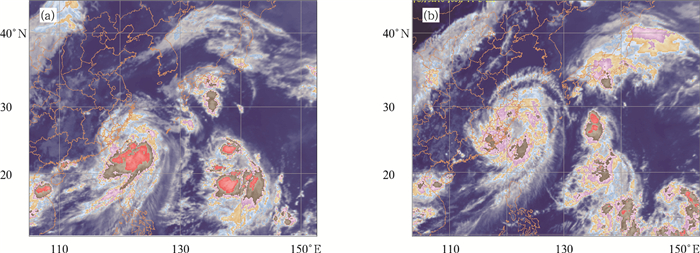

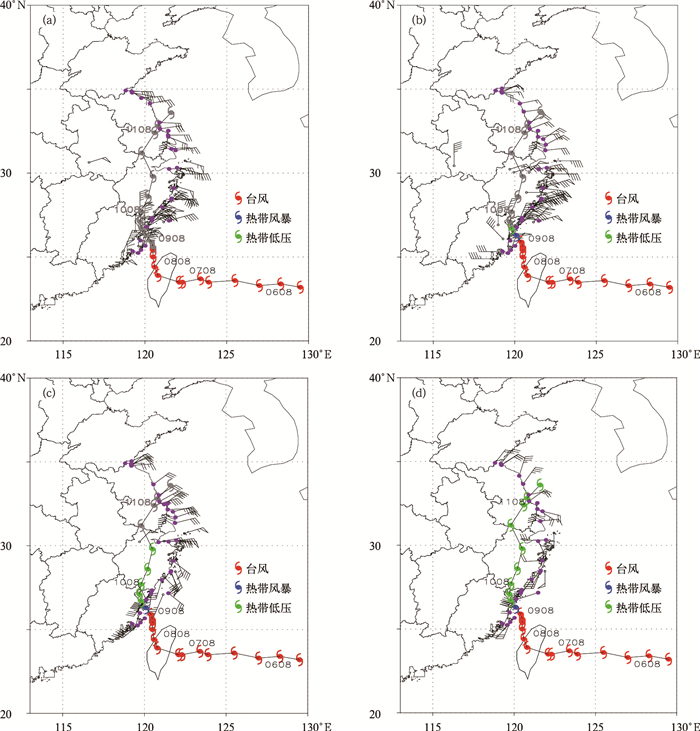

8月8日莫拉克穿过我国台湾岛并进入台湾海峡,受台湾地形的影响,强度略减,云系松散,结构近似于椭圆 (图 1a)。沿海风力加大,莫拉克中心右前方风速大于左半部 (图 2a),其中影响霞浦时为30 m·s-1、影响福清东瀚时达30.1 m·s-1。

|

|

| 图 1. 2009年8月8日 (a) 和9日 (b) 卫星云图 Fig 1. Satellite cloud images on 8 Aug (a) and 9 Aug (b) in 2009 | |

|

|

| 图 2. 2009年8月8日 (a)、9日 (b)、10日 (c)、11日 (d) 测风塔 (紫色圆点)10 m高度和地面气象观测站 (黑色圆圈) 实测日最大风速 Fig 2. Observed wind fields by anemometer towers at 10-m height (purple dot) and weather stations (black circle) on 8 Aug (a), 9 Aug (b), 10 Aug (c) and 11 Aug (d) in 2009 | |

9日随着莫拉克向大陆靠近,不对称性结构更加明显 (图 1b),浙江南部和福建北部沿海风力继续加大 (图 2b),大于25 m·s-1的风速范围北伸至浙江石浦,最大值出现在莫拉克中心附近 (霞浦东冲风速为31 m·s-1) 和右前方 (浙江玉环为37 m·s-1),莫拉克运行路径的左侧风向转为西北和西风,风速明显小于8日 (20 m·s-1以下)。

9日下午莫拉克登陆后进入浙江境内,沿海风速明显减小,最大风速极值为玉环的24 m·s-1。位于莫拉克环流外围的江苏沿海风力6~7级,风向东北 (图 2c);浙江沿海位于莫拉克路径的右前方,最大风速17~24 m·s-1,福建沿海最大风力6~7级,风向西南。

11日莫拉克北上至江苏境内并从江苏中部沿海入海,江苏沿海风力仍保持6~7级 (图 2d);浙江风速减小至20 m·s-1以下,福建除北部沿海外已不受莫拉克影响。

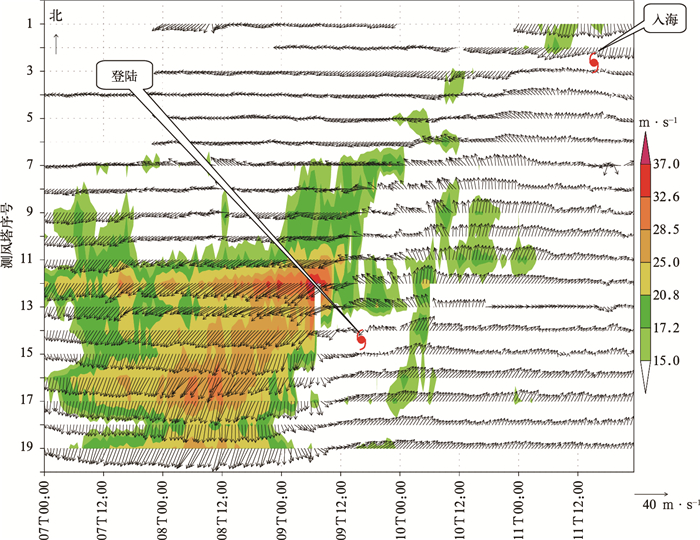

1.3 50 m高度风的时间演变和气压变化图 3是莫拉克影响期间各测风塔50 m高度风的时间演变图,纵坐标是测风塔序号,自北向南用1~19表示,测风塔详细信息见表 1。

|

|

| 图 3. 2009年8月莫拉克影响期间50 m高度各测风塔风速随时间演变 Fig 3. Typhoon Morakot wind speed evolvement at 50-m height of anemometer towers in Aug 2009 | |

|

|

表 1 莫拉克移动路径附近测风塔一览表 Table 1 The information of anemometer towers near the track of Typhoon Morakot |

由图 3可见,莫拉克影响期间15~19号塔位于莫拉克路径中心附近的左侧, 风向经历了NNE→NW→SW逆时针旋转;11~14号塔位于莫拉克中心附近的右侧, 风向经历了NE→E→ES→WS顺时针旋转,且风速最大,强风中心出现在莫拉克登陆前;6~10号塔风向变化同11~14号塔,由于这些塔距离莫拉克登陆点较远,登陆前的偏北风比较小,莫拉克登陆后北上逐渐靠近,偏南风较大;1~5号塔 (江苏境内) 位于莫拉克入海地段,其中4~5号塔风向变化类似于6~10号塔,表明测风塔处于陆上莫拉克中心附近的右侧,受其强度减弱影响,越往北偏南风越小,3号塔正位于入海莫拉克中心南侧附近,在莫拉克入海期间风速小,而1~2号塔始终处于莫拉克前进方向的前方或左侧, 风向变化与其南侧各塔有很大的不同,风向变化角度不大,介于NE—E—NE之间,没有出现偏南风,而且在莫拉克入海期间东北风明显加大。

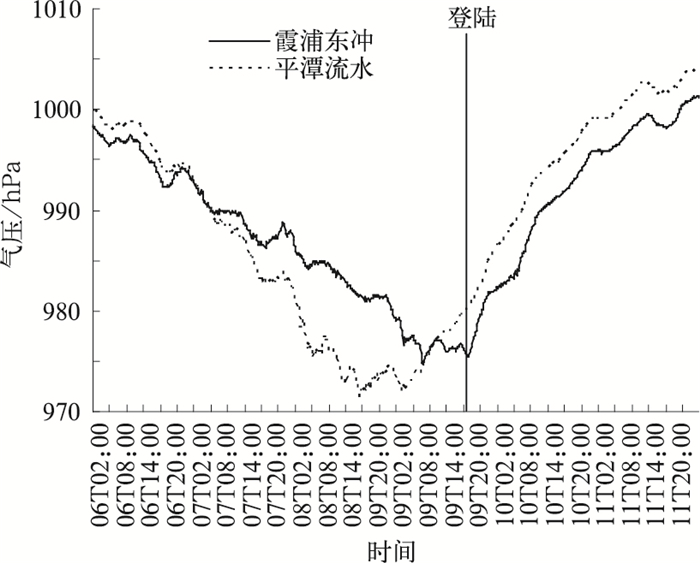

当莫拉克靠近我国台湾中部沿海时,气压下降,平潭流水 (16号塔) 气压下降最快 (图 4,图 5)。8日08:00,莫拉克穿过我国台湾岛进入台湾海峡,其中心逐渐靠近平潭流水,气压达到最低。9日02:00莫拉克向西北移动到平潭岛的纬度上,平潭流水的气压出现次低,之后回升。随着莫拉克向大陆靠近,登陆点附近的东冲 (14号塔) 气压下降至最低点,由于东冲位置较平潭偏北,气压最低点出现迟于平潭,莫拉克登陆后气压快速上升。

|

|

| 图 4. 莫拉克路径周围测风塔站点分布 Fig 4. Anemometer towers around track of Typhoon Morakot | |

|

|

| 图 5. 莫拉克登陆点附近气压变化 Fig 5. The air pressure evolvement nearby Typhoon Morakot landing sites | |

总之,位于莫拉克路径左侧测风塔风向逆时针旋转,右侧风向顺时针旋转。在莫拉克登陆点附近的福建和浙南沿海 (9~19号塔),登陆前风向偏北,风速最大。即将登陆时风向快速转换,风速减小,气压降到最低。登陆后可出现偏南大风;入海时,入海点北侧可出现较大的偏北风。风电场管理人员可根据本地测风塔的气压、风向、风速变化,判断热带气旋与风电场的相对位置,合理防范热带气旋并有效利用热带气旋风能资源。

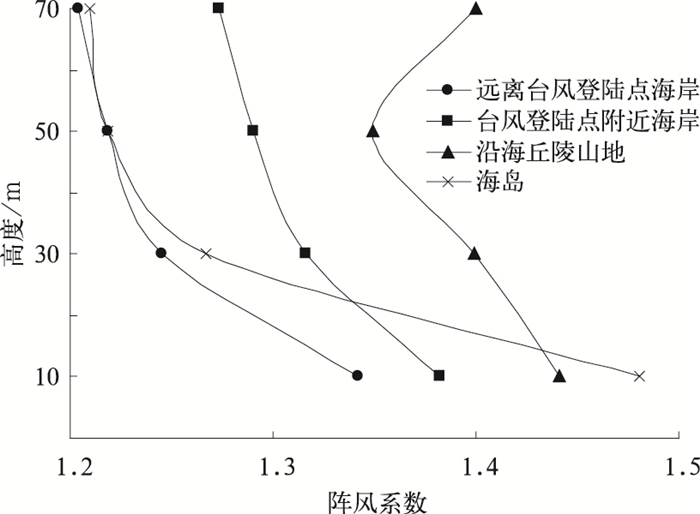

2 阵风系数特征IEC 61400-1:1999[20]中极端风速模型 (EWM) 为

|

(1) |

式 (1) 中,Zhub为风电机组轮毂高度,ve50和vref分别为50年一遇瞬时极大风速和10 min最大风速,1.4为阵风系数,是3 s平均极大风速与10 min平均最大风速的比值,在相同的风速条件下,阵风系数越大表示瞬时风速比平均风速要大得多。

33座测风塔所处的地形有丘陵山地、沿海低山或沙滩和海岛,莫拉克影响期间,不同位置和不同地形阵风系数存在差别 (图 6):丘陵山地 (4座塔) 很特殊,50 m高度以下阵风系数随高度升高而减小,50 m到70 m高度变化相反,50 m高度左右是阵风系数最小的层次,平均阵风系数介于1.35~1.44;海岛 (5座塔)10~30 m高度阵风系数衰减迅速,30 m高度以上衰减趋于缓慢,平均阵风系数介于1.21~1.48;在沿海低山或沙滩处,莫拉克登陆点附近 (7座塔) 观测到的阵风系数和远离登陆点地方 (17座塔) 观测到的阵风系数随高度变化相似,都随高度升高而减小,远离登陆点的平均阵风系数为1.2~1.34,登陆点附近的平均阵风系数为1.27~1.38。70 m高度阵风系数为1.2~1.4,其中远离登陆点和海岛阵风系数最小,在登陆点海岸阵风系数为1.3左右,丘陵山地最大,约为1.4。由此可见,除丘陵山地外,阵风系数随高度减小,70 m高度达到1.2~1.3,唯有丘陵山地可达1.4。

|

|

| 图 6. 莫拉克影响期间不同地形条件下平均阵风系数随高度变化 Fig 6. Typhoon Morakot mean gust coefficient evolvement with height | |

3 湍流强度特征

湍流强度是风电机组设计和安全运行的重要参数,对风电机组性能和寿命有直接影响,当湍流强度增大时,会减少输出功率,还可能引起极端荷载,最终削弱和破坏风电机组。

湍流产生有两个主要原因:一个是流动的气流受到地面粗糙度摩擦或者阻滞作用发生扰动;另一个是由于空气密度差异和大气温度差异引起的气流垂直运动。通常情况下,上述两个原因往往同时导致湍流的发生[1]。当热带气旋靠近陆地时,其风向会发生剧变,两种影响因素将发生变化,从而导致湍流强度发生变化。

在风电领域,湍流强度定义为10 min内风速随机变化幅度的大小,即10 min脉动风速的标准偏差与同期水平平均风速的比率,它是风电机组运行中承受的疲劳载荷。湍流强度按下式计算:

|

(2) |

式 (2) 中, V为10 min平均风速,σ为10 min平均风速的标准偏差。

|

(3) |

式 (3) 中,vi为10 min的采样风速。

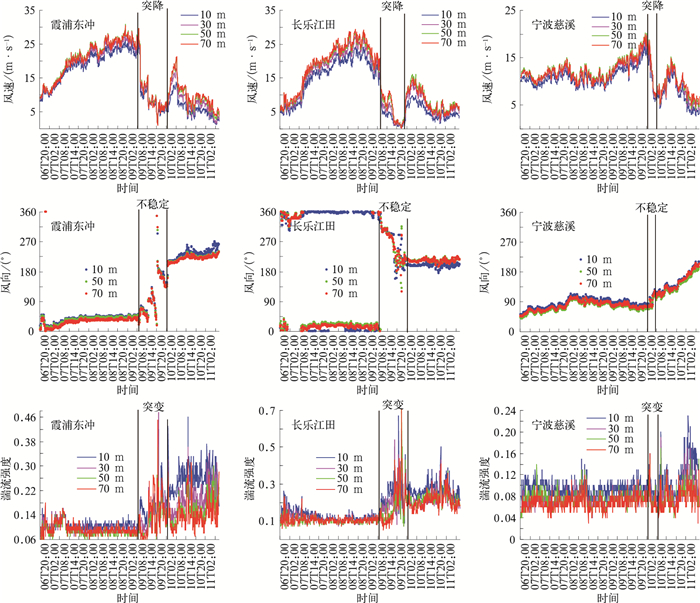

3.1 湍流强度与登陆点及风向的关系图 7是位于莫拉克不同方位的3个测风塔的风速、风向、湍流强度演变图。霞浦东冲塔位于莫拉克中心北侧附近,长乐江田塔位于莫拉克中心南侧附近。由图 7可以看到,在莫拉克登陆前后,风速突降,风向急剧变化,湍流强度突变现象异常明显;在离莫拉克登陆点稍远的洞头大门岛和平潭流水 (图略),在莫拉克登陆前后风向也不稳定,湍流强度虽然也发生了剧烈的变化,但变化幅度较莫拉克中心附近小;位于北侧较远的宁波慈溪 (图 7),风向比较稳定,湍流强度突变不明显。

|

|

| 图 7. 位于莫拉克登陆处不同地点湍流强度与风速、风向的关系 Fig 7. The turbulence intensity, wind speed and wind direction of different anemometer towers located around Typhoon Morakot landing area | |

3.2 湍流强度与下垫面的关系

湍流强度一般随下垫面的粗糙度增加而增大,不同的地形其增量不同,下面选择代表平坦沙地、防风林或灌木和山地3种典型地形下垫面的测风塔进行描述。

3.2.1 地形平坦的沙地长乐江田 (图 7) 在东北风期间,各高度湍流强度变化都比较平稳,并随高度减小,最大值为0.12左右,这是因为风来自海上,下垫面粗糙度小,随着风速增大,上下层湍流强度的差异变小;当莫拉克靠近时,风向极不稳定,气流经过的下垫面性质在不断地变化,湍流强度出现了很大波动,最大可超过0.46;当风向稳定为偏南风后,湍流强度又趋向稳定,由于风来自陆上,低层受下垫面影响湍流强度增大,可超过0.22,湍流强度随高度呈减小趋势,上下层差值可达0.16。

3.2.2 地形平坦但有树木莆田南日岛 (图 8) 由于塔的北边有一片近10 m高的防风林,因此东北风时湍流强度随高度减小。低层风速和湍流强度都明显受下垫面影响,风速小,湍流强度量值很大,达到0.28左右,高层却不受影响,约为0.12,风速越大湍流强度越稳定;当风向不稳定时,湍流强度出现突变;偏南风时,由于塔的南面较开阔,已不受防风林影响,且风速减小,湍流强度表现为低层减小,高层增大,但依然遵循随高度减小的规律。

|

|

| 图 8. 不同地形测风塔湍流强度与风速、风向的关系 Fig 8. The turbulence intensity, wind speed and wind direction of anemometer towers at different terrain | |

3.2.3 丘陵山地

福鼎佳阳 (图 8) 距海较远,无论是偏北风还是偏南风都受地形影响,湍流强度比海边大,偏北风时随风速的增大而增大,偏南风时随风速的增大而减小。湍流强度不随高度减小,偏北风时高层70 m高度湍流强度反而比50 m高度大,量值与10 m高度的湍流强度相当,最高达0.26;偏南风时30 m高度以上的湍流强度都很接近,且小于10 m高度。在闽浙交界处,这种地形具有一定的代表性,复杂的湍流强度变化,是山地区域风电场遭受高强度热带气旋袭击后发生严重损失的原因之一,应引起足够的重视。

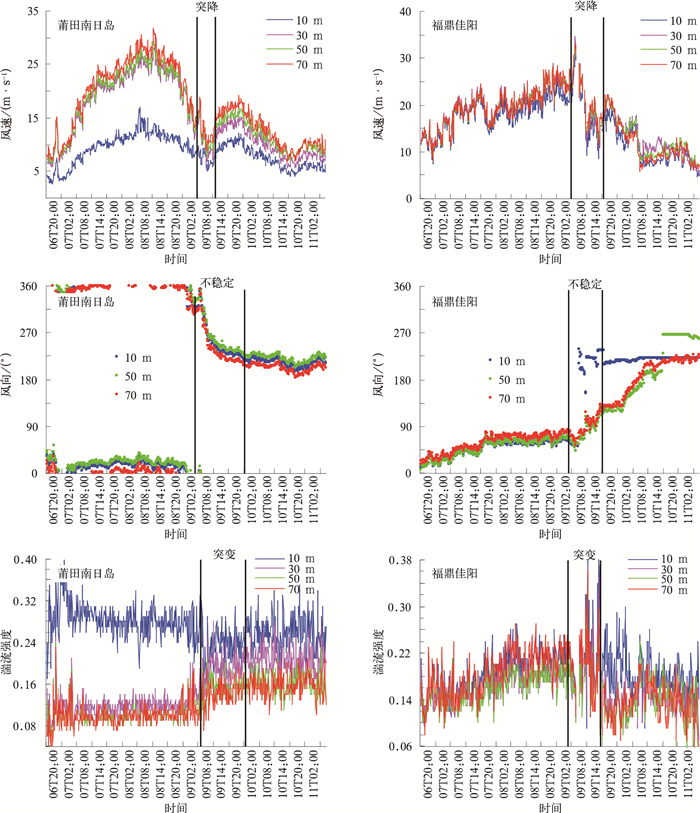

3.3 湍流强度和风速的关系 3.3.1 基于IEC标准的湍流强度分布IEC 61400-1 2005版[21]根据WTGS安全等级给出了15 m·s-1风速对应的湍流强度I15三级湍流强度曲线 (图 9),图中A, B, C曲线是根据标准湍流模型绘制,A级表示较强湍流强度,阈值为0.16;B级表示中等湍流强度,阈值为0.14;C级表示较弱湍流强度,阈值为0.12。但热带气旋影响下的湍流强度是否符合这种分布,需计算莫拉克影响期间各测风塔的湍流强度,以各测风塔I15大小接近及分布曲线形状相似进行分组并求平均,得到I15<0.11, 0.11≤I15<0.13, 0.13≤I15<0.15, I15≥0.15各等级的平均湍流强度分布曲线,发现各高度的平均湍流强度变化曲线与IEC标准曲线有很大差别。

|

|

| 图 9. 莫拉克影响期间50 m高度平均湍流强度随风速的变化曲线 Fig 9. Mean turbulence intensity of Typhoon Morakot along with wind speed at 50-m height | |

以50 m高度为例说明莫拉克影响期间湍流强度曲线的变化形态。当I15<0.11时 (图 9),风速小于15 m·s-1的湍流强度随风速增大而减小,大于20 m·s-1时,湍流强度略有增大,大于22 m·s-1湍流强度超过C级曲线,但最大不超过B级曲线。当0.11≤I15<0.13时,相当于C级湍流强度,湍流强度也随风速增大而减小,风速小于5 m·s-1时湍流强度减小很快,大于5 m·s-1变化不大,当风速大于15 m·s-1时湍流强度超过C级曲线,风速大于20 m·s-1时达到B级曲线,随后呈减小的变化,但减小速度小于标准B级曲线,接近A级曲线;当0.13≤I15<0.15时,相当于B级湍流强度,在7~11 m·s-1风速区间湍流强度达到最大,随后随风速增大而减小,风速达到15 m·s-1后湍流强度维持在B级以上,风速超过25 m·s-1后,湍流强度维持在A级以上;当I15≥0.15时,相当于A级及以上的湍流强度,在12~15 m·s-1风速区间湍流强度达到最大,大于15 m·s-1随风速增大而减小,在15~20 m·s-1之间减小特别明显,随后减小缓慢,但始终未超过标准A级曲线。值得注意的是,I15达B级和A级及以上的湍流强度值会在风速7~17 m·s-1形成一个峰值,A级及以上湍流强度的峰值区的风速大于B级风速,且前者峰值超过B级曲线,后者超过C级曲线,但不超过A级曲线。

总之,莫拉克影响期间,50 m高度湍流强度与风速的关系不似IEC标准曲线随风速增大稳定减小,当风速达到一定强度时,湍流强度基本上变化很小;另外莫拉克小风速的湍流强度小,远离标准C级曲线,大风时段的I15分级曲线,B级湍流强度最强,曲线形态与标准曲线相去甚远,曲率也远小于标准曲线。

3.3.2 不同风向湍流强度变化莫拉克登陆点南北两侧测风塔的湍流强度随风速变化有很大不同 (图略):在登陆点北侧,当风速不超过12 m·s-1时,湍流强度随风速的增加而减小,超过12 m·s-1湍流强度随风速表现为增加,最终全部超过IEC标准A级曲线;在登陆点南侧,湍流强度随风速的变化比北侧小,风速达22 m·s-1时各高度的湍流强度几乎一致,徘徊于标准A级曲线附近。

分析湍流强度和风速、高度之间关系表明 (图略):无论南风还是北风,风速越大,各层湍流强度差异越小。同等风速、相同高度的湍流强度,偏南大风均大于偏北大风,出现这种现象的可能原因是莫拉克的偏北大风来自于海上,而偏南大风来自于陆地,下垫面粗超度的增加加剧了气流的扰动。大风速时段 (不小于20 m·s-1),位于莫拉克北侧的湍流强度大于南侧,北侧各高度偏北大风湍流强度之间的差异比南侧相应风向明显,表明北侧垂直方向的扰动更强。

4 小结1) 台风莫拉克 (0908) 经过之处,其左侧风向逆时针旋转,右侧风向顺时针旋转;在莫拉克登陆前后,气压降到最低,风向快速转换,眼区风速小;莫拉克登陆后,出现偏南大风。

2) 33座测风塔计算结果表明,莫拉克影响期间,10 m高度阵风系数为1.3~1.5,70 m高度阵风系数介于1.2~1.4之间,比文献[13]历史台风大风的阵风系数1.61要小。阵风系数随高度变化与地形有关,丘陵山地50 m以下随高度升高而减小,50 m以上随高度升高而增加,沿海低山或沙滩和海岛整层皆随高度升高而减小。

3) 在远离莫拉克的地方风向稳定,湍流强度变化较平稳,其大小取决于下垫面属性,下垫面复杂,湍流强度大;在登陆点附近,风向、风速、湍流强度出现突变,丘陵山地湍流强度变化最为复杂,建设风电场应对当地湍流强度做细致的考察分析。登陆点北侧湍流强度随风速的增加先减小后增大,最终各高度全部超过IEC标准A级曲线;而位于南侧处湍流强度随风速的变化比北侧小的多,当风速达到22 m·s-1时各高度的湍流强度几乎一致,并徘徊于标准A级曲线附近。

4) 莫拉克影响期间,湍流强度与风速关系不符合IEC标准曲线,随风速增大稳定减小,当风速达到一定强度时,湍流强度基本变化很小;I15达B级和A级及以上会在风速7~17 m·s-1形成一个峰值,但不超过A级曲线。小风速的湍流强度小,远离标准C级曲线;大风时段的I15分级曲线中B级湍流强度最强,与标准曲线形态相去甚远。

5) 无论南风还是北风,风速越大,各层湍流强度差异趋于减小。同等风速、相同高度的湍流强度,偏南大风都大于偏北大风。大风速时段 (不小于20 m·s-1),位于莫拉克北侧的湍流强度大于南侧,其北侧各高度偏北大风湍流强度之间的差异比其南侧相应风向明显,表明北侧垂直方向扰动更强。

| [1] | 贺德馨. 风工程与工业空气动力学. 北京: 国防工业出版社, 2006. |

| [2] | 陈飞, 班欣, 祁欣, 等. 连云港沿海地区及近海风能资源评估. 气象科学, 2008, 28, (增刊): 101–106. |

| [3] | 胡非, 洪钟祥, 雷孝恩. 大气边界层和大气环境研究进展. 大气科学, 2003, 27, (4): 712–728. |

| [4] | 张宏升, 李富余, 陈家宜. 不同下垫面湍流统计特征研究. 高原气象, 2004, 23, (5): 598–604. |

| [5] | 杨胜朋, 吕世华, 陈玉春, 等. 山地复杂下垫面湍流特征观测分析. 高原气象, 2008, 27, (2): 272–278. |

| [6] | 全利红, 胡非, 王迎春. 强天气过程中近地层风速的非线性动力学特征. 气候与环境研究, 2007, 12, (3): 287–295. |

| [7] | 程雪玲, 曾庆存, 胡非, 等. 大气边界层强风的阵性和相干结构. 气候与环境研究, 2007, 12, (3): 227–243. |

| [8] | 赵德山, 王立治, 洪钟祥. 冷锋过境时的边界层阵风结构分析. 大气科学, 1982, 6, (3): 324–332. |

| [9] | 宋丽莉, 吴战平, 秦鹏, 等. 复杂地形近地层强风特性分析. 气象学报, 2009, 67, (3): 452–460. DOI:10.11676/qxxb2009.045 |

| [10] | 李亚春, 武金岗, 谢志清, 等. 不同强风样本湍流特性参数的计算分析. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 28–34. DOI:10.11898/1001-7313.20080105 |

| [11] | 邵德民, 端义宏, 张维. 上海地区大风风速剖面特性的观测和分析//中国土木工程学会. 第十一届全国结构风工程学术会议论文集. 2004: 87-90. |

| [12] | 张光智, 徐祥德, 王继志, 等. 采用外场观测试验资料对登陆台风"黄蜂"的风场及湍流特征的观测研究. 应用气象学报, 2004, 15, (增刊): 110–115. |

| [13] | 宋丽莉, 毛慧琴, 汤海燕, 等. 广东沿海近地层大风特性的观测分析. 热带气象学报, 2004, 20, (6): 731–736. |

| [14] | 宋丽莉, 毛慧琴, 黄浩辉, 等. 登陆台风近地面层湍流特征观测分析. 气象学报, 2005, 63, (6): 915–921. DOI:10.11676/qxxb2005.087 |

| [15] | 王承凯. 风场湍流强度的计算及其对风电机组选型的影响//中国电机工程学会. 2008年中国电机工程学会年会论文集. 2009: PN4-02. |

| [16] | Kogaki Tetsuya, Matsumiya Hikaru, Abe Hiroyuki, et al. Wind characteristics and wind models for wind turbine design in Japan. Journal of Environment and Engineering, 2009, 4, (3): 466–478. |

| [17] | 雷小途, 陈联寿. 西北太平洋热带气旋活动的纬度分布特征. 应用气象学报, 2002, 13, (2): 218–227. |

| [18] | 郭丽霞, 陈联寿, 李英. 登陆热带气旋入黄渤海强度变化的环境场特征. 应用气象学报, 2010, 21, (5): 570–579. DOI:10.11898/1001-7313.20100506 |

| [19] | 胡邦辉, 谭言科, 王举. 热带气旋海面最大风速半径的计算. 应用气象学报, 2004, 15, (4): 427–435. |

| [20] | 王建平, 李秀荣. GB18451.1—2001/IEC 61400-1:1999风力风电机组安全要求. 北京: 中国标准出版社, 2001. |

| [21] | International Electro-technical Commission (IEC). IEC 61400-1 Ed.3, Wind turbines-part 1: Design requirements, 2005. |

2012, 23 (2): 184-194

2012, 23 (2): 184-194