2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

随着多普勒天气雷达的应用,从春季到秋季,当天空无云或有云但没有降水时,经常可以观测到大面积的非降水气象回波。一般认为,产生该类回波的主要原因有可维持较长时间的、有着很强空气折射指数的水平气层或垂直气层造成的反射,大气湍流造成的折射指数起伏引起的散射及气溶胶、昆虫等引起的散射等[1]。随着雷达观测数据的不断应用,该类回波在一定程度上影响了降水估算的准确度及雷达资料的同化效果,自动识别非降水气象回波,以改善雷达资料的应用效果成为必要。在非降水气象回波的起因与演变特征方面,Wilson等[2]对美国佛罗里达州、科罗拉多州的晴空回波进行了分析,发现从春季到秋季,经常可观测到晴空回波,且认为晴空回波主要来源于昆虫引起的微粒散射及布拉格散射。Kenichi[3]对1997年7—12月日本关东平原的晴空回波进行了统计,分析了其相关特征及与地面温度、风等气象要素的关系,发现其存在明显的日变化,与日平均气温关系密切,且在海洋上基本观测不到晴空回波;张旭等[4]进行了大气折射率结构常数估算模式研究;魏鸣等[5]分析了南京地区晴空回波的演变特征,认为南京地区的晴空回波主要由布拉格散射引起。

在不同的回波分类方法方面,Steiner等[6]从回波的三维结构来识别降水与非降水回波,能够较好地识别出超折射回波及海浪回波,但在识别强度较大、范围较广的晴空回波方面并不理想。Kessinger等[7-8]提出了采用模糊逻辑的回波分类技术。NCAR已经广泛应用了基于模糊逻辑的各种回波识别方法[9-10],但在晴空回波的识别方面仍需要进一步改进。Gourley等[11]提出了偏振雷达识别降水、非降水回波的模糊逻辑方法,较好地识别出了地物、超折射、晴空等非降水回波。随着我国多普勒天气雷达的建设,已建成雷达被广泛应用于降水估测、临近预报等方面[12-17]。在提高多普勒天气雷达资料的质量方面,刘黎平等[18]、江源等[19]进行了对多普勒天气雷达地物回波模糊识别方法的研究,有效识别出地物及超折射回波,但目前国内在多普勒天气雷达上自动识别非降水气象回波少见报道。

本文运用基于模糊逻辑的方法对非降水气象回波进行了识别,对PPI (plan position indicator) 进行初步分类后,对成片回波的属性值进行计算,依据片回波的属性值动态改变回波片内点识别时的阈值,从而实现了点回波的动态阈值识别。

1 个例选取及特征分析本文所选数据为北京SA雷达观测的基数据。为了减小雷达估测降水的误差,本文主要目的是识别非降水回波。非降水回波的定义是在地面没有观测到降水时的雷达回波,它包含晴空回波、未形成降水的云回波和昆虫、鸟等生物回波。昆虫或鸟可以形成一些非降水回波,但是大范围的昆虫或鸟类的活动在北京周边很少观测到,所以北京地区观测到的较大区域的非降水回波除了超折射现象引起的回波外,绝大部分应该是由大气中折射指数涨落引起的。如果对应区域卫星观测的TBB(black body tempera-ture) 温度高于273 K,认为该回波为晴空回波。经过对数据的分析,在晴空时出现的回波与有云但无降水时的回波在特征上较为相似,故将这两类回波作为一类,统归为非降水气象回波进行分析。本文依据回波的形状、强度、演变等特征,同时结合地面观测的降水资料来选取非降水气象回波的个例,所选个例的持续时间都在24 h以上。此外,为消除超折射的影响,在分析前,首先对数据进行了超折射回波的剔除[14-15]。

通过分析2008年、2009年、2010年3年的数据发现,在3月中旬即可出现该类回波,并一直可持续到11月中旬。夜晚的回波强度及面积一般明显大于白天,最强的可超过20 dBZ,常出现在3 km以下,径向速度最大可达到15 m·s-1以上,速度谱宽多大于降水回波的谱宽。在最低仰角,回波最大可达到距离雷达站300 km处。在第2个及以上仰角,当夜晚雷达回波较强、回波面积较大时,回波形状大多接近于圆形。整层的回波平均强度一般在15 dBZ以下。虽然回波的最大强度可达到20 dBZ以上,但所占面积比例较小,大部分的非降水气象回波强度明显小于降水回波。非降水气象回波基本在雷达站附近演变,相对于降水回波,整片的非降水气象回波没有明显移动。

2 识别方法考虑到非降水气象回波通常是成块出现,其回波强度、回波强度的局地变化等与降水回波有明显差异,本文设计了先对回波进行分块,初步判断PPI是否为降水回波,然后判断每块回波的属性,根据是否为非降水回波的可能性,确定一个判断阈值,然后再根据这个阈值,对每个格点回波进行判断,最后将每个格点回波识别为降水回波或者是非降水回波。而逻辑识别用的隶属函数是根据降水回波和非降水回波的特性差异得到的。另外,本识别方法主要考虑的是对非降水回波采取严格的识别标准,主要是防止降水回波被误判为非降水回波,从而造成雷达资料有效信息的损失。经过统计,非降水气象回波的强度在30 dBZ以下,因此将30 dBZ以上的回波归为降水回波,只对强度在30 dBZ以下的回波进行识别。

具体的识别流程:① 在去除地物后,将强度在-20 dBZ以上的回波用SCIT (Storm Cell Identification and Tracking) 算法[20]组合成片。② 若存在面积为2000 km2以上的回波片,当其满足特定条件,即表 1中任一条件时,将整个PPI识别为降水回波。表 1中的条件是通过统计非降水回波的强度、高度等特征得出的,非降水回波的相关参数均明显小于表 1中的值。③ 若不能将整个PPI判断为降水,将零散回波及面积在2000 km2以下的回波片作为零散回波进行处理。本文使用的隶属函数是以0.5为阈值求取的,因此对于零散回波,其点识别时的阈值设为0.5。④ 对于面积在2000 km2以上的回波片,依据通过隶属函数计算的片回波属性值确定逐点识别时的阈值。对于片属性值在0.5以上的回波,仍采用0.5作为点识别时的阈值。对于片属性值在0.5以下的片内回波点,用1减去该片回波的属性值作为阈值。当点回波的属性值大于或等于阈值时,认为是非降水气象回波。这样做使片属性值在0.5以下的点回波识别阈值得到了提高,可以降低降水回波的误判,同时也应考虑到会在一定程度上降低非降水回波的识别正确率。

|

|

表 1 识别为降水回波的条件 Table 1 Conditions of echoes identified as precipitation |

2.1 片回波属性值计算方法

为了建立识别非降水回波的隶属函数,利用卫星和地面资料相结合的方法确定非降水回波的真值,在此基础上建立片回波和点回波的识别隶属函数,并对效果进行检验。非降水回波的样本从连续24 h地面观测没有降水时出现的回波中选取。对于非降水回波,当与雷达数据时间间隔在30 min以内的TBB数据在雷达观测范围内温度在273 K以下的比例达到10%时,认为该片回波有云存在。从雷达站周边连续3 h以上地面观测有降水时出现的回波中选取降水回波样本。以此为依据选取面积在2000 km2以上的回波片,共选取5466个非降水回波片,其中有云个数为1655,降水回波片有4327个,其中用于统计的非降水片有2693个 (有云个数为934),降水回波片有2193个。片回波及点回波各个参量的隶属函数是以0.5为阈值进行求取的。

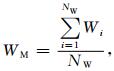

根据第1章分析的非降水回波的特征,本文使用了3个参量用于成片回波属性值的计算,包括从速度谱宽提取的片回波平均谱宽 (WM),与回波形状有关的1个参量 (RA_R),与回波变化有关的1个参量 (RP30_A),这些量的定义如下:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

其中,NW表示片中的回波点对应的谱宽值个数,Wi表示回波点对应的谱宽值,A表示片回波的面积,AR表示以该片回波几何中心为圆点,以片中回波点到几何中心最大距离为半径的圆的面积。AP30表示在当前时刻前30 min时的观测数据在当前回波片范围内的面积。RA_R的大小反映了回波片形状接近于圆的程度,RA_R值越接近1,回波片形状越接近圆。RP30_A反映了回波随时间的变化情况,因非降水回波多在雷达站附近演变,RP30_A越小,是降水回波的可能性越大。图 1给出了各参量的概率分布。

|

|

| 图 1. 片回波的WM,RA_R和RP30_A的概率分布 Fig 1. Probability distribution of WM, RA_R and RP30_A | |

由图 1可知,降水回波的平均谱宽明显小于非降水气象回波的平均谱宽。对于RA_R,因为非降水回波在最低仰角的形状不规则,所以非降水回波在值小于50的区域也有明显的分布。相对于非降水气象回波,降水回波随时间有明显的移动,所以降水回波片的RP30_A值明显小于非降水气象回波片。

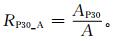

根据这些参量的概率分布,得到各个参量的隶属函数,如图 2所示。

|

|

| 图 2. 片回波WM,RA_R和RP30_A的隶属函数 Fig 2. Membership functions of WM, RA_R and RP30_A for calculating the attributes of echo pieces | |

使用数据库中的另一部分资料 (除用于统计的数据),包括2773个非降水回波片 (有云个数721)、2134个降水回波片,对上述分析结果进行效果分析。参量的权重均设为1时,绝大部分降水回波的属性值在0.5以下,非降水回波片的属性值大部分在0.5以上。使用分片的方法可提高大部分降水回波逐点识别时的阈值,有助于减少降水回波的误判,但同时应注意到由于部分非降水回波片的属性值小于0.5,不可避免地会降低非降水回波的识别率。

2.2 逐点识别方法从上面用于统计的回波片中选取点回波样本进行点回波特征的统计,从用于效果分析的回波片中选择点回波进行效果分析。非降水回波样本的强度选择范围为-20~30 dBZ。由于本文只对强度在30 dBZ以下的回波进行识别,因此对于降水回波只选择在30 dBZ以下的进行统计与效果分析。降水回波样本点的选择标准为有降水的雨量站上方3×3的范围内强度为15~30 dBZ的点。共选取39924057个非降水回波点,771395个降水回波点。

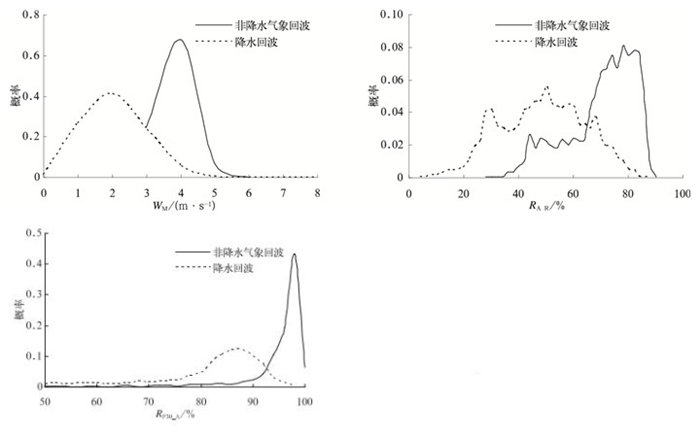

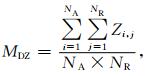

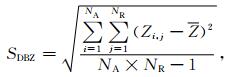

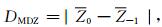

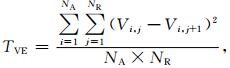

其中用来统计的非降水回波点有19231831个,降水点有367709个。对回波逐点识别时,采用了5个参量,即与回波强度有关的区域平均回波强度 (MDZ)、回波的区域标准差 (SDBZ),相邻时刻同位置回波的差异程度 (DMDZ)。从径向速度、速度谱宽中提取两个物理量:径向速度的纹理变化 (TVE)、速度谱宽的区域平均值 (MSW)。这些量的定义如下:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

其中,NA,NR表示在方位和距离方向定义的计算范围,i为数据的方位角序号,j为数据的距离库序号,Zi, j为任意点的回波强度,Z为任意点的回波区域平均值,SDBZ反映了区域回波的离散程度;Z0为当前时刻某点的区域回波平均值,Z-1为该点前一时刻的平均值,DMDZ反映了区域平均回波强度随时间的变化情况;Vi, j为任意点的径向速度,TVE主要反映径向速度的局地变化大小。Wi, j为回波对应的谱宽值。对于与回波强度有关的物理量,规定NA=7,NR=13;对于径向速度和谱宽,NA=7,NR=13。数据在极坐标下进行计算,因为径向方向的分辨率是固定的,而切向分辨率随离雷达的距离变化而变化,所以只考虑径向方向的变化。图 3给出了点回波各参量的概率分布。

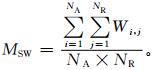

|

|

| 图 3. 点回波的MDZ,SDBZ,DMDZ,TVE和MSW概率分布 Fig 3. Probability distribution of MDZ, SDBZ, DMDZ, TVE and MSW | |

由图 3可知,对于与回波强度有关的物理量,平均回波强度差别明显,非降水气象回波的相邻时刻平均回波强度差主要集中在值较小的区域,表明非降水回波的演变速度要小于降水回波。对于区域回波标准差SDBZ,非降水气象回波的值也明显小于降水回波,表明非降水气象回波的局地差异要小于降水回波。非降水气象回波的TVE在较大值区域的分布明显大于降水回波,谱宽的分布比降水回波要宽一些。

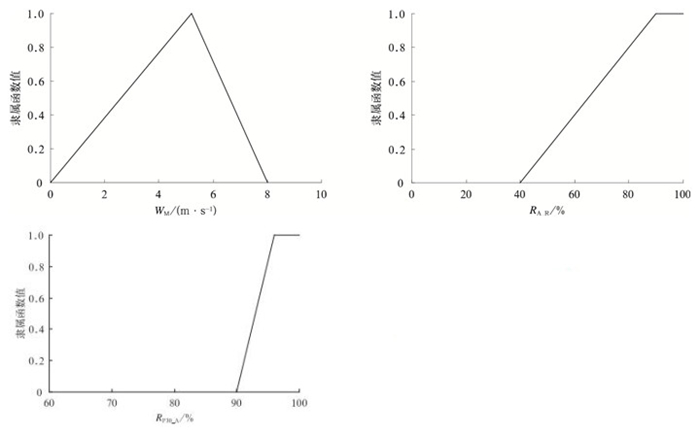

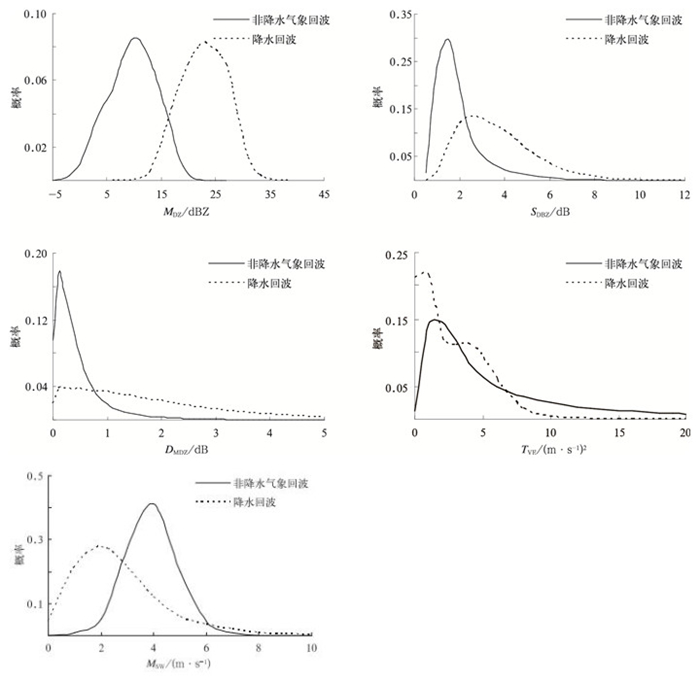

根据这些参量的概率分布,得到各个参量的隶属函数,如图 4所示。本文在各参量权重均为1的情况下,使用图 4中的隶属函数进行回波识别。

|

|

| 图 4. 点回波的MDZ,SDBZ,DMDZ,TVE和MSW隶属函数 Fig 4. Membership functions of MDZ, SDBZ, DMDZ, TVE and MSW | |

3 效果分析 3.1 统计分析

采用样本库中的另一部分点回波数据 (不含统计部分),包括20692226个非降水气象回波点,403686个降水点对如图 4所示的隶属函数进行效果分析,得到了阈值为0.5时各参量的识别正确率,如表 2所示。将所有参量的权重设为1,得到了本研究方法NPMDA (Non-Precipitation Meteorological echo Detection Algorithm) 及NCAR所用方法ICADA (Insect Clear Air Return Detection Algorithm)[9]的总样本正确率及降水的误判率,如表 3所示。

|

|

表 2 点识别的各参量正确率 Table 2 Identifiable accuracy of each characteristic parameter |

|

|

表 3 非降水气象回波识别正确率、降水误判率 (单位:%) Table 3 Identifiable accuracy for non-precipitation echoes and false detection rate of precipitation echoes (unit:%) |

本文NPMDA方法的POD (Probability of Detection), FAR (False Alarm Rate), CSI (Critical Success Index) 值分别为0.87, 0, 0.87。从表 3可以看出,本文的动态阈值方法NPMDA非降水气象回波识别率比ICADA方法有明显的提高,且能明显减少降水回波的误判。由于使用了表 1中的条件对整个PPI进行分类同时结合动态阈值,动态阈值方法的降水回波样本误判率为0,但在实际应用中,如果降水回波较弱,仍可能有一定的误判。如果不使用表 1的条件对整个PPI进行分类,而只使用动态阈值,降水回波样本有0.21%的误判率。对于较弱的非降水气象回波,其识别率有可能会进一步提高;对于较强的非降水气象回波,识别率可能会有所下降。

当使用表 1中条件对PPI进行分类,仅使用与回波强度有关的参量进行动态阈值方法识别时,非降水回波的识别正确率为76.2%,降水回波的误判率为0;当不使用表 1中条件对PPI进行分类,同时使用与回波强度、速度有关的参量,并采用0.5作为阈值时,非降水回波的识别正确率为89.5%,降水回波的误判率为2.63%。由此可见,与速度有关的参量对识别结果有明显影响,且动态阈值方法可明显降低降水回波的误判率。

3.2 个例分析本文分析了非降水回波识别较好、非降水回波识别较差、大片层状云降水误判较少、面积较小弱降水误判较少、面积较大弱降水误判较多等5种个例。

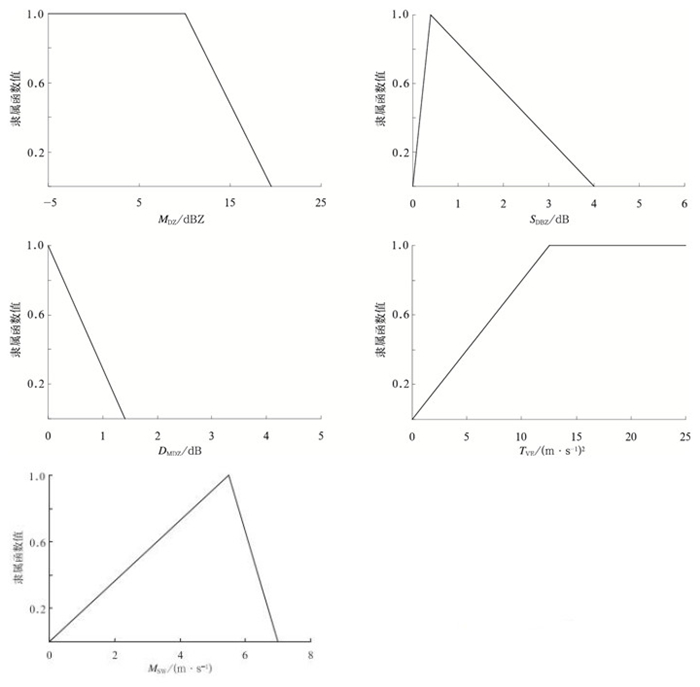

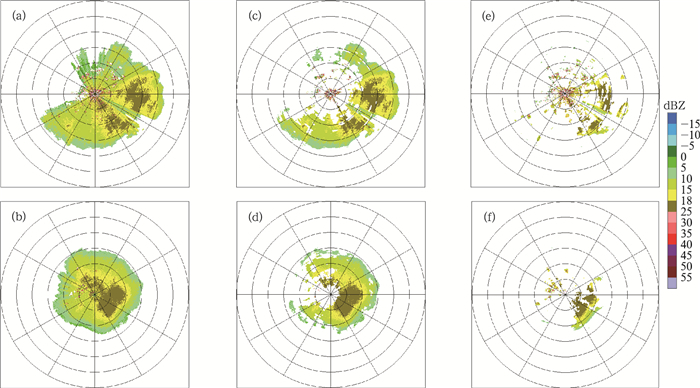

个例1是非降水回波识别较好的情况,时间为2010年10月4日23:00(北京时,下同)。当时北京地区天气晴好,地面观测无降水,地面观测和TBB数据都显示北京附近天空基本无云,在雷达站附近出现了大片非降水气象回波。20:00的探空数据显示层结稳定,1000,925,850,700,500 hPa的比湿分别为4.4,3.21,2.94,0.91,0.31 g/kg。图 5给出了不同识别方法后的识别效果对比。从图 5中可以看出,ICADA方法有较多的非降水气象回波未能识别,NPMDA方法识别出了绝大部分非降水回波。对于0.4°仰角,回波识别前,用Z=200I1.6估算的面雨量强度为8721.5 mm·h-1,用ICADA,NPMDA方法识别后面雨量强度分别为2778.6 mm·h-1,1841.6 mm·h-1。NPMDA方法减少了78.9%的虚假面雨量强度。

|

|

| 图 5. 2010年10月4日23:00北京雷达PPI识别效果对比 (相邻距离圈间隔为50 km) (a)0.4°仰角识别前反射率因子, (b)1.2°仰角识别前反射率因子, (c)0.4°仰角ICADA识别后剩余的反射率因子,(d)1.2°仰角ICADA识别后剩余的反射率因子, (e)0.4°仰角NPMDA识别后剩余的反射率因子, (f)1.2°仰角NPMDA识别后剩余的反射率因子 Fig 5. PPI of Beijing radar at 2300 BT 4 Oct 2010(range rings at 50-km intervals) (a) reflectivity at 0.4° elevation before echo identification, (b) reflectivity at 1.2° elevation before echo identification, (c) reflectivity remained at 0.4° elevation after echo identification with ICADA, (d) reflectivity remained at 1.2° elevation after echo identification with ICADA, (e) reflectivity remained at 0.4° elevation after echo identification with NPMDA, (f) reflectivity remained at 1.2° elevation after echo identification with NPMDA | |

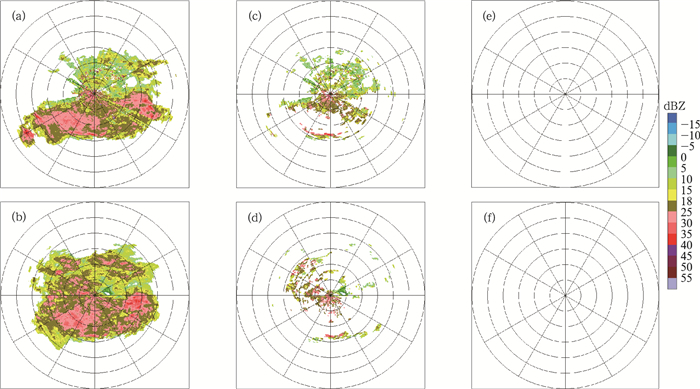

个例2是非降水回波识别较差的情况。图 6给出了2008年8月31日21:00北京雷达观测的回波不同识别方法的对比。20:00的探空数据显示层结稳定,1000,925,850,700,500 hPa的比湿分别为7.68,6.77,5.98,0.27,0.22 g/kg。由图 6可以看出,NPMDA方法识别出的回波明显多于ICADA方法,但仍有明显的剩余。对于0.4°仰角,识别前的面雨量强度为16781.4 mm·h-1,用ICADA,NPMDA方法识别后面雨量强度分别为8625.9 mm·h-1,6403.3 mm·h-1,NPMDA方法减少了61.8%的虚假面雨量强度。

|

|

| 图 6. 2008年8月31日21:00北京雷达PPI识别效果分析 (相邻距离圈间隔为50 km) (a)0.4°仰角识别前反射率因子, (b)1.3°仰角识别前反射率因子, (c)0.4°仰角ICADA识别后剩余的反射率因子,(d)1.3°仰角ICADA识别后剩余的反射率因子, (e)0.4°仰角NPMDA识别后剩余的反射率因子, (f)1.3°仰角NPMDA识别后剩余的反射率因子 Fig 6. PPI of Beijing radar at 2100 BT 31 Aug 2008(range rings at 50-km intervals) (a) reflectivity at 0.4° elevation before echo identification, (b) reflectivity at 1.3° elevation before echo identification, (c) reflectivity remained at 0.4° elevation after echo identification with ICADA, (d) reflectivity remained at 1.3° elevation after echo identification with ICADA, (e) reflectivity remained at 0.4° elevation after echo identification with NPMDA, (f) reflectivity remained at 1.3° elevation after echo identification with NPMDA | |

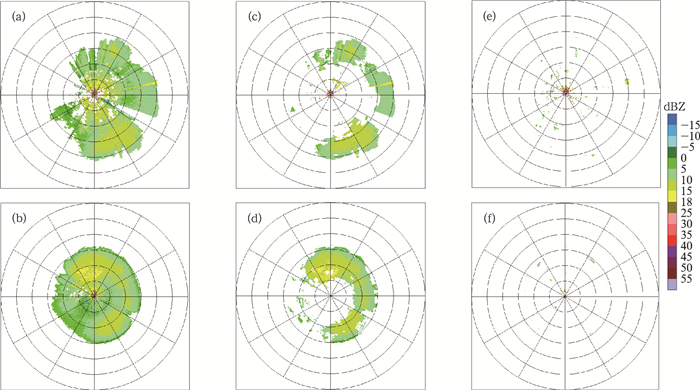

个例3是大片层状云降水回波误判较少的情况。图 7给出了2008年9月24日06:24北京雷达观测的回波识别情况。0.4°,1.3°仰角两片回波中达到20 dBZ的回波面积均在35%以上,因此当使用NPMDA方法识别时,两个PPI的回波均识别为降水回波。ICADA方法则出现了明显的误判。

|

|

| 图 7. 2008年9月24日06:24北京雷达PPI识别效果分析 (相邻距离圈间隔为50 km) (a)0.4°仰角识别前反射率因子, (b)1.3°仰角识别前反射率因子, (c)0.4°仰角ICADA误判反射率因子,(d)1.3°仰角ICADA误判反射率因子, (e)0.4°仰角NPMDA误判反射率因子, (f)1.3°仰角NPMDA误判反射率因子 Fig 7. PPI of Beijing radar at 0624 BT 24 Sep 2008(range rings at 50-km intervals) (a) reflectivity at 0.4° elevation before echo identification, (b) reflectivity at 1.3° elevation before echo identification, (c) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with ICADA, (d) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with ICADA, (e) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with NPMDA, (f) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with NPMDA | |

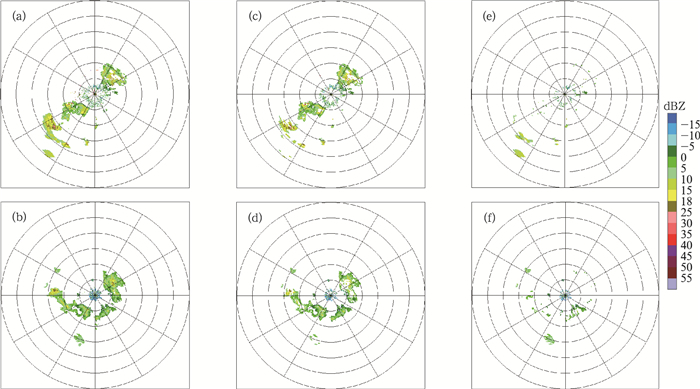

个例4是面积较小的弱降水回波误判较少的情况。图 8是2010年3月29日17:06回波的识别效果,NPMDA,ICADA两种方法都出现了一定的误判,但NPMDA方法的误判明显较少。对于0.4°仰角,识别前估算的面雨量强度为1614.8 mm·h-1,ICADA,NPMDA方法误判的面雨量强度分别为1180.1 mm·h-1,287.3 mm·h-1,误判比例分别为73.1%,17.8%。

|

|

| 图 8. 2010年3月29日17:06北京雷达PPI识别效果分析 (相邻距离圈间隔为50 km) (a)0.4°仰角识别前反射率因子, (b)1.3°仰角识别前反射率因子, (c)0.4°仰角ICADA误判反射率因子, (d)1.3°仰角ICADA误判反射率因子, (e)0.4°仰角NPMDA误判反射率因子, (f)1.3°仰角NPMDA误判反射率因子 Fig 8. PPI of Beijing radar at 1706 BT 29 Mar 2010(range rings at 50-km intervals) (a) reflectivity at 0.4° elevation before echo identification, (b) reflectivity at 1.3° elevation before echo identification, (c) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with ICADA, (d) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with ICADA, (e) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with NPMDA, (f) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with NPMDA | |

个例5是面积较大的弱降水回波出现较明显误判的情况。图 9是2010年10月24日15:48回波的识别效果,NPMDA, ICADA两种方法都出现了明显的误判。对于NPMDA方法,1.3°仰角西南方向回波片 (图 9b中红框部分) 在5 km高度以上的面积比例为64%,高于20%,故整个PPI识别为降水回波。对于0.4°仰角,识别前估算的面雨量强度为2446.4 mm·h-1,ICADA,NPMDA方法误判的面雨量强度分别为1304.7 mm·h-1,750.9 mm·h-1,误判的比例分别为53.3%,30.7%。

|

|

| 图 9. 2010年10月24日15:48北京雷达PPI识别效果分析 (相邻距离圈间隔为50 km) (a)0.4°仰角识别前反射率因子, (b)1.3°仰角识别前反射率因子, (c)0.4°仰角ICADA误判反射率因子, (d)1.3°仰角ICADA误判反射率因子, (e)0.4°仰角NPMDA误判反射率因子, (f)1.3°仰角NPMDA误判反射率因子 Fig 9. PPI of Beijing radar at 1548 BT 24 Oct 2010(range rings at 50-km intervals) (a) reflectivity at 0.4° elevation before echo identification, (b) reflectivity at 1.3° elevation before echo identification, (c) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with ICADA, (d) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with ICADA, (e) false detections of reflectivity at 0.4° elevation with NPMDA, (f) false detections of reflectivity at 1.3° elevation with NPMDA | |

4 结论

本文采用北京地区SA雷达的数据,分析了非降水气象回波的特征,发展了基于回波分片和模糊逻辑的非降水回波识别方法。在使用SCIT算法对回波组合成片后,对PPI是否为降水回波进行了初步的判断,然后使用基于模糊逻辑的方法对回波片进行属性值计算,依据回波片的属性值得到逐点识别时的动态阈值。在计算点回波的属性值时,NCAR的ICADA方法使用了径向速度的纹理变化 (TVE)、回波强度的纹理 (TDBZ)、中值谱宽 (MDSW)、平均回波强度 (MDZ)、沿径向的库间变化程度 (SPIN)5个参量。通过对北京雷达数据的特征分析,本文保留了ICADA方法中的两个参量TVE,MDZ,并对这两个参量的隶属函数进行了改进。针对北京SA雷达的数据相关特征,本文同时也使用了SDBZ,DMDZ,MSW3个参量。

通过对非降水气象回波的识别效果进行分析,结果表明:

1) 在一般强度非降水气象回波的识别方面,本文所用方法 (NPMDA) 表现较好,可以识别出绝大部分回波。对于特别强的非降水气象回波,目前方法的识别效果并不好,有明显剩余。

2) NPMDA方法对于较强的降水,误判较少,基本可以做到无误判,但对于弱降水回波有时会出现一定的误判。

3) 与ICADA方法相比,NPMDA方法明显提高了非降水气象回波识别率,同时也降低了降水回波的误判率。

目前的方法仍不能较好地区分非降水气象回波与弱降水回波,找到更好的参量来区分降水与非降水气象回波值得进一步探讨。此外,本文采用的是北京SA雷达数据,对于其他地区的雷达,所用参量的隶属函数可能需要进行一定的调整。

| [1] | 张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学. 北京: 气象出版社, 2001: 327–328. |

| [2] | Wilson J W, Weckwerth T M, Vivekanandan J, et al. Boundary layer clear-air radar echoes: Origin of echoes and accuracy of derived winds. J Atmos Ocean Technol, 1994, 11: 1184–1206. DOI:10.1175/1520-0426(1994)011<1184:BLCARE>2.0.CO;2 |

| [3] | Kenichi Kusunoki. A preliminary survey of clear-air echo appearances over the Kanto Plain in Japan from July to December 1997. J Atmos Ocean Technol, 2002, 19: 1063–1072. DOI:10.1175/1520-0426(2002)019<1063:APSOCA>2.0.CO;2 |

| [4] | 张旭, 周秀骥. 大气折射率湍流结构系数Cn2的观测试验. 应用气象学报, 1994, 5, (1): 19–26. |

| [5] | 魏鸣, 秦学, 王啸华, 等. 南京地区大气边界层晴空回波研究. 南京气象学院学报, 2007, 30, (6): 736–744. |

| [6] | Steiner M, Smith J A. Use of three-dimensional reflectivity structure for automated detection and removal of nonprecipitating echoes in radar data. J Atmos Ocean Technol, 2002, 19: 673–686. DOI:10.1175/1520-0426(2002)019<0673:UOTDRS>2.0.CO;2 |

| [7] | Kessinger C, Ellis S, Andel J V, et al. The AP Clutter Mitigation Scheme for the WSR-88D. 31st International Conference on Radar Meteorology, American Meteorological Society, 2003. |

| [8] | Kessinger C, Ellis S, Andel J V. The Radar Echo Classifier: A Fuzzy Logic Algorithm for the WSR-88D. 3rd Conference on Artificial Intelligence Applications to The Environmental Science, American Meteorological Society, 2003. |

| [9] | Kessinger C, Ellis S, Andel J V, et al. NEXRAD Data Quality Optimization—Annual Report for Fiscal Year 2002. 2003. |

| [10] | Kessinger C, Ellis S, Andel J V, et al. NEXRAD Data Quality Optimization—Annual Report for Fiscal Year 2003. 2003. |

| [11] | Gourley J J, Tabary P, Chatelet J P D. A fuzzy logic algorithm for the separation of precipitating from nonprecipitating echoes using polarimetric radar observations. J Atmos Ocean Technol, 2007, 24: 1439–1451. DOI:10.1175/JTECH2035.1 |

| [12] | 郑媛媛, 谢亦峰, 吴林林, 等. 多普勒雷达定量估测降水的三种方法比较试验. 热带气象学报, 2004, 20, (2): 192–197. |

| [13] | 王楠, 刘黎平, 徐宝祥, 等. 利用多普勒雷达资料识别低空风切变和辐合线方法研究. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 314–320. |

| [14] | 陈明轩, 俞小鼎, 谭晓光, 等. 北京2004年"7.10"突发性对流强降水的雷达回波特征分析. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 333–345. |

| [15] | 王改利, 刘黎平, 阮征. 多普勒雷达资料在暴雨临近预报中的应用. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 388–395. |

| [16] | 廖玉芳, 俞小鼎, 郭庆. 一次强对流系列风暴个例的多普勒天气雷达资料分析. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 656–662. |

| [17] | 仲凌志, 刘黎平, 顾松山. 层状云和对流云的雷达识别及在估测雨量中的应用. 高原气象, 2007, 26, (3): 593–602. |

| [18] | 刘黎平, 吴林林, 杨引明. 基于模糊逻辑的分步式超折射地物回波识别方法的建立和效果分析. 气象学报, 2007, 65, (2): 525–260. |

| [19] | 江源, 刘黎平, 庄薇. 多普勒天气雷达地物回波特征及其识别方法改进. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 203–213. DOI:10.11898/1001-7313.20090210 |

| [20] | 俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用. 北京: 气象出版社, 2006: 187–192. |

2012, 23 (2): 147-158

2012, 23 (2): 147-158