2. 中国气象局气象探测中心,北京 100081

2. Meteorological Observation Center of CMA, Beijing 100081

气象探测环境保持稳定是气象探测资料具有连续性、代表性、科学性的重要保证。但随着经济的迅猛发展,城市化进程加快,大多数气象台站周围环境逐渐由农村变为城乡结合部,甚至成为城市中心地带,观测场四周建筑物不断增多,使得探测环境的代表性发生了较大变化[1-4]。这些观测数据在应用中,可能导致片面甚至错误的结论。

目前国家级台站观测场一般为25 m×25 m的平整场地,观测场有草坪覆盖,仪器摆放、观测石板小路的宽度均有统一规定,目的是消除不规范设置对观测记录的影响。观测场内环境可以很好地统一,然而观测场之外的周边环境却很复杂,对气象要素造成的影响也不容忽视[5-10],已引起众多学者的注意。

国内外一些学者研究了周围环境对气象要素的影响[11-18]。Gallo等[19]研究不同土地使用类型对日温差的影响,指出微尺度影响强于中尺度。Russell[20]考虑台站周围100 m,1000 m,10000 m半径范围内的土地类型对台站的影响,认为距离台站越近影响越大。20世纪后半叶的观测表明, 高纬度地区增温较热带地区明显, 陆地表面增暖较海面明显, 夜间气温的增加较白天明显[21]。增温明显的区域为温度相对较低区域和人口相对密集区域,说明气候变化对低温的影响较大并且人类活动对气温影响较显著。城市化进程引起了下垫面变化,对气象要素测量造成很大影响[22]。唐国利等[23]研究了城市化对几类台站地面气温记录的影响程度和相对贡献比例,认为城市站、国家站的增温率均高于乡村站。任国玉等[24]研究了地面气温参考站点遴选依据、原则和方法,认为站点应选择在远离建筑物和人口密集的区域。以往对台站周边环境的研究,主要基于人口数量来判断,对台站周边中尺度环境的判定不是十分精确。

2007年我国进行了气象台站探测环境调查,获得较为详细的调查资料①②,本文根据台站环境调查结果,选择地形相对简单的黄淮海平原地区台站,进行20 km台站环境分类统计,对比居民区台站与农田区台站气温观测资料,分析中尺度观测环境对台站气温观测的影响程度。

① 中国气象局.气象台站观测环境综合调查评估报告.2007.

② 中国气象局气象探测中心.国家级地面气象观测站网评估报告.2007.

1 资料来源本文研究采用国家气象信息中心提供经质量控制的2005—2007年气象台站气温观测年值、月值、日值、小时值资料,台站环境资料采用中国气象局2007年台站环境调查结果。

研究台站全部选自同一个气候区——黄淮海渭河区,该区属于暖温带亚湿润区,南北距离约为786 km,东西距离约为1232 km,整个气候区总面积为40.24万km2,共跨越9个省市 (图 1)。该气候区共有374个国家气象台站,其中,国家基准气候站8个,国家基本气象站54个,国家一般气象站312个。

|

|

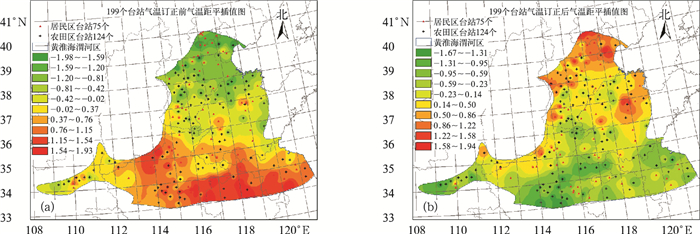

| 图 1. 2005—2007年199个气象台站气温区域距平插值图 (单位:℃) (a) 气温订正前, (b) 气温订正后 Fig 1. Regional anomaly of temperature at 199 stations during 2005—2007(unit:℃) (a) before revised, (b) after revised | |

为避免复杂地形和迁站的影响,去除2005—2007年间有迁站记录站点31个,去除海拔500 m以上站点11个。在余下的332个台站中选取20 km范围内居民区占60%以上的台站75个,20 km范围内农田区占60%以上的台站124个,最终对199个台站进行对比分析。

2 数据处理由于本文的气温资料是2005—2007年仅3年间的观测资料且3年内没有迁站,故不做资料均一性处理;每个台站的气温年值、月值、日值、小时值都是用对应时间的3年平均值。对缺测资料不予计算。本文分析主要采用原始观测资料,以便能更大程度上反映出环境对观测值的影响。

利用区域距平值量化每个台站气温与气候区所选199个台站平均值的差异,即每个台站的气温观测值与199个台站相应时段的气温平均值之差。

类似胡文志等[25]用市区站与郊区站的气温差 (Tu-r) 量化城市化效应强度,本文定义Tr-f来量化居民区台站和农田区台站的气温差

|

(1) |

式 (1) 中,Tr及Tf分别为居民区及农田区台站气温, Tr-f为正 (负) 值时代表居民区气温较农田区高 (低)。根据不同比例环境下的两类台站间气温差值,分析台站环境面积变化对气温测量影响的程度。

整个气候区东西、南北跨度大,气象台站的海拔高度从1.3 m到473.4 m,同一气候区内台站气温受地理因素影响较大,为了使研究的气温差异尽可能是中尺度环境所致,本文对观测资料进行了纬度订正、经度订正、海拔高度订正。

纬度决定了太阳辐射量的多少,从而导致气温的纬向变化;经度的不同主要是指陆地距海洋距离的不同,由于海陆热力学性质造成沿海和内陆的气温变幅、升降速率不同。另外,就气温的小时值测量而言有时间上的差异,所以经度订正也必不可少。海拔高度改变了地面受热状况,形成气温的垂直变化。所以在进行资料研究以前先对资料进行经纬度和海拔高度的订正,以去除地理要素对气温测量造成的影响。气温订正前气候区内台站的年平均气温区域距平分布 (图 1a),可以看出,气温距平具有明显的纬向分布特征。

方精云[26]从巨视的观点研究纬度对气温的影响,利用同一高度剖面上不同纬度地面站点之间气温差异获得纬度订正系数。同样,利用同一纬度剖面上不同高度地面站点之间气温差异获得高度订正系数, 利用在一定的纬度剖面和高度范围内的资料分析经度和气温的关系。所得结果与我国实际的气温地理分布完全一致。本文所研究的纬度范围和高度范围包含于文献[26],因此,文献经过检验的方法及参数适用本文的研究台站。

运用该方法对199个台站的气温资料进行海拔高度和经纬度的订正,订正公式如下:

|

(2) |

式 (2) 中,T′为订正后的台站气温,T0为台站实测气温;N,E,H分别为所选基点的纬度、经度和海拔高度。N,E,H分别为各个台站的纬度、经度和海拔高度;k1,k2,k3分别为气温随纬度、经度和海拔高度的变化率。

对观测场四周环境的调查是将观测场作为中心,东、西、南、北方向各调查0~0.5 km,0.5~1 km,1~5 km,5~10 km,10~20 km区域的土地使用情况,4个方向共计20个区域。基于2007年中国气象局台站环境调查区域的这种划分法,将居民区占总区域数60%及以上的台站确定为居民区台站,即居民区不低于12个区域的台站。同理,将农田区不低于12个区域的台站确定为农田区台站,其中,居民区台站共75个,农田区台站共124个,二者之和占气候区所有台站的53.21%。

3 结果分析 3.1 年平均气温分析将台站去除地理要素影响后的年平均气温与199站平均值求差值,再根据反距离权重插值法[27-29]进行插值计算,距离的幂P=3,其结果如图 1b所示。

由图 1b可以看到,经过地理要素订正后,台站年平均气温的差异更大程度上反映了中尺度环境的差异。图 1b中有3个高值区,由北至南依次为北京、天津、山东淄博,这3个高值区都是城市工业发展区,气象台站多为居民区台站,尤其以北京最为突出。河南省是农业大省,农田区台站在这里分布相对集中,是气温区域距平的低值区。可以看到,由于大多数台站处于城镇或城镇边缘,台站气温相对于周围高些,即使中尺度环境是农田区的台站也易形成以台站为中心的相对热岛。即农田区台站有可能位于郊区也会受到相对城市热岛的影响[30],可见, 利用反距离权重插值法能够较直观地反映出城市发展区域对气温的影响。

居民区台站、农田区台站与199个台站的年平均气温差分别为0.412℃和-0.249℃,两类台站间相差高达0.662℃。其中,区域距平不低于1.5℃的有6个台站 (表 1),均为居民区台站。这6个台站主要分布在北京、天津和山东淄博附近;天津市城市气候监测站距平高达1.94℃,是距平中的极大值。

|

|

表 1 年平均气温区域距平不低于1.5℃的6个台站信息 (单位:℃) Table 1 The information of 6 stations with the annual temperature anomaly no less than 1.5℃(unit:℃) |

3.2 月气温影响分析

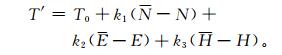

通过月气温的差异来研究观测环境对气温测量的季节影响,图 2为两类台站的月平均气温、月最高气温、月最低气温与所选199台站总平均值的距平平均值序列,显然居民区台站均为正距平;农田区台站均为负距平。说明居民区台站的气温总体高于农田区台站的气温。

|

|

| 图 2. 2005—2007年两类台站气温区域距平对比 (虚线为居民区台站,实线为农田区台站) Fig 2. Regional anomaly of monthly-mean temperature at two-type stations from 2005 to 2007(dashed line: residential stations; solid line: farmland stations) | |

由图 2还可看出:居民区台站的气温距平大于农田区,说明居民区对台站气温的影响程度要大于农田区;距平值冬季最大,夏季最小,气温距平季节变化程度由大到小依次为冬季、春季、秋季、夏季;月平均最高气温、月平均气温、月平均最低气温的距平依次增大,说明观测环境对低温的影响最大,对高温的影响较小。居民区台站月平均最高气温、月平均气温、月平均最低气温的平均距平分别为0.22℃,0.41℃,0.58℃;农田区台站月平均最高气温、月平均气温、月平均最低气温的平均距平分别为-0.13℃,-0.25℃,-0.35℃,两类台站不同气温观测值受环境影响的规律相同,但居民区台站受影响的程度大一些。

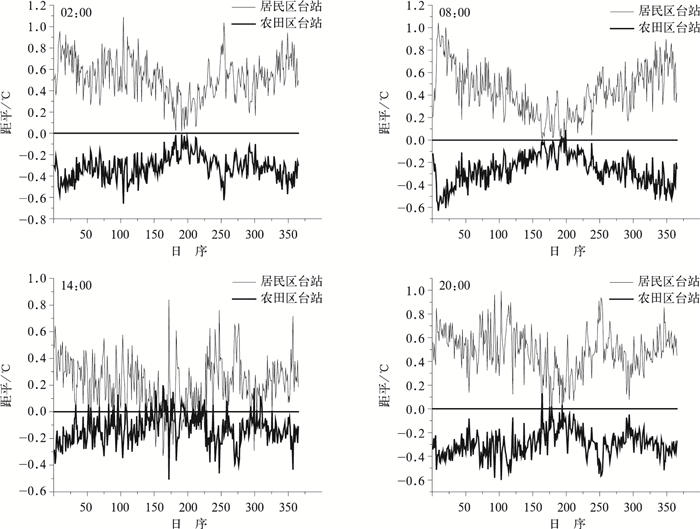

3.3 小时气温观测值分析通过小时气温观测值来研究观测环境对气温测量影响的日变化特征。

图 3为两类台站02:00, 08:00, 14:00, 20:00(北京时,下同)4个时刻气温观测值与199个台站相应时刻气温平均值距平分布。由图 3可知,各个时刻受环境影响程度不同:08:00气温距平季节性变化明显,冬季最大,夏季最小;14:00气温距平随季节变化最不明显;02:00和20:00两个时刻气温距平变化趋势大致相同,但是20:00居民区台站的距平幅度略大于02:00,这可能是因为白天太阳照射建筑物使其迅速升温,当太阳落山后,建筑物温度高于周围空气温度,对周边空气有加热作用,充当热源,使得20:00居民区台站气温受影响更大一些。

|

|

| 图 3. 2005—2007年两类台站逐日不同时刻气温区域距平对比 Fig 3. Regional anomaly of hourly temperature at two-type stations from 2005 to 2007 | |

居民区台站4个时刻相比,受环境影响程度从大到小依次为02:00,20:00,08:00,14:00,影响的平均量分别为0.52℃,0.48℃,0.43℃,0.21℃;农田区台站4个时刻距平从大到小的规律与居民区台站相同,平均距平分别为-0.32℃,-0.29℃,-0.26℃,-0.13℃。可见,居民区台站气温日变化剧烈,表明受环境影响较明显。

气象台站观测环境对气温的影响非常复杂,年值、月值、小时值的分析均显示观测场受周边建筑物的影响非常明显。白天太阳照射时,建筑物能够迅速升温并储存热量,同时建筑物对风具有遮挡作用,使风速降低风频减少,减少观测场空气流通,导致气温观测局地性增强;太阳落山后,建筑物温度高于周围空气充当一个热源,加热周边空气使温度偏高。

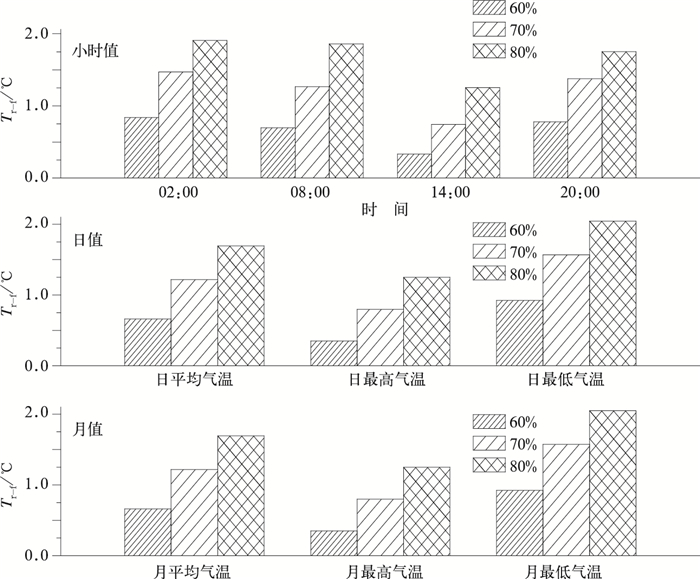

3.4 不同环境比例两类台站城市化效应强度对比分别选择居民区占70%, 80%的台站,及农田区占70%, 80%的台站,分析台站环境面积变化对气温观测影响的程度。

居民区占70%的台站有26个,占80%的台站有10个; 农田区占70%的台站有65个,占80%的台站有10个。不同环境比例下的两类台站间气温差分别做小时值、日值、月值尺度分析,结果如图 4所示。从图 4中可以明显看出:随着环境面积比例的增加Tr-f在不断增大,环境比例为60%时两类台站的Tr-f不超过1℃;环境比例达到80%时,两类台站的气温差超过1.5℃,可见,台站周边环境对观测结果的影响较大。

|

|

| 图 4. 不同环境面积比例时两类台站气温差对比 Fig 4. Comparison of temperature difference between two-type stations with typical environment area account for 60%, 70%, 80% | |

4 小结

本文通过农田区台站和居民区台站气温观测资料的对比分析,研究了台站周围20 km范围内建筑环境对台站气温影响的程度,得到以下初步结论:

1) 在黄淮海平原区,居民区的台站气温明显高于农田区台站,年平均气温相差高达0.662℃。

2) 20 km中尺度观测环境对气温观测的影响存在季节变化和日变化:冬季最大,夏季最小;02:00最大,14:00最小。其中,对最低气温的影响高于平均气温和最高气温。

3) 随着台站周边建筑区面积比例的增加,两类台站的气温差不断增大。面积比例为60%时两类台站的气温差不超过1℃;面积比例为80%时,两类台站的气温差达1.5℃以上。

本文结果表明,观测场仅有良好的小环境不足以满足资料的代表性和准确性的要求,台站周边中尺度环境对气温观测也有影响,能够达到淹没气候变化信号的程度,因此在资料使用中应充分重视。

| [1] | Oke T R. The energetic basis of the urban heat island. Quart J Roy Meteorol Soc, 1982, 108: 12–24. |

| [2] | Yagüe C, Zurita E, Martinez A. Statistical analysis of the urban heat island. Atmos Envirom, 1991, 25: 327–332. DOI:10.1016/0957-1272(91)90004-X |

| [3] | 郑艳, 潘家华, 吴向阳. 影响北京城市增温的主要社会经济因子分析. 气候变化研究进展, 2006, 2, (2): 188–192. |

| [4] | 田武文, 黄祖英, 胡春娟. 西安市气候变暖与城市热岛效应问题研究. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 438–443. |

| [5] | 吴利红, 康丽莉, 陈海燕, 等. 地面气象站环境变化对气温序列均一性影响. 气象科技, 2007, 35, (2): 152–156. |

| [6] | 刘勇, 王东勇, 田红, 等. 气象观测环境的变化对气温序列的影响分析. 气象科学, 2006, 26, (4): 437–440. |

| [7] | 张思超. 由阜阳站迁址看气象探测环境对气温观测的影响. 安徽农业科学, 2009, 37, (13): 6061–6063. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.13.107 |

| [8] | 杨玉华, 徐祥德, 翁永辉. 北京城市边界层热岛的日变化周期模拟. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 61–68. |

| [9] | 陈贵川, 卞林根, 李平, 等. 国家气候观象台建设观测环境问题. 气象科技, 2008, 36, (4): 244–248. |

| [10] | 谢韶, 谢开川, 何什芬. 观测环境对电白观测站气象要素的影响. 广东气象, 2008, 30, (12): 3–5. |

| [11] | 赵宗慈. 近39年中国的气温变化与城市化影响. 气象, 1990, 17, (4): 14–17. |

| [12] | 王绍武. 全球气候变暖的检测及成因分析. 应用气象学报, 1993, 4, (2): 226–236. |

| [13] | 乔盛西, 覃军. 县城城市化对气温影响的诊断分析. 气象, 1990, 16, (11): 17–20. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1990.11.003 |

| [14] | Thomas R K, Henry F D, George K. Urbanization: Its Detection and Effect in the United States Climate Record. Amer Meteor Soc, 1988, 1: 1099–1123. |

| [15] | 王绍武, 叶瑾琳, 龚道溢, 等. 近百年中国年气温序列的建立. 应用气象学报, 1998, 9, (4): 392–401. |

| [16] | Jones P D, Groisman P Y, Coughlan M, et al. Assessment of urbanization effects in time series of surface air temperature over land. Nature, 1990, 347: 169–172. DOI:10.1038/347169a0 |

| [17] | 秦大河, 丁一汇, 苏纪兰, 等. 中国气候与环境演变评估 (1):中国气候与环境变化及未来趋势. 气候变化研究进展, 2005, 1, (1): 4–9. |

| [18] | Kalnay E M, Cai M. Impact of urbanization and land-use change on climate. Nature, 2003, 423: 528–531. DOI:10.1038/nature01675 |

| [19] | Gallo K P, Easterling D R, Peterson T C. The influence of land use/land cover on climatological values of the diurnal temperature range. J Climate, 1996, 9: 2941–2944. DOI:10.1175/1520-0442(1996)009<2941:TIOLUC>2.0.CO;2 |

| [20] | Russell S V. Reference station networks for monitoring climatic change in the conterminous United States. J Climate, 2005, 18: 5390–5395. DOI:10.1175/JCLI3600.1 |

| [21] | 任国玉. 我们未来的气候:人类的干预有多大?. 气象, 2003, 29, (3): 3–7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.03.001 |

| [22] | 轩春怡, 刘海涛, 苗世光. 城市化进程与城市气象环境影响初探——以北京市为例. 中国气象学会2005年会论文集, 2005: 4302-4312. |

| [23] | 唐国利, 任国玉, 周江兴, 等. 西南地区城市热岛强度变化对地面气温序列影响. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 722–730. |

| [24] | 任国玉, 张爱英, 初子莹, 等. 我国地面气温参考站点遴选的依据、原则和方法. 气象科技, 2010, 38, (1): 78–85. |

| [25] | 胡文志, 梁延刚, 雷惠雯, 等. 香港城市与郊区气候差异分析. 气象, 2009, 35, (2): 71–79. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.02.011 |

| [26] | 方精云. 地理要素对我国温度分布影响的数量评价. 生态学报, 1992, 12, (2): 97–104. |

| [27] | Mazzarella A, Tranfaglia G. Fractal characterization of geophysical measuring networks and its implication for an optimal location of additional stations: An application to a raingauge network. Theor Appl Climatol, 2000, 65: 157–163. DOI:10.1007/s007040070040 |

| [28] | Nynke H, Mark N, Carol M. The influence of interpolation and station network density on the distributions and trends of climate variables in gridded daily data. Clim Dyn, 2009. DOI:10.1007/s00382-009-0698-1 |

| [29] | 朱会义, 刘述林, 贾绍凤. 自然地理要素空间差值的几个问题. 地理研究, 2004, 23, (4): 425–432. |

| [30] | Peterson T C. Assessment of urban versus rural in situ surface temperatures in the contiguous United States: No difference found. J Climate, 2003, 16: 2941–2959. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<2941:AOUVRI>2.0.CO;2 |

| [31] | 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003. |

2011, 22 (6): 740-746

2011, 22 (6): 740-746