2. 广西壮族自治区气象局, 南宁 530022

2. Guangxi Meteorological Bureau, Nanning 530022

近年来,随着工业化、城市化、交通运输现代化的迅速发展,霾天气发生呈增加趋势。霾的组成成分含有许多有毒有害物质,严重危害人体健康和环境,已经成为一种新的灾害性天气,引起社会的广泛关注,21世纪以来,我国关于霾的特征分析也逐渐增多[1-5]。高歌[6]分析了我国霾日的时空分布特征,指出我国霾呈东多西少、冬多夏少分布。王业宏等[7]、廖玉芳等[8]、童尧青等[9]也分别对山东、湖南和南京等地的霾现象进行了整体上的分析,各地霾现象都有总体增多的趋势。吴兑等[10-16]从气溶胶的组成成分和辐射特性、近地层输送条件等方面详细分析研究了珠江三角洲霾天气的形成机制,指出近年来以细粒子为主的气溶胶云造成严重的霾天气,导致珠江三角洲能见度下降。陈训来等[17-18]用Models-3模拟了珠江三角洲霾天气个例,研究离岸型背景风和海陆风对霾天气的影响。

随着广西的经济发展,城市化进程的不断加快,人类活动向大气排放大量的污染物,致使广西近年来大气霾现象逐渐增多。陈业国等[19]直接使用3个代表性城市霾记录分析了广西1970—2005年霾现象的气候特征及其变化原因。本文对广西80个站点50年的霾日数据进行分析,依据国家行业标准《霾的观测和预报等级》[20],利用相关气象资料对每一天进行判别,确定是否为霾日,以期取得更科学、更客观、准确反映广西近50年霾日时空变化特征的结果。

1 资料和方法从广西地面气象观测站中选取资料年代较长、代表性较好的80个站点的能见度、相对湿度、天气现象、气温、降水、风速资料,序列长度为50年 (1960—2009年)。其中1980年以前的能见度观测记录以等级划分,因此需先通过能见度等级换算表将等级换算成相应的能见度值 (单位:km),再进行统计分析。本文采用吴兑[21-24]提出的建议,将相对湿度的阈值定为90%,作为区分轻雾与霾的辅助判据,即将平均能见度低于10 km,且平均相对湿度小于90%时,排除降水等天气现象的视程障碍定为1个霾日。根据国家行业标准《霾的观测和预报等级》[20]将大气能见度小于2 km时的霾现象称为重度霾,能见度为2~3 km时称为中度霾,能见度为3~5 km时称为轻度霾,能见度为5~10 km时称为轻微霾。依据上述资料和方法,本文计算了广西80个站点1960—2009年的霾天气日数,并利用EOF、线性倾向估计等方法对广西霾日的时空变化特征及其与气候要素的关系进行分析。

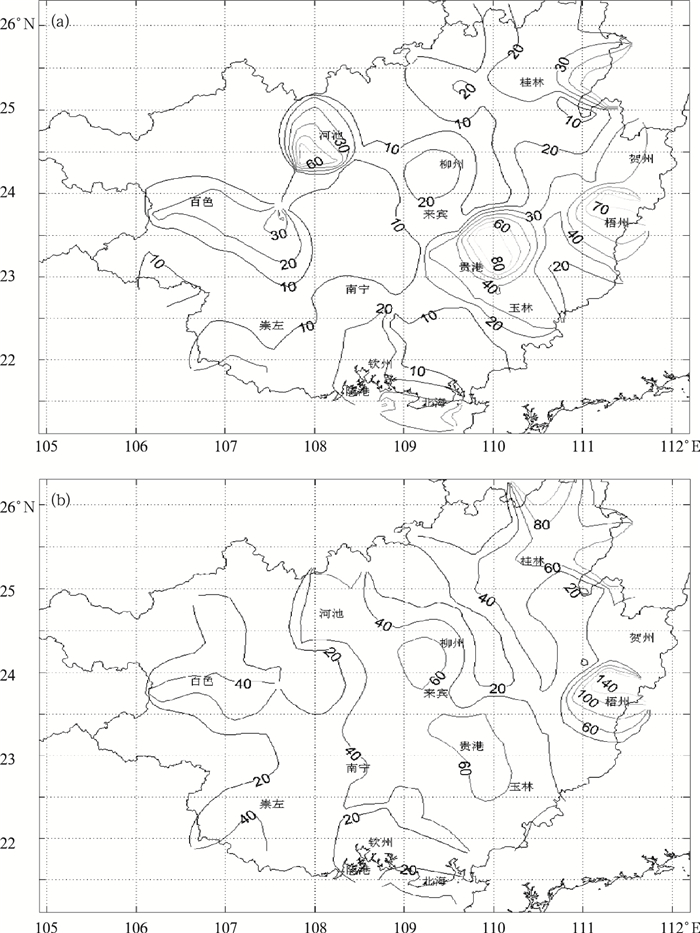

2 霾日的气候统计特征 2.1 霾日的空间分布由于1980年是我国经济迅速发展的分界,1980年前后霾日有明显不同,因此本文以此为界来分析广西年平均霾日数的空间分布。图 1a是1960—1979年年均霾日数分布,图 1a显示,霾日数较大区域集中在梧州、河池、贵港附近,年霾日数高达70 d左右;霾日数较小区域分布范围广,年均霾日数小于10 d的站点有34个,占43%。图 1b是1980—2009年年平均霾日数分布,由图 1b可知,梧州、玉林、柳州、贵港、桂林等主要城市及附近县份的霾日数较多,都在60 d以上,最大值出现在梧州,达144.7 d;霾日数较小区域主要分布在边远地区及沿海,如金秀、合浦、南丹、天等、东兰等地。对比1960—1979年和1980—2009年两个阶段广西80个站点的年平均霾日数,有66个站点的年平均霾日数都出现了不同程度的增加,增幅超过20 d的有37个站点,其中资源、梧州和柳江站增幅最大,增幅分别为81.1 d,71.2 d和62.8 d;边远地区及沿海年均霾日数增幅不大,大部分在10 d以内。

|

|

| 图 1. 广西年平均霾日数分布 (单位:d) (a)1960—1979年,(b)1980—2009年 Fig 1. The distribution of average annual haze days in Guangxi (unit:d) (a) from 1960 to 1979, (b) from 1980 to 2009 | |

由此可见,总体上广西霾空间分布差异显著,呈现出主要城市及其周边地区年均霾日数较多,边远地区及沿海地区较少,东部多、西部少的特点。对比1960—1979年和1980—2009年两个阶段,除了边远地区及沿海年平均霾日数变化不大以外,广西大部地区霾日数出现了不同程度的增加,尤其是梧州、柳州等工业城市。

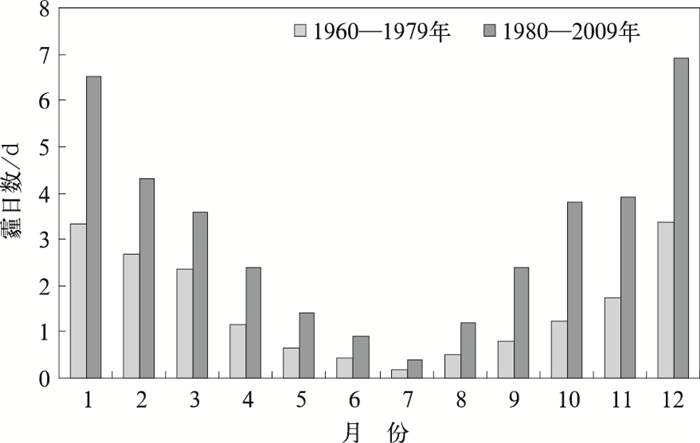

2.2 霾日的季节变化图 2为1960—1979年和1980—2009年两个阶段的广西月平均霾日数变化。两时间段柱状图变化特征相似,都显示广西月平均霾日数变化基本呈“V”型分布,有着明显的季节变化特征。

|

|

| 图 2. 广西月平均霾日数分布 Fig 2. Average monthly haze days in Guangxi | |

从1980—2009年广西月平均霾日数变化来看,10月—次年3月的非汛期都处于霾天气的高发期,其中12月最多,平均达6.9 d;其次是1月,为6.5 d;4—9月的汛期霾天气发生较少,最少是7月,仅有0.4 d。广西霾日数冬季最多,占全年的46.9%,其次为秋季,占全年的26.8%,夏季最少,仅占全年的6.6%。与其他地方的季节变化类似[7-9],广西霾天气也有秋、冬季出现多,春、夏季出现少的特点,但季节变化更为明显。这可能与广西春、夏季雨水充足,秋、冬季较为干旱有关。

与1960—1979年相比,1980—2009年各月月平均霾日数明显增多,尤其是非汛期。增幅最大的为12月,增幅为3.5 d,其次为1月,增幅为3.2 d;增幅最小的为7月,仅为0.2 d。

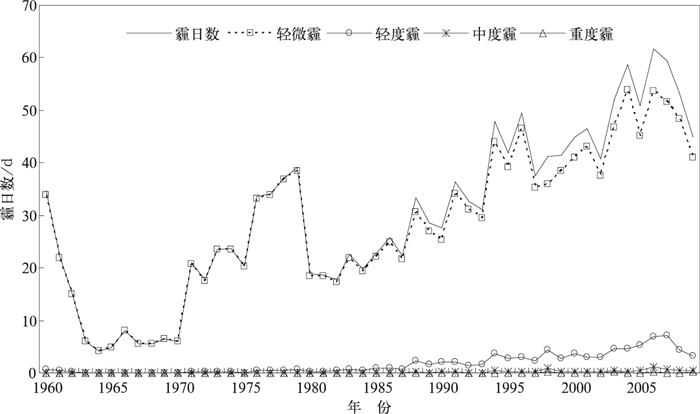

2.3 霾日的年际变化经统计,广西1960—2009年年霾日数的平均值为30.0 d,最高值出现在2006年,为61.7 d。图 3是1960—2009年广西霾日数及轻微霾、轻度霾、中度霾和重度霾的年平均变化曲线。近50年广西霾日数总体呈上升趋势,霾日数的气候倾向率为9.3 d/10 a。自1980年以来,年霾日数呈现较快上升趋势,20世纪90年代中期开始年霾日数已达到40 d以上,尤其值得关注的是,2004—2006年阶段,年霾日数上升非常明显,并于2006年达到最高值61.7 d,2007—2009年有缓慢降低的趋势,于2009年下降到44.9 d。

|

|

| 图 3. 1960—2009年广西各等级年平均霾日数分布 Fig 3. Annual haze days in Guangxi during 1960—2009 | |

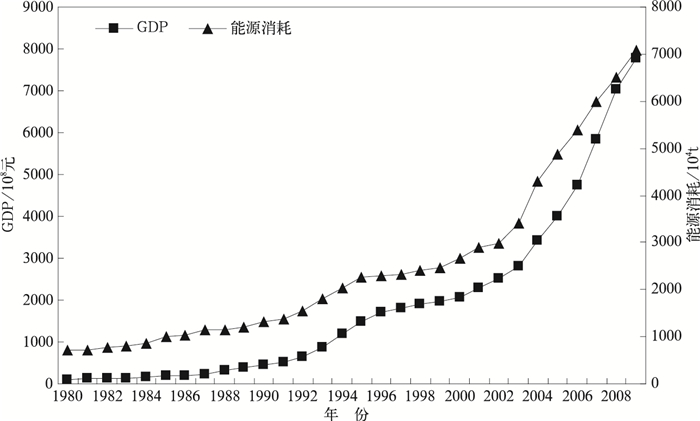

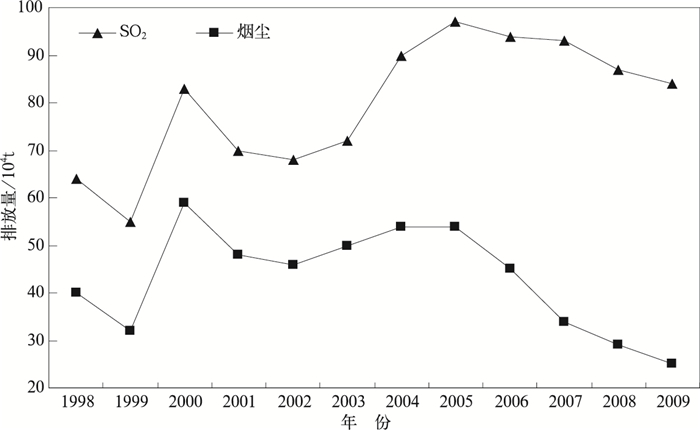

广西霾日数的变化与该地区人类活动和经济发展引起的污染排放密切相关。图 4、图 5分别给出了广西能源消耗、GDP与SO2以及烟尘排放量的变化情况[25], 可以看到, 1980年以来, 广西能源消耗与经济规模呈现快速增长趋势, 其中20世纪90年代中期和21世纪增长较快, 与霾日数的变化趋势有对应关系。自2004年第1届东盟博览会开始举办,广西与东盟各国密切联系,经济快速发展的同时,也带来了一定的环境变化,这可能是2004—2006年广西霾日数明显上升的原因之一。据《2007年广西壮族自治区环境状况公报》[26],近几年广西制定了“十一五”期间节能减排实施方案和年度计划,采取有力措施推进污染减排,开展了声势浩大的节能减排行动,由图 5可以看到,近几年SO2以及烟尘的排放量的确在逐渐降低,污染减排取得一定成果。这可能是2007—2009年广西霾日数下降的原因之一。

|

|

| 图 4. 1980—2009年广西GDP以及能源消耗变化 Fig 4. The variation of GDP and energy consumption in Guangxi during 1980—2009 | |

|

|

| 图 5. 1998—2009年广西SO2以及烟尘排放量变化 Fig 5. The variation of the volume of SO2 and soot discharged in Guangxi during 1998—2009 | |

对比图 3中霾天气的4个等级,轻微霾日数的变化与霾日总数的变化一致,尤其是在1960—1979年这一阶段。轻度、中度和重度霾天气在1960—1979年极少出现,年平均值趋于零。1980年以后,随着霾日总数的增多,各等级霾日数也随着上升,其中轻度霾也出现了一定程度的增加,并于2007年达到7.1 d。

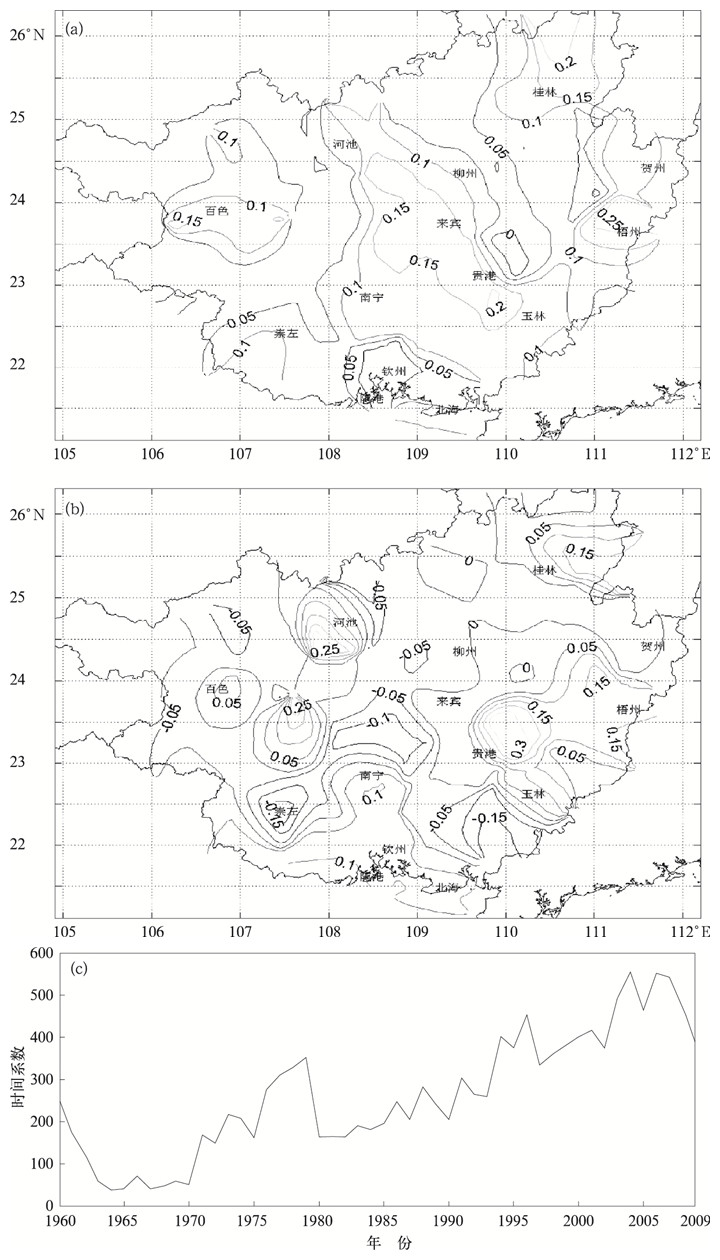

3 广西年霾日的时空分布特征对近50年广西80个站点年霾日数进行EOF分解。前两个模态的累积方差贡献率达到了86.7%,因此前两个模态已能反映近50年广西霾日数的主要变化特征,其空间场和时间系数见图 6。

|

|

| 图 6. 广西年霾日数EOF第1模态 (a)、第2模态 (b) 及第1时间系数 (c) 分布 Fig 6. The 1st (a), 2nd (b) modes of EOF and the 1st time coefficient (c) of the annual haze days in Guangxi | |

由第1模态可知,广西整个区域内呈现一致的正值分布,高值中心位于桂东的梧州,另外柳州至来宾、贵港至玉林以及桂林附近区域相对也较高,而其他边远山区和沿海地区则为低值中心。由于第1模态的方差贡献率已达到80.6%,表明第1模态已反映了广西霾日数的基本分布特征。结合图 6c该模态对应的时间系数可知,广西霾日数呈现整体上升趋势,自20世纪90年代中期开始,霾日数处于较高阶段。这与广西年霾日数的变化是一致的。图 6b为广西年霾日数的第2模态特征向量场,方差贡献率为6.1%,低值中心位于桂中盆地及左右江河谷等地势较低区域,表明该模态的分布很可能与地形有关。

|

|

表 1 EOF第1~第3模态的方差贡献率和累积方差贡献率 Table 1 The variance contribution rates and cumulative variance contribution rates of the 1st to 3rd mode of EOF |

4 霾日的相对湿度与能见度特征

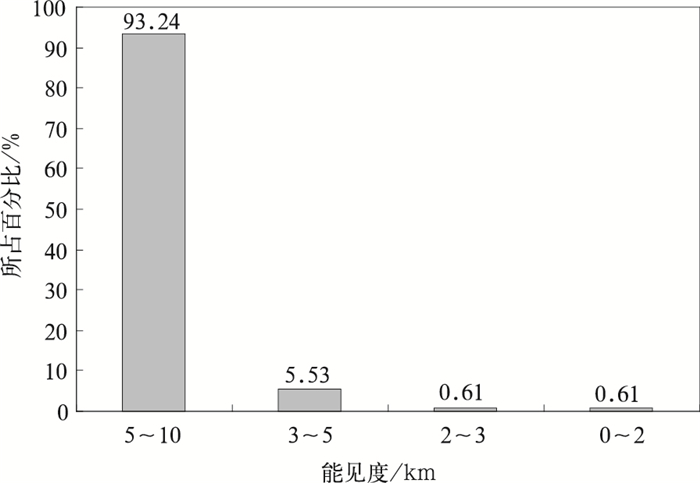

图 7给出了广西霾日能见度分布。从图 7可以看出,重度霾和中度霾所占比例各仅为0.61%,轻度霾占5.53%,超过9成霾天气的日平均能见度为5~10 km。这表明广西重度霾、中度霾天气的发生频率比较低,广西霾天气还是以轻微霾为主。

|

|

| 图 7. 广西霾日能见度分布特征 Fig 7. The distribution of visibility during a haze day in Guangxi | |

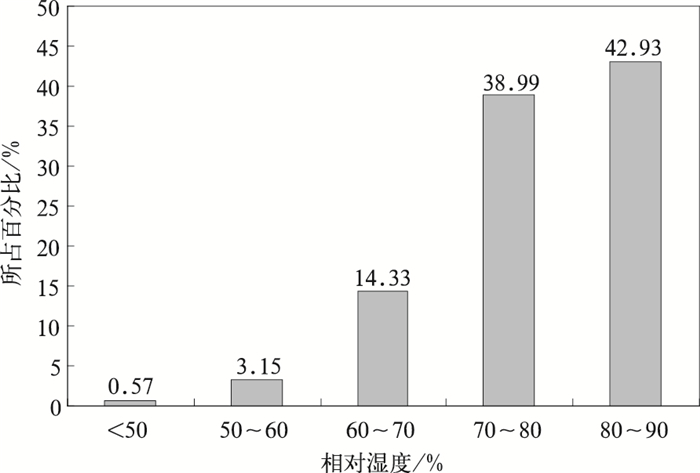

图 8给出了霾天气发生时相对湿度的分布,由图 8可以看出,80%以上的霾天气发生时相对湿度为70%~90%,14.33%的霾天气发生时相对湿度为60%~70%,3.15%的霾天气发生时相对湿度为50%~60%,而只有0.57%的霾天气相对湿度在50%以下。

|

|

| 图 8. 广西霾日相对湿度分布特征 Fig 8. The distribution of relative humidity during a haze day in Guangxi | |

5 气候要素对霾天气的影响

表 2给出了广西1960—2009年的霾日数、气温、降水量和风速的气候倾向系数 (某气象要素同时间的相关系数)、气候倾向率以及霾日数同这些气象要素的相关系数。由表 2可知,霾日数变化的气候趋势系数为0.85,平均每10 a增加9.3 d,呈明显增加趋势。风速则呈显著下降趋势,同霾天气发生呈反相关,相关系数为-0.83,这说明风速减小,大气水平扩散能力下降,有利于霾的生成和维持,而风速大、平流输送强的时候,不易出现霾天气。气温呈增暖趋势,增温率为0.13℃/10 a,同霾天气发生的相关系数为0.45,表现为正相关。降水量呈微弱的减少趋势,气候倾向率为-8.5 mm/10 a,同霾天气发生的相关系数仅为-0.01,相关不显著。由前面分析可知,霾主要发生在非汛期,而非汛期降水很少,这很可能是两者相关系数小的原因。

|

|

表 2 广西霾日数和气温、降水、风速的主要统计参数 Table 2 The statistic parameters of wind speed, temperature, precipitation and haze days in Guangxi |

由此可知,风速与广西霾天气有密切关系,而近50年的气候变化特征导致形成霾天气的有利因素在增加。

6 小结1) 近50年广西霾日数总体呈上升趋势,与该地区人类活动和经济发展引起的污染排放增长密切相关。霾日数的空间分布呈现主要城市及其周边地区多、边远地区及沿海地区少的特点,秋、冬季多,春、夏季少。

2) 近50年广西年平均霾日数为30.0 d,最高值出现在2006年,为61.7 d。广西重度霾、中度霾天气的发生频率比较低,霾天气还是以轻微霾 (能见度为5~10 km) 为主,且霾天气发生时的相对湿度8成以上介于70%~90%。

3) 广西霾日数的变化与气温成正比,与风速成反比,而近50年风速的下降趋势可能导致更多的霾天气。

本文采用相对湿度低于90%、能见度小于10 km作为霾的判别标准,所统计的霾日可能不能完全代表广西所出现的霾日的总数。由于1980年前后观察规范不同,直接导致了1980年之前与1980年之后的能见度精确度差距较大。考虑到1980年之前的能见度观测结果误差较大,可信度不够高,直接影响本文统计的1980年之前霾日数的准确率,因此,本文仅对1980年之后的霾日开展经济方面的因素分析。

综合霾日数的统计方法及分析时段都未能全面概况所有情况,因此本文仍具有一定的局限性,将在今后的研究中开展进一步的探讨,以期得到更全面的结果。

| [1] | 颜鹏, 刘桂清, 周秀骥, 等. 上甸子秋冬季雾霾期间气溶胶光学特性. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 257–265. |

| [2] | 林云, 孙向明, 张小丽, 等. 深圳市大气能见度与细粒子浓度统计模型. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 252–256. |

| [3] | 黄健, 吴兑, 黄敏辉, 等. 1954—2004年珠江三角洲大气能见度变化趋势. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 61–70. |

| [4] | 周宁芳, 李峰, 饶晓琴, 等. 2006年冬半年我国霾天气特征分析. 气象, 2008, 34, (6): 81–88. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.06.012 |

| [5] | 王继志, 徐祥德, 杨元琴. 北京城市能见度及雾特征分析. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 160–169. |

| [6] | 高歌. 1961—2005年中国霾日气候特征及变化分析. 地理学报, 2008, 63, (7): 761–768. DOI:10.11821/xb200807010 |

| [7] | 王业宏, 盛春岩, 杨晓霞, 等. 山东省霾日时空变化特征及其与气候要素的关系. 气候变化研究进展, 2009, 5, (1): 24–28. |

| [8] | 廖玉芳, 吴贤云, 潘志祥, 等. 1961—2006年湖南省霾现象的变化特征. 气候变化研究进展, 2007, 3, (5): 260–265. |

| [9] | 童尧青, 银燕, 钱凌, 等. 南京地区霾天气特征分析. 中国环境科学, 2007, 27, (5): 584–588. |

| [10] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲气溶胶云造成严重灰霾天气. 自然灾害学报, 2006, 15, (6): 77–83. |

| [11] | Wu D, Tie X, Deng X. Chemical characterizations of soluble aerosols in southern China. .Chemosphere, 2006, 64: 749–757. DOI:10.1016/j.chemosphere.2005.11.066 |

| [12] | 吴兑, 吴晓京, 李菲, 等. 中国大陆1951—2005年霾的时空变化. 气象学报, 2010, 68, (5): 92–100. |

| [13] | 吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 1–9. |

| [14] | 吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等. 细粒子污染形成灰霾天气导致广州地区能见度下降. 热带气象学报, 2007, 23, (1): 1–6. |

| [15] | 吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等. 珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究. 气象学报, 2006, 64, (4): 510–517. DOI:10.11676/qxxb2006.050 |

| [16] | Wu D, Tie X, Li C, et al. An extremely low visibility event over the Guangzhou region: A case study. Atmos Environ, 2005, 39: 6568–6577. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.07.061 |

| [17] | 陈训来, 冯业荣, 范绍佳, 等. 离岸型背景风和海陆风对珠江三角洲地区灰霾天气的影响. 大气科学, 2008, 32, (3): 530–542. |

| [18] | 陈训来, 冯业荣, 王安宇, 等. 珠江三角洲城市群灰霾天气主要污染物的数值研究. 中山大学学报 (自然科学版), 2007, 46, (4): 103–107. |

| [19] | 陈业国, 何冬燕, 农孟松, 等. 1970—2005年广西霾的变化特征. 生态环境, 2008, 17, (4): 1453–1457. |

| [20] | 吴兑, 汤仕文, 邓雪娇, 等. 霾的观测和预报等级. 北京: 气象出版社, 2010: 1–2. |

| [21] | 吴兑. 霾与雾的识别和资料分析处理. 环境化学, 2008, 27, (3): 327–330. |

| [22] | 吴兑. 大城市区域霾与雾的区别和灰霾天气预警信号发布. 环境科学与技术, 2008, 31, (9): 1–7. |

| [23] | 吴兑. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论. 气象, 2005, 31, (4): 3–7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.04.001 |

| [24] | 吴兑. 再论都市霾与雾的区别. 气象, 2006, 32, (4): 9–15. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.04.002 |

| [25] | 广西壮族自治区统计局. 广西统计年鉴. (1980—2009). 北京: 中国统计出版社, 1981—2010. |

| [26] | 广西壮族自治区环境保护局. 2007年广西壮族自治区环境状况公报[2008-06-05]. http://www.gxepb.gov.cn/gfjf/hjzkgb/200806/t20080605_920819.html. |

2011, 22 (6): 732-739

2011, 22 (6): 732-739