农业保险作为农业风险转移的重要手段,越来越受到重视。从2004年起,安徽、浙江、上海、河北、湖北、黑龙江等地纷纷开始农业政策性保险的试点。目前试点开展的农作物保险已经覆盖了小麦、玉米、棉花、水稻和果树等。

河南省是我国冬小麦主产省,总产量占全国的四分之一强。但河南省处于南北交汇地带,自然灾害种类多,人口和财产密度较高, 而且在经济结构中,农业占有重要地位,但社会经济的承灾能力较差, 农业气象灾害风险较高。在气候变化的大背景下,随着成灾动力条件和孕灾环境的变化,气候异常加剧,各类气象灾害频发[1]。干旱是河南省的主要气象灾害之一,干旱的发生对当地冬小麦的生长发育以及产量都会造成很大的不利影响[2-4]。农业保险的本质就是通过多数单位或个体参与平均分担少数成员因偶然风险事件造成粮食严重减产的损失。因此,开展河南冬小麦干旱的农业保险无论从灾后恢复生产、减轻对粮食作物造成的损害,还是从转移风险、发展社会经济的角度,都很有必要。

农业保险风险区划是我国大规模开展农业保险必不可少的基础性工作,国际上农业保险开展比较成功的国家都进行了农业灾害的风险区划。例如美国、日本和加拿大都是开展农作物保险比较早、保险机制较健全的国家,他们既有农作物全险,也有单一责任的农作物保险,如雹灾保险等。无论是全险还是单一灾种的保险,均按灾害发生规律和风险等级进行了区划。目前,我国也逐步开展了有关农业保险风险区划和费率的研究,如刘丽[5]分析了自然灾害保险风险,并根据评判结果绘制了我国自然灾害保险风险区划图;周玉淑等[6]对我国粮食产量保险费率的订定方法和保险费率区划进行了研究;郭迎春等[7]在农业自然风险评估的基础上,确定了区域农业保险费率的方法。研究者根据不同的研究目的会选择不同的保险风险评估指标,如邢鹂等[8]选择单产变异系数、旱涝指数、温度距平值、规模指数和效益指数等多个指标,构建了风险测度模型,在分析北京市瓜蔬类作物生产现状及其演变趋势的基础上,对蔬菜、西瓜的生产风险进行了测度和评估,提出了通过运用农业保险工具,开展不同作物保险组合来分散风险的政策建议。丁少群等[9-11]认为在作物风险指标选择上考虑的主要因素是气候和土壤两大类,包括作物平均水平、产量变异系数、灾害发生频率和强度指标、气候综合评判值、地理指标、土壤指标、水利设施指标、其他社会经济技术条件综合评判值、作物结构9个方面,并以平均单产和单产变异系数为主导指标对陕西泾阳棉花生产进行了分区。刘长标[12]提出并讨论了农作物区域产量保险风险区划中风险因子的选择问题,包括地形地貌、土壤条件、气候综合状况、农田水利设施、农户生产技术水平、农作物生产防灾减灾服务体系、作物结构7个方面。梁来存[13]认为产量变化能够测度自然风险对粮食安全的影响,并从这一视角建立了粮食安全自然风险影响的评价指标体系,利用系统聚类法、K-均值聚类法和模糊聚类法对我国粮食生产进行了省级保险风险区划,并以Fisher判别法、Bayes判别法和逐步判别法进行了回判验证。

综上所述,农业保险风险区划不同于普通风险区划,它是依据保险经营原则的要求和农业保险风险地域分异规律,在调查农业保险标的及其风险特点的基础上,根据各地不同的风险状况和保险标的损失状况,按照区内相似性与区间差异性及保持行政区界相对完整性的原则,将一定地域范围内的农业保险标的划分为若干不同风险类型和等级的区域,并分析研究各区域的自然经济等条件和风险特点。然而,多数研究仅根据单个指标测度作物生产风险或仅限于省级的风险区划,这样会在一定程度上低估各区域的生产风险和损失率。因此,为了使作为农业保险费率厘定基础的风险区划更科学合理,本文从气象因子、作物产量、社会经济等方面进行考虑,选择农业保险风险评估因子,采取多信息源集合的方法和思路,将干旱风险度、易损性指数、产量风险指数、抗灾性能指数4个保险风险评估指标细化到县级;然后采用聚类分析方法,结合孕灾环境特征的相似性和差异性,以及地区农业生产实际状况,构建了农业气象保险风险评估与区划方法,并以河南省冬小麦干旱为例,为气象指数保险和政策性保险分别进行了风险区划和评估。

1 资料与方法研究中使用的资料包括:1972—2007年河南省110个气象站的气象资料 (主要包括逐日平均气温、最高气温、最低气温、日照时数、降水量、风速和水汽压);1980—2007年河南省30个农气站的冬小麦生育期资料,以及1972—2007年河南省及其110个县冬小麦产量资料。另外,为了提取冬小麦种植面积,还使用了多期MODIS数据。

用MODIS数据提取冬小麦种植面积时,首先对2006年10月—2007年5月MODIS13Q1产品,即250 m×250 m空间分辨率、每16 d提供1次的植被指数 (EVI) 产品,进行数据预处理,包括研究区域数据截取、图像增强等。根据不同时期河南省EVI图像,采用决策分类树的方法提取冬小麦信息,通过分类获得河南省冬小麦分布图,然后根据公式S=T×R(T为小麦像元总数,R为像元面积),求算冬小麦种植面积。

本研究主要采用资料分析、数学统计的方法及GIS技术,开展河南冬小麦干旱保险风险评估与区划。首先,通过构建冬小麦干旱指标来阐明孕灾环境、致灾因子、孕灾体及其受灾特征的相互作用关系实现风险辨识;其次,通过选取冬小麦干旱保险风险评估指标来实现风险估算;最后,根据风险的大小,进行冬小麦指数保险风险区划和政策性保险风险区划并分区进行评述,为防灾减灾决策、降低风险提供科学依据。

2 冬小麦干旱风险辨识风险辨识是建立风险分析体系的基础,只有客观、准确地刻画出作物风险状况,才能更好地进行保险风险的评估和区划。

2.1 河南省冬小麦干旱风险概况农业旱涝的发生发展与降水、气温、农田蒸散以及农作物发育状况等密切相关。河南省冬小麦主要生育期处于雨雪稀少、降水变率大、风大、空气干燥、蒸发耗水多的冬、春季,冬小麦全生育期自然缺水率达30%~60%,春旱发生频率高达40%~80%,干旱使冬小麦生长不良、株矮、有效分蘖减少、穗粒数减少等[14]。近30年来,随着气候变暖,气温升高,农田蒸散增大,冬小麦的旱情有加重的趋势。考虑到冬小麦不同生育期对水分的需求不同,因此分生育期构建了干旱指数,同时还特别考虑了底墒对冬小麦干旱的影响[15]。

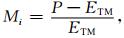

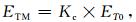

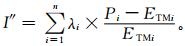

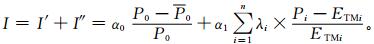

2.2 冬小麦干旱指数及其序列的构建相对湿润度指数 (M) 是降水量和参考作物蒸散量的相对比值,反映了实际降水供水量与最大水分需要量的平衡关系,是一个具有时空变化的气候意义上的旱涝评价指标,但由于地表覆盖、作物特性以及作物空气动力阻力不同等原因,作物蒸散与以牧草表示的参考作物蒸散量有较大差异。考虑到农业旱涝指标应与作物生长过程中的水分供求状况相关联,本文拟用作物潜在蒸散量取代参考作物蒸散量,建立能够反映降水与农田蒸散量 (即作物需水量) 二者平衡关系的相对湿润度指数。为了更好地体现作物不同生育期的生长特征,采用划分关键生育期方法来考虑水分对作物生长发育的影响。各个生育期相对湿润度指数的计算公式如下:

|

(1) |

式 (1) 中,Mi为计算时段内的相对湿润指数;P为相应时段的降水量,单位:mm;ETM为相应时段的作物潜在蒸散量,单位:mm。

|

(2) |

式 (2) 中,ET0的计算采用FAO推荐的Penman-Monteith公式逐日可能蒸散量的计算方法[16]。Kc为相应时段的作物系数[17]。

由于冬小麦各个生育期对水分的需求量以及敏感程度不同,水分的亏缺出现在不同的生育期对产量会造成不同的影响。根据冬小麦的生理生长特点,将冬小麦全生育期划分为6个发育阶段:出苗阶段、越冬阶段、返青阶段、拔节阶段、抽穗开花阶段、灌浆成熟阶段。采用由Jensen相乘模型计算出的水分胁迫敏感系数[18](表 1) 作为各个生育期相对湿润度指数的权重系数,构建冬小麦整个生育期的干旱指数 (I″),其具体表达式为

|

(3) |

|

|

表 1 河南省冬小麦不同发育阶段的作物系数和水分胁迫敏感系数 Table 1 Crop coefficients and water stress sensitivity coefficients of winter wheat at different growth stages |

式 (3) 中,λi代表作物不同发育阶段的水分胁迫敏感系数;Pi为不同发育阶段对应的降水量,单位:mm;ETMi分别代表不同发育阶段作物潜在蒸散量,单位:mm。

此外,为了进一步完善相对湿润度指数,量化底墒对作物产量的影响,根据罗俊杰等的研究底墒对冬小麦产量的贡献率为38.6%[19],考虑到甘肃地区位于黄土高原,土层比较厚,可以贮存较多的底墒水,且基本属于旱作农业,因此将其结论应用到河南省时,根据专家经验,取底墒对冬小麦产量的贡献率为19%。以出苗期的前3个月作为底墒期,选用底墒期的降水距平百分率结合其贡献率,来订正整个生育期的冬小麦干旱指数,提出适合于河南省冬小麦干旱指数,最终构建河南省冬小麦干旱指数 (I),具体表达式为

|

(4) |

式 (4) 中,I′,I″分别代表底墒期和全生育期的干旱指数;P0为底墒期的降水量,单位:mm;P0为底墒期的多年平均降水量,单位:mm;α0为底墒对冬小麦产量的贡献率,取值19%;α1为整个生育期水分对冬小麦产量的贡献率,取值81%。

2.3 河南省冬小麦干旱空间分布一般河南省冬小麦因旱减产5%~10%为轻旱,减产10%~20%为中旱,减产20%~30%为重旱,减产30%~40%为严重干旱,减产超过40%为极端干旱[20]。根据河南省110个县36年的冬小麦干旱指数和相应的冬小麦的相对气象产量的关系,筛选出373个因干旱造成减产的样本[21],据此建立冬小麦干旱指数与减产率的回归方程,确定了相应干旱等级下冬小麦干旱指数指标值 (表 2),实现了河南省冬小麦干旱指数的等级划分及对冬小麦干旱情况的辨识。

|

|

表 2 河南省冬小麦干旱指标 Table 2 Drought index of winter wheat in Henan Province |

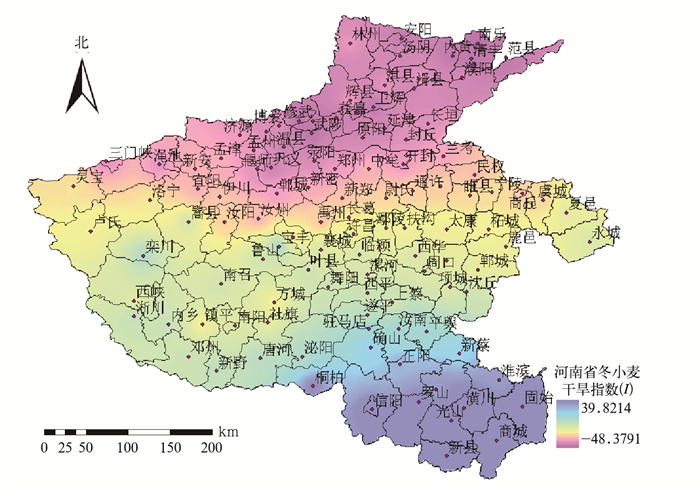

从图 1可以看出,河南省冬小麦干旱指数的多年平均值在空间上具有很好的纬向分布特征,由南向北冬小麦干旱程度逐步增大,造成的减产率也相应地增大。豫南地区通常较少发生干旱,因干旱造成的冬小麦减产不大;大多数严重干旱都主要发生在豫北地区,对冬小麦的减产有较大的影响。

|

|

| 图 1. 河南省多年平均的冬小麦干旱指数空间分布 Fig 1. Spatial distribution of multi-year average winter wheat drought index in Henan Province | |

3 河南省冬小麦干旱的风险估算

气象灾害的保险风险区划是以灾害的风险评估和区划为基础,但同时要求在保险风险评估中对现存潜在的各种危险和不利因素的分析要更加准确。下面从致灾风险、承载体易损性风险、灾损风险和防灾减灾能力4个方面进行分析,并建立相应的评估指标。

3.1 致灾因子风险风险度 (Z) 是表征干旱风险程度的指标,能客观地反映干旱风险性大小,其公式为[22]:

|

(5) |

式 (5) 中,Zj为各县冬小麦全生育期干旱风险度;IDj为不同等级的干旱强度;Pjk为各县冬小麦干旱在不同干旱强度等级下的发生概率;j为某县;k为所划分的风险等级。

干旱强度 (IDj):取小于0的多年冬小麦干旱指数的平均值,河南省不同县的IDj可用下式计算:

|

(6) |

式 (6) 中,IDj为各县冬小麦的干旱强度,其绝对值越大,表明冬小麦的生长发育受干旱的影响越严重,风险就越高;Iij为各县不同年份小于0的冬小麦干旱指数;n为总年份数 (n=36)。

干旱发生概率 (P):不同干旱强度发生的概率是构成干旱风险的重要因子。本文利用信息扩散法,即一种模糊数学的思想[23],求算了1972—2007年各县冬小麦干旱在不同干旱强度等级下的发生概率。

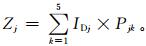

干旱风险度指数 (Z):将干旱强度和干旱发生频率有机地结合在一起。风险度的绝对值越小,发生干旱的可能性越小,对农业生产影响的程度越小;反之,发生干旱的可能性越大,对农业生产影响就越大。由图 2可见,河南省冬小麦干旱风险度在整个河南省的分布有一定的区域分异和连续性,由南到北基本呈带状分布,从豫南到豫北特别是豫西北干旱风险度绝对值逐渐递增,在豫西个别县达到最大。按干旱风险度的大小分为5个等级,绝对值的高值区零星地分布在豫西北的灵宝、渑池、巩义等县,干旱风险度值为-21.83~-18.93;绝对值的中值区呈东西走向,分布在豫中的大部分县;绝对值的低值区分布在豫东南的固始、信阳等县,干旱风险度值为-7.87~-2.54。

|

|

| 图 2. 河南省冬小麦干旱风险度分布 Fig 2. Distribution of winter wheat drought risk degree in Henan Province | |

3.2 承载体易损性风险

对河南省冬小麦干旱而言,承灾体易损性指干旱造成冬小麦减产的难易程度,用易损性指数 (Iv) 表示。参考以往研究成果,构建易损性指数为

|

(7) |

式 (7) 中,Ip为冬小麦生产效率指数,IS为生产专业化指数,IE为暴露指数。

冬小麦生产效率指数 (Ip):在农业保险实施过程中,一般来说,农作物的高产伴随着高风险,将各个县多年冬小麦产量平均值与河南省多年冬小麦产量平均值的比值,定义为各县冬小麦生产的效率指数,不同县的Ip可用以下公式计算[24]:

|

(8) |

式 (8) 中,Ipj为各县的生产效率指数;Xij为第i年j县的冬小麦单产;Yi为第i年河南省的冬小麦单产;n为总年份数 (n=36)。冬小麦生产效率指数主要是从资源内涵生产力的角度来反映冬小麦的生产风险程度。在给定危险地区存在的所有产量价值越大,由于潜在的气象危险因素而造成的伤害或损失程度则越大,其综合反映了成灾体的易损性。当Ipj>1时,表明与河南省平均水平相比, j县小麦生产具有效率优势, 其生产风险程度高于全县的平均水平,反之表明处于相对劣势,其生产风险程度比全县的平均水平要低。

冬小麦生产专业化指数 (IS):反映社会经济脆弱性的指标可以是人口密度、GDP密度、耕地百分比、单位面积工农业产值等。由于地域差异,社会经济脆弱性选取的指标会有明显不同。对于河南省冬小麦干旱社会经济脆弱性,本文选用冬小麦生产专业化指数来体现,可用以下公式计算:

|

(9) |

式 (9) 中,ISj为各县冬小麦专业化指数;AWj为j县冬小麦播种面积;m为总县数 (m=110)。冬小麦专业化指数反映县冬小麦生产相对于整个省平均水平的规模和专业化程度,它是市场需求、种植制度等因素相互作用的结果。一般来说,在一定长的时期内,只要有相当的规模,就意味着有市场需求、有经济效益,但对于规模较大的冬小麦生产,风险也相对较大。因此,规模指数在一定程度上可以反映冬小麦生产的风险状况。当ISj>1时,表明与区域平均水平相比,j县冬小麦生产规模较大,专业化程度较高。县生产专业化指数越大,如果有灾害发生,此县冬小麦的受灾面积相对于区域平均水平来说就越大,越容易对冬小麦生长造成损害;反之则不易造成损害。

冬小麦暴露指数 (IE):针对本县作物可种植面积来说,冬小麦种植面积越大,意味着该县暴露于气象危险因子的冬小麦越多,可能遭受的潜在损失就越大,气象灾害风险越大。因此,将各个县的冬小麦的种植面积与本县面积的比值定义为冬小麦暴露指数:

|

(10) |

式 (10) 中,IEj为各县冬小麦的暴露指数,AWj为j县冬小麦的播种面积,ACj为该县的面积。暴露指数越大,表明该县冬小麦的相对种植面积越大,如果有气象干旱发生,冬小麦发生干旱的可能性越大。特别是以县级水平开展农业保险,冬小麦种植面积越大,赔付风险也越高。

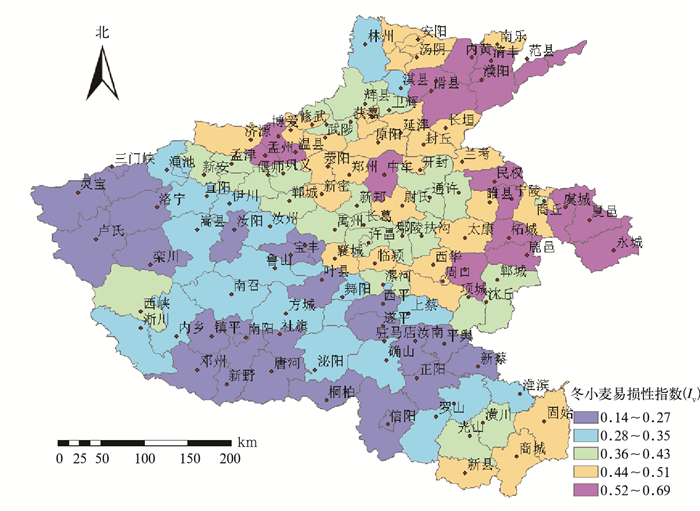

由冬小麦生产效率指数 (Ip)、生产专业化指数 (IS)、暴露指数 (IE) 计算而来的易损性指数 (Iv) 表现了冬小麦受气象灾害而造成减产的难易程度。其数值越大,表示在相同的受灾程度下,可能造成作物的灾损越大;反之,越不易造成灾损,即减产的可能性越小,风险越小。图 3为冬小麦易损性指数在河南省的分布情况,全省各县市的易损性指数为0.14~0.69,其中最小值在灵宝市,最大值在虞城县。冬小麦易损性指数大值区在河南省东北部地区,而河南西南部地区冬小麦易损性指数较小,即由于冬小麦生产效率、生产专业化程度以及暴露性均相对较低,冬小麦不易由气象灾害造成减产。

|

|

| 图 3. 河南省冬小麦易损性指数分布 Fig 3. Distribution of winter wheat vulnerability index in Henan Province | |

3.3 灾损风险

冬小麦干旱影响最终是以产量损失为直接表现形式。由于河南省冬小麦干旱发生的空间分布存在差异,并且各地区冬小麦种植情况也有区别,因干旱引起的减产风险也不同。灾损大小可由冬小麦产量风险指数 (D) 表示[21]:

|

(11) |

式 (11) 中,Yi为各年的减产率;n为总年份数 (n=36)。

冬小麦产量风险指数值越大,风险越大,表明冬小麦生育期间遭受气象灾害的可能性越大,导致减产;反之D值越小,风险越小,减产的可能性越小。

图 4为冬小麦产量风险指数在河南省的分布,全省各县市的产量风险指数为8.95~26.90,其中最小值出现在尉氏县,最大值出现在淮滨县。冬小麦产量风险指数大值区在河南省西北及东南部地区,而河南省中部地区冬小麦产量指数较小,即由气象灾害造成冬小麦减产损失的风险较低。

|

|

| 图 4. 河南省冬小麦产量风险指数分布 Fig 4. Distribution of winter wheat production risk index in Henan Province | |

3.4 防灾减灾能力

防灾减灾能力指冬小麦能够从干旱灾害中恢复生产的能力,以抗灾性能指数来表示。由于冬小麦在长期生长过程中对环境变化已具有适应性,因此当干旱发生后,若不是产量形成关键期,一般都具有一定的恢复能力,特别是在人为参与抗灾情况下,恢复能力更大。如灌溉可以有效地减轻冬小麦干旱,即使干旱指数到达了重旱标准,并非一定导致很大的减产率。因此,在冬小麦干旱保险评估中,防灾减灾能力的分析很重要。

一个地区产量的波动能够很好地体现其生产力水平,由于整个省处于相对一致的天气尺度波动下,因此各县产量波动的差异可以看做是当地防灾减灾能力的体现。产量波动的差异可用变异系数表示,本文定义产量变异系数[25]的倒数为抗灾性能指数 (R):

|

(12) |

式 (12) 中,Yi为每年单产;Y为多年平均产量;n为总年份数 (n=36)。

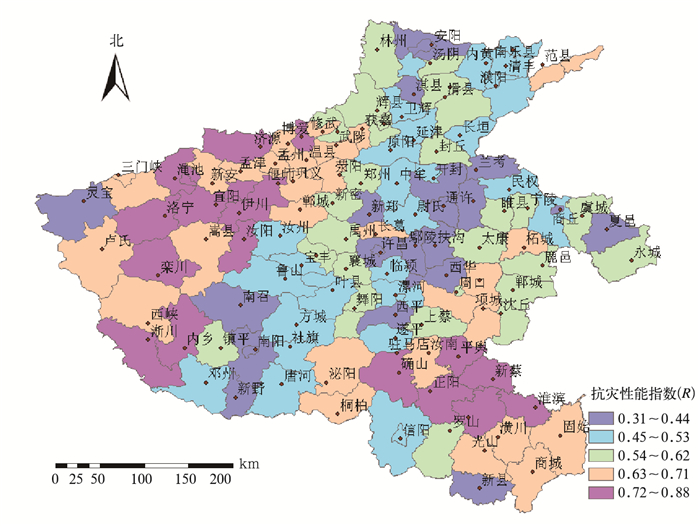

产量的变异系数越小,R值就越大,表明产量越稳定,抗灾能力越强;R值越小,表明产量波动越大,抗灾能力越弱,粮食生产面临的风险越大。

图 5为冬小麦抗灾性能指数在河南省的分布,按冬小麦抗灾性能指数大小分为5个等级。高值区呈现连片分布的特点,主要分布在豫西和豫南地区洛宁、新县及其周围各县,冬小麦抗灾性能指数为0.71~0.88;中值区呈南北走向分布在豫中的陕县、郸城及其周围各县;低值区呈带状分布在豫中的南阳、尉氏等县,抗灾性能指数值为0.31~0.44,从豫西到豫东冬小麦抗灾性能指数逐渐递增。

|

|

| 图 5. 河南省冬小麦抗灾性能指数 Fig 5. Distribution of winter wheat resisting disaster index in Henan Province | |

4 河南省冬小麦旱灾保险风险区划与评价

保险风险区划从保险标的自身生长规律出发,提出具体的损失计量指标体系,指明区域的农业风险水平,是保险风险评估的综合结果。可以为决策者权衡风险大小,做出减灾决策、降低保险风险和厘定费率等提供科学依据,满足农业保险风险管理的需求。河南省冬小麦干旱保险风险区划的结果可为合理制定冬小麦干旱的农业保险政策打下基础。

4.1 保险风险区划类型及方法气象指数保险是指将一个或几个气候条件 (例如降水量、温差等) 对农作物损害程度指数化,当实际气候条件达到一定指数时,保险合同立即给予赔付。作为一种新型的天气风险管理手段,目前指数保险主要在亚洲、非洲和拉丁美洲的一些发展中国家推广实施。气象指数保险风险区划一般不考虑地理位置、水利设施、防灾能力、经济水平、各种作物对灾害抵抗能力的强弱以及农户经营管理水平的高低等,仅考虑致灾因子和灾损情况。因此,选用冬小麦干旱风险度 (Z) 和产量风险指数 (D) 作为区划指标。

政策性保险是政府为了某种政策上的目的,运用商业保险的原理并给予扶持政策而开办的保险,一般具有非盈利性、政府提供补贴与免税以及立法保护等特征。因此,要从综合的角度进行考虑,尤其要考虑当地的经济水平和抗灾能力,政府部门才能相应地给予更合理的补贴。因此,在政策性保险风险区划中不仅要考虑致灾因子和灾损情况,还要考虑承载体的易损性以及防灾减灾能力。因此,选用冬小麦干旱风险度 (Z)、产量风险指数 (D)、冬小麦易损性 (Iv) 和抗灾性能指数 (R) 作为区划指标。

本研究选取1972—2007年河南省110个县具有完整粮食单产资料的地区作为聚类样本,将主导指标的计算数据进行标准化处理,采用欧式距离作为研究样品疏密程度 (差别大小) 的数量指标,选择系统聚类法 (Hierarchical Clustering Method) 中的离差平均和法 (Ward’s Method),针对上述两种保险风险的特点,对选用的区划指标进行聚类分析,将相似的县聚为一类。通过聚类分析,将110个县划分为5类,然后按照综合风险指数的大小,分为5个风险等级,即保险高风险区、中高风险区、中风险区、中低风险区和低风险区。其中,气象指数保险风险区划的综合风险指数 (TW) 取风险区干旱风险度和产量风险指数的平均值;政策性保险风险区划的综合风险指数 (TP) 取风险区干旱风险度、易损性指数、产量风险指数的乘积除以抗灾性能指数。

4.2 保险风险区划结果及评述 4.2.1 气象指数保险风险区划结果及评述图 6为河南省冬小麦干旱气象指数保险风险区划图,表 3为保险风险评估因子在不同风险区的统计情况,可以看出:河南省冬小麦干旱气象指数保险高风险等级区主要分布在豫西浅山丘陵区,其综合风险最高,平均干旱风险度最高,产量风险指数也较大,该区冬小麦农业干旱出现频繁,对产量影响较大,并且发生的减产主要是干旱造成的;中高风险等级区主要分布在河南省北部、西部和南部的个别县,其综合风险处于中高水平,其中干旱风险度较小而产量风险指数最大,该风险等级区河南省冬小麦农业干旱发生并不频繁,社会经济水平不高,存在其他因素对产量造成非常大的影响;中等风险等级区主要分布在河南省东北部地区及西部个别县,其保险综合风险处于中等水平,具有较高的干旱风险度和较低的产量风险指数,该区农业干旱也时有发生,对冬小麦产量影响较小;中低风险等级区主要分布在河南省中部大部分县,其综合风险处于中低水平,平均产量风险指数是5个风险类型中最小的,风险度属于中等水平,该区冬小麦农业气象灾害造成的减产最低,社会经济水平较低;低风险区主要分布在河南省南部各县,其综合风险最低,平均风险度最小,产量风险指数处于中等水平,说明干旱并不是该风险区唯一的灾害类型,可能由霜冻等造成的低温冻害,也会导致冬小麦减产。该风险区尽管产量风险指数不是最小的,但干旱的风险度和减产率的综合风险是最小的。在开展气象指数农业保险过程中,不同保险风险等级区域中的各县应该厘定不同的费率。

|

|

| 图 6. 河南省冬小麦干旱气象指数保险风险区划 Fig 6. Weather index insurance risk division of winter wheat drought in Henan Province | |

|

|

表 3 气象指数保险风险评估因子在不同风险区的统计情况 Table 3 Statistical situation of weather index insurance risk assessment factors in different risk areas |

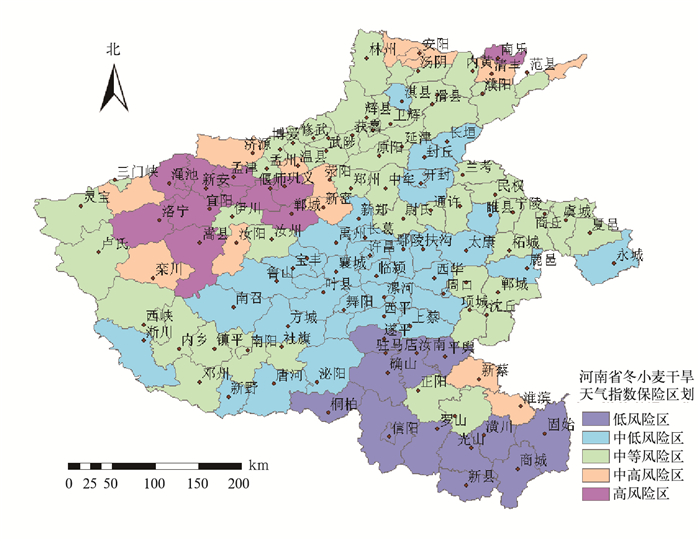

4.2.2 政策性保险风险区划结果及评述

图 7为河南省冬小麦干旱政策性保险风险区划图,表 4为保险风险评估因子在不同风险区的统计情况,可以看出:河南省冬小麦干旱政策性保险高风险等级区主要分布在豫西浅山丘陵区,其保险的综合风险最高,平均干旱风险度最高,易损性指数较大,冬小麦产量风险指数也很大,抗灾能力较弱。各项评估指标都表明该区有很强的风险性。该区河南省冬小麦农业干旱出现频繁,对产量影响较大;中高风险等级区主要分布在河南省北部、西部和南部的个别县,其保险的综合风险处于中高水平,平均作物易损性指数最大,干旱风险也较高,同时由于具有较强的抗灾能力,平均冬小麦产量风险指数并不是非常大。可见,在中高风险区,各县的抗灾能力在维持稳产方面影响很大。该区冬小麦农业干旱出现较频繁,由于抗灾能力强、社会经济水平较高,对产量影响不是很大;中风险等级区主要分布在河南省的南部各县,以及河南省北部,其综合风险处于中等水平,平均干旱风险度最小,暴露水平和脆弱性较低,但是由于该区的防灾减灾能力最弱,即使该区农业干旱发生不多,作物易损性较小,但是一旦有干旱发生,凡是暴露于灾害中的冬小麦都会遭受很大的产量损失;中低风险等级区主要分布在河南省南部、中部以及北部地区的个别县,其综合风险处于中低水平,平均干旱风险度比较低,产量风险指数也相对较低,并且具有较强的防灾减灾能力,因此,即使平均冬小麦易损性指数较大,对产量的影响不是很大。该区冬小麦农业干旱发生不频繁;低风险区主要分布在河南省西南部及中部各县,其综合风险最低,平均产量风险指数最小。尽管干旱风险度和作物易损性处于中等,但是该区抗灾能力最强,即使发生灾害并且有一定数量的冬小麦具有中等水平的暴露性和脆弱性,产量波动仍然相对较小。在开展政策性农保的过程中,可以考虑对不同县收取不同的保费,但前提是要在灾害发生前后主动采取最基本的预防和补救措施。

|

|

| 图 7. 河南省冬小麦干旱政策性保险风险区划 Fig 7. Policy related insurance risk division of winter wheat drought in Henan Province | |

|

|

表 4 政策性保险风险评估因子在不同风险区的统计情况 Table 4 Statistics of policy related insurance risk assessment factors in different areas |

5 结论与讨论

本文以河南省冬小麦干旱为例,在结合水分敏感系数,分生育期构建河南省冬小麦干旱指数的基础上,从气象因子、作物产量以及社会经济水平的角度选用干旱风险度、易损性指数、产量风险指数、抗灾性能指数4个指标对致灾因子、承灾体易损性、灾损风险、防灾减灾能力4个方面进行分析和评估,并采用聚类分析的方法完成了河南省县级冬小麦干旱气象指数保险风险区划和政策性保险风险区划。使每一项保险风险分析都有完整的定量方法、指标和模型,克服了以往常规农业气象灾害定性分析或简单定量分析的一些弊端,为农业气象灾害保险风险建立了一套比较可行的评估和区划方法,得到如下结论:

1) 在相对湿润度指数的基础上,综合考虑冬小麦本身的生物学特性和不同生育期对水分的敏感性,以及底墒情况对作物生长和产量的影响,构建了适于河南省冬小麦的干旱指数,对作物干旱有较好的指示作用。

2) 河南省冬小麦干旱气象指数保险风险区划结果:豫西多数县为高风险区,豫南为低风险区,其余大部分县为中等风险区。河南省冬小麦干旱政策性保险风险区划结果:豫西多数县为高风险区,豫南部、中部及北部地区的大部分县为中风险区,豫西南部大多数县及中部个别县为低风险区。

3) 对比分析气象指数保险和政策性保险的风险区划结果,除豫西高风险区的个别县互相重合外,其余各县所属风险区有较大差别。因此,针对不同的保险特点和需求,需要采用不同的区划指标和方法,才能推行区域农业保险,更好地实行差别保险费率。本研究的一些定量分析结论还可以与海拔高程、土壤类型、农户知识水平、GDP水平、农业保险普及情况以及农业气象灾害发生的时空规律相联系,进一步完善作物保险风险的评估和区划,从而使区划结果更客观,更好地指导市场经济条件下农户险种的选择和保险公司费率的制定。

影响河南省冬小麦生产的农业气象灾害除了干旱,还有干热风、青枯雨、晚霜冻等其他灾害,这些灾害均会造成冬小麦减产。因此,今后可以开展针对某一作物的多灾种综合保险风险区划和评估,或就单一灾种造成不同农作物的保险风险进行区划和评估,给保险公司开发保险产品提供更多、更全面的参考,为在不同风险等级的地区之间开展保险组合、降低区域农业生产风险打下坚实的基础。

致谢 河南省气象科学研究所正研级高级工程师刘荣花、助理研究员成林为本研究提供了气象和农业方面的相关资料,特此致谢。| [1] | 张业成. 中国自然灾害综合风险预测与分区减灾对策. 地质灾害与环境保护, 1998, 9, (1): 1–5. |

| [2] | 刘建栋, 王馥棠, 于强, 等. 华北地区农业干旱预测模型及其应用研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 593–604. |

| [3] | 王石立. 冬小麦生长模型及其在干旱影响评估中的应用. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 15–22. |

| [4] | 赵艳霞, 王馥棠, 裘国旺. 冬小麦干旱识别和预测模型研究. 应用气象学报, 2001, 12, (2): 234–241. |

| [5] | 刘丽. 自然灾害保险风险分析. 自然灾害学报, 2006, 15, (1): 87–91. |

| [6] | 周玉淑, 邓国, 齐斌, 等. 中国粮食产量保险费率的订定方法和保险费率区划. 南京气象学院学报, 2003, 26, (6): 807–813. |

| [7] | 郭迎春, 闫宜玲, 王春乙, 等. 农业自然风险评估及区域农业保险费率的确定方法. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 232–238. |

| [8] | 邢鹂, 高涛, 吕开宇, 等. 北京市蔬菜作物生产风险区划研究. 中国农业资源与区划, 2008, 29, (6): 55–60. |

| [9] | 丁少群, 庹国柱. 论农作物保险区划及其理论依据——农作物保险区划研究之一. 当代经济科学, 1994, (3): 64–70. |

| [10] | 丁少群, 庹国柱. 农作物保险的危险单位区划研究——农作物保险区划研究之二. 中国保险管理干部学院学报, 1994, (6): 24–29. |

| [11] | 庹国柱, 丁少群. 农作物保险风险分区和费率分区问题的探讨. 中国农村经济, 1994, 8: 43–47. |

| [12] | 刘长标. 农作物区域产量保险的精算研究. 北京: 中国人民大学, 2000. |

| [13] | 梁来存. 我国粮食作物保险风险区划的实证研究. 山西财经大学学报, 2010, 32, (1): 65–72. |

| [14] | 李世奎, 霍治国, 王素艳, 等. 农业气象灾害风险评估体系及模型研究. 自然灾害学报, 2004, 13, (1): 78–87. |

| [15] | 安顺清, 刘庚山, 吕厚荃, 等. 冬小麦底墒供水特征研究. 应用气象学报, 2000, 11, (增刊): 119–127. |

| [16] | 陈玉民, 郭国双, 王广兴, 等. 中国主要作物需水量与灌溉. 北京: 水利电力出版社, 1995. |

| [17] | 杨艺, 周继良, 吴明作. 河南省各地区主要作物生态需水研究. 河南科学, 2008, 26, (6): 677–680. |

| [18] | 肖俊夫, 刘战东, 段爱旺, 等. 中国主要农作物分生育期Jensen模型研究. 节水灌溉, 2008, (7): 1–8. |

| [19] | 罗俊杰, 黄高宝. 底墒对旱地冬小麦和水分利用效率的影响研究. 灌溉排水学报, 2009, 28, (3): 1–4. |

| [20] | 成林, 刘荣花, 申双和, 等. 河南省冬小麦干旱规律分析. 气象与环境科学, 2007, 30, (4): 3–6. |

| [21] | 任义方. 农业气象指数保险方法研究——以河南省冬小麦干旱为例. 北京: 中国气象科学研究院, 2011. |

| [22] | 杜鹏, 李世奎, 温福光, 等. 珠江三角洲主要热带果树农业气象灾害风险分析. 应用气象学报, 1995, 6, (增刊): 27–32. |

| [23] | 冯利华. 基于信息扩散理论的气象要素风险分析. 气象科技, 2000, 28, (1): 27–29. |

| [24] | 陈新建, 陶建平. 基于风险区划的水稻区域产量保险费率研究. 华中农业大学学报, 2008, 76, (4): 15–17. |

| [25] | 薛昌颖, 霍治国, 李世奎, 等. 北方冬小麦灾损风险类型的地理分布. 应用生态学报, 2005, 16, (4): 620–625. |

2011, 22 (5): 537-548

2011, 22 (5): 537-548