2. 国家气候中心 中国气象局气候研究开放实验室,北京 100081;

3. 四川省气候中心,成都 610072

2. National Climate Center, Laboratory for Climate Studies of China Meteorological Administration, Beijing 100081;

3. Sichuan Provincial Climate Center, Chengdu 610072

随着国民经济的迅速发展,社会更加迫切需要准确和丰富的短期气候预测服务产品[1]。而分析降水和气温的分级概率时空分布特征,可以获得不同地区、不同量级降水和气温的异常发生频率,这可以作为一种背景性信息为气候预测评估和预测产品制作提供非常有用的参考,也为极端气候的预测提供了基础信息,有利于短期气候预测服务水平的提高。

在全球气候变暖背景下[2],关于多种气象要素极端特性变化的研究有很多[3-10]。Easterling等指出[11-12],全球最低气温、最高气温有明显的上升趋势,而我国气温的变化趋势与全球基本一致[13-15]。唐红玉等[16]研究表明,我国年平均最高气温的变化特征呈现北方增暖明显、南方变化不明显的特征,各地年平均最低气温呈明显的变暖趋势。与此同时,许多研究也分析了极端降水的变化情况。Zhai等研究指出[17],我国南方极端降水事件增加趋势明显,我国北方极端降水事件减少趋势明显,蔡敏等[18]研究也有类似结论。王小玲等[19]发现,降水量的趋势变化主要由强降水量的变化引起,降水频率变化对降水量趋势的贡献远大于强度变化,趋势变化主要由频率的趋势产生。此外,全球气候存在明显的年代际变化特征[20],在我国则表现为长江、淮河流域20世纪70年代末后降水明显增多,而华北地区降水明显减少[21],我国东部季风区中的“北涝南旱”型在20世纪70年代末后转为“南涝北旱”型[22]。这些研究成果提示预报员在气候预测业务和服务中要以发展的眼光看待预报因子和预报对象。

多数研究成果[23-27]主要集中于极端气温、降水的分析,实际上在气候预测业务中面对的是从正常到异常的多级情况,如何为决策者提供丰富的预测信息具有实际应用价值。本文采用中国气象局预报与网络司下发的《短期气候预测质量分级检验办法》①中对降水、气温的六级分级定义和评分办法,分析各月各要素的六级概率时空分布特征,以期为预报员进行气候预测时综合考虑年代际变化、年际变化和季节内变化特征提供重要参考信息,同时也对气候预测质量检验方法的特点和合理性提出建议。

① 关于下发《短期气候预测质量分级检验办法》的通知.气预函〔2009〕141号.2009.

1 资料与方法本文采用国家气候中心常规业务中使用的1951—2009年我国160站月降水、气温资料,根据《短期气候预测质量分级检验办法》中对降水、气温等级划分标准 (表 1),以20%和50%的阈值将降水划分为特少、偏少、正常略少、正常略多、偏多、特多共6个等级,以1℃和2℃的阈值将气温划分为特低、偏低、正常略低、正常略高、偏高、特高共6个等级。针对6个等级的评分办法如表 2所示。可以看到,预报等级与实况相符时,单站评分为100分;预报等级与实况不符时,如果预报为正常等级,而实况与预报相差1个等级,则得分在100分基础上减20分,相差两个等级减40分;但如果预报为异常等级而实况也为异常等级,但预报与实况相差1个等级,则单站评分为80分基础上再加10分的加权奖励分。六级异常是针对0呈对称分布,得分对应分级预测与实况的关系也呈对称分布。表 2的评分办法强调了级别预测正确的重要性,且对异常级别预报正确的情况有加权奖励。在这种评分思路下,如何清楚地了解降水、气温在不同级别下的时间和空间分布特征对预测和服务非常必要。

|

|

表 1 降水和气温趋势预测六级评分制用语及等级划分标准 Table 1 The terminology of six-level scoring method and the classification standards of each level for precipitation and temperature prediction |

|

|

表 2 单站降水和气温趋势预测六级评分制评分表 Table 2 The six-level scoring method for precipitation and temperature predictions at one station |

限于篇幅,本文以1月和7月作为代表进行重点分析。这里主要采用了概率统计方法,分析了气候发生年代际转折后1980—2009年1月和7月降水和气温的六级概率空间分布特征,并在此基础上对比了1951—1979年和1980—2009年气温和降水不同等级概率的年代际变化。这里采用的概率统计原理为P(A)=m/n,其中P(A) 为事件A出现的频率值,n是总事件发生的总数,m表示事件A发生的总次数。具体到本文,P(A) 为某一等级出现的频率值,n为资料长度,m是该等级在n年内出现该等级的总次数。本研究可为预报员做分级预报提供重要的背景信息。

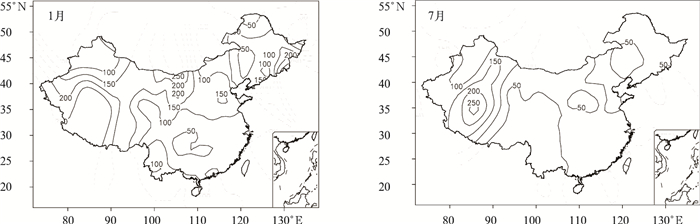

2 降水和气温分级概率时空分布特征 2.1 1980—2009年1月和7月降水分级概率空间分布特征均方差能够反映出气候要素值的波动振幅大小,均方差高值区域易出现异常等级气候事件,均方差低值区域易出现正常等级气候事件。因此,这里首先给出了我国1月和7月降水距平百分率的均方差图 (图 1)。由于我国目前的短期气候预测业务是以距平百分率作为预报对象 (表 1),因此这里计算的是降水距平百分率均方差。图 1表明,1月降水距平百分率均方差高值区主要分布于我国西藏及北方大部地区,低值区主要分布于我国南方地区;7月均方差高值区主要分布于我国西藏及西北地区,低值区主要分布于我国东部地区。对比1月和7月均方差分布后发现,1月均方差要明显大于7月,且北方要明显大于南方。这说明1月易发生异常等级降水事件,且北方发生异常等级降水事件的概率要明显大于南方。

|

|

| 图 1. 1980—2009年1月和7月我国降水距平百分率的均方差 (单位:%) Fig 1. The standard deviation of precipitation percentage anomalies in China in January and July from 1980 to 2009(unit:%) | |

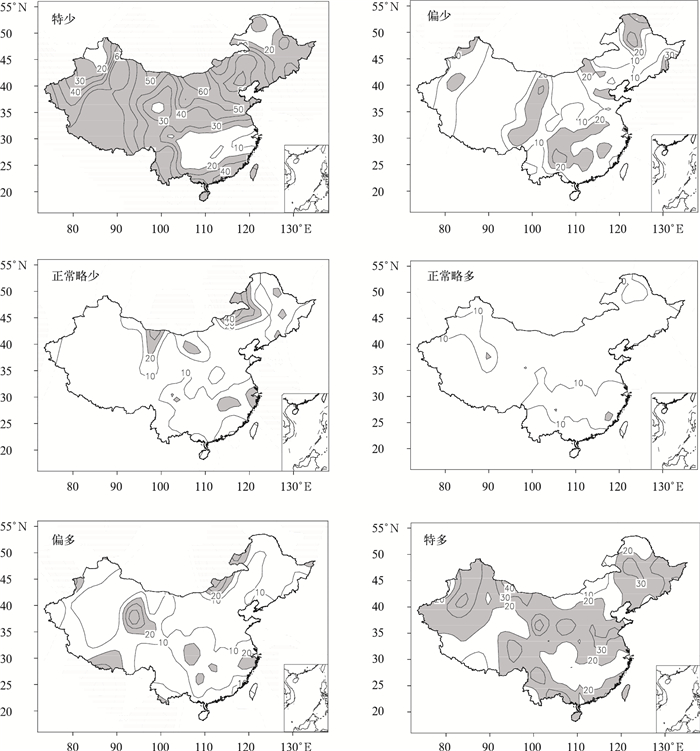

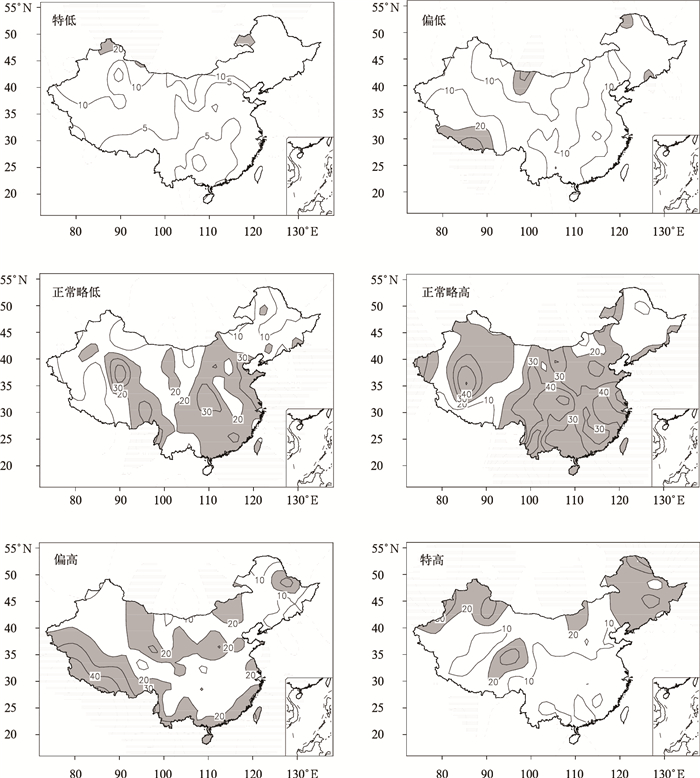

不同等级降水出现概率对预报降水趋势的量级具有重要参考价值。这里参照表 1的降水等级划分标准,给出了1980—2009年1月降水六级概率分布图 (图 2)。图 2表明,1月降水出现特少、特多等级概率大于20%的高值区主要分布于东北、内蒙古、华北、黄淮、西北、西南地区西部以及华南沿海,部分地区出现概率超过50%。1月我国降水出现偏少、正常略少、正常略多、偏多等级的概率相对较小。对比图 1a也可以看出,特多和特少等级的高概率区域对应均方差高值区,而低概率区则对应均方差低值区。综合以上分析可知,1月我国北方降水出现特多、特少等级的概率较大,出现偏少、正常略少、正常略多、偏多等级的概率较小,而我国南方大部分地区出现6个等级的概率接近。

|

|

| 图 2. 1980—2009年1月我国降水六级概率分布 (单位:%) (阴影区表示概率分布超过20%的区域) Fig 2. Distributions of the six-level probability of precipitation anomalies in January from 1980 to 2009(unit:%) (the shaded area denotes the probability over 20%) | |

1980—2009年7月降水的六级概率分布 (图 3) 表明,7月降水出现特少等级概率大于20%的高概率区主要分布于西北地区、内蒙古、江南大部;偏少等级的高概率区主要分布于东北、华北、黄淮、内蒙古、西北地区中东部、西南地区以及江南地区;特多等级概率大于20%的高概率区主要分布于新疆、西藏西部、江淮以及华南沿海地区。7月降水基本未出现正常略少、正常略多、偏多等级的高概率区域。对比图 1b也可以看出,特多和特少级的高概率区域对应了均方差高值区。综合以上分析可知,7月北方降水出现特少、偏少等级的概率较大,而南方地区出现偏少、特多的概率略占优势。

|

|

| 图 3. 1980—2009年7月我国降水六级概率分布 (单位:%;其他说明同图 2) Fig 3. Distributions of the six-level probability of precipitation anomalies in July from 1980 to 2009(unit:%; others same as in Fig. 2) | |

综合上面分析可知,1980—2009年1月北方降水出现特少、特多等级的概率较大,且部分地区出现特少等级概率接近50%;7月北方降水出现特少、偏少等级的概率较大。1月和7月南方降水出现6个等级的概率比较接近。对比1月和7月降水概率空间分布特征后还可以发现,1月出现异常等级概率要明显高于7月。以往短期气候预测业务人员倾向于正常等级的趋势预报,几乎不考虑预报异常等级。然而在全球气候变暖的大背景下,降水异常事件频发,而预报员发布的预测信息多数为正常等级,直接影响到降水预测准确率的提高,同时也大大降低了预测服务的效果。现行的短期气候预测评分标准更着重强调等级预报的正确性,并在此基础上增加了对预报异常等级的加权奖励。因此,针对现行短期气候预测业务评分标准和服务需求,并综合考虑年代际气候变化背景,在有利的年际、季节内变化特征和预测因子、预测方法的支持下,对于一些出现异常等级降水概率比较高的区域 (如北方部分地区),给出异常等级趋势预报的把握比较大。

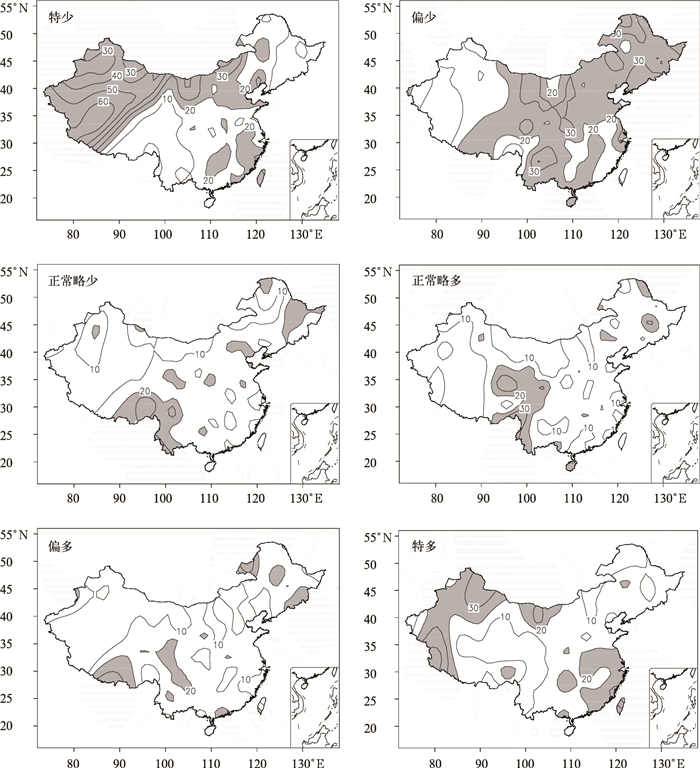

2.2 1980—2009年1月和7月气温分级概率空间分布特征1980—2009年1月和7月我国气温的均方差分布 (图 4) 表明,1月气温均方差异常高值区主要集中于我国北方及西藏地区,均方差低值区主要分布于我国南方地区。相比于1月,7月气温的均方差明显减小,且北方地区气温的均方差也要明显大于南方。以上分析说明,1月北方大部地区气温变化剧烈,容易出现极端气温事件,而南方气温波动相对较小;7月全国气温波动都较小。

|

|

| 图 4. 1980—2009年1月和7月全国气温均方差 (单位:℃) Fig 4. The standard deviation of temperature in China in January and July from 1980 to 2009(unit:℃) | |

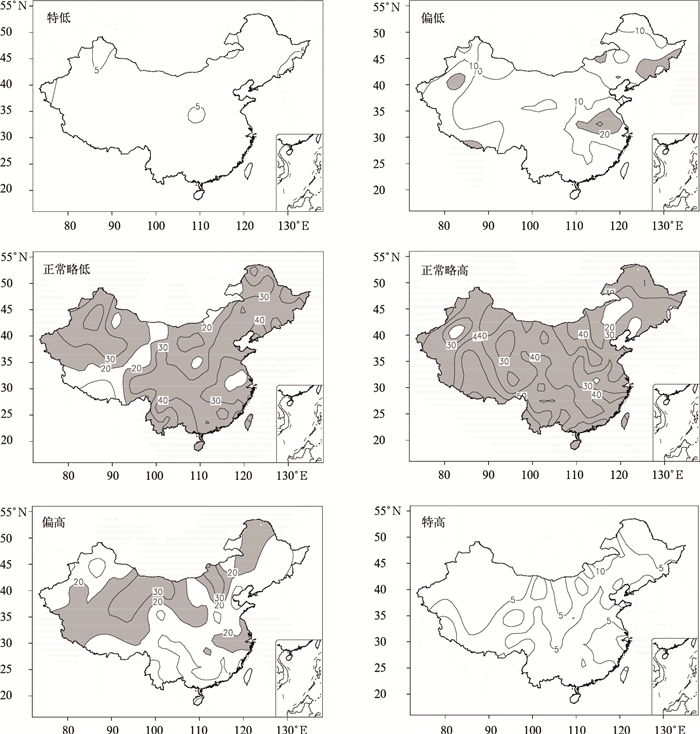

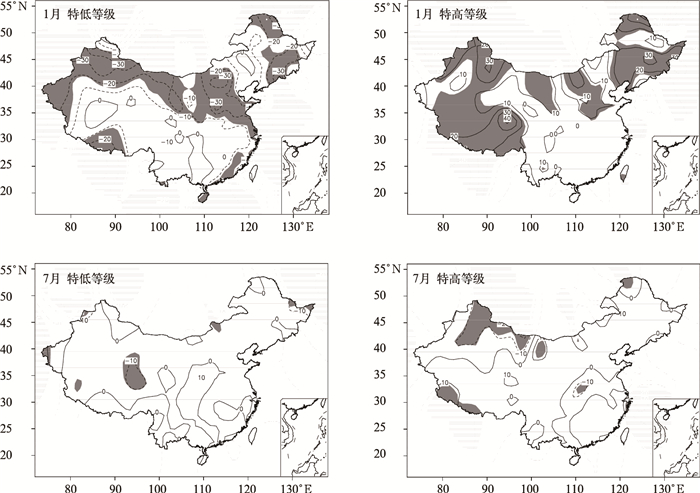

参照表 1中气温等级划分标准,本文绘制出了1980—2009年1月我国气温的六级概率分布图 (图 5)。图 5表明,1月出现正常略低等级概率大于20%的高概率区主要分布于华北、黄淮、江淮、江汉、华南、西藏东部、西南地区东部;正常略高等级的高概率区主要位于华北、西北、西南、江南、华南、江淮、黄淮及江汉地区,其中长江流域地区的正常略高等级出现概率达到40%左右;偏高等级的高概率区主要位于西藏、西北地区中东部及华南沿海地区;特高等级的高概率区主要位于新疆北部、东北大部地区。1月气温出现特低、偏低等级的高概率区在全国都较少。综合上面分析可知,1月全国气温出现正常略低、正常略高的概率较大,出现偏高等级的概率次之,而出现特低、偏低、特高等级的概率相对较小。

|

|

| 图 5. 1980—2009年1月全国气温六级概率分布 (单位:%;其他说明同图 2) Fig 5. Distributions of the six-level probability of temperature anomalies in January from 1980 to 2009(unit:%; others same as in Fig. 2) | |

图 6为1980—2009年7月我国气温的六级概率分布。图 6表明,7月气温基本以正常略低、正常略高等级为主,其中大部地区出现正常略低、正常略高的概率大于30%,尤其是南方部分地区正常略高等级出现概率大于40%以上。与之相反,7月我国气温基本未出现特低、偏低和特高等级的高概率区。7月气温出现偏高等级的高概率区主要位于西北地区中东部、西藏、内蒙古和江南北部地区。从以上分析可知,7月全国气温主要集中于正常略低、正常略高和偏高3个等级,而特低、偏低和特高气温等级出现的概率很小。同时,对比图 4与图 5、图 6后发现,1月和7月气温均方差高值中心都主要分布于我国北方地区,然而全国大部地区气温都集中于正常略低、正常略高和偏高3个等级,因此评分办法中的六级气温得到的均方差分布特征与六级的概率分布特征有较大的差异。气温的六级分布特征在时间和空间上表现出明显的不对称。

|

|

| 图 6. 1980—2009年7月全国气温六级概率分布 (单位:%;其他说明同图 2) Fig 6. Distributions of the six-level probability of temperature anomalies in July from 1980 to 2009(unit:%; others same as in Fig. 2) | |

综合上面分析可知,1980—2009年1月和7月降水距平百分率均方差能较好反映出降水六级概率分布特征,而1月和7月气温均方差不能很好反映出气温六级概率分布特征。从气温六级概率空间分布特征看到,1月和7月出现正常略低、正常略高和偏高等级的概率较大,而出现特低、偏低、特高等级的概率较小。虽然现行预报评分标准对异常等级气温预报也有额外加权奖励,但是从1月和7月全国气温六级概率空间分布特征来看,我国大部地区气温基本都处于正常等级之中,基本不会出现异常等级情况。因此,结合现行的气温评分标准和气温六级概率分布特点,并同时考虑年代际、年际尺度的气候背景,1月、7月全国大部地区气温出现正常略低、正常略高和偏高等级的概率较高,而特低、偏低和特高等级出现概率低,呈现明显的偏态分布。业务人员在进行气候预测服务时应充分考虑这种气候特征。

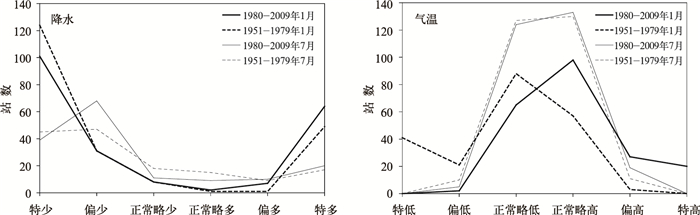

2.3 气温和降水概率年代际变化特征全球气候在20世纪70年代末期发生了显著的年代际变化。为了揭示气候年代际变化对气温、降水概率分布的影响,本文还对比了1951—1979年和1980—2009年两个时间段中降水和气温的差别,分别计算出这两个时段降水和气温6个等级概率大于25%的站数 (如图 7所示)。由图 7可知,1980—2009年, 1月降水特多、偏多等级和7月降水偏少等级的站数要明显多于1951—1979年,1月降水特少等级和7月降水特少、正常略少等级的站数要明显少于1951—1979年,而1月降水偏少、正常略少、正常略多等级和7月偏多、特多等级的站数变化不大。1980—2009年1月气温特低、偏低、正常略低等级的站数明显少于1951—1979年,而正常略高、偏高和特高等级的站数明显多于1951—1979年。两个时段7月气温6个等级的站数都没有太大变化。以上分析同时表明,全球变暖引起降水、气温等级分布的改变在冬季最显著,需要引起预报员关注。

|

|

| 图 7. 1月和7月的降水与气温六级概率大于25%的站数 Fig 7. The number of stations where the six-level probability of precipitation and temperature anomalies greater than 25% in January and July | |

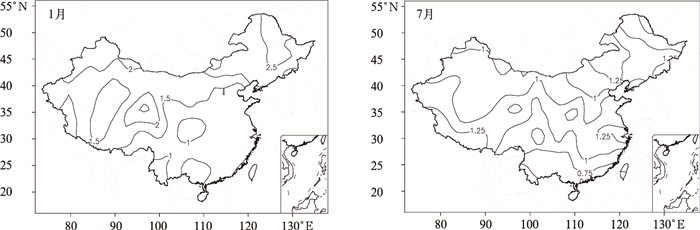

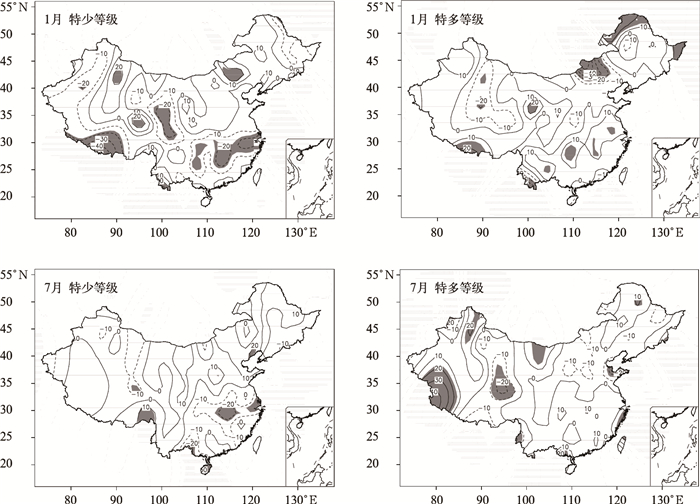

降水特少、特多等级和气温特低、特高等级的概率分布在很大程度上反映了气温、降水极端事件发生的频率。1980—2009年与1951—1979年全国降水特少、特多等级的概率差值分布可以很好地表现不同年代降水异常等级的变化特征 (图 8)。图 8表明,1月和7月降水特少等级概率的显著负值区域主要分布于西南东部、江南等地区,其出现概率下降了20%左右;而北方大部为未通过显著性检验的正值区域,其出现概率上升了10%左右。1月和7月降水特多等级概率的显著性负值区主要分布于内蒙古、西北部分地区等地;正值区主要分布于江淮、江南等地区。综合以上分析可知,1月和7月降水特少等级概率在我国南方地区有下降趋势,在北方地区有上升趋势,而降水特多等级概率在我国南方地区有上升趋势,在北方地区有下降趋势。以上结论与文献[23-27]结果一致。

|

|

| 图 8. 1980—2009年与1951—1979年全国降水概率的差值分布 (单位:%) (阴影区表示达到0.1显著性水平) Fig 8. Precipitation probability anomalies between the periods of 1980—2009 and 1951—1979(unit:%) (the shaded area denotes passing the test of 0.1 level) | |

1980—2009年与1951—1979年的气温特低、特高等级的概率差值分布 (图 9) 表明,1月气温特低等级概率为全国一致的负距平区,且显著性负值区主要分布于北方地区,即气温特低、特高等级出现概率下降了10%以上。与之相反,1月气温特高等级概率表现为全国一致的正距平区,且显著性正值区也主要分布于北方地区,其出现概率上升了10%以上。7月气温出现特低、特高等级概率基本没有明显的变化。从上面分析可知,1月我国大部地区出现气温特低等级的概率在降低,而出现气温特高等级的概率在上升,这一年代际变化趋势在北方尤为显著。7月全国气温特低、特高等级的概率基本维持不变。同时,这也说明我国夏季气温增暖不显著,而冬季气温增暖显著,并且北方地区异常增暖幅度要明显大于南方。以上结论与文献[13-16]结果较一致。

|

|

| 图 9. 1980—2009年与1951—1979年全国气温概率的差值分布 (单位:%) (阴影区表示达到0.1显著性水平) Fig 9. Temperature probability differences between the periods of 1980—2009 and 1951—1979(unit:%) (the shaded area shows passing the test of 0.1 level) | |

综上所述,与1951—1979年相比,1980—2009年1月降水特多、偏多等级和7月降水偏少等级的站数增加明显,1月降水特少等级和7月降水特少、正常略少等级的站数减少明显;1980—2009年时段1月气温特低、偏低、正常略低等级的站数明显减少,1月气温正常略高、偏高和特高等级的站数明显增加,而7月气温6个等级的站数基本无变化。同时,1月和7月降水特少等级概率在我国南方地区有年代际下降趋势,在北方地区有上升趋势,而降水特多等级概率在我国南方地区有年代际上升趋势,在北方地区有下降趋势。1月我国大部地区出现气温特低等级的概率在降低,而出现气温特高等级的概率在上升,这一变化趋势在北方尤为显著。7月我国气温特低、特高等级的概率基本维持不变。这也说明我国夏季气温增暖不显著,而冬季气温增暖显著,并且北方地区增暖幅度要明显大于南方。

降水和气温分级概率特征在时间上表现出显著的年代际变化,从侧面反映出气候背景的变化对降水和气温预报趋势的影响,预测因子的选择也要随年代际变化特征而更新。因此在短期气候预测业务中,除了要考虑月、季尺度和年际尺度的变化外,还需要结合降水和气温的六级概率分布特征,考虑年代际变化对降水和气温趋势的影响,通过多时间尺度综合集成来提高气候预测、评估及服务水平。

3 结论和讨论本文利用中国气象局预报与网络司下发的《短期气候预测质量分级检验办法》中对降水、气温的分级定义和评分办法,采用国家气候中心常规业务中使用的1951—2009年全国160站月降水、气温资料,分析了各月降水、温度在不同年代际背景下的六级概率时空分布特征,并以1月和7月作为代表进行了重点分析,得到了如下结论:

1) 下发的短期气候预测质量分级标准和评估办法是针对正负异常对称分布要素设置的,而实际降水和气温的六级异常分布存在显著的空间不均匀性和年代际变化特征。

2) 1980—2009年,北方1月降水特少、特多等级和7月降水特少、偏少等级出现的概率较大。南方降水在1月和7月出现6个等级的概率比较接近。1月和7月我国气温出现正常略低、正常略高和偏高等级的概率较大。这种概率分布特征提示预报员要慎重分析小概率事件出现的原因及其影响。

3) 1980—2009年与1951—1979年相比,1月降水特多、偏多等级和7月降水偏少等级的站数明显增加。1月气温正常略高、偏高和特高等级站数也明显增加,而7月气温六级等级站数基本无变化。以上结果说明六级概率分布的年代际变化特征在全球变暖背景下引起降水、气温等级分布的改变在冬季最显著。

4) 1980—2009年与1951—1979年相比,1月和7月降水特少 (特多) 等级概率在我国南方 (北方) 地区有下降趋势,在北方 (南方) 地区有上升趋势。1月我国大部地区出现气温特低 (特高) 等级的概率在降低 (上升);7月气温特低、特高等级的概率基本维持不变。这种气候变化的年代际背景提示预报员在集成预测结果时要考虑年代际信号变化的影响。

5) 针对现行短期气候预测业务评分标准,结合年代际气候变化背景,在有利的年际和季节内变化特征支持下,北方地区降水趋势应给出异常量级的预报信息,而南方地区预报指示意义相对不明显。全国气温出现正常略低、正常略高和偏高3个等级的概率较高。

现行气候预测评分标准侧重于分级预报的准确率,尤其支持异常等级降水和气温的预测。因此该评分方法鼓励提升气候预测的服务效果。降水六级概率时空分布特征基本符合正负异常对称分布,其六级评分制比较合理。但气温六级概率时空分布特征呈现出明显的偏态分布,六级评分不能很好反映出实际情况,应适当改进。

此外,现行评分方法未考虑到降水和气温的空间不均匀性和年代际变化特征,忽视了不同地区出现不同等级要素异常的概率不同所造成的预测难度的差异。近年来已经有研究将概率权重引入天气预报评估方法之中[28-29],另外对比无技巧预报 (如气候预报、持续性预报) 的技巧评分[30], 也可以不同程度地解决区域差异的问题,因此现行气候预测评分可以引入其他评估方法的优点并进一步合理化。

| [1] | Kunkel K E, Pielke J R A, Changnon S A. Temporal fluctuations in weather and climate extremes that cause economic and human health impacts: A review. Bull Amer Meteor Soc, 1999, 80, (6): 1077–1098. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<1077:TFIWAC>2.0.CO;2 |

| [2] | Solomon S, Qin D, Manning M, et al. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. |

| [3] | Klein Tank A M G, Konnen G P. Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe, 1946—99. J Climate, 2003, 16: 3665–3680. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<3665:TIIODT>2.0.CO;2 |

| [4] | 张耀存, 张录军. 东北气候和生态过渡区近50年来降水和气温概率分布特征变化. 地理科学, 2005, 25, (5): 561–566. |

| [5] | 孙凤华, 杨素英, 任国玉. 东北地区降水日数、强度和持续时间的年代际变化. 应用气象学报, 2007, 18, (5): 610–618. |

| [6] | Choi G, Collins D, Ren G, et al. Changes in means and extreme events of temperature and precipitation in the Asian-Pacific Network region, 1955—2007. International Journal of Climatology, 2009, Published online in Wiley InterScience, doi:10.1002/joc.1979. |

| [7] | Alexander L V, Zhang X, Peterson T C, et al. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. J Geophys Res, 2006, 111: D05109. DOI:10.1029/2005JD006290 |

| [8] | Jiang Y, Luo Y, Zhao Z, et al. Changes in wind speed over China during 1956-2004. Theor Appl Climatol, 2010, 99, (3): 421–430. |

| [9] | DeGaetano A T, Allen R J. Trends in twentieth century temperature extremes across the United States. J Climate, 2002, 15: 3188–3205. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<3188:TITCTE>2.0.CO;2 |

| [10] | Ren G, Zhou Y, Chu Z, et al. Urbanization effect on observed surface air temperature trend in North China. J Climate, 2008, 21, (6): 1333–1348. DOI:10.1175/2007JCLI1348.1 |

| [11] | Easterling D R, Horton B, Jones P D, et al. Maximum and minimum temperature trends for the globe. Science, 1997, 277: 364–367. DOI:10.1126/science.277.5324.364 |

| [12] | Vose R S, Easterling D R, Gleason B. Maximum and minimum temperature trends for the globe: An update through 2004. Geophys Res Lett, 2005, 32: L23822. DOI:10.1029/2005GL024379 |

| [13] | 屠其璞, 邓自旺, 周晓兰. 中国近117年年平均气温变化的区域特征研究. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 34–42. |

| [14] | 丁一汇, 戴晓苏. 中国近百年气温的变化. 气象, 1994, 20, (12): 19–26. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.12.008 |

| [15] | 张明庆, 刘桂莲. 我国近40年气温变化地域类型的研究. 气象, 1999, 25, (4): 10–14. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1999.04.002 |

| [16] | 唐红玉, 翟盘茂, 王振宇. 1951—2002年中国平均最高、最低气温及日较差变化. 气候与环境研究, 2005, 10, (4): 728–735. |

| [17] | Zhai P M, Zhang X B, Wan H, et al. Trends in total precipitation and frequency of daily precipitation extremes over China. J Climate, 2005, 18: 1096–1108. DOI:10.1175/JCLI-3318.1 |

| [18] | 蔡敏, 丁裕国, 江志红. 我国东部极端降水时空分布及其概率特征. 高原气象, 2007, 26, (2): 309–317. |

| [19] | 王小玲, 翟盘茂. 1957—2004年中国不同强度级别降水的变化趋势特征. 热带气象学报, 2008, 24, (5): 459–466. |

| [20] | 王绍武. 近百年气候变化与变率的诊断研究. 气象学报, 1994, 52, (3): 261–273. DOI:10.11676/qxxb1994.035 |

| [21] | 黄荣辉, 徐予红, 周连童. 我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势. 高原气象, 1999, 18, (4): 465–476. |

| [22] | 钱维宏, 符娇兰, 张玮玮, 等. 近40年中国平均气候与极值气候变化的概述. 地球科学进展, 2007, 22, (7): 673–684. |

| [23] | 杨萍, 刘伟东, 王启光, 等. 近40年我国极端温度变化趋势和季节特征. 应用气象学报, 2010, 21, (1): 29–36. |

| [24] | 苏布达, 姜彤, 任国玉, 等. 长江流域1960—2004年极端强降水时空变化趋势. 气候变化研究进展, 2006, 2, (1): 9–14. |

| [25] | 杨金虎, 江志红, 王鹏祥, 等. 中国年极端降水事件的时空分布特征. 气候与环境研究, 2008, 13, (1): 75–83. |

| [26] | 翟盘茂, 任福民, 张强. 中国降水极值变化趋势检测. 气象学报, 1999, 57, (2): 208–216. DOI:10.11676/qxxb1999.019 |

| [27] | 翟盘茂, 王志伟, 周旭凯. 全国及主要流域极端气候事件变化//气候变化与中国水资源. 北京: 气象出版社, 2007: 91-112. |

| [28] | 罗阳, 赵伟, 翟景秋. 两类天气预报评分问题研究及一种新评分方法. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 129–136. |

| [29] | 张强, 熊安元, 张金艳, 等. 晴雨 (雪) 和气温预报评分方法的初步研究. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 692–698. |

| [30] | 陈桂英, 赵振国. 短期气候预测评估方法和业务初估. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 178–185. |

2011, 22 (5): 513-524

2011, 22 (5): 513-524