2. 解放军理工大学气象学院,南京 211101

2. Institute of Meteorology, PLA University of Science and Technology, Nanjing 211101

海雾是一种局地性很强的灾害性天气,对海上交通运输、捕捞、船舶进出港和沿海地区的渔业生产、农业生产和电力运输均有妨碍,因此做好海雾预报对防灾减灾具有重要的现实意义。但由于海上常规气象要素较为缺乏,难以提供海雾数值预报的合理初始场,致使海雾的预报精度不高。随着海洋微波遥感技术的发展,出现了一些能够用来获取海面风场信息的遥感器,如微波散射计、微波辐射计、高度计和合成孔径雷达等。而微波散射计又以其覆盖面广、全天时、全天候、长时间连续观测等优点成为大面积获取海洋表面风场的理想遥感器。随着散射计风场反演技术的发展,散射计海面风场的精度已满足业务需要。目前广泛使用的装载于美国极轨卫星QuikSCAT上的Seawinds散射计,24 h可覆盖全球的90%。随着资料同化技术的发展,越来越多的非常规资料能够同化到数值模式中,国内外许多学者[1-3]已经利用三维变分同化和四维变分同化技术将散射计海面风场资料应用到台风的研究和预报中,取得了较好的效果。

国内外关于海雾数值模拟方面的研究比较多[4-18],一般使用MM5或ARPS数值模式对海雾进行过三维数值模拟研究,均能较好地模拟出海雾的生消过程,并指出模拟结果对初值场非常敏感。为此, 本文拟将散射计海面风场资料同化到数值模式中改善海雾预报的初始场,试图具体评估对海雾预报的影响。

1 WRF-3DVAR和散射计资料简介本文的同化系统采用WRF-3DVAR模式系统。由于海雾发生在大气边界层内,因此垂直方向分层时,在边界层内分得较密,按σ从低层到高层共45层。微物理过程采用Lin方案,长波辐射过程采用RRTM方案,短波辐射过程采用Dudhia方案,近地面层采用Monin-Obukhov方案,陆面过程采用热量扩散方案,积云参数化采用浅对流Kain-Fritsch (new Eta) 方案,分别对边界层方案Medium Range Forecast Model (MRF),Yonsei University (YSU) 和Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) 进行敏感性试验。进行同化试验时不进行嵌套, 水平分辨率为27 km×27 km。在进行预报模拟试验时采用水平单向嵌套,细网格的分辨率为9 km×9 km。粗网格的中心为 (126°E,28°N),格点数是90×120,细网格在粗网格中的起始坐标为 (22,36),格点数为142×151。

本文用于同化系统的资料为QuikSCAT散射计海面风场[10],本文采用由喷气动力实验室 (JPL) 制作并发布的L2级产品中的B类,分辨率为25 km×25 km,格式为HDF格式,其反演的风速不低于5 m/s和风速不高于20 m/s的情况下,风速均方根误差不高于2 m/s,风向误差不高于20°。由于雨滴能使雷达信号受到衰减,从而影响到观测的后向散射强度,因此QuikSCAT海面风场常常会因降雨受到影响,同时由于低风速和高风速的反演误差较大,本文在使用时剔除了这些受雨影响和风速低于5 m/s和风速高于20 m/s的数据。

2 边界层参数化方案的选取边界层参数化方案对海雾的数值模拟至关重要,而WRF模式提供了3种边界层参数化方案 (MRF,YSU和MYJ),哪种方案更适合海雾模拟需要,首先研究边界层参数化方案对海雾模拟的影响。根据卫星云图和地面观测资料选取了发生在2006年4月3—5日的海雾过程。根据3种不同的边界层参数化方案:MRF方案,YSU方案,MYJ方案设计了3次敏感性试验,3个试验的设置除边界层参数化方案不同外,其余设置均相同。模拟时间从2006年4月3日12:00(世界时,下同)—4月4日00:00共12 h。

其中海雾的范围判定采用1999年Stoelinga等给出的能见度公式[9]:

|

(1) |

其中,β=βcw+βci+βrain+βsnow,βcw=144.7×C0.88,βci=327.8×C,βrain=2.24×C0.75,βsnow=10.36×C0.7776,C为含有云冰、云水等空气的密度,单位:g/m3。其中海雾的范围定义为能见度小于1 km的区域。

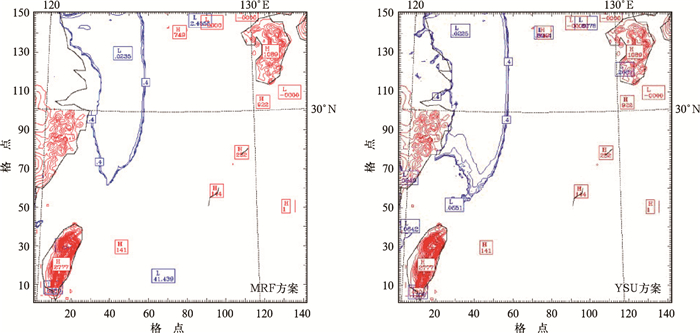

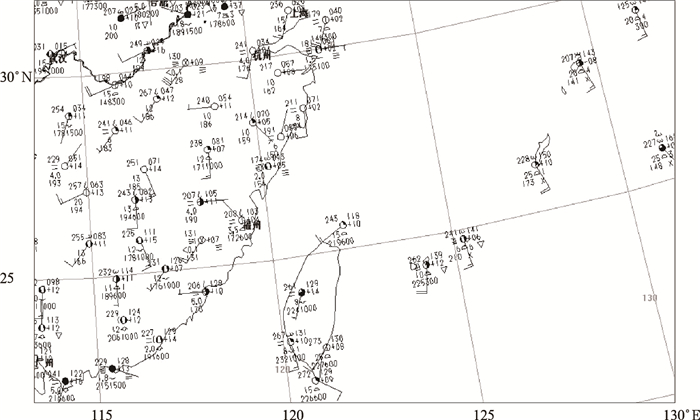

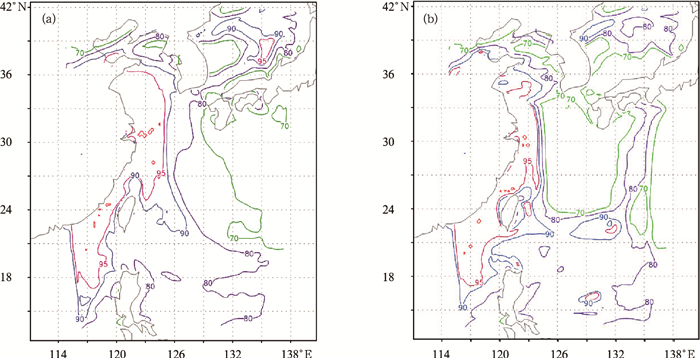

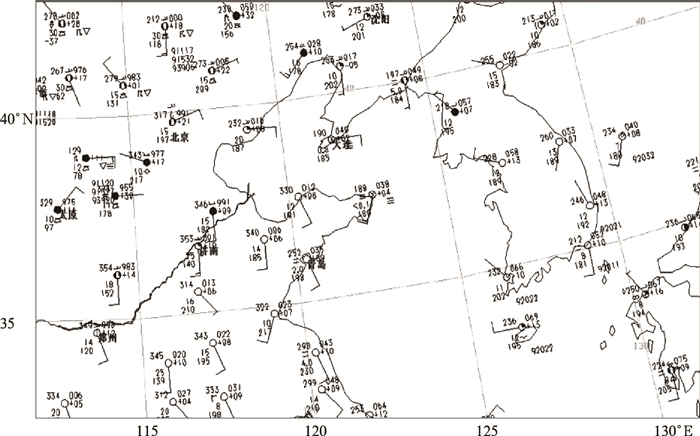

图 1为2006年4月4日00:00采用MRF方案和YSU方案模拟得到的海雾范围。从模拟结果来看,MYJ方案 (图略) 并没有模拟出此次海雾过程,在此次海雾发生的海区始终没有出现能见度低值区,相反,能见度均较高。可见,MYJ方案虽然是改进了的Mellor-Yamada level 2.5参数化方案,也是目前WRF模式中最为复杂的边界层方案,但是在本次雾的模拟中却得不到好的结果,主要是由于该方案当湍流活动强盛的时候,边界层内的物理量在垂直方向上充分混合,不利于雾的维持和发展。从图 1可以看出, MRF方案模拟得到的海雾与海岸线之间有一定的距离,而YSU方案在福建沿海的陆地上也模拟出雾区,同一时刻的地面观测图 (图 2) 显示,从福建沿海岸线北上至上海的沿海测站均显示有大雾,且卫星云图 (图略) 显示此时海雾边缘与海岸线吻合较好,说明尽管MRF方案也能模拟出了此次海雾过程,但在海雾边缘和一些细节的模拟上不如YSU方案。并且从雾区的范围来看,YSU方案模拟的雾区南部明显接近我国台湾岛,显示台湾岛北部海域有一块明显雾区,而MRF方案没有模拟出这一区域。可见,YSU方案更适合海雾的模拟。下面进行同化模拟时均采用YSU边界层方案。

|

|

| 图 1. 2006年4月4日00:00采用MRF方案和YSU方案模拟的能见度 (蓝线表示能见度, 单位:km;红线表示地形高度,单位:m) Fig 1. The visibility simulated by MRF scheme and YSU scheme at 00:00 4 April 2006 (the blue contour denotes the visibility, unit:km; the red contour denotes the terrain, unit:m) | |

|

|

| 图 2. 2006年4月4日00:00地面观测图 Fig 2. The ground observation at 00:00 4 April 2006 | |

3 QuikSCAT海面风场资料的同化及其对海雾的模拟

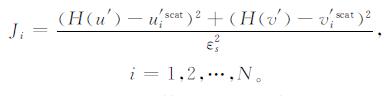

同化QuikSCAT海面风场资料时,首先定义一个目标函数[10]:

|

(2) |

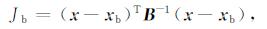

式 (2) 中,Jb表示同化后的分析风场与背景风场之间的偏差,J0scat表示同化后的分析风场与QuikSCAT海面风场之间的偏差。对于

|

(3) |

式 (3) 中,x=(u,v) 表示同化后的分析风场,xb=(ub,vb) 表示背景风场,B表示背景风场误差协方差矩阵,上标T表示转置。

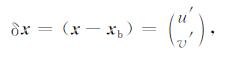

为了提高计算效率,采用增量法,即

|

(4) |

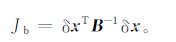

这样,

|

(5) |

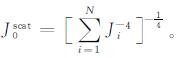

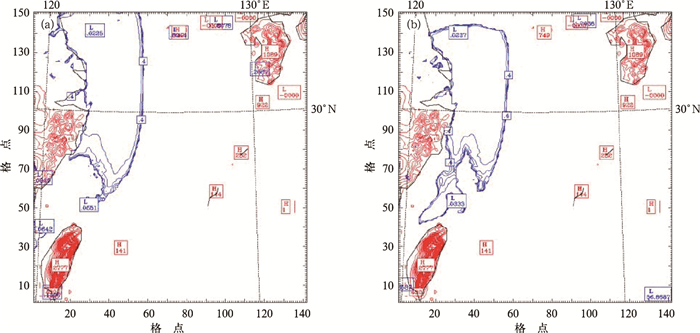

J0scat采用Stoffelen等给出的解析形式[11]:

|

(6) |

式 (6) 中,N为QuikSCAT海面风场解的数目,而

|

(7) |

式 (7) 中,H称为观测算子,在这里实际上是一个将同化后的风场增量δx内插到QuikSCAT海面风场增量

QuikSCAT海面风场资料的同化采用WRF-3DVAR系统,背景场采用NCEP 1°×1°再分析资料,背景误差协方差的统计采用NMC方法,最小化方法为共轭梯度法。为了说明QuikSCAT海面风场资料的三维变分同化对海雾数值模拟的影响,本文以下面两个个例来说明。

3.1 平流海雾个例此个例为2006年4月3—5日的一次平流海雾过程,同化的QuikSCAT海面风场资料为2006年4月3日第5轨,经过我国近海的时间大约为09:30,将其同化到2006年4月3日12:00的初始场中,未进行嵌套,其余模式设置同第2章。

然后以同化了QuikSCAT海面风场 (称为同化试验) 和未同化QuikSCAT海面风场 (称为控制试验) 的4月3日12:00资料为初始场进行12 h的预报,预报是采用两层嵌套,预报模式采用WRF V2.2模式,模式设置同第2章。

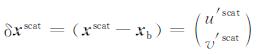

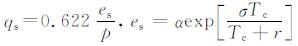

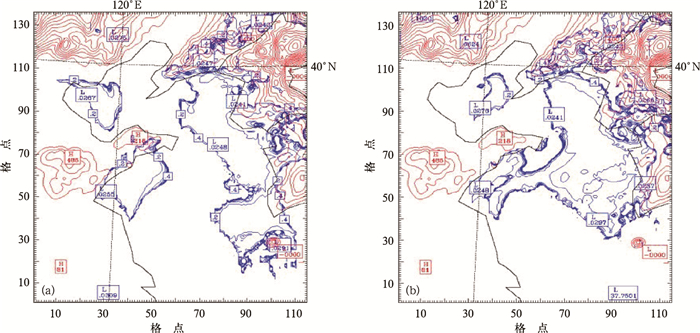

图 3为控制试验和同化试验模拟得到的4月4日00:00海雾范围。

|

|

| 图 3. 2006年4月4日00:00控制试验 (a) 和同化试验 (b) 模拟得到的能见度 (蓝线表示能见度,单位:km;红线表示地形高度,单位:m) Fig 3. The visibility simulated in the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 00:00 4 April 2006 (the blue contour denotes the visibility, unit: km; the red contour denotes the terrain, unit: m) | |

从图 3可以发现,在我国台湾海峡北部,同化试验结果显示有一片雾区,而控制试验没有雾区。从同一时刻卫星云图中可以看到,在这一地区的确有一块颜色较暗、纹理均一的云团存在。从以上比较可以发现,同化QuikSCAT海面风场资料模拟出的海雾范围与卫星云图所显示的云图变化更趋一致,特别是模拟出的海雾边缘与卫星云图更相符。

海雾的形成和发展离不开风场、温度场、湿度和高空形势场的配合,因此将针对上述要素考察同化散射计风场与未同化散射计风场模拟得到的结果有何差异。

由于3DVAR系统控制变量变换中,位势场φ和风场v的关系为

|

(8) |

而位势场φ和温度场T的关系为

|

(9) |

式 (9) 中,M=CpT+φ为Montgomery流函数。相对湿度

|

(10) |

其中,饱和比湿

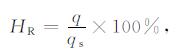

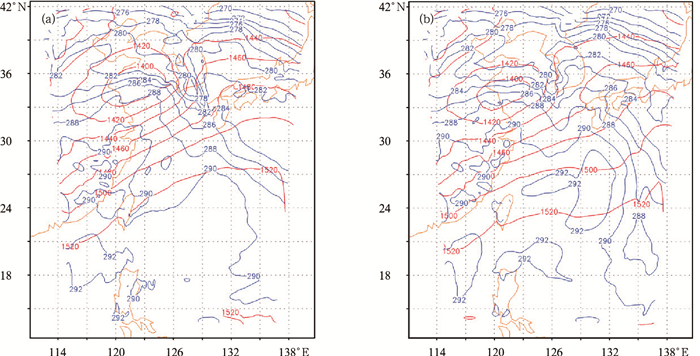

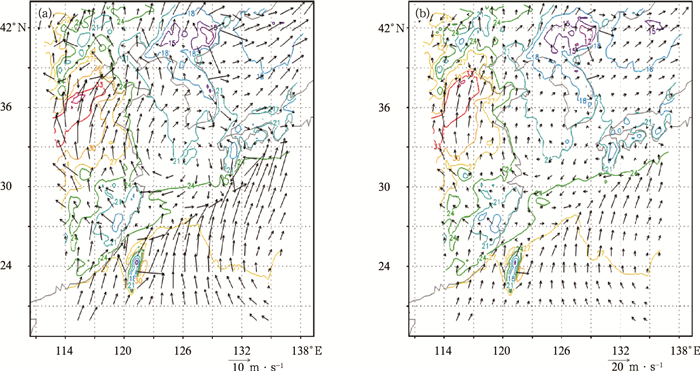

从图 4可以看到,控制试验在我国台湾海峡附近以西南风为主,在我国台湾岛东部海区以南风和东南风为主,在日本岛南部有一弱的高压出现;而同化试验在台湾海峡及台湾岛以东海区均以明显的西南风为主,在菲律宾群岛东侧受一弱高压影响。尽管控制试验和同化试验均显示在台湾岛东北方向有一明显的暖舌,相比控制试验,同化试验的等温线总体更偏北,暖舌更长,21℃等温线已经触及日本岛南岸,风场方向与暖舌的方向匹配得更合理;而控制试验风场方向与暖舌方向并不能很好匹配。由此可见,同化QuikSCAT海面风场资料后,对10 m风场和2 m温度场的影响比较明显,同化试验的风场和温度场的分布显得更为合理。

|

|

| 图 4. 2006年4月4日00:00控制试验 (a) 和同化试验 (b)10 m风场 (矢量) 和2 m温度场 (等值线,单位:℃) Fig 4. Wind field at 10 m height (vector) and temperature field at 2 m height (contour, unit:℃) of the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 00:00 4 April 2006 | |

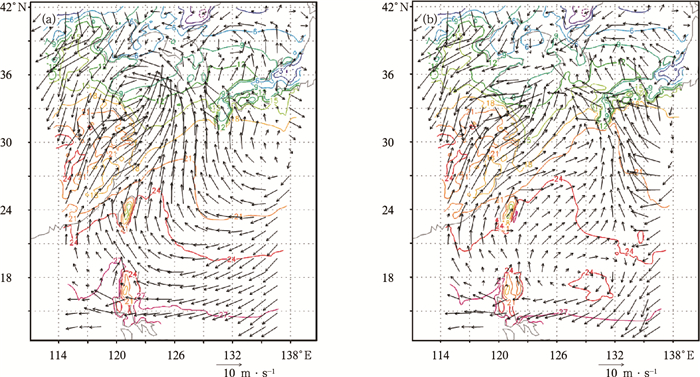

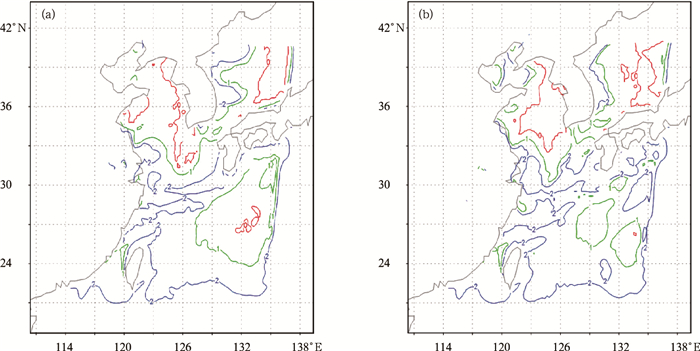

图 5为2006年4月4日00:00控制试验和同化试验1000 hPa处相对湿度分布图。同化试验中,相对湿度为70%的等值线更偏西一些,在我国黄海和东海地区形成一个明显的湿度梯度,这一温度梯度大值区正好与前面模拟的海雾边缘相吻合。可见同化QuikSCAT海面风场资料对湿度场产生明显影响,与实况更为接近。

|

|

| 图 5. 2006年4月4日00:00控制试验 (a) 和同化试验 (b)1000 hPa相对湿度 (单位:%) Fig 5. Relative humidity at 1000 hPa in the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 00:00 4 April 2006 (unit:%) | |

图 6为2006年4月4日00:00控制试验和同化试验850 hPa高度场和温度场。控制试验和同化试验在总体形势上基本一致,我国东部的太平洋海区从黄海南部到我国台湾岛附近均有明显的暖平流。同化试验与控制试验相比,只是在等温线的分布上有一定差别,但温度场从整体分布上看还是一致的。可见,同化QuikSCAT海面风场资料对850 hPa高空形势影响不大。

|

|

| 图 6. 2006年4月4日00:00控制试验 (a) 和同化试验 (b)850 hPa高度场 (红线, 单位:m) 和温度场 (蓝线,单位:K) Fig 6. The potential height (red contour, unit:m) and temperature (blue contour, unit: K) fields at 850 hPa of the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 00:00 4 April 2006 | |

通过对控制试验和同化试验模拟得到的海雾范围和几个要素场的比较可以发现:同化试验模拟得到的海雾边缘和个别区域与卫星云图更接近,并使低层风场和温度场配合更合理,同时对低层湿度分布有一定的改善,但对高空的影响并不明显。

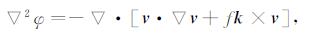

3.2 辐射海雾个例这是2005年6月23—24日发生在丹东附近海域的一次辐射海雾过程。此次海雾主要发生在丹东附近海域和山东半岛南岸,海雾维持时间较长。计算背景误差协方差所用NCEP资料时段为2005年6月6日—7月6日。所选取的QuikSCAT资料为2005年6月22日第5轨,经过我国东部海域的时间大约为09:10—09:30,将该时刻资料同化到6月22日12:00的初始场中,未进行嵌套。然后以同化了QuikSCAT海面风场 (称为同化试验) 和未同化QuikSCAT海面风场 (称为控制试验) 的6月22日12:00资料为初始场进行24 h预报,预报采用双重嵌套,所采用的数值模式和同化系统与前面相同,控制试验和同化试验中的物理方案也与上一个例相同,模拟时仍采用双重嵌套,粗网格格距为27 km×27 km,中心为 (125°E,32°N),格点数85×100;细网格格距仍为9 km×9 km,在粗网格中的起始坐标为 (15,47),格点数为115×136。

图 7为控制试验和同化试验在2005年6月23日09:00模拟出的海雾范围。从总体上看,同化试验得到的海雾范围要明显比控制试验大,同化试验显示在朝鲜半岛南部附近海域也出现了能见度低值区,而控制试验并没有模拟出该低值区,同一时刻可见光卫星云图 (图略) 中相应的云团要比同化试验和控制试验模拟的范围大,但可以看出同化试验的结果更趋近于卫星云图。控制试验显示在渤海湾天津附近有能见度低值区出现,而同化试验显示该区域没有海雾,从地面观测资料 (图 8) 可知,此时该区域未观测到雾。同化试验还模拟出黄海北部中心海域开始有海雾生成,而控制试验未显示,但从卫星云图中可以看到,有一层薄云产生,颜色均一、稀薄,且有逐渐变浓的迹象,此为海雾发展的迹象。同化试验显示青岛区域海雾已与朝鲜半岛西部的海雾连成一片,这与卫星云图显示的海雾发展趋势相一致。可见同化了QuikSCAT海面风场资料后,模拟出的海雾范围要比控制试验模拟的更趋近于观测资料,在个别区域更能与观测资料保持一致。

|

|

| 图 7. 2005年6月23日09:00控制试验 (a) 和同化试验 (b) 模拟的能见度 (蓝线表示能见度,单位:km;红线表示地形高度,单位:m) Fig 7. The simulated visibility of the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 09:00 23 June 2005 (the blue contour denotes the visibility, unit: km; the red contour denotes the terrain, unit:m) | |

|

|

| 图 8. 2005年6月23日09:00地面观测资料 Fig 8. The ground observation at 09:00 23 June 2005 | |

图 9为6月23日09:00控制试验和同化试验10 m风场和2 m温度场,从图 9可以看到,黄海地区均受弱高压控制,这使得丹东附近海域均以偏南风为主,风速均在5 m/s以下,同化试验与控制试验相比,丹东附近海域的风速仍然相对偏小,同化试验21℃等值线的范围比控制试验大,且偏西南方向。可见,同化QuikSCAT资料后对低层风场的影响比较明显,对温度场也有一定的影响。

|

|

| 图 9. 2005年6月23日09:00控制试验 (a) 和同化试验 (b) 海面10 m风场 (矢量) 和2 m温度场 (等值线,单位:℃) Fig 9. Wind field at 10 m height (vector) and temperature field at 2 m height (contour, unit:℃) of the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 09:00 23 June 2005 | |

充足的水汽是成雾的基础,当空气处于饱和或过饱和状态时极易冷却成雾,因此温度露点差为0~1℃的区域往往就是海雾发生的区域。从图 10可以发现,控制试验和同化试验温度露点差为1℃区域大致相同,同化试验0℃区域要比控制试验大,控制试验在山东半岛南部也出现了温度露点差为0℃的区域,而同化试验没有,实际上卫星云图也没有,因此,同化试验结果比控制试验更加合理。

|

|

| 图 10. 2005年6月23日09:00控制试验 (a) 和同化试验 (b) 在1000 hPa温度露点差 (单位:℃) Fig 10. Dew point deficit at 1000 hPa of the control experiment (a) and assimilation experiment (b) at 09:00 23 June 2005 (unit:℃) | |

4 总结与讨论

为了评估QuikSCAT海面风场资料对海雾模拟的影响,以2006年4月3—5日的海雾过程为例,对WRF模式的3个边界层方案 (MRF, YSU和MJY) 进行了比较试验,确定了边界层参数化方案YSU,然后对两次海雾过程借助WRF-3DVAR系统对QuikSCAT海面风场资料进行了同化,并以未同化和同化了QuikSCAT海面风场资料的数据为初始场,应用WRF模式进行模拟预报,同时对模拟预报得到的结果与实况 (卫星云图和地面观测) 进行对比,得到以下结论:

1) 在模拟海雾的过程中,3个边界层方案中YSU最好,MRF方案次之,MYJ方案最差。

2) WRF-3DVAR变分同化系统能够将低层海面风场资料的影响带到模式中,并随着积分的进行,改善低层要素场,但对高层的影响相对有限。

3) 同化QuikSCAT海面风场资料对海雾模拟有正效应,对海雾范围的预报有积极作用,特别在一些细节上明显比未同化QuikSCAT海面风场的控制试验好。

总的来说,利用WRF-3DVAR系统同化QuikSCAT海面风场资料对海雾预报有明显的正效应。由于资料所限,本文仅给出了两个个例,将来还需要对更多的个例进行试验验证。

| [1] | Leidner S M, Isaksen L, Hoffman R N. Impact of NSCAT winds on tropical cyclones in the ECMWF 4DVAR Assimilation System. Mon Wea Rev, 2003, 131: 3–26. DOI:10.1175/1520-0493(2003)131<0003:IONWOT>2.0.CO;2 |

| [2] | 刘春霞, 王静, 齐义泉, 等. 基于WRF模式同化QuikSCAT风场资料的初步试验. 热带海洋学报, 2004, 23, (6): 69–74. |

| [3] | Zeng Zhihua, Duan Yihong, Liang Xudong, et al. The effect of three-dimensional variational data assimilation of QuikSCAT data on the numerical simulation of typhoon track and intensity. Adv Atm Sci, 2005, 22, (4): 534–544. DOI:10.1007/BF02918486 |

| [4] | 樊琦, 王安宇, 范绍佳. 珠江三角洲地区一次辐射雾的数值模拟研究. 气象科学, 2004, 24, (1): 1–7. |

| [5] | 樊琦, 吴兑, 范绍佳, 等. 广州地区冬季一次大雾的三维数值模拟研究. 中山大学学报, 2003, 42, (1): 83–86. |

| [6] | Pagowski M, Gultepe I, King P. Analysis and modeling of an extremely dense fog event in Southern Ontario. J Appl Meteor, 2004, 43: 3–16. DOI:10.1175/1520-0450(2004)043<0003:AAMOAE>2.0.CO;2 |

| [7] | 傅刚, 张涛, 周发琇. 一次黄海海雾的三维数值模拟研究. 青岛海洋大学学报, 2002, 32, (6): 859–867. |

| [8] | 傅刚, 王菁茜. 一次黄海海雾事件的观测和数值模拟研究. 中国海洋大学学报, 2004, 34, (5): 720–726. |

| [9] | Stoelinga M T, Warner T T. Nonhydrostatic, mesobeta-scale model simulations of cloud ceiling and visibility for an East Coast winter precipitation event. Appl Meteor, 1999, 38: 385–404. DOI:10.1175/1520-0450(1999)038<0385:NMSMSO>2.0.CO;2 |

| [10] | 刘宇迪, 亓晨. 散射计海面风场的二维变分模糊去除方法. 热带气象学报, 2010, 26, (5): 620–625. |

| [11] | Stoffelen A, Anderson D. The ECMWF Contribution to the Characterization, Interpretation, Calibration and Validation of ERS-1 Scatterometer Backscatter Measurements and Their Use in Numerical Weather Prediction Models', ESA Contract 9097/90/NL/BI Report, Eur Centre for Medium-range Weather Forecasts, Reading, England, 1995. |

| [12] | 石红艳, 王洪芳, 齐琳琳, 等. 长江中下游地区一次辐射雾的数值模拟. 解放军理工大学学报 (自然科学版), 2005, 6, (4): 404–408. |

| [13] | 董剑希. 雾的数值模拟研究及其综合观测. 南京: 南京信息工程大学, 2005. |

| [14] | 何立富, 李峰, 李泽椿, 等. 华北平原一次持续性大雾过程的动力和热力特征. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 160–168. |

| [15] | 刘小宁, 张洪政, 李庆祥, 等. 我国大雾的气候特征及变化初步解释. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 220–230. |

| [16] | 周梅, 银燕, 王巍巍. 2006年12月24—27日大范围大雾过程数值模拟. 应用气象学报, 2008, 19, (5): 602–610. |

| [17] | 刘宇迪, 桂祈军, 李昕东, 等. 水平网格计算频散性的研究. 应用气象学报, 2001, 12, (2): 140–149. |

| [18] | 刘宇迪, 朱红伟. 垂直网格计算频散性的研究. 应用气象学报, 2001, 12, (3): 348–357. |

2011, 22 (4): 472-481

2011, 22 (4): 472-481