内蒙古自治区地域辽阔,南北介于37°30″N和53°20″N之间,东西介于97°10″E和126°02″E之间[1],其中天然草原面积为0.69×108hm2,占内蒙古自治区国土面积的58%[2]。草原是草业的基础,其数量的多少与质量的优劣将决定其后续生产及整个草地产业的规模与效益,草原生产状况的好坏直接影响社会经济的发展。开展草业资源管理与规划方面的科学研究工作,更好地保护和利用好草地这一可更新资源,对于促进内蒙古草原地区的经济发展,保证我国北方地区、特别是京津地区的生态安全,具有实践价值[3-5]。

20世纪80年代,内蒙古地区进行了一次农牧业气候区划,为后来开展草地相关研究奠定了技术和数据基础。但由于技术手段相对落后,尤其是3S技术的不完善,动用了大量的人力物力,才完成了该地区的农牧业气候区划。本研究以内蒙古草原为研究对象,以草业资源的管理与合理规划为主要研究内容,利用千米网格数据、野外监测手段等,进行草地农业气候区划方法的研究,并为牧业生产规划提供数据基础和技术支持。

1 资料 1.1 气象资料本研究所用气象资料来源于内蒙古自治区107个气象台站1961—2007年逐日气象资料。包括各个站点的纬度、经度、日平均气温、日平均空气湿度和日降水量。整理分析后得到各台站月平均气温、月平均空气湿度和年降水量。

1.2 植被资料 1.2.1 内蒙古草地类型收集并栅格化内蒙古1:100万数字化草原类型图。

1.2.2 内蒙古草地生物量① 收集整理内蒙古84个旗、县天然草地1981—1985年的平均产草量[6];② 从《中国北方草地畜牧业动态监测研究》中收集整理得到25个样地1981—1992年产草量资料[7];③ 收集整理了内蒙古49个草地生态观测站2004-2008年的产草量资料。

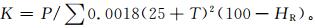

2 方法与指标 2.1 湿润度计算方法

|

(1) |

式 (1) 中,K为年伊万诺夫湿润度;P为年降水量 (单位:mm);T为月平均温度 (单位:℃);HR为月平均空气相对湿度 (单位:%)。

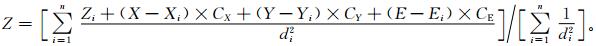

依据107个气象站历史数据,结合1 km×1 km网格点上的纬度、经度、海拔高度、坡度、坡向等地理数据,应用梯度距离平方反比法推算生成月平均气温、月平均空气湿度和年降水量分布的千米网格栅格图。推算公式为[10-11]

|

(2) |

式 (2) 中,X和Xi为网格点与气象站点的x轴坐标值;Y和Yi为网格点与气象站点的y轴坐标值;E和Ei为网格点与气象站点的海拔高程;CX,CY和CE为站点气象要素值与X,Y和海拔高程的多元回归系数;di为网格点到第i站点的大圆半径距离, n=107,为用于插值的气象站点的数目;Zi为气象站点气象要素值,Z为网格点的气象要素值。

将栅格数据代入式 (1) 中进行运算,即可得到内蒙古自治区湿润度的千米网格数据图形。

2.2 利用湿润度提取草地类型气候区划指标首先,借鉴前人研究成果,大致确定草甸草原、典型草原、荒漠化草原、草原化荒漠、典型荒漠等草地类型的分区界限[12-16];然后,利用湿润度划分的草地类型图与内蒙古1:100万草地类型图进行比对,根据对比结果修改分区的指标数值,再进行比对,如此反复,最后综合确定草地类型分区的湿润度指标 (表 1)。

|

|

表 1 内蒙古草地类型气候区划指标 Table 1 The climate division index of grassland types in Inner Mongolia |

2.3 利用湿润度方法和草地产草量确定的气候区划指标

以25个围封草地1981—1992年的平均产草量、84个旗县天然草地 (牲畜采食过)1981—1985年的平均产草量与相对应的伊万诺夫年湿润度进行回归分析,建立回归方程。

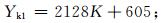

围封草地牧草产量湿润度模式:

|

(3) |

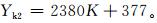

大样条牧草产量湿润度模式:

|

(4) |

式 (3)~(4) 中,Yk为产草量 (单位:kg·hm-2),K为年伊万诺夫湿润度,围封草地模式复相关系数R=0.6364,n=177;大样条模型复相关系数R=0.6435,n=84,均通过0.001的显著性检验。将年伊万诺夫湿润度 (K) 栅格数据代入式 (3)、式 (4) 中运算,可得出内蒙古自治区围封草地产草量 (Yk1)、大样条产草量 (Yk2) 的地理分布。利用草地类型气候区划指标,确定草地产草量的分区界限,再根据各区内的产量分布,划分产草量的不同等级[17-19]。依据以上方法,得到内蒙古产草量气候区划指标 (表 2)。

|

|

表 2 草地产草量气候区划指标 Table 2 The climatic regionalization index of grassland yields in Inner Mongolia |

3 结果与验证 3.1 草地类型和产草量气候区划结果

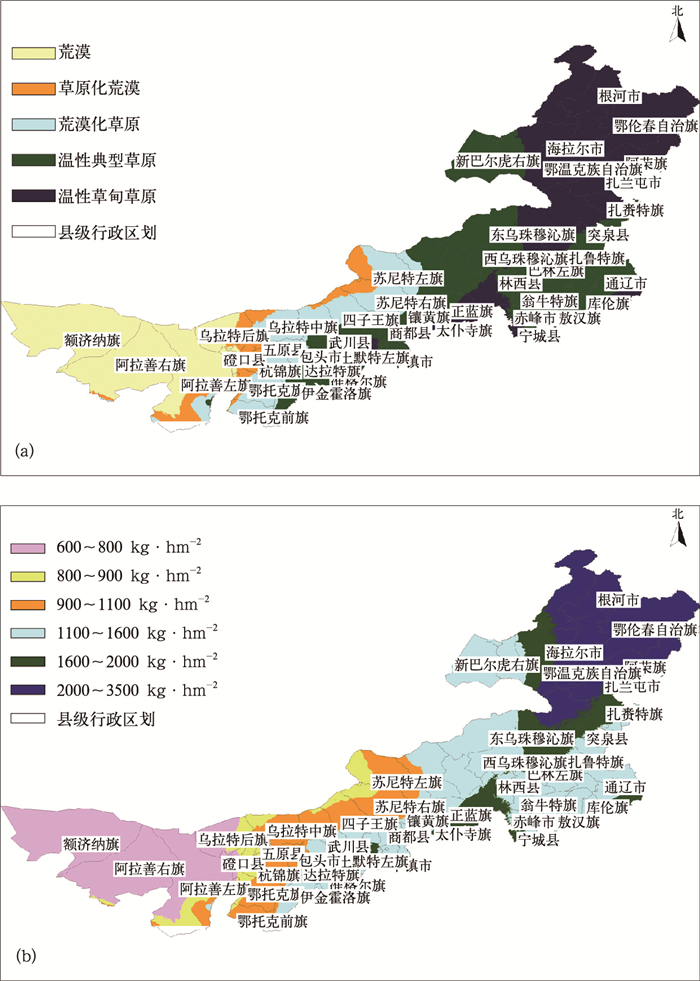

结合表 1和表 2中区划指标,对湿润度栅格数据进行分级,即可得出内蒙古自治区天然草原草地类型和产草量地理分布的区划图 (图 1)。

|

|

| 图 1. 内蒙古自治区天然草原草地类型(a)和产草量(b)气候区划图 Fig 1. Climatic regionalization maps for the type (a) and yield (b) of Inner Mongolia grassland | |

如图 1所示,利用确定的气候区划指标将内蒙古草原由东向西划分为5种类型:温凉半湿润草甸草原类、温性典型草原类、温性荒漠草原类、温性草原化荒漠类和温性荒漠类。产草量根据不同草地类型依次递减,其中,温性草甸草原区内产草量划分为2个等级,林间草甸产草量较高,为2000~3500 kg·hm-2。

3.2 气候区划结果验证 3.2.1 草地类型气候区划结果验证2007—2009年,连续3年开展了内蒙古天然草原野外考察工作。调查不同类型草原的植被生长状况,共计65个样点,内容包括草原植被盖度、高度、优势牧草种类、多度、高度和生物量 (鲜草、干草) 等。依据各样点的优势牧草种类,确定该地区草地类型亚类,然后与区划结果进行对比,具体结果见表 3。

|

|

表 3 草地类型区划结果与考察样点对比结果 Table 3 Climatic regionalization results for grassland types contrast with the data of fieldwork samples |

由表 3可知,考察样点与区划结果有较好的一致性,说明草地气候区划结果能够较好地反映内蒙古天然草地类型的空间分布规律。由于本文未考虑土壤质地、社会经济等非气候因素的影响,是在宏观尺度上进行内蒙古草原植被类型与气候关系研究,应用GIS进行插值所得到的模拟结果与实际草地类型分布必然会有一定误差,尤其体现在沙地、草地交错的中西部以及不同草原类型区之间的界限上。

3.2.2 产草量气候区划结果验证利用内蒙古49个草地生态观测站2004—2008年的产草量资料,对产草量气候区划结果中进行验证。根据产草量不同等级分布区域,选择相应的草地生态观测站产草量资料进行对比分析,具体结果见表 4。

|

|

表 4 产草量区划结果与实测资料对比结果 Table 4 Climatic regionalization results for grassland yields contrast with the data of grassland observations |

近年来,内蒙古自治区气候变化较大,降水量偏少且分布不均匀,导致天然草原产草量波动幅度较大,加之本文采用的对照数据仅限于2003—2008年,因此,部分实测数据与区划结果有一定误差,尤其是荒漠地区,干旱缺水使得产草量偏低。草原化荒漠草地类型对应产草量等级为800~900 kg·hm-2的区域,由于地带分布狭长,没有合适的站点与之对比分析,因此,本文缺少该产草量等级区划结果的验证分析。

4 分区评述 4.1 温凉半湿润草甸草原本区包括额尔古纳右旗、额尔古纳左旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达翰尔自治旗、阿荣旗、牙克石、阿巴尔虎旗大部、鄂温克族自治旗、扎兰屯科尔沁右翼前旗、乌兰浩特西部、东乌珠穆沁旗东部、西乌珠穆沁旗东部、扎鲁特旗西部、科尔沁左翼中旗西部、突泉西部、科尔沁左翼后旗部分、多伦、克什克腾旗大部、太仆寺旗大部、正蓝旗东部、赤峰和翁牛特旗少部分地区、巴林左、右旗北部等地。

本区水分资源较多,热量资源较少。全年降水量在380 mm以上,年湿润度在0.47以上。全年不低于0℃的生物学积温为2000~2900℃·d。7月平均气温为17~20℃,有利于牧草生长、牲畜放牧和抓膘。牧草产量在1600 kg·hm-2以上,森林中草地产草量可达2000~3500 kg·hm-2。本区水草优厚,畜牧业生产潜力较大,但是大部分地区由于冬季严寒,牧草返青时间较晚,枯黄期很长,白灾发生频繁,使家畜越冬渡春的环境条件差[1]。

本区应坚持以牧为主,数质量并重,保持草地生态平衡,合理开发利用草地资源,宜建成肉、乳牛、肉羊和细毛羊为主的综合牧业生产基地,大力发展商品畜牧业经济;利用好现有的打草场,扩大人工草地和饲料地面积,增加饲草贮量;对现有草场采取有效保护措施,禁止乱开垦草地,做好退耕还牧工作,采取划区轮牧制度,放牧与舍饲、半舍饲相结合,缓解草场压力,防止草场退化[20]。

4.2 温性典型草原本区包括新巴尔虎左旗大部、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗西部、东、西乌珠穆沁旗大部、化德县、锡林浩特、突泉东部、科尔沁左翼中旗东部、扎鲁特旗东部、阿鲁科尔沁旗、巴林左、右旗、翁牛特旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、东胜旗、商都、察右后、察右前,阿巴嘎旗、正镶白旗、镶黄旗、固阳、乌审旗、达拉特旗、四子王旗、达茂等旗县的一部分地区。

本区全年降水量为200~400 mm,年湿润度为0.25~0.47。全年不低于0℃的生物学积温为2400~3400℃·d,7月平均气温为19~24℃。牧草产量在1100~1600 kg·hm-2。

东部地区 (主要包括呼伦贝尔和锡林郭勒等地区) 夏季温凉、湿润,有利于牧草生长和牲畜放牧,适宜发展牛、马、羊等大小牲畜,尤其是东、西乌珠穆沁旗水草丰美,是内蒙古自治区肉用羊生产基地。但冬季寒冷,积雪日期长,多白灾,对牧业生产危害较大[1]。应以提高畜牧业发展水平和资源开发为主,畜牧业发展应发挥草场生产力高的优势,科学设定合理的载畜量,积极建设人工草场,提高畜牧业抵御灾害的能力[21]。

西部地区 (主要包括鄂尔多斯市地区) 全年水热总量较丰富,但降水季节过晚,春季多风少雨,春旱严重,夏季又多降暴雨或大雨,水土流失严重,草地沙化不断加剧,已成为京津风沙源之一[22]。多数地区植被稀疏,应以促进生态恢复为主,以适度发展经济为辅。首先,通过发展城镇化,因地制宜进行生态移民,此外,应充分发挥丰富的自然和人文旅游资源优势,适度发展生态旅游业,促进当地经济发展,缓解草场压力[23]。

4.3 温性荒漠草原本区包括阿巴嘎旗西部,苏尼特左、苏尼特右旗、四子王旗、达茂旗、乌拉特中旗、乌拉特前旗大部,杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗东部地区。

本区温暖、干燥。全年降水量为200~300 mm,年湿润度在0.13~0.25之间。热量条件充分,全年不低于0℃的生物学积温为2800~3900℃·d,7月平均气温为21~23℃,但由于水分条件过差,热量资源的生产潜力不能发挥,牧草产量在900~1100 kg·hm-2之间。本区草场辽阔,牧草质量好,生长季和青草期较长,但植被低矮、稀疏,风多沙大,同时由于降水变率大,所以产草量不但低,而且很不稳定,使牧业生产受到了限制。

本区草场沙化和退化严重,应采取生态保育的措施,以恢复草场。首先要以草定畜,调节畜、草矛盾,防止超载过牧。严重超载过牧的,应核定载畜量,限期压减牲畜头数;其次采取保护和利用相结合的方针,严格实行草场禁牧期、禁牧区和轮牧制度,逐步推行舍饲圈养办法,提高牧草利用效率,以调节畜草的不平衡,加快退化草场的恢复;第三在农区和半农半牧区,要因地制宜调整粮畜生产比重,大力实施种草养畜富民工程。在农牧交错区进行农业开发中不得造成新的草场破坏,发展绿洲农业,不得破坏天然植被。对牧区的已垦草场,应限期退耕还草,恢复植被[24]。

4.4 温性草原化荒漠本区包括二连浩特,苏尼特左旗、苏尼特右旗、四子王旗、乌拉特中旗、五原、杭锦旗、鄂托克旗等西部,临河、乌海,乌拉特后旗、阿拉善左旗东部地区。

本区热量条件好,降水条件差。全年降水量为130~200 mm,年湿润度在0.1~0.13之间。全年不低于0℃的生物学积温为2900~3900℃·d,7月平均气温在22~25℃之间。牧草产量为800~900 kg·hm-2。

境内气候干热,并有毛乌素沙漠和库布齐沙带,风沙严重,植被稀疏,以小灌木和小禾本科牧草为主[1]。草地退化和沙化严重,畜牧业发展水平低下,本区生态与经济发展应以优先保育与限制开发相结合。东部地区应以二连浩特市的区位优势和带动作用,以进出口商品加工和边境贸易为主,积极发展低耗水产业,推进牧区城镇化发展,引导牧民向城市二、三产业转移,以减轻草场压力,促进退化草地恢复[25]。西部地区应植树种草,尤其是梭梭林,扩大植被面积,以防风固沙、调节气候、维护生态系统平衡,保护华北地区不受沙尘暴侵袭。

4.5 温性荒漠本区位于内蒙古自治区西部,包括阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗北部和乌拉特后旗大部。

本区气候干燥、温热。全年降水量在150 mm以下,年湿润度小于0.1。全年不低于0℃的生物学积温为3300~4200℃·d,7月平均气温在23~26℃之间。牧草产量在800 kg·hm-2以下。

本区范围广阔,但植被稀疏,植物种类贫乏,结构简单,植被覆盖度只有1%~20%,植被组成主要以旱生、超旱生和盐生的灌木、半灌木和小灌木为主,多年生草本稀少,形成荒漠特有植被景观。牧业气象灾害多,黑灾、大风及风沙危害均很严重,自然条件十分严酷[13]。

本区环境恶劣,应逐步扩大半灌木和灌木的面积,变流动沙丘为固定沙丘,改善生态环境,减少沙尘天气对华北的威胁;热量条件较好,可选择水分条件相对较好的地方,开辟人工草场,以改善饲草饲料和家畜过冬渡春的条件;压缩家畜与种草育草相结合,提高草场质量,逐步恢复退化草地[26]。

5 小结20世纪80年代,内蒙古草原气候发生了较大的变化,但对草原类型分布起决定性作用的湿润度几乎没有变化[27],野外考察的结果分析也证实了这个结论。因此,草地气候区划的区域分界,与前人的研究成果基本相同。本文试图利用3S技术手段,基于千米网格数据,综合前人研究的区划方法[28],探索投入较少人力和物力、较快得到草地气候区划结果的方法,为草地气候区划产品的及时更新、保护草地生态环境、充分发挥畜牧业生产潜力等提供技术支持。

本文基于湿润度栅格数据,进行草地气候区划,将内蒙古草原由东向西划分为草甸草原、典型草原、荒漠化草原、草原化荒漠、荒漠5种草地类型,并将全区产草量划分为6个等级。经过验证分析,区划结果与实际草地类型空间分布有较好的一致性,这表明该区划结果能够反映内蒙古地区不同草地类型的分布规律。

| [1] | 湖春. 内蒙古自治区农牧林业气候资源. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1984: 1–21. |

| [2] | 内蒙古自治区农牧业区划委员会办公室. 内蒙古自治区农牧业资源区划数据汇编. 北京: 中国计划出版社, 1991: 40–41. |

| [3] | 刘兴元, 梁天刚, 龙瑞军, 等. 北方牧区草地资源分类经营机制与可持续发展. 生态学报, 2009, 29, (11): 51–59. |

| [4] | 谢高地, 张钇锂, 鲁春霞, 等. 中国资源草地生态系统服务价值. 自然资源学报, 2001, 16, (1): 47–53. DOI:10.11849/zrzyxb.2001.01.008 |

| [5] | 韩同林, 林景星, 王永. 京津地区"沙尘暴"的性质和治理. 地质通报, 2007, 26, (2): 117. |

| [6] | 内蒙古草原勘察设计院. 内蒙古草地资源统计资料. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1988. |

| [7] | 中国农业科学院草原研究所. 中国北方草地畜牧业动态监测数据集, 中国北方草地畜牧业动态监测研究 (二). 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 1996. |

| [8] | 樊锦沼, 乌兰巴特尔. 气象与绵羊肉生产. 北京: 气象出版社, 1993: 8–17. |

| [9] | 祁贵明, 王发科, 王彤, 等. 唐古拉山地区气候资源特征及牧业气候区划. 青海科技, 2007, (3): 22–23. |

| [10] | 林忠辉, 莫兴国, 李宏轩, 等. 中国陆地区域气象要素的空间插值. 地理学报, 2002, 57, (1): 47–56. DOI:10.11821/xb200201006 |

| [11] | 魏丽, 殷剑敏, 黄淑娥, 等. 贵溪市植被资源遥感调查和综合气候区划. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 715–721. |

| [12] | 王文辉. 内蒙古气候. 内蒙古气候, 1990: 183–200. |

| [13] | 韩锦涛, 李素清. 山西省农业气候资源的综合开发与区划. 中国农学通报, 2006, 22, (12): 267–272. DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2006.12.063 |

| [14] | 中国牧区畜牧气候区划科研协作组. 中国牧区畜牧气候. 北京: 气象出版社, 1988: 152–154. |

| [15] | 任福民, 史久恩. 我国干旱半干旱区的降水特征分析. 应用气象学报, 1995, 6, (4): 501–504. |

| [16] | 陈志鹏, 朱瑞兆, 尹晓荣. 中国气候数值区划的研究. 应用气象学报, 1991, 2, (3): 271–279. |

| [17] | 辛晓平, 张保辉, 李刚, 等. 1982—2003年中国草地生物量时空格局变化研究. 自然资源学报, 2009, 24, (9): 82–92. |

| [18] | 颜亮东, 张国胜, 李凤霞. 我国北方牧区天然牧草产量形成的气候模式. 草业科学, 2003, 20, (7): 8–11. |

| [19] | 马兴祥, 邓振镛, 李栋梁, 等. 甘肃省春小麦生态气候适宜度在适生种植区划中的应用. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 820–827. |

| [20] | 冯国钧, 魏绍成, 额尔敦. 呼伦贝尔盟草地区划. 草业科学, 1993, 10, (1): 36–40;43. |

| [21] | 马庆文, 杨尚明, 赵金花. 锡林郭勒草地农业区划. 内蒙古草业, 1997, 9, (4): 26. |

| [22] | 蒋高明. 浑善达克沙地退化生态系统恢复的对策. 中国科技论坛, 2002, 3, (10): 13–15. |

| [23] | 朝洛蒙, 巴特尔. 锡林郭勒草原旅游资源开发与可持续发展. 干旱区资源与环境, 2004, 18, (3): 18–22. |

| [24] | 李红梅. 从生态学的观点认识内蒙古草原荒漠化及其保护对策. 前沿, 2008, 1: 162–164. DOI:10.3969/j.issn.1009-8267.2008.01.047 |

| [25] | 贺丽娜, 康慕谊, 徐广才. 锡林郭勒盟生态经济类型区划分及可持续发展研究. 北京师范大学学报, 2009, 45, (3): 307–313. |

| [26] | 侯春玲, 陈善科. 阿拉善荒漠草场退化沙化及其治理对策的探讨. 草业科学, 1994, 11, (3): 9–11. |

| [27] | 吴学宏, 曹艳芳, 陈素华. 内蒙古草原生态环境的变化及其对气候因子的动态响应. 华北农学报, 2005, 20, (专辑): 65–68. |

| [28] | 何燕, 李政, 廖雪萍. 基于GIS的巴西陆稻IAPAR-9种植气候区划研究. 应用气象学报, 2007, 18, (2): 219–224. |

2011, 22 (3): 329-335

2011, 22 (3): 329-335