2. 武汉中心气象台,武汉 430074

2. Wuhan Central Meteorological Observatory, Wuhan 430074

西北太平洋海域是热带气旋多发的区域,尤其是从南海到中国台湾省—菲律宾以东洋面海域,台风活动较为频繁[1],我国也因此成为世界上受热带气旋影响最严重的国家之一[2],平均每年约7~8个热带气旋登陆我国。台风研究一直都是东亚气象学者非常关心的问题,并已取得了大量的研究成果[3],通过不同区域、不同类型闪电活动特征研究发现:各种灾害性天气都伴有闪电活动的发生,且闪电特征差异较大[4-6],但目前对台风中闪电活动的认识还非常有限。

台风的云墙及螺旋云带内存在对流活动和过冷液态水[7],具备闪电发生的条件。相关研究已表明在大西洋飓风中存在着闪电活动。Black等[8]利用飞机探测资料发现飓风Diana中存在闪电活动;随后,Samsury等[9]利用美国国家闪电探测网NLDN (National Lightning Detection Network) 资料、Lascody[10]和Molinari等[11]利用美国国家天气局闪电定位系统LPATS (Lightning Position and Tracking System) 探测资料,发现飓风中的闪电多发生在眼壁外20~80 km处和距飓风中心100~190 km的螺旋云带中。Molinari等[12]利用NLDN资料、Cecil等[13-14]利用搭载在卫星上的光学瞬态探测器OTD和闪电成像传感器LIS资料综合分析发现,在飓风眼壁外80~100 km的外雨带有一个弱的闪电活动密集区。

关于西北太平洋的热带气旋,特别是登陆我国的台风过程中闪电特征研究目前还相对欠缺。本研究立足于TRMM卫星探测资料,分析2000—2007年登陆我国的台风中闪电活动和降水结构特征。

1 资料TRMM卫星中的多传感器同步观测资料为研究我国的闪电活动规律以及闪电与降水结构之间的关系提供了条件[15-16]。本文使用的资料主要来自于TRMM卫星上的闪电成像仪 (LIS)、测雨雷达 (PR) 和微波成像仪 (TMI) 的观测,下面对这些探测设备及其资料进行介绍。

TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) 卫星为极轨卫星,轨道倾角为35°,平均每90 min绕地球1周,于1997年11月28日升空,2001年8月其轨道高度从350 km升高到403 km。

LIS为TRMM卫星上搭载的闪电成像仪,由GHCC (Global Hydrology and Climate Center) Lightning Team设计,其空间视场为550 km×550 km,分辨率为正下方3 km,边缘位置6 km,记录视场内闪电发生的时间、辐射能量和位置等信息,对某一特定位置注视时间约90 s,基于Boccippico[17]的研究,LIS在白天的探测效率约为 (93±4)%,夜间的探测效率约为 (73±11)%。

PR为TRMM卫星上搭载的测雨雷达,能探测出降水的垂直分布特征,获得陆面和海洋上降水的定量测量结果,进而分析降水系统的三维结构[18]。扫描宽度为220 km (升轨后为247 km),共有49个观测角 (即49个扫描点),星下点水平分辨率为4.3 km (升轨后为5 km),垂直分辨率为250 m,轨道边缘分辨率5 km,有效测量高度从地面到15 km以上,可以从地球表面一直探测到20 km高空 (共80层),最小可探测回波信号大约为17 dBZ,降水云云顶处的最小可探测雨强为0.7 mm/h。本文主要利用由PR观测得到的二级产品2A23中的回波高度和降水类型 (划分标准:如果PR回波在冻结层出现亮带, 则该降水垂直廓线定义为层云降水廓线; 如果PR回波无亮带, 但回波中一旦出现超过39 dBZ的信号, 该廓线则定义为对流降水廓线; 非上述两种情况的降水定义为其他降水类型) 以及2A25中的80层三维降水分布、经衰减订正的有效反射率因子和近地面降水强度信息。

TMI为TRMM卫星上的多通道被动微波成像仪,扫描宽度约为760 km (升轨后为878 km)。观测频率分别为10.65,19.35,21.3,37.0 GHz和85.5 GHz,除21.3 GHz频率只有垂直偏振外,其余均为双极化通道。Kummerow[19]指出:由于微波频段的海洋表面反射率比陆地表面小,导致卫星探测到的微波亮温在海岸附近存在很大梯度,另外,即使在陆地区域,由于水体的存在或土壤湿度、植被等的不均匀也可能导致卫星探测到的微波亮温出现不连续的情况。为消除海陆边界和陆地表面不均一带来的微波亮温不连续现象,Spencer等[20]提出了极化修正亮温的概念。其中,85.5 GHz极化修正亮温的定义为

|

(1) |

式 (1) 中,TB85.5V与TB85.5H分别代85.5 GHz的垂直和水平亮温。

2000—2007年,登陆我国的台风共有56个,其中41个被TRMM卫星观测到;共有157条轨道,其中27条轨道可探测到台风眼。本文选取了落在LIS扫描宽度内的94条轨道资料 (包含了41个台风过程,其中眼壁21条,内雨带17条,外雨带56条) 和落在PR扫描宽度 (扫描宽度在LIS,PR和TMI三者中最小) 内的79条轨道资料 (包含了34个台风过程,其中眼壁19条,内雨带11条,外雨带49条)。

2 分析区域划分成熟的热带气旋 (达风暴级以上强度) 中心存在一个直径为几十公里的晴空少云区,称为台风眼。根据Molinari等[21]提出的方法,文中按不同区域距台风眼的距离将台风系统划分为3个以台风眼为圆心的环形区域:① 眼壁,距台风中心半径约30~50 km区域;② 内雨带,台风中心外约50~100 km区域;③ 外雨带,台风中心外约100~610 km区域。

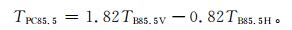

3 台风中闪电活动及降水分布特征 3.1 台风中闪电活动的分布特征通过对台风3个区域内闪电频次 (依据LIS闪电探测数据,单位:fl·min-1,闪电频次为闪电数与观测时间的比值) 和闪电密度 (单位:fl·km-2·min-1,闪电密度为闪电数与观测面积和观测时间乘积的比值) 随台风径向分布的综合统计,发现台风中眼壁、内雨带和外雨带的闪电活动都较弱,对应的平均闪电频次分别为15.04,2.72 fl·min-1和16.05 fl·min-1,最大闪电频次分别为29.2,2.92 fl·min-1和88.91 fl·min-1,相对于具有强对流的雷暴天气 (如两次降雹期间总闪电频数分别为183 fl·min-1和55 fl·min-1[22];暴雨两个时次的闪电频数分别为125 fl·min-1和2151 fl·min-1[23]),台风中的闪电活动明显较弱。密度统计表明,眼壁、内雨带和外雨带的平均闪电密度分别为0.029,0.005 fl·km-2·min-1和0.023 fl·km-2·min-1,最大值分别为0.053,0.007 fl·km-2·min-1和0.167 fl·km-2·min-1。以上计算说明,在台风中,外雨带的闪电活动相对较强,其次是眼壁,内雨带闪电活动最弱;从平均闪电密度看,眼壁区域的闪电活动相对于外雨带更为集中。

图 1是针对上述94条轨道的闪电频次和闪电密度随台风径向分布的综合统计结果,它们是通过将不同距离上,各样本的闪电频次 (图 1a) 和闪电密度 (图 1b) 进行样本平均计算得到。由图 1可知,在台风眼壁、内雨带和外雨带都可能存在闪电活动;但闪电活动最强的区域位于距离台风中心约375 km的外雨带;第2个闪电活动相对较强的区域位于距离台风中心55 km的位置,即眼壁和内雨带相交的边界附近。

|

|

| 图 1. 闪电活动随台风径向分布 (a) 闪电频次, (b) 闪电密度 Fig 1. Lightning distribution along the radial direction of typhoons (a) lightning frequency, (b) lightning density | |

3.2 台风中的降水分布特征

通过对闪电与雷达反演的对流活动区降水量和对流活动区面积的相关分析[24]发现:闪电活动与对流活动区降水量和对流活动区面积的线性相关显著,利用闪电信息估测降水具有参考意义,因此,主要针对PR扫描到的79条轨道数据 (眼壁19条,内雨带11条,外雨带49条),利用PR/2A23资料中的降水类型和2A25资料中的降水强度对眼壁、内雨带、外雨带中的降水水平分布特征进行统计分析,表 1给出了台风3个区域中层云和对流云的降水分布特征。3个区域中,对流云降水面积都远小于层云降水面积,外雨带中的对流云降水面积相对最大,其次是眼壁,内雨带最小,这种分布特征与闪电活动在这3个区域的分布相一致。然而,对流云降水对总降水量的贡献却大致与层云降水相当,在外雨带中对流云的总降水量甚至超过了层云,这显然是由于对流云降水具有更大的降水强度。眼壁、内雨带、外雨带中的对流云平均降水强度分别是7.7,26.3 mm·h-1和42.6 mm·h-1,而层云平均降水强度分别是5.2,8.3 mm·h-1和11.2 mm·h-1,二者比例近似为1.5:1,3.2:1和3.8:1。通过对三维降水结构的统计发现,眼壁和内雨带中的对流云和层云的降水回波平均高度分别为8 km和7 km,外雨带中对流云和层云的降水回波平均高度分别为11 km和9 km,3个区域中的对流云降水回波高度普遍比层云降水高1~2 km左右,体现了对流降水区中具有更强的上升气流。

|

|

表 1 PR观测的台风3个区域 (眼壁、内雨带、外雨带) 的降水特征 Table 1 Precipitation characteristics in three areas (eyewall, inner rainband, outer rainband) of typhoon processes observed by PR |

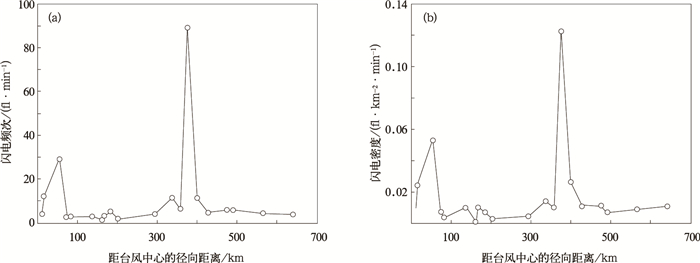

图 2进一步给出了台风3个区域中对流云和层云的降水强度累积发生频率。眼壁中层云降水的降水强度95%以上都小于9 mm·h-1,5 mm·h-1以上的占50%,对流云降水的降水强度95%以上都小于13 mm·h-1,7 mm·h-1以上的占50%;内雨带中层云降水的降水强度95%以上都小于13 mm·h-1,7 mm·h-1以上的占50%,对流云降水中,地面降水强度95%以上都小于48 mm·h-1,25 mm·h-1以上的占50%;外雨带中层云降水的降水强度95%以上都小于26 mm·h-1,15 mm·h-1以上的占50%。相对层云降水,对流云降水的降水强度大、分布范围宽。眼壁、内雨带和外雨带中对流云降水强度范围分别为0.2~13.0 mm·h-1,2.0~50.0 mm·h-1和0.8~100.0 mm·h-1,层云降水强度范围分别为0.3~10.0 mm·h-1,0.8~13.0 mm·h-1和0.7~20.0 mm·h-1。

|

|

| 图 2. 台风眼壁、内雨带、外雨带的降水强度累积发生频率 Fig 2. Precipitation intensity's accumulate frequency in eyewall, inner rainband and outer rainband of typhoon processes | |

3.3 闪电活动与TPC85.5和6 km处雷达反射率因子之间的关系

微波具有穿透云的独特能力 (尽管厚云和强降水云对于微波波段不完全透明),所以基于微波波段的云遥感方法可以推断云的属性[25],反演云内的冰水分布,一般冰相粒子含量越高,亮温值越低。6 km高度一般处于水汽的混合相态区 (253 K≤T≤273 K,即温度在-20℃ < T < 0℃)[26],是云内起电活动的主要区域。本文选择TMI的TPC85.5和6 km高度处的雷达反射率因子与闪电发生的位置进行比较,分析闪电活动在亮温和反射率因子上的分布特征。该分析也针对3.2节中提到的79条轨道。

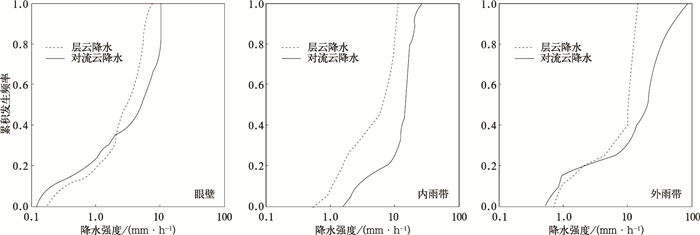

图 3给出了台风3个区域中TPC85.5对应的闪电发生概率 (以1 K为间隔,将79条轨道中每条轨道有闪电发生的TPC85.5值所对应的像素数除以该轨道中此亮温值出现的所有像素数就是该亮温值对应的闪电发生概率)。整体而言,温度越低的区域,闪电发生的概率越高。外雨带显然具有更低的TPC85.5,其次是眼壁区域,内雨带的TPC85.5相对较高,由于极化修正亮温在很大程度上反映了冰相粒子含量的高低,所以这些区域对应闪电活动的强弱显然与它们冰粒子的含量相一致。与其他雷暴类型[22, 24](暴雨、雹暴) 相比,台风具有的TPC85.5相对较高,这说明了台风中冰相粒子含量相对较少,这可能是台风过程中闪电活动整体偏弱的重要原因。

|

|

| 图 3. 台风3个区域中不同TPC85.5对应的闪电发生概率 Fig 3. The probability of the occurrence of lightning vs TPC85.5 in three areas of typhoon proccesses | |

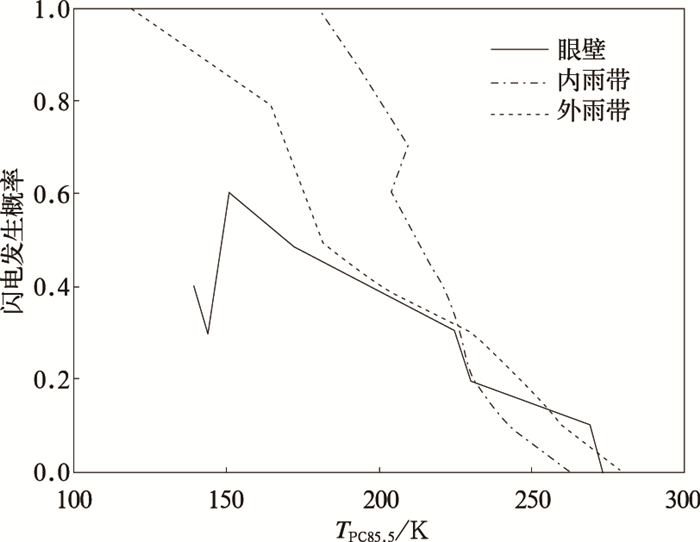

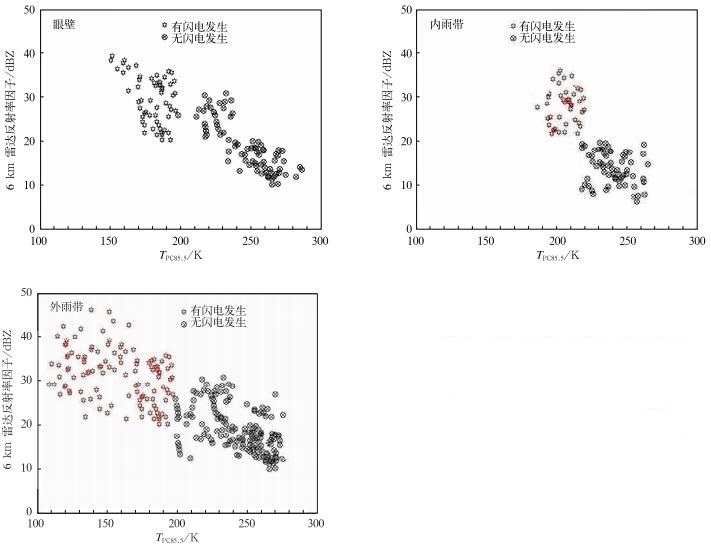

为体现有、无闪电发生区域特征的差异,本文计算了不同轨道上发生闪电区域和没有发生闪电发生区域的平均6 km高度雷达反射率因子和TPC85.5值,图 4给出了计算结果的分布情况。可以看到,有、无闪电发生区域的平均6 km高度雷达反射率因子和TPC85.5具有明显的差异。在眼壁区域,有闪电发生区域的平均TPC85.5普遍低于210 K,而没有发生闪电的区域,该平均值普遍大于210 K;在内雨带,闪电活动区域的平均TPC85.5低于220 K;在外雨带,闪电活动区域的平均TPC85.5值低于200 K。此外,在以上3个区域,闪电活动对应的平均6 km雷达反射率因子普遍大于20 dBZ,而无闪电发生区域的平均6 km雷达反射率因子普遍低于30 dBZ,其中内雨带普遍都在20 dBZ以下。这些分布特征表明了闪电活动与对流活动和冰相粒子的密切关系,也说明闪电活动的分布可以用来指示台风系统内的相对强对流区。与Cecil等[12-13]对大西洋飓风的研究结果相比 (飓风的眼壁和内雨带区域,有闪电发生的平均TPC85.5普遍低于170 K,外雨带低于210 K;3个区域的平均6 km雷达反射率因子普遍在35~40 dBZ之间),登陆我国台风中TPC85.5普遍偏高,雷达反射率因子相对偏低,表明与飓风相比,我国台风中的冰相降水粒子含量可能较低,对流活动可能较弱。

|

|

| 图 4. 台风3个区域中闪电发生处的平均6 km雷达反射率因子和TPC85.5分布 Fig 4. Distribution of average 6 km radar reflectivity and TPC85.5 at lightning's locality in three areas of typhoon processes | |

4 结论和讨论

利用TRMM卫星的LIS, PR和TMI观测资料,统计分析了2000—2007年41个登陆我国的台风的94条轨道中的闪电分布特征以及79条轨道中的降水特征及闪电活动与雷达和微波亮温的关系,结果表明:

1) 登陆我国台风的眼壁、内雨带和外雨带都可能存在闪电活动,但闪电活动都较弱,对应的平均闪电频次分别为15.04, 2.72 fl·min-1和16.05 fl·min-1,最大闪电频次分别为29.2, 2.92 fl·min-1和88.91 fl·min-1;对应的闪电密度分别为0.029, 0.005 fl·km-2·min-1和0.023 fl·km-2·min-1,最大值分别为0.053, 0.007 fl·km-2·min-1和0.167 fl·km-2·min-1。可见,相对而言,外雨带的闪电活动最强,其次是眼壁,内雨带闪电活动最弱,但眼壁区域的闪电活动平均更为集中。

2) 闪电活动随台风的径向分布有两个峰值,第1个峰值位于距离台风中心375 km的外雨带位置,第2个峰值位于距离台风中心55 km的位置,也是眼壁和内雨带的交界附近。其他位置的闪电活动较弱。

3) 登陆我国的台风中,眼壁、内雨带和外雨带3个区域中对流云降水面积都远小于层云降水面积,外雨带中的对流云降水面积相对最大,其次是眼壁,内雨带最小,这种分布特征与闪电活动在这3个区域的分布相一致。但对流云降水和层状云降水对总降水量的贡献相当。眼壁、内雨带、外雨带中的对流云平均降水强度分别是7.7,26.3 mm·h-1和42.6 mm·h-1,而层云平均降水强度分别是5.2,8.3 mm·h-1和11.2 mm·h-1。相对层云降水,对流云降水的降水强度分布范围很宽,眼壁、内雨带、外雨带中对流云降水强度范围分别为0.2~13 mm·h-1,2~50 mm·h-1,0.8~100 mm·h-1,层云降水强度范围分别为0.3~10 mm·h-1,0.8~13 mm·h-1,0.7~20 mm·h-1。

4) 眼壁和内雨带中的对流云和层云的降水回波高度分别为8 km和7 km,外雨带中对流云和层云的降水回波高度分别为11 km和9 km,3个区域中的对流云降水回波高度普遍比层云降水高1~2 km左右。

5) 整体而言,温度越低的区域,闪电发生的几率越高。外雨带的TPC85.5最低,其次是眼壁区域,内雨带的TPC85.5相对较高,由于极化修正亮温反映了冰相粒子含量的高低,所以台风3个区域的闪电活动强弱显然是与他们各自的冰相物含量相关的。

6) 有、无闪电发生区域的平均6 km高度雷达反射率因子和TPC85.5差异明显。在眼壁区域,有闪电发生区域的平均TPC85.5普遍低于210 K,在内雨带,对应的值为220 K;在外雨带,对应的值为200 K。此外,在以上3个区域,闪电活动对应的平均6 km雷达反射率因子普遍大于20 dBZ,而无闪电发生区域的平均6 km雷达反射率因子普遍低于30 dBZ,其中,内雨带普遍都在20 dBZ以下。

统计分析表明:登陆我国台风的闪电活动明显较一般雷暴天气弱,也较大西洋飓风中的闪电活动弱。但是闪电活动在台风3个区域的分布与对流区面积 (对流区大,闪电活动强)、TPC85.5(亮温越低、冰相物含量越高,闪电活动越强) 的分布以及降水回波高度 (外雨带回波高度最高,眼壁和内雨带的回波高度较低) 在3个区域的分布相一致,说明了台风中的闪电活动仍然是与动力过程和冰相过程紧密相关的,闪电活动信息有助于指示台风过程中的对流活动区。

| [1] | 陈联寿, 丁一汇. 西北太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979. |

| [2] | 陈联寿, 孟智勇. 我国热带气旋研究十年进展. 大气科学, 2001, 25, (3): 420–432. |

| [3] | 陈联寿. 热带气旋研究和业务预报技术的发展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 672–681. DOI:10.11898/1001-7313.20060605 |

| [4] | 张义军, 周秀骥. 雷电研究的回顾和进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 829–834. DOI:10.11898/1001-7313.20060619 |

| [5] | 张义军, 孟青, 马明, 等. 闪电探测技术发展和资料应用. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 611–620. DOI:10.11898/1001-7313.20060504 |

| [6] | 戴建华, 秦虹, 郑杰. 用TRMM/LIS资料分析长江三角洲地区的闪电活动. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 728–736. DOI:10.11898/1001-7313.20050613 |

| [7] | Jorgensen D P, Zipser E J, LeMone M A. Vertical motions in intense hurricanes. J Atmos Sci, 1985, 42: 839–856. DOI:10.1175/1520-0469(1985)042<0839:VMIIH>2.0.CO;2 |

| [8] | Black R A, Hallett J. Observations of the distribution of ice in hurricanes. J Atmos Sci, 1986, 43: 802–822. DOI:10.1175/1520-0469(1986)043<0802:OOTDOI>2.0.CO;2 |

| [9] | Samsury C E, Orville R E. Cloud-to-ground lightning in tropical cyclones: A study of Hurricanes Hugo (1989) and Jerry (1989). Mon Wea Rev, 1994, 122: 1887–1896. DOI:10.1175/1520-0493(1994)122<1887:CTGLIT>2.0.CO;2 |

| [10] | Lascody R A. A different look at Hurricane Andrew—Lightning around the eyewall. Natl Wea Dig, 1992, 17: 39–40. |

| [11] | Molinari J, Moore P K, Idone V P, et al. Cloud-to-ground lightning in Hurricane Andrew. J Geophys Res, 1994, 99: 16665–16676. DOI:10.1029/94JD00722 |

| [12] | Molinari J, Moore P, Idone V. Convective structure of hurricanes as revealed by lightning locations. Mon Wea Rev, 1999, 127: 520–534. DOI:10.1175/1520-0493(1999)127<0520:CSOHAR>2.0.CO;2 |

| [13] | Cecil D J, Zipser E J. Relationships between tropical cyclone intensity and satellite-based indicators of inner core convection: 85-GHz ice-scattering signature and lightning. Mon Wea Rev, 1999, 127: 103–123. DOI:10.1175/1520-0493(1999)127<0103:RBTCIA>2.0.CO;2 |

| [14] | Cecil D J, Zipser E J, Nesbitt S W. Reflectivity, ice scattering, and lightning characteristics of hurricane eyewalls and rainbands. Part Ⅰ: Quantitative description. Mon Wea Rev, 2002, 130: 769–784. DOI:10.1175/1520-0493(2002)130<0769:RISALC>2.0.CO;2 |

| [15] | Qie X, Toumi R, Yuan T. Lightning activities on the Tibetan Plateau as observed by the lightning imaging sensor. J Geophys Res, 2003, 108, (D17): 4551. DOI:10.1029/2002JD003304 |

| [16] | 马明, 陶善昌, 祝宝友, 等. 1997/1998 El Nio期间中国南部闪电活动的异常特征. 中国科学 (D辑), 2004, 34, (9): 873–881. |

| [17] | Boccippio D J. Lightning scaling relations revisited. J Atmos Sci, 2002, 59: 1086–1104. DOI:10.1175/1520-0469(2002)059<1086:LSRR>2.0.CO;2 |

| [18] | Christian H J, Blakeslee R J, Goodman G J, et al. Algorithm theoretical basis document (ATBD) for the lightning imaging sensor (LIS). http ://eospso. gsfc. nasa. gov/ atbd/lisables. html, Posted: 1 Feb 2000. (NASA/ Marshall Space Flight Center, AL 35812). |

| [19] | Kummerow C. Beam filling errors in passive microwave rainfall retrievals. J Appl Meteor, 1998, 37: 356–369. DOI:10.1175/1520-0450(1998)037<0356:BEIPMR>2.0.CO;2 |

| [20] | Spencer R W, Goodman H M, Hood R E. Precipitation retrieval over land and ocean with the SSM/Ⅰ: Identification and characteristics of the scattering signal. J Atmos Oceanic Technol, 1989, 6: 254–273. DOI:10.1175/1520-0426(1989)006<0254:PROLAO>2.0.CO;2 |

| [21] | Molinari J, Moore P, Idone V. Convective structure of hurricanes as revealedby lightning locations. Mon Wea Rev, 1999, 127: 520–534. DOI:10.1175/1520-0493(1999)127<0520:CSOHAR>2.0.CO;2 |

| [22] | 冯桂力, 郄秀书, 袁铁, 等. 雹暴的闪电活动特征与降水结构研究. 中国科学 (D辑), 2007, 37, (1): 123–132. |

| [23] | 郑媛媛, 傅云飞, 刘勇, 等. 热带降水测量卫星对淮河一次暴雨降水结构与闪电活动的观测分析研究. 气象学报, 2004, 62, (6): 790–802. DOI:10.11676/qxxb2004.075 |

| [24] | 郑栋, 张义军, 孟青, 等. 北京地区雷暴过程闪电与地面降水的相关关系. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 287–297. DOI:10.11898/1001-7313.20100304 |

| [25] | Deeter M N, Evans K F. A novel ice-cloud retrieval algorithm based on the Millimeter-wave Imaging Radiometer (MIR) 150-and 220-GHz channels. J Appl Meteor, 2000, 39: 623–633. DOI:10.1175/1520-0450-39.5.623 |

| [26] | Toracinta E R, Mohr K I, Zipser E J, et al. A comparison of WSR-88D reflectivities, SSM/Ⅰ brightness temperatures, and lightning for mesoscale convective systems in Texas. Part Ⅰ: Radar reflectivity and lightning. J Appl Meteor, 1996, 35, (6): 902–918. DOI:10.1175/1520-0450(1996)035<0902:ACOWRS>2.0.CO;2 |

2011, 22 (3): 321-328

2011, 22 (3): 321-328