2. 中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室 (LASG), 北京 100029;

3. 国家气候中心,北京 100081

2. State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;

3. National Climate Center, Beijing 100081

我国东部旱涝灾害的发生,大多与雨带季节性跳跃的时间及其在一个地区停留时间的长短有直接关系[1]。因此,我国夏季主要雨带分布是短期气候预测的重要内容之一[2]。我国主雨带以两次北跳、3次准静止的阶段性方式随季节向北推进[3-5]。Ding[5]对中国东部及其以东的亚洲地区雨带停滞时间研究认为,雨带的第1个停滞期从5月到6月中旬,主要是中国华南和中国台湾前夏季降水;第2个停滞期从6月中旬到7月中旬,为梅雨雨季;第3个停滞期从7月中旬到8月中旬,为华北和东北雨季;8月末和9月初,雨带迅速返回到中国华南,中国东部进入干季,表示东亚夏季风结束。关于中国东部夏季降水与东部雨带的年代际变化特征的关系,宇如聪等[6]认为,在20世纪80年代之前, 多雨带位于华北地区, 随后逐渐南移到长江中下游地区, 形成南涝北旱现象。赵平等[7]利用我国地面观测站降水资料以及欧洲中期数值预报中心的月平均再分析资料, 研究了在全球平均表面气温偏冷和偏暖阶段我国东部降水开始和结束时间以及雨带南北移动的变化认为,暖位相阶段我国南方强降水开始时间较早、结束较晚, 持续时间较长, 而北方强降水开始较晚, 持续时间较短。Zhao等[8]还研究了在全球气候变暖背景下中国东部降水以及大气环流的长期变化;李爱华等[9]则研究了中国东部夏季雨带推进过程的年际变化和年代际变化特征;最近,Zhou等[10]对中国东部夏季降水发生的南涝北旱的原因进行了总结,认为导致南涝北旱的原因有热带海洋变暖、青藏高原的强迫作用、气溶胶强迫作用以及大气的内部变率等方面。

对华北夏季降水规律的研究很多。卫捷等[11]研究了近20年华北地区干旱期大气环流异常特征;刘海文等[12]认为,华北汛期降水在1978年前后发生了年代际跃变。华北夏季降水全区域为正距平时与1月北半球500 hPa高度场PNA遥相关型关系非常密切,ENSO对华北夏季降水的影响确实存在,但华北夏季降水全区域为正距平时与冬季北太平洋ENSO关系并不明显[13]。根据华北地区干旱具有显著的年际和年代际变化特性,文献[14]还建立了多时间尺度预测模型。由于华北夏季降水具有一定的特殊性[15-17],因此,有必要从华北夏季雨带年代际变化的角度来研究华北夏季降水的年代际变化原因,这对加深华北夏季降水年代际变化规律的认识有重要意义。

1 资料和方法所用资料包括:国家气象信息中心提供的全国740个测站1951—2006年逐日降水量;1948—2006年NCEP/NCAR全球2.5°×2.5°逐日再分析资料。由于在1957年之前我国建立的台站还比较稀疏[18],因此,以上资料的年限都从1957年开始,止于2006年。刘海文等[19]基于对汛期的理解和认识,通过分析1957—2006年华北台站日降水量资料, 确定了华北汛期的起讫日期,认为华北汛期始于6月30日, 止于8月18日, 持续期为50 d。因此,本研究中华北夏季就指这一特定时段。按照文献[19]对华北区域范围的选择,将35°~43°N, 110°~120°E作为华北区域范围。华北区域内各站点的夏季降水量为6月30日—8月18日降水量之和,将华北区域范围内的44个站夏季降水量取算术平均,作为华北夏季降水量。本文在研究我国东部雨带年代际变化时,选取1957年以后我国740个测站中无缺测值的399个测站资料进行分析。在分析华北雨带纬向时间演变时,使用了Cressman客观分析法[20],将站点资料插值为0.5°×0.5°的逐日格点资料,另外还使用了统计t检验[21]方法。

2 华北夏季降水的年代际变化特征以往研究中,一般用最大降水轴线来表示雨带。比如,徐淑英等[22]将候平均雨量图上雨量最多地区的连线称为大雨带;Ding[5]用最大降雨轴来表示季节性雨带;赵振国[23]将多雨区内降水距平百分率最大的区域称为主要雨带。本研究规定,在年代际平均的日降水量图上,大于5 mm/d的等值线所包围的区域为雨带,将位于华北区域范围内的雨带称之为华北雨带,事实上,已有以5 mm/d为标准从事的类似研究工作。比如,Lau等[24]以5 mm的气候候平均降水量,作为东亚季风雨季开始和结束的标准。

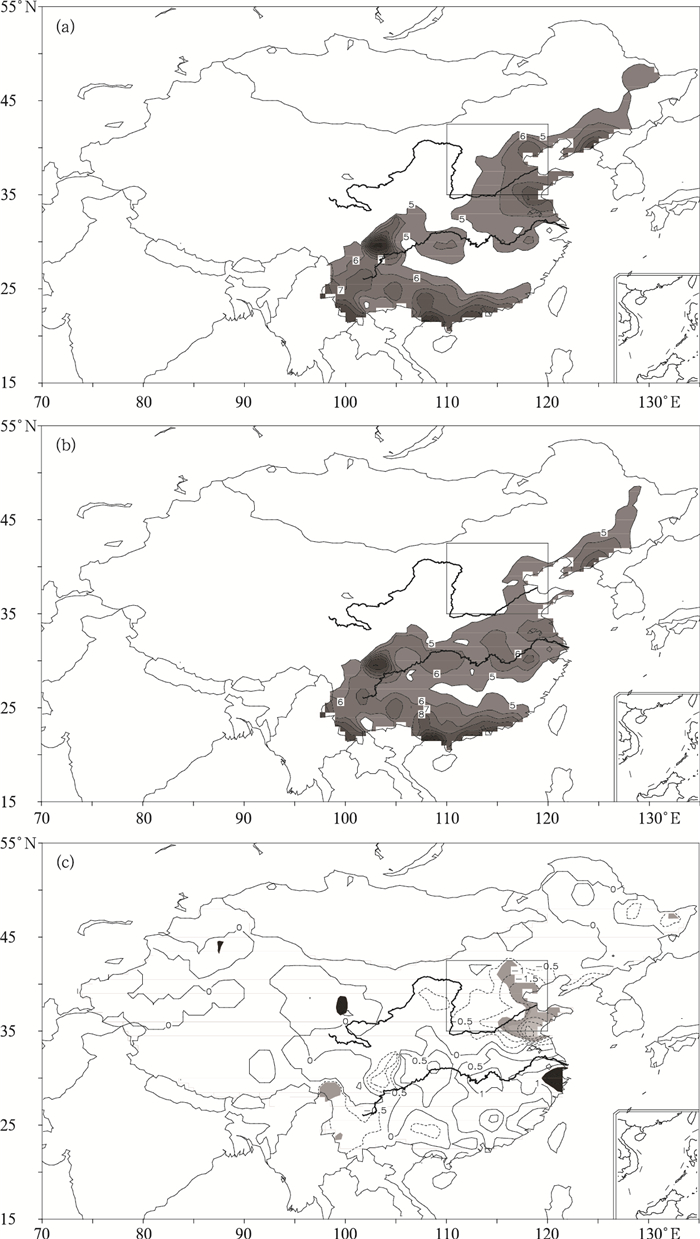

按照刘海文等[12]对华北汛期降水的年代际阶段的划分,1978年前为华北夏季降水偏多阶段,1978年后为华北夏季降水偏少阶段。由上述雨带的定义可知,华北夏季降水的年代际变化和华北雨带的位置、雨带中降水量的大小密切相关。为了比较华北夏季在两个不同年代际阶段雨带的差异,计算了我国399个测站平均的日降水量在华北夏季降水偏多和偏少两个阶段的平均值及其差值,并进行了差值t检验 (图 1)。由图 1a可见,在华北夏季降水偏多阶段,我国东部雨带主要分布在两个区域:一个区域位于长江以北、经过淮海、黄河中下游地区直到我国东北,称之为北方雨带;另一个区域位于我国的西南及华南,称之为南方雨带。仔细分析北方雨带,如以35°N为界,其南部至长江北岸,雨带以准纬向分布为主,即通常所说的东西向雨带[25];此处将35°N以北华北范围内的雨带定义为华北雨带。王德瀚[15]、查良松等[16]在研究我国东部夏季雨带演变规律时,都揭示出在华北夏季存在一条雨带。从华北雨带的分布特点来看,其日降水量受华北地形的影响十分显著,降水量为5 mm的等值线,大致沿着燕山、太行山从东北向西南方向延伸,存在两个降水中心,一个位于燕山南麓,另一个位于临沂附近。由于北方雨带和南方雨带的存在,此时江南地区大都不处于雨带内,这就是所谓的伏旱季节[26]。

|

|

| 图 1. 我国399个测站平均日降水量在华北夏季降水偏多和偏少阶段的平均值及其差值 (单位:mm;图中的矩形区域表示华北范围;阴影表示通过0.05的显著性检验) (a) 降水偏多阶段 (1957—1978年),(b) 降水偏少阶段 (1979—2006年),(c) 偏少阶段减偏多阶段 Fig 1. The summer mean daily precipitation with the difference for 399 stations in China during wet and dry periods of North China (uint:mm; the rectangular box denotes North China; shaded area denotes passing the test of 0.05 level) (a) wet period (1957—1978), (b) dry period (1979—2006), (c) difference between dry period and wet period | |

在华北夏季降水偏少阶段,华北雨带的分布和夏季降水偏多阶段相比,有明显不同 (图 1b)。尽管北方雨带和南方雨带仍然存在,但位于华北的雨带的东西范围显著变小,具体表现为华北平原东部地区仅仅围绕着华北区域的海岸线为一条狭窄的南北向雨带,降水量也在减小;另一个变化特征是,35°N以南地区至长江流域的东西向雨带的位置偏南,沿35°N纬圈的黄河流域大都不在这个东西向雨带内部。同时,华南的雨带向北扩展,最终使得江南处于伏旱的地区范围缩小。从华北夏季降水偏多阶段与降水偏少阶段的日降水差值图上可以看出 (图 1c),在110°~120°E范围内,大致以淮河为界,其北部出现年代际降水偏少,其南部出现年代际降水偏多,呈现出明显的南涝北旱的变化特征[27-28]。

因此,在年代际变化尺度上,从空间范围而言,我国东部雨带在华北夏季都表现出了明显的年代际变化。在华北夏季降水偏多阶段,在我国东部地区,北方雨带和南方雨带之间形成一个较大范围的降水低值区;而在华北夏季降水偏少阶段,北方雨带和南方雨带之间形成的降水低值区变小。对于35°N以北的华北雨带而言,其年代际的变化特点是,华北雨带降水量由大变小,位置由偏西转变为偏东。

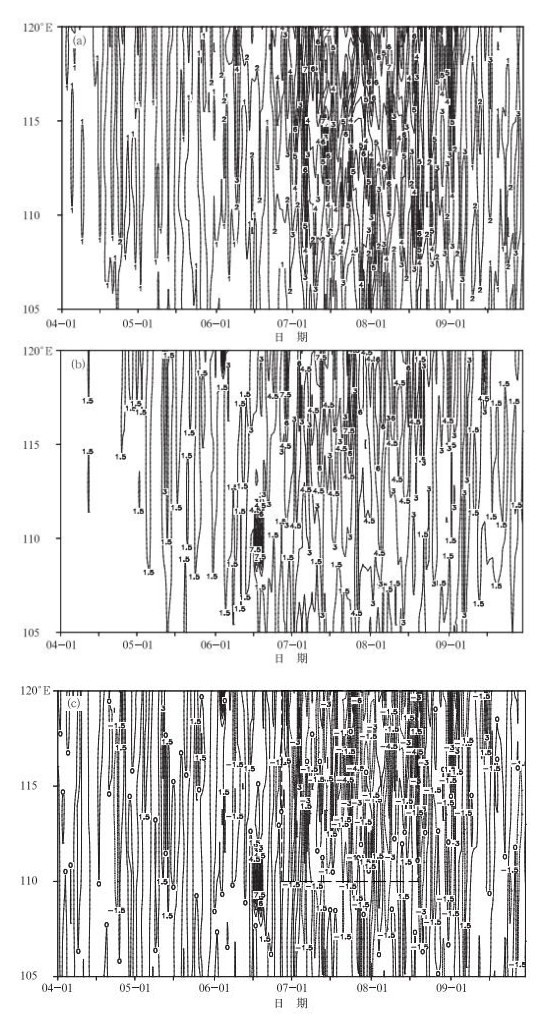

3 华北雨带东西向移动的年代际变化特征图 2分别给出了在华北夏季降水偏多阶段和偏少阶段期间,4—9月我国华北地区 (35°~42°N) 平均的日降水量经度-时间剖面。由图 2a可见,在华北夏季降水偏多阶段,大约在6月底,雨带就能够越过110°E,然后随着季节变化,雨带逐渐向西扩展,7月16日—8月16日,雨带基本能够接近华北西部边界,位置偏西;整个夏季,雨带大多数时间能够维持在115°E以西地区,因此,雨带向西延伸特征比较明显,而且位置总体偏西;在华北雨季期间[29],115°E以东地区显示出降水量较大的特点。而在华北夏季降水偏少阶段 (图 2b),整个华北夏季期间日降水量显著减弱,6月底在华北东部地区也会出现雨带,但是雨带未越过110°E,雨带位置明显偏东;整个华北夏季期间内,雨带虽然也能向西越过115°E,但在该地区维持时间较短,因此,雨带西伸不明显,而且雨带位置总体偏东。在华北雨季[29],115°E以西地区强降水维持时间不长,降水量也不大。它们的差值图 (图 2c) 表明,在华北夏季期间大部分时间内,华北的东部和西部地区降水都表现出年代际减少的特点。

|

|

| 图 2. 华北地区平均的日降水量经度-时间剖面及其差值 (单位:mm) (a) 降水偏多阶段 (1957—1978年),(b) 降水偏少阶段 (1979—2006年),(c) 偏少阶段与偏多阶段的差 Fig 2. Longitude-time sections for the mean daily precipitation over North China with the difference (unit:mm) (a) wet period (1957—1978), (b) dry period (1979—2006), (c) difference between dry period and wet period | |

总之,在华北夏季降水所处的两个不同阶段,华北雨带的西伸也表现出显著的年代际变化特征。在华北夏季降水偏多阶段,6月底华北雨带能够越过115°E,而且位置偏西,7月16日—8月16日,雨带基本能够接近华北西部边界,整个夏季日降水量较大。而在华北夏季降水偏少阶段,华北雨带在华北夏季期间日降水量显著减小,6月底也能越过115°E,但是位置偏东,雨带西伸并不明显。对于我国东西向主雨带的年代际变化而言[3-5],赵平等[7]认为,在暖位相时强降水主要集中在长江流域, 从华南向华北移动的特征不明显,其研究主要是针对纬向雨带由南向北移动的年代际变化特征。而关于雨带的东西向移动特征,赵平等[7]的研究中未涉及,这也是本文的一个新结果。

4 华北夏季降水年代际变化的可能原因影响我国夏季降水的因素多, 也很复杂[30]。由于静力稳定度是大气环流的重要参数之一,影响着大气环流的动力过程。因此,这里首先从大气的静力稳定度方面来探讨华北夏季降水发生年代际变化的原因。当

|

|

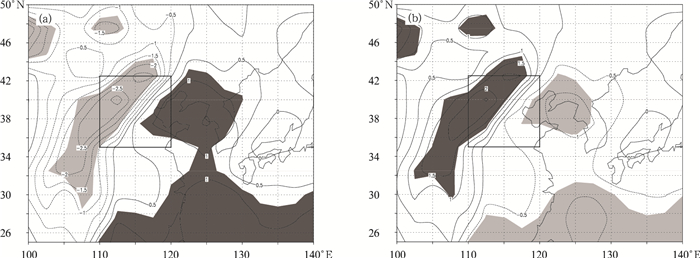

| 图 3. 华北夏季500 hPa与850 hPa θse差值距平分布 (单位:K;矩形区域表示华北区域;阴影区表示通过0.05的显著性检验)(a) 降水偏多阶段 (1957—1978年),(b) 降水偏少阶段 (1979—2006年) Fig 3. The anomaly of difference θse between 500 hPa and 850 hPa over North China in summer (unit:K; the rectangular box denotes North China; shaded area denotes passing the test of 0.05 level)(a) wet period (1957—1978), (b) dry period (1979—2006) | |

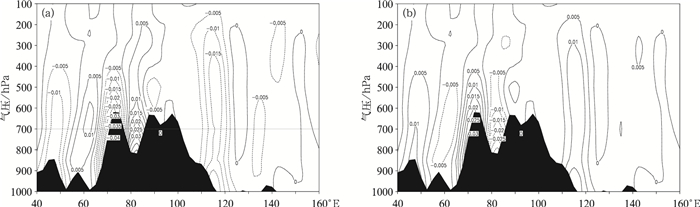

垂直上升运动是形成降水的一个重要条件。图 4a是华北夏季降水偏多阶段垂直速度距平沿37.5°N垂直剖面图。由图 4a可见,在华北夏季降水偏多阶段,华北大部分地区为异常的上升运动所控制,异常的上升运动在华北的西边界110°E附近也存在,使得华北雨带位置偏西。相反,在华北夏季降水偏少阶段 (图 4b),整个华北上空处于异常的下沉运动气流控制下,使得华北雨带的位置偏东。

|

|

| 图 4. 华北夏季垂直速度距平沿37.5°N剖面 (单位:Pa·s-1; 图中阴影区表示地形) (a) 降水偏多阶段 (1957—1978年),(b) 降水偏少阶段 (1979—2006年) Fig 4. The vertical velocity anomalies along 37.5°N over North China in summer (unit: Pa·s-1; shaded area denotes topography) (a) wet period (1957—1978), (b) dry period (1979—2006) | |

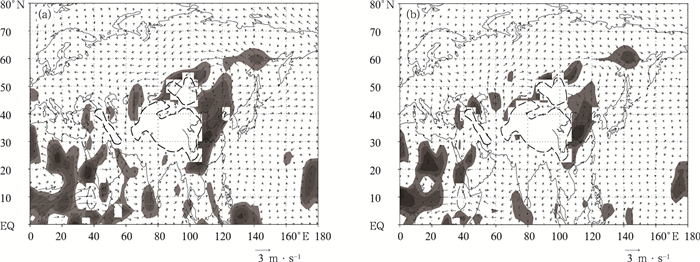

东亚是典型的季风气候[10]。对华北而言,多用夏季风强弱来解释华北夏季降水偏多或偏少[32],而地形对华北夏季的降水又有重要影响[26]。图 5给出了华北夏季降水在偏多和偏少两个不同阶段850 hPa风场距平分布。由图 5a可见,在华北夏季降水偏多阶段,来自海洋的异常偏南气流控制着我国东部大部分地区,从贝加尔湖至我国内蒙古和华北北部上空为一异常的气旋性环流。低空的异常偏南气流,一方面有利于华北上空大气不稳定层结的建立;另一方面,在华北地形的作用下强迫抬升,十分有利于华北夏季雨带位置偏西。相反,在华北夏季降水偏少阶段,我国东部地区为异常的偏北风所控制。低空的异常偏北气流,一方面不利于华北上空大气不稳定层结的建立;另一方面,异常的偏北气流相对华北地形而言,做远离华北地形的运动,导致气流在华北地形附近做辐散运动,不利于气流在华北区域辐合抬升,因此也就不利于夏季华北雨带位置偏西。赵平等[7-8]在研究我国东部降水开始和结束时间以及雨带南北移动的变化时, 尽管使用的是欧洲中期数值预报中心的月平均再分析资料,但也得到了暖位相时,夏季东亚副热带地区的西南风减弱以及华北为异常下沉的垂直运动所控制,这和本文的结果相类似。

|

|

| 图 5. 华北夏季850 hPa风场对气候平均距平分布 (阴影区表示通过0.05的显著性检验;粗虚线为1500 m地形高度线) (a) 降水偏多阶段 (1957—1978年),(b) 降水偏少阶段 (1979—2006年) Fig 5. The anomalies of 850 hPa wind over North China in summer (shaded area denotes passing the test of 0.05 level; the thick dashed line denotes the topography of 1500 m)(a) wet period (1957—1978), (b) dry period (1979—2006) | |

5 小结

本文利用我国740个测站逐日降水量和NCEP/NCAR逐日再分析资料,研究了华北夏季降水的年代际变化以及导致其发生年代际变化的原因,得到如下结论:

1) 华北夏季降水的年代际变化和华北夏季雨带的年代际变化密切相关,我国东部雨带在华北夏季表现出明显的年代际变化特征。在华北夏季降水偏多阶段,我国东部地区,北方雨带和南方雨带之间形成一个较大范围的降水低值区;而在华北夏季降水偏少阶段,北方雨带和南方雨带之间形成的降水低值区变小。

2) 华北夏季雨带有着明显的年代际变化,从1978年前到1978年后,降水量由大变小,位置由偏西转变为偏东。

3) 华北雨带的东西向移动也存在着年代际变化特征。在华北夏季降水偏多阶段,华北雨带6月底越过115°E,位置偏西,7月16日—8月16日,雨带基本能够接近华北西部边界。而在华北夏季降水偏少阶段,6月底越过115°E,位置偏东,雨带西伸不明显。

4) 东亚地区大气环流以及东亚夏季风发生的年代际变化是导致华北雨带发生年代际变化的可能原因。在华北夏季降水偏多阶段,来自海洋的异常偏南气流在华北地形作用下,易在华北地区产生辐合,导致在华北地区形成异常上升运动,华北及渤海湾上空大气稳定度表现出东高西低的异常分布,有利于华北雨带位置偏西;而在华北夏季降水偏少阶段,异常偏北气流相对于华北地形做辐散运动,华北地区形成异常下沉运动,华北以及渤海湾上空表现出东低西高的异常分布,这些都不利于华北雨带的位置偏西。

| [1] | 符淙斌, 魏和林, 陈明, 等. 区域气候模式对中国东部季风雨带演变的模拟. 大气科学, 1998, 22, (4): 522–534. |

| [2] | 魏凤英. 我国夏季雨带分布类型的集成估算模型. 自然科学进展, 2007, 17, (5): 639–645. |

| [3] | 郭其蕴, 王继琴. 近30年夏季风时期中国的降水分布. 地理学报, 1981, 36, (2): 187–195. |

| [4] | Ding Y H. Summer monsoon rainfalls in China. J Meteor Soc Japan, 1992, 70: 373–396. DOI:10.2151/jmsj1965.70.1B_373 |

| [5] | Ding Yihui. The variability of the Asian Summer Monsoon. J Meteor Soc Japan, 2007, 85: 21–54. |

| [6] | 宇如聪, 周天军, 李建, 等. 中国东部气候年代际变化三维特征的研究进展. 大气科学, 2008, 32, (4): 893–905. |

| [7] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. |

| [8] | Zhao Ping, Yang Song, Yu Rucong. Long-term changes in rainfall over Eastern China and large-scale atmospheric circulation associated with recent global warming. J Climate, 2010, 23: 1544–1562. DOI:10.1175/2009JCLI2660.1 |

| [9] | 李爱华, 江志红. 中国东部夏季雨带推进过程的年际、年代际变化. 南京气象学院学报, 2007, 30, (2): 186–193. |

| [10] | Zhou T, Gong D, Li J, et al. Detecting and understanding the multi-decadal variability of the East Asian Summer Monsoon Recent progress and state of affairs. Meteorologische Zeitschrift, 2009, 18, (4): 455–467. DOI:10.1127/0941-2948/2009/0396 |

| [11] | 卫捷, 张庆云, 陶诗言. 近20年华北地区干旱期大气环流异常特征. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 140–151. |

| [12] | 刘海文, 丁一汇. 华北汛期日降水特性的变化分析. 大气科学, 2010, 34, (1): 12–22. |

| [13] | 尤凤春, 丁裕国, 周煜, 等. 奇异值分解和奇异交叉谱分析方法在华北夏季降水诊断中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 176–187. |

| [14] | 魏凤英. 华北干旱的多时间尺度组合预测模型. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 583–592. |

| [15] | 王德瀚. 雨季划分及雨带变动的研究. 气象学报, 1981, 39, (2): 252–256. DOI:10.11676/qxxb1981.028 |

| [16] | 查良松, 邹进上. 我国东部地区汛期雨带的变动及其与环流的关系. 南京大学学报, 1985, 21, (2): 380–392. |

| [17] | 魏凤英, 曹鸿兴. 华北干旱异常的地域特征. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 205–212. |

| [18] | 鲍名. 近50年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景. 大气科学, 2007, 31, (5): 779–792. |

| [19] | 刘海文, 丁一汇. 华北汛期的起讫及其气候学分析. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 688–696. |

| [20] | Cressman G P. An operational objective analysis system. Mon Wea Rev, 1959, 87, (10): 367–374. DOI:10.1175/1520-0493(1959)087<0367:AOOAS>2.0.CO;2 |

| [21] | 魏凤英. 气候统计诊断与预测方法研究进展——纪念中国气象科学研究院成立50周年. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 736–742. |

| [22] | 徐淑英, 高由禧. 我国季风进退及其日期的确定. 地理学报, 1962, 28, (1): 1–18. |

| [23] | 赵振国. 中国夏季旱涝及环流场. 北京: 气象出版社, 1999. |

| [24] | Lau K M, Yang S. Seasonal variation, abrupt transition and intraseasonal variability associated with the Asian summer monsoon in the GLA GCM. J Climate, 1996, 9: 965–985. DOI:10.1175/1520-0442(1996)009<0965:SVATAI>2.0.CO;2 |

| [25] | 汤懋苍, 柳苗, 朱德琴, 等. 我国东部的准经向降水带及其成因分析. 高原气象, 2006, 25, (5): 964–968. |

| [26] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980. |

| [27] | Yu Rucong, Wang Bin, Zhou Tianjun. Tropospheric cooling and summer monsoon weakening trend over East Asia. Geophys Res Lett, 2004, 31: L22212. DOI:10.1029/2004GL021270 |

| [28] | 周天军, 李立娟, 李红梅, 等. 气候变化的归因和预估模拟研究. 大气科学, 2008, 32, (4): 906–922. |

| [29] | 赵汉光. 华北的雨季. 气象, 1994, 20, (6): 3–8. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.06.001 |

| [30] | 王绍武. 现代气候学研究进展. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [31] | 伍荣生. 现代天气学原理. 北京: 高等教育出版社, 1999. |

| [32] | 竺可桢. 东南季风与中国之雨量. 地理学报, 1934, 1, (1): 1–27. |

2011, 22 (2): 129-137

2011, 22 (2): 129-137