2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

天气雷达是监测冰雹云活动的强有力的工具,为了准确识别和预报冰雹云的发生和发展,国内外不断开发新的冰雹探测算法。WSR-88D早期使用的冰雹云识别方法是Forsyth等[1]1981年提出来的, 依据Lemon[2]的强冰雹识别理论, 从风暴系列算法中选取风暴倾斜角等代表三维风暴体反射率因子结构的因子, 如最大回波强度 ( > 55 dBZ)、回波顶高 ( > 8 km)、中层和下层强回波中心的水平位移 ( > 1 km)、中层最大回波强度 ( > 50 dBZ) 等因子,分别按照它们对冰雹形成的有用性赋予一定的权重值探测冰雹。该算法在美国多年业务运行中显示了较强的冰雹探测和预警能力, 但在各种因子选取、阈值确定等方面也暴露出许多不足。现在使用的WSR-88D软件的冰雹预报方法是以回波强度和垂直累积含水量为主要参量来预报冰雹的概率、强冰雹 (直径 > 19 mm) 概率和最大冰雹直径预报[3]。该方法主要依据雷达45 dBZ强回波顶高与环境冻结层高度 (即0℃层所在高度H0) 来估测单体出现降雹的概率;在强冰雹概率 (POSH) 算法中,引入了冰雹动能的概念,通过建立回波强度和动能的关系,用冰雹动能的垂直积分量来预报强冰雹概率 (强冰雹指数);雹块尺度的平均值也可以应用强冰雹指数来进行估算。

WSR-88D的冰雹识别算法是一个半经验的统计算法,Witt等[3-7]使用20 min时间窗和不同的检验规则,在4个不同地区对该算法进行检验,认为算法的使用效果在墨尔本、佛罗里达地区优于密西西比河的广大地区,但比美国南部平原要差,最小的误警率出现在美国的南部平原。Eric等[8]在佛罗里达的塔拉哈西地区使用50%的POSH阈值作为大冰雹的识别阈值效果较好。不同的统计结果表明:冰雹识别算法中存在因局地气候和地形出现的误差,因此,冰雹识别算法在不同气候地区的评估及算法的优化,对于算法的准确使用非常必要。

本文首先根据CINRAD/CD雷达特点,调整了风暴识别和跟踪算法 (SCIT) 的风暴识别参数,使用贵州504个防雹炮点的冰雹观测资料建立了冰雹识别算法校验数据库,并使用2005,2006年贵阳雷达站8次冰雹过程观测资料,对WSR-88D的冰雹识别算法进行评估;最后通过对强冰雹预警阈值选择模式的调整,获得适当的判别阈值,建立适合于贵州地区的强冰雹识别算法。

1 WSR-88D冰雹探测算法 1.1 SCIT风暴识别算法新冰雹探测算法是使用风暴识别和跟踪算法识别出的每一个风暴单体的特征参数 (如每层风暴分量的最大反射率因子等),先根据环境场特征分析,计算风暴反射率分布结构,得到冰雹识别因子 (如冰雹动能、强冰雹指数、强冰雹概率等),最后再根据恰当的判别阈值进行冰雹探测, 因此客观、准确地识别出风暴单体是冰雹探测算法的基础和关键。风暴识别算法首先将风暴定义为反射率因子超过一定阈值, 且具有一定体积的三维连续区域, 它由不同探测仰角上的二维风暴分量组成, 而风暴分量是由该探测仰角上与方位相关的径向风暴段组成的。在完成1个体扫描内各个风暴单体的识别后, 便可计算表达每个风暴特征的结构参数, 为风暴的跟踪、预报及冰雹探测作准备。详细风暴识别算法的介绍可参见文献[5]。

1.2 任意大小冰雹的探测算法为了探测任意大小的冰雹,使用了环境冻结层高度与45 dBZ强度回波的相对高差作为识别因子。该识别因子在几次不同的消雹试验中已经被证实对冰雹的存在有指示意义[9-12]。使用Waldvogel试验提供的冰雹资料,Witt等得到了一个冰雹概率与45 dBZ强度回波的相对高差的关系曲线 (图略,参见文献[3])。

1.3 强冰雹探测算法使用强冰雹概率及垂直积分含水量 (VIL) 作为强冰雹探测因子主要基于目前对冰雹形成理论的认识,尽管这种认识还不完善。大部分理论[13-19]认为冰雹是在0℃层以上形成的,并且具有强烈的上升气流支撑大冰雹的生长,强冰雹概率和VIL正是结合了这些理论来确定一个风暴是否可能生成冰雹。目前业务应用中的多普勒雷达还不具备直接探测冰雹的能力,只能依靠这些间接的探测手段来探测冰雹。

POSH算法引入了强冰雹指数 (ISH) 的概念。ISH和VIL具有相似的形式,但意义不同。VIL使用Marshall等[20]导出的关系式将每层风暴的最大反射率转化为液态水含量,然后在风暴厚度上进行积分来获得整个风暴的垂直积分含水量。VIL的大值对应了强的雷达反射率,因此间接判定了强上升气流和暴雨或冰雹存在的可能性。而根据强冰雹指数只对高于0℃层以上可能形成冰雹的区域进行累积。它根据负温层中至少高于40 dBZ的回波强度来累积计算强冰雹指数。

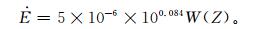

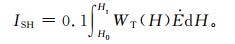

ISH与风暴的冰雹动能Ė[11]有关。类似于VIL,冰雹动能Ė也是通过计算每层风暴的最大反射率获得:

|

(1) |

其中,权重函数

|

(2) |

其中,Z为回波强度,单位为dBZ;Ė的单位为J·m-2·s-1。权重函数W(Z) 通过对ZL和ZU的调整,定义了一个降雨云和降雹云的转换区;这里ZL=40 dBZ,ZU=50 dBZ。

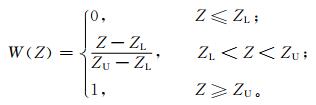

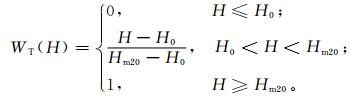

ISH通过下式得到

|

(3) |

式 (3) 中,H0是0℃层高度,Ht是回波顶高度。WT(H) 是温度权重函数,通过下式计算:

|

(4) |

式 (4) 中,H0是0℃层高度, Hm20是-20℃层高度, 这里由ARPS模式的输出场得到。

VIL及ISH因子对于确定风暴中是否存在冰雹非常有用,但算法还必须评估在冰雹降落到地面之前是否会完全融化。POSH算法提出了与0℃层高度有关的阈值wT来评估冰雹融化的可能性。

|

(5) |

强冰雹概率 (P) 按下式计算:

|

(6) |

wT的计算是Witt[3]通过8次冰雹过程得到的统计关系式,因而在不同地区关系式的系数需要调整以便获得优化的POSH算法。

2 资料和方法在贵州大部分冰雹事件发生在3—5月,因此要获得具有统计意义的冰雹个例必须要经过很多年,但贵阳雷达的业务运行是从2004年开始,不可能获得大量的冰雹个例雷达观测资料,因此如何在获得大量冰雹个例的雷达观测资料前,利用当前可获得的观测资料对冰雹算法进行评估非常重要,这也是本研究的目的之一。

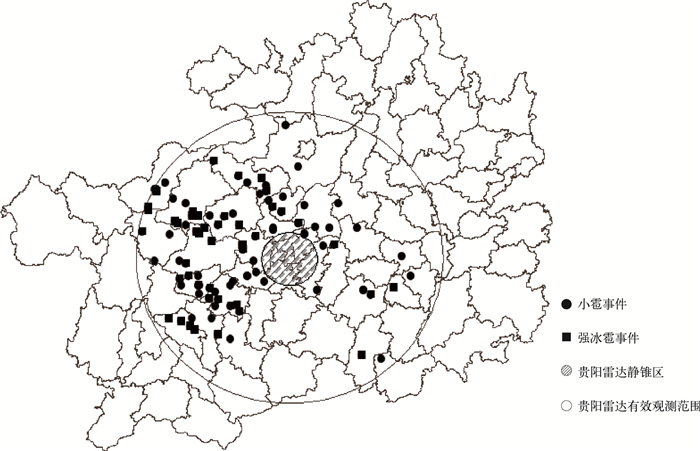

2005年和2006年春季,贵州共发生降雹天气过程23次,其中有12次是零星的小雹过程或冰雹观测记录不够详细,有2次过程发生在贵阳雷达的有效观测范围之外,有1次冰雹过程过于接近贵阳雷达,因此这里只选择了8次明显的大范围冰雹天气过程作为评估的主要个例。冰雹观测资料主要来自于贵州504个防雹炮点的观测报告及各气象台站的灾情汇总报告。对这8次冰雹天气过程,共观测到154次降雹事件,其中12次落在雷达有效观测范围 (半径为166 km) 之外,有9次落在雷达静锥区 (半径为30 km) 之内,因此实际有效的冰雹事件是133次,而这些降雹事件中有50次属于强冰雹事件。具体的降雹事件分布如图 1所示。

|

|

| 图 1. 贵阳雷达观测的8次冰雹天气过程冰雹事件分布图 Fig 1. Distribution of hail reports for 8 hail cases observed by Guiyang radar | |

2.1 检验数据库的建立规则

为了准确评估冰雹探测算法,最理想的是获得每个识别风暴是否降雹的详细记录,但即使开展专门的冰雹外场观测试验,也很难做到。由于本文获得的冰雹观测报告不规范等原因,使得建立这种联系存在很多不确定因素。另外冰雹记录也缺乏对无降雹单体的详细描述,一般认为没有地面降雹记录则暗示对应单体不降雹,但事实并非如此。地面没有观测到降雹有以下几种情况:一是识别到的单体本身就没有降雹;二是单体可能降雹,但单体不在观测范围;三是单体可能降雹,但因单体不够强而没有收集到降雹信息;四是单体可能降雹,并且也在观测范围之内,而观测者因为种种原因而没有记录下来,对于这种情况,只有通过收集各种资料,如各地的灾情汇总资料等来补充资料的缺失,这也是造成本文评估结果不确定性的原因之一。因此只可能建立一定的规则,将地面的冰雹观测资料与识别的风暴单体建立联系,来确定哪些单体降雹,哪些单体没有降雹。

首先定义强冰雹事件,即规则1。为了尽可能多地包含可用的冰雹事件,只要满足以下条件之一即定义为强冰雹事件:冰雹直径大于10 mm,冰雹直径被描述为胡豆或乒乓球的,冰雹密度大于200粒,灾情为重灾。而Witt等对于强冰雹事件的定义只有1个,即冰雹直径大于19 mm。相比而言,本文定义的强冰雹没有Witt等定义的强冰雹强度强,这样定义是因为在本研究的观测记录中大于19 mm的观测记录比较少,而且有些记录根本没有冰雹大小描述。

如果已经在雷达上识别出风暴单体,要确认它没有降雹,针对情况二,建立规则2:识别出的风暴单体要在防雹炮点的观测范围内,这个观测范围以每个炮点的防区半径来确定,为5 km,否则,该风暴单体不进入强冰雹校验数据库。

针对强冰雹事件和情况三,建立规则3:进入强冰雹校验数据库的风暴单体,除满足上述条件之外,其风暴强度还必须连续两次体扫描都大于一定强度阈值,否则,该风暴单体不进入强冰雹校验数据库。

由于冰雹记录也缺乏对降雹单体的详细描述,为了将地面的降雹记录与特定的风暴单体联系,确定哪些单体是降雹单体,本文参考Witt[3]提出的时间窗方法,建立规则4:在地面有降雹记录的半径为20 km范围内的风暴单体,如果识别出风暴的时间在一定的时间窗内,则认为该单体为降雹单体。时间窗的确定主要考虑冰雹已经在风暴中生成,并降落到地面的时间,这个时间大约为10 min[21],考虑到降雹时间与雷达观测时间的同步误差,在这个时间间隔 (-10 min≤Δt≤0) 前后各加5 min, 这样本文所使用的时间窗为20 min。考虑20 km的降雹记录影响范围,主要是因为以下几方面的原因:一是在时间窗内,风暴有一个移动范围;二是降雹点并不一定在风暴的质心上;三是记录的降雹地点有一定误差。

对于没有记录降雹时间的冰雹记录,一般应舍弃,但对于8次冰雹过程来说,降雹记录本身就少,需要建立规则5来使用这些记录:如果冰雹记录上存在炮点作业时间记录的则以该时间为降雹时间;如果没有炮点作业时间,但在降雹地点附近20 km范围内有连续的风暴单体存在,则以这些单体中离冰雹记录点最近风暴单体的识别时间为降雹时间。这条规则虽然可以使用这些缺少降雹时间的冰雹记录,但也增加了评估的不确定性。

考虑到贵阳雷达观测资料的特点,建立规则6来确定雷达观测资料的有效性:风暴单体位置处于雷达的静锥区之外和有效探测范围之内方可进入强冰雹及降雹校验数据库。贵阳雷达的静锥区范围为30 km,有效探测距离取为探测中使用的重复频率对应的距离折叠的最远距离,为166 km。

简而言之,只有满足规则2,4,5,6的风暴识别单体及地面观测记录方可进入降雹校验数据库;只有满足上述全部规则的风暴单体及地面观测记录方可进入强冰雹校验数据库。通过以上规则的建立,可以通过防雹炮点的冰雹观测资料及识别风暴单体资料建立一个相对可靠的冰雹校验数据库。

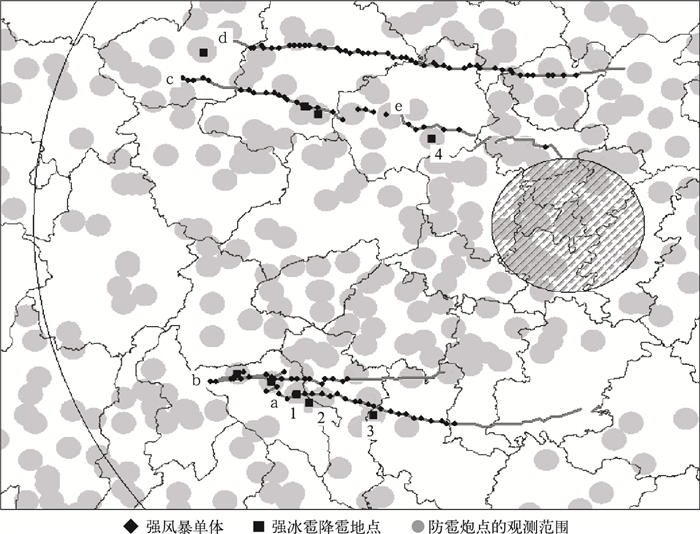

2.2 应用规则建立校验数据库实例图 2为2006年4月24日发生在贵州西部的1次冰雹天气过程的5个强风暴 (冰雹概率 > 70%) 的SCIT风暴跟踪图,跟踪时间为14:19—22:02(北京时,下同),共识别出140个强风暴单体 (跟踪的5个风暴分别以a,b,c,d,e标记)。

|

|

| 图 2. 2006年4月24日贵州西部的1次冰雹天气过程的5个强风暴的风暴跟踪图 Fig 2. Diagram of 5 storms tracking of a hailstorm case occurred over the west part of Guizhou on 24 April 2006 | |

由图 2可知,风暴a的移动路径上观测到了3次强冰雹事件 (1~3号记录),降雹时间分别是17:35—17:39,17:28—17:33,18:11—18:13,其中1,2号降雹时间、地点比较近,它们的影响时空范围可以统一考虑。风暴a的1,8,12,16号风暴单体的观测时间分别为17:14,17:41,17:56,18:16,1~8号单体与1,2号强冰雹降雹记录点,12~16号单体与3号强冰雹降雹记录点的空间距离小于20 km,且其观测时间在降雹记录的20 min的时间窗之内,按照规则4,以上风暴单体与1,2,3号强冰雹降雹记录有关,被记入强冰雹校验数据库的降雹单体记录。风暴d的移动路径上并没有观测到强冰雹记录,但只有满足规则2,即在防雹炮点的观测范围内,并满足规则3,即连续两次体扫的其强度值不低于一定的强度阈值 (冰雹概率≥70%) 的风暴单体,才被记入强冰雹校验数据库的非降雹单体记录。在风暴d中,满足于这两个规则的风暴单体是1~5号、7~13号、28~30号、35~37号、39~40号、43~45号,共23个风暴单体。风暴e的移动路径上观测到1次强冰雹事件 (4号记录),但该次冰雹记录没有降雹时间记录,根据规则5,将以该记录20 km范围内,距4号冰雹记录点最近的风暴单体风暴e的3号风暴单体的观测时间作为降雹时间,即21:01。根据时间窗规则,风暴e的1~4号单体可以记入强冰雹校验数据库的降雹单体记录。其他冰雹个例以类似方法获得评估所需的强冰雹校验数据库。

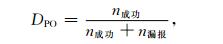

2.3 探测算法统计检验方法通过对降雹校验数据库的统计分析,使用探测概率 (DPO)、虚警率 (RFA)、临界成功指数 (ICS) 来检验冰雹探测算法。上述参数按以下定义计算:

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

式 (7)~(9) 中,n成功表示冰雹事件发生,探测算法对该事件预警的风暴单体数;n漏报表示冰雹事件发生,但探测算法对该事件并没有预警的风暴单体数;n虚警表示冰雹事件并没有发生,但探测算法却虚假预警的风暴单体数。

3 结果分析 3.1 SCIT风暴识别和跟踪算法评估检验在WSR-88D的冰雹探测算法中,准确的风暴识别和跟踪是冰雹等强风暴探测的基础,因此在进行冰雹算法评估之前对风暴识别和跟踪算法的可靠性进行评估,是准确评估冰雹探测算法的必要条件。

Witt等[6]对SCIT的风暴识别算法进行了分类统计评估,将6561个风暴单体分为5类:孤立非强风暴,孤立强风暴,中尺度对流复合系统/飑线,小型超级单体风暴,层状云。评估结果认为,30 dBZ以上风暴单体的识别率为28%,40 dBZ以上的识别率为68%,50 dBZ以上的识别率高达96%,风暴越强,识别率越高。5类风暴中,孤立强风暴和小型超级单体风暴的识别率最高,以下依次是孤立的非强风暴,中尺度对流复合系统/飑线,层状云的识别率最低,其识别率只有13%(40 dBZ以上)。本文没有对新开发的基于SCIT的风暴识别算法进行重新评估,因为根据SCIT的算法特点,其对风暴的识别率与局地的地形和气候关系并不大,该方法对回波较强、结构简单的单体识别效果较好,而对于一些结构比较复杂的对流天气 (如台风、飑线等) 的识别结果并不理想的特点应该也适用于贵州的强对流天气和CINRAD/CD型多普勒雷达。

3.2 任意大小冰雹探测的评估检验WSR-88D的冰雹概率 (POH) 算法是使用冰雹概率为50%作为阈值来判断是否降雹。由于缺乏可靠的地面验证资料,国内外对任意大小冰雹探测的评估检验的工作还比较少见。Kessinger等[22]使用NCAR在美国东北部科罗拉多地区开展的1次冰雹观测项目收集的观测资料,采用50%作为POH算法的冰雹预警阈值结果表明,对探测任意大小冰雹比较成功 (ICS=0.88,DPO=0.92,RFA=0.02)。

本文通过对8次冰雹过程获得的校验数据库进行统计,得到的总体评估结果 (表 1) 表明,在贵州区域这个冰雹概率阈值比较恰当,冰雹概率为50%对应的ICS为0.62(DPO=0.91, RFA=0.34), 高于别的所有阈值产生的ICS,但低于Kessinger等[22]所获得的ICS,这主要是本文评估结果的RFA(0.34) 远远高于Kessinger结果的RFA(0.02)。

|

|

表 1 8次冰雹过程的POH算法总体评估结果 Table 1 Performance results of POH algorithm for 8 hail cases |

出现如此高的虚警率是因为本文使用的校验数据库与Kessinger等[22]的校验数据库有较大不同,后者对每个风暴单体是否降雹都直接作了详细观测,因此不再需要时间窗方法对单体是否降雹进行间接判断,因此减少了虚警的可能性。另外,由表 1可以发现,以各个冰雹概率值作为冰雹预警阈值产生的ICS都是比较接近以50%的冰雹概率作为阈值产生的最高ICS值,这一方面说明,贵州地区的春季降雹并不一定发生在强的风暴单体中,另一方面也表明,以冰雹概率作为冰雹探测的唯一因子在贵州地区可能并不十分可靠。5次冰雹过程评估的单独评估结果 (表略) 表明,每次过程的最高ICS值对应的最佳阈值是不确定的,有4次冰雹概率阈值在50%以上 (1次为50%,1次为60%,2次为80%),还有1次甚至在冰雹概率为10%时是最佳阈值,冰雹探测的最佳阈值存在不确定性。

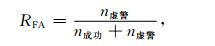

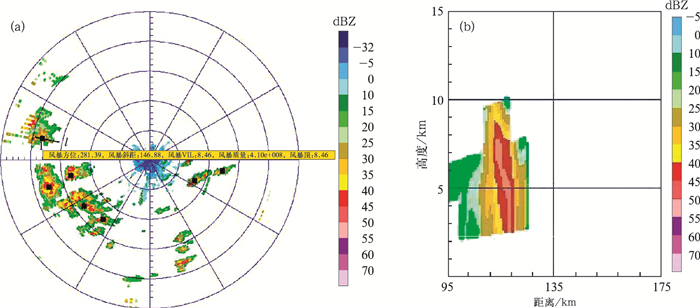

上述分析表明,POH算法在贵州地区并不可靠,分析其中的原因可能有下几个方面。首先,POH算法是通过环境冻结层高度以上45 dBZ的强度回波的相对高差与冰雹概率之间的经验关系作为识别冰雹的主要依据,这个经验关系式主要是通过Waldvogel等[12]冰雹试验获得,而这可能是导致本文在应用POH算法时出现不稳定的重要原因。这个试验的资料主要是通过瑞士的一部3 cm波长的雷达,在平均冻结层高度为3 km的一段时间内的观测资料,数据有限,只有10个强冰雹单体和23个弱冰雹单体,因此关系曲线的代表性在不同的地区应用存在问题。其次,除了本文使用的雷达不同于Waldvogel等[12]试验中使用的雷达外,另一个较大的区别就是本文使用的贵阳雷达海拔高度为1.255 km, 而云贵高原春季大多数的对流云的云底高度都高于3 km,在夏季可能还会更高,因此,如果使用文献[3]中地面降雹概率与45 dBZ强度回波的相对高差的关系曲线,即便根据本地的气候状况调整了冻结层高度,对那些云底高度较高、相对较弱的风暴,也可能产生较高的冰雹概率, 这可能是导致虚警率偏高的一个重要原因 (图 3)。假设图 3的平原地区和山区的环境冻结层高度都是4 km,其中一个风暴的云底高度为1 km,而另一个风暴的云底高度为5 km,两个风暴的45 dBZ强度回波的都达到7 km,因此按照POH算法,两个风暴的冰雹概率都是60%,但显然位于山区的风暴弱得多。这个示意图很好地说明了虽然冰雹概率相同,但风暴的强度和结构可能存在巨大的差异。图 4a是贵阳雷达2006年4月9日15:15体扫描资料的1.5°仰角图,根据SCIT风暴识别算法识别的各风暴单体的质心位置以黑方块标示。值得注意的是,对于1号风暴单体,虽然其VIL只有8.46,但其冰雹概率却高达80%。对该单体按图 4a线l标示的位置作垂直剖面图 (图 4b),发现其45 dBZ强度回波达到8 km。显然如此低的VIL不可能是强风暴,但根据其较高的冰雹概率,却可能虚假预警其为降雹单体。

|

|

| 图 3. 具有相同冰雹概率的风暴存在明显强度差异的示意图 Fig 3. Sketch of two convective cells with identical POH and noticeable difference in intensity | |

|

|

| 图 4. 2006年4月9日15:15贵阳雷达1.5°仰角风暴识别图 (相邻距离圈之间距离为30 km)(a) 及风暴1在l线上的垂直剖面图 (b) Fig 4. 1.5° elevation PPI reflectivity and storm identification displays of Guiyang radar at 15:15 9 April 2006 (the distance between odjacent circles is 30 km) (a) and cross section of storm 1 as line l in Fig. 4a(b) | |

3.3 POSH算法的评估检验及改进

POSH算法是通过一个强冰雹预警阈值选择模式 (WTSM) 的设计,根据冻结层高度动态选择每一天的ISH预警阈值,使得强冰雹概率为50%总是获得最高的ICS。也就是说,如果在强冰雹概率达到或稍高于50%时发布强冰雹预警,则会达到一个相对较高的DPO和相对较低的RFA。当然,也可以在任何阈值发布强冰雹预警。

表 2是对8次冰雹过程采用POSH算法的不同预警阈值的评估结果。例如,若采用强冰雹概率为10%作为强冰雹预警阈值,则在所有发布强冰雹预警的194个风暴单体中,有115个风暴单体预报正确,但有69个风暴单体虚报,另外还有10个实际冰雹记录没有与之相关的风暴单体。表 2表明,在贵州地区,采用30%的强冰雹概率作为强冰雹的预警阈值是比较恰当的,对应的ICS为0.6833,DPO为0.8632, RFA为0.2336。这个阈值小于所期望的50%,最主要的原因是本文用于建立强冰雹校验数据库的规则1,因此,30%的最佳强冰雹概率预警阈值也较合理。通过对每天POSH算法的独立评估 (表 3,篇幅原因只列出一部分),结果发现最佳强冰雹概率预警阈值也并不都是30%,存在不确定性,但基本都是在30%左右,在8次过程中,有4次过程高于30%,最高为2005年5月2日的50%;有2次过程为30%;有2次过程个例低于30%,最低为2006年4月24日的20%。这个结果一方面说明了强冰雹校验数据库中冰雹强度的不同会给最佳POSH预警阈值的确定带来一定不确定性,例如2005年5月2日的平均冰雹强度明显强于2006年6月4日的平均冰雹强度,因此前者的最佳强冰雹概率预警阈值高于后者的。另一方面也说明,缺省的WTSM并不适合于贵州地区,需要对它进行调整。

|

|

表 2 8次冰雹过程的POSH算法总体评估结果 Table 2 Performance results of POSH algorithm for 8 hail cases |

|

|

表 3 每个冰雹检验日POSH算法评估结果 Table 3 POSH performance for individual days |

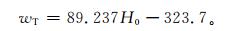

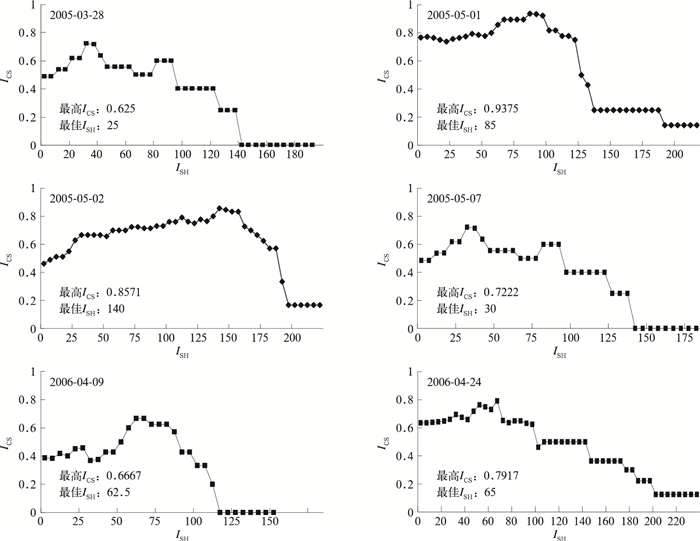

WTSM的设计,就是根据冻结层高度动态选择每天的ISH的预警阈值,使得50%的强冰雹概率总是获得最高的ICS。要了解改进的WTSM会在多大程度上提高算法的探测能力,本文先对8次冰雹过程中风暴单体所有的ISH值以5 J·m-1·s-1间隔进行分档,然后以每档的最低值作为强冰雹预警阈值,得到每天每档ISH对应的ICS的统计结果 (图 5)。本文将最高ICS对应的ISH作为当日的最佳ISH,最高ICS则是该日以ISH为识别因子,提高算法探测能力的极限值。例如在2005年5月2日,最高ICS为0.86, 对应的最佳ISH为140 J·m-1·s-1。在8个评估个例中,大多数只有唯一的最佳ISH,个别的具有多个最佳ISH,以其平均值为当日的最佳ISH。通过调整WTSM,最理想的情况就是保证每次冰雹探测的ISH预警阈值都能够是最佳ISH;并且强冰雹概率必须是一个确定的值,一般是50%。为了实现这个目的,参考Witt[3]的做法,本文以冻结层高度H0作为决定最佳ISH的唯一因子,通过8次冰雹过程冻结层高度与最佳ISH的点聚图 (图 6),得到最佳ISH与冻结层高度的回归关系式:

|

(10) |

|

|

| 图 5. 不同冰雹日的ICS随ISH的变化曲线图 Fig 5. Plots of ICS for the range of ISH of the study | |

|

|

| 图 6. 冻结层高度与最佳ISH的点聚图 Fig 6. Plot of best ISH vs freezing level | |

类似于式 (6),改进后的强冰雹概率按下式计算:

|

(11) |

WSR-88D的POSH算法中缺省的WTSM与本研究获得的回归方程之间的差异表明:对冰雹探测算法的局地性适用评估非常必要。缺省的WTSM也是通过8次冰雹过程 (其中5次发生在Oklahoma地区)[11]统计得到的,两个方程都有ISH预警阈值 (wT) 随冻结层高度升高而增加的趋势,但本研究获得的回归直线比缺省的更陡峭,这表明如果在贵州地区使用缺省的WTSM,随冻结层高度的升高,将会低估wT的值,这将会导致较高的虚警率。

4 小结1) 获取一个可靠的校验数据库是进行准确评估的基础。本文根据2005年和2006年春季贵州504个防雹炮点的冰雹观测资料特点提出了一系列建库规则,以保证能够可靠地使用这些冰雹记录。通过这些规则,建立了冰雹校验数据库和强冰雹校验数据库。

2) POH算法的总体评估结果表明:50%的冰雹概率预警阈值在贵州地区虚警率比较高,以冰雹概率作为冰雹探测的唯一因子在贵州地区可能并不十分可靠。贵州地区与导出冰雹概率算法关系式的Waldvogel冰雹试验地区气候状况的不同是导致POH算法不可靠及虚警率偏高的重要原因。

3) POSH算法的总体评估结果表明:30%的强冰雹概率预警阈值在贵州地区获得最高的ICS评分,但这个阈值在每次强冰雹的预警时也并未都获得最佳的结果。强冰雹预警阈值选择模式 (WTSM,即根据冻结层高度动态选择每一天的ISH的预警阈值) 在不同地区气候状况下的差异,是导致缺省的POSH算法在贵州地区应用不佳的最主要原因,这也说明对冰雹探测算法的局地性适用评估非常必要。通过对WTSM的调整,本研究对POSH算法进行了改进。

本文是对WSR-88D冰雹探测算法的初步评估,评估个例的稀少和部分观测记录的不规范是导致评估结果出现误差的一个主要因素;另外时间窗方法是近似地将风暴单体与降雹记录相联系的间接方法,因此研究中确定为降雹单体的风暴可能实际中并没有降雹,这也是评估结果出现误差的另一个原因。将来随着评估个例的增加,冰雹观测记录的逐步规范以及通过冰雹外场试验对风暴单体的详细观测,将有可能得到更加可靠的评估结果。

| [1] | Forsyth D E, Bjerkacs C, Petrocchi P. Modular Radar Analysis Software System (MRASS)//Preprints, 20th National Conventional Conference on Radar Meteorology. 1981: 696-699. |

| [2] | Lemon L R. On the Use of Storm Structure for Hail Identification//Preprints, 18th Conf on Radar Meteorology. 1978: 203-206. |

| [3] | Witt A, Eilts M D, Stumpf G J, et al. An enhanced hail detection algorithm for the WSR-88D. Wea Forecasting, 1998, 13: 286–303. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0286:AEHDAF>2.0.CO;2 |

| [4] | Witt A. Comparison of the Performance of Two Hail Detection Algorithms Using WSR-88D Data//Preprints, 26th Int Conf on Radar Meteorology. Amer Meteor Soc, 1993: 154-156. |

| [5] | Witt A, Johnson J T. An Enhanced Storm Cell Identification and Tracking Algorithm//Preprints, 26th Int Conf on Radar Meteorology. Amer Meteor Soc, 1993:141-143. |

| [6] | Witt A, Mitchell E D, Johnson J T, et al. Evaluating the performance of WSR-88D severe storm detection algorithms. Wea Forecasting, 1998, 13: 513–518. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0513:ETPOWS>2.0.CO;2 |

| [7] | Winston H A, Ruthi L J. Evaluation of RADAP Ⅱ severe storm detection algorithms. Bull Amer Meteor Soc, 1986, 67: 145–150. DOI:10.1175/1520-0477(1986)067<0145:EORISS>2.0.CO;2 |

| [8] | Eric L, Henry E F. An evaluation of WSR-88D severe hail algorithms along the northeastern Gulf Coast. Wea Forecasting, 1998, 13: 1029–1044. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<1029:AEOWSH>2.0.CO;2 |

| [9] | Mather G K, Treddenick D, Parsons R. An observed relationship between the height of the 45-dBZ contours in storm profiles and surface hail reports. J Appl Meteor, 1976, 15: 1336–1340. DOI:10.1175/1520-0450(1976)015<1336:AORBTH>2.0.CO;2 |

| [10] | Waldvogel A, Schmid W, Federer B. The kinetic energy of hailfalls. Part Ⅰ: Hailstone spectra. J Appl Meteor, 1978, 17: 515–520. DOI:10.1175/1520-0450(1978)017<0515:TKEOHP>2.0.CO;2 |

| [11] | Waldvogel A, Federer B, Schmid W, et al. The kinetic energy of hailfalls. Part Ⅱ: Radar and hailpads. J Appl Meteor, 1978, 17: 1680–1693. DOI:10.1175/1520-0450(1978)017<1680:TKEOHP>2.0.CO;2 |

| [12] | Waldvogel A, Grimm P. Criteria for the detection of hail cells. J Appl Meteor, 1979, 18: 1521–1525. DOI:10.1175/1520-0450(1979)018<1521:CFTDOH>2.0.CO;2 |

| [13] | Foster D S, Bates F C. A hail size forecasting technique. Bull Amer Meteor Soc, 1956, 37: 135–141. |

| [14] | Miller R C. Notes on Analysis and Severe-storm Forecasting Procedures of the Air Force Global Weather Central. Tech Rep 200 (Rev), Air Weather Service (MAC), US Air Force, 1972: 1-190. |

| [15] | 王瑾, 刘黎平. 基于GIS的贵州省冰雹分布与地形因子关系分析. 应用气象学报, 2008, 19, (5): 627–634. |

| [16] | Browning K A, Foote G B. Airflow and hail growth in supercell storms and some implications for hail suppression. Quart J Roy Meteor Soc, 1976, 102: 499–534. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [17] | 葛润生, 姜海燕, 彭红. 北京地区雹暴气流结构的研究. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 1–7. |

| [18] | 朱君鉴, 刁秀广, 黄秀韶. 一次冰雹风暴的CINRAD/SA产品分析. 应用气象学报, 2004, 15, (5): 579–589. |

| [19] | 廖玉芳, 俞小鼎, 郭庆, 等. 一次强对流系列风暴个例的多普勒天气雷达资料分析. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 656–662. |

| [20] | Marshall J S, Palmer W M. The distribution of raindrops with size. J Meteor, 1948, 5: 165–166. DOI:10.1175/1520-0469(1948)005<0165:TDORWS>2.0.CO;2 |

| [21] | Changnon S A. Hailstreaks. J Atmos Sci, 1970, 27: 109–125. DOI:10.1175/1520-0469(1970)027<0109:H>2.0.CO;2 |

| [22] | Kessinger C J, Brandes E A, Smith J W. A Comparison of the NEXRAD and NSSL Hail Detection Algorithms//Preprints, 27th Conf on Radar Meteorology. Amer Meteor Soc, 1995: 603-605. |

2011, 22 (1): 96-106

2011, 22 (1): 96-106