云量不仅是影响地气系统辐射收支平衡的一个重要参数,同时也是研究大气环流及气候变化的一个重要指标。云量可以通过地面的常规观测得到,但地面观测点的空间分布及观测时间均会受到各种条件的限制。气象卫星观测时次多、覆盖范围广,通过气象卫星的观测,可获取到大范围乃至全球、多时次的云量资料。

正是由于认识到云在气候研究中的重要性,研究机构启动了国际卫星云气候计划 (ISCCP),建立云参数数据集[1]。国际卫星云气候计划始于1982年,至今已有二十多年,此计划目前仍在执行中。经过多年数据积累和再处理技术的发展,ISCCP形成了多种云气候数据集。Rossow等[2]用其他资料与ISCCP资料进行了对比研究,得到的结论是ISCCP资料的云量与其他云资料吻合得比较好,全球偏差在4%左右。魏丽等[3]对中国大陆上ISCCP C2和地面资料中1983年7月、1984年1月的云量进行对比,得到的结论是二者月平均总云量分布形势一致,但ISCCP C2的资料云量普遍偏低。翁笃鸣等[4]对比了1984—1988年207个地面站和ISCCP资料中总云量的关系,也得到了类似的结论,并指出地面资料较真实地反映了局地云的性质,而ISCCP资料更适合于揭示大范围地区的云气候特征。刘洪利等[5]收集了1983年7月—1993年12月的中国大陆地区600个站的月平均云量资料、ISCCP D2资料与地面常规观测,对比分析发现:二者总云量的整体分布和气候变化都比较一致,但数量上略有差别,尤其是我国北方地区差别较大。王旻燕等[6]利用1984—2006年ISCCP D2产品,分析了该产品和我国地面观测总云量的空间和时间差异,分析表明ISCCP D2总云量产品比地面观测偏高8.45%,华南地区差异最小,东北地区差异最大。刘瑞霞等[7]的研究表明:ISCCP云量与常规观测相比,7月两者的空间分布具有很好的一致性,白天ISCCP的云量比常规观测多,夜间ISCCP云量比常规观测少,7月ISCCP云量的精度高于1月。上述研究表明,尽管观测手段和资料再处理方法不同,ISCCP云参数与其他云资料有较好的一致性,能够反映云的真实分布情况,是目前质量较好、得到全球公认的云气候数据集。

当前的研究不仅关注云对全球气候的影响,更加注重云对区域气候过程的作用,丁守国等[8]利用ISCCP D2云气候资料集, 给出总云量及高、中、低云在全球的分布特征,用趋势分析方法讨论了近20年全球不同云类云量的变化趋势。初步分析指出, 在全球增温的气候背景下, 云量变化对当前气候可能是一个正反馈过程, 即近年来云量的减少可能促使全球气候更加趋于变暖。为此ISCCP生成了更为详细的DX数据,其空间分辨率为30 km,时间分辨率为3 h。DX数据包含有定标后的IR,VIS辐射值,观测角度信息、分析得到的晴空辐射值、云检测信息及3种辐射云模式的输出结果[9]。但尽管如此,ISCCP的空间、时间分辨率仍与现实的科研和业务需求有较大差距。

国家卫星气象中心是中国气象局负责气象卫星数据接收和处理的权威机构,拥有最长时间的气象卫星存档历史数据。参照ISCCP计划,利用珍贵的长时间卫星观测数据,在对L0级数据进行定标、精定位再处理后,采用成熟的云参数反演方法,建立长时间序列、高空间分辨率的云参数数据集,不仅可充分发挥卫星数据的效益,更能满足日益增长的气候研究的需要。

本文以1998—2008年NOAA数据为源数据,在对数据进行再定标和精定位的基础上,将云检测和云量计算方法相结合,形成空间分辨率为0.01°×0.01°的日云检测、总云量数据,并利用ISCCP DX数据和地面观测数据对计算的云参数数据进行质量分析,评估计算精度。

1 资料说明本研究中主要涉及3种数据,主要数据为1998—2008年的NOAA卫星下午观测数据,10年间NOAA卫星经历了NOAA-14,16,18的变化,观测时间存在数小时的漂移。对原始数据进行了再定标和精定位处理,形成空间覆盖10°~60°N,65°~145°E,空间分辨率为0.01°×0.01°的等经纬度投影数据。

用于检验卫星计算云参数精度的数据包含两种:① ISCCP DX数据,其空间分辨率为30 km,空间覆盖范围为全球;时间分辨率为3 h;② 中国区域的常规气象观测格点场数据。为与卫星观测时间匹配,尽量选用最靠近卫星观测时间的ISCCP DX和地面观测数据,以减少误差。所选取的两种数据的空间覆盖范围均与卫星数据相同。在卫星数据与ISCCP数据进行对比分析时,根据ISCCP数据的空间分辨率,将0.01°×0.01°分辨率的卫星数据进行稀化处理。利用地面观测站点数据进行对比分析时,则以地面观测站点的经纬度为中心,将一定区域内 (如20×20像元) 的卫星资料作平均处理。

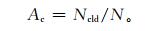

2 卫星长时间序列云参数处理方法总云量的计算方法可分为两种:一种为经云检测后,将像元分为完全晴空像元和完全云像元两类。在像元级云检测基础上,一个像元矩阵 (如2×2像元) 中,设像元矩阵中的总像元数为N,完全云像元数为Ncld,则对像元矩阵来讲,总云量Ac可表示为

|

(1) |

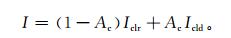

另1种总云量的计算方法是从辐射传输方程出发,设平行大气条件下卫星上接收到的辐射量可以表达为

|

(2) |

式 (2) 中,Ac为总云量;Icld为完全云覆盖像元的辐射量;Iclr为晴空像元的辐射量。辐射量对于可见光通道可转化为反射率,对于红外通道可转化为亮温。根据式 (2) 可以求得总云量为

|

(3) |

第1种总云量的计算方法的优点在于计算简单,主要误差来源于云检测误差,即在云检测结果中,如果像元是云覆盖点,则假设云是完全覆盖,从而无法很好地反映亚像元云盖,可能造成云量的过高估计。第2种总云量的计算方法从原理上改进了第1种方法中的亚像元问题,总云量的计算精度取决于完全云盖和晴空条件下像元辐射值的估算精度。无论哪种方法,云检测是首要一步,云检测的精度直接影响总云量的计算精度。

2.1 云检测算法ISCCP云检测算法主要包括空间对比检测 (仅应用于红外通道探测数据)、时间对比检测 (一日内连续3个时次)、空间/时间累计统计检测 (可见光和红外通道探测数据)、晴空合成 (可见光和红外通道探测数据5 d合成) 检测和辐射阈值检测 (可见光和红外通道探测数据)5个方面。

本文采用的云检测方法主要包含有可见光通道反射率检测、可见光通道比值检测、红外分裂窗亮温差检测、中红外与红外窗区通道亮温差检测、红外窗区通道亮温方差检测、多天合成背景场检测及气候背景场检测等云检测方法。将云检测步骤分为4组:简单的红外通道亮温检测 (通道4(10.3~11.3 μm) 亮温,简称BT11);亮温差检测 (通道3(3.55~3.93 μm) 和通道4亮温差 (简写为BTD34)、通道4和通道5(11.5~12.5 μm) 亮温差 (简写为BTD45));反射率检测:通道1(0.58~0.68 μm) 反射率 (简写为R0.65)、通道2(0.78~1.1 μm) 与通道1反射率的比值 (简写为R0.87/R0.66) 和红外通道卷云检测 (BTD34,BTD45,通道4亮温的标准方差 (简写为SD_BT4))。在检测中根据像元所处的下垫面类型、地理高程,采用动态阈值分析方法提取云检测阈值,并利用多天合成和气候背景场数据对提取的云检测阈值进行合理性检验[10-14]。如果探测像元通道4亮温低于所提取的云检测通道4亮温动态阈值,则像元被识别为云像元;如果探测像元通道1反射率高于通道1反射率阈值,则像元被识别为云像元;如果探测像元的BTD34,BTD45,SD_BT4大于所设定的判识阈值,则像元被识别为云像元。其中通道4亮度温度的阈值提取是针对某一区域 (如32×32像元的区域空间) 采用二次差分计算方法,进行计算;BTD34,BTD45的阈值是下垫面类型和观测角度的函数。SD_BT4的阈值设定为0.5,且SD_BT4的检测仅在洋面上使用。与ISCCP云检测方案相比,首先以动态云检测阈值方法替代ISCCP中的固定阈值判识方法,对云检测精度有较为明显的改进,其次引入亮温方差和不同通道间的亮温差方法改进对薄卷云的检测。

2.2 总云量计算方法ISCCP总云量计算方法采用有云像元计数方法,即在一定区域内,有云像元数与区域内总像元数的比例为区域总云量。根据ISCCP云检测结果,如果像元判识为云像元,其云量为100%,如果判识为晴空像元,则云量为0。ISCCP D2数据计算的月平均总云量的平均误差为1.5%[9]。

本研究的目的是建立高空间分辨率云参数,利用有云像元数计算总云量的方法不适用于本研究,因此本研究采用辐射计算方法计算总云量。利用空间相关方法[15],在云检测基础上,在一定区域中分别计算有云像元和晴空像元的红外窗区通道亮温方差,取方差极小值,对应低温和高温的两个端点分别代表完全云盖 (Rcld和TBcld) 和晴空像元的反射率和亮度温度值 (Rclr和TBclr)。其中利用方差极小值提取低温像元和高温像元时需考虑满足一定的像元数,以保证所提取的完全云盖或晴空反射率和亮度温度值具有合理性和代表性。

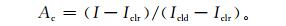

上述对于完全云盖辐射值的提取含有不确定性。当同一区域中同时存在高云和低云时,方差极小值情况下的低温提取原则会忽略被低云完全覆盖的像元。对完全云盖代表辐射值的提取可以考虑几点补充:对于中高云的情况,如果有云像元的红外通道亮温小于某一亮温值时就认为像元是完全云盖;如果计算出的完全云盖可见光通道代表反射率 (Rcld) 小于某一设定的反射率阈值 (R0),可假定像元可能被卷云所覆盖。出现这种情况时,就要考察计算代表完全云盖情况下的红外区通道亮温 (TBcld) 大小。如果TBcld低,低亮温和较低反射率说明像元中卷云占主导地位,同时可能含有少量破碎的低云。若TBcld高,则说明像元可能是被云部分覆盖,可采取以下步骤加以订正:

·若计算得出的完全云盖代表亮温TBcld与晴空代表亮温 (TBclr) 的差值小于ΔT,认为像元是被云部分覆盖,云点的反射率等于R0。

·若TBcld<TB0,认为像元被卷云覆盖,云像元反射率为Rcld。

·若TB0<TBcld<(TBclr-ΔT),像元中既有卷云又有破碎的低云。再计算云像元反射率:

|

(4) |

在获取了完全云盖代表辐射值和晴空代表辐射值 (可见光通道反射率和红外窗区通道亮温) 之后,利用式 (3),针对每个有云像元计算云量。

3 卫星长时间序列云参数检验评估 3.1 与同类卫星云检测产品的对比在空间产品的质量分析中常采用二值化的定量评估方法。在气候和天气学领域,经常采用的是基于统计的联立表分析方法,此方法一直被认为是最有效的数据质量评估方法,借用气象预报准确率的评估方法对计算的云参数进行质量评估。

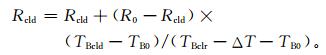

假设ISCCP DX数据是真值,利用2×2的联立表 (表 1),评估利用NOAA数据计算的云参数。表中A反映出两种数据具有一致的有云检测结果,B代表ISCCP判识为云像元而NOAA判识为晴空像元,C是ISCCP判识为晴空像元而NOAA判识为云像元,D则表示两种数据具有一致的晴空检测结果。利用A, B, C和D 4个参数,采用云检测一致率 (CAC)、有云像元检测一致率 (RCDH)、晴空像元检测一致率 (RCLH) 和有云像元检测评分 (ST) 等几个指标对NOAA计算产品的精度进行评估,指标的定义如下:

|

|

表 1 NOAA数据与ISCCP数据云检测联立表 Table 1 Contingency table for NOAA and ISCCP cloud detection |

云检测一致率CAC=(A+D)/N,N为总像元数;

有云像元检测一致率RCDH=A/(A+C);

晴空像元检测一致率RCLH= D/(B+D);

有云像元检测评分ST=A/(A+B+C)。

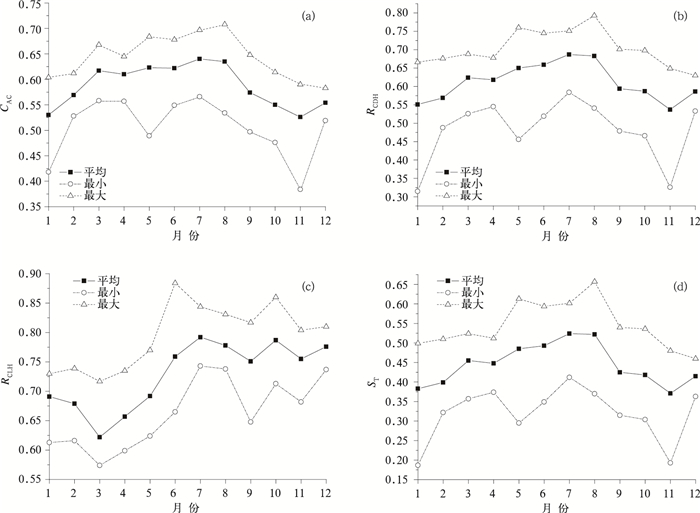

选取1998年和2007年的数据进行评估分析。图 1是1998年ISCCP DX与NOAA相比较的云检测一致率 (CAC)、有云像元检测一致率 (RCDH)、晴空像元检测一致率 (RCLH) 和有云像元检测评分 (ST) 等几个指标的统计分析结果。

|

|

| 图 1. 自行计算的1998年卫星云检测一致率 (a)、有云像元检测一致率 (b)、晴空像元检测一致率 (c) 和有云像元检测评分 (d) 的时间分布 Fig 1. The temperal distribution of calculated cloud detection accuracy (a), cloud detection hit rate (b), clear detection hit rate (c), Threat Score (d) in 1998 | |

1998年全年云检测月平均一致率 (CAC) 为0.5875,最大值出现在7月,为0.64,最小值出现在11月,为0.526。全年单日云检测一致率的最小值出现在11月,仅为0.384,8月出现单日云检测一致率为0.708的最大值。全年平均的ST评分为0.444。

1998年有云像元检测一致率全年平均值为0.612,除11月出现0.537的最小值外,其他月份的有云像元检测率均大于0.55,其中7,8月出现高值 (大于0.68),有云像元检测一致率单日最高值出现在8月,为0.793。

1998年晴空像元检测一致率 (RCLH) 全年平均为0.728,月平均晴空像元检测一致率均大于0.60,其中月平均晴空像元检测一致率最小值出现在3月,为0.62,7月月平均最大值为0.792,单日最大值出现在6月,为0.884。

上述分析说明,自行计算的云检测与ISCCP DX数据相比,晴空像元的检测一致率误差较小,而有云像元的检测一致率间的偏差偏高。

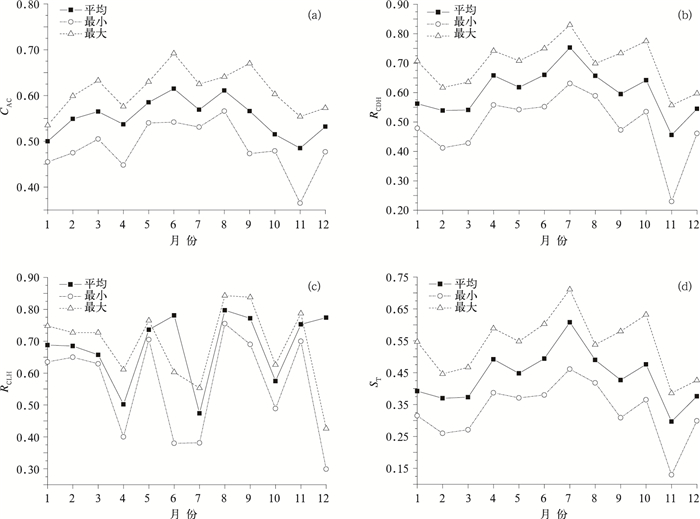

图 2是计算得到的2007年NOAA云参数数据与ISCCP DX数据对比分析指数月平均值、月内最小值和月内最高值的时间分布。

|

|

| 图 2. 自行计算的2007年卫星云检测一致率 (a)、有云像元检测一致率 (b)、晴空像元检测一致率 (c) 和有云像元检测评分 (d) 的时间分布 Fig 2. The temporal distribution of calculated cloud detection accuracy (a), cloud detection hit rate (b), clear detection hit rate (c) and Threat Score (d) in 2007 | |

2007年全年云检测月平均一致率 (CAC) 平均为0.552,月平均值的最大值出现在8月,为0.611,云检测月平均一致率的最小值出现在11月,为0.485。全年单日云检测一致率的最小值出现在11月,为0.365,8月出现单日云检测总一致率为0.708的最大值。全年平均ST评分为0.4369。

有云像元检测一致率全年平均值为0.602,除11月出现0.456的有云像元检测一致率最小值外,其他月份的有云像元检测一致率均大于0.50,其中7月出现0.753的有云像元检测一致率高值,有云像元检测一致率单日最高值出现在8月,为0.83。

晴空像元检测一致率 (RCLH) 全年平均为0.682,月平均晴空像元检测一致率7月出现极小值0.502,10月出现次小值0.575外,其他月份月平均晴空像元检测一致率均大于0.68,其中8月月平均晴空像元检测一致率最大值为0.797,单日晴空像元检测一致率最大值出现在8月,为0.843。

对比1998年和2007年的数据计算质量指标评估结果,可以发现:① 利用NOAA数据进行的晴空像元检测一致率与ISCCP DX数据相比,具有0.70左右的一致性;② 利用NOAA数据进行的有云像元检测一致率与ISCCP DX数据相比,具有0.60左右的一致性;③ 与ISCCP DX云检测相比,利用NOAA数据计算的云检测总有效率,总体上讲,全年平均有0.57左右的一致性。

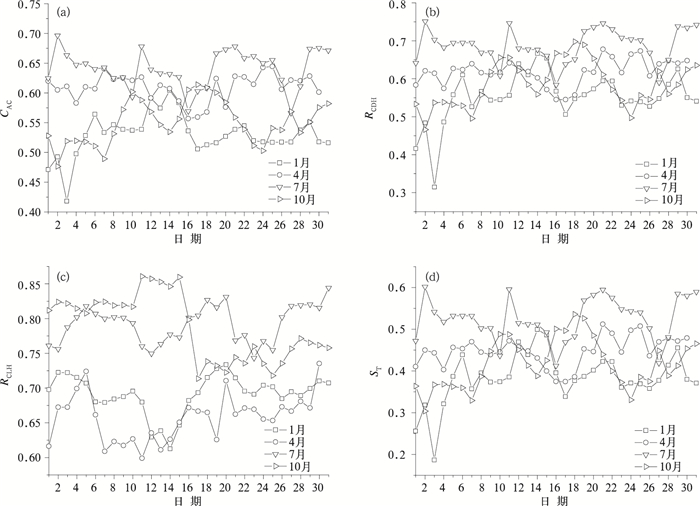

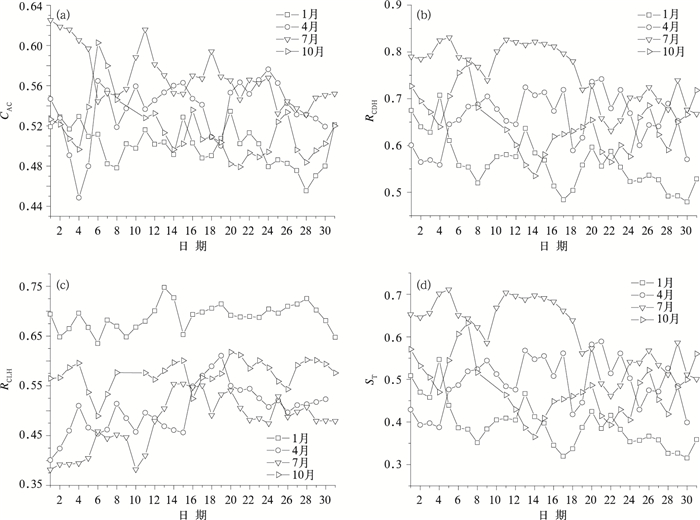

图 3、图 4分别为1998年、2007年1,4,7,10月NOAA数据与ISCCP数据的分析评估指标随时间的变化。可以看到:月内NOAA数据云检测结果与ISCCP DX云检测的对比评估指标变化相对较为平稳,但年内不同季节NOAA云检测结果与ISCCP DX云检测的对比评估指标变化相当明显。

|

|

| 图 3. 自行计算的1998年卫星云检测结果与ISCCP DX云检测对比评估指标分析 Fig 3. Evaluation parameters for calculated cloud detection and ISCCP DX data in 1998 | |

|

|

| 图 4. 自行计算的2007年卫星云检测结果与ISCCP DX云检测对比评估指标分析 Fig 4. Evaluation parameters for calculated cloud detection and ISCCP DX data in 2007 | |

3.2 与地面观测的对比分析

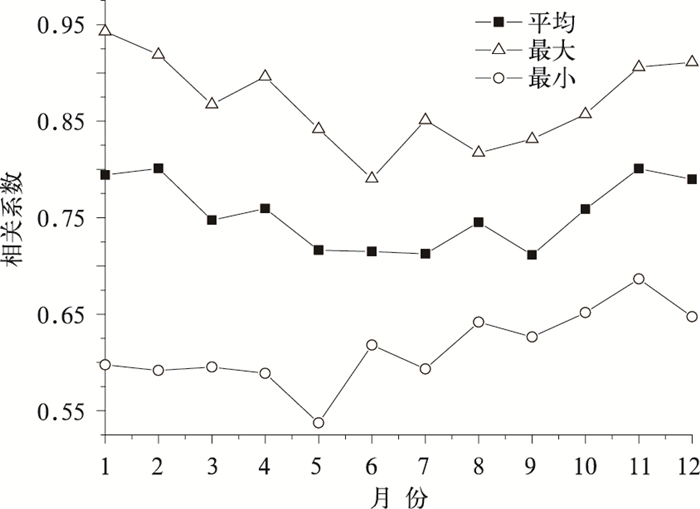

利用地面观测总云量数据,选用典型相关分析方法 (CCA),分析卫星计算总云量的精度。为尽量与卫星观测时间相匹配,选用15:00(世界时) 的地面观测资料,资料的时间范围为2007年全年的逐日观测数据,数据的空间范围以卫星覆盖范围 (10°~60°N,65°~145°E) 为基准,选取地面观测站点数据,每天至少有2500个地面观测站点的数据可与卫星计算数据匹配。通过CCA分析,得到两者的相关系数随时间变化 (图 5)。由图 5可见,两者的相关系数全年月平均最小值均大于0.55,月平均值最大值超过0.80,相关系数的月平均值大于0.70,反映利用卫星数据计算的总云量与地面观测总云量间存在较好的相关关系。

|

|

| 图 5. NOAA反演的总云量与地面观测总云量间的CCA相关系数随时间变化 Fig 5. The temporal distrubution of CCA relation coefficients of retrieval cloud amount and ground observation | |

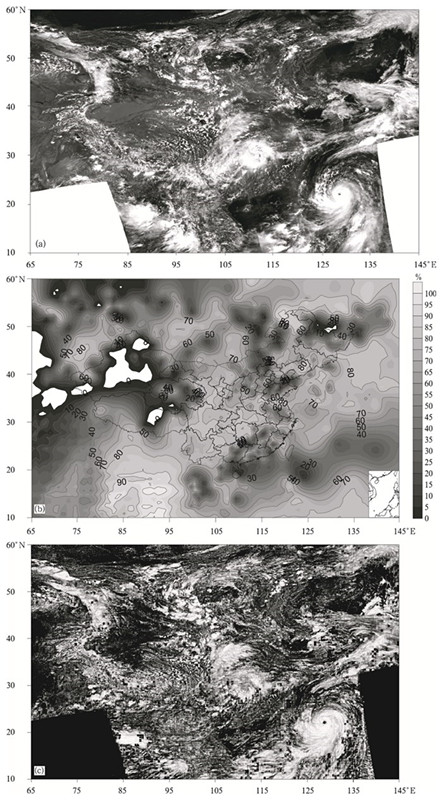

图 6是抽取的2007年7月12日地面观测总云量与卫星计算总云量图像。由图 6可见,卫星计算的总云量与地面观测总云量相比,不仅与地面观测总云量的分布形式相近,而且能显示更多的细节,如海上台风云系的云量,而地面观测中无法获取台风云系云量的细节,如台风眼区的少云区,台风云系外围的破碎云,这些由卫星反演的总云量均有清晰反映。此外,在沙漠地区无地面云量观测,而卫星计算的总云量弥补了地面观测的缺失,并且计算结果与探测的直观图像表现相一致。表 2是地面观测与卫星计算总云量全国范围内逐日平均总云量的偏差分析,由表 2可见,地面观测总云量比卫星计算的总云量在数量上全年平均偏多8.04%,其中冬季两者的偏差较小,11月至次年的2月,平均偏差在4.5%以下,最小值出现在11月,两者偏差小于1%;夏季较大,最大值出现在7月,平均偏差达到16%。

|

|

| 图 6. 2007年7月12日可见光云图 (a)、地面观测总云量 (b) 与利用NOAA/卫星数据计算总云量 (c) 的对比 Fig 6. Comparison of visible image (a), ground observation (b) and retrieval cloud amount of NOAA (c) on 12 July 2007 | |

|

|

表 2 地面观测与卫星计算总云量全国范围内逐日平均总云量的偏差分析 Table 2 Difference analysis between retrieval cloud amount and ground observation |

4 讨论

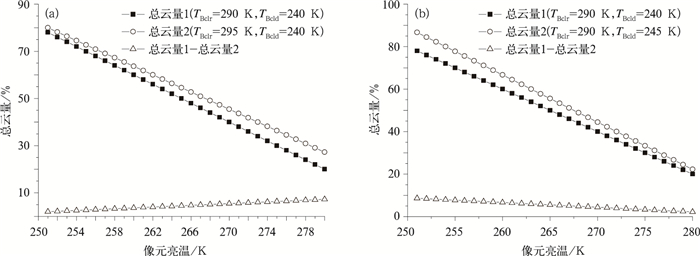

本文中所采用云检测和云量计算方法本身带来的偏差主要在于云检测中,小的破碎云/薄卷云、冬季高纬度地区 (我国北方) 云雪识别、冬季低纬度 (南方) 长时间被低云/雾覆盖,逆温等均会给云检测精度带来偏差。云量计算直接与完全云盖和完全晴空条件下所提取的辐射值密切相关,因此与云检测的结果直接相关。下垫面类型、地理高程也是影响晴空亮温提取精度的关键因子,因此也是云量计算的影响因素。图 7是在完全云盖辐射值不变的情况下,完全晴空亮度温度提高5 K,及完全晴空辐射值不变的情况下,完全云盖亮温升高5 K,引起计算云量的变化量。可以看到完全晴空亮温升高,使得高温像元的云量变化明显,例如像元的亮温为280 K,完全晴空亮温改变5 K,可引起像元的估计云量改变7.3%。当完全云盖像元的亮温升高5 K,低温像元的云量变化明显,例如完全云盖亮温改变5 K,可引起像元估计云量变化8.6%。

|

|

| 图 7. 完全晴空 (a)、完全云盖 (b) 亮温变化引起的估计云量变化 Fig 7. The relationship of the brightness temperature bias about clear (a) and cloudy (b) to retrieval cloud amount | |

卫星计算总云量抽样数据与地面日观测数据相比,两者间相关系数的月平均值大于0.70,全年月平均值最大值大于0.80。反映出卫星计算云量与地面观测数据相比,两者具有较好的相关性。其中在夏季由于多有小尺度的对流云和破碎云,且移动速度较快,使得地面观测和卫星观测的目标物的一致性受到影响,两者间的分析误差较大;冬季多发生大片的稳定层云,是地面和卫星观测建的对比分析误差较小的原因。

本文利用卫星计算的云参数与评估数据间存在差异的原因主要来自两个方面:首先,本文所采用的云检测算法和云量计算方法与ISCCP算法不同,在云检测算法上,采用了根据不同下垫面类型、地理高程等环境变量的动态阈值提取方法,并在云检测判识算法中对所提取的动态云检测阈值进行了合理性检验;在云量计算中引入辐射传输方程,与ISCCP采用的有云像元计数值的计算方法相比,较好地解决了像元被云部分覆盖的问题。冬季卫星计算云量与地面观测云量间良好的对应关系说明,与ISCCP数据相比,本文所采用的云检测和云量计算方法较好地解决了冬季云雪混杂的问题。其次,本文计算结果与ISCCP和地面观测数据相比存在差异的另一方面原因在于不同数据源的空间分辨率和观测时间不同及天基/地基观测目标物有所差异均可对数据的质量评估效果产生影响。ISCPP DX数据空间分辨率为30 km,本文计算的云检测空间分辨率为0.01°×0.01°,两种数据在对比分析前,需进行空间分辨率的融合处理,融合处理方法决定了像元匹配的精度,势必影响对计算精度的评估效果。地面观测和卫星观测相比,存在观测角度、观测目标、观测时间、像元匹配等众多不同,众多的影响因素导致两种数据在融合处理后,进行比较时会产生偏差。

5 结论通过上述分析可以看到,利用卫星遥感数据,在数据的预处理环节保证精度的条件下,利用国家卫星气象中心存档卫星观测数据计算的0.01°×0.01°空间分辨率、10年时间尺度的云参数与ISCCP DX数据及地面观测数据进行对比,尽管评估数据与被评估数据间存在空间分辨率和观测时间的差异,但抽样数据质量评估显示利用卫星数据得到的晴空像元检测一致率与ISCCP DX日数据相比,具有0.70左右的一致性;利用卫星数据得到的有云像元检测一致率与ISCCP DX日数据相比,具有0.60左右的一致性;与ISCCP DX云检测相比,利用NOAA数据计算的云检测总有效率,总体上讲全年平均有0.57左右的一致性。卫星计算总云量抽样数据与地面日观测数据相比,两者间相关系数的月平均值大于0.70,全年月平均最大值大于0.80。

已在科研、业务上广泛使用的ISCCP D2数据为月平均数据, 空间分辨率仅为280 km,新型ISCCP DX数据的空间分辨率提高到30 km,时间分辨率提高到3 h,但在我国及周边地区存在大量数据缺失的现象。与ISCCP数据相比,所建立的具有10年时间尺度、0.01°×0.01°空间分辨率的逐日云参数具有高空间分辨率、高时间分辨率的优势,其数据质量与ISCCP持平或高于ISCCP数据。在今后的天气分析、气候变化研究中可发挥重要作用。

致谢 国家卫星气象中心提供了所有的历史数据,国家卫星气象中心遥感应用室的同仁对数据进行了再定标和精定位处理,为本文准备了基础数据,在此表示感谢。| [1] | Rossow W B, Walker A W, Beuschel D E, et al. International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) Documentation of New Cloud Datasets. World Meteorological Organization, WMO/TD-No.737, 1996:1-115.s |

| [2] | Rossow W B, Walker A W, Gander L C. Comparison of ISCCP and other cloud amounts. J Climate, 1993, 6: 2394–2418. DOI:10.1175/1520-0442(1993)006<2394:COIAOC>2.0.CO;2 |

| [3] | 魏丽, 钟强, 侯萍. 中国大陆卫星反演云参数的评估. 高原气象, 1996, 15, (2): 147–156. |

| [4] | 翁笃鸣, 韩爱梅. 中国卫星总云量与地面总云量分布的对比分析. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 32–37. |

| [5] | 刘洪利, 朱文琴, 宜树华, 等. 中国地区云的气候特征分析. 气象学报, 2003, 61, (4): 466–473. DOI:10.11676/qxxb2003.045 |

| [6] | 王旻燕, 王伯民. ISCCP产品和我国地面观测总云量差异. 应用气象学报, 2009, 20, (4): 411–418. |

| [7] | 刘瑞霞, 陈洪滨, 郑照军, 等. 总云量产品在中国区域的分析检验. 应用气象学报, 2009, 20, (5): 571–578. |

| [8] | 丁守国, 石广玉, 赵春生. 利用ISCCP D2资料分析近20年全球不同云类云量的变化及其对气候可能的影响. 科学通报, 2004, 49, (11): 1105–1111. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2004.11.016 |

| [9] | Rossow W B, Schiffer R A. Advances in understanding clouds from ISCCP. Bull Amer Meteor Soc, 1999, 80, (11): 2261–2287. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<2261:AIUCFI>2.0.CO;2 |

| [10] | Alan V D V, William J E, Senior Member. An automated dynamic threshold cloud masking algorithm for daytime AVHRR images over land. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2002, 40, (8): 1682–1694. DOI:10.1109/TGRS.2002.802455 |

| [11] | Saunders R W, Kriebel K T. An improved method of detecting clear sky and cloudy radiances from AVHRR data. Int J Remote Sens, 1988, 9: 123–150. DOI:10.1080/01431168808954841 |

| [12] | Peak J E, Tag P M. Segmentation of satellite imagery using hierarchical thresholding and neural networks. J Appl Meteor, 1994, 33: 605–616. DOI:10.1175/1520-0450(1994)033<0605:SOSIUH>2.0.CO;2 |

| [13] | Nowcasting and Very Short Range Forecasting SAF, Prototype Scientific Description for Météo France/CMS.SAF/NWC/MFCMS/MTR/PSD, Issue 1, Rev. 1, 2000. |

| [14] | 刘健. 中国区域云特性分析及其在FY-2云检测中的应用. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 673–681. |

| [15] | Coakley J A Jr, Bretherton Francis P. Cloud cover from high-resolution scanner data detecting and allowing for partially filled fields of view. J Geophys Res, 1982, 87: 4917–4932. DOI:10.1029/JC087iC07p04917 |

2011, 22 (1): 35-45

2011, 22 (1): 35-45