2. 新疆维吾尔自治区气象台,乌鲁木齐 830002

2. Xinjiang Meteorological Office, Urumqi 830002

新疆位于半干旱地区,大部地区年降水量只有200~400 mm。在新疆气象台日常气象业务中,日降水量≥10 mm定作1次大降水日,24 h降水量≥24 mm定为暴雨日。新疆作为半干旱区域,水汽供应并不充分,斜压不稳定发展和复杂地形的影响,对降水天气系统的发生、发展以及大降水的形成起着重要作用。要形成暴雨必须有充沛的水汽供应,持久和强烈的上升运动。由于新疆特殊的地理环境、地形和下垫面条件的影响以及干旱的气候背景,其暴雨发生有特殊性[1]。

2007年7月13—18日,新疆自西向东出现了一次大降水天气过程,降水主要集中在北疆沿天山一带、天山山区、阿克苏地区东部、巴州和哈密地区。这次降水过程雨强大、持续时间长、影响范围广。15—18日,特别是16日夜间到17日,乌鲁木齐市区、天山山区、昌吉州中东部和巴州、哈密、塔城等地的部分地区出现暴雨,局地大暴雨;其中乌鲁木齐、小渠子、奇台、吉木萨尔、和丰、伊吾等站日降水量突破有气象记录以来的降水极值,天池、木垒、且末、哈密居历史第2位。新疆山区降水普遍比平原大,有研究表明[2],新疆天山山区面雨量约占全疆面雨量的40.4%,特别是山脉的迎风坡,由于坡地能加强气流上升运动和对流活动,使降水时间延长,因而山区迎风坡降水量相对较大。有些山区既是气流的迎风坡,又处在喇叭口地形的深处,更有利于较大降水的出现。乌鲁木齐位于天山北坡,处于迎风坡,且其南侧位于喇叭口地形附近,非常有利于较大降水的发生。

中亚低涡是新疆夏季大降水的主要天气尺度影响系统之一[1]。1996年7月15—28日新疆发生了1次强降水过程,其中18日20:00(北京时,下同)—19日20:00的降水量,乌鲁木齐为59.9 mm, 达坂城为90.9 mm, 天池为72.2 mm, 大西沟为53.7 mm。根据相关分析中亚低涡是1996年此次强降水的主要影响系统[3-4],但限于资料,只给出了此次强降水极轨卫星云图、水汽输送特征以及散度、涡度、上升运动等的配置[4-5],没有对暴雨的维持机制和中尺度特征进行较仔细分析。从天气形势来看,2007年7月13—18日新疆强降水过程也是中亚低涡在新疆长时间维持造成的。因此本文从低涡和暴雨的维持以及水汽的来源等方面来对此次过程进行分析,并将这次暴雨过程同1996年7月15—28日低涡暴雨进行比较,以进一步理解新疆低涡暴雨发生、发展的天气尺度物理机制。

我国长江中下游、华南、华北等地暴雨的天气尺度和中尺度特征研究很多[6-10],但关于新疆暴雨的中尺度特征研究则较少。陶诗言等[11]系统总结了中国暴雨发生、发展的天气尺度和中尺度特征;丁一汇[12]对暴雨和中尺度气象学进展进行了系统评述;最近方宗义等[13]对我国暴雨云团的卫星监测和研究进行较全面的总结。新疆暴雨的中尺度特征研究有其局限性和特殊性[14], 因此,本文也将新疆暴雨的中尺度特征同我国东部地区暴雨过程进行一些对比。

本文使用24 h降水量、小时降水量与每分钟降水量资料来分析这次强降水过程的雨情特征;使用FY-2C静止卫星红外云图资料分析强降水的大尺度云系特征;利用常规地面与高空观测资料以及NCEP 1°×1°分析资料对暴雨过程进行诊断分析[15-17],揭示此次低涡暴雨的大尺度天气形势特征、物理机制与水汽输送;根据FY-2C静止卫星红外亮温 (TBB) 资料、高分辨率可见光云图资料以及乌鲁木齐C波段多普勒天气雷达资料来分析这次暴雨过程的中尺度特征。FY-2C静止卫星云图资料通过静止卫星云图处理系统进行分析[18-19]。本文重点分析2007年7月16—17日乌鲁木齐强降水发生时段的大尺度强降水成因、低涡维持机制、水汽来源以及中尺度特征。

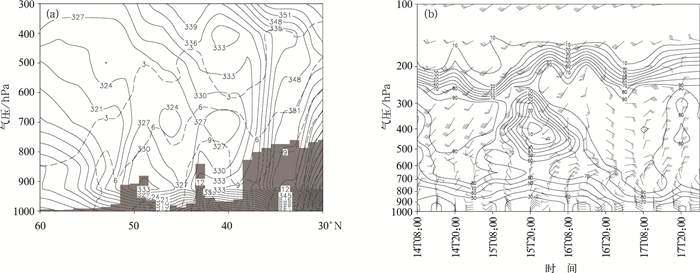

1 雨情实况与天气背景 1.1 雨情实况2007年7月16—17日,新疆中东部地区出现了大到暴雨过程 (图 1a),其中最大降水集中在天山山脉中东部的北侧附近,16日08:00—17日08:00 24 h最强降水中心位于天池附近,24 h降水量天池为81 mm,乌鲁木齐为57 mm,奇台为50 mm。但从16日18:00—17日14:00,乌鲁木齐降水量达76 mm,超过1996年7月18—19日强降水时段的降水量,突破了历史极值。

|

|

| 图 1. 2007年7月15—18日新疆降水分布 (a)16日08:00—17日08:00降水量超过10 mm站点 (阴影代表地形高度),(b) 7月15日00:00—18日00:00逐小时降水量演变,(c) 乌鲁木齐7月16日18:00— 19:00和7月17日11:00-12:00分钟降水量演变 Fig 1. Rainfall distribution in Xinjiang for 15—18 July 2007 (a) stations of the rainfall exceeding over 10 mm from 08:00 16 July to 08:00 17 July (the shaded denotes the topographic height), (b) the evolution of the rainfall from 00:00 15 July to 00:00 18 July, (c) the evolution of the rainfall at Urumqi in July 2007 | |

为了进一步了解强降水过程的时空分布特点,分别在乌鲁木齐和哈密两个降水中心附近各选取3个站,在降水大值区附近选取了天池、乌鲁木齐和奇台站,在东部降水的次大值区附近选取了哈密、巴里坤和伊吾站。对2007年7月15日00:00—18日00:00每小时降水量的连续演变情况 (图 1b) 进行了分析,可以看到,天池、乌鲁木齐和奇台3个站的降水强度大,降水基本上开始于16日18:100,集中在16日18:00—17日12:00。16日18:00—19:00乌鲁木齐降水量达14 mm。天池于17日01:00降水开始增强,且强降水持续近7 h,1 h最大降水量 (17日01:00—02:00) 为15 mm。从降水量来看,在时间上既有连续性又有突然增强的特点。哈密、巴里坤和伊吾3个站 (图略) 强降水的时段较天地、乌鲁木齐和奇台3个站要明显偏后,主要降水时段开始于17日04:00。哈密17日11:00—12:00降水量达12 mm,此前每小时降水量很小,降水有突然增强的特点。

从每小时降水量演变可以看到中尺度对流系统的活动情况, 图 1b和图 1c都表明此次降水过程有多个中尺度对流系统活动。虽然新疆位于半干旱地区,但在有利的大尺度环流背景下,活跃的中小尺度系统导致了暴雨的发生。从图 1c给出的乌鲁木齐2007年7月16日18:00—19:00与7月17日11:00—12:00逐分钟降水量演变可以看到,7月16日18:00—19:00中小尺度系统尤为活跃,因为7月16日18:00—19:00逐分钟降水量演变具有较大的跳跃性且最大分钟降水量达1.6 mm,而7月17日11:00—12:00逐分钟降水量变化不大且最大值仅为0.4 mm。因此下文中的降水机制以及中尺度特征分析主要针对7月16日18:00—19:00降水进行。

1.2 环流形势特征2007年7月15日开始伊朗高压明显发展北抬,与中纬度地区高压同位相叠加,发展成南北跨度较大的阻塞高压,闭合中心位于60°N, 66°E附近。阻塞高压在东移过程中其东侧的偏北气流引导北方冷空气南下,在巴尔喀什湖附近为低涡系统。此后,伊朗副热带高压继续发展东扩,低涡向东移入新疆,成为这次暴雨过程的主要影响系统。低涡中心在缓慢东移过程中,其南侧强锋区上的偏西风与巴州东部偏东风汇合,使得垂直运动产生,造成阿克苏地区东部和巴州地区的暴雨天气。

从16日20:00 500 hPa流场上 (图 2) 可以看到,低涡位于40°~45°N,82°~90°E区域,低涡北部45°N附近地区维持偏东气流,低涡南部维持偏西气流,低涡前部乌鲁木齐上空有弱的偏南风 (6 m/s),与北部的偏东气流汇合,造成乌鲁木齐地区及昌吉州中东部地区的暴雨天气。对流层高层200 hPa上 (图略),南亚高压呈双体型,中心分别位于伊朗高原上空和青藏高原东部上空。副热带西风急流 (风速超过40 m/s) 位于40°N以南地区,40°N以北地区风速较小。乌鲁木齐正好位于高空急流出口区的左侧,存在强烈的辐散。对流层中低层850 hPa和700 hPa上 (图略) 虽然没有明显的低空急流,但风速的强辐合中心位于乌鲁木齐附近。高层辐散和低层辐合加大了整层大气的上升运动。从地面可以看到,有近东西走向的锋面系统位于天山山脉附近。16日夜间到17日,乌鲁木齐沿天山山脉附近降水加大,从东南不断有降水云系移入,加之中小尺度系统比较活跃,局地降水强度增大。这种稳定的大尺度环流形势使得中亚低涡在高层反气旋辐散环境下东移发展,是导致这次新疆暴雨的主要天气尺度原因。

|

|

| 图 2. 2007年7月16日20:00 500 hPa流场与18:00 FY-2C红外云图 (▲为乌鲁木齐) Fig 2. Flow field of 500 hPa at 20:00 16 July 2007 and FY-2C infrared satellite image at 18:00 16 July 2007 (▲ denotes Urumqi) | |

对比1996年7月18日20:00—19日20:00的高低层形势,从对流层低层 (850 hPa和700 hPa) 来看,1996年7月18日在700 hPa上有一支偏东风低空急流从甘肃河西走廊至乌鲁木齐东部,而2007年无明显的低空急流。对流层中层500 hPa,2007年为单阻形势,在中亚地区阻塞高压的东南侧有低涡维持;而1996年为双阻形势,在中亚地区阻塞高压与贝加尔湖西侧的阻塞高压之间有低涡维持。对流层高层200 hPa,1996年7月18—19日相对于2007年7月16—17日,1996年南亚高压主要为单体型,200 hPa仍维持为低涡系统;而2007年南亚高压分裂为双体型,低涡在200 hPa演变为冷槽。

1.3 云系特征2007年7月16日18:00的红外云图上 (图 2) 分布有多条大尺度云带,包括印度与孟加拉湾地区的印度季风涌云系、青藏高原强对流云系、长江中下游地区的梅雨锋云系、蒙古地区的冷锋云系以及低涡云系。导致新疆强降水的是位于新疆中部的低涡云系,该低涡云系东部与蒙古地区的冷锋云系相连接。从500 hPa流场看,新疆的低涡云系与东侧的冷锋云系都与南下的冷空气密切相关。

低涡云系的结构清楚地展现了造成新疆暴雨低涡系统的大尺度上升与下沉气流区。低涡系统的南侧为晴空下沉区,北侧为上升气流区;东侧为暖湿输送带云系,与暖湿输送带相邻的西侧区域可见干下沉气流区卷入所造成的低云区。红外云图的丝缕状纹理结构反映了对流层高层槽前、脊后所对应的辐散流场,此特征在可见光云图上更为清晰。这种辐散流场为低涡发展和降水提供了有利的对流层高层动力条件。

对比1996年7月18日20:00—19日20:00乌鲁木齐暴雨过程的GMS-5静止卫星云图,二者虽然均为涡旋云系,但1996年由于低涡偏西,新疆北部地区的云系与高空槽云系类似,乌鲁木齐位于低涡东侧的上升气流区。

值得注意的是,1996年 (图略) 与2007年的红外云图都显示乌鲁木齐强降水过程中青藏高原的对流云系都较偏北,其北端与新疆的降水云系相接,这是热带季风强烈向北发展的重要标志。这可能为新疆的降水过程提供了水汽通道。从850 hPa与700 hPa的假相当位温来看 (图略),340 K假相当位温等值线都达到40°N以北,这表明热带季风气团基本已经到达气候平均态[20]的最北位置,非常有利于暖湿空气向新疆地区输送。静止卫星红外云图的云系特征与假相当位温的分布特征密切相关。

2 强降水的天气尺度环境条件持续暴雨过程的宏观物理条件是有稳定的大尺度环流形势、对流不稳定能量的释放与再生、强的上升运动与水汽的输送与辐合[11-12]。

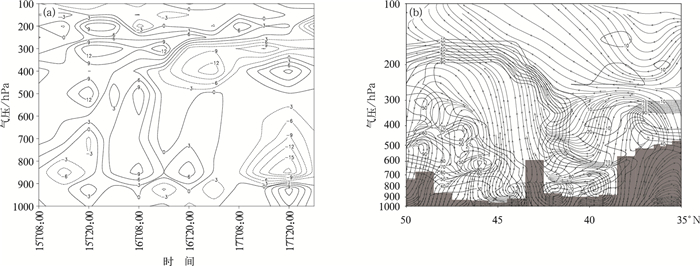

2.1 大气层结稳定度这次降水过程中,多数时段大气层结都比较稳定,其不稳定性的大气层结不明显,大气的对流性抬升不显著。从2007年7月16日与17日08:00的探空曲线来看,对流有效位能 (CAPE) 接近于零 (图略),使用14:00的地面温度与露点作为抬升气块的初始状态,计算的CAPE约为100 J·kg-1左右。由于午后太阳辐射增温,大气层结表现出了一定的不稳定性,较有利于中尺度对流系统的发展,因而降水过程中出现较显著的对流性降水特征。16日20:00沿乌鲁木齐所在87°E假相当位温及比湿经向剖面显示 (图 3a),在900~700 hPa附近表现出弱的不稳定层结,且乌鲁木齐所在位置为比湿大值区,比湿达1.2×10-2 kg·kg-1,其低层增湿明显。因此,此次暴雨天气过程发生在弱不稳定层结的大气中,并且在弱不稳定区域存在增湿区,这种温湿场的分布结构,在一定程度上加强了大气层结的不稳定性,有利于降水的发生。

|

|

| 图 3. 2007年7月16日20:00沿87°E假相当位温 (实线,单位:K) 和比湿 (虚线,单位:10-3 kg·kg-1) 经向剖面 (阴影代表地形)(a) 及2007年7月14—17日新疆乌鲁木齐所在位置 (43.5°N,87.4°E) 水平风场和相对湿度 (单位:%) 的时间-高度演变 (b) Fig 3. Meridional cross section along 87°E of the pseudo-potential temperature (solid lines, unit: K) and specific humidity (dashed lines, unit: 10-3 kg·kg-1) at 20:00 16 July 2007(the shaded denotes the topography) (a), time-height evolution of the horizontal wind field and the relative humidity (unit:%) over Urumqi (43.5°N, 87.4°E) during 14—17 July 2007 (b) | |

沿乌鲁木齐所在位置 (43.5°N,87.4°E) 的相对湿度和水平风场的时间高度演变图 (图 3b) 表明,2007年7月15日20:00后,对流层中上层为西南风,出现了明显的湿度大值区。16日08:00对流层中高层风场转为偏南风。随后风场转为偏东风,湿层也明显向下扩展,此时也是降水开始的时段。随着强降水的发展,整层相对湿度都在90%以上。可见,东部的水汽输送对新疆暴雨起到重要作用。

综上所述,温湿场分布表明:这次暴雨过程中的气团具有一定的潜在不稳定特征,且不同降水时段稳定性特征有所不同,因而降水过程中表现出层状降水和对流性降水相混合的特征 (图 1b和1c), 可见,热力强迫对暴雨加强具有一定的作用。

2.2 干冷空气活动及其对暴雨的作用 2.2.1 干冷空气活动特点中纬度地区暴雨的产生和发展除了与暖湿气流有关外,还与干冷空气活动密不可分。沿乌鲁木齐所在位置 (43.5°N,87.4°E) 的温度平流随时间演变图 (图 4a) 可以看出,在暴雨发生前,整个对流层中低层均为暖平流,从2007年7月16日08:00之后,在500~300 hPa附近为冷平流,随着高层冷平流的增强,整个气层的不稳定层结增强,乌鲁木齐出现强降水。随后,冷平流扩展至整个对流层中低层。17日20:00冷平流中心位于850 hPa,强度达到最大,为-1.8×10-6s-1,此时整个气层变得稳定,乌鲁木齐的降水也已结束。16日20:00沿87.4°E的相对湿度和v-ω经向环流垂直剖面 (图 4b) 可以看出,在乌鲁木齐上空为上升运动区,也是相对湿度大值区,而在40°N附近700 hPa以上对应干区,并在700~300 hPa间为下沉气流。下沉气流将低涡西南侧对流层高层的干空气向下、向北送至乌鲁木齐地区。此次暴雨过程中,在低涡的西南方向,明显有从对流层中高层到对流层低层的干空气侵入。

|

|

| 图 4. 2007年7月15—17日乌鲁木齐所在位置 (43.5°N,87.4°E) 温度平流 (单位:10-5 K·s-1)(a), 7月16日20:00沿87.4°E的相对湿度 (等值线,单位:%) 和v-ω风场垂直剖面 (流线) (阴影代表地形)(b) Fig 4. Temperature advection (unit: 10-5 K·s-1) over Urumqi (43.5°N, 87.4°E) during 15—17 July 2007(a) and vertical cross section of the relative humidity (isolines, unit: %) and v-ω wind (streamlines) fields along 87.4°E at 20:00 16 July 2007 (the shaded denotes the topography) (b) | |

2.2.2 干冷空气侵入对低涡的维持作用

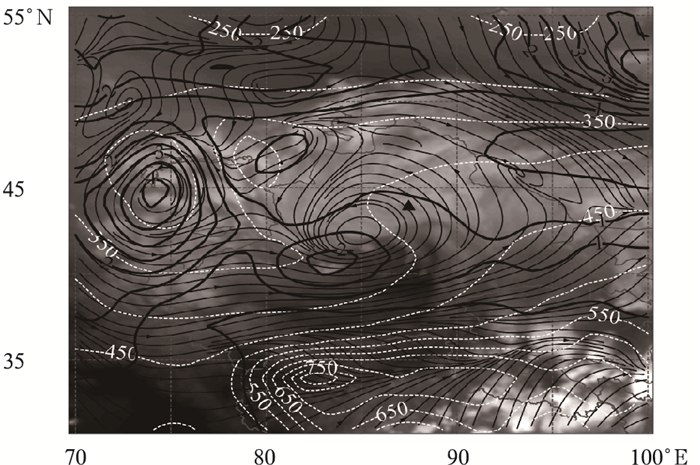

从等熵位涡分布与静止卫星水汽图像 (图 5) 来看,低涡西南侧对流层中高层下沉的干气流,在水汽图像上表现为暗区,与图 4b中40°N附近下沉的干空气相对应。低涡的东南侧为暖输送带。对比330 K等熵面的位涡、流场分布可以看到,对流层中高层下沉的干气流形成的暗区正对应于高位涡区,从等熵面流场来看,具有较高位涡值的气块来自西侧的对流层中上层 (等气压线为低值区)。高位涡区的东南侧为高压区,暖湿空气沿等熵面向北与西北方向运动时上升。

|

|

| 图 5. 2007年7月16日18:00 FY-2C水汽图像与20:00 330 K等熵面流线、等压线 (点线, 单位:hPa) 和位涡 (黑色实线,单位:PVU) 分布 (▲为乌鲁木齐) Fig 5. FY-2C water vapor image at 18:00 16 July 2007 and streamlines, the isobar (dot lines, unit: hPa) and the potential vorticity (black solid lines, unit: PVU) at 330 K isentropic surface at 20:00 16 July 2007(▲ denotes Urumqi) | |

研究指出,对流层中上层的正位涡异常会改变温度场结构,激发出一个气旋性环流[21-22]。当对流层中高层的正位涡异常与斜压相互作用时可以导致气旋生。丁一汇等[23]对2004年12月22日—2005年1月1日的强寒潮事件进行了系统分析,很好地跟踪了冷空气的移动。在本个例中,对流层中上层的干冷空气侵入,即高位涡异常,一方面表明触发暴雨的冷空气沿西北路径侵入,另一方面高位涡异常有利于对流层低层的涡度增加与低涡维持。在低涡的西南侧40°N附近为正位涡异常区,同时在40°N附近存在斜压锋区。当正位涡异常区逼近锋区,和涡度相联系的环流引起热力平流,在高空涡度异常偏东的地方导致低层异常增暖,引发气旋性环流,该环流进一步增强了高空正位涡异常导致的环流,加强了垂直运动,从而增强了气旋生,有利于这次低涡过程的维持。

综上所述,干冷空气侵入是低涡得以长时间维持的重要原因之一, 低涡的长时间维持是该次降水过程长时间维持的重要天气尺度原因。

2.3 水汽供应 2.3.1 水汽来源暴雨发生前,从500 hPa的温度露点差分布可以看出 (图略),存在两个温度露点差的小值区, 一个位于南疆北部,另一个位于甘肃西部以及青藏高原东部地区。可见,这是为此次新疆暴雨提供水汽的两个重要通道。

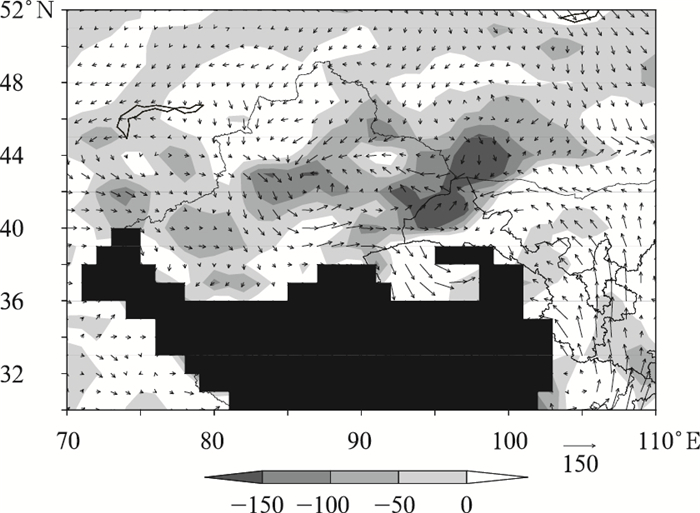

从2007年7月16日20:00 700 hPa水平水汽通量及其整层水汽通量散度图 (图 6) 中可知水汽的主要来源:其中最主要的是孟加拉湾的水汽绕过青藏高原从东侧向北输送;另一条是南疆北部的偏西气流经西部携带的水汽从南部卷入低涡。此外,在低涡东移过程中自身也携带水汽,整层的水汽通量散度对应着一个整层的水汽辐合带,且水汽辐合带呈东西向带状分布,其最强中心基本位于乌鲁木齐,达到了-1.5 g·cm-2·s-1,说明低涡在发展过程中,其所在区域有水汽集中,有利于强降水的发生。

|

|

| 图 6. 2007年7月16日20:00 700 hPa水平水汽通量 (单位:g·cm-1·s-1·hPa-1) 和整层水汽通量散度 (灰色阴影,单位:10-2 g·cm-2·s-1) (黑色阴影为高度大于3000 m区域) Fig 6. Distribution of the horizontal moisture flux at 700 hPa (unit:g·cm-1·s-1·hPa-1) and divergence of moisture flux in the whole layer (gray area, unit: 10-2 g·cm-2·s-1) at 20:00 16 July 2007 (the black area shows topography more than 3000 m) | |

2.3.2 水汽的迅速辐合集中

从乌鲁木齐探空资料来看,乌鲁木齐在强降水出现之前对流层低层空气非常干燥,2007年7月16日08:00 700 hPa温度露点差达到10℃,到16日20:00温度露点差减小为4.9℃。由于中亚低涡东移,使得青藏高原东部—甘肃西部一线的偏南风携带水汽经北疆东部向西辐合集中,同时南疆北部偏西气流也卷入低涡辐合集中。低值系统的上升运动区叠加在低层风场辐合的上升运动区,加大了上升运动,形成大降水。此时高空有副热带急流的辐散区配合,其抽吸作用使得降水强度进一步加大。

3 强降水过程的中尺度特征由于自动站、闪电等资料缺乏,本文仅从FY-2C静止卫星云图与乌鲁木齐多普勒天气雷达资料来分析强降水的中尺度特征。图 1的1 h降水表明乌鲁木齐在2007年7月16日18:00—19:00降水最强,达到14 mm,虽然17日12:00—13:00降水量达9 mm,但从图 1c中给出的分钟降水量演变以及图 7中雷达资料揭示的中尺度特征都没有16日强降水显著,因此重点分析7月16日18:00—19:00卫星与雷达资料揭示的中尺度特征。1996年的强降水过程由于资料缺乏,只有静止卫星红外云图可以进行相应的中尺度特征分析,以进行对比。

|

|

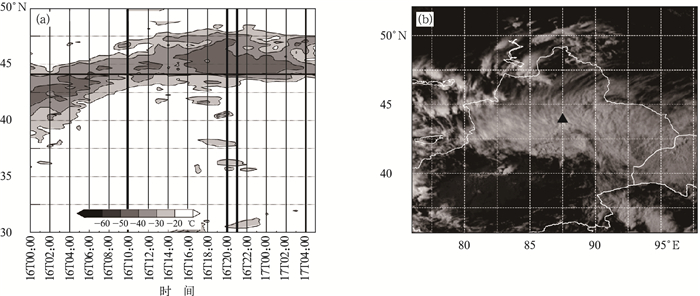

| 图 7. 2007年7月FY-2C TBB沿87.5°E经向-时间演变与增强可见光云图 (a)16—17日FY-2C TBB沿87.5°E经向-时间演变 (单位:℃;黑色粗横线为乌鲁木齐位置,黑色粗竖线为4个乌鲁木齐每小时降水超过5 mm的时次),(b)16日18:00增强可见光云图 (▲为乌鲁木齐) Fig 7. FY-2C TBB evolution and visible satellite image in July 2007 (a) FY-2C TBB evolution during 16—17 July (unit: ℃; the black horizontal line denotes the position of Urumqi, the four black vertical lines denote the time that the precipitation per hour exceeding 5 mm) along 87.5°E, (b) enhanced visible satellite image at 18:00 16 July 2007 (▲ denotes Urumqi) | |

3.1 静止卫星云图揭示的中尺度特征

如前所述,导致乌鲁木齐强降水的低涡系统自西向东移动。从静止卫星红外云图的演变来看,低涡云系还具有自南向北缓慢移动的分量 (图 7a),并在强降水时段稳定于45°N附近。对沿87.5°E TBB经向-时间演变 (图 7a) 可以看到,低TBB的降水云系长时间的稳定维持是造成2007年新疆暴雨的直接原因。导致乌鲁木齐强降水对流云系的TBB数值在-40~-30℃之间,表明这次强降水过程的对流系统明显不及我国东部同类系统发展旺盛。从逐时TBB分布可知存在多个TBB低值中心。1996年7月强降水过程的TBB数值与此类似,也分布有多个低TBB中心,但降水云系的整体分布特征不同于2007年的个例,1996年降水云系更类似于高空槽云系,云系自南向北移动。

需要指出的是,在强降水发生前,乌鲁木齐区域上空的TBB虽然也达到了-30℃左右,可见光云图显示主要是高空卷云 (图略),云体比较稀薄,并非密实的对流云。强降水时段,虽然TBB变化不大,但从图 7b的可见光云图显示,2007年7月乌鲁木齐上空的降水云系已发展得比较密实,云顶纹理比较粗糙,其中有多个较小尺度的具有上冲云顶的对流云在发展,从同时刻的乌鲁木齐测站常规地面观测来看 (图略), 有积雨云在发展。如前文所述,可见光云图的丝缕状结构也清楚地显示出对流层高层的急流与辐散流场。

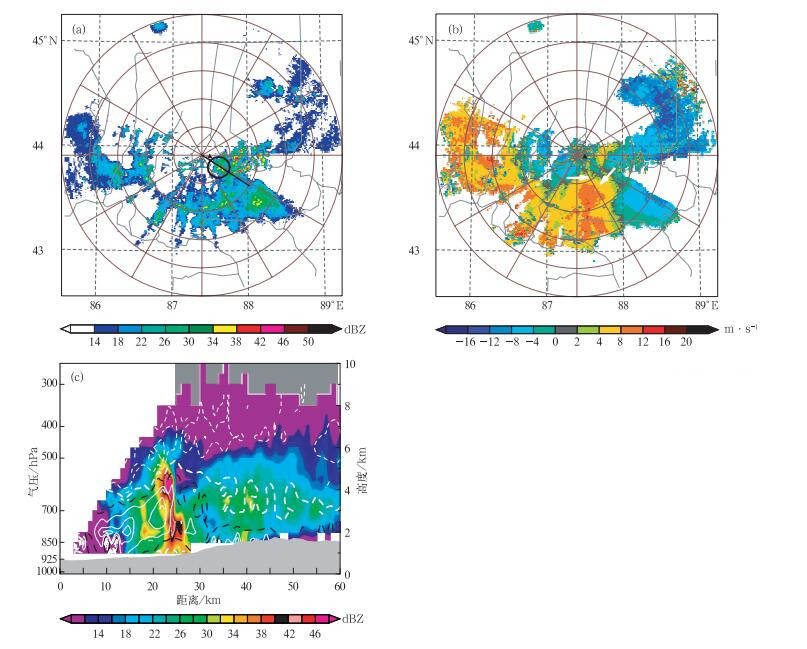

3.2 雷达资料揭示的中尺度特征乌鲁木齐雷达资料清楚地揭示了2007年这次暴雨过程的中尺度对流特征。雷达组合反射率因子产品显示强降水回波为较典型的絮状回波,具有较低反射率因子的层状云降水与较高反射率因子的对流降水相混合的特征;动画演示与虚拟三维显示表明在2007年7日16日18:00—19:00连续有3个自东北向西南移动的γ-中尺度 (水平尺度只有几公里) 降水云团影响乌鲁木齐 (图 8a),这些中尺度云团镶嵌在大片层状降水回波中,水平尺度小,持续时间较短,但组合反射率因子产品显示其最强反射率因子超过50 dBZ,这说明强对流系统中可能存在冰晶,其上升气流已伸展到0℃层以上。对照地势分布可以看到,这些γ-中尺度降水雨团主要位于天山北坡,低层风向的迎风坡,为自东北向西南移动。

|

|

| 图 8. 2007年7月16日18:46—18:51乌鲁木齐雷达观测图像 (a)1.5°仰角反射率因子, (b)1.5°仰角径向速度 (白色箭头表示风向), (c) 沿122°方位角 (图a中黑色实线) 反射率因子 (彩色填充区) 与径向速度 (等值线,单位:m·s-1) 垂直剖面 (填充灰度为地形高度) Fig 8. Radar images observed at Urumqi for 18:46—18:51 16 July 2007 (a) reflectivity at 1.5° elevation, (b) radial base velocity at 1.5° elevation (the white arrows denote the wind directions), (c) vertical section of reflectivity and radial base velocity (isolines, unit:m·s-1) along the black solid line in Fig. 8a (azimuth: 122°; the shaded denotes topography) | |

径向速度场零线具有明显的折角 (图 8b) 与正负速度分布表明:乌鲁木齐附近风场具有明显的切变与辐合,这正是低涡系统对流层低层风场在雷达径向速度场上的反映,低涡系统所表现出的中尺度风场切变与辐合正是本次暴雨过程触发中尺度对流风暴的重要动力机制。图 8b中白色箭头表示依据速度零线分布所判别出的风向,其判别依据是径向速度零线处的风向与雷达矢径正交,同时结合零线邻近点的正负速度分布来判别。

从反射率因子的垂直剖面 (图 8c) 和反射率因子三维等值面 (图略) 可以看到,强回波具有明显的悬垂和倾斜特征,结合径向速度场来看,高低层风场这种悬垂和倾斜特征与高低空的垂直风切变有关;但强回波垂直伸展并不高,回波顶高只伸展到距离地面4~5 km (海拔高度为5~6 km) 左右的高度 (图 8c),这没有我国东部地区强对流系统发展旺盛。

乌鲁木齐多普勒雷达观测还表明多个仰角的径向速度场都具有S形零线结构,反演的VAD垂直风廓线产品 (图略) 显示对流层风向主要为顺时针转变,这都表明强降水发生时段乌鲁木齐上空主要为暖平流。

图 8c表明,中尺度对流雨团主要发生在2~4.5 km高度处径向速度极大值的远离雷达侧,此处为径向速度辐合区,结合该区域地势分布来看,这个径向速度辐合区与地势分布无关,是中亚低涡风场在雷达径向速度场上的反映。这种强反射率因子与径向速度辐合区相配合的特征在16日18:00—19:00多个时次雷达观测上都有体现 (图略)。此外值得注意的是,在较低的仰角径向速度场 (0.5°, 1.5°仰角) 上也具有明显的径向风辐合 (图 8b与图 8c) 与强反射率因子区 (图 8a) 相对应,但不同于较高高度处的径向速度辐合区的是,该辐合区厚度比较浅薄,只存在低仰角的径向速度场 (图 8c,高度约为1~1.5 km),这种低高度处的径向速度辐合可能与该处地势分布有关,也可能与中尺度对流雨团中的上升、下沉气流配置有关。

由于地形分布不仅对于暴雨的发生、发展具有动力触发作用,同时在辐射作用下也会改变局地边界层内的大气热力结构和热力环流,又由于大气环流不同尺度间的相互作用也会对暴雨的发生、发展具有一定作用,因此地形对暴雨发展的影响是一个非常复杂的问题。地形对暴雨的触发作用主要表现为迎风面喇叭口地形造成低层气流辐合强迫抬升,还表现在与地形差异所导致的热力环流 (比如山谷风) 上。因此需要详细的自动站风场资料,并使用高分辨率数值模式进行诊断分析和控制试验,来深入分析天山地形分布对乌鲁木齐暴雨的作用。本文工作利用已有的观测资料对此次暴雨过程的天气尺度和中尺度特征进行分析,为今后更深入和细致的分析提供基础。

对比我国东部暴雨和新疆内陆暴雨的中尺度特征,两者具有以下一些不同点:① 我国东部暴雨中尺度对流发展旺盛,大部分个例的云顶亮温低于-50℃,特别是南方的强降水过程,具有明显的对流性质,有些云顶亮温可达-85~-70℃;而本次新疆强降水过程对流发展不是非常旺盛,云顶亮温为-40~-30℃,但可见光云图表明云顶纹理比较粗糙、密实,具有明显的中尺度对流云特征。② 我国东部暴雨回波顶高可达8~13 km左右,而此次新疆暴雨强回波垂直伸展不是太高,回波顶高只距地面4~5 km (海拔高度为5~6 km) 左右的高度,这明显不及我国东部地区强对流系统发展旺盛。

4 结论2007年7月16—17日的新疆暴雨过程的雨带特征、静止卫星云图特征以及高低空天气系统配置说明这是一次大尺度斜压过程,中亚低涡是此次降水过程的主要影响系统。静止卫星高分辨率可见光云图、TBB分布以及多普勒天气雷达资料都表明这次暴雨过程有多个γ-中尺度对流雨团发生,但这些对流雨团发展明显不及我国东部旺盛。具体结论如下:

1) 大尺度形势场表明:本次降水过程是乌拉尔山阻塞高压东南侧的中亚低涡东移造成的。干冷空气的侵入对暴雨的加强和发展起重要作用,也是低涡长时间维持的一个重要原因。

2) 本次低涡降水过程对应整层的水汽辐合。强降水的水汽来源一个位于南疆北部,另一个位于青藏高原东部以及甘肃西部地区。

3) 对比我国东部暴雨,本次新疆内陆暴雨在大尺度天气特征方面有以下特点:对流层中低层没有明显的低空急流;水汽通过远距离输送并迅速集中辐合;大气不稳定层结较弱;干冷空气来自对流层中层,其高层偏南风活动强盛。

4) 从本次降水过程的中尺度特征来看,具有相较我国东部暴雨云团不太低的云顶亮温,中尺度对流雨团尺度只有γ-中尺度,回波顶高距离地面也只有4~5 km,这不同于我国东部地区的暴雨云团特征。但中尺度雨团具有悬垂、倾斜的特征和较强的垂直风切变。雷达径向速度场揭示的中尺度雨团远离雷达侧的径向速度辐合可能是中尺度雨团的重要触发机制。

本次强降水过程的γ-中尺度降水雨团主要位于天山北坡,低层风向的迎风坡。由于乌鲁木齐位于北向喇叭口地形的北部,这有利于对流层低层偏北气流的回流抬升,因此地形对中尺度雨团的触发可能有重要作用,但有待于使用高分辨率中尺度数值模式进行更仔细的研究。今后还将对导致这次暴雨过程的中亚低涡的结构、移动路径以及移动机制等相关科学问题做进一步研究,也将搜集更多中亚低涡暴雨个例与相应历史资料,以总结、概括这类暴雨的天气形势特征。

致谢 感谢国家卫星气象中心中国遥感数据网 ( http://satellite.cma.gov.cn/)提供了FY-2C卫星资料。感谢国家气象中心沃伟峰提供雷达资料处理软件。| [1] | 张家宝, 邓子风. 新疆降水概论. 北京: 气象出版社, 1987, 4-7;89-117. |

| [2] | 史玉光, 孙照渤, 杨青. 新疆区域面雨量分布特征及其变化规律. 应用气象学报, 2008, 19, (3): 326–332. |

| [3] | 蒋军, 谭艳梅, 李如琦. 2004年7月新疆特大暴雨过程的诊断分析. 新疆气象, 2005, 28, (4): 4–6. |

| [4] | 李霞, 白慧星, 汤浩. 新疆"96.7"大暴雨过程中主要天气系统结构的天气动力学分析. 新疆气象, 197, 20, (5): 10–12. |

| [5] | 王旭, 马禹, 赵兵科, 等. 新疆"96.7"特大暴雨水汽输送通道研究. 新疆气象, 1999, 22, (5): 5–8. |

| [6] | 陈永林, 杨引明, 曹晓刚, 等. 上海"0185"特大暴雨的中尺度强对流系统活动特征及其环流背景的分析研究. 应用气象学报, 2007, 18, (1): 29–35. |

| [7] | 王瑾, 蒋建莹, 江吉喜. "7.18"济南突发性大暴雨特征. 应用气象学报, 2009, 20, (3): 295–302. |

| [8] | 郭虎, 段丽, 杨波, 等. 0679香山局地大暴雨的中小尺度天气分析. 应用气象学报, 2008, 19, (3): 265–275. |

| [9] | 何立富, 陈涛, 周庆亮, 等. 北京"7.10"暴雨β-中尺度对流系统分析. 应用气象学报, 2007, 18, (5): 655–665. |

| [10] | 祁秀香, 郑永光. 2007年夏季我国深对流活动时空分布特征. 应用气象学报, 2009, 20, (3): 286–294. |

| [11] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980: 7–8. |

| [12] | 丁一汇. 暴雨和中尺度气象学问题. 气象学报, 1994, 52, (3): 274–284. DOI:10.11676/qxxb1994.036 |

| [13] | 方宗义, 覃丹宇. 暴雨云团的卫星监测和研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 583–593. |

| [14] | 庄薇, 刘黎平, 王楠. 新疆地区一次对流性降水的三维中尺度风场研究. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 444–451. |

| [15] | 郑永光, 王洪庆, 陶祖钰, 等. Windows下二维气象绘图软件——客观分析诊断图形系统. 气象, 2002, 28, (3): 42–45. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2002.03.009 |

| [16] | 郑永光, 陈炯, 王洪庆, 等. 一个气象数据分析绘图软件的设计与开发. 应用气象学报, 2004, 15, (4): 506–509. |

| [17] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCAR/NCEP 40-year reanalysis project. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77, (3): 437–471. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

| [18] | 郑永光, 朱佩君, 白洁, 等. Windows下静止卫星云图处理软件. 气象, 2003, 29, (6): 16–21. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.06.004 |

| [19] | 郑永光, 陈炯, 朱佩君. 改进的静止卫星云图软件处理系统. 气象, 2007, 33, (12): 103–109. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.12.016 |

| [20] | 郑永光, 张春喜, 陈炯, 等. 用NCEP资料分析华北暖季对流性天气的气候背景. 北京大学学报 (自然科学版), 2007, 43, (5): 600–608. |

| [21] | Hoskins B J, McIntyre M E, Robertson A W. On the use and significance of isentropic potential vorticity maps. Q J R Meteorol Soc, 1985, 111: 877–946. DOI:10.1002/qj.49711147002 |

| [22] | Santurette P, Georgiev C G. Weather Analysis and Forecasting: Applying Satellite Water Vapor Imagery and Potential Vorticity Analysis. Burlington: Elsevier Academic Press, 2005: 1–13. |

| [23] | 丁一汇, 马晓青. 2004/2005年冬季强寒潮事件的等熵位涡分析. 气象学报, 2007, 65, (5): 695–707. DOI:10.11676/qxxb2007.065 |

2011, 22 (1): 12-22

2011, 22 (1): 12-22