短期气候预测主要是指月、季、年时间尺度的气候预测。短期气候预测是依据大气科学原理,运用气候动力学、统计学等手段,在研究气候异常成因的基础上对未来气候趋势进行预测。1958年我国正式发布短期气候预测业务产品,随着短期气候预测理论和方法研究的不断深入,对于影响我国气候异常的物理因素和物理过程的认识也在不断丰富,预测方法亦有很大拓展。但是,短期气候预测是一个复杂的科学难题,目前从理论、方法和实践上都还很不成熟,特别是由于我国气候变化受到青藏高原、东亚季风、海洋等诸多因素的共同作用,气候异常的成因极其复杂,使得目前我国短期气候预测水平还不能满足国家经济发展和防灾减灾的迫切需求。

短期气候预测不是逐日天气预报的延伸,预测的对象是气候,而不是天气。因此,虽然逐日天气预报存在时效为两周左右的上限[1],但并不意味着月、季、年时间尺度的气候是不可预测的。研究证实,影响短期气候变化的因素主要有两方面[2-4]:一是外强迫的作用,如海温、海冰、积雪、土壤等异常下垫面的强迫作用,它们的变化缓慢,并具有持续性特征,这就为预测短期气候提供了物理背景;二是大气内部动力不稳定性及非线性相互作用。值得注意的是,短期气候预测的对象是大气运动的大尺度超长波,表现为各类大尺度的大气涛动、大气遥相关型和多时间尺度振荡等特征,这些均为短期气候预测提供了物理基础。

虽然短期气候预测是世界科学难题,但科学家们始终没有放弃对气候预测理论和方法的研究。近年来,国内外更是将气候预测研究作为重点发展的领域[5]。美国、英国、德国、日本等发达国家均大规模开展了气候预测理论和方法研究[6]。我国是开展短期气候预测研究和业务工作较早的国家之一,经历了简单经验统计分析、数理统计、动力气候模式等几个发展阶段[7-8]。近年来,我国开展了一系列有关短期气候预测理论和方法的研究和试验,随着计算机技术的飞速发展及对影响我国气候异常观测事实的逐渐积累,气象学家对影响我国气候异常物理机制的认识不断提高,关于我国短期气候预测理论和方法的研究取得一系列进展。本文就我国短期气候预测的物理基础及短期气候预测方法的发展历程做一简要概述,由于作者水平及文章篇幅所限,难免会以偏概全;另外,文中还介绍了作者建立短期气候预测模型的一些思路, 以供参考。

1 短期气候预测的物理基础影响短期气候变化的主要因素来自外强迫和大气内部两个方面,那么,制作短期气候预测的物理基础支撑也应来自这两方面。

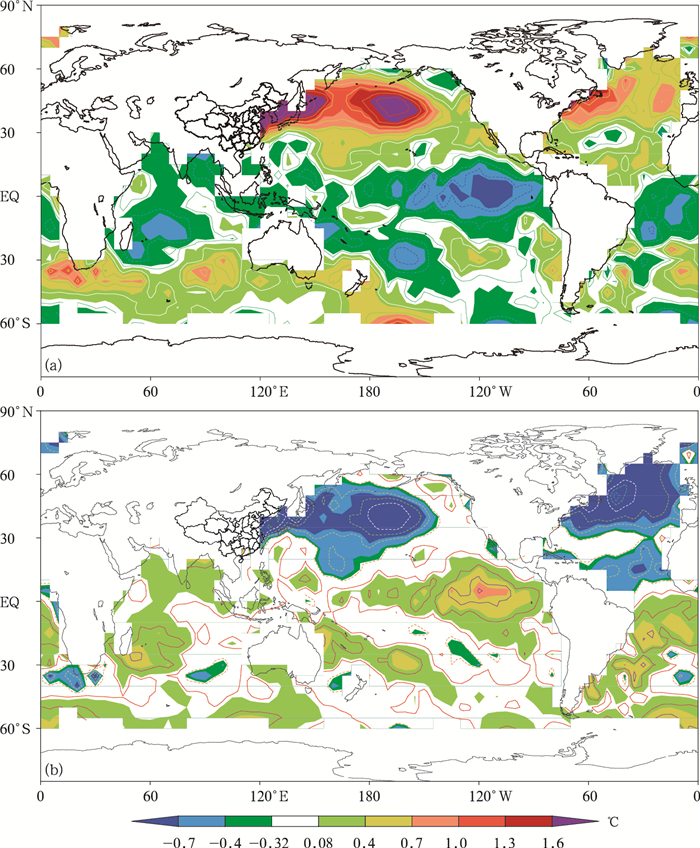

1.1 外强迫信号对大气运动的影响海洋具有持续时间长、空间尺度大的特征, 在气候变化过程中扮演重要角色,特别是发生在热带太平洋海域的El Niño/La Niña现象是目前公认的影响全球大气环流和气候的强信号[9-10]。有研究表明,东亚夏季风准两年振荡可能与热带太平洋海表温度的变化密切相关[11-12],而我国夏季降水的准两年振荡特征是对这种海气相互作用的响应。此外,北太平洋海表温度具有25~35年的更长时间的周期变化,且在1976年出现了1次显著的突变[13]。从年代际的尺度考察全球海表温度与淮河流域夏季降水的关系,可以清晰地显现海温对降水的影响[14]。图 1a为淮河流域夏季多雨时段 (1943—1964年) 与少雨时段 (1922—1942年) 全球海表温度40年尺度分量的差值分布。由图 1a可知,太平洋呈现典型的La Niña冷位相分布型。图 1b为淮河流域夏季少雨时段 (1965—1997年) 与多雨时段 (1943—1964年) 的海表温度40年分量的差值分布。与图 1a相反,太平洋呈现典型的El Niño暖位相分布型,这一工作印证了东亚夏季风降水与太平洋海表温度异常之间存在年代际变化特征的结论[15-16]。

|

|

| 图 1. 淮河流域不同气候时段海表温度年代际分量平均值的差值分布 (阴影部分表示差值超过0.05显著性水平) (a) 1943—1964年与1922—1942年,(b) 1965—1997年与1943—1964年 Fig 1. Difference of SST interdecadal sector between different climate periods of summer precipitation over Huaihe River Valley (shaded area denotes passing the test of 0.05 level) (a) 1943—1964 and 1922—1942, (b) 1965—1997 and 1943—1964 | |

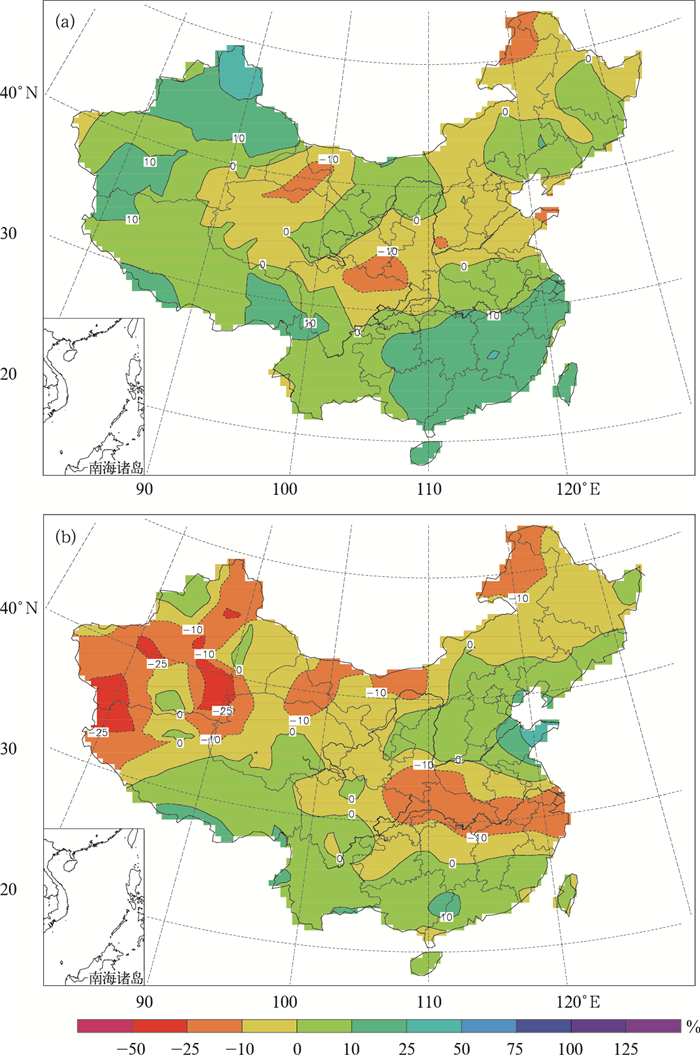

积雪反射率可以减少到达地面的太阳辐射, 冰雪融化吸收大量热量, 冰雪异常可以激发各种遥相关型,并进一步影响大气环流。青藏高原积雪作为重要的陆面强迫因子是我国短期气候预测的一个重要物理基础。科学家很早就关注青藏高原对东亚夏季风及我国气候的影响。研究表明,青藏高原冬季积雪与东亚夏季风的强弱存在负相关关系,进而影响我国夏季雨带的位置[17-19]。青藏高原冬季积雪影响夏季降水的物理过程可以总结为[20]:冬季积雪多,青藏高原春、夏季感热弱,引起上升运动弱,不利于青藏高原感热通量向上输送,青藏高原上空对流层加热弱,对流层温度低,导致东亚夏季风弱,长江流域及其以南降水易偏多。图 2给出青藏高原冬季积雪偏多年份和偏少年份我国夏季降水距平百分率合成分布图。当青藏高原冬季积雪偏多时,我国东部夏季主要多雨带集中在长江流域及其以南地区,北方降水偏少 (图 2a);当青藏高原冬季积雪偏少时,华南和淮河流域及以北地区降水偏多,长江流域降水偏少 (图 2b)。此外,青藏高原也是向长江中下游输送水汽的重要通道[21-22]。冬、春季欧亚积雪的异常变化与我国夏季降水也有密切关系[23-24],特别是我国东部夏季20世纪80年代后期出现南方多雨的年代际转型与欧亚大陆春季积雪的年代际变化有关。80年代末,欧亚大陆春季积雪明显减少,我国南方降水明显增加。欧亚大陆春季积雪通过500 hPa激发出大气遥相关波列,遥相关波列可以从春季持续到夏季,导致我国北方为高压所控制,南方为微弱低压所控制,使得南方出现降水偏多。

|

|

| 图 2. 青藏高原冬季积雪偏多年份 (a) 和偏少年份 (b) 我国夏季降水距平百分率合成分布 Fig 2. Percentage anomalies of summer precipitation in China during rich snow years (a) and deficient snow years (b) in Tibetan Plateau | |

海冰也是一个能够引发大范围气候异常的外强迫因子[25-27], 数值试验结果表明,在巴伦支海多冰年,6月长江流域降水偏多,长江以北降水偏少。前期土壤湿度的强迫作用也会引起气候异常[28],诊断分析表明:春季从长江中下游到华北的土壤湿度偏湿、东北土壤湿度偏干时, 对应我国夏季东北和长江流域降水偏多, 华北和华南降水偏少[29]。

1.2 大气内部运动特性大气环流的运动和结构变化是直接导致气候异常的主要因素。科学家们揭示出大气环流的一些大尺度振荡现象,并发现这些振荡现象与某些区域的气候异常密切相关,正是大气环流的这些大尺度变动为短期气候预测提供了重要的物理基础。

早在20世纪二三十年代Walker就系统地提出了全球三大涛动概念,即北大西洋涛动 (North Atlantic Oscillation, NAO)、北太平洋涛动 (North Pacific Oscillation, NPO) 和南方涛动 (Southern Oscillation, SO)[30]。大量诊断分析和数值模拟成果表明:NAO,NPO和SO均对我国气候异常产生重要影响[31-32]。Thompson等在20世纪末又发现了北半球海平面气压的突出模态,提出了北极涛动 (Arctic Oscillation, AO) 的概念[33]。研究发现,AO具有显著的纬向对称特征, 其相当正压结构可以从对流层延伸至平流层。AO的强弱变化直接导致中纬度地区与极地气压和大气质量的反向涛动[34]。AO主要通过对中纬度地区阻塞形势的控制来影响北半球的极端天气气候事件[35-36]。AO在冬季表现得尤为活跃,是我国冬季气温预测的重要因子,尤其与我国寒潮天气过程关系密切。当冬季AO处在异常负位相时,极易诱发我国中东部地区寒潮灾害的发生[37]。在影响长江中下游夏季降水异常的众多前期因子中,冬、春季AO年际变化的贡献较大[38]。关于冬、春季AO影响长江中下游夏季降水的物理过程目前还没有统一认识。有研究表明[39],2—3月AO对长江中下游夏季梅雨的作用更明显,梅雨异常可能受到平流层大气环流异常的影响,而这种影响是通过AO的变化实现的。2月平流层大气环流影响3月对流层AO,3月AO形势异常可能通过影响东亚夏季对流层大气冷、暖状况和环流,在长江中下游导致异常垂直运动和辐散、辐合形势,从而影响夏季梅雨降水。但是,这种关系也不是固定不变的,而是存在年代际尺度的变化特征。在全球气候变暖的背景下,2009—2010年的冬季,我国东北、华北地区出现了多年来少见的气温持续偏低,这与冬季AO持续维持异常强的负位相紧密相关。与北极涛动相对应的南半球大尺度模态——南极涛动 (AntArctic Oscillation, AAO) 同样与我国气候异常有密切关系,特别是对长江中下游夏季降水预测有一定的指示意义[40-41]。

东亚遥相关型在我国夏季雨带分布预测中起重要作用,特别是东亚地区500 hPa高度距平场上,高、中、低纬度环流系统显现出的“+-+”和“-+-”两种典型遥相关距平分布,对我国夏季降水分布有明显影响[42]。事实上,这种典型遥相关型是与阻塞高压、西太平洋副热带高压及西风带等系统紧密联系的。诊断分析表明:当夏季东亚地区500 hPa高度距平场上以显著的“+-+”分布为主时,多雨带位置易偏南,长江流域及其以南地区降水易偏多,北方地区降水易偏少;当夏季东亚地区500 hPa高度距平场上以“-+-”分布为主,多雨带位置易偏北,北方大部地区降水偏多[43-44]。

准两年振荡 (Quasi Biennial Oscillation, QBO) 是大气中最稳定的年际尺度准周期振荡,它最早是在分析热带平流层低层纬向风特征时发现的[45]。之后,科学家们又陆续揭示出对流层环流、印度季风、东亚季风同样具有明显的准两年振荡[46-47], 并将其称作对流层准两年振荡 (Troposperic Biennial Oscillation, TBO)。与东亚夏季风准两年振荡相对应,我国夏季降水亦具有显著的准两年振荡特征[48]。显然,QBO和TBO可以为短期气候预测提供物理基础。观测和理论研究表明, 主要由外部热源和大气内部非线性相互作用共同激发的大气低频变化,即大气季节内振荡 (Intraseasonal Oscillation, ISO) 是持续性异常环流出现的强信号之一[49-50]。另外,东亚副热带季风的重要系统——西太平洋副热带高压具有10~20 d准两周振荡特征[51],这些均可以为10~30 d的延伸期预报及短期气候预测的滚动订正预测提供物理基础。

另外,大气环流及气象要素也具备一定统计特性。例如,大量个体综合行为的规律性、稳定的概率分布及相关特性等等[52],正是由于这些统计特性,使得统计学方法迄今为止仍是短期气候预测的主要手段。

2 短期气候预测方法发展历程的简单回顾在过去的很长时间,月、季预报被称作长期天气预报。随着可预报性研究的深入,人们将天气预报与气候预测的概念区分开来,天气预报是预报天气状况,而气候预测是预报气候异常特征。近60年来,我国的短期气候预测方法的研究与应用大致经历了以下4个时期[7]。

第1个时期,即20世纪50年代以前,主要以环流形势分析和简单统计分析为主,制作单站气温或降水的预测。20世纪50年代以后,发展了以韵律和位相为主的预测方法,并将大气长波概念引入月、季尺度的预测中来。20世纪50年代初,杨鉴初提出了历史演变法[53],在当时气象资料十分匮乏的情况下,这一方法对于我国长期预报起到非常积极的作用。历史演变法揭示了气候变化的5种特性,即持续性、相似性、周期性、最大最小可能性和转折性。持续性是指气候变量在历史上升降趋势的持久程度;相似性是指气候变量的变化在某一时期与另一时期变化形势上相似;周期性指气候变化趋势经一段间隔后重复出现;最大最小可能性则给出了历史变化的概率特性;转折性是指某一时期的气候变化特性,在另一时期发生改变,即出现了突变。以上述5个特性及其相互配合作用为依据,对未来的气候变化状态做出预测。由于历史演变法具有很好的实用性和概括性,其思路被沿用至今。

第2个时期,即20世纪60—70年代,随着计算机技术的发展,在气候预测中引入了统计学方法。到70年代中后期,多元回归、逐步回归等统计预报方法得到广泛应用和普及。我国气候统计预报学者,在对影响我国气候异常的因素进行统计诊断分析后,结合我国气候的具体特点,以多元回归方法为基础,提出分类逐步筛选因子、组合因子等一系列统计预报思路[54-56]。时至今日,虽然发展了气候数值模式预测,但统计学方法仍是我国短期气候预测业务的主要手段。当然,随着时间的推移,随着对气候系统及其对我国气候异常影响认识的不断拓展和提高,统计学预测方法的研究一直在发展[57-58]。

第3个时期,即20世纪70年代中期至80年代。动力学气候数值模式开始发展,利用全球环流模式 (Global Circulation Model, GCM) 制作月环流预测[59]。由于初始场的微小差别在积分一定时间后,导致系统状态的显著差别,限制了动力学的可预报性。80年代中期以后,针对模式存在的问题,提出了基于多个初始场的集合预报和基于蒙特卡罗方法的滞后平均预报方案,以减缓初始场误差引起的气候漂移。在此期间,基于动力与统计相结合思想的模式解释应用预报工作也陆续开展起来,主要有模式输出统计量 (Model Output Statics, MOS) 和完全预报 (Perfect Prognosis, PP) 方法[60]。MOS方法是利用模式回报资料与气象要素建立统计模型,然后利用模式预报产品进行预测;PP方法是利用历史资料与气象要素建立统计模型,然后利用模式预报产品进行预测。当时在我国MOS方法主要用于中短期天气预报。在80年代后期,我国从事长期预报的科学家利用数值模式输出产品,讨论了500 hPa高度场6个月距平的概率特性[61],并进一步利用数值模式输出,建立了春、夏季温度和降水的MOS预报方程[62]。

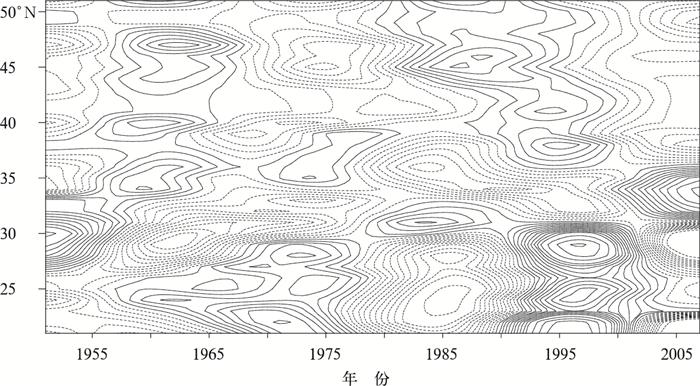

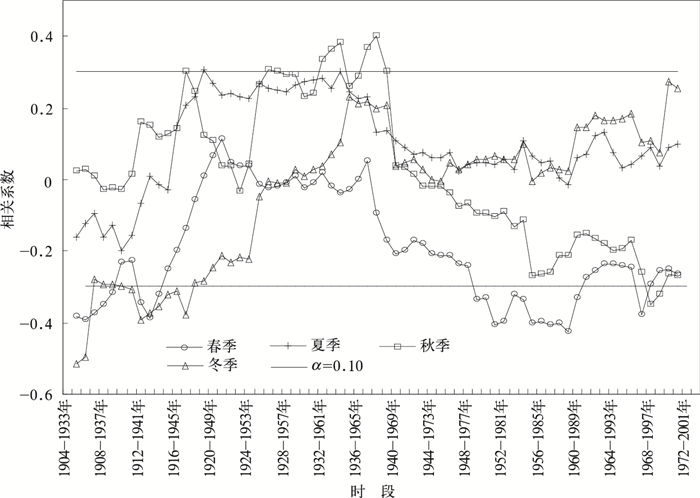

第4个时期,即20世纪90年代至今。利用耦合全球环流模式 (Coupled Global Circulation Model, CGCM) 制作季平均环流预测,但目前预报技巧还未达到业务应用的水平。近十几年来,在重视发展气候数值模式的同时,动力-统计相结合的降尺度预测方法在实际业务预测中的应用也更加广泛[63-66]。特别是近些年为了改善短期气候预测的准确率,结合我国气候变化的实际情况,提出了多种动力-统计相结合的新预报思路[67-69],主要包括在气候数值模式中应用多时刻历史信息、利用历史相似信息对数值模式预报误差进行订正的思路,并在短期气候预测业务中尝试使用[70-71]。20世纪90年代中期以后,年代际气候变化在短期气候预测中的作用得到广泛关注。年代际变化是气候变化的重要背景,对年际尺度的气候变化产生重要的调制和影响。研究表明,全球海表温度 (SST) 和大气活动中心NAO,NPO,AO等均具有显著的年代际变化特征[72-74]。事实上,我国气候的年代际变化特征也很显著。图 3给出的是我国东部地区夏季降水量的年代际分量的时间-纬度剖面图[75](图中实线表示降水偏多,虚线表示降水偏少)。由图 3可以看出,20世纪50年代前半期,除江淮流域处于降水偏多时期外,我国东部其他地区均处于偏少时期;50年代中期至60年代中期,我国北方地区降水偏多,江淮流域及其以南地区的降水偏少;60年代中期至70年代末,长江中下游及其以南地区处于降水偏多时期,淮河及北方地区处于降水偏少时期;80年代,我国东北地区及淮河流域夏季降水偏多,其余地区处于降水偏少时期;进入90年代后,东北地区、长江中下游及其以南地区的夏季降水偏多;21世纪以来,淮河流域夏季降水进入显著偏多阶段,其余地区夏季降水偏少。由此可见,夏季降水的短期气候预测需要考虑年代际变化的作用。北京2008年奥运会期间的降水趋势预测的实例证明,重视年代际气候背景的影响,对于把握降水趋势十分有帮助[76]。另一方面,大气、海洋的年代际振荡与突变,也给降水预报增加了更大的不确定性。图 4是长江中下游夏季降水量与前期秋、冬、春季及同期夏季AO指数30年的滑动相关系数[38](其中α为显著性水平)。由图 4可以看出,降水量与AO之间的相关存在不稳定性,相关系数随时间变化呈现年代际位相差异,这种现象表明:长江中下游夏季降水异常与影响因子之间的关系错综复杂,这给降水的短期气候预测带来了困难。

|

|

| 图 3. 我国东部夏季降水年代际变化的时间-纬度剖面图 Fig 3. The time-latitude cross section of interdecadal oscillation of summer precipitation in the east of China | |

|

|

| 图 4. 长江中下游夏季降水与AO的30年滑动相关系数 Fig 4. The 30-year running correlation coefficients between summer precipitation over the mid-lower reaches of the Yangtze and AO | |

3 我国夏季降水趋势分布的客观预测模型及集成预报方法

我国夏季降水趋势分布预测是短期气候预测最重要的业务内容之一。但是,由于影响我国夏季降水的因素十分复杂,且气候背景噪音很强,致使降水的短期气候预测难度很大。因此,研究客观预测模型和集成预报方法,是提高预测准确率的重要手段。下面介绍的是近十几年作者提出的统计学或统计与动力相结合的我国夏季降水的预报思路,相关预报细节及应用实例请参阅已发表的文献。

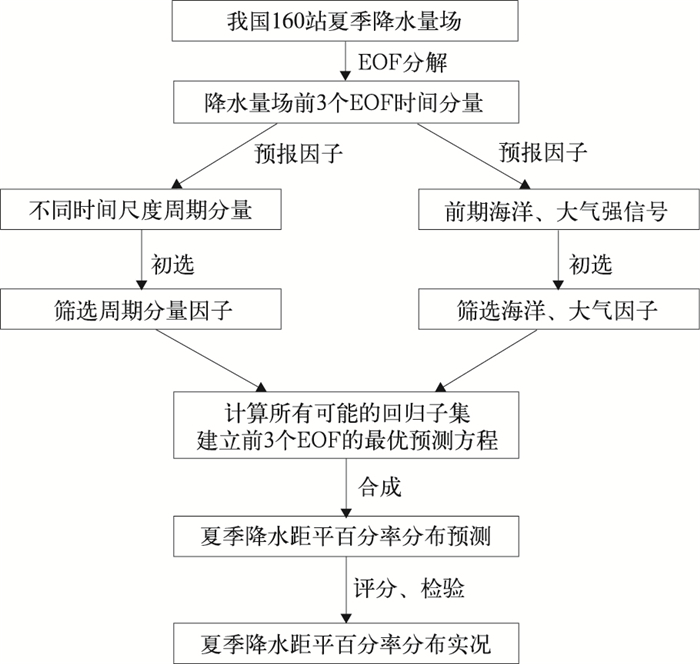

3.1 我国夏季降水趋势分布的客观统计预测模型考虑前期外强迫和大气的强信号,依据气候系统具有不同时间尺度周期振荡的特性,设计出一套具有一定物理基础和一定统计信度支持的客观预测方法[77]。首先将1951年至今的我国160站6—8月总降水量进行EOF分解,第1特征向量反映我国夏季降水的多年平均分布状况,呈现出由东南向西北递减的降水分布型;第2特征向量代表了江淮流域降水与其南北趋势为相反的分布型,这是我国夏季降水常见的分布型;第3特征向量代表了江南与黄淮之间的降水趋势呈相反的分布型,它也是我国夏季比较常见的降水分布型。这3个降水分布型解释了总方差的97%。具体预测思路是将我国每年的夏季降水分布看作是由大范围降水多寡及不同分布型扰动两部分叠加而成,即在把握全国大范围降水趋势 (第1特征向量的时间系数) 的前提下,再预报降水的多雨带分布 (第2,3特征向量的时间系数),预报出的3个时间系数与相应的特征向量乘积,即为降水分布预报,并求其与气候平均的偏差,得到该年降水距平百分率的预报。预报因子由两部分组成:一部分是前期外强迫及大气的强信号;另一部分是我国降水量场不同时间尺度的变化分量,包括年代际变化分量及年际变化分量。我国夏季降水量趋势分布预测流程如图 5所示。

|

|

| 图 5. 我国夏季降水趋势预测流程 Fig 5. The predicting process for summer precipitation in China | |

3.2 动力与统计相结合的我国东部夏季降水预测模型

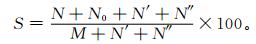

气候数值模式预测是短期气候预测技术的发展方向,但是,目前气候模式存在分辨率不够、描述的物理过程不能完全反映气候演变等问题,还没有达到在业务预测中应用的水平。统计方法在我国的短期气候预测业务中仍占很大比例,但存在忽略物理过程演变的缺陷。因此,将统计与动力学方法相结合,无疑是提高短期气候预测水平的重要途径。在分析我国东部地区夏季降水的空间分布特征和时间尺度变化的基础上,从东亚地区高、中、低层高度场上寻找影响夏季降水异常的关键区域及关键因子,以全球气候模式NCAR CAM3.1的预报输出为基础,以统计降尺度为手段,建立了动力与统计相结合的我国东部夏季旱涝趋势预测模型[75]。评分标准按照国家气候中心业务上使用的评分公式[78]:

|

(1) |

式 (1) 中,M为预报的站数;N为预报与观测降水距平百分率同号的站数;N0为预报与观测距平百分率异号低于20%的站数;N′为距平百分率绝对值在20%~40%之间的同号的站数;N″为距平百分率≥50%同号的站数。按此评分标准,若评分达到65,则认为对汛期降水的预报具有一定的预报技巧。

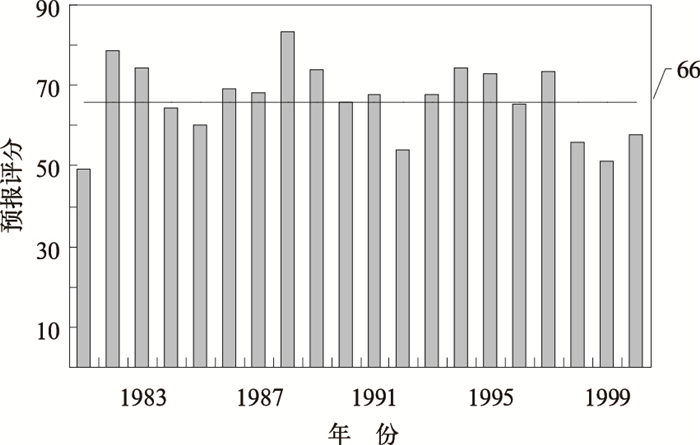

建模分以下4个步骤:① 全球海温场预测:应用海温预报统计模型对预报年的3—8月的全球海温场进行预报。② 动力模式预报:应用CAM3.1动力模式预报的预报年夏季6,7,8月的东亚地区50 hPa,100 hPa,200 hPa,500 hPa和850 hPa高度距平场。CAM3.1模式的边界场为海温预报统计模型预报当年3—8月的全球海温场。③ 统计订正:对CAM3.1模式预报的夏季各层高度距平场进行统计订正。④ 统计降尺度:观测降水数据的时间范围为1951年至预报年前1年;大气环流预报因子由1951年至预报年前1年的NCEP/NCAR再分析数据和CAM3.1模式预报的夏季大气环流预报因子构成。按照式 (1) 计算了1981—2000年独立样本回报的夏季降水预报评分 (图 6)。结果表明:20年的平均预报评分为66,其中有13年的评分超过了65。

|

|

| 图 6. 1981—2000年降尺度方案预报我国东部夏季降水的评分 Fig 6. The prediction scores for downscaling forecast of summer precipitation in the east of China | |

3.3 全国夏季降水区域动态权重集成预测

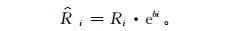

由于使用的预报手段不同,考虑影响夏季降水的物理因素不同,各种预报方法得到的预报结果不尽相同或存在很大差异,但都能在一定程度上提供一些有用的信息。因此,有必要采用一种客观的集成预报方法将各种预报结果加以集成。集成预报的关键是如何确定权重系数。通常采用简单的算术平均,或根据各种方法历史预报技巧事先人为设定,或用回归系数给各种预报方法不同的权重等。在预报样本量不是足够大的情况下,算术平均通常不能得到最优集成预报。在有限样本情况下,回归系数可以保证在最小方差意义下得到最优集成拟合。但是,由于不同方法得到的降水预报存在较大相关,在求解回归系数时,有时会出现标准方程组病态现象,使回归系数估计不稳定。针对上述问题,提出了动态权重集成预测的方法[79]。动态权重的形式为

|

(2) |

式 (2) 中,i为样本序号,i=1, 2, …N;b为系数,按对近期预测技巧重视程度给定。式 (2) 的含义是当i较小时,即远离起报时刻时,预测技巧基本无变化,随着i的增大,预测技巧发生微调。其效果是离起报时刻近的年份的预测技巧高, 给予适当奖励,反之则给予一定惩罚。

动态权重集成预测分如下4步骤:① 分别计算每种预测方法的预报值与实际值之间的距平相关系数, 并对于逐年预测技巧赋予动态权重;② 用每种方法的距平相关系数的平均作为衡量预测效果的技巧得分;③ 用归一化方法计算各种方法的权重系数作为衡量预测效果的标准;④ 建立权重线性集成预测方程。应用实例结果表明:对几种模型预测结果的动态权重集成虽然不能保证给出最好的预测,但可以避免给出最差的预测。

4 结语近年来,频繁发生的极端天气气候事件引起人们的高度关注,也给短期气候预测带来更大的不确定性和严峻的挑战。夏季降水趋势预测中,考虑前期外强迫和大气强信号制作的预测结果,往往被某一区域1~2次持续性强降水过程所改变。同时,极端强降水和极端温度等事件对于气候变化有着十分敏感的响应,某一地区降水量显著偏多,极有可能表现为强降水事件明显增加。1922—2007年期间,淮河流域出现的百年一遇的强降水事件,均发生在淮河流域降水偏多的气候阶段[14]。因此在制作短期气候预测时需要重视气候变率与极端气候事件的可能联系。要研究和预测气候极值问题,气象要素的概率分布与极值分布等特征是今后需要加强研究的内容之一。

当前人们十分重视研究年代际尺度甚至百年际尺度变化对我国气候异常的作用[80-81],这种研究的困难在于获取可靠的长年代时间序列的代用资料或重建资料。目前关于年代际气候背景对于年际变化、季节内振荡的方差贡献和影响机制的了解和认识还不甚清楚。另外,短期气候预测如何与极端天气气候的概率预测相结合等问题,都有待于进一步深入研究和探讨。

| [1] | Lorenz E N. Atmospheric predictability experiments with a large numerical model. Tellus, 1982, 34: 505–513. |

| [2] | 周秀骥. 大气随机动力学与可预报性. 气象学报, 2005, 63, (6): 806–811. |

| [3] | 章基嘉. 中长期天气预报基础. 北京: 气象出版社, 1994: 237–344. |

| [4] | 王绍武. 气候系统引论. 北京: 气象出版社, 1994: 16–19. |

| [5] | 丁一汇, 李清泉, 李维京, 等. 中国业务动力季节预报的进展. 气象学报, 2004, 62, (5): 599–612. |

| [6] | 李建平, 刘屹岷, 周天军, 等. 世界气候研究计划2005—2015战略框架. 北京: 气象出版社, 2006. |

| [7] | 王绍武. 现代气候学研究进展. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [8] | 王绍武. 短期气候预测研究的历史及现状//王绍武. 气候预测研究. 北京: 气象出版社, 1996: 1-17. |

| [9] | Rasmusson E M, Wallace J M. Meteorogical aspects of El Nino/Southern Oscillation. Science, 1983, 222: 1195–1202. DOI:10.1126/science.222.4629.1195 |

| [10] | Yulaeva K, Wallace J M. The signature of ENSO in global temperature and precipitation field derived from the microwave sounding unit. J Climate, 1994, 7: 1719–1736. DOI:10.1175/1520-0442(1994)007<1719:TSOEIG>2.0.CO;2 |

| [11] | Lau K M, Shen P J. Annual cycle, quasi-biennial oscillation and Southern Oscillation in global precipitation. J Geophys Res, 1988, 93: 10975–10988. DOI:10.1029/JD093iD09p10975 |

| [12] | Nitta T. Convective activities in the tropical westem Pacific and their impact on the Northern Hemisphere summer circulation. J Meteor Soc Japan, 1987, 64: 373–390. |

| [13] | Trenberth K E, Hurrell J W. Decadal atmosphere-ocean variations in the Pacific. Clim Dyn, 1994, 9: 303–319. DOI:10.1007/BF00204745 |

| [14] | Wei Fengying, Zhang Ting. Oscillation characteristics of summer precipitation in the Huaihe River valley and relevant climate background. Science China (Earth Sciences), 2010, 53, (2): 301–316. DOI:10.1007/s11430-009-0151-7 |

| [15] | 朱益民, 杨修群. 太平洋年代际振荡与中国气候变率的联系. 气象学报, 2003, 61, (6): 641–654. DOI:10.11676/qxxb2003.065 |

| [16] | 杨修群, 朱益民, 谢倩, 等. 太平洋年代际振荡的研究进展. 大气科学, 2004, 28, (6): 979–992. |

| [17] | 朱玉祥, 丁一汇. 青藏高原积雪对气候影响的研究进展和问题. 气象科技, 2007, 35, (1): 1–8. |

| [18] | 韦志刚, 罗四维, 董文杰, 等. 青藏高原积雪资料分析及其与我国夏季降水的关系. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 39–46. |

| [19] | 陈乾金, 高波, 李维京, 等. 青藏高原冬季积雪异常和长江中下游主汛期旱涝及其与环流关系的研究. 气象学报, 2000, 38, (5): 582–595. DOI:10.11676/qxxb2000.060 |

| [20] | 张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲季风影响的诊断及数值模拟研究. 大气科学, 2001, 25, (3): 372–390. |

| [21] | Xie Y, Wei F, Chen G, et al. Analysis of the 2008 heavy snowfall over South China using GPS PWV measurements from the Tibetan Plateau. Annales Geophysicae, 2010, 28: 1369–1376. DOI:10.5194/angeo-28-1369-2010 |

| [22] | Xu X, Lu C, Shi X, et al. World water tower: An atmospheric perspective. Geophys Res Lett, 2008, 35, doi:10.1029/2008gl035867. |

| [23] | 陈兴芳, 宋文玲. 冬季高原积雪和欧亚积雪对我国夏季旱涝不同影响关系的环流特征分析. 大气科学, 2000, 24, (5): 585–592. |

| [24] | 张人禾, 武炳义, 赵平, 等. 中国东部夏季气候20世纪80年代后期的年代际转型及其可能成因. 气象学报, 2008, 66, (5): 697–706. DOI:10.11676/qxxb2008.064 |

| [25] | Slonosky V C, Mysak L A, Derome J. Linking Arctic sea-ice and atmospheric circulation anomalies on interannual and decadal timescales. Atmosphere Ocean, 1997, 35, (3): 333–366. DOI:10.1080/07055900.1997.9649596 |

| [26] | 武炳义, 黄荣辉, 高登义. 冬季北极喀拉海、巴伦支海海冰面积变化对东亚冬季风的影响. 大气科学, 1999, 23, (3): 267–275. |

| [27] | 王嘉, 郭欲福. 北半球海冰强迫作用下大气可预报性研究. 应用气象学报, 2004, 15, (3): 291–305. |

| [28] | Entin J, Robock A, Vinnikov K Y, et al. Temporal and spatial scales of observed soil moisture variations in the extratropics. J Geophys Res, 2000, 105: 11865–11877. DOI:10.1029/2000JD900051 |

| [29] | 左志燕, 张人禾. 中国东部夏季降水与春季土壤湿度的联系. 科学通报, 2007, 52, (14): 1722–1724. DOI:10.3321/j.issn:0023-074x.2007.14.021 |

| [30] | 龚道溢, 王绍武. 北大西洋 (NAO) 指数的比较及其年代际变率. 大气科学, 2000, 24, (2): 187–192. |

| [31] | 龚道溢, 王绍武. 大气环流因子对北半球气温变化影响的研究. 地理研究, 1999, 18, (1): 31–38. |

| [32] | Han Xue, Wei Fengying, Tourre Y M, et al. Spatio-temporal variability of Northern Hemipheric sea level pressure (SLP) and precipitation over the Mid-to-low Reaches of the Yangtze River. Adv Atmos Sci, 2008, 25, (3): 458–466. DOI:10.1007/s00376-008-0458-x |

| [33] | Thompson D W J, Wallace J M. The Arctic Oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields. Geophys Res Lett, 1998, 25: 1297–1300. DOI:10.1029/98GL00950 |

| [34] | Zhao N, Takahashi M. Zonally symmetric normal modes associated with AO/NAM under a seasonally varying background of climatology. Tellus, 2006, 58, (5): 575–583. DOI:10.1111/j.1600-0870.2006.00204.x |

| [35] | 魏凤英, 宋巧云, 韩雪. 近百年北半球海平面气压分布结构及其对长江中下游梅雨异常的影响. 自然科学进展, 2006, 16, (2): 215–222. |

| [36] | 龚道溢, 王绍武, 朱锦红. 北极涛动对我国冬季日气温方差的显著影响. 科学通报, 2004, 49, (5): 487–492. |

| [37] | 魏凤英. 气候变暖背景下我国寒潮灾害的变化特征. 自然科学进展, 2008, 18, (3): 289–295. |

| [38] | 魏凤英. 长江中下游夏季降水异常变化与若干强迫因子的关系. 大气科学, 2006, 30, (2): 202–211. |

| [39] | 李崇银, 顾微, 潘静. 梅雨与北极涛动及平流层环流异常的关联. 地球物理学报, 2008, 51, (6): 1632–1641. |

| [40] | 高辉, 薛峰, 王会军. 南极涛动年际变化对江淮梅雨的影响及预报意义. 科学通报, 2003, 48, (增刊): 87–92. |

| [41] | 范可, 王会军. 南极涛动异常与2006年我国东部夏季降水形势预测. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 383–384. |

| [42] | 赵振国. 中国夏季旱涝及环境场. 北京: 气象出版社, 1999: 86–94. |

| [43] | 魏凤英, 张京江. 华北地区干旱的气候背景及其前兆强信号. 气象学报, 2003, 61, (3): 354–363. DOI:10.11676/qxxb2003.034 |

| [44] | Wei Fengying. An integrative estimation model of summer rainfall-band pattern in China. Progress in Natural Science, 2007, 17, (3): 280–288. DOI:10.1080/10020070612331343259 |

| [45] | Reed R J, Campbell W J, Rasmussen L A, et al. Evidence of the downward-propagating annual wind reversal in the equatorial stratosphere. J Geophys Res, 1961, 66, (6): 813–818. |

| [46] | 郑彬, 谷德军, 林爱兰, 等. 平流层准两年变化对南海夏季风影响机制的探讨. 中国科学 (D辑), 2007, 37, (11): 1547–1555. |

| [47] | Li C, Sun S, Mu M. Origin of the TBO-interaction between anomalous East-Asian winter monsoon and ENSO cycle. Adv Atmos Sci, 2001, 18, (4): 554–566. DOI:10.1007/s00376-001-0044-y |

| [48] | Chang C P, Li T. A theory for the tropical tropospheric biennial oscillation. J Atmos Sci, 2000, 57, (14): 2209–2224. DOI:10.1175/1520-0469(2000)057<2209:ATFTTT>2.0.CO;2 |

| [49] | 黄嘉佑. 准两年周期振荡在我国降水中的表现. 大气科学, 1988, 12, (3): 267–273. |

| [50] | Krishnamurti T N, Bhalme H. Oscillations of a monsoon system. J Atmos Sci, 1970, 33: 1937–1954. |

| [51] | 毛江玉, 吴国雄. 1991年江淮梅雨与副热带高压的低频振荡. 气象学报, 2005, 63, (5): 762–770. DOI:10.11676/qxxb2005.073 |

| [52] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. (第2版). 北京: 气象出版社, 2007: 6–12. |

| [53] | 杨鉴初. 运用气象要素历史演变的规律性作一年以上的长期预告. 气象学报, 1953, 24: 100–117. DOI:10.11676/qxxb1953.016 |

| [54] | 魏凤英. 气候统计诊断与预测方法研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 736–742. |

| [55] | 赵臻. 分类逐步筛选相似预报. 气象, 1978, (1): 7–8. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1978.01.006 |

| [56] | 张家诚, 赵臻, 许协江. 统计预报中的组合因子方法. 大气科学, 1978, 2, (1): 48–54. |

| [57] | 魏凤英, 曹鸿兴. 建立长期预测模型的新方案及其应用. 科学通报, 1990, 35, (10): 777–780. |

| [58] | 魏凤英. 华北干旱的多时间尺度组合预测模型. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 583–592. |

| [59] | 王绍武, 林本达. 气候预测与模拟研究. 北京: 气象出版社, 1993: 1–37. |

| [60] | Roads J O. Forecasts of time averages with a numerical weather prediction model. J Atmos Sci, 1986, 43: 871–892. DOI:10.1175/1520-0469(1986)043<0871:FOTAWA>2.0.CO;2 |

| [61] | Zhang S Q, Li M C, Zhu Q W. Application of probability wave long-range seasonal prediction. ACTA Meteor Sinica, 1988, 2, (3): 371–379. |

| [62] | Zhang S Q, Li M C, Zhu Q W. Possibility to use schöradinger equation to describe large-scale probability waves and its application in seasonal prediction. ACTA Meteor Sinica, 1989, 3, (1): 25–33. |

| [63] | 黄嘉佑. 统计动力分析与预报. 北京: 气象出版社, 1993: 34–36. |

| [64] | 李维京, 陈丽娟. 动力延伸预报产品释用方法的研究. 气象学报, 1999, 57, (3): 338–345. DOI:10.11676/qxxb1999.032 |

| [65] | 陈丽娟, 李维京, 张培群, 等. 降尺度技术在月降水预报中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 648–655. |

| [66] | Zhu Congwen, Park Chung-Kyu, Lee Woo-Sung, et al. Statistical downscaling for multu-model ensemble prediction of summer monsoon rainfall in the Asia-Pacific region using geopotential height field. Adv Atmos Sci, 2008, 25, (5): 867–884. DOI:10.1007/s00376-008-0867-x |

| [67] | 张邦林, 丑纪范. 经验正交函数在数值气候模拟中的应用. 中国科学 (B辑), 1991, 21, (4): 442–448. |

| [68] | 任宏利, 张培群, 丑纪范, 等. 中国夏季大尺度低频雨型及其转换模. 科学通报, 2005, 24: 2790–2799. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2005.24.019 |

| [69] | 丑纪范, 任宏利. 数值天气预报——另类途径的必要性和可行性. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 240–244. |

| [70] | 曹鸿兴. 大气运动的自忆方程. 中国科学 (B辑), 1993, 23, (1): 104–112. |

| [71] | 任宏利, 丑纪范. 动力相似预报的策略和方法研究. 中国科学 (B辑), 2007, 37, (8): 1101–1109. |

| [72] | Wang Bin. Interdecadal changes in El Nino onset in the last four decades. J Climate, 1995, 8: 267–285. DOI:10.1175/1520-0442(1995)008<0267:ICIENO>2.0.CO;2 |

| [73] | Harrell J W. Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: Regional temperatures and precipitation. Science, 1995, 269: 676–679. DOI:10.1126/science.269.5224.676 |

| [74] | Trenberth K E, Harrell J W. Decadal atmosphere-ocean variations in the pacific. Climate Dyn, 1994, 9: 303–319. DOI:10.1007/BF00204745 |

| [75] | 韩雪, 魏凤英. 中国东部夏季降水与东亚垂直环流结构及其预测试验. 大气科学, 2010, 34, (3): 533–547. |

| [76] | Wei Fengying, Xie Yu, Michae E Mann. Probabilistic trend of anomalous summer rainfall in Beijing: Role of interdecadal variability. J Geophys Res, 2008, 113: D20106. DOI:10.1029/2008JD010111 |

| [77] | 魏凤英, 张先恭. 中国夏季降水趋势分布的客观预报方法. 气候与环境研究, 1998, 3, (3): 218–226. |

| [78] | 陈桂英, 赵振国. 短期气候预测评估方法和业务初估. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 178–185. |

| [79] | 魏凤英. 全国夏季降水区域动态权重集成预报试验. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 401–409. |

| [80] | 周秀骥, 赵平, 刘舸. 近千年亚洲-太平洋涛动指数与东亚夏季风变化. 科学通报, 2009, 54: 3144–3146. |

| [81] | 王绍武, 黄建斌. 近千年中国东部夏季雨带位置的变化. 气候变化研究进展, 2006, 2: 117–121. DOI:10.3969/j.issn.1673-1719.2006.03.005 |

2011, 22 (1): 1-11

2011, 22 (1): 1-11