2. 甘肃省气象局, 兰州 730020

2. Gansu Provincial Meteorological Bureau, Lanzhou 730020

青藏高原平均海拔在4000m以上,是世界上海拔最高的高原。青藏高原热力、动力作用以及地-气交换过程对我国灾害性天气的形成乃至全球气候变化均有重大影响[1-2]。世界最高峰---珠穆朗玛峰 (27°54′N,86°54′E,海拔8844.43m) 位于青藏高原南部、喜玛拉雅山脉的中段,其独特而多样的地理条件,敏感而脆弱的自然环境,更是吸引了国内外研究者的目光。我国分别于1959-1960年、1966-1968年和1975年先后开展了3次珠穆朗玛峰 (以下简称珠峰) 科学考察,对珠峰地区的气象、冰川、水文、地质等进行了一系列研究,取得了许多成果[3-7]。近十几年,不少学者对珠峰及其周围地区的气候变化、大气环流也进行了一些研究[8-19]。2005年4-5月,第4次珠峰地区综合科考对绒布河谷和海拔6523m处进行了气象观测,取得了一些研究成果[20]。从上述研究看,限于观测条件和探测设备,对珠峰地区的观测研究,特别是高空探测资料的分析明显不足或近乎空白。

2007年4月12日-5月8日奥运圣火登顶珠峰演练期间,珠峰气象保障队在珠峰大本营 (海拔5180m高度) 建立了自动气象站,并应用车载式新型气象雷达探测系统实施高空观测。本文采用上述自动气象站和探空观测资料,对珠峰地区地面和高空大气温度、气压、湿度和风向、风速等气象要素日平均变化和垂直分布特征进行了深入分析,期望能加深对珠峰天气气候规律的进一步认识,为珠峰地区登山气象服务和进一步研究珠峰大气状况提供科学依据。

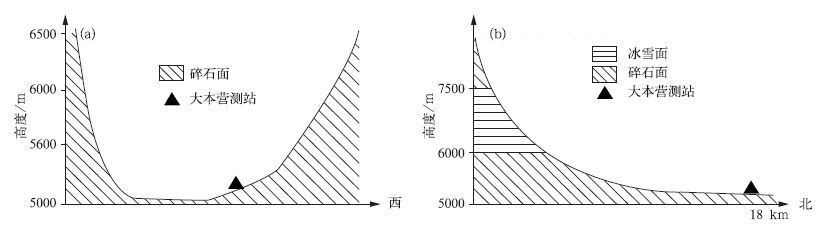

1 珠峰大本营地形及观测资料珠峰北坡的河谷呈南北走向,南高北低,东、南、西三面为高山环抱,相对高差均在2000 m以上。2007年在珠峰大本营 (绒布寺河谷) 设有一个气象观测站,海拔5180m (图 1a),测量气温、气压、湿度、风向和风速,通过北斗卫星终端发送数据。从珠峰顶往北,海拔高度急剧下降;海拔7500 6000m几乎全部被冰雪覆盖,海拔6000m以下则以碎石表面为主 (图 1b)。珠峰大本营的东西两侧均为海拔6500m以上的南北走向山脉,基本全为碎石表面。

|

|

| 图 1. 珠峰大本营测站东西向 (a) 及南北向 (b) 剖面示意图 Fig 1. The sketch map of sections for east to west (a) and south to north (b) at the Qomolangma's base camp | |

2007年4月12日-5月8日,在海拔5180 m的珠峰大本营测站利用车载式新型高空气象雷达探测系统,进行了79次高空探测。该探测系统采用雷达自动跟踪气球搭载的探空仪,相对文献[7]的资料,它探测高度更高,在79次探空中,最高探测达30600m, 同时还能进行风向、风速、湿度、气温和气压的探测。

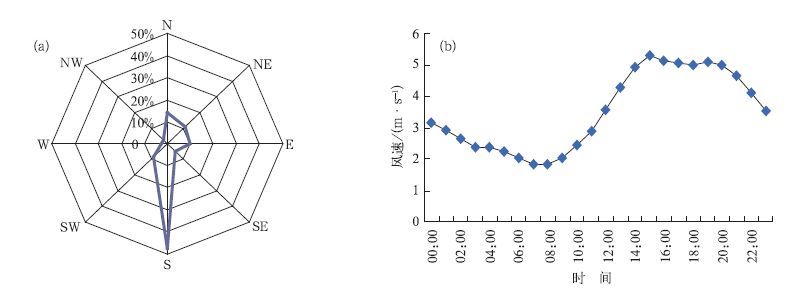

2 地面气象要素变化特征 2.1 地面风向、风速及其与地形的关系本文统计了自动观测站2min平均风向出现频率,为了便于比较在各个方位的大小和相应的变化,将风向的频率换算成可比的百分数 (图 2)。从图 2a可以看出,珠峰大本营盛行风向为南风,出现频率达47.61%。究其原因,是由于该测站处于近似南北走向的山谷中,左右两边高山对称并且相对高度较低,坡谷风相互抵消,来自正南方向珠峰北坡绒布冰川的沉降风起主导作用,而由于季节的原因谷风相对较弱。因此,珠峰北坡地面风向分布受地形影响非常明显。

|

|

| 图 2. 珠峰大本营风向分布特征 (a) 和风速日变化 (b) Fig 2. Characteristics of wind direction (a) and diurnalchanges of wind speed (b) at the Qomolangma, s base camp | |

由于珠峰特殊的地形和海拔高度,太阳辐射作用强,其气象要素具有明显的日变化特征。从2min平均风速的24h演变来看 (图 2b),其日变化特征显著并表现出明显的单峰型分布,午后至前半夜风速较大,后半夜至上午风速较小。风速极小值 (1.9m·s-1) 出现在08:00(北京时,下同) 前后,而极大值 (5.2m·s-1) 出现在15:00。可见,珠峰大本营地面风速的日变化非常显著,这主要与其特殊的高海拔地理位置和碎石下垫面条件有关,高海拔及碎石下垫面使得太阳辐射作用加强,夜间至凌晨辐射冷却,空气下沉,气压上升,风速减小;而午后太阳短波辐射急剧加强,气流上升,气压降低,地面风速明显加大。

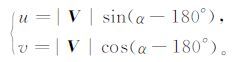

如前所述,珠峰北坡大本营测站地面主导风向是来自珠峰方向的沉降风。为了进一步分析沉降风的日变化规律,将风速进行分解。u,v风分量按下式求得,

|

(1) |

式 (1) 中,|V|为风速,α为风向,北风定义为0°,东风定义为90°,所得结果如图 3所示。

|

|

| 图 3. 珠峰大本营u,v风分量的分布特征 Fig 3. Diurnal changes of u and v components at the Qomolangma's base camp | |

经向风v分量显示,珠峰大本营平均风全天均为南风分量,全天24h为冰川沉降风。由于春季在珠峰北坡存在大面积冰川,造成北坡冰面上的气温几乎昼夜恒低于同高度山谷中气温,从而形成这种几乎昼夜恒吹下山风的现象,称其为冰川风。纬向风u分量显示,03:00-08:00为来自东南方向的沉降风;其他时间是来自西南方向的沉降风,沉降风最强的时刻出现在傍晚15:00-17:00前后。通常,山谷风的成因主要与日出、日落引起山坡与山谷局地热力环流有关。晴朗的白天,山坡及其附近的空气比山谷中的自由大气增温快。而夜间则与之相反,山坡上的空气降温快。由于这种温度差,产生昼间沿山坡上升的谷风,而夜间则是沿山坡下降的山风。可见,由于受复杂地形和冰川影响,珠峰大本营沉降风仅表现为山风,且傍晚前后山风最强,这与一般意义上的山区热力环流产生的山谷风日变化规律存在较大差异。

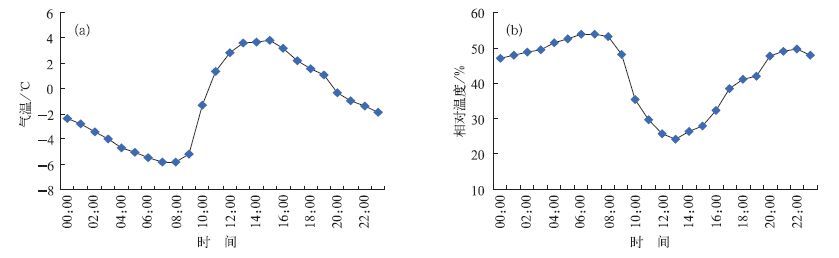

2.2 气温和相对湿度的日变化图 4给出了珠峰大本营站每小时平均气温和相对湿度的日变化。气温日变化呈单峰分布,其极值与其气温的极值出现时间一致,日最低气温出现在08:00,气温极大值出现在15:00,最高气温值出现时刻滞后于一般规律的14:00,却与珠峰绒布河谷地区[7]和北坡6523 m气温[12]日变化规律相似,这可能与测站为碎石下垫面性质有一定关系。

|

|

| 图 4. 珠峰大本营气温 (a) 和相对湿度 (b) 的日变化特征 Fig 4. Diurnal changes of temperature (a) and relative humidity (b) at theQomolangma's base camp | |

图 4b显示,相对湿度具有与气温明显不同的变化特征,近乎反位相。珠峰大本营大气相对湿度呈双峰分布,早晨前后与夜间22:00-23:00是相对湿度最大的时间段,峰值出现在07:00和23:00;而正午前后是相对湿度最小的时间段,极小值出现在13:00。主要原因既与辐射冷却和加热作用有关,也可能是大本营站南面5400m高度以下存在多处冰川部分融化的湖泊,夜间来自珠峰方向的沉降风经过此地携带水汽所致。相对湿度峰谷值的分布特征与绒布河谷地区相对湿度日变化规律相似[7],与气温的分布恰恰相反,它们之间的相关系数为-0.98也很好地说明了这一点。

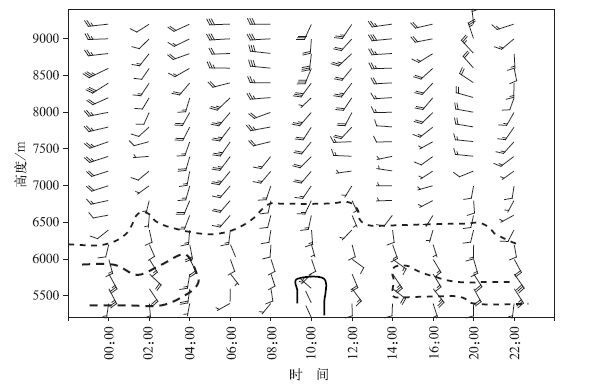

3 高空气象要素变化特征分析 3.1 风的日变化特征风是登山气象保障中最为重要的因素之一,结合登山气象业务保障实际,给出2007年4月12日-5月8日珠峰5180~9000m高度风的平均日变化 (图 5)。由图 5可见,珠峰大本营在海拔6200m (离地1000m) 以下几乎昼夜恒吹偏南风 (下山风),只有10:00,在近地面有微弱的上山风 (偏北风为12m·s-1,图中实线)。下山风风速最大中心在距地面400m附近,风速达6m·s-1以上的高度约在距地面800m以下。偏南风强盛时不是出现在日出前,而是在正午至午夜,此时的偏南风风速几乎都在8m·s-1左右,尤以22:00-次日00:00最强,偏南风速可达10~12m·s-1(图中虚线);在6200~7000m高度,以西南风为主;7200 9000 m高度,风向主要以偏西方为主,风速随高度也明显增加。

|

|

| 图 5. 珠峰大本营测站风向、风速垂直分布的日变化 Fig 5. Diurnal changes of vertical distribution of wind direction and wind speed at the Qomolangma's base camp | |

3.2 气温的日变化特征

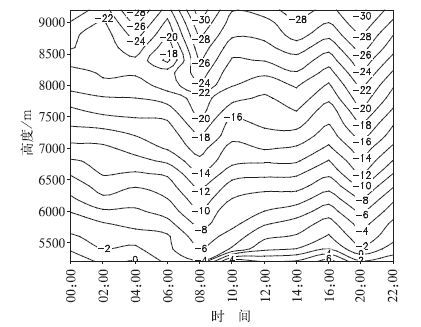

珠峰地区气温的观测一直是空白区,尤其是整层梯度的气温观测,此次车载式新型高空气象雷达探测系统具有温度传感器,而气温也是登山活动中极为关注的一个气象要素。图 6给出的是珠峰5200~9000m高度气温的日变化。

|

|

| 图 6. 珠峰大本营测站温度垂直分布的日变化 (单位:℃) Fig 6. Diurnal changes of vertical distribution of temperature at the Qomolangma's base camp (unit:℃) | |

从图 6可以看出,珠峰地区从海拔5200~8000m各高度上,08:00气温始终是日最低气温;各层均在16:00出现最高气温,而在8200~9000m高度,气温日变化则呈现出多波动的起伏,8000 m以上高度自由大气气温[5]和地面气温的日变化有所不同,可能与这一带地形及其加热有关,其原因有待深入讨论。

另外,珠峰地区气温还有一个显著特征,即气温日变化较小,5200~9000m高度整层气温日变化小于10 ℃。峰顶附近气温均不低于-30 ℃,适宜进行登山活动。

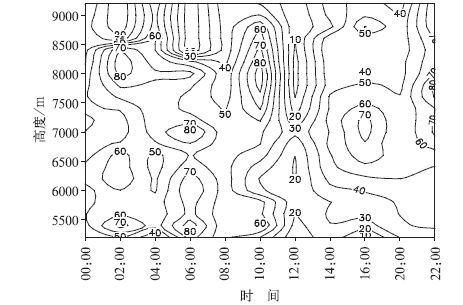

3.3 相对湿度的日变化特征和气温一样,珠峰地区湿度观测也是空白区,尤其是整层梯度的相对湿度观测。同样采用2007年4月12日-5月8日的探测资料来分析。图 7给出的是珠峰5180~9000m高度相对湿度的日变化。

|

|

| 图 7. 珠峰大本营测站相对湿度垂直分布的日变化 (单位:%) Fig 7. Diurnal changes of vertical distributionof relative humidity at the Qomolangma's base camp (unit:%) | |

从图 7可以看出,有4个相对湿度超过70%的高值中心,分别是02:00-06:00,10:00,16:00和22:00,相对湿度大值区主要位于6500~8800 m高度;而6000m高度以下,仅在02:00和06:00相对湿度较大,这可能与近地面辐射冷却降温引起相对湿度加大有关。

这种相对湿度的日变化特征和实际降水是一致的,根据中央气象台珠峰气象保障队观测,在近地层,2007年4月15日-5月8日,珠峰大本营地区凌晨多有轻雾天气;在6500m以上高度,天空云量较多,傍晚多有云蔽山的景观;而在珠峰峰顶附近,常常有旗云高挂。

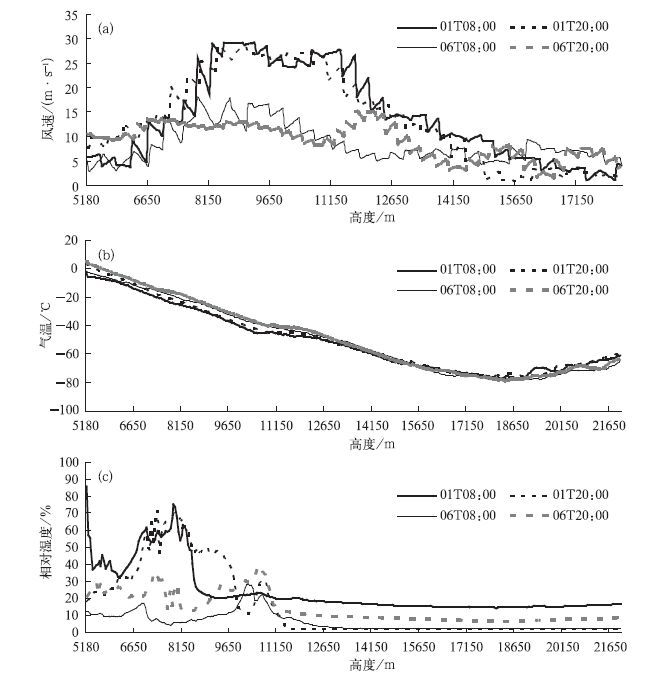

3.4 珠峰地区整层气象要素变化特征为进一步分析珠峰地区整层气象要素的垂直结构变化,选取了达到或超过21600m高度的4次探空资料,分别为5月1日和5月6日的08:00和20:00,得到图 8a。可以看出最大风速带出现在12000~15000m, 也就是副热带西风急流的高度;其中5月1日的最大风速可以达到30 m·s-1左右;5月6日的高空风速明显减小,最大风速仅为1015m·s-1。

|

|

| 图 8. 2007年5月1日和6日珠峰大本营测站风速 (a)、气温 (b) 和相对湿度 (c) 垂直变化 Fig 8. Vertical distribution of wind speed (a), temperature (b) and relative humidity (c) at the Qomolangma's base camp on 1 May and 6 Mayin 2007 | |

珠峰地区整层气温的垂直变化显示 (图 8b),珠峰地区气温各时次的垂直变化基本一致,从底层到高层气温呈“>"字形的廓线,从地面向上气温下降,在18200m高度气温达到最低,在4条观测曲线上最低气温为-75.8-78.8℃。而后进入平流层,气温随高度开始上升,对流层顶大约在18200 m左右。

图 8c给出的是珠峰地区整层相对湿度的垂直变化。由图 8c可以看出,珠峰地区在6700~9700m高度都能维持相对湿度的高值中心,远高于其他平原地区的相对湿度分布。而西北黄土高原地区在8000m以上为相对湿度的低值分布区。

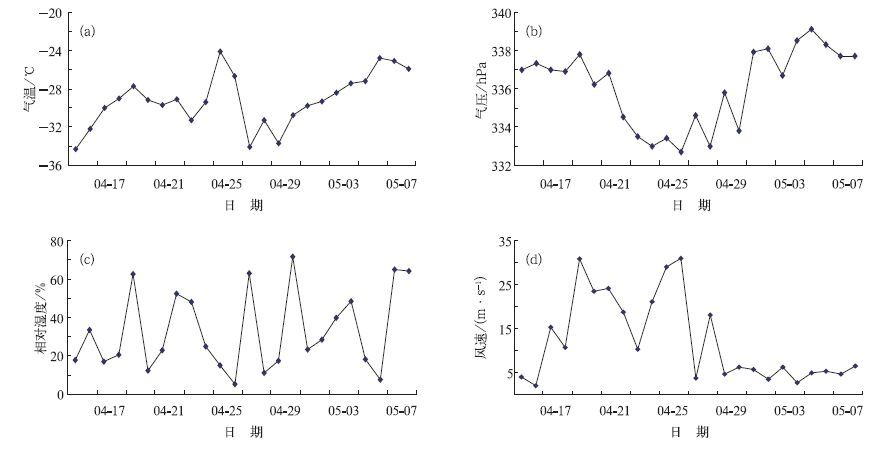

3.5 海拔8800m高度气象要素变化特征图 9给出了珠峰大本营上空峰顶高度上 (海拔8800m) 每日08:00温度、气压、相对湿度、风速逐日变化。从气温的变化看,2007年4月15-26日,气温存在缓慢上升趋势,4月底珠峰有1次强冷空气活动,4月27-29日气温明显下降,而天气实况是27日夜间-28日,珠峰地区出现2007年气象保障演练期间最大的一场降雪。再看气压的变化,气压在4月下旬明显下降,24-26日处于波谷。进入5月后气压明显上升,在5月6日达到峰值。相对湿度呈波动状变化,每隔2 4d出现1个波峰,相对湿度为55%75%;而相对湿度的谷值多在25%以下,表明珠峰峰顶早间晴天和多云相间,多云时伴有阴雪天气;峰顶风速的观测显示,在4月17-28日多大风天气,2min平均风风速大部分时间大于20 m·s-1,4月20日和26日风速超过30m·s-1,接近12级。4月29日后,峰顶风速明显减小,为登峰的好时间窗口。可见,4月底至5月初,珠峰顶的温度和气压逐步升高,风速明显减小,为登峰的最好时机。

|

|

| 图 9. 2007年4-5月08:00珠峰峰顶气温 (a)、气压 (b)、相对湿度 (c) 和风速 (d) 变化 Fig 9. Diurnal changes of temperature (a), pressure (b), relative humidity (c) and wind speed (d) at the Qomolangma's peak at 08:00 from April to May in 2007 | |

4 结论

本文通过对2007年4月12日-5月8日珠峰大本营站地面气象要素和79次探空观测资料的全面分析,得到如下结论:

1) 珠峰大本营盛行风向为南风,出现频率达47.61%;地面风向受地形影响非常明显,来自珠峰北坡绒布冰川的沉降风起主导作用,而由于季节的原因谷风相对较弱;沉降风最强的时刻出现在傍晚15:00-17:00前后,这与一般意义上的山区热力环流产生的山谷风日变化规律存在较大差异。

2) 珠峰地区地面气象要素有显著的日变化特征,风速和气温日变化呈单峰分布,风速的极值与气温的极值出现时间一致,午后至前半夜风速较大,风速极小值和日最低气温出现在08:00前后,风速和气温的极大值出现在15:00;湿度呈明显的双峰型,峰值出现在07:00和23:00;而正午前后是相对湿度最小的时间段,与气温分布呈负相关。

3) 6200 m以下几乎昼夜恒吹偏南风 (下山风),偏南风风速最大中心在离地400 m附近。偏南风强盛时段出现在正午至午夜,尤以22:00-次日00:00最强;在6200~7000 m高度,以西南风为主;7200~9000m高度,风向主要以偏西风为主,风速随高度也明显增加。

4) 5200~8000 m各高度上,日最低气温始终出现在08:00,最高气温出现在16:00,而在8200~9000m高度,气温日变化则呈现出多波动的起伏。

5) 相对湿度大值区主要位于6500~8800m高度,相对湿度超过80%的高值中心多出现在01:00-06:00,10:00,14:00;而6000 m以下高度,仅在02:00和06:00相对湿度较大,这可能与近地面辐射冷却降温引起相对湿度加大有关。

6) 4月底至5月初,珠峰地区高空西风锋区位于12000~15000m, 对流层顶高度大约在18200m左右,在6700~9700 m都能维持相对湿度的高值中心;4月底至5月初,珠峰顶的气温和气压逐步升高,风速明显减小,为登峰的最好时间窗口。

致谢 衷心感谢中央气象台奥运火炬传递珠峰气象保障队全体队员,在珠峰大本营极端恶劣环境下坚守37天,历经艰辛采集的第一手珍贵的观测资料。| [1] | Kuo H L, Qian YF, Influence of the Tibetan Plateauon cumulative and diurnal changes of weather and climate in summer. Mon Wea Rev, 1981, 109: 2337–2356. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<2337:IOTTPO>2.0.CO;2 |

| [2] | Wang Hui jun, The weakening of the Asian monsoon circulation after the end of 1970s. Adu Atmos, 2001, 18: 376–386. DOI:10.1007/BF02919316 |

| [3] | 中国科学院西藏科学考察队. 珠穆朗玛峰地区科学考察报告:1966—1968, 气象与太阳辐射. 北京: 科学出版社, 1975. |

| [4] | 中国科学院青藏高原综合科学考察队. 珠穆朗玛峰地区科学考察报告:1975, 气象与环境. 北京: 科学出版社, 1980. |

| [5] | 王鼎新, 李洪珍, 丁国安, 等. 珠穆朗玛峰地区大气环境本地初步探讨. 北京: 科学出版社, 1979: 1-9. |

| [6] | 钟大庆. 珠穆朗玛峰雪的现象. 气象, 1980, (12): 30–31. |

| [7] | 高登义. 珠穆朗玛峰绒布河谷的冰川风. 冰川冻土, 1985, 7, (3): 249–256. |

| [8] | 高登义, 邹捍, 周立波, 等. 中国山地环境气象研究进展. 大气科学, 2003, 27, (4): 567–590. |

| [9] | 吴绍宏, 尹云, 鹤郑度, 等. 青藏高原近30年来气候变化趋势. 地理学报, 2005, 60, (1): 3–11. |

| [10] | 杨续超, 张镱锂, 张玮, 等. 珠穆朗玛峰地区近34年来气候变化. 地理学报, 2006, 61, (7): 687–696. |

| [11] | 刘宇, 邹捍, 胡非. 青藏高原珠峰绒布河谷地区大气近地层观测研究. 高原气象, 2004, 23, (4): 512–517. |

| [12] | 李维亮, 程耕奎. 1979年夏季青藏高原地区云对辐射周期振荡的作用. 应用气象学报, 1988, 3, (1): 64–69. |

| [13] | 王鹏举, 周秀骥. 青藏高原大气光学特性的测量与分析. 应用气象学报, 1988, 3, (1): 46–55. |

| [14] | 卓嘎, 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原边界层高度特征对大气环流动力学效应的数值试验. 应用气象学报, 2002, 13, (2): 163–169. |

| [15] | 许健民, 郑新江, 徐欢, 等. GMS-5水汽图像所揭示的青藏高原地区对流层上部水汽分布特征. 应用气象学报, 1996, 7, (2): 246–251. |

| [16] | 郑庆林, 宋青丽. 青藏高原地面拖曳效应对春季大气环流影响的数值研究. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 335–341. |

| [17] | 柏晶瑜, 徐祥德, 周玉淑, 等. 春季青藏高原感热异常对长江中下游夏季降水影响的初步研究. 应用气象学报, 2003, 14, (3): 363–368. |

| [18] | 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原大气科学试验研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 756–772. |

| [19] | 孙治安, 翁笃鸣. 青藏高原地区地表及行星反射率. 应用气象学报, 1994, 5, (4): 394–401. |

| [20] | 谢爱红, 任贾文, 秦翔, 等. 2005年5~7月珠穆朗玛峰北坡海拔6523m气象要素特征. 冰川冻土, 2006, 28, (6): 909–1017. |

2010, 21 (6): 641-648

2010, 21 (6): 641-648