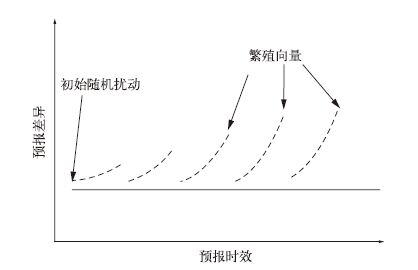

数值预报是提高突发性灾害天气预报准确率最重要途径之一。成功的数值预报离不开精确的模式初值和较好的数值模式。近年来,高分辨率的数值模式已表现出对中尺度天气系统具有一定的预报能力,数值模式对强天气过程的发生、演变作出较可信预报已成为可能。但具体到定点、定时、定量方面,数值预报的可用性比较低,其原因在于数值预报存在不确定性,而这种不确定性主要源于3个方面[1-2]:一是由于模式初始场与真实大气之间有差异;二是离散化模式与大气运动方程组之间有误差,数值模式不能准确描述天气系统发生与发展的物理过程、动力过程和降水机制;第三,源于大气本身的不稳定性和非线性作用,初始场的微小误差可能造成数值预报误差的增长和传播。因此,从科学和实际业务应用角度看,除发展提高确定性预报技巧的方法如资料同化、物理过程、模式分辨率、模式程序软件[3-4]外,还有必要开展中尺度集合预报研究,提供中尺度天气过程的可信度指标。为此,世界气象组织 (WMO) 将集合预报与提高模式分辨率、发展四维同化和改善物理过程一起列为未来数值预报的四大发展方向。

自1992年集合预报系统首先在美国国家环境中心 (NCEP) 和欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 投入业务运行以来,集合预报系统在发达国家数值预报业务体系中占据了非常重要的位置[5-10]。我国是世界上较早开展集合预报系统研发的国家之一,中国气象局国家气象中心先后建立了奇异向量法[11]、增长模繁殖法等多代中期集合数值预报系统。由于中小尺度和热带气旋的动力机制不同于中高纬度地区大尺度天气系统,相应的集合预报理论和方法还不十分完备,是目前各国大力研究和发展的领域。陈静等[12-14]提出一种针对对流不稳定构造具有中尺度运动特征的异物理模态法集合预报初值扰动技术,并开展了中尺度暴雨数值预报试验工作;Gao等[15]研究了初值条件对云可分辨模式的影响,发展了集合动力预报技术[16];田伟红等[17]将ETKF (Ensemble Transform Kalman Filter) 方法应用于我国自主研发的GRAPES模式;王晨稀等[18]以MM5模式为基础建立了上海区域降水集合预报系统。自2004年中国气象局国家气象中心承担世界气象组织天气研究计划 (WMO/WWRP)“2008年北京奥运会中尺度集合预报研究开发项目 (Beijing2008 Olympics Mesoscale Ensemble Prediction Re-search and Development Project, 简称B08RDP)"[19]以来,中国气象局国家气象中心根据中国数值预报业务需求和集合预报技术发展特点,研究了中国区域中尺度模式预报误差快速增长特点、中国地形地貌细致特征和综合观测资料分布特点对误差增长幅度的影响,研制了与全球集合预报系统嵌套的多预报初始值、多物理过程的区域中尺度集合预报业务系统,每天预报两次,模式预报结果3h输出1次,制作灾害性天气和定点气象要素的客观概率预报,为灾害性、转折性、突发性天气过程预报提供依据。

1 中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统扰动方案 1.1 模式初值扰动方案区域集合预报初值扰动技术采用了增长模繁殖法[8-9](图 1)。该方法模拟了气象分析场的处理过程,既考虑了实际资料中的可能误差,又保留了快速增长的动力学结构。实现过程包括以下主要步骤:

|

|

| 图 1. 增长模繁殖法过程示意图 Fig 1. Schematic illustration on breeding of growth modes initial perturbation technique | |

将一个随机扰动加到数值模式的初始分析场 (图 2a,图中时间为世界时,下同);对扰动初始场和未扰动初始场 (控制预报) 作6h积分;用控制预报减去扰动预报;将差值按比例缩小到与初始扰动具有相同的量级 (在均方根误差意义上);将该扰动 (图 2b) 加到如所述的下一个6h同化分析中,重复上述步骤。

|

|

| 图 2. WRF模式2009年6月12日00:002m温度分析场 (a) 及温度场增长模 (b) Fig 2. Analysis field of 2-meter temperature at 00:00 12 June 2009 (a) with corresponding temperature growth mode (b) | |

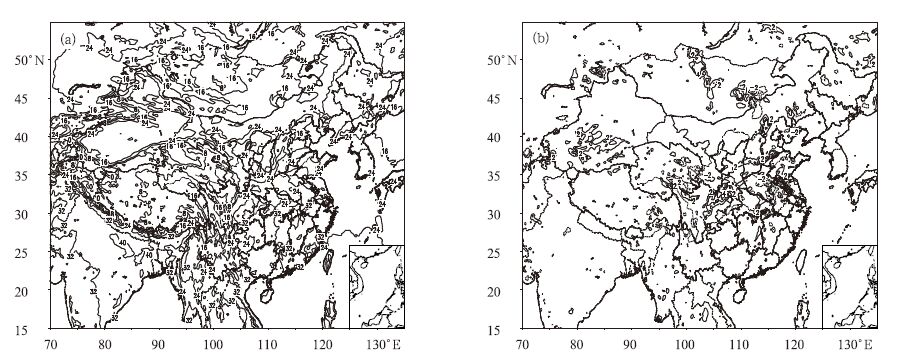

增长模繁殖过程包括3个重要参数:初始扰动大小、缩减因子和地理掩模。中国气象局国家气象中心区域集合预报初值场来自全球集合预报系统;另外一个重要因子是缩减因子,与扰动初值一起决定了模式扰动值的大小。缩减因子r(λ;Φ;t) 是地理位置 (λ,Φ,t分别表示经度、纬度和时间) 的函数,对模式中所有变量和所有垂直层次均相同。在缩减过程中,区域缩减因子的引入将限制繁殖法所产生扰动在不同地理区域的大小:如果在一些区域扰动振幅小于分析误差 (根据地理掩模确定),则保持原来的大小;如果在另一些区域扰动振幅大于分析误差,则扰动振幅取值为分析误差。通过研究中国区域中尺度模式预报误差快速增长的特点,发现中国区域的对流尺度天气系统多发生于弱斜压环境中,对流不稳定造成误差快速发展是中尺度模式预报误差的主要来源。目前成熟的斜压不稳定预报误差增长理论不完全适合于对流尺度天气系统,在构造扰动方案时,需要考虑对流不稳定的预报误差来源。因此,本文研发的区域集合预报系统充分考虑了中国地形、地貌特征和观测资料的分布与应用特点,分析中尺度模式预报初始场误差分布的地域特征和误差幅度,构造反映中国复杂地形、地貌特征的中尺度大气运动分析场不确定性的地理掩模 (图 3为中国区域3月地理掩模分布情况,目前确定的地理掩模共12个,即每月1个),进而产生预报扰动初始场。

|

|

| 图 3. 中国区域3月地理掩模的分布情况 (单位:J) Fig 3. Distribution of mask over China in March (unit:J) | |

1.2 物理过程扰动方案

区域预报模式本身具有不确定性,大体包括预报方程数值离散引入的截断误差、参数化方案计算中表征对流的潜热释放、云对辐射的影响、行星边界层热量和动量输送以及小尺度地形摩擦效应的方法、边界层强迫的不确定因素等。在与降水相关密切的物理过程中,积云对流参数化和微物理过程是直接产生降水的两个过程。积云对流参数化主要用于不稳定层结的次网格尺度降水预报,而微物理过程则用于稳定性的格点尺度降水预报,对于分辨率不太高 (一般认为格距大于5km) 情况下,两种过程都不可缺少,而且两者具有相互作用。针对中尺度模式主要物理过程的作用及其不同方案对降水预报的影响,通过批量实时资料降水预报进行对比试验[20-21],了解模式中包含的各种积云对流参数化和微物理过程方案的预报性能并进行优选,通过对降水预报性能、云参数分布的合理性分析等评估模式物理过程总体效果。

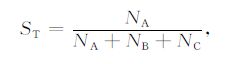

为检验不同物理过程降水预报效果,分别以不同降水级别计算降水预报TS评分 (ST) 和偏差B的预报结果。相应计算公式为[22]

|

(1) |

|

(2) |

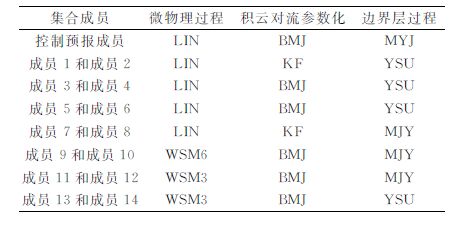

式 (1) 和 (2) 中,NA,NB,NC物理意义如表 1所示。TS评分在0~1之间,它反映了模式对降水有效预报的准确程度,在同一季度对同一地区的预报具有可比性。偏差B为预报降水与实况降水之比,其数值不小于0。当预报降水偏多而实际降水偏少时,B>1,表明该模式预报降水偏多;B < 1,则说明模式预报降水偏少。

|

|

表 1 降水检验分类 Table 1 Classification for rainfall verifications |

1.2.1 积云对流参数化方案对比试验

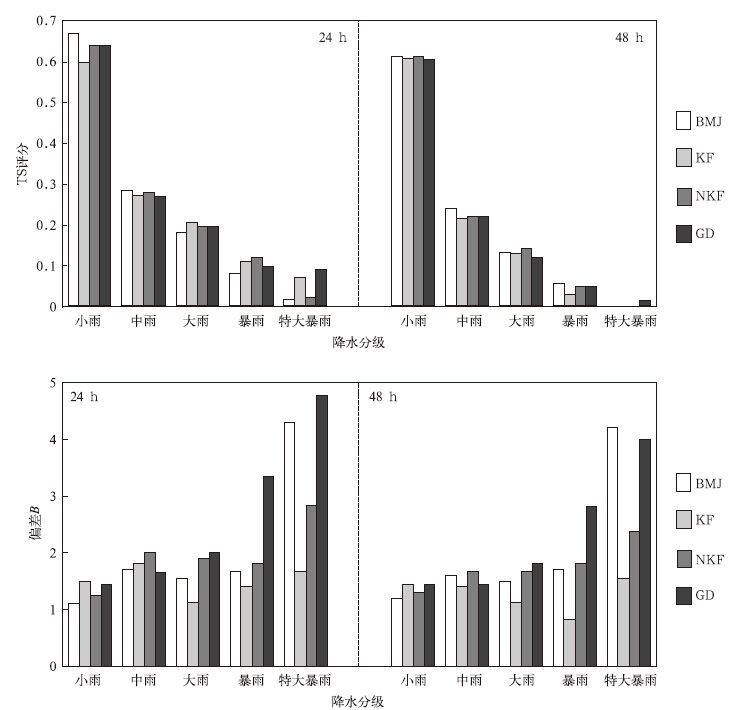

WRF模式中主要有4个积云对流参数化方案:Betts-Miller-Janjic方案 (简称BMJ);Kain-Fritsch方案 (简称KF);New Kain-Fritsch方案 (简称NKF),该方案是改进的Kain-Fritsch方案;Grell-Devenyi方案 (简称GD)。使用2005年8月的实时资料进行不同等级降水、预报时效分别为24h和48h的对比试验 (图 4)。试验结果大体反映了4种积云参数化方案的特点:各种积云对流参数化方案降水评分随降水强度的增加而降低,KF和NKF方案的TS评分相对较高,对应的偏差B更接近于1,总体预报效果较好[20]。

|

|

| 图 4. 积云对流参数化方案降水预报对比检验 Fig 4. Verification of different rainfall forecast | |

1.2.2 微物理过程对比试验

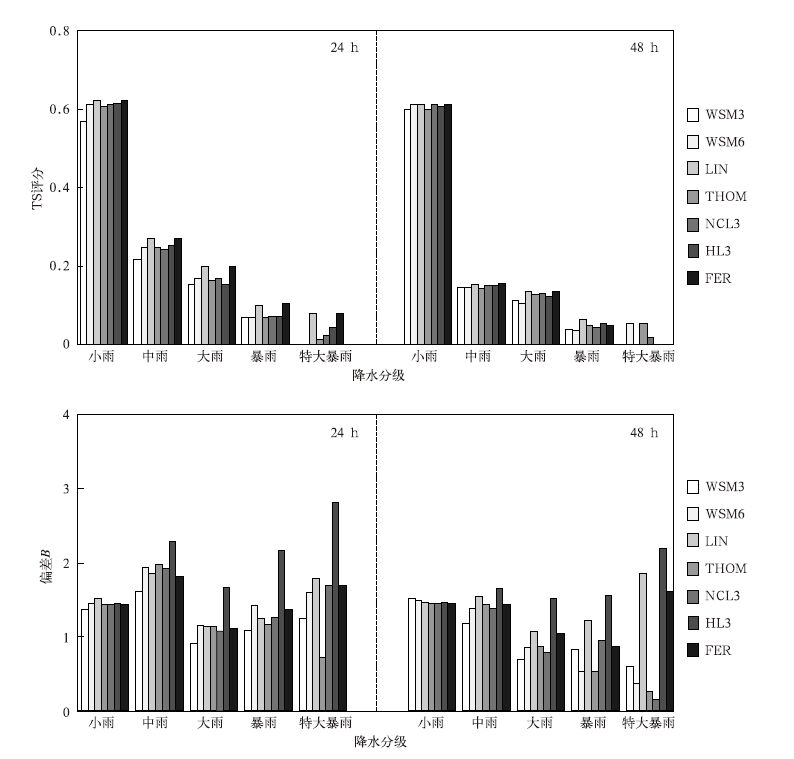

研究中主要对以下微物理过程进行对比:Ncloud3方案 (NCL3)、WSM3方案、HL3方案、Ferrior方案 (FER)、LIN方案、WSM6方案和Thompson (THOM) 方案,其中,FER方案是两变量方案;NCL3方案、WSM3方案和HL3方案是简单冰方案;LIN方案、WSM6方案是较复杂的混合相云方案;THOM方案是更为复杂的七变量方案。在积云对流参数化方案选定了KF方案的基础上,对上述方案进行了1个月的实时资料降水预报对比试验。试验结果显示:从总体预报结果来看,LIN方案和FER方案优于其他方案。就全国范围而言,LIN方案和FER方案24h降水预报效果优于其他方案,尤其是对于25mm以上强降水的预报优势更为明显;48h预报相对于24h预报优势不明显。比较而言,LIN方案、FER方案稍好一些,但特大暴雨的预报则是WSM6方案和THOM方案较好。分区检验结果与全国范围检验结果有相似的结论,LIN方案和FER方案24h预报稍好一些,48h预报则各有优劣。对于华北地区检验结果表明,24h预报效果各有优劣,比较而言,THOM方案、LIN方案和WSM6方案稍有优势,而48h预报则是HL3方案明显占有优势 (图 5)[20]。

|

|

| 图 5. 微物理过程方案对比试验 Fig 5. Verification of rainfall forecast for different microphysics options | |

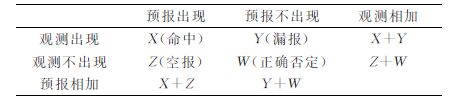

此外,对于边界层过程以及陆面过程方案,也进行了类似的比较和优选。由于不同物理过程的技术特点存在差异,区域性较强,没有绝对最优过程,即不同的物理过程对于不同天气过程、不同要素、不同地区预报效果有差异,具有明显的不确定性。因此,针对预报模式选择那些既有较高的评分表现 (模式最优),又具有一定互补性 (保证一定的离散度,反映模式不确定性) 的不同物理过程组合,最终确定区域集合预报系统物理过程扰动方案:微物理过程的扰动采取LIN方案、WSM6方案和WSM3方案;积云参数化方案采用KF方案和BMJ方案;边界层过程采用MYJ方案和YSU方案。

|

|

表 2 集合预报系统多物理过程扰动方案 Table 2 Perturbation schemes on multi-physics |

2 预报模式与分析系统

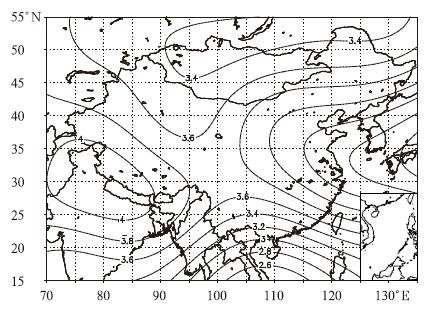

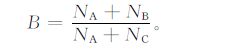

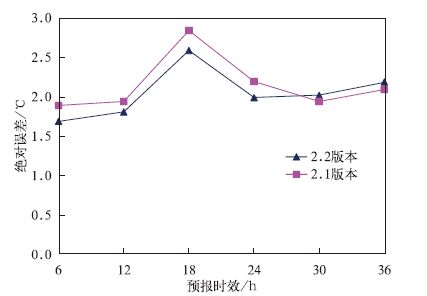

区域集合预报模式选取对集合预报效果会产生关键影响。中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统预报模式采用WRF模式。系统刚刚建立时采用WRF2.1版本,发现基于WRF2.1版本的区域模式针对中国区域预报存在显著的系统性误差 (图 6)。通过对比试验发现,误差主要源自预报模式自身的预报循环累积误差,而直接利用全球集合预报作为区域集合预报系统初值,在预报循环中每天冷启动,可有效减少预报误差。因此,针对模式系统进行了更新,对预报模式版本进行升级,更新前处理及预报流程,使区域扰动循环时的预报误差显著减小。

|

|

| 图 6. 分别采用WRF 2.1版本和WRF 2.2版本预报时效为36h的2m温度绝对误差比较 Fig 6. Comparison of 2-metertemperature absolute error with in the lead time of 36 hours between WRF Version 2.1 and WRF Version 2.2 | |

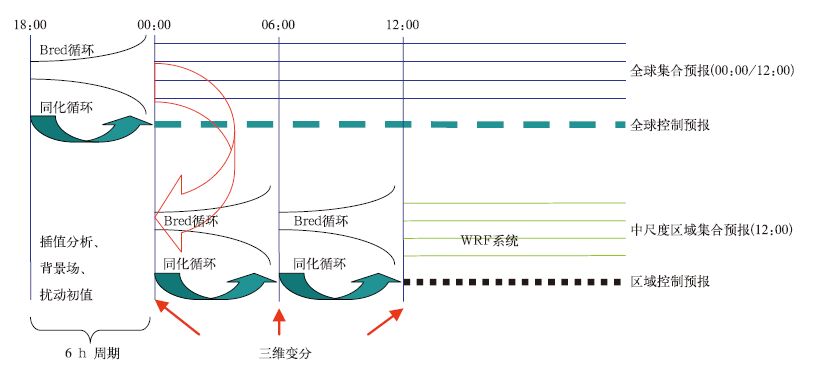

基于WRF模式的中尺度集合预报流程设计,对预报结果产生重要影响。集合预报成员每天00:00,06:00,12:00,18:00启动预报滚动循环。利用前处理程序将全球模式控制预报的标准等压面输出结果插值为预报模式的背景场,并结合区域模式的特点对中尺度集合预报的初始场扰动振幅进行适当调节。利用三维变分同化技术进行间隔为6h的同化循环,使初值中尽量体现观测资料信息;同时在6h滚动预报中培植扰动增长,并适当控制包含中小尺度不确定性信息的扰动初值,在00:00和12:00进行60h预报,预报流程如图 7所示。

|

|

| 图 7. 基于WRF的中国气象局国家气象中心中尺度集合预报流程 Fig 7. Flow of WRF based on regional ensemble prediction system of NMC | |

3 区域集合预报系统侧边界扰动

在区域预报模式中,需要获取初始场和侧边界条件;而初始场和侧边界条件的好坏,直接影响预报质量[23]。因此,区域集合预报系统的初始场和扰动侧边界条件既需要满足区域集合预报系统本身要求,也必须符合大气本身规律。考虑全球大尺度斜压扰动向有限区中尺度模式侧边界扰动输入的影响,需要发展区域中尺度集合预报系统与全球集合预报系统的嵌套技术,解决全球集合预报扰动信息向中尺度集合预报模式输入的技术。在区域集合预报系统侧边界条件方面,如果模式计算范围取得太小 (相对于实际预报区域而言),那么侧边界条件就会大大限制其离散度的增长而不能反映大气的实况。为了避免这种不利条件的影响,模式的运算范围要取足够大,以减少侧边界条件对预报的影响;预报集合中,不同预报成员对应的侧边界条件也应不同 (即在侧边界条件上也应该加上各自不同的扰动场) 以增加预报成员间的离散度。对于后者,与初值扰动类似,在全球集合预报系统提供的扰动侧边界基础上,采用缩减因子技术将两个不同侧边界条件的差与新分析值叠加,再根据分析场的不确定性调整振幅大小。这种从全球集合预报成员向中尺度集合预报成员提供初始场的方法可以有效缓解侧边界条件对细网格的影响,同时充分考虑了区域集合预报系统初值和侧边界条件的不确定性信息。

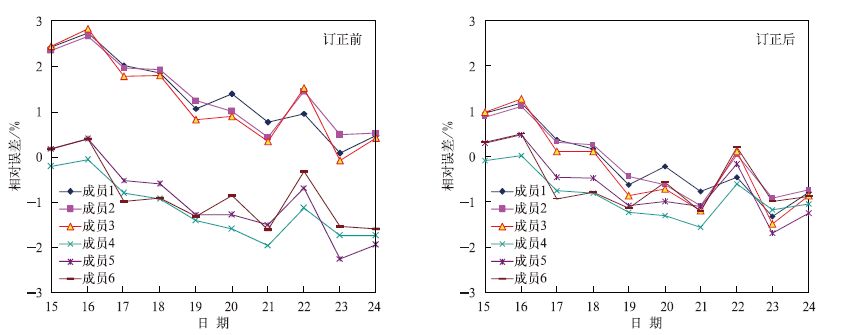

4 模式后处理及产品加工 4.1 偏差订正技术采用多物理过程参数化方案的集合预报中的每个成员,因为所选取的模式物理过程参数化方案不同,以及模式本身系统性偏差的影响,使得每个成员的系统性偏差较大,必须采用系统性偏差订正方法扣除自身的系统性偏差,才能有效集成[24-26]。系统性偏差订正采用调整卡尔曼滤波算法[27]。图 8给出不同物理过程配置下2 m温度12h的预报误差 (为简单起见,仅给出15个成员中的6个),可以看出,由于物理过程配置的不同,系统分为两组,一组以正偏差为主,一组以负偏差为主。通过偏差订正,不同成员合成一组,且相对误差显著减小,预报效果明显改善。偏差订正技术不仅可以减少均方根误差,也可以改善系统离散度,整体提高系统性能。

|

|

| 图 8. 预报时效为30h的6个集合预报成员2007年8月15—24日2 m温度相对误差对比 Fig 8. Effect of bias correction for 2-meter temperature forecast with the lead time of 30 hours during15—24 August 2007 | |

4.2 集合预报产品

集合预报与一般确定性数值预报在概念和方法上存在很大差异,集合数值预报提供的信息量是单一确定性预报的几倍到几十倍,如何从近似海量的集合预报产品浓缩和提炼,形成直观快捷的图形、图像、数据等产品,充分反映未来大气发展主要特征以便预报员应用,是集合预报产品解释应用中面临的难题[9,16,28]。目前中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统开发的集合预报产品主要包括风、温、湿、位势高度、降水等多要素、多层次的集合平均、离散度等,且区域集合预报的产品表现形式与全球中期集合预报产品一致。集合预报产品不仅包括图形产品,也可以针对用户需求建立MICAPS格式以及特定格式产品。从预报需求来说,由于数值模式的不确定性难以完全消除,因此在科学合理地使用数值模式及其预报产品时,需要对模式能力与不足有充分了解;能否最大限度地发挥数值模式作用取决于对数值模式的理解程度,以及依据数值模式制定的预报产品表现形式。从这种意义来说,集合预报产品相对于一般确定性预报产品有明显的优越性:从集合预报产品可以了解数值模式对天气过程的预报能力;可以了解预报结果的局限性和片面性;可以知道集合预报的最终结果是一个包含多个不同程度“对"与“错"的综合结果,了解大气可预报性是随着时间和区域不同而变化的,这是单一确定性预报无法达到的。

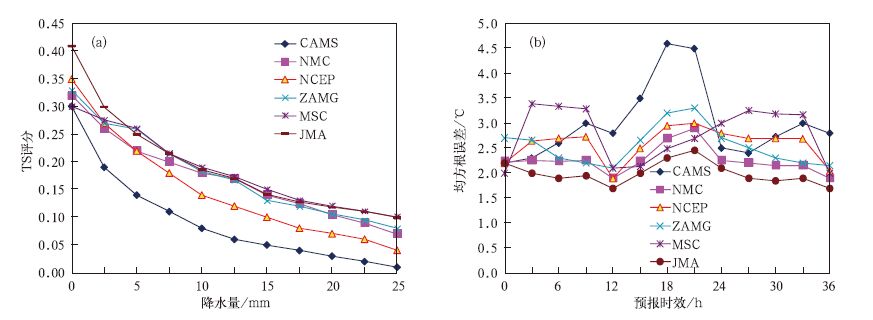

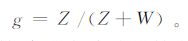

4.3 集合预报检验中国气象局国家气象中心目前已经发展了多种针对确定性预报和概率预报结果的检验评价方法。与全球中期预报模式不同,区域集合预报系统侧重于预报短期预报结果,特别是地面要素的预报结果。因此,也偏重于区域集合预报系统的地表要素降水和温度检验。检验的层面主要包括两个方面:一是与一般单一确定性预报比较,检验集合预报系统是否具有优势;二是利用国家气象中心承担世界气象组织天气研究计划“2008年北京奥运会中尺度集合预报研究开发项目"[19]的契机,比较包括中国气象局国家气象中心 (NMC)、中国气象科学研究院 (CAMS)、加拿大 (MSC)、美国 (NCEP)、日本 (MRI/JMA) 和奥地利/法国 (ZAMG) 等各区域集合预报系统针对同一区域 (中国华北地区,范围约3000km×4000km) 的预报能力。

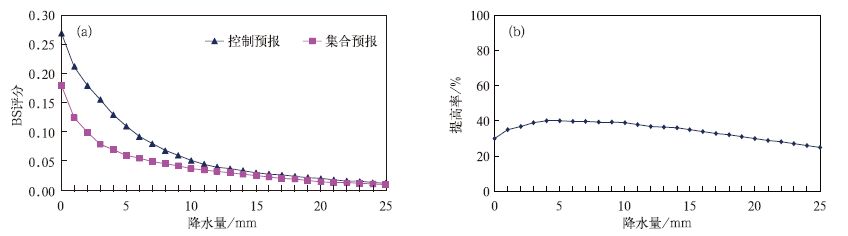

4.3.1 集合预报系统相对于控制预报的改进图 9为中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统控制预报和集合预报平均(15个成员)6h间隔累积降水量从0~25mm范围内BS评分SB,其定义方式为

|

|

| 图 9. 中国气象局国家气象中心中尺度区域集合预报系统控制预报和集合预报平均6h累积降水量BS评分 (a) 和提高率 (b)(引自文献[29]) Fig 9. Brier Scores for verification of 6-hour accumulated rainfall against observation (a) and improvement rate at NMC (b)(quotedfromreference[29]) | |

|

(3) |

式 (3) 中,N为二分类事件的预报数,fi表示某一天气事件发生的预报概率,oi表示实况。事件发生,oi=1;事件不发生,oi=0。SB的取值范围为0 1,SB值越小越好。SB=1表示评分最差,预报失效。

检验时段为2008年7月25日-8月23日共30天。总体来说,无论集合预报平均值还是控制预报,SB评分都随着累积降水量的增加而减少,说明降水量越大,系统预报性能越强;比较控制预报与集合平均评分,在0~25mm范围内,尤其是在0~10mm区间,集合预报平均值明显均低于控制预报。进一步定义提高率 (ri) 指标[29],即

|

(4) |

式 (4) 中,SBE为集合预报BS评分,SBC为控制预报BS评分。由图 9可见,在0~25mm范围内,集合预报平均值比控制预报有20%~40%的提高,显示集合预报平均值比控制预报降水具有一定优势;但在强降水阈值内,提高率较小,可能是由于系统对强降水预报偏低造成的。

4.3.2 区域集合预报系统性能与国际同类系统比较图 10为“2008年北京奥运会中尺度集合预报研究开发项目"参与方2008年奥运气象服务期间部分产品检验评分 (检验时间为2008年7月25日-8月23日)。从各集合预报系统不同等级6h降水预报集合平均的TS评分来看,中国气象局国家气象中心降水预报除在小雨和特大暴雨范围预报评分排在第4位以外,其他等级降水预报均在前列。从2m温度的均方根误差随预报时效演变图 (图 10b) 可见,所有集合预报系统均表现出明显的日变化特征,而中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统在36h预报时段内总体的集合预报误差在6个系统中较小。针对其他变量采用更多的检验方法也得到了相近的结果。

|

|

| 图 10. 中国气象局国家气象中心中尺度区域集合预报系统降水集合预报平均值TS评分 (a) 和2m温度预报均方根误差 (b) 随预报时效演变图与同类系统针对相同区域预报比较 Fig 10. Ensemble verification of B08RDP participant systems for mean TS of rainfall (a) androot-mean-square error of 2-metertemperature (b) | |

为检验集合预报系统2m温度的可预报性,利用相对作用特征曲线[30-31]来衡量。其原理是将信号探测理论应用到数值天气预报的二分类要素预报的检验方法中。在每个格点上,考虑一个事件 (如降水) 发生或不发生两种状态。检验结果为预报正确、空报和漏报,用双态分类联列表表示 (表 3),其中X表示天气事件出现时预报正确,Y表示漏报,Z表示空报,W为天气事件不出现时预报正确。信号探测理论主要利用其计算两个量:命中率f和假警报率g。

|

|

表 3 双态分类联列表 Table 3 List of two-state classification |

|

(5) |

|

(6) |

以命中率为纵轴,假警报率为横轴在笛卡尔坐标上绘一条曲线,这条曲线称为ROC曲线。

图 11的ROC曲线检查了集合预报系统12:00起报,预报时效为18h二元事件温度>32℃评分情况。总体来说,各个系统中不同预报概率条件下显示了明显不同的高命中率和高假报警率。其中日本集合预报系统在各个预报概率条件下命中率最接近,表现为较高的命中率和较低的假报警率;法国/奥地利集合预报系统表现出相似的性质,但命中率较低;美国集合预报系统、加拿大、中国气象局国家气象中心中尺度区域集合预报系统类似,均表现为较高命中率和高假报警率。

|

|

| 图 11. B08RDP参与方在12:00开展预报时效为18 h的2 m温度预报的ROC曲线检验结果 Fig 11. ROC diagrams for 2-metertemperature for B08RDP systems with the initial time of 12:00 and the lead time of 18 hours | |

利用B08RDP项目成果,在2006-2008年针对世界气象组织天气研究计划参与方中几个气象技术先进国家的区域集合预报系统模式输出进行了3次实时检验 (每次检验时间约1个月)。因为预报检验结果比较多,难以一一列举。综合各种检验结果,各个系统包括中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统预报技巧高于控制预报;但各系统的离散度均偏小,近地面要素预报误差均表现出明显的日变化,各系统的降水概率预报都有一定技巧。总体来说,中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统集合平均预报的平均绝对误差、相对误差、均方根误差均优于控制预报,而各成员离散度和模式误差相比偏小;在与国际同类区域集合预报系统比较评价中,中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统性能与加拿大气象局集合预报系统的降水概率预报评分相当,日本集合预报系统的预报性能总体表现最好,在世界天气研究计划6个区域中尺度集合预报系统评比中,中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统总体性能达到中游水平。

5 小结基于中国气象局国家气象中心精细资料同化技术与精细模式,实现全球增长模繁殖模块的区域化,并进行全球集合预报侧边界与区域集合预报衔接模块的接口软件研制。研究区域模式多物理过程最优选择、配置方案以及WRF模式动力框架模块接口与流程设计,进行各模块联调试验、并行化运行流程设计、标准化监控软件研发等,解决集成中出现的技术与工程问题,实现产品实时传送,建立了与全球集合预报系统嵌套的国家级区域中尺度集合预报业务系统。系统实时运行4年 (2006年开始) 以来,运行平稳,达到了业务化要求。在世界气象组织北京奥运国际示范项目比较中 (2006-2008年实时运行和比较),中国气象局国家气象中心区域中尺度集合预报系统概率预报总体能力与国外同类系统相当。中国气象局国家气象中心区域集合预报系统研发成果包括:

1) 实现中尺度集合预报增长模繁殖法初值扰动技术,实现地理掩模由全球集合到区域集合的精细化;实现中尺度集合预报模式与全球集合预报系统的嵌套。

2) 改进全球集合预报的资料同化能力,实现从最优插值向三维变分同化系统升级并具备卫星资料的直接同化能力。改善了区域集合预报的初值扰动与边界扰动,调整后的地理掩模误差更小。

3) 分析对灾害性天气比较敏感的积云对流参数化方案、云微物理参数化方案、行星边界层与下垫面物理参数化方案不同搭配下的预报效果,优选多物理过程扰动的搭配方案,实现区域集合的多物理过程扰动,增加系统发散度。

4) 实现偏差订正、发散度订正,显著改善了集合预报中的每个成员因所选取的物理过程参数化方案不同而造成的偏差与发散度不一致,有效改善集成效果。

5) 建立了中尺度集合预报的控制预报流程与初值扰动流程,建立可视化的实时监控与调度流程,实现了集合预报系统的实时运行和业务化;开发了满足多种需求的概率预报产品和概率预报检验产品。

致谢 感谢中国气象局数值预报中心陈德辉、孙健、闫之辉、陈炯、高丽、李晓莉及上海台风研究所谭燕等在系统建立过程中所提供的支持。| [1] | 廖洞贤. 大气数值模式的设计. 北京: 气象出版社, 1999. |

| [2] | 丑纪范, 郜吉东. 长期数值天气预报. 北京: 气象出版社, 1995. |

| [3] | Eugenia Kalnay, Atmospheric Modeling,Data assimilation and Predictability. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. |

| [4] | 陈德辉, 薛纪善. 数值天气预报业务模式现状与展望. 气象学报, 2004, 62, (5): 623–633. |

| [5] | Leith C E, Theoretical skill of Monte Carlo forecasts. Mon Wea Rev, 1974, 102: 409–418. DOI:10.1175/1520-0493(1974)102<0409:TSOMCF>2.0.CO;2 |

| [6] | Hoffman R N, Kalnay E, Lagged average forecasting. Tellus, 1983, 35A: 100–118. DOI:10.1111/tela.1983.35A.issue-2 |

| [7] | Molteni F, Palmer T N, Buizza R, et al. The ECMWF ensemble prediction system methodology and verification. Quart J Roy Met Soc, 1996, 122: 73–121. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [8] | Toth Z, Kalnay E, Ensemble forecasting at NMC,the generation of perturbations. Bull Amer Meteor Soc, 1993, 74: 2317–2330. DOI:10.1175/1520-0477(1993)074<2317:EFANTG>2.0.CO;2 |

| [9] | Toth Z, Kalnay E, Ensemble forecasting at NCEP and the breeding method. Mon Wea Rev, 1997, 125: 3297–3319. DOI:10.1175/1520-0493(1997)125<3297:EFANAT>2.0.CO;2 |

| [10] | Houtekamer P L, Lefaivre L, Derome J, et al. A system simulation approach to ensemble prediction. Mon Wea Rev, 1996, 124: 1225–1242. DOI:10.1175/1520-0493(1996)124<1225:ASSATE>2.0.CO;2 |

| [11] | 李泽椿, 陈德辉. 国家气象中心集合数值预报业务系统的发展及应用. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 1–15. |

| [12] | 陈静, 薛纪善, 颜宏. 一种新型的中尺度暴雨集合预报初值扰动方法研究. 大气科学, 2005, 29, (5): 717–726. |

| [13] | 陈静, 薛纪善, 颜宏. 华南中尺度暴雨数值预报的不确定性与集合预报试验. 气象学报, 2003, 61, (4): 432–446. |

| [14] | 冯汉中, 陈静, 何光碧, 等. 长江上游暴雨短期集合预报系统试验与检验. 气象, 2006, 32, (8): 12–16. |

| [15] | Gao Shouting, Li Xiaofan, Impacts of initial conditions on cloudresolving model simulations. Adc Atmos Sci, 2008, 25, (5): 737–747. DOI:10.1007/s00376-008-0737-6 |

| [16] | 高守亭, 孙建华. 北京奥运期间异常天气预测关键技术. 高新技术与产业化, 2008, (9): 20–21. |

| [17] | 田伟红, 庄世宇. ETKF方法在区域集合预报中的初步应用. 气象, 2008, 34, (8): 35–39. |

| [18] | 王晨稀, 姚建群.梁旭东. 上海区域降水集合预报系统的建立与运行结果的检验. 应用气象学报, 2007, 18, (2): 173–180. |

| [19] | Duan Yihong,Gong Jiandong,Chen Dehui,et al.A Report on the WWRP Research and Development Project B08RDP to the WWRP Joint Scientific Committee.[2010-01-05] http:// procurement.wmo.int/pges/prog/arep/wwrp/new/documents/Doc3 _2 3_B08RDP.doc. |

| [20] | 闫之辉, 邓莲堂. WRF模式中的微物理过程及其预报对比试验. 沙漠与绿洲气象, 2007, 1, (6): 1–6. |

| [21] | 牛俊丽, 闫之辉. WRF模式微物理方案对强降水预报的影响. 科技信息, 2007, 23: 17–20. |

| [22] | 刘还珠, 黄卓. NMC与HLAFS降水预报的比较. 气象, 1998, 24, (1): 47–52. |

| [23] | Warner T T, Peterson R A, Treadon R E, A tutorial on lateral boundary conditions as a basic and potentially serious limitation to regional numerical prediction. Bull Amer Meteor Soc, 1997, 78: 2599–2617. DOI:10.1175/1520-0477(1997)078<2599:ATOLBC>2.0.CO;2 |

| [24] | 魏凤英. 全国夏季降水区域动态权重集成预报实验. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 402–409. |

| [25] | 段明铿, 王盘兴. 一种新的集合预报权重平均方法. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 488–493. |

| [26] | 林春泽.智协飞.韩艳, 等. 基于TIGGE资料的地面气温多模式超级集合预报. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 706–712. |

| [27] | 马清, 龚建东, 李莉, 等. 超级集合预报的误差订正与集成研究. 气象, 2008, 34, (3): 42–48. |

| [28] | 毛恒青, 陈谊, 陈德辉. 神威中期集合数值预报产品的业务应用. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 56–61. |

| [29] | Masaru Kunii, Masahiro Hara, Kazuo Saito, et al. Intercomparison of Ensemble Prediction Systems in the WWRP B08RDP Project. The Fourth Workshop of B08FDP/RDP (CD),Guang Zhou, 2009. |

| [30] | 皇甫雪官. 国家气象中心集合数值预报检验评价. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 29–36. |

| [31] | 段明铿, 王盘兴, 吴洪宝. 夏季亚欧中高纬度环流的集合预报效果检验. 应用气象学报, 2009, 20, (1): 56–61. |

2010, 21 (5): 513-523

2010, 21 (5): 513-523