2. 北京市气象台,北京 100089

2. Beijing Meteorological Observatory, Beijing 100089

酸雨是指pH值小于5.6的大气降水 (雪、雨、雹等)。通常认为,人类排放的硫氧化物和氮氧化物在大气环境中经过各种氧化反应生成的硫酸和硝酸是导致降水酸化的主要致酸污染物质[1]。我国从1979年开始进行降水酸度监测,监测结果表明:20世纪80年代中期,年平均降水pH值小于5.6的地区主要在西南、华南以及东南沿海一带[2]。90年代以来,酸雨出现的区域较80年代发生了明显变化,酸雨区面积扩大,酸雨频率逐年上升[3]。90年代后期实施双控区政策后,SO2等污染物排放总量下降,全国酸雨发展进入相对稳定期,酸雨污染发展势头得到一定遏制[4]。2000年后全国SO2,NOx排放总量的快速反弹,两种污染物的排放量分别于2005年和2003年恢复到并超过1995—1996年的水平,全国酸雨污染又趋于严重[5]。2006年,我国酸雨形势进一步恶化,重酸雨区 (pH值<4.50) 范围为1994年以来最大,并呈现明显向北扩展的趋势,强酸雨区降水酸度整体上有所减弱[6]。

目前,国内外对大气降水的研究主要包括降水的化学组成、特征及来源分析[7-11];降水对不同粒径颗粒物去除机制和效率研究[12];降水成分的空间变化与排放源位置、地形条件、主导风向等因素的关系[13];气象条件变化对降水酸度的影响[14-17]等。近年来,随着城市化进程的不断加速,我国东部发达地区城市群大气污染呈现煤烟型与机动车尾气污染共存的复合型大气污染特征,作为主要致酸物质之一的SO2对降水酸度的贡献相对降低,而NOx的贡献明显增加,酸雨污染类型已逐渐由硫酸型向硫酸-硝酸型转变[18]。北京作为北方最大的城市群———京津冀地区的重要组成部分,其酸雨问题也受到广泛关注,已有一些学者对北京地区大气污染及其与降水化学组成的关系等进行了分析研究[5-6, 8-9, 18-21]。20世纪90年代后期以来,北京地区对空气污染治理措施的力度越来越大,北京地区的SO2排放总量持续下降,空气中总悬浮颗粒物质量浓度也呈现大幅下降趋势,但由于汽车尾气排放污染物的快速增加,来自于气粒转化的二次颗粒物污染特征逐渐突出[9, 22],北京地区大气污染特征的这些变化无疑将对区域内酸雨污染发展趋势产生重要影响。本文利用北京市气象局3个酸雨观测站近6年的酸雨观测资料,分析北京地区2003—2008年的酸雨变化特征,并结合同期的高空风探测资料和大气成分观测资料,探讨和分析北京地区酸雨变化的影响因素。

1 资料简介3个酸雨观测站分别为北京市观象台、昌平站和上甸子站。北京市观象台位于北京南郊的大兴区,具体位置为39°48′N,116°28′E,海拔高度为31.3m;昌平站位于北京北郊的昌平区,具体位置为40°22′N,116°22′E,海拔高度为76.2m;上甸子站位于北京东北部的密云县,是代表华北区域的大气本底观测站,也是代表京津冀经济圈区域的大气成分本底国家野外站,具体位置为40°39′N,117°07′E,海拔高度为293.9 m。除北京市观象台从2003年开始进行酸雨观测外,其余两个站均从1992年起进行连续观测。

1.1 酸雨观测资料2003—2008年3个观测站共取得酸雨观测资料846个。文中平均pH值、电导率 (K) 和酸雨频率 (F) 按照中国气象局《酸雨观测业务规范》[23]中的方法计算得出。

2003—2005年的酸雨观测资料,是按照中国气象局下发的《酸雨观测方法》(试行二版) 获得的,其降水采样按照降水事件进行,即每个降水事件采集1个降水样品。为保证资料的一致性,对于2005年前的资料,本文采用降水量加权法求得多降水事件的日降水平均pH值、K值,并将1d内所有降水事件的降水量进行相加,求得日总降水量。

2006年开始采用每日08:00(北京时,下同) 为酸雨观测降水采样日界,当日08:00至次日08:00为一个降水采样日。若一个降水采样日内有数次降水过程,则进行多次采样,并将其合并为一个降水样品,测量其pH值、K值和降水量。

1.2 探空资料利用北京市观象台探空站逐日观测的08:00和20:00探空资料处理而获得的1500 m高空风向与风速。06:00—18:00观测的酸雨资料用08:00观测的探空资料进行分析;18:00—次日06:00的酸雨资料用20:00的探空资料进行分析。

1.3 大气成分资料利用宝联站 (位于北京海淀区宝联体育公园内,具体位置为39°56′N,116°17′E,海拔高度为75.0m) 和上甸子站SO2,NO2和PM2.5的在线观测数据,在数据质量控制的基础上,处理成日平均浓度值。北京市观象台降水pH值数据结合城区宝联站大气成分数据进行分析,上甸子站的降水pH值数据结合上甸子站大气成分数据进行分析。

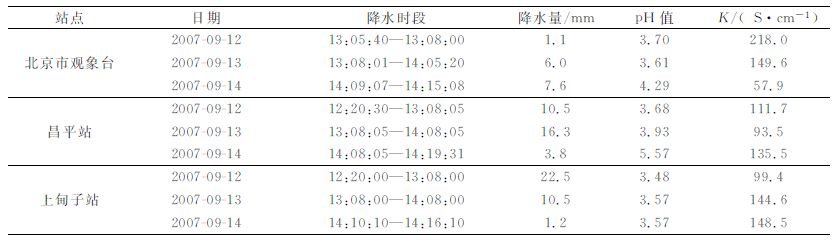

2 北京地区酸雨时空变化特征 2.1 北京地区酸雨的年变化对北京市观象台、昌平站和上甸子站2003—2008年酸雨资料进行统计 (图 1)。从图 1可以看出,3个观测站2003—2008年降水年平均pH值均小于5.6,说明近年来北京地区已经成为我国北方地区稳定存在的酸雨区之一。另外,6年间3个站的降水pH值整体呈现波动下降趋势。尽管3个站年平均降水pH值的年际波动并不完全相互吻合,但进入2007年后,3个站的年降水pH值均低于4.5,达到重度酸雨污染的等级。这种降水酸度逐年增强的趋势与汤洁等[19]对2000—2005年北京地区降水酸度的分析结果相一致,说明2000年以来北京地区的酸雨污染逐年加重,北京地区在近两年已经成为我国北方的重酸雨污染区。从图 1还可以看出,除2008年外,位于城区的北京市观象台和昌平站的降水pH值均高于上甸子站,说明城区的降水酸化程度不及本底地区。

|

|

| 图 1. 2003-2008年北京地区降水pH值年平均变化趋势 Fig 1. The variation of annual average pH value of three stations in Beijing Area during 2003-2008 | |

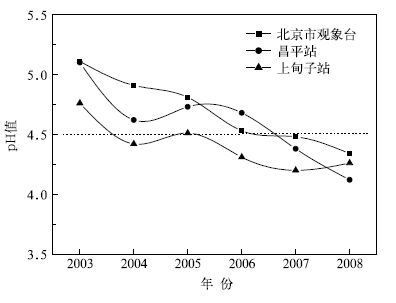

参考程新金等[24]的研究,将降水酸度分为强酸性 (pH值<4.5)、中度酸性 (4.5≤pH值<5.0) 和弱酸性 (5.0≤pH值<5.6)3个等级。从各级酸雨发生频率可以看到 (图 2),3个观测站强酸雨频率明显上升,其中上甸子站上升速率最快,2008年强酸雨频率超过55%,较北京市观象台与昌平站高出约15%。3个观测站的中度酸雨频率和弱酸雨频率变化除昌平站在2005年中度酸雨频率较高外,其余整体变化平缓。这说明,近年来北京地区降水酸度呈逐年增强的趋势,主要是源于强酸性降水事件增多的贡献。

|

|

| 图 2. 2003-2008年北京地区不同强度降水酸雨频率变化趋势 Fig 2. The variation of acid rain frequency of three stations in Beijing Area during 2003-2008 | |

2.2 北京地区酸雨的月、季节变化

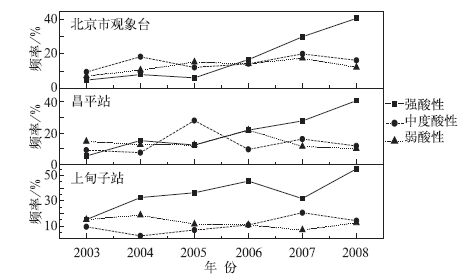

图 3为3个酸雨观测站平均pH值、酸雨频率及降水量的月变化图 (由于1月及12月降水样本少,未进行酸雨频率的统计)。从图 3可以看出,北京地区酸性降水的发生频率有明显的月变化。4月的酸雨频率最低,为32.6%,8月和9月的酸雨频率均高于70%,不仅是全年内最高,而且在降水较为集中的5—10月的夏半年中,也明显高于其他月份。

|

|

| 图 3. 北京地区降水平均pH值、酸雨发生频率及降水量月变化 Fig 3. The variation of monthly average pH value and frequency of acid rain and precipitation in Beijing Area | |

从图 3还可以看出,各月平均降水pH值分布状况基本与酸雨频率的分布呈反相位关系。从pH值的中值分布特点来看,4月、11月、12月的中值较高,而8月、9月及10月的中值较低,其中8月中值最低,为4.7左右,说明8月整体降水酸度较强。从月平均降水pH值看,全年各月的降水pH值均低于5.6,除4月、5月、7月及10—12月共6个月的pH值大于4.5外,其余月份均小于4.5,其中6月pH值最低,为4.24,8月pH值次之,为4.25。综合降水量的季节分布特点,通过计算各月的平均酸沉降量得出,6—8月的酸沉降量较大,分别占全年的21.6%,13.5%,26.2%;3个月累积酸沉降量约占全年的6成左右,说明夏季为酸雨污染最严重的季节,8月是酸雨污染较严重的月份。通过计算北京地区各季节降水pH值、K值及酸雨频率可以得出,北京地区夏、秋两季平均降水pH值及电导率K值较春、冬季节低,其中夏、秋两季酸雨平均pH值均达到强酸雨等级。从各等级酸雨频率来看,秋季强酸雨频率最高,夏季次之;中度酸雨频率则以夏季最高,春季次之。

造成降水pH值、K值及酸雨频率的月、季变化的可能原因:一方面是由于北京地区夏、秋两季气温及相对湿度较高,光化学氧化作用强,加快了酸雨前体物SO2,NO2在大气中的转化速率[25],从而导致夏、秋两季降水酸度强,出现高酸雨频率。另一方面,由于北方地区春季干旱少雨,沙尘天气频繁发生,大气中沙尘和土壤颗粒增多,当发生降水时,沙尘颗粒物中的水溶性成分溶解于降水中,导致降水电导率值升高。同时来源于北方的沙尘颗粒物酸度相对较低,对酸化有非常强的缓冲能力[26],从而在一定程度上使春季降水的pH值升高。冬季北方地区干旱少雨,地表扬尘量增加,此外冬季采暖导致燃煤量增加,两者均可对冬季降水电导率值的增高产生贡献。

3 气象条件及污染物对酸雨的影响气象条件对酸雨形成的影响主要表现在两个方面:在大气物理方面影响着酸性物质的清除和扩散、输送过程,在化学方面影响着酸雨前体物的转化速率[27]。

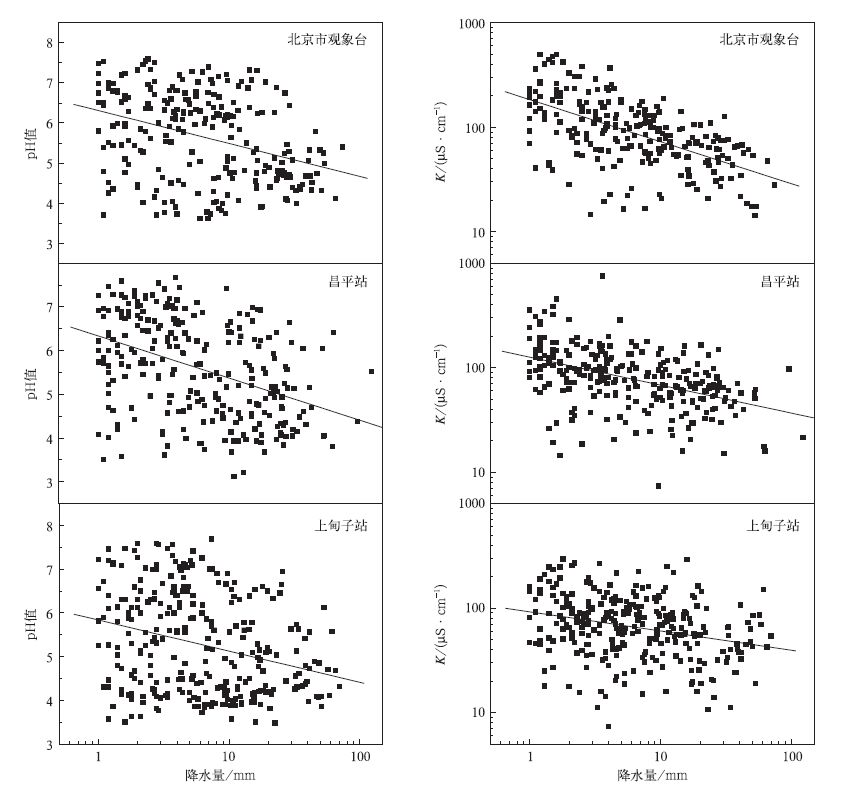

3.1 降水量对酸雨的影响图 4为3个站的降水pH值、K值与降水量的关系图。从图 4降水pH值与降水量的关系可以看出,3个观测站降水pH值范围大体相同,在3.08.0之间变化。统计显示,3个酸雨观测站pH值低于4.5的降水总日数占总降水日数的26.2%,占总降水量的35%,说明北京地区强酸雨的出现频率和累积降水量比例都较高。按照降水量大小将每次酸雨观测期间所取得的降水量分为4个等级:小雨 (0.1~10 mm)、中雨 (10~25 mm)、大雨 (2550mm) 和暴雨 (50~100mm)。通过计算各等级降水量下的酸雨频率可以得出,中度酸雨频率在降水等级为大雨时最高;而强酸雨频率则随降水量的增加呈现上升趋势,当降水量达到暴雨等级时,强酸雨频率最高。

|

|

| 图 4. 降水pH值和K值的变化范围及其与降水量的关系 Fig 4. Variations of pH, conductivities K and their relationships with precipitation | |

从图 4K值与降水量的关系来看,北京市观象台降水K值的变化范围主要集中在14.0~500.0 S·cm-1之间,昌平站的变化范围主要集中在10.0~500.0 S·cm-1之间,上甸子站的变化范围在10.0~300.0 S·cm-1之间,位于城区的北京市观象台和昌平站的降水K值范围比上甸子站整体偏高50%以上。由于城区大气中的SO2,NOx及颗粒物的含量明显高于城区外的本底地区,因而城区的云下冲刷过程对降水性质的影响更为显著,通过云下冲刷过程,城区降水吸纳了更多的污染物,其可溶性离子含量水平增高,因此城区两站的K值较本底地区的上甸子站更高。由图 1北京市观象台和昌平站降水pH值均高于上甸子站的事实,可以认为,碱性的粗颗粒物气溶胶的云下冲刷过程对城区降水影响最为明显,导致云下冲刷效果更为显著的城区降水的pH值高于城区外的本底地区。进一步统计显示,3个酸雨观测站K值高于200 S·cm-1的降水日数占总降水日数的7.3%,但是对应降水量比例仅为1.8%,其平均降水量为2.6 mm,说明高电导率降水较少出现且多发生于小雨过程。

从图 4可以看出,3个酸雨观测站的降水pH值和K值均有随降水量增大而降低的趋势 (通过0.01显著性检验),说明日降水量的变化对降水pH值和K值均有明显影响。随着降水量的增大,持续的云下冲刷过程导致云下大气中的各种污染物质逐渐被清除,也意味着冲刷对降水性质影响作用的逐渐减弱,因而,3个酸雨观测站的降水pH值和K值均有随降水量增大而降低的趋势,同样说明了大气中碱性粗颗粒气溶胶对降水的中和作用,在云下冲刷过程中对北京地区降水的影响占据主导作用。

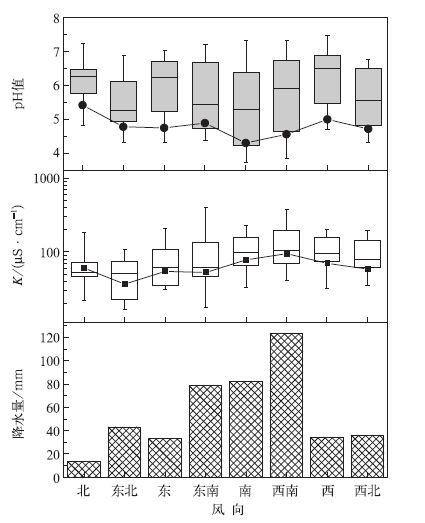

3.2 1500m高空风与降水pH值、K值的关系酸雨形成不但受到局地酸性物质的影响,高空中酸性物质也可通过大气输送影响到数百至数千公里范围内的酸雨形成。一般情况下,风向影响污染物的水平迁移扩散方向,不断将污染物向下风向输送,从而对下游地区产生影响。为了分析不同方向气流输送对酸雨的影响,同时考虑到1500 m高度为大气污染物的主要运输高度[28],本文选择1500m高空的风向进行分析,该层处于边界层以上,受局地地形和大气污染的影响较小,能够较好地代表污染物输送的影响。本文利用北京市观象台每天08:00和20:00的探空资料与观象台降水资料进行分析。将高空风向划分为8个方位,绘制在不同风向下pH值与K值分布图 (图 5)。

|

|

| 图 5. 风向对降水pH值、K值的影响 Fig 5. The influence of wind direction on pH and K values | |

北京市观象台2003—2008年各风向样本共240个,以西南风样本数最多,为89个;南风样本数次之,为47个;其余风向样本数均少于30个。其中北风样本数最少,仅为9个。从图 5看出,各风向的平均降水pH值均较低,除北风的平均降水pH值为5.42,西风的平均降水pH值为5.0外,其余风向的平均降水pH值均低于5.0。其中南风的平均降水pH值最低,仅为4.3,西南风向的平均降水pH值次之,为4.56。从pH值中值分布状况看,东北风、东南风、南风和西北风的降水pH值中值较低,均低于5.6,说明这几个风向的降水pH值总体上偏低。北风、东风及西风的降水pH值中值均高于6.0,其中西风的降水pH值中值最高,达到6.5。从降水的分布特点来看,西南风向的降水量最大,年平均值超过120mm,南风次之,年平均值为80mm;北风的年平均降水量最少,仅为10mm左右。综合考虑各个风向下降水的pH值和降水量的特点,可以得出结论,在西南风和南风的输送影响下,酸雨污染较为严重。从图 5还可以看出,K值的中值变化与均值变化基本一致。K值平均值最高的风向出现在西南风向,平均值为94.9 S·cm-1;东北风向的平均K值最低,为36.6 S·cm-1。

由此可见,当北京地区受偏南风影响时,酸雨污染严重,可能因为当降水天气系统的气流来向为偏南方向时,途经华北地区的人口和工业密集的地区,吸纳了较多的大气污染物,不仅降水电导率较高,而且降水酸度也较高;另一方面,在风向为西南风和南风的酸雨样本中,夏秋两季样本数占其总数的82%,说明在偏南气流的影响下降水酸度较高,在一定程度上造成北京地区夏、秋季节酸雨高发。

3.3 逆温对酸雨的影响降水前如果大气层结比较稳定,同时伴有逆温现象出现的条件下,往往抑制了大气的垂直运动和湍流交换,导致底层大气污染物难以向上扩散,在局部形成污染物堆积,一旦出现降水,将通过云下冲刷过程影响下降水酸度[14]。

2007—2008年北京市观象台酸雨观测样本中,降水前或降水时伴有逆温状况发生的样本数有35个,其中酸雨样本26个,非酸雨样本9个,酸雨频率为74.3%。在26个酸雨样本中,降水前1天出现逆温的酸雨样本数为5个,降水当天出现逆温的酸雨样本数为8个,降水前1天及当天均发生逆温的酸雨样本数为13个,从以上数据可以看出,降水前1天及当天均发生逆温时,酸雨样本数最多,这是由于在连续逆温条件下,边界层内大气污染物的扩散能力弱,大量的SO2,NO2和颗粒物等污染物被抑制在逆温层内,形成有利于降水酸化的大气条件[29]。北京地区秋、冬季节逆温状况较春、夏季节多,通过统计,2007—2008年秋季连续两天出现逆温状况的次数为8次,较其他季节多,且逆温较为明显,逆温温差较大,说明逆温可能是造成秋季酸雨污染严重的有利条件之一。

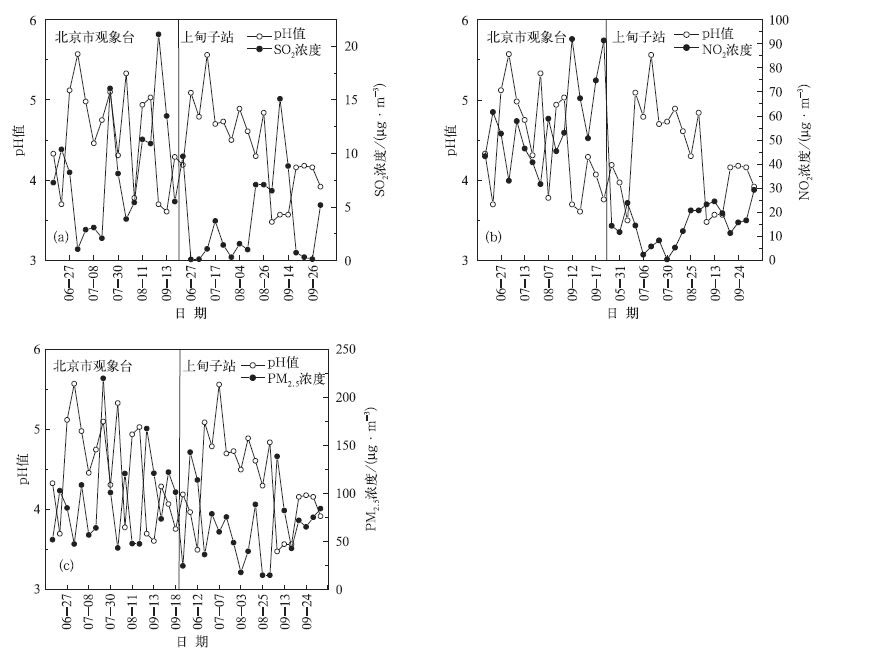

3.4 污染物对酸雨的影响大气降水形成于大气环境之中,其物理化学特性必然受到大气环境的影响。通过统计2007年降水集中的5—9月降水pH值与降水当日和前1天的大气污染物浓度数据发现,北京市观象台、上甸子站的降水pH值与降水前1天大气污染物浓度呈较明显的负相关关系,但与降水当天大气污染物浓度的相关性差,其原因可能是降水的起始时间不定,由于降水过程中的淋洗作用导致大气物染物的浓度变化较大,造成了两者之间相关性较差。降水pH值与前1天SO2,NO2浓度的相关关系如图 6所示,在与北京地区环境条件相似的郑州市也发现了相同的规律[30]。这说明大气中SO2,NO2对降水酸度有重要影响,作为酸雨的前体物,其浓度的增加在一定程度上会影响降水的酸性。这是由于在降水发生过程中,近地层的SO2,NO2可以在云下冲刷作用下进入降水,也可以在降水发生前经过反应生成二次气溶胶粒子,再经冲刷进入降水,从而改变降水酸度。

|

|

| 图 6. 2007年5-9月北京市观象台、上甸子站的SO2(a)、NO2(b)、PM2.5(c)浓度与酸雨pH值的变化关系 Fig 6. The relationship between pH value and SO2 concentration (a), NO2 concentration (b), PM2.5 concentration (c) at Beijing Weather Observatory and Shangdianzi Station from May to September in 2007 | |

气溶胶为北京的首要大气污染物,其中大气细粒子PM2.5对人体和环境的危害效应比粗粒子更大。细粒子主要来源于汽车尾气、煤炭燃烧等人为排放及污染物的二次转化。从图 6c可以看出,北京市观象台和上甸子站降水pH值与PM2.5气溶胶浓度呈负相关性。这说明大气污染越严重,降水酸度越强。有研究表明,北京地区细粒子PM2.5表面的pH值为5.57[20],同时来自气粒转化的SO42-,NO3-,NH4+为PM2.5中的主要水溶性无机离子[21],所以在降水过程中,随着雨水的洗脱,PM2.5气溶胶不但不能起到中和酸雨的作用,其中的酸性成分还可能对降水酸性的增强起较大贡献。

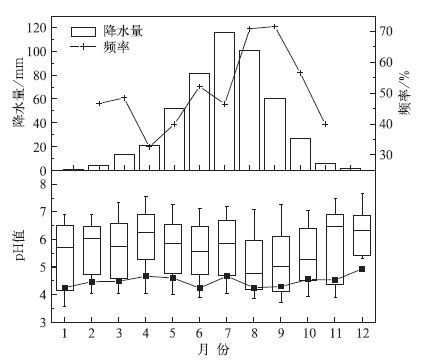

表 1给出了一个持续降水过程的个例。2007年9月12日夜间至14日白天,北京地区普降中到大雨,出现了一次连续性降水天气过程。在这次降水过程中,北京市观象台、昌平站和上甸子站同时监测到了近年来酸度较强的酸雨,降水测量的结果见表 1。从表 1中可以看出,各站前两天降水pH值均达到强酸雨等级,随着降水的持续,14日降水pH值有所上升,特别是昌平站14日的pH值为5.57,接近非酸雨等级,但是,上甸子站降水pH值都比较低。总体来看,此次降水过程电导率值较高,最高值出现在12日的北京市观象台,超过200 S·cm-1,说明降水清洁程度低,间接反映了大气污染程度较重。

|

|

表 1 2007年9月12—14日北京地区降水概况 Table 1 Overview of rainfall during 12-14 September 2007 in Beijing Are |

9月10—11日北京地区地面上基本处于均压场中,早晨有逆温现象出现,不利于大气污染物的扩散。在多个地面气象观测站均观测到霾天气现象,其中11日有14个地面观测站在14:00都有霾记录,能见度最低值仅为2.5km。从北京市环保局公布的北京地区日平均空气污染指数 (API) 值和宝联站、上甸子站的污染物浓度值来看,9月10—11日API值逐渐升高,11日空气质量已达到三级污染水平,首要污染物为可吸入颗粒物。宝联站和上甸子站的SO2,NO2浓度总体不高,日均浓度值在国家级Ⅱ标准范围内,而PM2.5浓度在11日分别为161.8 g·m-3和131.5 g·m-3,远远超过美国于1997年颁布的日平均浓度65 g·m-3的标准。随着12日晚上降水过程开始后,API值及各污染物浓度逐渐降低,13—14日空气质量好转,达到二级良好水平。

综合此次降水过程的降水pH值及污染物浓度变化特征来看,随着降水的持续,大气污染物浓度逐渐降低,降水pH值缓慢上升。说明降水前不利于污染物扩散的气象条件导致大气中酸性污染物的累积,在降水的洗脱作用下污染物进入雨滴,增强了降水的酸度。从各污染物的日平均浓度来看,降水前期PM2.5浓度较高,而北京地区的PM2.5多为硫酸盐及硝酸盐成分,可能对此次降水中的酸度起到主要贡献。

4 结论通过统计北京地区3个酸雨观测站2003—2008年的酸雨观测资料,并对北京地区酸雨特征及其与气象条件的关系分析,得出以下初步结论:

1) 近6年来,北京地区酸雨总体呈逐年增强趋势,且本底地区降水酸化程度较城区高。降水的酸度、电导率随月和季节变化明显,夏、秋两季降水平均pH值及K值较春、冬季低。综合各月酸沉降量来看,8月为全年酸雨污染最严重的月份,夏季为酸雨污染最严重的季节。

2) 降水pH值与K值随日降水量的增大呈现下降趋势,强酸雨频率随降水量的增大而增加,说明大气中碱性粗颗粒物对降水酸性的中和作用,在云下冲刷过程中占据主导作用。

3) 在西南风和南风的输送影响下,降水酸度及K值较高,且降水酸沉降量大,说明偏南气流的输送对酸雨污染增强有重要影响。

4) 逆温对酸雨有一定影响,连续发生逆温状况 (降水前1天及当天均出现逆温状况) 时,酸雨出现频率大;秋季逆温次数多,逆温温差大,在一定程度上加重了秋季酸雨污染。

5) 降水前1天大气污染物SO2,NO2,PM2.5与降水pH值呈负相关关系,说明大气污染物对酸雨的产生有重要影响。SO2,NO2为酸雨的重要前体物,PM2.5气溶胶不但不能起到中和酸雨的作用,其中的酸性成分还可能对降水酸性的增强有较大贡献。

致谢 感谢北京市观象台、昌平站和上甸子站工作人员在观测资料收集过程中的辛勤劳动!| [1] | 唐孝炎, 张远航, 邵敏. 大气环境化学. 北京: 高等教育出版社, 2006. |

| [2] | 戴树桂, 岳贵春, 王晓蓉. 环境化学. 北京: 高等教育出版社, 1997: 60-63. |

| [3] | 丁国安, 徐晓斌, 王淑凤, 等. 中国气象局酸雨网基本资料数据集及初步分析. 应用气象学报, 2004, 15, (增刊): 85–94. |

| [4] | 赵艳霞, 侯青. 1993-2006年中国区域酸雨变化特征及成因分析. 气象学报, 2008, 66, (6): 1032–1042. |

| [5] | 汤洁, 徐晓斌, 巴金, 等. 1992 2006年我国降水酸度的变化趋势. 科学通报, 2010, 55, (8): 705–712. |

| [6] | 王文兴, 徐鹏举. 中国大气降水化学研究进展. 化学进展, 2009, 21, (2/3): 266–281. |

| [7] | Kulshrestha U C, Monika J, Kulshlrestha R S, et al. Chemi-cal characteristics of rainwater at an urban site of south-cen-tral India. Atmospheric Environment, 2003, 37, (21): 3019–3026. DOI:10.1016/S1352-2310(03)00266-8 |

| [8] | 徐敬, 张小玲, 徐晓斌, 等. 上甸子本底站湿沉降化学成分变化与来源解析. 环境科学学报, 2008, 28, (5): 1001–1006. |

| [9] | 胡敏, 张静, 吴志军. 北京降水化学组成特征及其对大气颗粒物的去除作用. 中国科学 (B辑), 2005, 35, (2): 169–176. |

| [10] | 张维, 邵德民, 沈爱华, 等. 上海梅雨季节云水和雨水的化学组分分析. 应用气象学报, 1991, 2, (4): 375–384. |

| [11] | 丁国安, 郑向东, 马建中, 等. 近30年大气化学和大气环境研究回顾. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 796–814. |

| [12] | Chate D M, Rao P S P, Naik M S, et al. Scavenging of aero-sols and their chemical species by rain. Atmospheric Environ-ment, 2003, 37, (18): 2477–2484. DOI:10.1016/S1352-2310(03)00162-6 |

| [13] | Zimmermann F, Lux H, Maenhaut W, et al. Areview of air pollution and atmospheric deposition dynamics in southern Saxony, Germany, Central Europe. Atmospheric Environ-ment, 2003, 37, (5): 671–691. DOI:10.1016/S1352-2310(02)00829-4 |

| [14] | 林长城, 林详明, 邹燕, 等. 福州气象条件与酸雨的关系研究. 热带气象学报, 2005, 21, (3): 330–336. |

| [15] | 董惠清, 黄海洪, 高安宁, 等. 南宁市酸雨频率特征分析. 气象科技, 2003, 31, (2): 101–108. |

| [16] | 吴贤笃, 施松微, 吴正可. 温州市酸雨特征及气象条件分析. 浙江气象, 2004, 25, (4): 20–24. |

| [17] | 陈德林, 古淑芳, 李洪珍. 降水酸度与降水物理量关系的分析. 气象科学研究院院刊, 1989, 4, (1): 82–87. |

| [18] | 杨复沫, 贺克斌, 雷宇, 等. 2001 2003年间北京大气降水的化学特征. 中国环境科学, 2004, 25, (5): 538–541. |

| [19] | 汤洁, 徐晓斌, 巴金, 等. 近年来京津地区酸雨形势变化的特点分析---气溶胶影响的探讨. 中国科学院研究生院学报, 2007, 24, (5): 667–673. |

| [20] | Wang Y, Zhuang G S, Tang A, et al. The ion chemistry and the source of PM2.5 aerosol in Beijing. Atmospheric Envi-ronment, 2005, 39, (21): 3771–3784. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.03.013 |

| [21] | Yao Xiaohong, Chak K C, Ming Fang, et al. The water-sol-uble ionic composition of PM2.5 in Shanghai and Beijing. China.Atmoshpheric Environment, 2002, 36, (26): 4223–4234. DOI:10.1016/S1352-2310(02)00342-4 |

| [22] | 徐敬, 丁国安, 严鹏, 等. 北京地区PM2.5的成分特征及来源分析. 应用气象学报, 2007, 18, (5): 645–654. |

| [23] | 中国气象局. 酸雨观测业务规范. 北京: 气象出版社, 2005: 24-25. |

| [24] | 程新金, 黄美元. 降水化学特性的一种分类分析方法. 气候与环境研究, 1998, 3, (1): 82–88. |

| [25] | 王文兴, 张婉华, 石泉, 等. 影响我国降水酸性因素的研究. 中国环境科学, 1993, 13, (6): 401–406. |

| [26] | 王玮, 王英, 苏红梅, 等. 北京市沙尘暴天气大气气溶胶酸度和酸化缓冲能力. 环境科学, 2001, 22, (5): 25–28. |

| [27] | 王文兴. 中国酸雨成因研究. 中国环境科学, 1994, 14, (5): 323–329. |

| [28] | 张峥, 孟广礼. 1988年两广地区春季酸雨观测和天气形势分析. 北京大学学报 (自然科学版), 1992, 28, (1): 86–95. |

| [29] | 吴兑, 邓雪娇. 环境气象学与特种气象学预报. 北京: 气象出版社, 2001: 105-106. |

| [30] | 赵勇, 孙中党, 王飞, 等. 郑州市大气酸性物质与降水酸性的相关性分析. 环境科学研究, 2001, 14, (6): 20–23. |

2010, 21 (4): 464-472

2010, 21 (4): 464-472