闪电是大气中的超强、超长放电现象,具有随机性、瞬时性特点,其产生的高电压、大电流和强电磁辐射常常造成严重的经济损失[1],已经成为最严重的10种自然灾害之一[2].按照发生位置不同,闪电可以分为云闪和地闪,而地闪能对地面物体造成更严重的威胁,因此,地闪的研究被长期关注。按照所转移云中电荷极性的不同,地闪可以分为负地闪和正地闪两种类型。正地闪具有大的峰值电流、连续电流及中和电荷量,所造成的危害更加严重。观测结果表明:正地闪连续电流幅值比负地闪连续电流大一个量级,常常引起诸如森林火灾、油库爆炸等更为严重的雷电事故[3-4],因此正地闪的研究逐渐成为了雷电防护领域的重要内容。

正地闪的时空分布随地域、季节而不同。日本冬季雷暴正地闪的比例最高可达100%,通常在40%~90%之间,而美国正地闪比例小于10%,中国内陆高原正地闪比例较美国略高,北京地区正地闪多集中在平原[5].另外,正地闪的精细特性参数也会随地域不同而具有显着差异,例如,Rust,Co-oray及郄秀书等所统计分析给出的正地闪回击上升沿时间、慢前沿时间、慢前沿所占峰值比例等均有一定差别[6].因此,有必要对正地闪的区域特征进行分析。但是,正地闪发生几率较小,对其研究并不完善。到目前为止,关于北京地区正地闪的时间分布规律及波形参数精细特征的研究仍有待深入。

鉴于此,本文对北京地区正地闪的时间分布规律和波形精细结构进行了较详细分析,以期给雷电防护及机理研究提供必要的基础数据。

1 资料获取正地闪时间分布特征是根据2004年和2005年3-11月闪电定位资料进行统计得到的,该定位资料取自于中国科学院空间科学与应用研究中心的京津冀雷电监测定位网络。该定位网络由5个间距为150km的探测站组成,每个站探测范围超过300km,站间通过GPS同步 (时间精度为100ns),能够测量地闪每次回击过程的时间、位置、极性、峰值强度等参数,其理想探测效率可以达到80%~90%.该定位网络采用时差测向混合定位技术,一般情况下能达到优于1000 m的定位精度。该定位网络使用波形前沿时间、波形后沿时间、幅值阈值、多峰干扰、反极性干扰、尖峰干扰等多参量云地闪回击波形鉴别技术,对云地闪的理想鉴别率可达95%.该定位网络会存在对小回击电流的地闪不能定位以及将少数云闪误判为地闪的情况,但鉴于具有相似探测效率的美国NLDN地闪探测系统已经给出合理的闪电统计结果,也考虑到研究对象正地闪大回击电流较多 (定位数据统计显示大于10kA的正闪比例为97%左右,而小电流正闪误判为云闪的概率将较高)[7],因此,该定位数据具有较好的可信度,能够给出合理的统计结果。

正地闪波形精细特征根据电场快慢变化资料进行分析,该资料取自GPS同步的电场快慢变化测量系统,能够在时间上与闪电定位资料准确对应 (时间精度为100ns),从而可以根据闪电定位系统确定与其相对应的地闪位置。电场快慢变化测量系统常简称为快慢天线,架设在中国气象科学研究院楼顶 (39°95′N,116°32′E),系统由圆形平板天线、积分电路、采集器和同步的GPS模块组成,其中快天线RC时间常数为2ms,系统输出电压的动态范围为-10~10 V,带宽为1 kHz~2 MHz,采样率为2.5MS/s,记录长度是837 ms;慢天线时间常数为6s,带宽为3.5 MHz,输出电压范围为-10~10V.本文把正地闪记为PCG,其频次记为荦PCG;负地闪记为NCG,其频次记为荦NCG;总地闪记为TCG,其频次记为荦TCG;多回击正地闪记为MPCG,其频次记为荦MPCG;所有时间均为北京时间。

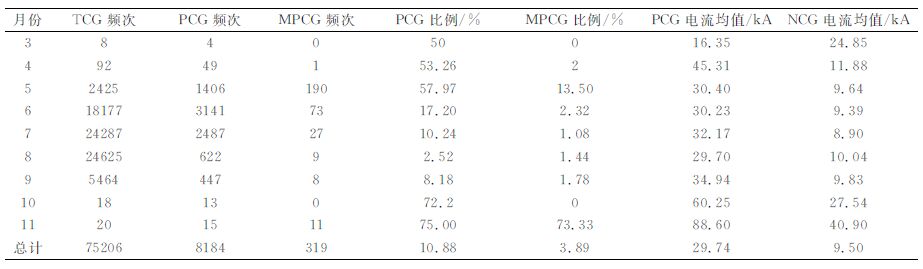

2 北京地区正地闪时间分布特征 2.1 北京地区正地闪基本特征表 1为北京地区按月份统计的地闪频次、比例及电流等参数。统计分析数据表明:北京地区正地闪年平均比例为10.88%,低于甘肃地区16%的比例[8],高于广州地区5.03%的比例[9].甘肃地区正地闪比例较高,是因为该地区属于我国高海拔的内陆高原地区,而随海拔高度增加,正地闪比例也相应增加;而广州地区纬度较低,随纬度降低正地闪比例减小。

|

|

表 1 正、负地闪分布统计 Table 1 Distribution of positive and negative cloud-to-ground lightning |

由表 1多回击地闪的统计可以看出,北京地区正地闪多为单次回击。多回击正地闪频次占正地闪总频次的年平均比例为3.89%,集中出现在正地闪比例较高的5月和11月。另外,根据电场快慢变化波形资料统计得到的多回击正地闪的比例为3.3%,也佐证了采用定位资料所得统计结果的可信度。由表 1中3-10月正地闪比例随地闪频次的对应关系可以看出,正地闪比例具有随闪电频次增大而减少的趋势。研究认为,正地闪更容易出现在较弱的雷暴过程和某一雷暴过程的较弱阶段[8, 10],不同极性地闪的发生与雷暴内的电荷结构相关。

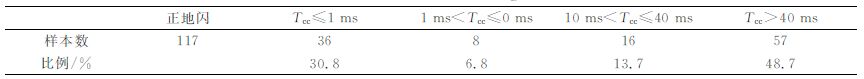

图 1为北京地区正地闪电流分布曲线,可以看出,正地闪电流集中在10~60kA范围,平均值为29.74kA.由表 1中正地闪的统计结果可以看出,正地闪平均电流均值远高于负地闪,约为其3.14倍,再加上正地闪具有长的连续电流过程,因此,正地闪的危害更大。

|

|

| 图 1. 正地闪电流分布统计 Fig 1. Current distribution of return stroke in PCG lightning | |

2.2 正地闪季节和月分布

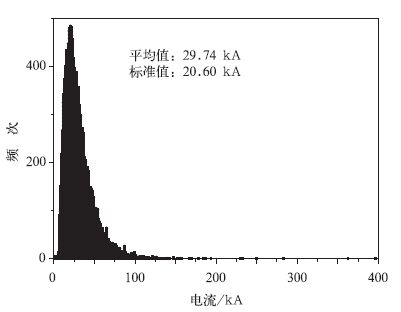

表 1统计结果表明,地闪主要分布在6-9月,期间地闪比例占全年的96%;正地闪在5-7月频次较高 (月频次>1000),占全年正地闪频次的比例为83.20%.同时,正地闪所占比例随月份而不同,在春、秋季 (3-5月和10-11月) 正地闪比例较高,平均值高达55.3%.在6-9月地闪频次高的季节,正地闪的相对比例较低,其平均值为9.23%.由表 1中正地闪随月份的变化规律发现,冬季结束后,随气温上升,夏季临近,正地闪比例逐渐升高,在5月达到59.79%的高值;进入夏季后,正地闪比例迅速下降,直至8月达到最小比例2.52%;以后随秋季到来,温度降低,正地闪比例重新升高,到11月比例高达75%.图 2为地闪随时间变化分布曲线,从细节上展示了一年中地闪随时间的变化特征,可以看出,在地闪频次较低的春、秋季,雷暴日比例较低,在图中线条较为稀疏,但是雷暴日的正地闪比例较高,日比例达到100%的全正地闪天数为13d,占正地闪天数的比例为4.9%;在夏季,雷暴日比例很大,但逐日正地闪比例较低。

|

|

| 图 2. 2004, 2005年3-11月平均地闪频次分布图 Fig 2. The distribution of cloud-to-ground lightning from March to November in 2004 and 2005 | |

正地闪的上述季节和月分布特性与雷暴云动力、微物理、电荷结构及雷暴环境有十分密切的关系。正地闪不仅易发生在超强雷暴中,而且也容易发生在较浅的雷暴云、消散阶段的小孤立雷暴和弱降水的雷暴中。文献[11]提出,在对流的混相区,较强的上升气流、更大的过冷水含量能引起霰和雹带正电,形成中层正电荷区域,从而产生更多的正地闪。文献[12]所得到的结果支持了上面的假设,认为正地闪雷暴出现的环境具有下述特征:中低对流层较干燥、云底较高、暖云深度较小、不稳定条件较强、风切变较大、风速较大等。北京地区正地闪在春、秋季具有较高比例,是因为相对于夏季,春、秋季一般较为干燥,暖云深度小,对流较弱,并且云底较高,符合产生正地闪雷暴的特征。

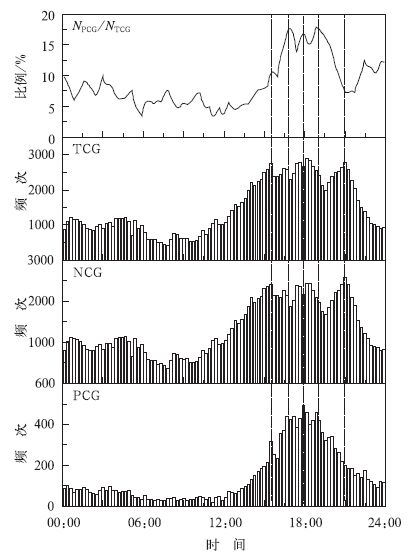

2.3 正地闪日变化特征图 3为北京地区地闪的日变化情况,每15min统计一次闪电数目。可以看出,正地闪、负地闪、总地闪随时间分布规律相似,上午为闪电活动的低谷期,下午到晚上的闪电活动较强,晚上闪电活动一般是下午雷暴的继续,持续到凌晨消散。正、负地闪的峰值并不完全对应,在下午地闪高发期,负地闪的峰值分别出现在15:30,18:00和21:00,而正地闪峰值出现在18:00附近。山东地区凌晨与下午均有较高的地闪频次[13],而北京地区凌晨的地闪频次相对较低。这种差别可能是由于山东具有更长的海岸线,而夜间水面相对陆面具有较高的温度,在水体附近形成了弱上升气流,同时携带水汽到高空,从而利于形成雷暴,并在云内起电。

|

|

| 图 3. 地闪日变化规律 Fig 3. Daily distribution of CG lightning | |

从图 3曲线总体趋势上看,负地闪及总闪均具有两个较明显的峰值时段。为了便于计算比较,根据半峰位置确定正地闪的主峰值时段为15:00-21:00,次峰值时段为23:00-次日05:00.通过计算表明,主峰值时间段正地闪数与正地闪总数比例为62.5%;次峰时段正地闪数与正地闪总数比为14.29%,这说明正地闪主要集中在主峰时段。由正地闪的比例分布可以看出,在傍晚地闪高发期及凌晨地闪消散期,正地闪的比例较大。在图 3的比例曲线中,比例主峰区对应时段为15:00-21:00,次峰区对应时段为21:30-次日05:00.在比例的主峰时段,正地闪比例均值为16.2%,比例的次峰时段均值为8.6%,在06:00-12:00正地闪比例最小。正地闪日分布在15:00-21:00及21:30-次日05:00具有较大比例,这是因为下午太阳对地表的加热和地表长波辐射对低层大气的加热,导致较强上升气流的形成,而较强的上升气流有利于正地闪的形成;凌晨为雷暴消散期,云底高度升高,风切变及风速较大,具有正地闪产生的环境。

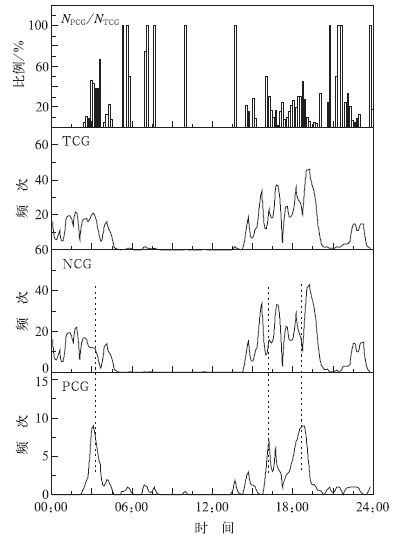

雷暴过程的时间分布不均,从全年的统计分布规律中很难看到真实的每日正、负地闪相对分布细节。因此,本文分析了2005年6月17日地闪时间分布特征。由图 4可以看出,正、负地闪随时间的分布存在一定差别。负地闪在下午的闪电活动频发阶段,其统计分布具有三峰现象,分别在15:40,17:00和19:20附近具有最大统计值,正地闪在16:10和18:40具有频次最大值;正地闪频次波峰位置与负地闪频次波谷位置大致对应,可以认为,正、负地闪分布具有相反对应关系,即正地闪的高发期对应负地闪的低发期。

|

|

| 图 4. 2005年6月17日地闪分布图 Fig 4. Daily distribution of CG lightning on 17 June 2005 | |

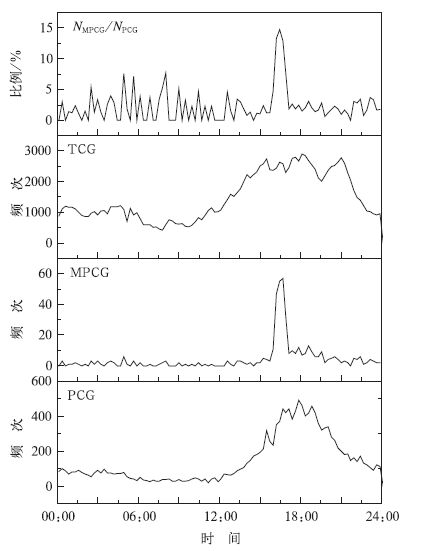

多次回击正地闪日分布如图 5所示。由图 5可以看出,多回击正地闪分布比较集中,与正地闪的日分布峰值位置接近,而凌晨阶段多回击正地闪数量较少,多回击正地闪比例峰出现在15:40-17:20,峰值出现在16:30附近。多回击正地闪的分布与雷暴过程强弱有关,由图 5可以看出,15:40-17:20地闪频次较高,为雷暴成熟期,此阶段雷暴云内部对流活动频繁,电荷生成速度快,雷暴云带电量大,容易形成多回击闪电。

|

|

| 图 5. 多回击正地闪日分布规律 Fig 5. Daily distribution of PCG lightning with multiple return strokes | |

3 北京地区正地闪辐射场波形参数特征 3.1 回击参数特征

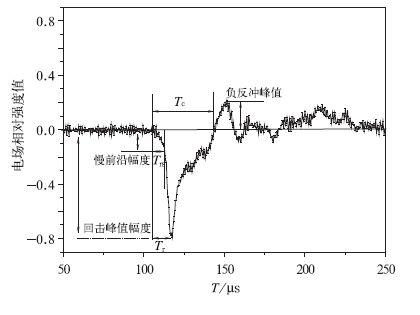

图 6为一次典型的正地闪电场快变化波形。图中Tr,Tc,Trs分别为回击波形的上升沿时间 (0~100%)、回击后的过零时间及慢前沿时间。其中慢前沿过程开始于回击的起点,终止于回击上升沿斜率突增处。负反冲深度定义为反冲峰值比,即在正地闪波形中回击后反冲过零时间之后波形的最大峰值占回击峰值的比例。

|

|

| 图 6. 电场变化波形参数图 Fig 6. Parameters of electric field change waveform | |

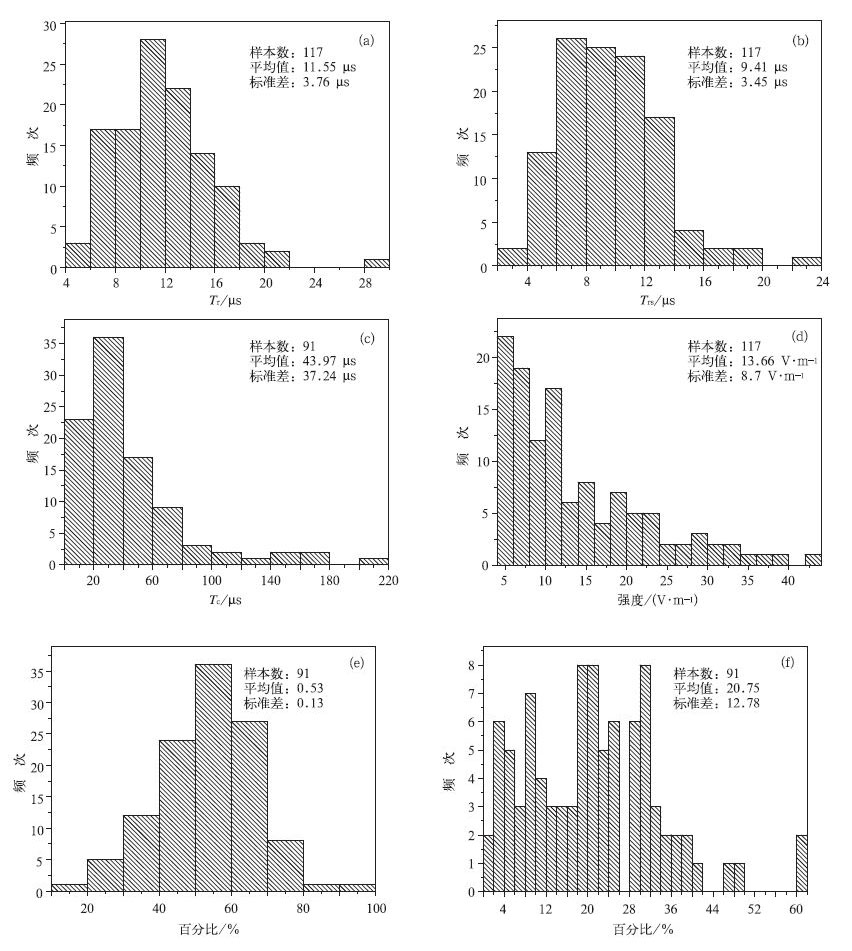

图 7为117次正地闪过程的波形参数统计结果。由图 7可以看出,上升沿时间分布范围为5~28 s,平均值为11.55 s,小于兰州地区的相应值[14],与Ishii的统计结果一致。慢前沿时间分布在2.8~23.6 s之间,平均值为9.41 s,也小于兰州地区的相应值。慢前沿幅度与回击峰值比为53%,与前人的统计结果一致。从过零时间来看,正地闪过零时间平均值为43.97 s,与甘肃地区正地闪波形的过零时间存在较大差别[3].而Ishii的统计结果显示,正地闪回击的平均过零时间在冬季和夏季分别为93 s和151 s[15],这些差别可能是地域不同引起的。另外,对于负反冲深度,本文的统计结果为20.75%,小于甘肃平凉地区相应值,这个参数与闪电到测站的距离有关,Ishii的统计结果显示,对发生在100~300km范围内的地闪,夏季时负反冲深度为24%[15],与本文结果接近。归一化到100km的正地闪辐射场的场强峰值平均值为13.66V/m,与Cooray等的结果接近[16].

|

|

| 图 7. 正地闪参数统计图(a)上升沿时间,(b)慢前沿时间,(c)过零时间,(d)回击峰值,(e)慢前沿峰值比,(f)负反冲深度 Fig 7. Waveform parameters of PCG lightning (a) rise time, (b) slow front time, (c) the time of recovering to zero, (d) the peak of return stroke, (e) the ratio between the amplitude of slow front and stroke peak, (f) the depth of the dip | |

3.2 连续电流特征

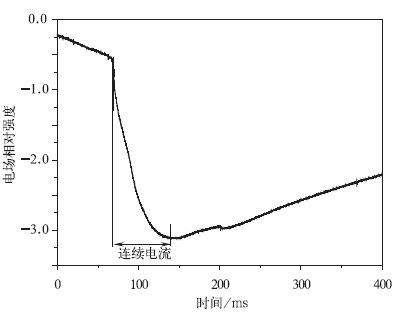

由于雷暴的地域性、季节性以及电荷结构的差异,对不同地区地闪中的连续电流进行研究非常必要。连续电流可以从电场慢变化的波形中进行区分,一般而言,在回击之后,连续电流引起电场向回击峰值方向缓慢变化。连续电流的确定是以回击引起的电场突变的结束点为开始点,回击之后电场连续变化中出现的第1个拐点为结束点 (如图 8所示).

|

|

| 图 8. 电场慢变化曲线上的连续电流 Fig 8. Continuing current in the curve of slow electric field change | |

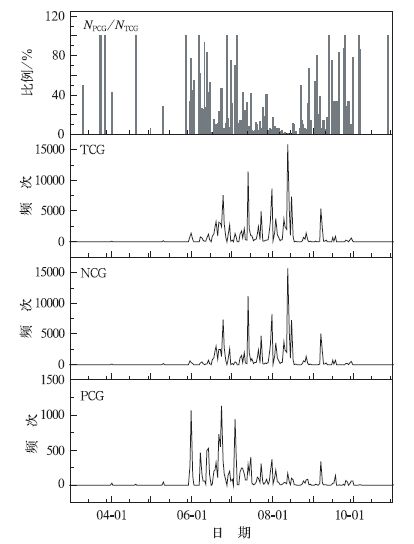

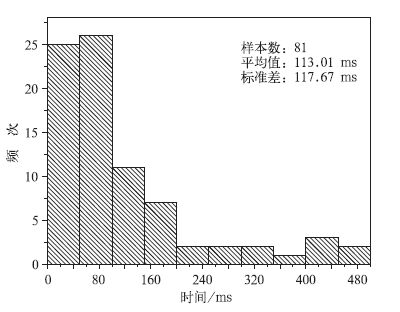

本文把持续时间小于10ms的连续电流定义为短连续电流过程,10~40ms为中连续电流过程,大于40ms为长连续电流过程。如图 9和表 2所示,如果定义时间大于1ms连续电流的闪电定义为有连续电流闪电,在北京117次正地闪过程中,有81次正地闪具有连续电流,带有连续电流的正地闪数占总正地闪数的比例为69.2%,与张翠华统计的甘肃中川66.7%的比例接近,大于广州从化地区30%的比例[17].连续电流持续时间平均值为113ms,大于甘肃中川地区65.3 ms的结果,其中长连续电流所占正地闪比例为48.7%.Krehbiel研究表明[18],连续电流过程时主要沿水平通道中和云中电荷,而西北甘肃中川地区雷暴个体较小,水平尺度小,因此较北京地区正地闪连续电流持续时间短。

|

|

| 图 9. 正地闪连续电流分布统计 Fig 9. Distribution of continuing current in PCG lightning | |

|

|

表 2 连续电流统计表 Table 2 Statistics of continuing current |

4 结论与讨论

1) 北京地区正地闪分布随时间改变。在5-7月和15:00-21:00具有最大频次,但是在春、秋季 (3-5月和10-11月) 和15:00-21:00具有较大比例。春、秋季正地闪比例平均值高达55.30%,远远大于全年10.88%的比例水平,日比例达到100%的全正地闪天数为13d,占正地闪天数的比例为4.9%;15:00-21:00为正地闪比例主峰区,平均比例高达16.20%,其中18:00左右出现正地闪比例最大值。

2) 正、负地闪日分布具有差别,为反对应关系,即正地闪的高发期对应负地闪的低发期;正地闪的比例随地闪频数增大而呈减少的趋势,正地闪峰值电流均值为29.74kA.

3) 正地闪多为单回击闪电,多回击正地闪占正地闪总数的比例为3.89%,主要集中在5月和11月,日分布主要集中在每天的地闪频发时段15:40-17:20,峰值出现在16:30附近。

4) 正地闪波形上升沿时间分布范围为5~28 s,平均值为11.55 s;慢前沿时间分布在2.8~23.6 s之间,平均值为9.41 s;慢前沿幅度与回击峰值比为53%;过零时间平均值为43.97 s,负反冲深度均值为20.75%,正地闪辐射场归一化到100km的场强峰值平均值为13.66V/m.由于实际条件限制,本研究中波形参数统计结果没有对不同距离的传播效应进行订正。

5) 正地闪多具有连续电流过程,具有连续电流的正地闪比例高达69.2%,其中长连续电流正地闪比例为48.7%;连续电流持续时间平均值为113ms.

| [1] | 张义军, 孟青, 马明, 董万胜, 吕伟涛. 闪电探测技术发展和资料应用. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 611–620. |

| [2] | 马明, 吕伟涛, 张义军, 孟青, 杨晶. 1997-2006年我国雷电灾情特征. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 393–400. |

| [3] | 张义军, 言穆弘, 张翠华, 王怀斌. 甘肃平凉地区正地闪特征分析. 高原气象, 2003, 22, (3): 295–300. |

| [4] | 张义军, 周秀骥. 雷电研究的回顾和进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 829–834. |

| [5] | 郑栋, 孟青, 吕伟涛, 张义军, 柴秀梅, 马明. 北京及其周边地区夏季地闪活动时空特征分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 638–644. |

| [6] | 王道洪, 郄秀书, 郭昌明. 雷电与人工引雷. 上海: 上海交通大学出版社, 2000: 68-69. |

| [7] | Orville R E, Huffines G R, Cloud-to-ground lightning in the united states:NLDN results in the first decade, 1989-98. Journal of Applied Meteorology, 2001, 129: 1179–1193. |

| [8] | 郄秀书, 余晔, 王怀斌, 张翠斌. 中国内陆高原地闪特征的统计分析. 高原气象, 2001, 20, (4): 395–401. |

| [9] | 张敏锋, 刘欣生, 张义军, 樊灵孟, 钟定珠, 周良才. 广东地区雷电活动的气候分布特征. 热带气象学报, 2000, 16, (1): 46–53. |

| [10] | 郄秀书, 郭昌明, 刘欣生. 北京与兰州地区的地闪特征. 高原气象, 1990, 9, (4): 388–394. |

| [11] | Wiens K C, Rutledge S A, Tessendorf S A, The 29 June 2000 supercell observed during STEPS.Part II:Lightningand charge structure. Journal of the Atmospheric Sciences, 2005, 62: 4151–4177. DOI:10.1175/JAS3615.1 |

| [12] | Carey L D, Buffalo K M, Environmental control of cloud-toground lightning polarity in severe storms. Monthly Weather Review, 2007, 135: 1327–1353. DOI:10.1175/MWR3361.1 |

| [13] | 冯桂力, 陈文选, 刘诗军. 山东地区闪电的特征分析. 应用气象学报, 2002, 21, (1): 347–355. |

| [14] | 郄秀书, 郭昌明, 张翠华. 地闪回击的微秒级辐射场特征及近地面连接过程分析. 高原气象, 1998, 17, (1): 44–54. |

| [15] | Ishii M, Hojo J I, Statistics on fine structure of cloud-to-ground lightning field waveform. Journal of Geophysical Research, 1989, 94: 13267–13274. DOI:10.1029/JD094iD11p13267 |

| [16] | Cooray V, Lundquist s, On the characteristics of some radia tion fields from lightning and their possible origin in positive ground flashes. Journal of Geophysical Research, 1982, 87: 11203–11214. DOI:10.1029/JC087iC13p11203 |

| [17] | 张翠华, 张义军, 张广庶, 王才伟. 地闪连续电流特征的统计分析. 高原气象, 2000, 19, (3): 371–378. |

| [18] | Krehbiel P R, Brook M, McCrory R A, An analysis of the charge structure of lightning discharges to ground. Journal of Geophysical Research, 1979, 84: 2432–2456. DOI:10.1029/JC084iC05p02432 |

2010, 21 (4): 442-449

2010, 21 (4): 442-449