2. 南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,南京 210044

2. Jilin Provincial Institute of Meteorological Sciences,Changch 130062

热量资源是划分自然区域和自然带的重要依据,是农业生产的重要自然资源。衡量某地区热量资源的主要指标是不低于某一界限温度的积温及其相应的持续天数。10℃是喜温植物适宜生长的起始温度和气候区划中的主要指标,0℃是一切高等生物生命活动的起始温度[1],所以通常用稳定通过10℃,0℃积温及其持续天数和起止日期来表示某地区热量资源详细状况。

在气候变暖及其影响研究中,东北地区因其纬度偏高、增暖明显、农业可能受益大而倍受关注。从气温变化的角度研究,陈隆勋等得出东北地区冬季、夏季及年平均气温变暖的结论[2];魏凤英等指出,东北地区各季气温均在上升[3]。关于热量资源的变化,比较一致的认识是20世纪80年代以来东北地区春季提前 (表现于稳定通过7℃和10℃初日提前)、生长季延长、生长季内总积温增加、稳定通过10℃积温带北移,玉米和水稻晚熟品种的种植范围北移和东扩,并对东北地区的积温变化的趋势和规律进行了一些研究[4-10]。同时,王石立等发现,东北地区农作物生长期间热量条件有所增加,北部略大于南部[11]。徐铭志等研究了我国日平均气温稳定通过0℃的气候生长期变化,认为东北地区大部气候生长期增加[12]。于淑秋指出除西南地区东部等少数地方外,我国大部分地区近50年来生长季节延长,稳定通过10℃的有效积温增加[13]。高永刚等在气候变化对农作物产量影响的模拟研究中发现,黑龙江省玉米模拟产量变化趋势的增加,主要与气温变化趋势的增高有关[14]。缪启龙等研究了中国热量资源变化的现状,并指出在东北地区稳定通过10℃,0℃积温和持续天数的增加幅度大[15]。张厚蠧等估算了未来我国各地稳定通过10℃,0℃活动积温及其持续日数的变化[16]。但是,在气候变暖的背景下全面系统地阐述东北地区热量资源变化现状的研究尚未见到。本文主要通过对实测资料进行分析,客观评估气候变暖对东北地区热量资源分布的影响,为促进东北地区农业持续稳定地发展提供气候依据。

1 数据和方法 1.1 资料文中所用资料来源于国家气象信息中心提供的全国740个气象站1951—2005年的逐日日平均气温数据集。首先对数据进行预处理:剔除数据长度未达到规定标准的站,即对起始年在1960年以后的站和结束年份不在2005年的站进行剔除,同时将缺失多于5d的站进行剔除;对于缺失少于5d的资料,进行了插补。经过上述预处理得到本文采用的东北地区 (黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部)100个气象站逐日日平均气温数据。

1.2 确定稳定通过界限温度的方法为了消除日平均气温逐日变化的不稳定波动,显示出气温变化的平稳性,一般采用五天滑动平均法[17-18]来确定某一年份稳定通过某界限温度的起止日期。

利用五天滑动平均法求算稳定通过某界限温度的起始日期的方法为:在升温季节里,从逐日日平均气温数据中,找出日平均气温第1次出现不低于该界限温度的日期,向前推4d,按日序依次计算出五天滑动平均气温。从一年中最长的1段不低于该界限温度的五天滑动平均气温序列中,选取第1个不低于该界限温度的五天滑动平均气温。从组成该五天滑动平均气温的5d中,选取第1个日平均气温不低于该界限温度的日期,此日期即为稳定通过该界限温度的起始日期。

利用五天滑动平均法求算稳定通过某界限温度的终止日期的方法为:在降温季节里,从逐日日平均气温数据中,找出日平均气温第1次出现低于该界限温度的日期,向前推4d,按日序依次计算出五天滑动平均气温,直到出现第1个五天滑动平均气温低于该界限温度。选取最后1个不低于该界限温度的五天滑动平均气温。从组成该五天滑动平均气温的5d中,选取最后1个日平均气温不低于该界限温度的日期,此日期即为稳定通过该界限温度的终止日期。

按照上述方法,本文选取10℃和0℃两个界限温度,对日平均气温数据进行计算,得到稳定通过10℃,0℃的起始日期和终止日期,进而累加此段时间内的日平均气温得到稳定通过10℃,0℃积温;同样累加起止日期之间的天数,即得到稳定通过10℃,0℃持续天数。

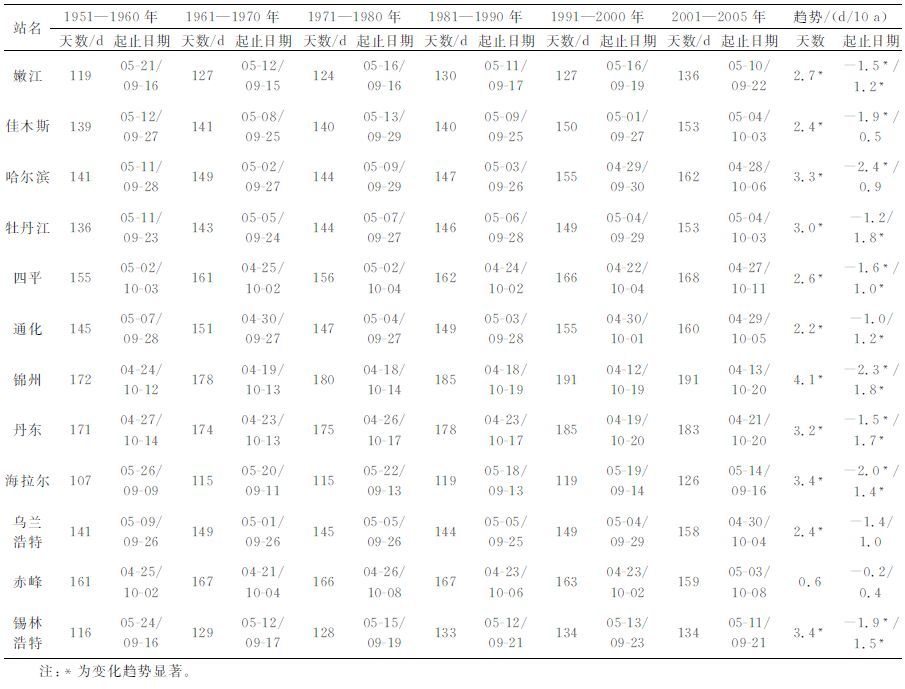

2 东北地区气温与热量资源时间变化特征利用1951—2005年东北地区各站的年平均气温与热量资源指标 (稳定通过10℃,0℃积温及其持续天数和起止日期) 的距平序列,进行区域平均,建立了东北地区年平均气温与热量资源的时间变化序列。由东北地区年平均气温距平曲线及趋势线 (图1) 可以看到,东北地区在近55年来气温不断上升,表现出明显的变暖趋势,其倾向率达到0.4℃/10a,这个变化幅度大于同期全球和中国变暖的速度[19]。

|

|

| 图 1. 东北地区年平均气温与热量资源的距平曲线及趋势线 Fig 1. The variation and trend of annual mean air temperature and thermal resources in Northeast China | |

由图1中东北地区稳定通过10℃,0℃积温的距平曲线及趋势线可知,其倾向率分别达到65.4℃·d/10a和66.8℃·d/10a,表明稳定通过10℃,0℃积温明显增加;由东北地区稳定通过10℃,0℃积温持续天数的距平曲线及趋势线可知,其倾向率分别为2.5d/10a和2.4d/10a,说明稳定通过10℃,0℃积温持续天数也呈现出增加趋势;东北地区稳定通过10℃,0℃积温起始日期都呈现波动下降,其倾向率分别是-1.6d/10a和-1.8d/10a,反映出稳定通过10℃,0℃积温起始日期提前;由东北地区稳定通过10℃,0℃积温终止日期的距平曲线及趋势线可知,终止日期的距平曲线均呈现波动上升,其倾向率分别达到0.9d/10a和0.6d/10a,这表明稳定通过10℃,0℃积温终止日期延后了,但是终止日期延后的幅度没有起始日期提前的幅度大。

东北地区年平均气温显著变暖,与各项热量资源 (稳定通过10℃,0℃积温,稳定通过10℃,0℃积温持续天数,稳定通过10℃积温起始日期、终止日期,稳定通过0℃积温起始日期和终止日期) 相关较好,相关系数分别达到0.652,0.772,0.608,0.651,-0.549,0.428,-0.619和0.382,且通过0.05水平显著性检验,表明东北地区气候变暖致使东北地区热量资源也相应增加。

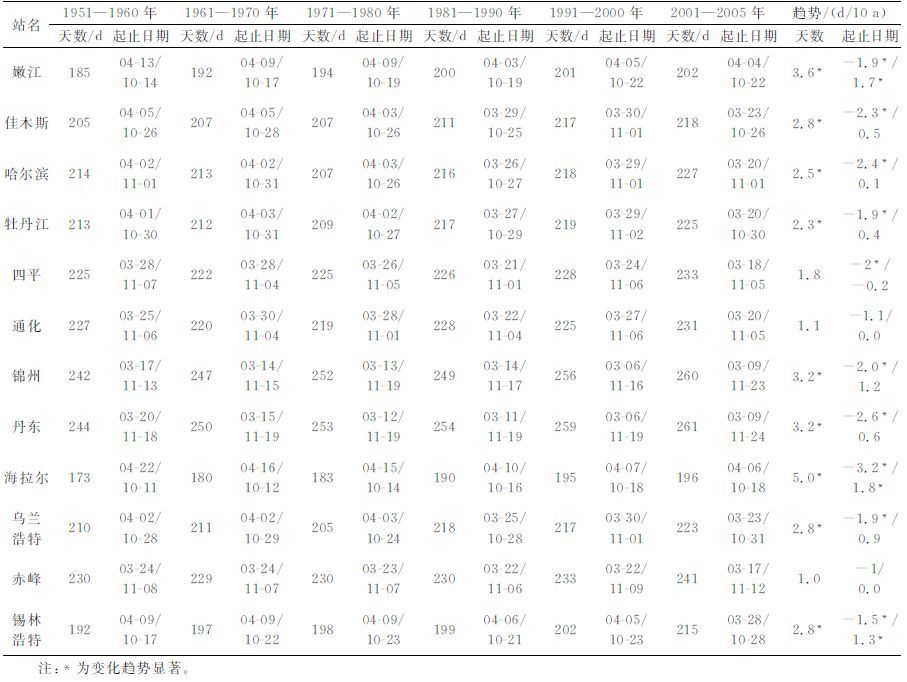

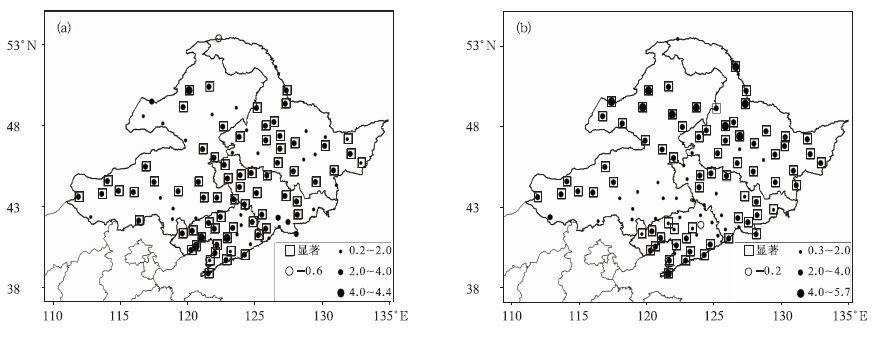

3 东北地区热量资源变化空间分布 3.1 东北地区稳定通过10℃和0℃积温变化的空间分布 3.1.1 稳定通过10℃和0℃积温趋势分布采用稳定通过界限温度的方法得到各年代的稳定通过10℃,0℃积温,并在此基础上,运用趋势分析方法中的线性倾向估计[20],计算出各站稳定通过10℃,0℃积温变化的倾向值 (图2),同时对序列长短不一的各站分别进行了倾向估计t检验。图2a和2b清楚地反映了气候变暖对东北地区1951—2005年稳定通过10℃,0℃积温变化趋势分布的影响,空心圆代表减少趋势,实心圆表示增加趋势,圆的大小为倾向值的大小;空心正方形代表通过0.05水平显著性检验。

|

|

| 图 2. 东北地区1951—2005年稳定通过10℃(a) 和0℃(b) 积温的变化趋势分布 (单位:℃·d/10a) Fig 2. The trend distribution of accumulated temperature steadily above 10℃(a) and 0℃(b) in Northeast China from 1951 to 2005 (unit: ℃·d/10a) | |

图2a为东北地区1951—2005年稳定通过10℃积温的变化趋势分布图,可以看到由于气候变暖,整个东北地区稳定通过10℃积温普遍增加,其中大部分站增加趋势显著,以增幅大于40℃·d/10a的分布为主,在东北各地均有分布;增幅小于40℃·d/10a在各地有零星分布。而在黑龙江省北部漠河站稳定通过10℃积温有减少趋势,但幅度小,也不显著。

图2b是东北地区1951—2005年稳定通过0℃积温的变化趋势分布图,可见东北地区各站稳定通过0℃积温全部增加,同时大部分站表现出显著增加的趋势,且分布在东北各地,其值普遍大于40℃·d/10a,只有很少的站增幅为2.9~40℃·d/10a。

对100个站的稳定通过10℃,0℃积温变化趋势进行统计发现,稳定通过10℃积温增加的站数占统计站点数的99%,99个增加的站点中93个达到显著水平,表明稳定通过10℃积温以增加为主,大部分站达到显著水平;稳定通过0℃积温所有的站数都增加的,100个增加的站点中97个达到显著水平,反映出稳定通过0℃积温普遍增加,而且显著。综上所述,气候变暖使东北地区稳定通过10℃,0℃积温普遍显著增加。

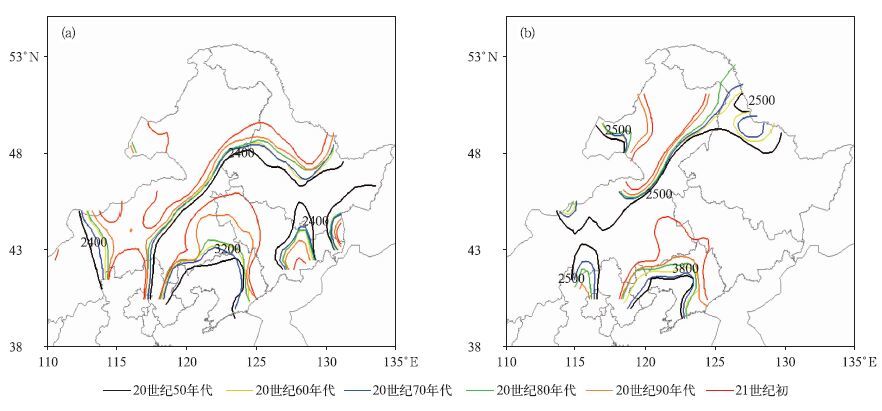

3.1.2 稳定通过10℃和0℃积温的年代变化图3a是稳定通过10℃积温为2400℃ ·d和3200℃ ·d的等值线的年代变化情况,稳定通过10℃积温为2400℃·d的等值线有4段,主要部分已经从20世纪50年代的富锦—绥化—富裕—林西一线,北移到21世纪初的鹤岗—嫩江—西乌珠穆沁旗—新巴尔虎左旗—满洲里一线,在东北平原北部向北推进约1.2个纬距,在大兴安岭向北约前进0.5个纬距;长白山周边地区稳定通过10℃积温为2400℃·d的等值线分两段,一段从20世纪50年代的虎林—鸡西—绥芬河一线,在21世纪初缩小到只有绥芬河,另一段从20世纪50年代的延吉—尚志—敦化—临江一线,移到21世纪初松江—东岗—长白一线,这两段明显向高海拔地区抬升;内蒙古锡林郭勒在20世纪50年代大部分地区的稳定通过10℃积温小于2400℃ ·d,21世纪初缩小到北部中蒙边界一部分地区和海拔较高的多伦站,基本上呈现移出国或向高海拔地区升高的现象。稳定通过10℃积温为3200℃·d的等值线在东北地区已经从20世纪50年代的庄河—开原—阜新—朝阳一线,北移到21世纪初的丹东—长春—白城—赤峰一线,在东北平原向北最大推进约4个纬距,其两侧向山区高处升高。

|

|

| 图 3. 东北地区1951—2005年各年代稳定通过10℃(a) 和0℃(b) 积温分布 (单位:℃·d) Fig 3. The interdecadal distribution of accumulated temperature steadily above 10℃(a) and 0℃(b) in Northeast China from 1951 to 2005 (unit:℃·d) | |

图3b是稳定通过0℃的积温为2500℃·d和3800℃·d等值线的年代变化情况,稳定通过0℃积温为2500℃·d的等值线在20世纪50年代主要是沿着伊春—嫩江—索伦—林西—苏尼特左旗一线,在此线以北只有新巴尔虎右旗和黑河大于2500℃·d,在此线以南仅海拔较高的多伦站低于2500℃·d,到21世纪初整个东北低于2500℃·d的地区缩小到大兴安岭北部地区,在东北平原北部和相对平坦的内蒙古高原向北推进距离较大,在大兴安岭地区前进很小。稳定通过0℃积温为3800℃·d的等值线已经从20世纪50年代的庄河—鞍山—朝阳—绥中一线,北移到21世纪初的丹东—四平—扎鲁特旗—阜新—赤峰一线,东北平原地区向北推进约3个纬距,其两侧向山区高处抬升。

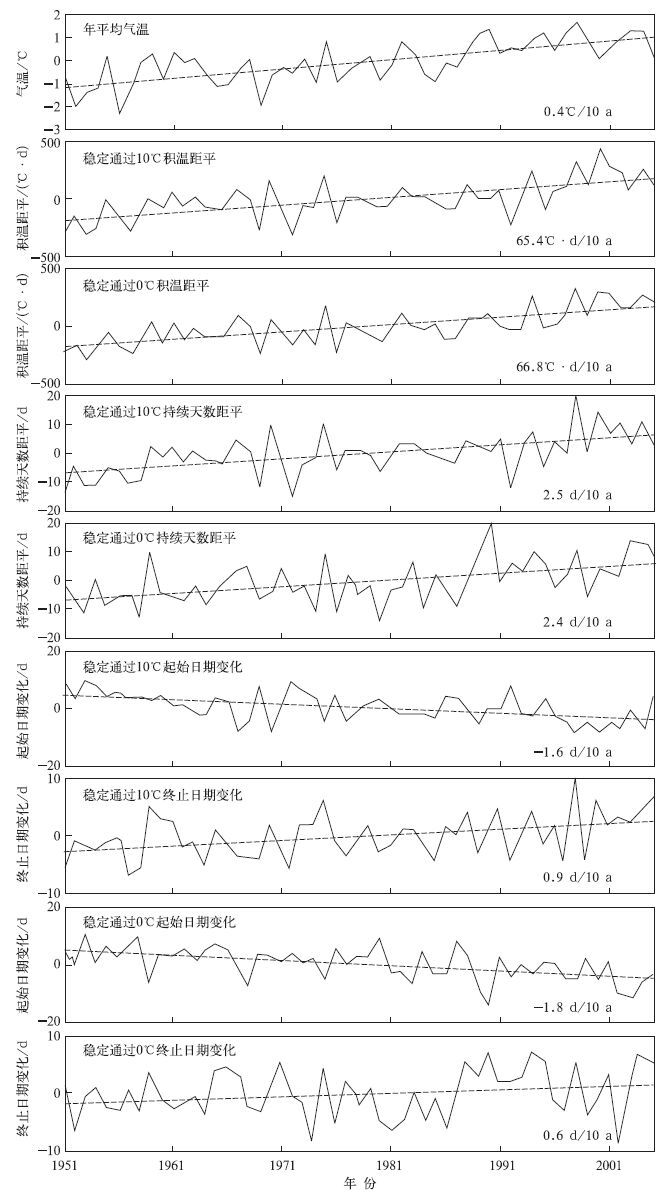

3.2 东北地区稳定通过10℃和0℃积温持续天数变化的空间分布 3.2.1 稳定通过10℃和0℃积温持续天数变化趋势热量资源不仅以大于某个界限温度的积温来表示,而且大于某个界限温度的持续天数也是重要的热量资源指标,其与积温既有联系又有区别,分析其变化趋势有利于全面认识气候变暖对东北地区热量资源的影响。

图4a为东北地区1951—2005年稳定通过10℃积温持续天数趋势分布图,可见东北地区气象站稳定通过10℃积温持续天数增幅也以2d/10a以上为主,且很显著,少数站点增幅为0~2d/10a。只有黑龙江漠河站稳定通过10℃积温持续天数减少,且幅度小,减幅为0.6d/10a,趋势不显著。

|

|

| 图 4. 东北地区1951—2005年稳定通过10℃(a) 和0℃(b) 积温持续天数趋势分布 (单位:d/10a) Fig 4. The trend distribution of lasting days of accumulated temperature steadily above 10℃(a) and 0℃(b) in Northeast China from 1951 to 2005 (unit:d/10a) | |

图4b是东北地区1951—2005年稳定通过0℃积温持续天数趋势分布图,表明稳定通过0℃积温持续天数趋势增加的站在东北北部地区增幅为4d/10a以上,增幅为2~4d/10a分布在内蒙古靠近蒙古国的一侧、辽宁南部、黑龙江南部和吉林的长白山地区及西部,从内蒙古多伦,经辽宁北部到吉林通化一带集中分布了增幅小于2d/10a的站点。稳定通过0℃积温持续天数趋势减少的站,只有辽宁章党1站,其稳定通过0℃积温持续天数减幅0.2d/10a,且没有通过显著性检验。

对100个站稳定通过10℃和0℃积温持续天数变化趋势进行统计发现,稳定通过10℃积温持续天数增加的为99站,其中显著增加的有69站,而减少的站数只有1站,表明稳定通过10℃积温持续天数普遍显著增加;稳定通过0℃积温持续天数增加的站数为99站,其中通过显著水平检验的站为71个,减少的站数为1站,同样也反映出稳定通过0℃积温持续天数以显著增加为主。由此得出,气候变暖使东北地区稳定通过10℃,0℃积温持续天数普遍显著增加。

3.2.2 稳定通过10℃和0℃积温持续天数的年代变化东北地区稳定通过10℃,0℃积温持续天数的等值线分布也有相应变化,其变化规律基本上与对应稳定通过10℃,0℃积温分布的变化相一致 (图略)。总体上稳定通过10℃,0℃积温持续天数在东北地区不断向北移动,以东北平原地区移动较大,山区表现为向高海拔地区抬升。

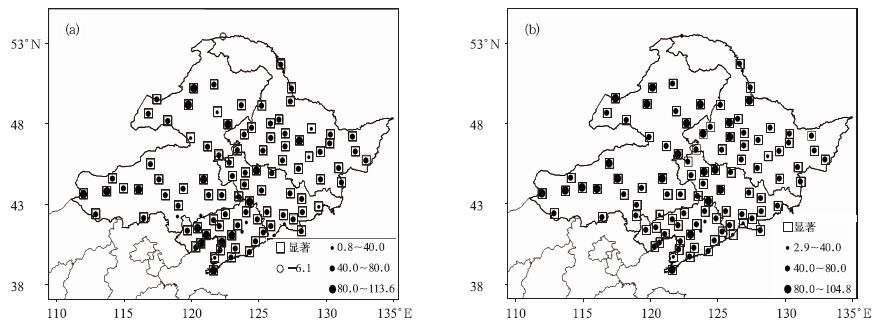

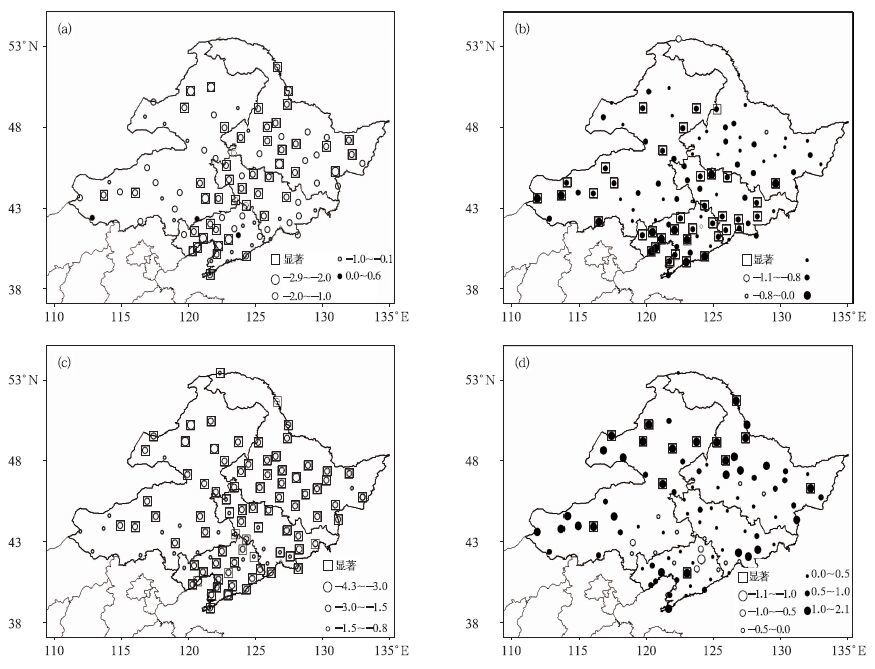

3.3 东北地区稳定通过10℃和0℃积温的起止日期变化的空间分布为进一步了解东北地区稳定通过10℃和0℃积温持续天数,分析了稳定通过10℃和0℃积温的起止日期。图5清楚地反映了气候变暖对东北地区1951—2005年稳定通过10℃,0℃积温的起止日期变化趋势分布的影响,空心圆代表日期提前,实心圆表示日期延后,圆的大小为倾向值的大小;空心正方形代表通过0.05水平显著性检验。

|

|

| 图 5. 东北地区1951—2005年稳定通过10℃和0℃积温起止日期的变化趋势 (单位:d/10a)(a) 稳定通过10℃积温起始日期,(b) 稳定通过10℃积温终止日期,(c) 稳定通过0℃积温起始日期,(d) 稳定通过0℃积温终止日期 Fig 5. The trend distribution of the beginning and ending date of accumulated temperature steadily above 10℃ and 0℃ in Northeast China from 1951 to 2005 (unit:d/10a)(a) the begining date of that above 10℃,(b) the ending date of that above 10℃,(c) the beginning date of that above 0℃,(d) the ending date of that above 0℃ | |

图5a为东北地区稳定通过10℃积温起始日期的变化趋势图,表明东北地区稳定通过10℃积温的起始日期普遍提前,少数站延后。起始日期显著提前的站主要集中在东北平原,其值大于1.0d/10a,不显著的站集中在大兴安岭、内蒙古高原和长白山地区;另外本溪、宝国图和朱日和站的起始日期稍有延后,但不显著,趋势值小于0.6d/10a。

图5b为东北地区稳定通过10℃积温的终止日期的变化趋势图,可见稳定通过10℃积温终止日期普遍延后,个别站略有提前。终止日期显著延后的站主要集中在辽宁和吉林长白山地区,其值大于0.8d/10a,不显著的站大多数集中在大兴安岭等山区和黑龙江省;漠河、黑河、呼玛、伊春和章党站的终止日期略有提前,趋势值小于1.1d/10a,并且没有通过显著性检验。

图5c是东北地区稳定通过0℃积温的起始日期的变化趋势图,发现了东北地区稳定通过0℃积温的起始日期全面显著的提前。起始日期显著提前的站东北各地皆有分布,趋势普遍大于1.5d/10a,不显著的站集中在辽宁北部和西部山区、吉林东南山区和内蒙古高原一些站。

图5d是东北地区稳定通过0℃积温的终止日期的变化趋势图,反映出终止日期普遍延后,个别站稍有提前。终止日期显著延后的站主要集中在东北北部地区,其值大于1.0d/10a,其他地区以不显著站为主,大部分站的趋势值小于1.0d/10a;在辽宁北部、黑龙江南部以及内蒙古通辽地区一些站的终止日期略有提前,其值不大于1.1d/10a,且不显著。

对100个站的积温起止日期变化趋势进行统计发现,稳定通过10℃积温的起始日期提前的为97站,其中显著提前的46站,而延后的只有3站;终止日期有95站延后,其中38站显著。稳定通过0℃积温起始日期趋势统计为所有站都提前,其中通过显著水平检验的为81站;终止日期有83站延后,其中只有13站显著。根据图5,可知稳定通过10℃积温的起始日期提前的幅度变化范围在0.1~2.9d/10a,终止日期延后的幅度变化范围为0.02.1d/10a;稳定通过0℃积温的起始日期提前的幅度变化范围在0.8~4.3d/10a,终止日期延后的幅度变化范围为0.0~2.1d/10a。由此可得,稳定通过10℃积温的起始日期普遍提前,终止日期以延后为主;稳定通过0℃积温的起始日期均显著提前,终止日期普遍延后;两种界限温度起始日期的提前幅度比终止日期延后幅度大。

综上所述,东北地区热量资源的增加,无霜期延长,作为中国粮仓的东北,这种变化有利于东北地区农作物稳产、丰收,对中国粮食安全具有重要的现实意义。

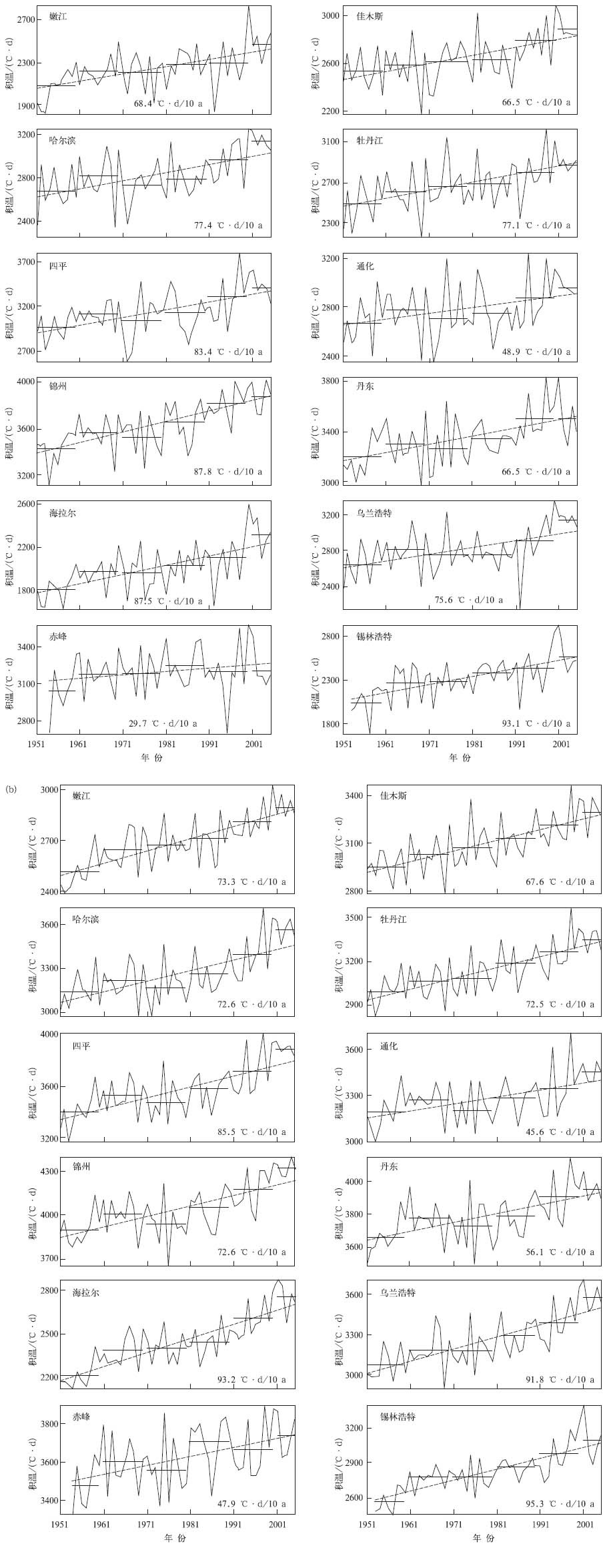

4 主要代表站热量资源年代变化 4.1 稳定通过10℃和0℃积温的变化基于年代足够长,分布均匀,选取东北地区12个有代表性的气象站。图6a是各代表站稳定通过10℃积温变化曲线、年代平均线和趋势线,图中标出趋势倾向值,可得出总体呈升高趋势,其值变化范围为29.7~93.1℃·d/10a之间。从年代变化上来看,佳木斯、牡丹江、海拉尔和锡林浩特随年代稳步上升;赤峰站从20世纪50年代到80年代逐步上升,且在80年代达最大,接着在90年代下降,21世纪初有所回升;其他7站在60年代出现1次上升,70年代下降,然后稳步上升直到21世纪初。图6b是各代表站的稳定通过0℃积温变化曲线、年代平均线和趋势线,可得出总体趋势都是升高的,趋势变化范围为45.6~95.3℃·d/10a之间。从年代变化上来看,嫩江、佳木斯、牡丹江、海拉尔和锡林浩特随年代逐步上升;赤峰站在60年代出现1次上升,70年代下降,80年代又出现1次上升,90年代下降,21世纪初再次升高;其他6站在60年代出现1次明显的波动升高,其后有所下降,然后直到21世纪初保持稳步上升。可见,在全球气温变暖的主趋势下,东北地区各地稳定通过10℃,0℃积温在变化趋势和年代变化呈不断上升趋势。

|

|

| 图 6. 各代表站的稳定通过10℃积温 (a) 和0℃积温 (b) 变化 Fig 6. The variation of accumulated temperature steadily above 10℃(a) and 0℃(b) of the representative observation stations | |

4.2 稳定通过10℃和0℃积温持续天数及起止日期的变化

表1,2是各代表站稳定通过10℃,0℃积温的各年代平均持续天数和起止日期及其趋势,由表1,2可见,各代表站稳定通过10℃,0℃积温持续天数变化趋势均为正;稳定通过10℃积温起始日期变化趋势全部为负 (提前),终止日期全为正 (延后),同时还发现大部分代表站在变化趋势上起始日期提前的天数比终止日期延后的天数多;在稳定通过10℃积温持续天数中,除赤峰站变化趋势为0.6d/10a,且不显著外,其他站均显著,其趋势变化范围为2.2~4.7d/10a。持续天数的变化是由起始日期和终止日期的变化引起的。稳定通过10℃积温的起始日期除牡丹江、通化、乌兰浩特和赤峰站变化趋势不显著外,其他站显著提前;终止日期除佳木斯、哈尔滨、乌兰浩特和赤峰站不显著外,其他站显著延后。稳定通过0℃积温的起始日期变化趋势全部提前,终止日期除四平站提前、通化和赤峰未变以外全部延后,各代表站在变化趋势上起始日期提前的天数比终止日期延后的天数多。稳定通过0℃积温持续天数显著增加,除四平、通化和赤峰站不显著外,其他站都通过显著性检验,其值变化范围2.3~5d/10a。稳定通过0℃积温的起始日期均显著提前,仅通化和赤峰站变化趋势不够显著;终止日期后延各站均不显著,仅有嫩江、海拉尔和锡林郭勒站稍显著。这表明稳定通过10℃,0℃积温持续天数普遍增加,基本呈现出起始日期提前,终止日期延后的现象,且起始日期提前的天数比终止日期延后更明显。因此,为充分利用热量资源保证作物生长发育,应以适度提前播种为好。20世纪80年代以来东北地区农业生产逐渐适应这种变化,使高产中晚熟、晚熟品种得以推广,促进了粮食产量的提高。

|

|

表 1 各代表站稳定通过10℃积温的各年代平均持续天数和起止日期及变化趋势 Table 1 The interdecadal average days and the trend of lasting days(the beginning and ending date) of accumulated temperature steadily above 10 ℃ of the representative observation stations |

|

|

表 2 各代表站稳定通过0℃积温的各年代平均持续天数和起止日期及变化趋势 Table 2 The interdecadal average days and the trend of lasting daysCthe beginning and ending date) of accumulated temperature steadily above 0℃ of the representative observation stations |

5 小结

1) 东北地区年平均气温表现出明显的变暖趋势,其倾向率达到0.4℃/10a,这个变化幅度大于同期全球和中国变暖的速度。东北地区年平均气温与各项热量资源显著相关,表明东北地区气候变暖致使东北地区热量资源也相应增加。

2) 在气候变暖的背景下,东北地区稳定通过10℃,0℃积温普遍显著升高,同时稳定通过10℃,0℃积温持续天数也普遍显著增加。东北地区稳定通过10℃,0℃积温等值线在东北平原和相对平坦的内蒙古高原向北大幅度推进,同时还发现在山区有向高海拔地区抬升的趋势。稳定通过10℃,0℃积温持续天数也同样存在这一现象。

3) 在全球气温变暖的趋势下,稳定通过10℃积温的起始日期普遍提前,终止日期以延后为主;稳定通过0℃积温的起始日期均全面显著提前,终止日期普遍延后;两种界限温度起始日期提前幅度比终止日期延后幅度大,这说明了稳定通过10℃,0℃积温持续天数普遍增加是受到起始日期提前和终止日期延后影响,而且起始日期提前比终止日期延后的影响更明显。

热量和水分是植物生长必不可少的条件,近年来随着气候变暖,东北地区的热量资源已经发生了有利于植物生长的变化。那么,水分资源将如何发生变化及其会对东北地区的农业生产产生何种影响是今后有必要进一步探讨的问题。

| [1] | 欧阳海, 郑梦忠, 王雪娥, 等. 农业气象学. 北京:气象出版社, 1990: 63–123. |

| [2] | 陈隆勋, 邵永宁, 张清芬, 等. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 1991, 2, (2): 164–174. |

| [3] | 魏风英, 曹鸿兴, 王丽萍. 20世纪80~90年代我国气候增暖进程的统计事实. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 79–86. |

| [4] | 马树庆, 安刚, 王琪, 等. 东北玉米带热量资源的变化规律研究. 资源科学, 2000, 22, (5): 41–45. |

| [5] | 毛飞, 高素华, 王春乙. 东北地区热量资源和低温冷害分布规律的研究. 气象学报, 2000, 58, (增刊): 871–880. |

| [6] | 刘玉瑛, 马树庆, 袭祝香. 吉林省80年代以来热量资源的地理分布及作物品种布局∥农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 90-95. |

| [7] | 王春乙, 娄秀荣, 庄立伟, 等. 气候变暖对东北地区作物种植的影响. 气象科技, 2001, 29, (增刊): 11–13. |

| [8] | 纪瑞鹏, 张玉书, 冯锐, 等. 辽宁省农业气候资源变化特征分析. 资源科学, 2007, 29, (2): 74–82. |

| [9] | 纪瑞鹏, 班显秀, 张淑杰. 辽宁冬小麦北移热量资源分析及区划. 农业现代化研究, 2003, 24, (4): 264–266. |

| [10] | 毛恒青, 万晖. 华北、东北地区积温的变化. 中国农业气象, 2000, 21, (3): 1–5. |

| [11] | 王石立, 庄立伟, 王馥棠. 近20年气候变暖对东北农业生产水热条件影响的研究. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 152–164. |

| [12] | 狳铭志. 近40年中国气候生长期的变化. 应用气象学报, 2004, 15, (3): 306–312. |

| [13] | 于淑秋. 近50年我国日平均气温的气候变化. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 787–793. |

| [14] | 高永刚, 顾红, 姬菊枝, 等. 近43年来黑龙江气候变化对农作物产量影响的模拟研究. 应用气象学报, 2007, 18, (4): 532–538. |

| [15] | 缪启龙, 丁园圆, 王勇, 等. 气候变暖对中国热量资源分布的影响分析. 自然资源学报, 2009, 24, (5): 934–944. |

| [16] | 张厚埴, 张翼. 中国活动积温对气候变暖的响应. 地理学报, 1994, 49, (1): 27–36. |

| [17] | 王树廷. 关于日平均气温稳定通过各级界限温度初终日期的统计方法. 气象, 1982, (6): 29–30. |

| [18] | 韩湘玲, L扬庄. 关于“界限温度”确定方法的讨论. 中国农业气象, 1984, (3): 55–57. |

| [19] | 《气候变化国家评估报告》编写委员会.气候变化国家评估报告.北京:科学出版社, 2007:27-28. |

| [20] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 1999: 43-47. |

2010, 21 (3): 266-278

2010, 21 (3): 266-278