高空气象探测得到的高空温度、气压、相对湿度和风等气象要素数据不但是天气分析和预报的重要依据,也是气候分析和预测的必要资料。对于后者来说,不仅要求探测资料的准确度和可靠性,而且需要长期的历史资料序列能够前后保持良好的一致性。

20世纪50年代以来,我国高空观测网使用的探空仪系统已经历经了3代。第1代是仿前苏联的49型探空仪,其温度传感器的太阳辐射误差订正值在30km处达到了26~30℃[1],第2代的59型探空仪,这一误差订正值已下降到10℃左右[2]; 而目前八十多个高空站使用的第3代L波段雷达-数字探空仪的误差订正值则减少到1~2℃[3-5]。我国常规高空气象探测技术已经迈入了一个新的历史时期,探空数据的获取率、精度和可靠性都有了显著提高。WMO公布的2004年探空仪测量精度表明:L波段雷达-数字探空仪系统测量精度比59型探空仪显著提高,与芬兰Vaisala公司的RS80探空仪测量系统精度相当[6-7]。但观测仪器的更新换代、观测和计算 (包括误差订正) 方法的改进也带来了探空历史资料前后不一致的问题,目前在气候分析时已发现近50年我国高空探测的资料时间序列中有许多断点,但在对资料进行质量控制时,未曾对更换仪器等引起的不连续性进行系统检验和订正[8]。因此,有必要对仪器换代和算法改进等因素造成的历史资料中非气候变化量进行系统分析,从而得到可靠的参考值。

新老仪器同步对比观测是确定设备换型引起的观测数据系统差值最直接、最有效的方法[9-11]。由于仪器误差或多或少与观测时间 (特别是白天和黑夜)、季节和地区有关,因此最好在不同时间 (特别是白天和黑夜)、季节和地区都进行对比观测。同时为了尽可能减少观测数据随机误差的影响,还要求获取大量的对比数据来进行统计分析。但探空仪是一次性使用的消耗品,大量专门对比观测的代价高[12]。因此在2002年L波段探空系统开始进入站网时,中国气象局有计划地安排80个换型站进行1个月对比观测任务,规定每个站在换型前利用培训用的60个L波段探空仪与台站正常业务施放的59型探空仪进行对比观测,以统计新的探测系统和观测方法使用前后全国各地的高空观测数据的系统偏差。

目前,针对单站资料已经有了部分的对比分析结果[13-15],不过还缺乏对全国高空台站总体情况的分析。本文将对80个换型站中已经获得的70个高空气象站的温度和位势高度对比观测数据进行分析。

20世纪80年代以来WMO一直委托英国气象局利用欧洲中期数值预报中心的6h预报场统计评估各国探空观测数据的相对系统偏差和随机误差[16]。由于80年代以后各国相继改用电子探空仪,而我国一直继续使用机械式59型探空仪、简单化的误差订正方法等原因,59型探空观测数据与预报场的相对系统偏差越来越大,到90年代100hPa位势高度的偏差达到60m左右,远远超出超差评估阈值 (-30~+20m),被点名的台站超过50%。考虑到L波段探空系统的全面换型尚需历时多年,中国气象局于2000—2001年对59型探空仪的误差订正方法作了一次全面修订[17],此后59型探空仪系统偏差减少到与全球先进探空仪相近的范围以内。L波段探空系统换型于2002年开始,因此本文对比分析所使用59型探空仪的观测数据已经全部采用新的误差订正方法,统计结果也是针对全面修订后的59型探空仪观测数据。

1 资料和方法根据安排,70个高空站的对比观测是在换型前1个月每天07:00,19:00(北京时,下同) 结合业务放球进行的。考虑到挂在同一气球下进行同步施放时探空仪的温度元件容易受到悬挂探空仪的竹竿架的影响[9],同时为了不影响正常业务,对比采用双球施放,即同时放飞两个气球,分别悬挂59型探空仪和L波段探空仪,地面两套接收系统各自接收数据并生成报文。对比分析数据选择台站上报的标准等压面温度和位势高度记录。本文主要通过计算59型探空仪相对于L波段探空仪观测数据的平均差来分析设备换型对高空资料前后一致性的影响。我国气象探测业务使用的59型探空仪来自3个生产厂家,分别为上海无线电23厂 (现更名为上海长望气象科技有限公司,以下简称上海厂)、太原无线电一厂 (以下简称太原厂) 和青海证信公司 (以下简称青海厂),不同厂家的探空仪在原材料和制作工艺上都有不同程度的差异。此外,在不同的施放地区和季节,大气温度层结廓线不同,这会引起探空仪滞后等误差的变化;而在不同的施放时间,太阳高度角也不同,这又关系到探空仪太阳辐射误差的订正效果。因此在进行数据分析时,必须考虑以上各种差异,将70个台站的资料按照59型探空仪生产厂家、对比施放季节和时间 (07:00和19:00) 等条件分类进行对比分析。根据《常规高空气象探测规范》[18]规定,位势高度由两个相邻等压面间的厚度由低到高逐渐累加得到。根据高空探测计算公式[18],每一气压层的厚度与该气压层平均温度呈正相关,温度误差将导致位势高度误差,且由于位势高度采用逐层累加的计算方法,这一误差也会逐层累积。因此,温度和位势高度需要同时进行对比分析。相关研究表明:探空仪的相对湿度探空曲线依然存在较大误差[19],需要进一步订正,因此数据分析只针对温度和位势高度记录。

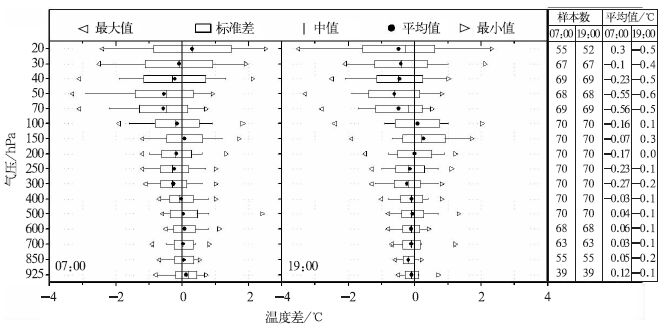

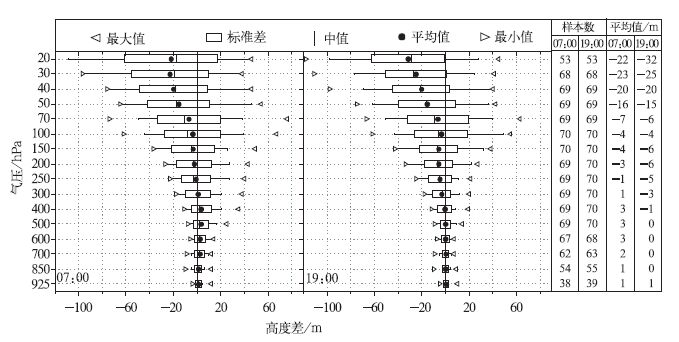

2 数据分析 2.1 70个台站两种探空仪温度和位势高度记录对比为了能够从总体上了解新老探空系统观测数据之间的差异,图 1和图 2分别给出了70个探空站59型探空仪相对于L波段探空仪温度和位势高度观测数据的平均差值。可以看到,各站之间对比结果的差异较大,而且差异随高度升高而增加,20hPa高空温度差的标准差达到1 ℃,位势高度差的标准差达到了40m左右。但从70个站总平均差来看:100hPa高度以下温度总平均差不超过±0.3 ℃,位势高度总平均差不超过±7 m,差异较小;但从100hPa开始,59型探空仪测定的温度明显低于L波段探空仪,在70~50hPa一段,偏低达0.6 ℃,使位势高度随高度升高持续偏低,20hPa高度平均偏低30m左右。此外,总体来看,07:00和19:00的对比结果差异不大。

|

|

| 图 1. 07:00和19:0059型探空仪与L波段探空仪标准等压面温度对比结果 Fig 1. Comparison on temperature records of mandatory levelbetween 59 typeand L-bandrad radiosondeat 07:00 and 19:00 | |

|

|

| 图 2. 07:00和19:0059型探空仪与L波段探空仪标准等压面位势高度对比结果 Fig 2. Comparis on ongeopotential records of mandatory level between 59 type and L-band radiosonde at 07:00 and 19:00 | |

因此,就全国站网总的平均值而言,换型前后100hPa高度以下探空观测数据没有出现明显的跳变。如果用户着眼研究全国探空数据,则可能不易觉察到探空系统换型的影响。而70hPa以上高空,换型带来的变化还是明显的。

但是70个台站所使用的59型探空仪来自不同的生产厂家,对比施放气候条件也各不相同,各站59型探空仪相对于L波段探空仪温度和位势高度记录的平均差相差很大,笼统分析不足以得到两套系统的具体真实差异,也不利于分析产生差异的根本原因。下面将根据情况进行分类对比。由于使用青海厂59型探空仪的台站少,对比资料少,对整个探空资料的影响也较小,因此,不同厂家的差异分析主要集中在太原厂和上海厂。

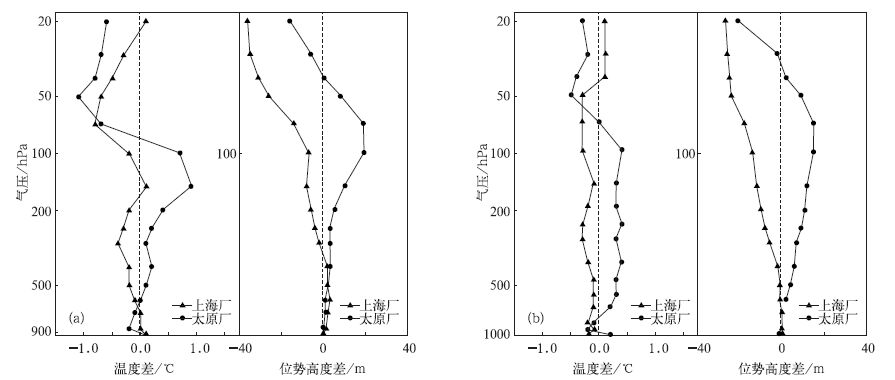

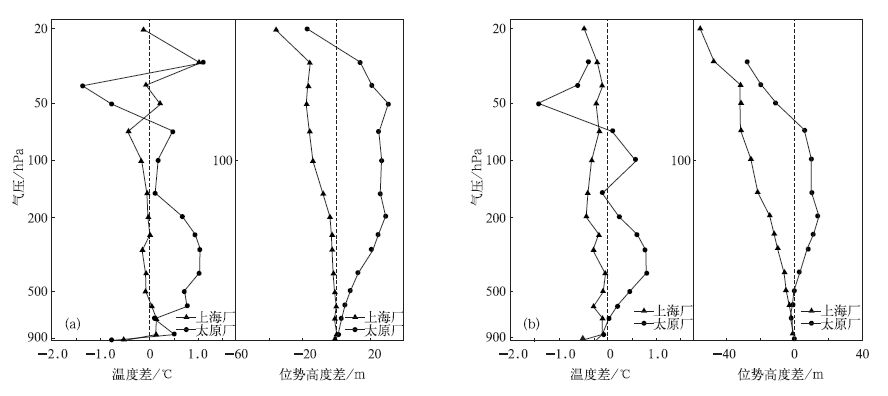

2.2 不同厂家59型探空仪与L波段探空仪在不同季节观测记录的对比在夏季 (5—8月) 进行对比施放的探空站中,有9个站的59型探空仪生产于太原厂,16个站出自上海厂。图 3a给出了太原厂与上海厂探空仪测得温度和位势高度记录同步对比观测的平均差值。可以看到,与L波段探空仪相比,太原厂59型探空仪在对流层的温度明显偏高,在平流层又明显偏低。位势高度在对流层偏高,平均最高达20 m,在平流层逐步转为偏低,平均最低达16 m。而上海厂59型探空仪的温度整体偏低一点,结果位势高度也逐步偏低,最低偏低达37 m。因此太原厂59型探空仪的位势高度明显比上海厂高。

|

|

| 图 3. 59型与L波段探空仪标准等压面温度和位势高度对比结果 (a) 夏季,(b) 冬季 Fig 3. Comparison on temperature and geopotential height records of mandatory level between 59 type and L-bandradiosonde (a) summer, (b) winter | |

图 3b给出了冬季 (10月—次年2月) 进行对比施放的太原厂59型探空仪 (4个站) 与 (10月—次年2月) 上海厂59型探空仪 (22个站) 温度和位势高度记录同步对比观测的平均差值。可以看到,与L波段探空仪相比,太原厂59型探空仪在对流层的温度依然偏高,在平流层又转为偏低。但幅度与夏季相比明显减小,所以位势高度在对流层偏高在平流层转变为偏低的幅度也略有减小;上海厂59型探空仪的偏差趋势和夏季基本相同,而变化幅度也同样有所减小。

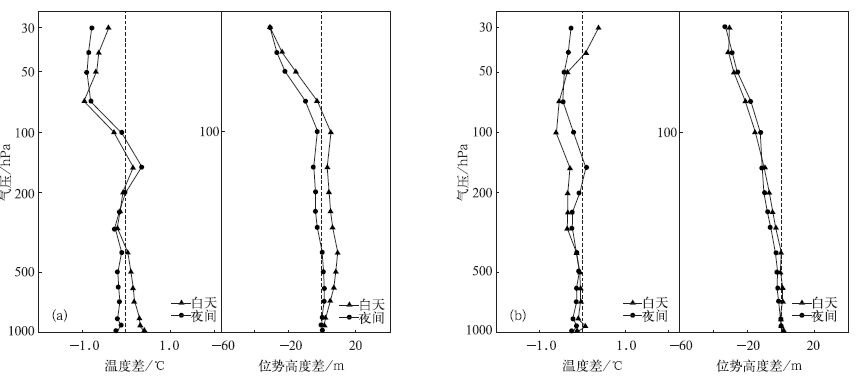

图 4是通过与L波段探空仪对比间接得出的冬、夏两季07:00和19:00太原厂和上海厂59型探空仪温度和位势高度记录的平均差值。07:00(多数处于白天) 与19:00(多数处于夜间) 的差值相当一致,可以推测两厂探空仪辐射误差的订正效果可能比较一致。但太原厂59型探空仪测得温度在对流层随高度升高偏高于上海厂59型探空仪,在平流层又转为偏低于后者,且偏高以及转为偏低的程度在夏季大于冬季。

|

|

| 图 4. 太原厂与上海厂59型探空仪标准等压面温度和位势高度平均差 (a) 夏季,(b) 冬季 Fig 4. Comparison on temperature and geopotential height records of mandatory level between Shanghai and Taiyuan 59 type radiosonde (a) summer, (b) winter | |

2.3 不同厂家59型与L波段探空仪在同一台站观测记录的对比

有些参与对比台站的59型探空仪是由两个厂生产的,在同一地点同1个月的对比能更好地反映不同厂家59型探空仪的系统差异。

哈密站在2004年12月参与对比的59型探空仪是由太原厂和上海厂生产的,图 5为07:00和19:00与L波段探空仪的对比结果。

|

|

| 图 5. 2004年12月哈密站59型与L波段探空仪温度和位势高度平均差 (a)07:00,(b)19:00 Fig 5. Comparison on temperature and geopotential height records of mandatory level between 59 type and L-band radiosonde of Hami in December 2004 (a)07:00, (b)19:00 | |

从图 5可以明显看出,太原厂59型探空仪在对流层测得的温度明显高于L波段探空仪探测结果,在平流层又明显偏低;上海厂59型探空仪的温度除07:00在50hPa以上高空略偏高外,全程略偏低。

虽然1个站1个月的对比记录比较少,但大致趋势与前面多站的对比结果基本一致 (锡林浩特站与西昌站的数据分析也得到了同样结果,限于篇幅不再赘述)。

2.4 上海厂59型探空仪与L波段探空仪日夜观测数据对比我国地域东西跨度大,只有东部地区部分台站能满足在一次正班探空过程中基本均为白天或夜晚的条件。再按照季节和厂家对探空观测数据分类,要统计日夜差异,太原厂59型探空仪符合白天、夜间对比分析条件的观测数据少,下面重点分析上海厂59型控空仪探测结果。

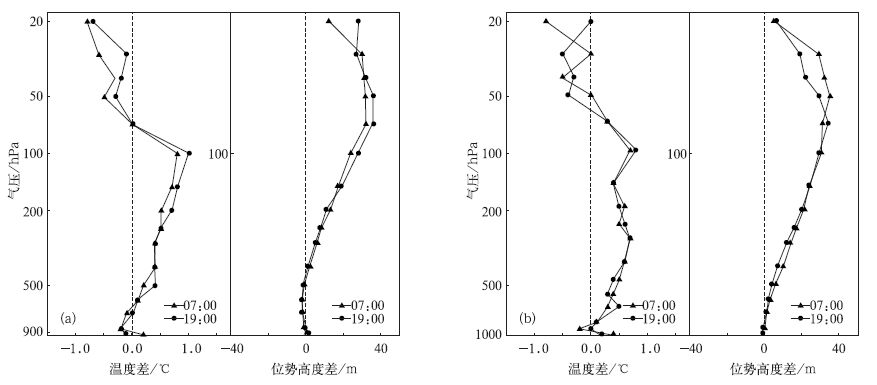

夏季 (5—8月) 在东部有13个施放上海厂59型探空仪的高空站能够满足日夜观测数据的对比条件。图 6a表明在低空和50hPa以上高空白天温度差值略高于夜间;在中空,白天与夜间的温度对比差值无明显差别。位势高度白天略高于夜间,但差值小于10m。且07:00和19:00的平均结果与图 3a上海厂59型探空仪16个站位势高度和温度记录同步对比观测平均差值比较接近。

|

|

| 图 6. 上海厂59型探空仪与L波段探空仪标准等压面温度和位势高度在白天和夜间的对比 (a) 夏季,(b) 冬季 Fig 6. Comparison on temperature and geopotential height records of mandatory level between Shanghai 59 type and L-band radiosonde at daytime and nighttime (a) summer, (b) winter | |

冬季10—12月在东部只有11个施放上海厂探空仪的高空站满足对比条件。图 6b表明除温度差白天高空略偏高,中空略偏低外,白天与夜间的对比差值也无明显差别,且07:00与19:00的平均结果与图 3b上海厂22个站温度和位势高度记录同步对比观测平均差值比较接近。

3 结论和讨论1) 就全国平均而言,在100 hPa特别是在400hPa以下高度,59型探空仪与L波段探空仪系统提供的温度和位势高度观测值无明显的系统差异,而在100hPa以上高空,两套系统差异较明显,不应忽视。

2) 59型探空仪与L波段电子探空仪温度和位势高度的系统差值与59型探空仪的生产厂家关系较大。初步分析表明,太原厂59型探空仪测得的温度在对流层偏高,在平流层偏低,其原因可能与气压元件测值偏小有关;上海厂59型探空仪的温度全程平均偏低一些,但是差异幅度小于前者。

3) 59型探空仪与L波段电子探空仪温度和位势高度的系统差值也与施放季节关系较大。无论是59型与L波段探空仪的温度和位势高度差还是太原厂与上海厂59型探空仪的温度和位势高度差,冬季都比夏季小。

4) 从上海厂59型探空仪探测结果的对比分析来看,59型探空仪与L波段电子探空仪温度和位势高度的系统差值与07:00和19:00或白天和黑夜施放的关系不大。

59型与L波段温度和位势高度系统差异与59型探空仪的生产厂家关系较大,因此,在使用2001年以后局部地区的探空观测数据时应该注意探空仪的型号和生产厂家之间的差异。关于两种型号探空仪系统差异冬季明显小于夏季,可能的原因是温度层结廓线的变化:与夏季相比,冬季的地面温度低,对流层顶位置低、温度高,对流层顶以上遇到的是很厚的等温层,因此气压元件误差和温度元件的滞后误差影响显著减小。目前关于各厂家的59型探空仪在不同地区与L波段电子探空仪探测结果的对比,可供分析的记录更少,还有待获取更多资料以得到更为可靠的结论。

| [1] | 中国气象局. 高空气象观测规范. 北京: 气象出版社, 1963. |

| [2] | 中国气象局. 高空气象观测手册. 北京: 气象出版社, 1976. |

| [3] | 王九连, 黄炳勋. 一种新型热敏电阻温度元件. 气象, 1986, 12, (9): 22–23. |

| [4] | 黄炳勋. 一种适用于常规探空仪热敏电阻温度元件的高反射率涂层//大气探测文集. 北京:气象出版社, 1983: 139–143. |

| [5] | 黄炳勋. GZZ-7型探空仪热敏电阻温度元件的辐射误差和滞后误差//气象科学技术集刊. 北京:气象出版社, 1985: 1–9. |

| [6] | 姚雯, 马颖, 黄炳勋, 等. 利用GPS定位资料分析L 波段雷达测风性能. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 195–202. |

| [7] | 黄炳勋. C-波段测风一次雷达的跟踪特性及其应用前景. 应用气象学报, 1995, 6, (2): 153–162. |

| [8] | 王颖, 任国玉. 中国高空温度变化初步分析. 气候与环境研究, 2005, 10, (4): 780–790. |

| [9] | WMO,Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation[WMO/TD-No.8],2006. |

| [10] | Ivanov A,Kats A,Kurnosenko S,WMO International Radiosondes Comparison[Phase 3,Final Report,WMO/TD-NO.451],1991. |

| [11] | Nash J,Smout R,Oakley T,WMO Intercomparison of High Quality Radiosonde Systems[WMO/TD-No.1303],2005. |

| [12] | Bower C,Global Climate Observing system Overlapping Ra-diosonde Test Flight Series-Climate Continuity Data Require-ments[CIMO/OPAG-UPPER-AIR/ET-UASI-3/IOC-3/Doc4(1)],2008. |

| [13] | 陈芳, 马英芳, 刘秀兰. 高空气象探测系统换型记录对比分析. 青海气象, 2006, (3): 47–50. |

| [14] | 张立功, 陈志斌, 王勇, 等. L 波段雷达-电子探空仪系统对比观测分析. 气象科技, 2007, 35, (1): 123–125. |

| [15] | 闵昌红. GTS1型数字探空仪和59型探空仪对比观测记录的差异统计分析. 贵州气象, 2007, 31, (2): 39–41. |

| [16] | Oakley T,Report by the Rapporteur on Radiosonde Compati-bility Monitoring[WMO/TD-No.587],1993. |

| [17] | Guo Yatian,Huang Bingxun,Hu Deyun,Correction for Bias of Chinese Upper-air Measurements,WMO TECO,2002. |

| [18] | 中国气象局监测网络司. 常规高空气象探测规范. 北京: 气象出版社, 2002. |

| [19] | 姚雯, 马颖, 徐文静. L 波段电子探空仪相对湿度误差研究及其应用. 应用气象学报, 2008, 19, (3): 356–361. |

2010, 21 (2): 214-220

2010, 21 (2): 214-220