2. 南京信息工程大学,南京 210044;

3. 中国气象局气象探测中心,北京 100081;

4. 上海中心气象台,上海 200030

2. Nan jing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

3. Meteorological Observation Center of CMA, Beijing 100081;

4. Shanghai Meteorological Center, Shanghai 200030

零度层亮带指的是雪花或冰晶在下落过程中,当环境温度高于0℃时发生融化,使得雷达观测到的反射率因子突然增强而在空中形成的一条亮带。零度层亮带的高度通常在零度等温线以下几百米的地方。虽然亮带的存在会影响雷达定量测量降水的准确性,但是亮带的高度对零度层具有指示作用,可以确定潜在冰层的区域而为航空和数值天气预报服务[1]。零度层亮带是层状云连续性降水的一个重要特征,它反映了在层状云降水中存在着明显的冰水转换区,即亮带上面的降水粒子以冰晶为主,通过亮带后,全部转化为水滴。亮带形成的物理原因主要有融化作用、碰并聚合效应、速度效应和粒子形状的作用等[2]。零度层亮带这一现象在雷达气象学上早已被认识到[3],如果没有采用有效的订正方法,局部的高反射率因子会导致雷达显著地高估降水量[4-5]。

许多学者都对零度层亮带进行了研究,如Fab-ry等[6]使用了高时空分辨率 (时间分辨率2s,空间分辨率15 m) 的雷达研究了亮带结构。Sanchez-Diezma等[7]依据模拟数据检验了雷达体扫采样方式对观测到的亮带峰值密度和厚度的影响,并开发出一个自动识别亮带的算法。Gourley等[8]开发出一个基于WSR-88D反射率因子基数据的亮带自动识别算法,并将算法确定的亮带顶部和底部的高度同模式计算的雷达垂直方向观测的零度层高度进行比较。曹俊武等[9]根据零度层亮带内不同相态降水粒子的散射和空间取向等特征建立了一种利用双线偏振雷达观测资料识别零度层亮带的方法。陈明轩等[10]提出了移除S波段多普勒天气雷达反射率因子中亮带的自动识别算法。本文在Zhang等[1]提出的算法基础上,开发出适合我国新一代S波段多普勒天气雷达利用雷达回波三维特征和VPR来识别亮带的算法 (简称3DVPR-BBID)。

1 资料本研究使用的雷达资料为合肥和广东S波段多普勒天气雷达体扫资料。这两部雷达的型号和参数完全相同。雷达的扫描方式为VCP11(即5 min内完成14个仰角的扫描) 或VCP21(即6 min内完成9个仰角的扫描)。雷达的波束宽度为1°,包含360个方位角,每根径向上包含460个数据,数据的径向分辨率为1 km。合肥雷达站位于31°52′01″N,117°15′28″E,天线的海拔高度为165.5m;广州雷达站位于23°00′14″N,113°21′18″E,天线的海拔高度为146.5m。本文仅使用反射率因子数据。零度层高度资料来自距离雷达站较近的探空站观测资料,根据有限元方法[11]计算获得。合肥雷达站资料的时间分别为2003年6月22日—7月11日和2007年7月,广州雷达站资料为2008年6月,探空资料与雷达资料的时间相同。

2 VPR的生成方法考虑到电磁波在大气中的非直线传播以及地球表面的曲率问题,在计算VPR对应的平均海平面高度 (meansealevel,MSL) 时使用张沛源等[12]和万玉发等[13]提出的测高公式。VPR的计算则参考了吴翠红等[14]和Andrieu等[15]提出的计算公式。由于使用VPR数据时需要垂直方向上高空间分辨率的资料,因此不能使用距离雷达站较远的数据。参考Zhang等[1]的研究结果,本文的研究区域确定为以雷达站为中心,半径10km以外及80km以内的圆环区域。

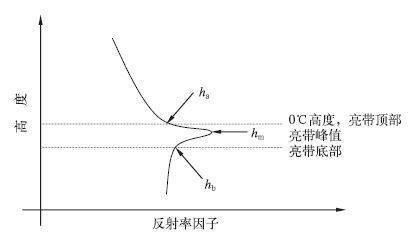

3 零度层亮带识别方法 3.1 VPR-BBID在识别对流云降水时,使用Zhang等[1]提出的方法,即当某点在垂直方向上任一反射率因子值大于等于50dBZ或者-10℃高度处的反射率因子值大于30dBZ时该点被确定为对流云降水;没有被识别为对流云降水的点属于层状云降水。如果某点属于层状云降水,那么根据其对应的VPR来判断该点是否属于包含零度层亮带的点。图 1给出了反射率因子垂直廓线亮带的概念模型图[1]。从图中可以看出,在包含零度层亮带层状云降水的VPR中极大值存在于零度层高度附近,曲线沿极大值向上或向下其强度都会下降。而没有包含零度层亮带的VPR在零度层附近不存在极大值。因此可以根据VPR来识别层状云降水是否包含有亮带。

|

|

| 图 1. 反射率因子垂直廓线亮带概念模型 Fig 1. The bright band model of vertical profile of reflectivity | |

基于VPR识别零度层亮带的方法主要包括3部分:在VPR中找到零度层附近的局部最大值;检查是否存在亮带;如果亮带存在,找到亮带层顶部和底部的高度。

在VPR中寻找局部最大值开始于雷达站零度层以上500m,然后向下查找。一旦局部最大值确定,还需要找到大于 (小于) 最大反射率因子单调减少10%后的高度。如果下列条件满足的话,那么零度层亮带可以被确定。

|

(1) |

式 (1) 中,hm表示最大反射率因子的高度;ha (hb) 是大于 (小于) 最大反射率因子单调减少10%后的高度。D0和D1是由亮带的深度和对称性约束的适应性参数,对于WSR-88D而言,分别取D0=1.5km和D1=1.0km。由于我国新一代S波段多普勒天气雷达的性能与美国WSR-88D几乎完全相同,所以D0和D1的值不变。此外,在本研究中零度层的高度是通过探空资料获得的,而Zhang等[1]是使用RUC模式计算的结果。

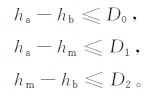

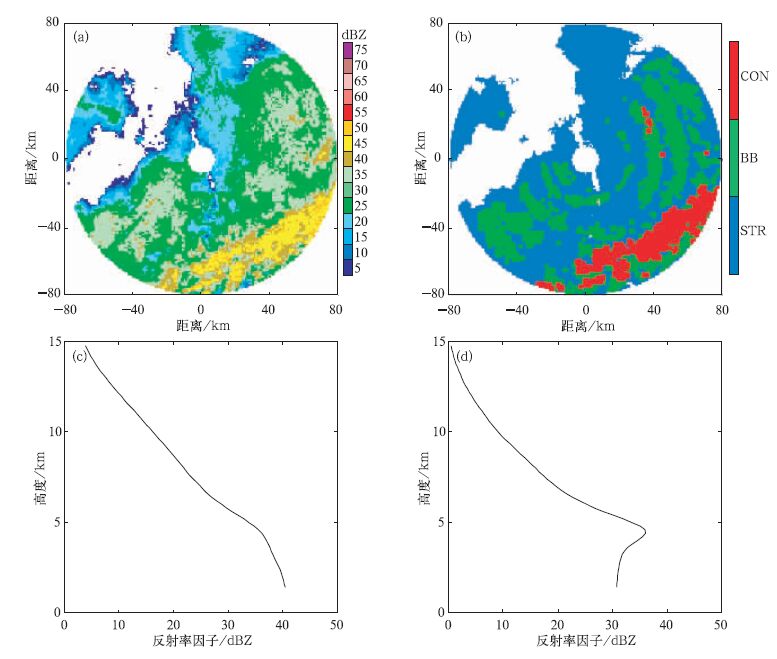

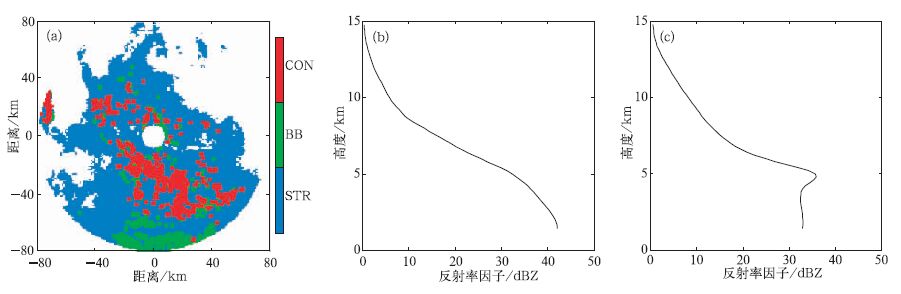

图 2给出了使用VPR-BBID识别一次比较典型的对流云降水过程的反射率因子图 (图 2a)、降水类型识别图 (图 2b) 和对流云降水VPR图 (图 2c)。图 2c是图 2b中所有确定为对流云降水VPR的平均值。从图 2c可以看出,对流云降水VPR在底部存在极大值,强度随高度增加而单调递减。在本文中仅对反射率因子大于等于10dBZ的区域进行降水类型的识别。

|

|

| 图 2. 合肥雷达站2007年7月8日07:03(北京时,下同)3km高度反射率因子图 (a),降水类型分类图 (b) 及对流云降水VPR图 (c) (CON表示对流云降水,BB表示包含零度层亮带的层状云降水,STR表示一般性层状云降水) Fig 2. The image of Heifei radar reflectivity at the height of 3 km at 07:03 8 July 2007 (a), the precipitation type field (b) and the VPR of convective precipitation (c) (the CON, BB and STR represent the convective precipitation, bright band and stratiform precipitation) | |

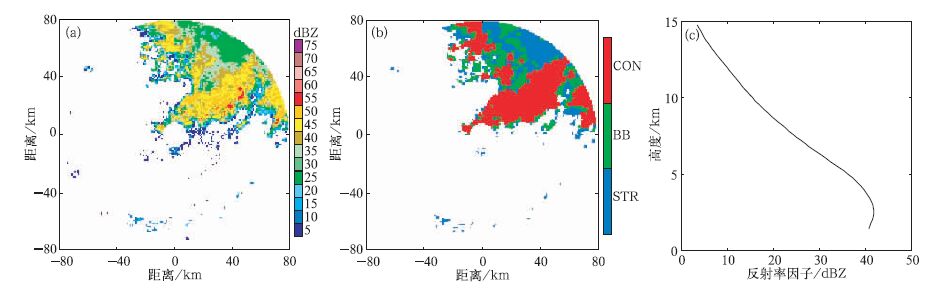

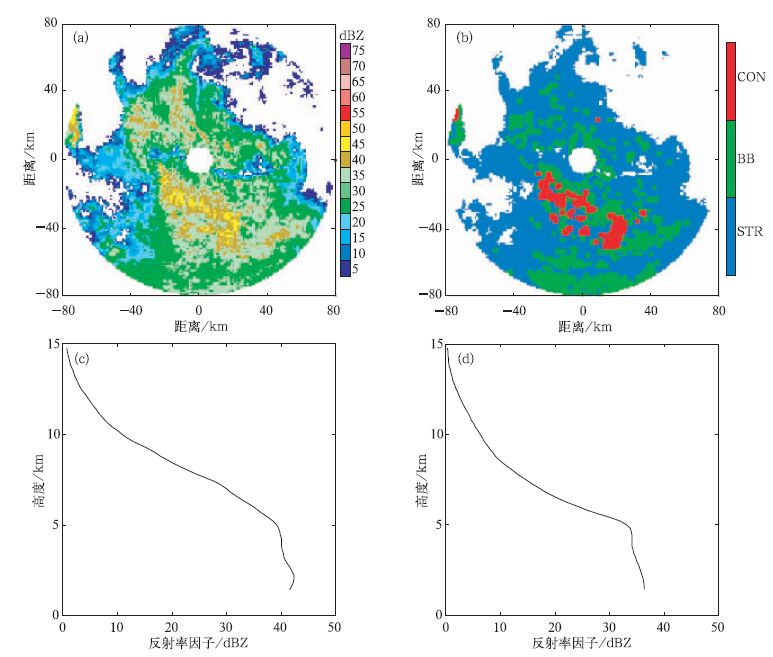

图 3给出了以层状云降水为主的反射率因子图 (图 3a)、降水类型分类图 (图 3b) 和包含零度层亮带的VPR图 (图 3c)。图 3c中的VPR是图 3b中所有确定为零度层亮带的VPR的平均值。从图 3c可以看出,这一VPR与图 1中所示的亮带VPR的概念模型比较一致。图 4给出了对流云降水和层状云降水同时存在的反射率因子图 (图 4a)、降水类型识别图 (图 4b)、对流云降水VPR图 (图 4c) 和包含零度层亮带的VPR图 (图 4d)。从图 4c可以看出,对流云降水的VPR同图 2c给出的VPR类似。图 4d给出的包含零度层亮带的VPR同图 3c给出的亮带的VPR相似。

|

|

| 图 3. 广州雷达站2008年6月6日08:033km高度反射率因子图 (a) 及降水类型分类图 (b) 及包含零度层亮带的VPR图 (c)(其他说明同图 2) Fig 3. The image of Guangzhou radar reflectivity at the height of 3 km at 08:03 6 June 2008 (a), the precipitation type tield (b) and the VPR of bright band (c) (the others same as in Fig. 2) | |

|

|

| 图 4. 广州雷达站2008年6月13日20:013km高度反射率因子图 (a)、降水类型分类图 (b)、对流云降水VPR图 (c) 及包含零度层亮带的VPR图 (d)(其他说明同图 2) Fig 4. The image of Guangzhou radar reflectivity at the height of 3 km at 20:01 13 June 2008 (a), the precipitation type field (b), the VPR of convective precipitation (c) and bright band (d)(the others same as in Fig. 2) | |

3.2 3DVPR-BBID

图 5给出了VPR-BBID误识别的一个个例。图 5a为反射率因子图,图 5b为VPR-BBID识别图,图 5c为对流云降水VPR图,图 5d为包含零度层亮带的VPR图。以图 5d可以看出,包含零度层亮带的VPR同对流云降水的VPR相似而不是同图 1所示的概念模型相似。因此本文在VPR-BBID的基础上又提出了3DVPR-BBID方法来减少误识别问题。

|

|

| 图 5. 广州雷达站2008年6月25日11:543km高度反射率因子图 (a)、降水类型分类图 (b)、对流云降水VPR图 (c) 及包含零度层亮带的VPR图 (d)(其他说明同图 2) Fig 5. The image of Guangzhou radar reflectivity at the height of 3 km at 11: 54 25 June 2008 (a), the precipitation type field (b), the VPR of convective precipitation (c) and bright band (d)(the others same as in Fig. 2) | |

3DVPR-BBID方法是在VPR-BBID基础上进行的,即首先使用VPR-BBID对降水类型进行分类,然后再根据雷达回波三维特征对已经分类的结果进行重新识别。在雷达回波三维特征中,选取了最大反射率因子值对应的水平梯度[16]和垂直递减率[16-17]作为参考因子。水平梯度Gh的计算公式如下所示:

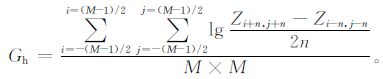

|

(2) |

式 (2) 中,Z代表反射率因子,单位为mm6/m3,i代表x方向的第i个格点,j代表y方向的第j个格点,n代表格点数,本文取n=2,M为x方向或y方向的格点总数,本文取M为奇数。Gh的单位为dB/km。需要指出的是这里使用的水平梯度是确定区域内的平均水平梯度。

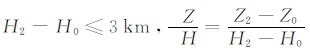

由于在强对流天气过程中,对流核的高度和强度是变化的,因此选择在最大反射率因子上方3km的厚度层内进行计算,而不是一个固定的高度层。在具体计算垂直递减率

3DVPR-BBID算法的具体步骤为:当某点被VPR-BBID识别为一般性层状云降水时,如果Gh≥Tg(Tg表示梯度的阈值,在本文中Tg=4) 时那么该点被重新确定为对流云降水点;当某点被VPR-BBID识别为包含零度层带的层状云降水时,如果Gh>Tg或Vl≤Vd≤Vh(Vl和Vh表示Vd对应的最小和最大阈值,在本文中分别取Vl=0.5和Vh=4.5) 时,那么该点被重新确定为对流云降水点;当某点被VPR-BBID识别为对流云降水时,如果Gh < Tg时,那么该点被重新确定为层状云降水。针对图 5产生的误分类,采用3DVPR-BBID方法对降水类型重新进行分类,分类结果如图 6所示。从图 6可以看出3DVPR-BBID识别的包含零度层亮带的VPR与图 1给出的概念模型的VPR一致。

|

|

| 图 6. 广州雷达站2008年6月25日11:54降水类型分类图 (a)、对流云降水VPR图 (b) 及包含零度层亮带的VPR图 (c)(其他说明同图 2) Fig 6. The image of the precipitation type field at the height of 3 km at 11; 54 25 June 2008 (a), the VPR of convective precipitation (b) and bright band (c) (the others same as in Fig. 2) | |

4 VPR-BBID和3DVPR-BBID识别效果的检验 4.1 识别正确率的统计

在统计中选取样本时只有满足以下两个条件的雷达回波才被确定为统计样本:雷达回波面积占研究区域面积的比例 (研究区域为以雷达站为中心半径10km以外及80km以内的圆环区域) 要超过1/5以上;存在零度层亮带。在进行识别正确率的统计中,由于不需要精确对比VPR-BBID和3DVPR-BBID同探空资料观测的零度层亮带的高度,因此对于两次探空观测时刻之间的时刻使用了线性插值方法来确定其对应的零度层高度的数据。在判断VPR的识别是否正确时,主要的依据是图 1给出的零度层亮带的概念模型。为了避免单次雷达回波确定的VPR可能存在的误差,使用了1h内平均的VPR (对于雷达观测模式VCP21而言,1h内平均的VPR约为10个时次VPR的平均)。VPR-BBID误识别而3DVPR-BBID正确识别的VPR与图 5d和图 6c中给出的VPR类似。对于2003年6月22日—7月11日合肥雷达站观测资料选择了约1170次回波合成了117个1h平均的VPR,VPR-BBID和3DVPR-BBID的识别正确率分别为94.0%和95.7%;对于2007年7月合肥雷达站观测资料选择了约1030次回波合成了103个1h平均的VPR,VPR-BBID和3DVPR-BBID的识别正确率分别为85.4%和92.3%;对于2008年6月广州雷达站资料选择了约1390次雷达回波合成了139个1h平均的VPR,VPR-BBID和3DVPR-BBID的识别正确率分别为81.0%和89.8%。总体而言3DVPR-BBID和VPR-BBID的识别正确率都可以达到80%以上,且前者高于后者。

VPR-BBID产生误分类的原因主要是由于在某些强对流天气过程中,该方法将一部分对流云降水的区域识别为包含零度层亮带的区域而在VPR中体现出对流云降水的特点。3DVPR-BBID在使用VPR自动识别的基础上又使用了雷达回波三维特征从而减少了误识别的产生。

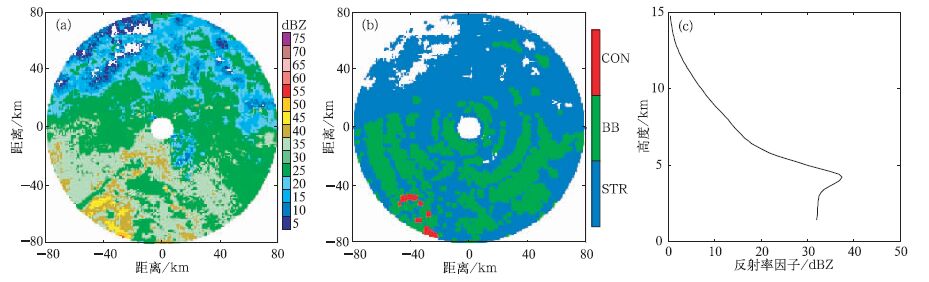

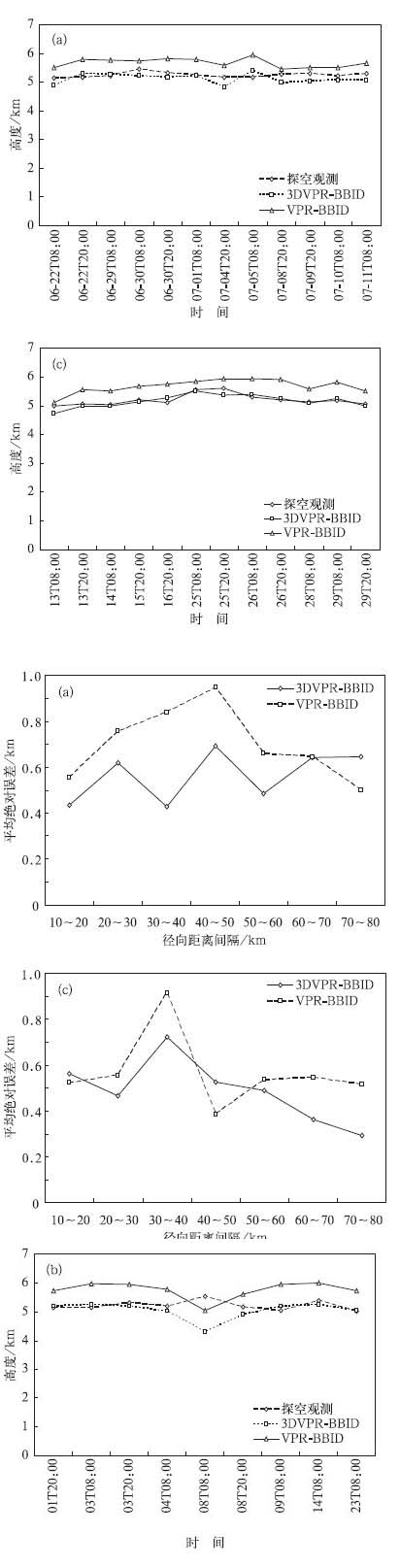

4.2 确定的零度层高度同观测高度的比较为了比较VPR-BBID和3DVPR-BBID确定的零度层高度的准确性,本文将两种方法确定的高度同探空观测的高度进行对比。由于只有当包含零度层的亮带出现时,才能使用VPR-BBID和3DVPR-BBID来确定其对应的高度。选出了2003年6月22日—7月11日和2007年7月合肥雷达观测到零度层亮带时的个例以及2008年6月广州雷达观测到零度层亮带时的个例与相对应时刻的探空观测进行了分析和比较 (图 7)。从图 7a可以看出,大部分情况下VPR-BBID比探空观测的零度层高度高,而3DVPR-BBID则小于或接近探空观测的零度层高度。从图 7b可以看出,在大部分情况下3DVPR-BBID确定的零度层高度都比VPR-BBID确定的结果更接近探空观测,而VPR-BBID确定的零度层高度都比探空观测值偏高。从图 7c可以看出,在绝大部分情况下VPR-BBID比3DVPR-BBID确定的零度层高度高且3DVPR-BBID比VPR-BBID确定的零度层高度更接近观测值。从以上分析可知,3DVPR-BBID和VPR-BBID确定的零度层高度与探空观测比较接近,而3DVPR-BBID比VPR-BBID的计算准确度高。

|

|

| 图 7. 探空观测、VPR-BBID和3DVPR-BBID确定的零度层高度 (a)2003年6月22日—7月11日合肥雷达,(b)2007年7月合肥雷达,(c)2008年6月广州雷达 Fig 7. The height of 0℃ isotherm derived from observation, VPR-BBID and 3DVPR-BBID (a) Heifti radar from 22 June to 11 July 2003, (b) Heifti radar from 1 to 31 July 2007, (c) Guangzhou radar from 1 to 30 June 2008 | |

需要指出的是,由于雷达确定的零度层高度同探空资料的对比受到探空资料时间分辨率 (每天仅有两次观测资料) 和雷达在同时刻是否观测到零度层亮带的影响,因此在分析的样本量上受到一定限制。

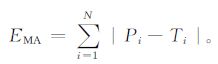

4.3 不同径向距离的计算误差分析统计了距离雷达不同距离使用3DVPR-BBID和VPR-BBID计算的零度层高度和探空测量的零度层高度之间的误差。在计算误差时,使用平均绝对误差,计算公式如下所示:

|

(3) |

式 (3) 中,P表示3DVPR-BBID或VPR-BBID的计算值,T表示探空观测值,N表示序列长度。

从图 8给出的统计结果可以看出,在大部分情况下3DVPR-BBID比VPR-BBID的计算误差小。从图 7和图 8的比较中还可以发现分段统计误差比整体统计误差大。导致这一结果可能的原因主要有以下两个方面:分段统计和整体统计采用的权重不同;整体统计采用的样本数较大可以较好地减小随机误差。

|

|

| 图 8. 距离雷达站不同径向距离段内的平均绝对误差图 (a)2003年6月22日—7月11日合肥雷达,(b)2007年7月合肥雷达,(c)2008年6月广州雷达 Fig 8. The mean absolute error of different distance from radar (a) Heiffi radar from 22 June to 11 July 2003, (b) Heiffi radar from 1 to 31 July 2007, (c) Guangzhou radar from 1 to 30 June 2008 | |

5 小结

本文提出了使用VPR和雷达回波三维特征自动识别CINRAD-SA/SB多普勒天气雷达零度层亮带的方法,并同仅使用VPR的自动识别方法进行了比较。从原理上来讲,3DVPR-BBID是VPR-BBID的改进方法。在使用样本检验3DVPR-BBID和VPR-BBID识别正确率的研究中表明,3DVPR-BBID和VPR-BBID都具有较高的正确识别率 (高于80%),而且3DVPR-BBID比VPR-BBID的识别正确率高。VPR-BBID产生误分类的主要原因是在某些强对流天气过程中,该方法将一部分对流云降水的区域识别为包含零度层亮带的区域,而3DVPR-BBID在使用VPR自动识别的基础上又使用了雷达回波三维特征减少了误识别的产生。在同探空资料观测的零度层高度的比较中,3DVPR-BBID和VPR-BBID方法确定的零度层高度同实况比较接近,进一步分析表明前者确定的零度层高度比后者更接近观测值。但是利用零度层亮带确定零度层高度也存在一定问题,因为雷达所确定的是标准大气情况下的高度,当实际大气与标准大气偏离较大时,确定的零度层高度也会存在一定误差。另一个不足之处是使用VPR时,识别的区域受到一定限制,本文中的研究区域为以雷达站为中心,半径10km以外及80km以内的圆环区域,比雷达观测的实际最大区域要小很多。

本方法的优点在于,由于探空观测的时间间隔为12h,时间分辨率比较低,显然不能满足中小尺度的研究和业务应用,当有包含零度层亮带的降水过程发生时,使用本方法可以弥补探空观测的不足,为天气过程的分析、航空以及数值天气预报提供准确的零度层高度。而且通过对包含零度层亮带的层状云降水位置的确定,还可以提高雷达测量降水的精度。此外,本文提出的方法还可以有效识别降水类型 (对流云降水、包含零度层亮带的层状云降水和一般性层状云降水),并给出不同降水类型的分布情况。

| [1] | Zhang J, Langston C, Howard K, Bright band identification based on vertical profiles of reflectivity from the WSR-88D. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2008, 25: 1859–1872. DOI:10.1175/2008JTECHA1039.1 |

| [2] | 张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学. 北京:气象出版社, 2001: 177–217. |

| [3] | Austin P M, Bermis A C, A quantitative study of the"bright band"in radar precipitation echoes. Journal of Meteorology, 1950: 145–151. |

| [4] | Vignal B, Kraiewski W F, Large-sample evaluation of two meth-ods to correct range-dependent error for WSR-88D rainfall esti-mates. Journal of Hydrometeorology, 2001, 2: 490–504. DOI:10.1175/1525-7541(2001)002<0490:LSEOTM>2.0.CO;2 |

| [5] | Vignal B, Galli G, Joss J, Three methods to determine pro-files of reflectivity from volumetric radar data to correct pre-cipitation estimates. Journal of Applied Meteorology, 2000, 29: 1715–1726. |

| [6] | Fabry F, Zawadzki I, Long-term radar observations of the melt-ing layer of measurements above the Alps to the ground level. Journal of Applied Meteorology, 1995, 41: 542–557. |

| [7] | Sanchez-Diezma R, Zawadzki I, Sempere-Torres D, Identifi-cation of the bright band through the analysis of volumetric radar data. Journal of Geophysical Research, 2000, 105: 2225–2236. DOI:10.1029/1999JD900310 |

| [8] | Gourley J J, Calvert C M, Automated detection of the bright band using WSR-88D radar data. Weather and Forecasting, 2003, 18: 585–599. DOI:10.1175/1520-0434(2003)018<0585:ADOTBB>2.0.CO;2 |

| [9] | 曹俊武, 刘黎平, 陈晓辉, 等. 3836C波段双线偏振多普勒雷达及其在一次降水过程中的应用研究. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 192–200. |

| [10] | 陈明轩, 高峰. 利用一种自动识别算法移除天气雷达反射率因子的亮带. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 207–214. |

| [11] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法. 北京:气象出版社, 2003: 600–607. |

| [12] | 张沛源, 周海光, 胡绍萍. 双多普勒天气雷达风场探测的可靠性研究. 应用气象学报, 2002, 13, (4): 485–496. |

| [13] | 万玉发, 杨洪平, 肖艳娇, 等. 多普勒天气雷达站址视程的客观分析技术. 应用气象学报, 2000, 11, (4): 440–447. |

| [14] | 吴翠红, 万玉发, 吴涛, 等. 雷达回波垂直廓线及其生成方法. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 232–239. |

| [15] | Andrieu H, Creutin J D, Identification of vertical profiles of radar reflectivity for hydrological applications using an inverse method. Part I:Formulation,Journal of Applied Meteorology, 1995, 34: 225–239. |

| [16] | Biggerstaff M I, Listemaa A, An improved scheme for con-veetive/stratiform echo classification using radar reflectivity. Journal of Applied Meteorology, 2000, 39: 2129–2150. DOI:10.1175/1520-0450(2001)040<2129:AISFCS>2.0.CO;2 |

| [17] | 胡胜, 顾松山, 庄旭东, 等. 风暴的多普勒雷达自动识别. 气象学报, 2006, 64, (6): 796–808. |

2010, 21 (2): 171-179

2010, 21 (2): 171-179