2. 云南大学大气科学系, 昆明65009;

3. 成都高原气象研究所, 成都610071;

4. 中国气象科学研究院, 北京100081

2. Department of Atmospheric Sciences, Yunnan Univ ersity, Kunming 650091;

3. I nstitute of Plateau Meteorology, CMA, Chengdu 610071;

4. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

青藏高原冬春积雪多寡所引起的气候效应受到众多学者关注,近年来,中国科学家在青藏高原积雪研究领域中已经占有重要地位.学者们从青藏高原积雪资料的来源、青藏高原积雪自身的时空分布特征[1-2],与大气环流、亚洲季风[3-8]、夏季降水关系等[8-13]方面进行深入研究.韦志刚等[1-2]对地面气象台站雪深资料、SMMR积雪资料、NOAA周积雪面积图等进行对比分析,指出青藏高原地面站雪深资料能较好地反映青藏高原地区积雪量的年际变化,同时还研究了地面积雪分布和变化特征以及与我国夏季降水的关系.由于青藏高原测站稀少,分布不均,对大范围青藏高原积雪观测精度不足,且各台站对积雪观测的起始时间也不一样,因此,青藏高原积雪资料的代表性受到一定影响.而卫星资料观测年代较短,且存在一定误差,难以满足研究需要.在以往研究工作中,不同作者使用了不同来源、不同地区、不同年份的青藏高原积雪资料[1-19],这就导致了青藏高原冬春积雪异常对夏季风、对降水的影响等方面的研究结果不完全一致.不同研究对积雪异常年的划分结果不尽相同,一些年份存在矛盾,不确定性很大,本文在参考众多学者对青藏高原积雪异常年划分成果的基础上,初步确定出较为准确的青藏高原积雪异常年序列,在分析大气环流异常与积雪异常的关系和天气气候成因机制的基础上,建立青藏高原积雪多雪年/少雪年的判别方程,作为客观、定量判断青藏高原积雪异常的指标.

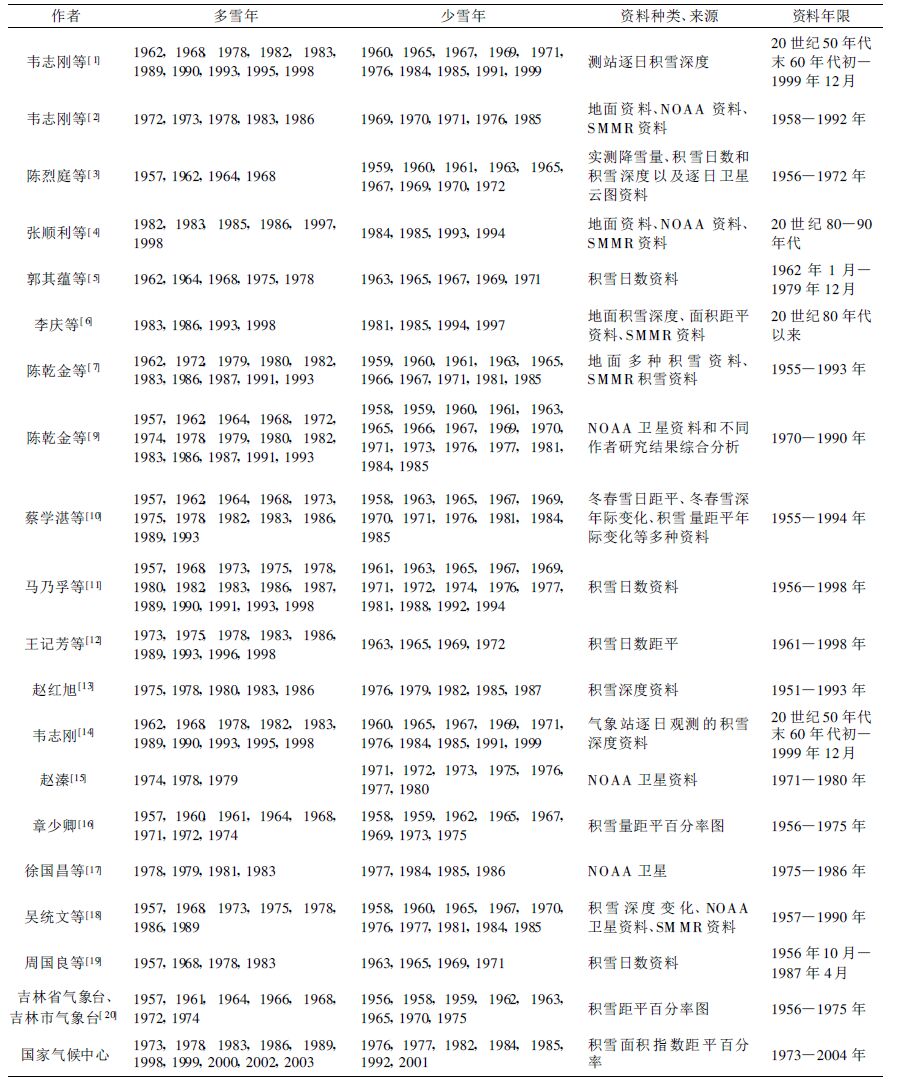

1 积雪异常年的确定国内学者对青藏高原 (以下简称高原) 积雪异常年划分的部分成果,归纳整理如表 1所示.表 1中未将类似研究完全引入.从表 1不难看出,由于使用的资料时间序列长度不一致且使用了积雪日数、深度、面积、积雪水当量等不同的积雪异常标准进行划分,使得不同作者对高原积雪异常年的判断不尽相同.

|

|

表 1 青藏高原冬春季积雪异常典型年划分情况统计表 Table 1 The typically anomalous snow cover years at the Qinghai-Tibetan Plateau in winter and the next spring |

随着观测资料年代延长,资料精细化和准确性提高,原有的研究结论有了不断完善的可能.为获得相对准确可靠的积雪异常年份,本文参考了不同作者对高原冬春季积雪异常年的划分成果,并结合国家气候中心1973年以后高原积雪面积时间距平序列,对表 1中典型的积雪异常年进行逐年统计归类.具体统计情况如表 2所示.

|

|

表 2 分类统计表 Table 2 Category table |

为确定出1957-2003年高原典型的冬春积雪异常年,按多数原则,综合该年在各种资料中出现的次数进行判定,如果该积雪异常年在不同资料中多次被归为多雪年,则将其确定为多雪年,反之亦然,按此标准首先将表 1中一致公认是多雪年的年份归入多雪一类,将一致公认是少雪年的年份归入少雪一类;有争议的年份,如1962年、1973年、1979年、1980年、1981年和1982年,仍参照多数原则归类,其中,1980年、1981年和1982年争议颇大,但很多学者都认为这两年高原积雪存在异常,尽管存在争议,也暂时将1980年归入多雪一类,将1981年归入少雪一类,而1982年也暂按国家气候中心的积雪面积距平序列划分为少雪一类,留待本文下一步分析后最终确定;由于1999年及其以后几年在文献中出现不多,按国家气候中心1973年以后的青藏高原积雪面积距平序列对其进行划分.最终挑选出典型的青藏高原前一年冬季和当年春季的积雪异常年份,多雪年有16年:1957,1962,1964,1968,1973,1978,1979,1980,1983,1986,1989,1998,1999,2000,2002,2003年;少雪年有15年:1958,1963,1965,1967,1969,1970,1971,1976,1977,1981,1982,1984,1985,1992,2001年.

2 分析方法苏志侠等[21]曾对美国国家环境预测中心 (NCEP) 及国家大气研究中心 (NCAR) 的40年全球再分析资料在中国 (特别是高原及邻近地区) 应用的可信度进行了初步分析,其中包括温、压、风、湿、降水量、地面辐射、地面感热、地面蒸发潜热及高原地面热源等,认为两者基本特征和分布形势一致,再分析资料比较合理.因此,NC EP高度场资料可以用来分析高原地区的大气环流场特征.

本文选用NCEP提供的全球144 ×73个格点1957-2003年前一年12月至当年5月的100 hPa和500 hPa月平均高度场资料,在分析青藏高原积雪异常与大气环流异常两者的关系和天气气候成因机制的基础上,应用三因子二级判别分析建立高原多雪年/少雪年的判别方程.

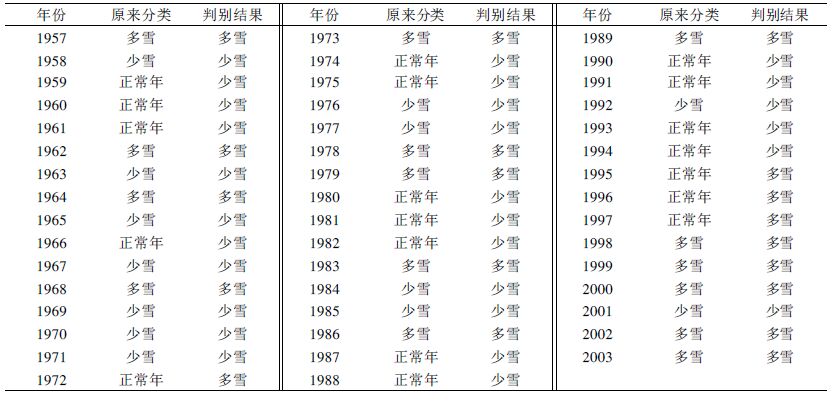

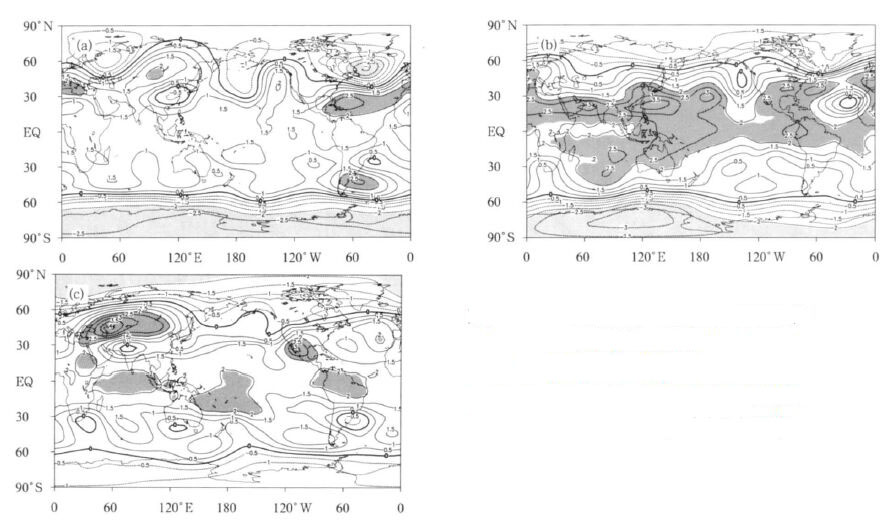

3 冬季大气环流异常与积雪异常图 1a是前一年12月多雪、少雪两组样本500 hPa高度场平均值差异t检验分布图,由图 1a可知,高原积雪异常时500 hPa 12月的大气环流存在显著差异的区域主要集中在北半球中高纬部分地区、热带地区和南半球的中高纬地区.

|

|

| 图 1. 冬季500 hPa位势高度场的t检验分布 (阴影区表示通过0.05的显著性检验,深色阴影为正值区,浅色阴影为负值区)(a)12月,(b)1月,(c)2月 Fig 1. t-test of 500 hPa geopotential height field in winter (shadow :signifi cance area with 0.05 level; dark shadow :positive; light shadow :negative)(a) Decmber, (b) January, (c) February | |

北半球中高纬度地区西风带的t检验值纬向呈现出“-”、“ +”交替的分布特征,这些显著差异区主要位于欧洲浅槽、乌拉尔山以东到蒙古西部、北美大槽槽前,对应的系统均增强.欧洲浅槽和北美大槽的加深,有利于北半球中高纬度地区阻塞形势的形成,此外位于乌拉尔山以东到蒙古西部的这个显著差异区正对应于亚洲容易出现阻塞形势的乌拉尔山地区.当这些系统增强时,有利于冬季欧亚地区阻塞形势的形成,有利于极地冷空气沿乌拉尔山高压脊前的偏北气流南下,进而有利于高原积雪增多.反之,欧洲浅槽和北美大槽减弱,乌拉尔山高压脊弱小,则不利于阻塞形势形成和寒潮爆发,从而不利于高原积雪累加,易造成高原少雪.

热带各大洋特别是太平洋有呈纬向带状的大面积区域通过了显著性检验,这与热带地区上空的高压带对应.冬季,海洋比大陆暖,空气在海面受热上升,在高层辐合,形成高压带.哈德莱环流向北的分支将携带暖湿气流到中纬度地区,这种暖平流有利于暖脊进一步发展为阻塞高压.因此,冬季热带地区上空的高压越强大,哈德莱环流向北的分支输送更多暖湿气流到中纬度地区,中纬度的阻塞高压越容易形成,冷空气也更容易沿着高压脊前南下影响东亚地区,这样的形势有利于高原积雪增加.反之,则有利于高原积雪减少.

相对而言,南半球呈现出基本的纬向特征,显著性高的区域集中在南极极圈以内,对应了南极极涡,另外在30°S~60°S有两个较显著的差异区,分别位于靠近非洲的南印度洋和南美洲南部及附近海域,这两个区域与南极形成反向气压梯度.总体而言,经向上,热带地区以及南半球中纬度的关键区与南半球高纬度关键区之间气压呈反相变化,两者之间形成很强的气压梯度.绕南极的低压加深时,可称为强南极涛动.冬季500 hPa南极涛动强时,对应着南半球高纬度和中纬度之间气压和位势高度梯度加强,这种环流型将通过经向遥相关有利于欧亚地区西风加强、极锋偏北,不利于极地冷空气南侵,从而使得东亚地区冷空气减弱[21],高原积雪减少,反之,当冬季500 hPa绕南极的低压减弱时,有利于高原积雪增加.

图 1b是当年1月多雪、少雪两组样本500 hPa高度场平均值差异t检验分布图,由图 1b可知,1月,高原积雪异常时,500 hPa大气环流存在显著差异的区域增多,主要分布在热带地区和南、北半球的高纬度地区,在北半球中纬度地区的t检验纬向呈现出“-”、“ +”交替的分布特征.有一个显著的带状区域位于30°~60°N,60°W~0°,处于北美大槽的槽前.另外,北美大槽槽后和东亚大槽槽后有显著差异区.南、北半球的高纬度关键地区与两半球低纬地区间的气压依然呈现反相变化.图 1c是当年2月500 hPa高度场的t检验分布图.2月,影响显著的区域主要集中在低纬度地区洋面,两极的关键区显著减弱.此外,在西伯利亚-蒙古地区t检验的显著性水平也很高.

由图 1可以看出,2月的显著区域较12月和1月有所减少,主要体现在两极地区.在12月和1月两极地区有大片的显著差异区,而2月则显著减小.综合分析图 1的关键区,发现它们所在位置对应了500 hPa上几个重要的大气活动中心和大气环流系统.主要对应热带地区上空的高压带和南北两极的极涡、中高纬度地区的高空西风带、东亚大槽和欧洲浅槽以及地面上的西伯利亚-蒙古冷高压.可见,高原积雪异常主要与热带、南北极、寒潮关键区等重要的大气活动源地环流有关.

然而,高原的平均海拔在4000 m以上,仅研究500 hPa高度场上的积雪异常还不足以说明高原积雪异常与大气环流之间的关系,有必要对100 hPa高度场做同样分析.

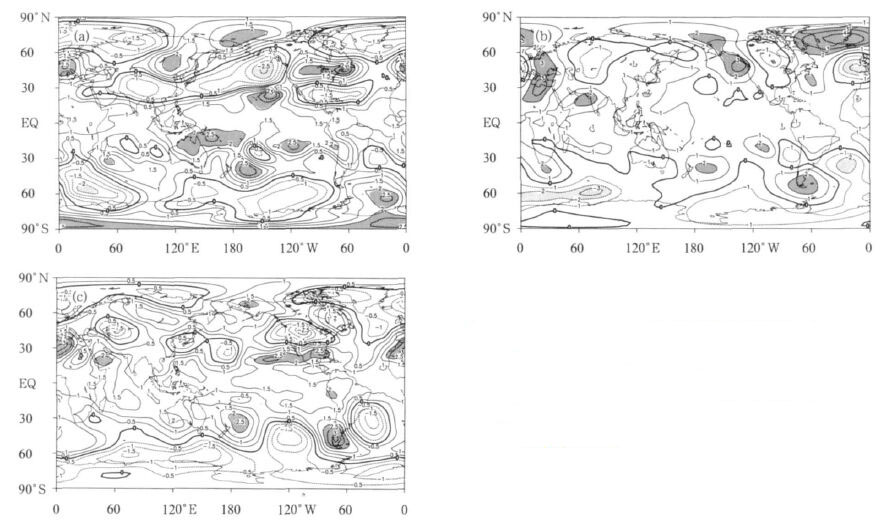

图 2是冬季多雪、少雪两组样本100 hPa位势高度场平均值差异t检验分布,如图 2a所示,100 hPa12月的t检验分布,北半球的中高纬地区依然呈现出“-”、“ +”交替的分布特征,总体而言,北半球的显著差异区比南半球少,集中在北美大槽槽前和欧洲浅槽槽前以及墨西哥湾和蒙古西部.与500 hPa不同,此时热带地区没有显著差异.在南半球,差异显著区域主要集中在高纬地区,即南极极圈以内、南美洲南部及附近海域,特别是南极极圈以内的区域,全部通过t检验.所以就南半球而言,与500 hPa的情况相比,差异显著的区域稍少,但位置几乎一致.

|

|

| 图 2. 冬季100 hPa位势高度场的t检验分布 (其他说明同图 1) (a)12月,(b)1月,(c)2月 Fig 2. Same as in Fig.1, except for 100 hPa (a) Decmber, (b) January, (c) February | |

图 2b是1月100 hPa高度场的t检验分布,1月差异显著的区域大大增加,除南半球高纬度地区外,显著差异区从热带地区延伸到西太平洋副热带地区.低纬度显著区与南极之间存在很强的经向气压梯度,这表明南半球与低纬地区各种物理量的交换比较强.2月,南极地区不再是显著区,差异显著的区域主要分布在北半球,亚欧大陆上有一个面积较大且显著性较强的区域,如图 2c所示.南极的显著差异区消失,而北极开始出现.

从图 2可以看出,12月和1月北极没有显著差异区,南极是显著差异区,2月情况正好相反.热带地区前一年12月到当年2月,却经历了从不是显著差异区到成为最强大的显著区域再到差异区明显减弱的转变过程.换句话说,高原积雪异常时,100 hPa冬季大气环流场具有以下规律:显著差异区呈纬向带状分布,并随时间推移,显著差异区逐渐北移.综合分析图 2的关键区,发现其位置对应的大气环流系统和活动中心主要是热带地区上空的高压带和南北两极的极涡、东亚大槽、北美大槽和欧洲浅槽以及地面上的西伯利亚-蒙古冷高压.可见,高原积雪异常主要与热带、南北极、寒潮关键区等重要的大气活动源地环流异常有关.与500 hPa的情形相似,随时间推移,差异显著的区域由南向北移.

上面的分析表明:南半球中高纬地区和热带地区对高原积雪的影响可能更大.表面上看,高原积雪乃至整个中国冬季的寒潮过程主要与北半球的冷空气源地有直接关系.研究结果表明,全球的大气环流是相互影响的,北半球的大气环流异常很可能受制于南半球中高纬地区和热带地区环流异常,南半球中高纬地区和热带地区的大气环流通过遥相关可以间接影响到北半球中高纬地区的天气、气候.这与文献[22]冬季南极涛动的异常能通过两半球的经向遥相关型影响东亚地区局地经圈环流,使欧亚西风加强,东亚冬季风减弱的结论相似,并利用统计方法证实了这种经向遥相关型的存在.马斯克林高压和澳大利亚高压的年际变化均与南极涛动有关,当春季环南极低压带加深时,马斯克林高压和澳大利亚高压加强.而黄士松等[23-24]研究发现,马斯克林高压和澳大利亚高压不仅是东亚夏季风系统的关键成员,且马斯克林高压是一个位于南印度洋上的四季皆存在的永久性的副热带高压系统,其强度变化对南北两半球大气环流相互作用起着十分重要的作用.因此大气环流影响高原积雪异常的可能机制是,经向上热带地区的关键区与南半球中高纬度关键区之间气压呈反相变化,这种强的经向气压梯度使得两半球间的经向环流加强,南极涛动异常通过经向环流引起马斯克林高压和澳大利亚高压异常,通过经向遥相关影响东亚地区的局地经圈环流,从而使东亚冬季气候异常,进一步造成高原的积雪异常.

4 积雪异常与春季大气环流异常高原积雪通过影响高原热力过程改变高原及其附近地区的大气环流.春季,积雪对大气环流的反作用在积雪与大气环流两者的相互关系中占主导地位.

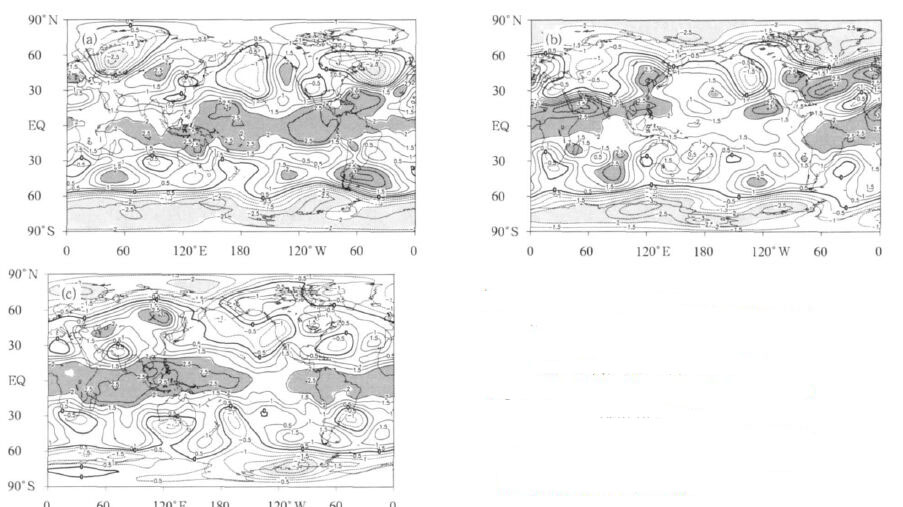

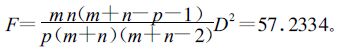

图 3是春季各月场多雪、少雪两组样本500 hPa位势高度平均值差异的t检验分布,从图 3可以看出,高原积雪异常时,春季500 hPa大气环流存在显著差异的区域已明显减少,且较为分散.主要的显著差异区分布在格陵兰、太平洋、欧洲、北大西洋、澳大利亚以及蒙古和南美洲南部地区.这些显著区域通常对应的是格陵兰高压、阿留申低压、欧洲浅槽、夏威夷高压、澳大利亚高压、墨西哥高压等大气活动中心.换言之,高原积雪异常对春季这些大气活动中心产生了影响.从t检验的分布图上可以看到,除阿留申地区的t检验值是负值外,其他大气活动中心都是正值.这表明,高原积雪异常会使春季大气环流的格陵兰高压、夏威夷高压、澳大利亚高压、墨西哥高压和阿留申低压等大气活动中心增强.

|

|

| 图 3. 春季500 hPa位势高度场的t检验分布 (其他说明同图 1)(a)3月,(b)4月,(c)5月 Fig 3. Same as in Fig.1, except for Spring (a) March, (b) April, (c) May | |

由春季100 hPa高度场的t检验分布图 (图略) 看出,高原积雪异常时100 hPa春季大气环流存在显著差异的区域小而分散.主要分布在格陵兰岛、马达加斯加、阿留申群岛、欧洲南部、大西洋西部、新西兰、澳大利亚西南部.且除大西洋西部地区的t检验值是负值外,其他大气活动中心都是正值.这表明,高原积雪异常会使春季大气环流的欧洲浅槽、澳大利亚高压、马斯克林高压、大西洋上的低压系统等大气活动中心增强.与500 hPa的t检验图所得结果一致,高原积雪异常对大气活动中心一般起到加强作用,春季100 hPa显著差异区与冬季的相比,明显减少且分布零散.

综上所述,高原积雪异常时500 hPa,100 hPa高度场上存在显著差异的区域呈明显的纬向带状分布,冬季高度场上的差异比春季明显,且随时间推移,积雪异常时高度场存在差异的区域逐渐北移.冬季是高原积雪的主要堆积期,这时大气环流异常决定了冬季高原积雪状况,同时,冬季高原积雪异常通过影响高原上的热力过程改变高原及其附近地区的冬季大气环流.冬季大气环流的异常又作为影响春季高原积雪的重要因素,进一步影响春季的高原积雪状况.因此,青藏高原积雪异常与大气环流的相互关系中,是大气环流首先影响高原天气气候,造成高原积雪异常;高原积雪异常反过来影响大气环流.另外,冬季高度场上的显著区比春季明显,表明大气环流对高原积雪异常影响大于高原积雪异常对大气环流的反作用.

5 多雪年、少雪年判别指数的确定历史资料缺乏完整的定量观测,且仅用单一的积雪监测资料也无法真实反应高原积雪异常状况.因此,目前对青藏高原积雪异常年份的划分很难,本文作者在客观、定量划分多雪年和少雪年进行了尝试,分析了大气环流异常与积雪异常的关系和天气气候成因,利用两组样本平均值差异的显著性检验,找出高原积雪异常时大气环流存在显著差别的区域,并以高度场在这些区域的平均值作为因子,一共有68个因子,穷尽所有因子的三因子组合,然后选出方程的显著性检验F值最大的一个方程作为最优方程,对应的3个因子称为最优三因子组合,该方程为三因子最优子集二级判别方程,用该方程客观、定量地划分高原积雪多雪年和少雪年.在建立方程时,将争议大的1980年、1981年和1982年3年从积雪异常年中剔除,留待二级判别方程确定后再对其划分.

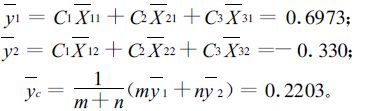

通过计算,得到的二级判别方程为:

y=-0.0241 x1 +0.0384x 2 +0.0381x 3.

其中,选出的最优的3个因子组合是 (3个区域在图 4a~4c中用黑色的方框标识):x1是以48°S,35°E和38°S,64°E为对角线的矩形内500 hPa 12月高度场区域平均值;x2是以55°S,85°W和34°S,58°W为对角线的矩形内500 hPa 5月高度场区域平均值;x 3是以40°N,28°W和55°N,0°为对角线的矩形内100 hPa 4月高度场区域平均值.

|

|

| 图 4. 建立二级判别方程时选中的3个最优因子组合 (t检验分布图中用黑色方框标识出来的区域,它们的高度场区域平均值为建立方程的最优因子)(a)12月,500 hPa,(b)5月,500 hPa,(c)4月,100 hPa Fig 4. Three best factors are picked up by applying the 2 discriminant equation (regional mean geopotential height field of these areas marked by black frame as factors)(a) at 500 hPa in December, (b) at 500 hPa in May, (c) at 100 hPa in April | |

方程的显著性检验

|

其中,m=15,n=13,p=3,D2=26.7089.查α=0.05,分子自由度为p=3,分母自由度为m +n-p-1=24的F分布得F α=3.01,F >Fα,因此认为所判别的两类总体有显著差异,即判别方程是显著的.

计算判据:

|

其中,C1=-0.0241,C2=0.0384,C3=0.0381是判别系数;Xi1和Xi2(i=1,2,3) 是各级因子的平均值;y1是代入多雪年的值所得,y2是代入少雪年的值所得,y1 >y2.所以将x1,x2,x3的值代入二级判别方程所得的y >yc时,可判别此年是多雪年,反之,则认为该年是少雪年.

三因子最优组合反映出来的环流特征是68个因子反映的环流特征的一个具体体现,即积雪异常时,大气环流存在显著差异区域呈明显的纬向带状分布,冬季高度场差异比春季明显,且随时间推移,积雪异常时高度场存在差异的区域逐渐北移.而3个最优因子组合中,有两个位于南半球中高纬度地区,它们正体现了南半球中高纬度地区大气环流的影响,仔细分析这3个因子不难发现,南半球的两个因子与北半球因子之间气压是反相变化的,这与大气环流影响高原积雪异常的可能机制相吻合,并且有两个关键区位于南半球,在一定程度上表明南半球大气环流异常的影响可能大于北半球.同时,3个最优因子组合中,x1是体现大气环流影响高原积雪异常的冬季因子,x 2和x3是体现高原积雪异常对大气环流反作用的春季因子.另外,欧亚环流并没有包含在最优方程的三因子最优组合中,这是因为所建立的二级判别方程用的是3个因子组合,某一个因子是否入选最优因子还要看其与其他两个因子组合起来对方程显著性检验的贡献.

除初步划分的积雪异常年外,1957-2003年还有16个不确定的年份,即1959,1960,1961,1966,1972,1974,1975,1987,1988,1990,1991,1993,1994,1995,1996,1997年,这些年份是在各种文献中很少提及或者是对其分类争议颇大的年份,这里将这些年份组成一个“正常年”的分类.并将前面提到的已剔除出积雪异常年的1980年、1981年和1982年也归入正常年,将这些年的样本值代入方程,确定其归类.

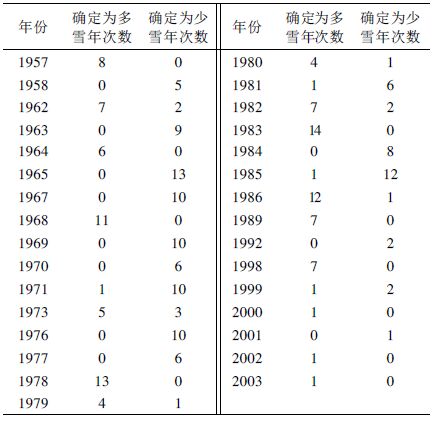

将作为样本的多雪年、少雪年及正常年的值代入判别方程,将方程的判别结果与已知实际情况相对比,以此来检验方程的判别效果,看方程是否具有实际应用价值.方程的判别结果及对比情况如表 3所示.

|

|

表 3 判别结果 Table 3 The result of discrimination and contrast |

统计表 3发现,剔除争议大的年份后建立的判别方程对积雪异常年的判别,15个多雪年中15个判别正确,13个少雪年中有13个判别正确,因此该判别方程的历史回报率达 (15 +13)/28=100 %,判别方程具有很高的准确率,可作为高原多雪年和少雪年的定量判断.

下面分别对多雪年和少雪年、多雪年和正常年、正常年和少雪年进行两组样本平均值的显著性检验,研究多雪年、少雪年和正常年之间是否存在显著的差别.

设正常年y值为y 3,通过计算得到y3=-0.0197,则y1>y3>y2.对y1和y2进行t检验,所得t=13.6385,查自由度为15 +13-2=26,显著水平α=0.01的临界值tα=2.779,所以t≥tα,y1和y2通过显著性检验,认为多雪年和少雪年两组值有显著差别.对y2和y3进行t检验,得t=2.3888,查自由度为19 +13-2=30,显著水平α=0.01的临界值tα=2.750,所以t≥tα,y2和y 3通过显著性检验,认为正常年和少雪年两组值有显著差别.对y 1和y3进行t检验,得t=6.0135,查自由度为15 +19-2=32,显著水平α=0.01的临界值t α=2.750,所以t≥tα,y 1和y 3通过显著性检验,认为多雪年和正常年两组值有显著差别.

因此,多雪年和少雪年、多雪年和正常年、少雪年和正常年的y值之间都有显著差别,且显著性最好的是多雪年和少雪年.将正常年的y值与判别方程的yc比较,可粗略地将“正常”类也划分为积雪正常略多年和正常略少年,其中,积雪正常略多年有:1972,1995,1996年和1997年,正常略少年有:1959,1960,1961,1966,1974,1975,1980,1981,1982,1987,1988,1990,1991,1993,1994年,显然少雪年比多雪年更多,前面有争议的1980年、1981年和1982年均被判为少雪年.则1957-2003年高原冬春季积雪正常/多雪年有1957,1962,1964,1968,1972,1973,1978,1979,1983,1986,1989,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2002,2003年;正常/少雪年有1958,1959,1960,1961,1963,1965,1966,1967,1969,1970,1971,1974,1975,1976,1977,1980,1981,1982,1984,1985,1987,1988,1990,1991,1992,1993,1994,2001年.

6 小结在分析了青藏高原积雪异常与大气环流异常间的关系以及天气气候成因机制的基础上,提出了一种客观、定量地划分高原积雪多雪年和少雪年的统计方法.选用NCEP提供的100,500 hPa的月平均高度场资料,利用两组样本平均值差异的显著性检验方法找出了冬春季青藏高原积雪异常时大气环流存在显著变化的关键区,以高度场在关键区的区域平均值建立三因子最优子集二级判别方程,作为青藏高原多雪年和少雪年的判别方程.结合初步划分的1957-2003年典型的青藏高原积雪异常年,用得到的最优判别方程进行划分,最终确定出1957-2003年青藏高原积雪正常略多年和正常略少年.

| [1] | 韦志刚, 黄荣辉, 陈文, 等. 青藏高原地面站积雪的空间分布和年代际变化特征. 大气科学, 2002, 26, (4): 496–508. |

| [2] | 韦志刚, 罗四维, 董文杰, 等. 青藏高原积雪资料分析及其与我国夏季降水的关系. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 39–46. |

| [3] | 陈烈庭, 阎志新. 青藏高原冬春季异常雪盖影响初夏季风的统计分析∥1977 —1978年青藏高原气象会议论文集. 北京:科学出版社, 1979: 151–161. |

| [4] | 张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲夏季风影响的诊断及数值研究. 大气科学, 2001, 25, (3): 372–390. |

| [5] | 郭其蕴, 王继琴. 青藏高原的积雪及其对东亚季风的影响. 高原气象, 1986, 5, (2): 116–124. |

| [6] | 李庆, 陈月娟. 青藏高原积雪异常对亚洲夏季风气候的影响. 解放军理工大学学报 (自然科学版), 2006, 7, (6): 605–612. |

| [7] | 陈乾金, 高波, 张强. 青藏高原冬季雪盖异常与冬夏季风变异及其相互联系的物理诊断研究. 大气科学, 2000, 24, (4): 477–492. |

| [8] | 蔡学湛, 吴滨. 青藏高原雪盖异常的环流特征及其与我国夏季降水的关系. 应用气象学报, 2005, 16, (1): 89–95. |

| [9] | 陈乾金, 高波, 李维京, 等. 青藏高原冬季积雪异常和长江中下游主汛期旱涝及其与环流关系的研究. 气象学报, 2000, 58, (5): 582–595. |

| [10] | 蔡学湛, 吴滨, 温珍治. 青藏高原雪盖异常对福建雨季旱涝影响的环流诊断. 南京气象学院学报, 2002, 25, (6): 800–806. |

| [11] | 马乃孚, 杨景勋. 冬季青藏高原积雪与湖北汛期降水. 华中师范大学学报 (自然科学版), 2000, 34, (4): 482–484. |

| [12] | 王记芳, 焦建莉. 青藏高原冬季积雪与河南汛期降水关系. 河南气象, 2001, 1: 26–27. |

| [13] | 赵红旭. 青藏高原积雪与云南夏季降水及气温的关系. 气象, 1999, 25, (4): 48–51. |

| [14] | 韦志刚. 青藏高原积雪异常的持续性研究. 冰川冻土, 2001, 23, (3): 225–230. |

| [15] | 赵溱. 欧亚大陆雪盖与东亚夏季风. 气象, 1984, 7: 27–29. |

| [16] | 章少卿. 冬春季欧亚大陆雪盖面积与我国东部气温、降水的统计关系. 科学通报, 1985, 15: 1167–1170. |

| [17] | 徐国昌, 李珊, 洪波, 等. 青藏高原雪盖对我国环流和降水的影响. 应用气象学报, 1994, 5, (1): 62–67. |

| [18] | 吴统文, 钱正安, 李培基, 等. 青藏高原多、少雪年后期西北干旱区降水的对比分析. 高原气象, 1998, 17, (4): 364–372. |

| [19] | 周国良, 范钟秀, 彭公炳, 等. 青藏高原积雪与长江中上游汛期的旱涝∥长江三峡致洪暴雨与洪水的中长期预报. 北京:气象出版社, 1993: 314–319. |

| [20] | 吉林省气象台, 吉林市气象台. 100毫巴极涡和南亚高压的活动与东北区夏季低温的关系. 气象学报, 1981, 39, (4): 483–494. |

| [21] | 苏志侠, 吕世华, 罗四维. 美国NCEP/ NCA R全球再分析资料及其初步分析. 高原气象, 1999, 18, (2): 209–218. |

| [22] | 范可, 王会军. 南极涛动的年际变化及其对东亚冬春季气候的影响. 中国科学 (D辑), 2006, 36, (4): 1–7. |

| [23] | 黄士松, 汤明敏. 论东亚夏季风体系的结构. 气象科学, 1987, 7, (3): 1–16. |

| [24] | 黄士松, 汤明敏. 西北太平洋和南印度洋上环流系统的中期振荡与遥相关. 气象科学, 1988, 8, (4): 1–13. |

2010, 21 (1): 37-46

2010, 21 (1): 37-46