2. 国家气候中心, 北京100081;

3. 兰州大学, 兰州730000

2. National Climate Center, Beijing 100081;

3. Lanzhou University, Lanzhou 730000

大量研究表明[1-5],极端气候事件 (如洪水、干旱、台风、高温和低温等) 所造成的经济损失以及给社会带来的影响非常巨大.因此,极端气候事件越来越引起科研工作者和公众的关注.

关于极端气候事件,近年来,许多国内外学者已从不同角度进行了研究并取得很多重要研究成果[6-8],近40年,全球表现出明显的日夜温度变化的不对称性,同时日较差呈变小的趋势;Jones等[9]采用极端气候指数模拟爱尔兰和全球极端气候事件的变化;K lein等[10]采用极端气候指数研究了欧洲日极端温度和降水的变化趋势.翟盘茂等[11]研究了中国北方近50年极端温度和极端降水事件变化;程炳岩等[12]利用适当概率分布模式对冬、夏季极端温度出现概率对全球气候变暖的敏感性进行考察;刘学华等[13]研究了中国近40年极端温度和降水的分布特征及年代际差异;唐红玉等[14]研究指出,1951-2002年中国年平均最高温度北方增暖明显,江南地区呈现下降趋势.

利用极端气候指数研究极端气候事件在国外已得到广泛应用[7-10],但国内利用该指数进行季节尺度的研究尚不多.本文利用我国近40年逐日最高温度、最低温度资料,基于极端温度指数的定义,客观分析了我国极端温度事件的变化趋势以及不同季节极端温度事件的变化特征.

1 极端温度指数 1.1 绝对阈值与相对阈值气候的定义从其本质上看是与某种天气事件的概率分布有关,当天气的状态严重偏离其平均态时可认为是不易发生的事件,在统计意义上可称为极端事件.极端事件并无统一定义,目前,气候极值变化研究多采用阈值法,超过阈值的被认为是极值,该事件可认为是极端气候事件.一般将阈值分为绝对阈值和百分比阈值两种,绝对阈值是指选取某一固定值作为极端事件中极值的阈值,气象上通常将日最高温度在35 ℃以上的日数称为高温日数,将日最低温度低于0 ℃的日数作为霜冻日数.百分比阈值方法则是从概率统计的角度来定义极端事件,该方法所定义的极端事件即为统计意义上的小概率事件,其极端程度一般对应于90 %或10 %的累积频率.本文百分比阈值是将某站某时段同一日期的同种日温度资料按照升序排列位于10%的值定义为极端低温事件阈值,位于90 %的值定义为极端高温事件阈值.

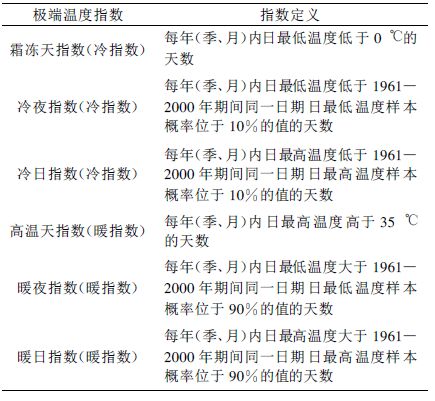

1.2 极端温度指数极端温度指数可分为极端冷指数和极端暖指数两类,本文采用文献[10]推荐的6个极端温度指数,其中包括绝对阈值定义下的霜冻天指数和高温天指数以及百分比阈值定义下的暖日指数、暖夜指数、冷日指数、冷夜指数4个极端温度指数.文献[10]的研究对象为欧洲区域,高温天指数的阈值定义为25 ℃,鉴于所研究区域的差异 (研究区域为中国区域),本文高温天指数的阈值定义为35 ℃,各指数的具体定义见表 1.这些指数的定义均可用于月、季、年尺度的研究.以年极端温度指数为例,可表示为yj,j=1,2,……,N,其中,N为总年数.

|

|

表 1 极端温度指数 Table 1 Indices of temperature extremes |

2 资料与方法 2.1 资料

所用资料为1961-2000年我国194个测站的逐日最高 (低) 温度资料集,去除缺测站点后,取全国166个测站的逐日最高 (低) 温度资料.

2.2 变化趋势估计和检验方法为了研究序列的多年尺度变化,需要将高频变化的部分滤去.本文估计极端温度指数的变化趋势采用了文献[13]的方法:

|

(1) |

式 (1) 中,j为自变量,具体取值为1,2,… …,N;Yj为极端温度指数在第j年的值;ej为剩余误差,平均值为0;回归系数b代表极端温度指数每10年的变化.为了判断其变化是否显著,对b进行F检验,其中α取0.05.

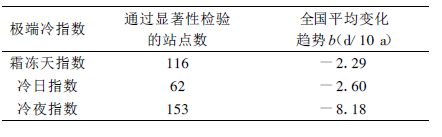

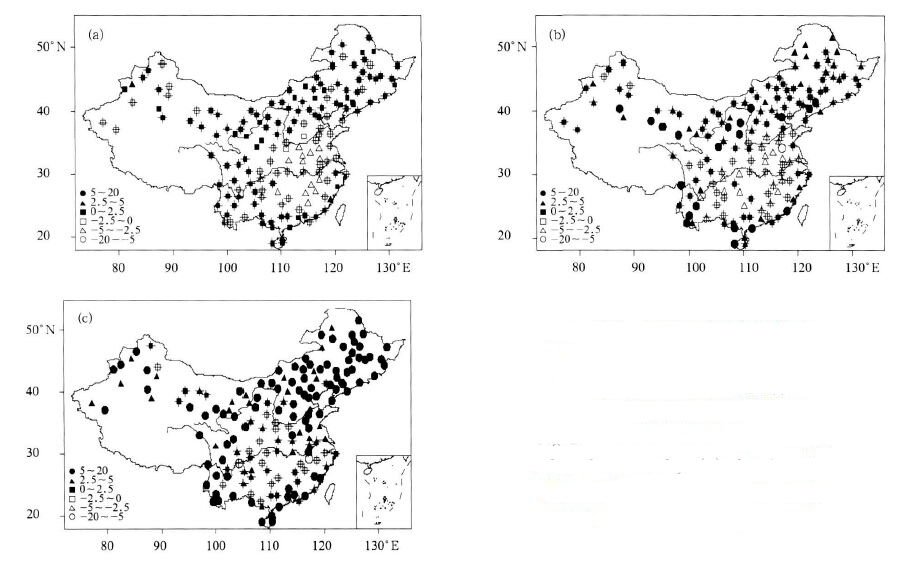

3 年极端温度指数的变化趋势 3.1 极端冷指数的线性变化趋势图 1为1961-2000年各年极端冷指数的线性变化趋势,即b值的地理分布.经统计,3种指数通过显著性检验的站点数和全国平均的线性变化趋势如表 2所示.

|

|

表 2 1961-2000年通过显著性检验的站点数和全国平均的线性变化趋势 Table 2 The number of stations which are significant at the 5% level and the average trends per dacade of China during 1961-2000 |

由表 2可以看到,冷夜指数通过显著性检验的站点个数最多,其次是霜冻天指数,冷日指数最少.此外,3种极端冷指数全国平均的线性变化趋势均为负增长,但增长幅度有所不同,霜冻天指数和冷日指数的b值较为接近,冷夜指数的负增长最为显著.

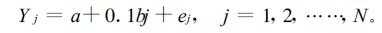

由图 1可知,1961-2000年,全国绝大部分地区极端冷指数在减小,减小幅度较小的区域主要集中在中部和南部,减小幅度较大的区域以华北、东北和东部地区为主.3种冷指数均有显著减小的是内蒙古中部,这可能与内蒙古的草原气候以及该区域太阳辐射较大有关.此外,冷夜指数的b值减小幅度最大,几乎是全国性的减小,这与Alexander等[15]研究得到与日极端最低温度天数增加最为明显的结论一致.

|

|

| 图 1. 1961-2000年霜冻天指数 (a)、极端冷日指数 (b) 和极端冷夜指数 (c) 线性变化趋势 (标注黑色“ +”字的站点表示未通过α=0.05的显著性检验;空心图形代表b为负,实心图形代表b为正值) Fig 1. Trends per dacade in the annua lindex of frost days (a), cold days (b) and cold nights (c) during 1961-2000 (black cros ses show the stations which are not significant at the 0.05 level; the open one:b is negative; the solid one :b is positive) | |

3.2 极端暖指数的变化趋势

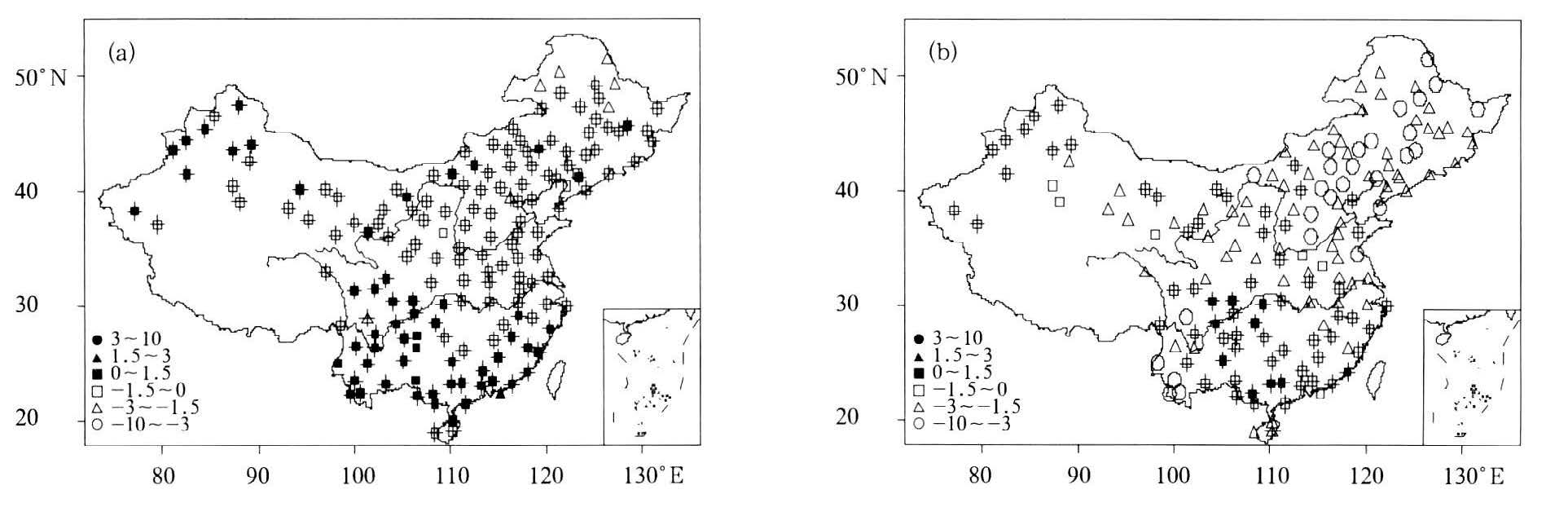

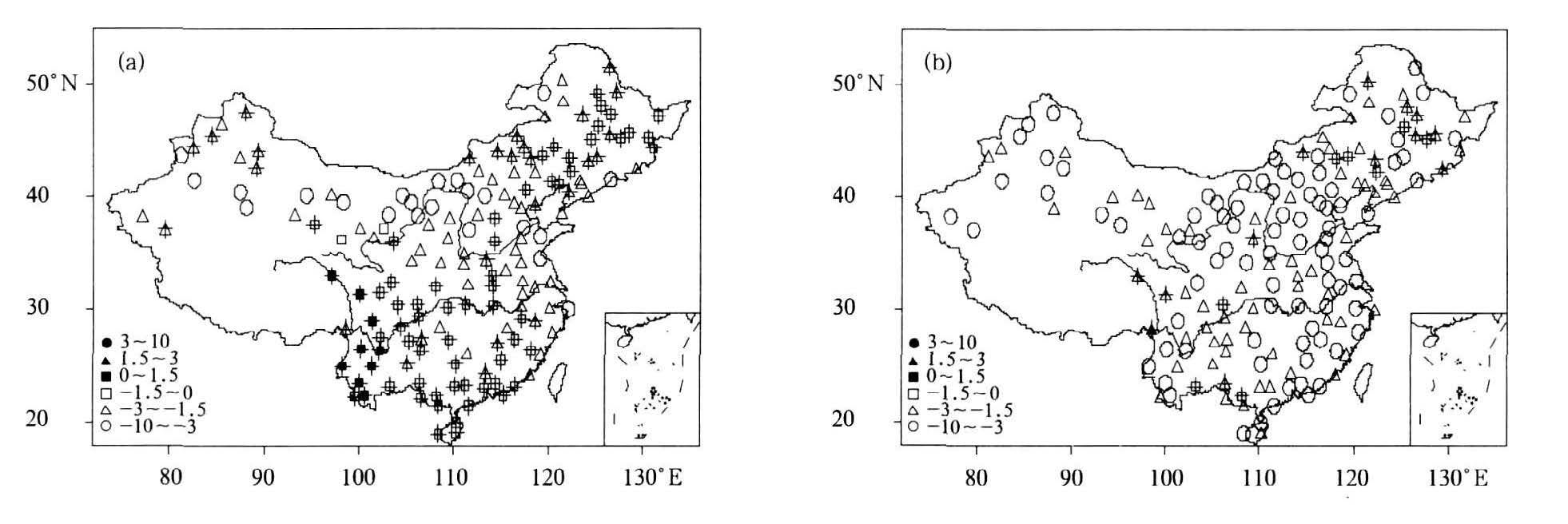

图 2为3种年极端暖指数线性变化趋势的地理分布.

|

|

| 图 2. 1961-2000年高温天指数 (a)、极端暖日指数 (b) 和极端暖夜指数 (c) 的线性变化趋势地理分布 (其他说明同图 1) Fig 2. Trends per dacade in the annual index of summer days (a), hot days (b) and hot nights (c) during 1961-2000 (others same as in Fig.1) | |

与表 2类似,统计了通过显著性检验的站点数和全国平均的线性变化趋势 (表略).从统计结果看,年极端暖指数呈增长趋势:高温天指数的b值为-0.18 d/10 a,这与年极端暖指数整体呈增长趋势相反.究其原因,高温天指数通过显著性检验的站点数最少,仅为40个,即大部分站点的变化趋势不明显.高温天指数在江淮流域显著降低,因此进行全国平均后,高温天指数呈现微弱的负增长趋势.在各站点40年高温天指数的统计中,东北、内蒙古中部、新疆北部、青海和甘肃南部等区域,很多站点年平均高温天数不足1 d,有些站点甚至未出现过高温天.另外,暖日指数的b值全国平均为1.49 d/10 a,最高达到9.94 d/10 a,暖夜指数的b值全国平均为5.36 d/10 a,约为暖日指数的3.5倍,暖夜指数最高的站点为17.57 d/10 a,约为暖日指数最大b值的2倍.可见,40年中暖夜指数的增长幅度明显大于暖日指数的增长幅度.

从各极端暖指数的分布可以看到,西南部分区域 (四川、贵州等省) 的暖指数没有显著的线性变化趋势,利用日最高温度资料计算得到的暖指数 (高温天指数和暖日指数) 在江淮流域的变化趋势较为一致,均为显著的负增长趋势.

3.3 年极端冷、暖指数的特征分析通过对年极端冷指数和极端暖指数的定量分析和显著性检验结果以及对极端冷、暖指数的变化趋势空间分布规律的相关研究,可以看到年极端冷、暖指数具有如下特征:第一,利用绝对阈值得到的冷暖指数主要反应了冬季极端低温和夏季极端高温的变化趋势,但没有考虑南北的气候差异,其结果不理想.第二,冷日指数和暖夜指数在大部分地区的变化趋势相反,新疆南部、甘肃南部、内蒙古中部、辽宁和黑龙江的部分区域冷日指数的b值明显变小,其相应区域的暖日指数b值明显增加;山东、江苏一带冷日指数和暖日指数的变化趋势相同;此外,西南、东南的部分区域冷日指数的变化趋势不明显,而暖日指数的b值增加.冷日指数和暖日指数的变化趋势仅在一定区域范围内的变化趋势相反,将冷暖指数变化趋势相反的特征称为对称性,那么冷日指数和暖日指数仅在我国的局部地区存在对称性.第三,冷夜指数和暖夜指数的变化趋势存在较强的对称性,具体表现为:绝大多数站点冷夜指数和暖夜指数的b值均通过显著性检验,且冷夜指数负值区和暖夜指数正值区的区域范围基本相同;冷夜指数和暖夜指数b值的绝对值较为接近,从不同区域冷夜指数和暖夜指数b值的大小看,东北、西北,东南、西南部分地区冷夜指数和暖夜指数的b值均较大,华中、华东的b值相对较小;冷夜指数的b值和暖夜指数的b值符号相反,这反映了冷夜的天数在减少,暖夜的天数增多,均体现了气候变暖的特征.暖夜指数b值的正值区同时是冷夜指数b值的负值区,其绝对值大小接近,具有较强的对称性.

4 季节极端温度指数的变化趋势从极端温度事件的影响范围和灾害程度看,极端温度事件具有明显的季节差异.不同季节极端温度事件冷暖指数的侧重点有所不同:春、秋、冬3个季节的极端冷指数与低温冷害以及寒潮紧密联系,夏季的极端暖指数与高温热浪联系更多.利用百分比阈值法,结合部分极端温度指数,以季节为尺度,计算各个季节的百分比阈值下的冷暖指数.春季为3-5月,夏季为6-8月,秋季为9-11月,冬季为12月到次年2月.鉴于季节冷暖指数的实际意义,统计出春、秋、冬3个季节的极端冷指数和夏季的极端暖指数的相关指标,利用百分比阈值得出季节极端指数的变化趋势b值,并作显著性检验.统计结果发现,部分季节极端温度指数通过显著性检验的站点很少,站点数小于40个的季节极端指数不再进行全国平均.通过显著性检验的暖日指数和冷日指数中,只有冬季的暖日指数和冷日指数的b值通过显著性检验,站点数超过40个,其余3个季节的暖日指数和冷日指数的变化趋势均不显著,暖夜指数和冷夜指数的变化趋势要比暖日指数和冷日指数的结果显著.这与文献[6-8]对全球最高、最低温度的研究结果一致,即日夜温度变化具有明显的不对称性.此外,冷日指数和冷夜指数均为负增长,暖日指数和暖夜指数为正增长.

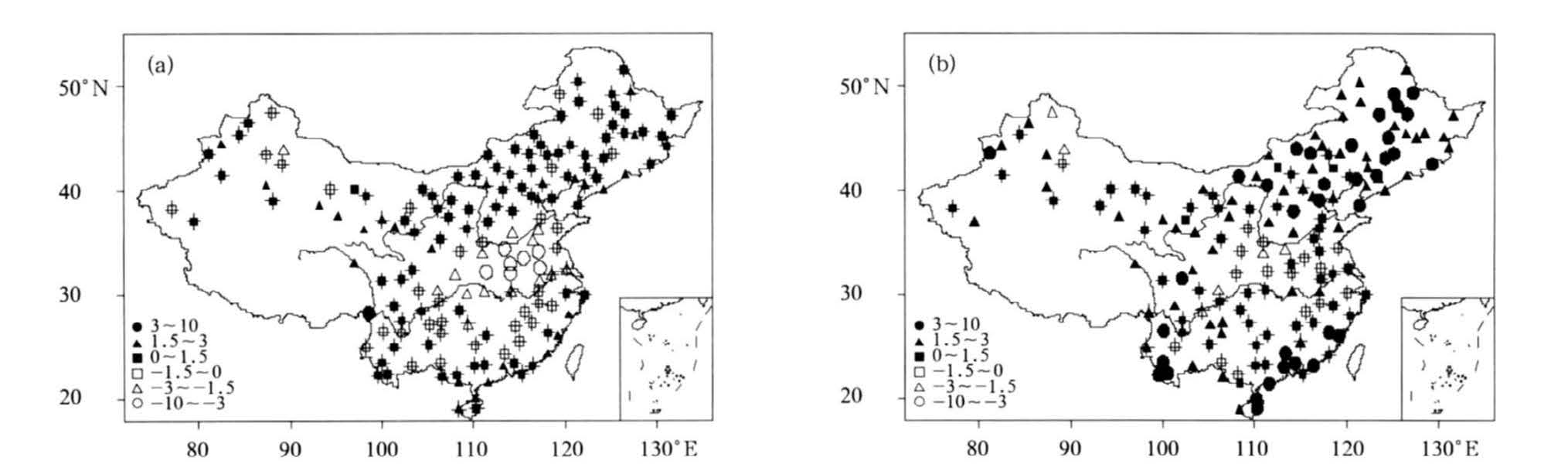

4.1 春季极端冷指数的变化趋势图 3a中,春季冷日指数变化趋势明显的区域主要集中在东北和西南地区.其中,黑龙江以及内蒙古北部的冷日指数有较强的负增长趋势;广西、贵州等区域冷日指数有较强的正增长趋势.这表明,春季冷日指数在全国平均趋势为负增长的前提下,具体到各个区域,不完全是负增长趋势,其原因有待进一步分析.图 3b中冷夜指数的变化趋势显示,我国北方绝大部分地区以及江淮流域的冷夜指数有明显的负增长趋势,其中东北区域的减小幅度最大,b值基本为-3 d/10 a,华东等地也有明显的负增长趋势.

|

|

| 图 3. 1961—2000年春季极端冷指数变化趋势 (a) 冷日, (b) 冷夜 (其他说明同图 1) Fig 3. Trends per dacade in the spring seaso nal cold index during 1961— 2000 (a) cold day, (b) cold night (others same as in Fig.1) | |

4.2 夏季极端暖指数的变化趋势

图 4a中,全国大部分区域暖日指数的变化趋势不明显,变化趋势明显的区域可以分为两类:一类是正增长区,主要集中在东南沿海地区,西北的甘肃、青海、新疆等;另一类是负增长区,主要集中在江淮流域,这与年极端暖日指数的减小区域一致.此结果表明:年极端暖日指数的减小主要是由于夏季暖日指数减少造成的,而高温天指数也发生在夏季,因此,在年极端暖指数中高温天指数与暖日指数在江淮流域保持了高度一致的结果,即均呈现负增长趋势,这与唐玉红等[14]的研究结果一致.图 4b显示,除江淮和黄淮区域夏季暖夜指数没有明显的变化趋势,全国绝大部分地区都有明显的正增长趋势,即暖夜指数呈明显的增加趋势.从夏季暖指数的整体变化趋势看,全国夏季的暖指数整体呈明显的增加趋势,江淮区域的暖指数变化与全国的变化趋势不一致,甚至呈负增长趋势,其原因可能与过去40年江淮地区偏南风减弱 (异常偏北风) 而东北地区为异常偏南风,分别有利于江淮降温、东北升温有关[16].

|

|

| 图 4. 1961—2000年夏季极端暖指数变化趋势 (a) 暖日, (b) 暖夜 (其他说明同图 1) Fig 4. Trends per dacade in the summer seasonal hot index during 1961 — 2000(a) hot day, (b) hot night (others same as in Fig.1) | |

4.3 秋季极端冷指数的变化趋势

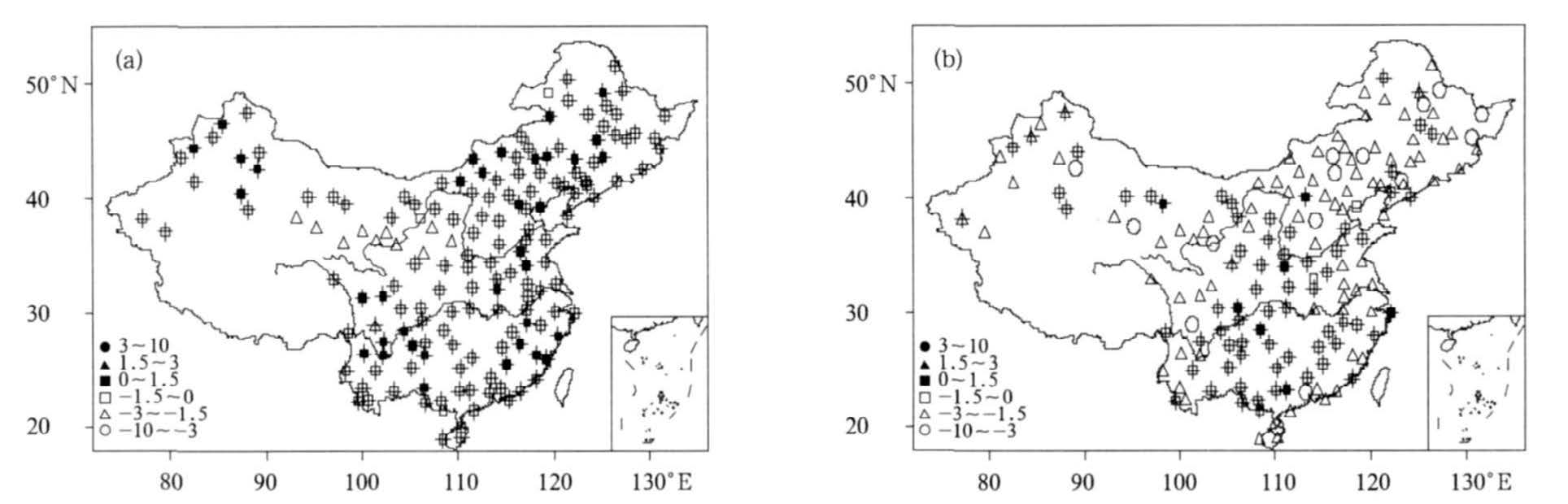

图 5a秋季冷日指数的变化趋势与春季类似,大部分区域冷日指数的绝对值趋于0,没有明显的变化趋势.秋季冷日指数负增长趋势明显的地区与春季不同,主要集中在青海和甘肃等西北地区.负增长趋势明显的地区主要集中在我国北方,这与春季的冷夜指数负增长区一致.此外,我国南方地区的广东、海南,以及西南的四川、云南也是秋季冷夜指数的强负增长区.

|

|

| 图 5. 1961— 2000年秋季极端冷指数变化趋势 (a) 冷日, (b) 冷夜 (其他说明同图 1) Fig 5. Trends per dacade in the autumn seasonal cold index during 1961 — 2000(a) cold day, (b) cold night (others same as in Fig.1) | |

4.4 冬季极端冷指数的变化趋势

对比其他3个季节的指数变化趋势,冬季极端冷指数的变化趋势最为明显.冷日指数明显减少,减小区覆盖了东北、华北、西北的绝大部分区域以及江苏、浙江等东部区域,减小幅度最大的是内蒙古中部和新疆南部区域,该区域冬季冷日指数的b值基本在3 d/10 a以上.图 6b显示,除西南个别站点外,全国绝大部分区域冬季冷夜指数均出现大幅度的减小,以西北地区尤为明显.

|

|

| 图 6. 1961— 2000年冬季极端冷指数变化趋势 (a) 冷日, (b) 冷夜 (其他说明同图 1) Fig 6. Trends per dacade in the winter seasonal cold index during 1961 — 2000(a) cold day, (b) cold night (others same as in Fig.1) | |

综合季节极端冷暖指数变化趋势的空间分布特征可以看到,季节极端冷暖指数具有以下特征:第一,极端冷暖指数具有季节差异,不同季节的变化趋势有所区别;冬季的极端冷指数变化趋势最为明显,夏季极端暖指数的变化趋势次之,春、秋两季极端冷指数的变化最弱.第二,日夜极端温度指数具有不对称性,日极端温度指数的变化趋势不明显,夜极端温度指数则有显著性变化.第三,春、秋、冬3个季节极端冷指数变化均呈减少趋势,夏季极端暖指数变化基本呈增加趋势,两者均反映出全国增暖趋势.

5 结论1) 利用绝对阈值得到的冷暖指数主要反映了冬季极端低温和夏季极端高温的变化趋势,但没有考虑南北的气候差异,其年极端冷暖指数变化趋势不明显.

2) 冷日指数和暖日指数在局部地区变化趋势相反,即具有局部对称性特征;冷夜指数和暖夜指数在我国绝大部分地区呈现出变化强度相仿、变化趋势相反的特征,具有较好的对称性;日极端温度指数的变化趋势不明显,夜极端冷暖指数有显著性变化.

3) 极端冷暖指数具有季节差异,不同季节变化趋势有所区别.冬季极端温度指数的变化趋势最为明显,夏季次之,春、秋两季的变化趋势最弱.

4) 年极端温度指数和季节极端温度指数均体现了全国的增暖趋势.

| [1] | Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al.IPCC:Climate Change, The Scientific Basis, Observed Climate Variability and Change∥Contribution of Working Group I to the Third As sessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge.Cambridge:Cambridge University Press, 2001 :156-159. |

| [2] | 魏凤英, 曹鸿兴, 王丽萍. 20世纪80-90年代我国气候增暖进程的统计事实. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 79–86. |

| [3] | 杨素英, 王谦谦, 孙凤华. 中国东北南部冬季气温异常及其大气环流特征变化. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 334–344. |

| [4] | 白虎志, 马振锋, 董文杰. 青藏高原地区季风特征及与我国气候异常的联系. 应用气象学报, 2005, 16, (4): 484–491. |

| [5] | 于淑秋. 近50年我国日平均温度的气候变化. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 787–793. |

| [6] | Karl T R, Kukla G, Razuvayev V N, et al. Global warming:Evidence for assymmetric diurnal temperature change. Geophysical Research Letters, 1991, 18: 2253–2256. DOI:10.1029/91GL02900 |

| [7] | Easterling D R, Evana J L, Grosman P Y, et al. Observed variability and trends in extreme climate events:A brief review. Bulletin of the American Meteorological Society, 2000, 81: 417–425. DOI:10.1175/1520-0477(2000)081<0417:OVATIE>2.3.CO;2 |

| [8] | 王鹏祥, 何金海, 郑有飞, 等. 近44年来我国西北地区干湿特征分析. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 769–775. |

| [9] | Jones P D, Horton E B, Folland C K, et al. The use of indices to identify changes in climatic extremes. Climatic Change, 1999, 42, (1): 131–149. DOI:10.1023/A:1005468316392 |

| [10] | Klein A M G, Konnen G P, Trends in indices of daily temperature and precipitation extremes in Europe. climate, 2003, 16, (22): 3665–3680. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<3665:TIIODT>2.0.CO;2 |

| [11] | 翟盘茂, 潘晓华. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化研究. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 1–10. |

| [12] | 程炳岩, 丁裕国, 何卷雄. 全球变暖对区域极端温度出现概率的影响. 热带气象学报, 2003, 19, (4): 429–435. |

| [13] | 刘学华, 季致建, 吴洪宝, 等. 中国近40年极端温度和降水的分布特征和年代际差异. 热带气象学报, 2003, 22, (6): 618–624. |

| [14] | 唐红玉, 翟盘茂. 1951-2002年中国平均最高、最低气温及日较差变化. 气候与环境研究, 2003, 10, (4): 731–735. |

| [15] | Alexander Lisa, Zhang X, Peterson T C, et al. Global observed changes in daily climate extremes of temperature changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. Journal of Geophysical Research, 2005, 111: D05109. |

| [16] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. |

2010, 21 (1): 29-36

2010, 21 (1): 29-36