2. 中国气象局成都区域气象中心, 成都 610071;

3. 成都市气象局, 成都 610071

2. Chengdu Regional Meteorological Center, CMA, Chengdu 610071;

3. Meteorological Bureau of Chengdu, Chengdu 610071

水汽在大气中的含量虽少, 却是大气中时空变化最活跃的一种成分, 是生成云和降水的必要条件, 对天气和气候的变化有重要影响。气象业务中常规使用的无线电探空仪时间分辨率和水平空间分辨率低, 难以反应出大气中水汽的连续变化, 不能很好监测天气的快速变化, 也无法满足精细化预报和人工影响天气等气象业务工作对大气水汽信息的需求。利用全球卫星定位系统(GPS, Global Positioning System) 遥感大气水汽总量(PWV, precipitable water vapor, 也称垂直积分水汽总量), 通过连续、高密度的地基GPS观测网, 可以获得高时空分辨率、高效、高容量、全天候、近实时变化的大气水汽总量, 能有效弥补探空数据的不足。利用连续、高时空分辨率的大气水汽总量资料进行局地降水预报, 对于突发性强降水的短时临近预报及精细化预报具有重要意义。

李延兴等[1]利用GPS暴雨观测试验证明了大气水汽总量与降水过程的密切关系; 袁野等[2]利用GPS水汽监测数据分析了不同云天条件下水汽含量的特征, 提出人工影响天气作业的云天条件; 刘旭春等[3]分析了哈尔滨6月水汽总量, 认为如果水汽总量高于25 mm, 且伴随着5 mm以上的跳跃, 则发生降水的几率约为50%; 陈小雷等[4]采用每月非降水时段的水汽总量作为每月降水预报的基值; 曹云昌等[5]采用2h GPS遥感大气水汽总量增量为5 mm作为阈值, 得出在大气水汽总量迅速增加后4h内可能出现降水; 姚建群等[6]对一次大到暴雨过程个例进行分析, 得出水汽总量出现50 mm的时间与实际降水有较好的对应关系; Manabu Kanda[7]分析了日本关东地区的大气水汽总量资料, 发现降水和1 h的水汽总量增量关系密切, 降水峰值位于水汽总量变化峰值之后的1~2h, 用水汽总量作为指标预报降水, 准确率可达60%。除此之外, 文献[8-13]也对不同地区的GPS遥感大气水汽总量资料进行了相关的研究。综上所述, GPS遥感的大气水汽总量与局地降水存在密切关系, 降水过程一般都对应有水汽总量的显著变化。

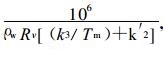

1 地基GPS反演大气水汽总量流程GPS卫星发射的无线电波在穿越大气层时, 受到电离层和对流层的折射影响, 从而造成无线电信号的延迟。大气的延迟可分成电离层延迟和对流层延迟, 电离层延迟可通过双频技术得到消除。而对流层延迟, 即天顶总延迟(ZTD, zenith total delay) 由静力延迟(ZHD, zenith hydrostatic delay) 和湿延迟(ZWD, zenith wet delay) 构成, 即:DZT=DZH + DZW。DZH可由Saastamoinen[14]模型:DZH=10-6×

成都地区地基GPS观测网由成都市勘察设计院与成都市气象局共建而成, 2007年8月下旬开始投入业务运行, 目前有成都(CDKC)、大邑(DAYI)、龙泉驿(LOQU)、金堂(JITA)、蒲江(PUJI)、都江堰(DUJY)6个观测站点, 其中成都市勘察设计院负责地面GPS接收机的建设, 采用美国天宝(Trimble) NetRS GPS接收机; 成都市气象局负责同址配套的自动气象站建设, 采用中国华云公司的六要素自动气象站。

本文利用成都地区GPS观测网2007年9月1日-11月30日的观测数据, 采用功能较强的GPS解算软件(Bernese GPS software) 进行解算, 解算出的DZT再结合与测站位置相对应的自动气象观测站(AWS, automatic weather station) 的地面气象要素资料计算出30 min间隔的GPS-PWV。考虑到都江堰自动气象站由于中途迁址, 导致气象资料时空不连续, 需要进行订正, 故本文暂不对此站进行分析。综合分析过程中采用了NCEP/NCAR 1°×1°的6h间隔的分析资料以及温江站的探空资料。

3 G PS-PWV与实际降水的关系 3.1 GPS-PWV与降水发生的关系如果将各月非降水时段的大气水汽总量的平均值作为降水预报的基值, 根据成都市气象局提供的成都自动气象站资料以及本文反演出的GPS-PWV, 可统计出2007年9月1日-11月30日的暴雨及大雨降水事件, 然后分析这些事件发生时GPS-PWV的数值, 若排除由于地面接收机或者其他干扰引起的GPS原始资料缺测的时段, 则GPS-PWV成功地预报了所有暴雨及大雨事件, 仅有1次中雨事件漏报。

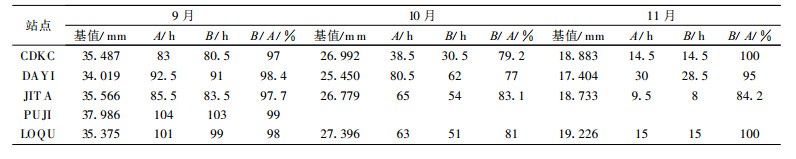

此外, 统计了成都地区5个测站2007年9月1日-11月30日的降水时数(以A表示, 单位为h), GPS-PWV大于PWV基值时的降水时数(以B表示, 单位为h), 以及两者之间的百分比(以B/ A表示) (如表 1所示)。GPS-PWV大于PWV基值的降水时数占总降水时数的百分比均大于75 %, 秋季(11月) 甚至有两个站达到了100 %。考虑到10月百分比偏低的原因可能有两个:首先, 10月初成都大部分地区出现降水, 此时GPS-PWV值出现缺测, 导致百分比偏低; 其次, 成都地区由出汛期转为冬季干期, GPS-PWV起伏较大, 此时基值的代表性略差, 造成百分比较低。在多数情况下, 水汽总量在超过基值之后, 才具备降水的条件, 但对于不同的站点和不同的月份, 其基值不同。

|

|

表 1 成都地区5个站点2007年9-11月降水时数和GPS水汽总量的关系 Table 1 The distribution of monthly precipitation hour and precipitable water vapor during July-September of 2007 in Chengdu Plain |

3.2 GPS-PWV偏离系数与实际降水的关系

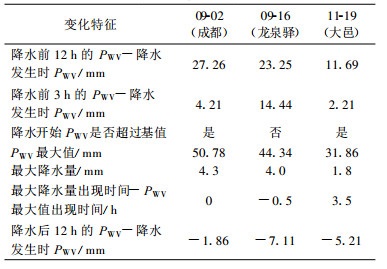

由于各测站的海拔高度不同, 测站之间存在系统性差异, 不能直接用于比较大气水汽总量的区域性差异。因此, 可引入一个标准化系数, 称为GPS-PWV偏离系数(PWV*):

|

其中,

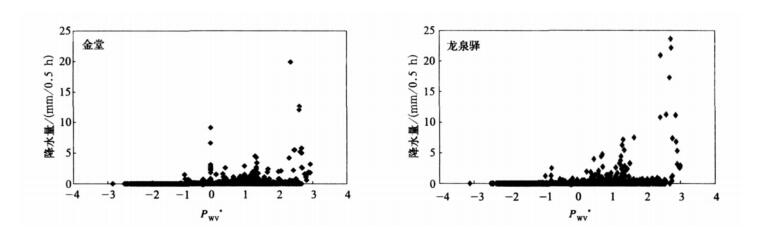

通过成都地区2007年秋季GPS-PWV的偏离系数与自动站0.5 h降水量的比较(图 1) 可以看出, 降水多发生在PWV* > 0时, 而降水量比较小时, PWV* < 1。当发生较强降水(即0.5 h降水量超过5 mm), PWV*总是大于1, 说明充足的水汽是发生降水的必要条件; 相反, 当PWV* < 0, 表示水汽条件还不成熟, 发生降水的可能性较小。

|

|

| 图 1. 成都地区秋季GPS-PWV偏离系数与实况降水量的关系 Fig 1. The relation of PWV* and precipitation in autumn over Chengdu Plain | |

4 不同类型降雨过程中GPS-PWV的变化特征

四川盆地地处青藏高原东侧, 受副热带高压与西风带气旋、锋面活动的影响, 秋季前期多雨, 降水强度一般不大但持续时间长。通过对成都地区秋季降水的统计, 将秋季降水分为阵雨和秋绵雨, 并分析GPS-PWV与这两类秋季降水的关系。

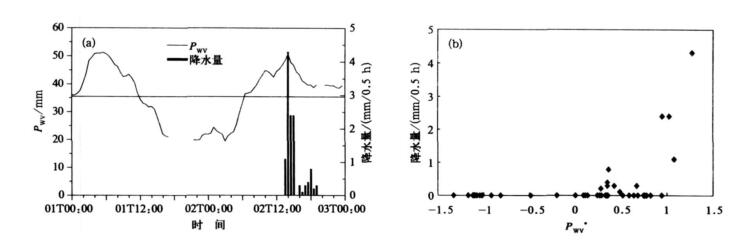

4.1 阵性降雨与GPS-PWV的关系2007年9月2日12:00-20:00(北京时, 下同) 成都地区出现了一次局地阵雨过程。图 2为成都站GPS-PWV时间序列及PWV偏离系数与实况降水的对照图。从图 2a可以看出, 降水前10 h GPSPWV从一个相对低值逐渐增长, 并超过基值达到极大值(44.86 mm), 上升幅度为2.226 mm/h, 但并未出现降水。第2次增长出现在降水前2 h, 增量为4.21 mm, 出现降水(13:30) 之后GPS-PWV继续增长, 14:00 GPS-PWV达到最大值(50.78 mm), 与此同时, 实际降水强度达到最大值(4.3 mm/0.5 h), 此时对应的PWV*也达到最大(1.27)。从PWV*与降水量图(图 2b) 可见, 降水均发生在PWV* > 0时, 降水量越大, 对应的偏离系数也越大。结合9月2日08:00温度对数压力图(图略), 成都地区上层大气为潜在不稳定型, 其K指数为28 ℃, SI指数为1.45 ℃, 最大上升速度达到21.9 m/s, 抬升凝结高度为934hPa, 大气处于不稳定状态。从2日14:00 700 hPa的相对湿度图上(图略) 可以看出, 成都地区处于相对湿度高值区, 说明当地有抬升, 是天气活跃区。850 hPa的温度由9月1日20:00的21 ℃减少到2日20:00的17 ℃, 而500 hPa的温度露点差从9月1日20:00的28 ℃下降到9月2日08:00的1.5 ℃。由此可见, 成都地区处于不稳定区内, 高水汽含量, 中低层温度减小满足了降水的必需条件。

|

|

| 图 2. 2007年9月1-2日成都站GPS-PWV时间序列(a)和PWV偏离系数(b)与实况降水量的关系 Fig 2. The time series of GPS-PWV (a) and PWV* (b) compared with precipitation from 1 to 2 September 2007 at Chengdu station | |

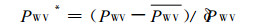

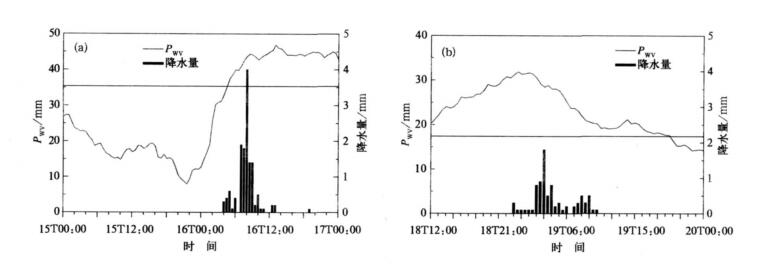

2007年7-9月阵雨过程中GPS-PWV的变化特征(表 2) 可归纳为:在降水开始前12h, GPS-PWV开始增长, 当GPS-PWV大于该月的基值或者相邻时间出现剧烈增长(如9月16日龙泉驿站(图 3a)), 可能出现降水; 当GPS-PWV由于剧增在低于当月基值时出现降雨, 降水极大值往往出现在GPS-PWV极大值之前。由于成都秋季的水汽仍然比较充足, 虽然阵性降水具有突发性, 但是对于非暴雨的降水, 由于有水汽的及时输送、补充, 降水过后水汽的下降并不明显。另外, 如果水汽已经处于较高水平, 并且增加也不剧烈, 往往伴随的是强度不大的降水(如11月1日, 11月19日(图 3b))

|

|

表 2 阵性降水过程中GPS-PWV的变化特征 Table 2 The variation features of GPS-PWV during showery precipitation |

|

|

| 图 3. 2007年9月15-16日龙泉驿站(a) 和11月18-19日大邑站(b) GPS-PWV和降水量的演变图 Fig 3. Curve of GPS-PWV and precipitation from 15 to 16 September 2007 at Longquanyi station (a) and from 18 to 19 November at Dayi station (b) | |

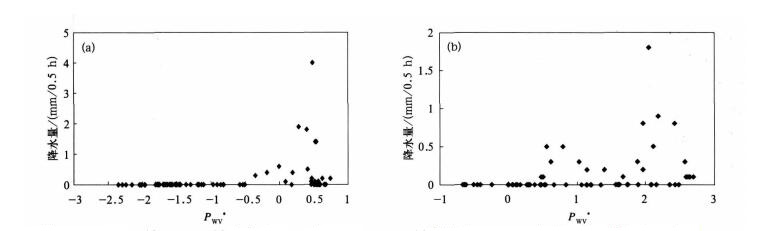

从PWV偏离系数图(图 4) 可以看出, 降水量多发生在PWV* > 0的时段, 但对于不同的PWV变化过程, 降水量与PWV*的关系不同。结合PWV演变图与PWV偏离系数图可见:由于水汽的剧增导致降水, 则可能在PWV* < 0的情况下出现降水(如9月15日), 但主要降水仍集中在PWV* > 0的时段。图 4中, 虽然PWV偏离系数与降水量成正比关系, 但由于水汽剧增带来的降水量相对较大且偏离系数相对较低。因此在利用PWV偏离系数分析预报降水时, 需考虑不同因素对降水的影响。

|

|

| 图 4. 2007年9月15-16日龙泉驿站(a) 和11月18-19日大邑站(b) PWV偏离系数与降水量的关系 Fig 4. The relationship of PWV* with precipitation from 15 to 16 September 2007 at Long quanyi station (a) and from 18 to 19 November 2007 at Dayi station (b) | |

4.2 秋绵雨与GPS-PWV的关系

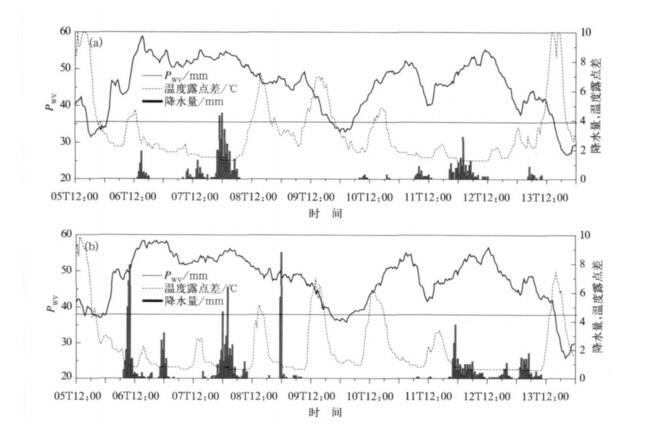

2007年9月6-13日成都地区出现了一次典型的秋绵雨过程。降水分为两个阶段, 第1阶段主要集中在6日中午前后及7日夜间到8日上午, 第2阶段为11日傍晚到12日中午(图 5a)。从成都地区各个测站的GPS-PWV变化可以很清楚地反映出这个降水过程。第1阶段的降水过程自西向东开始, 大邑站最先测到降水(9月6日03:00), 最后观测到降水的测站为金堂(9月6日13:30);蒲江站降水量最多(92.7 mm), 最少的为成都站(34.2 mm)。从蒲江站(西南方向) 和金堂站(东北方向) 的GPS-PWV与降水量的演变(图 5a) 可以看出:降水前12 h, 两个站的GPS-PWV开始增长, 并很快超过了该月的基值, 降水开始后GPS-PWV保持在较高值水平, 伴有小的波动(9月6日上午), 降水过程中GPS-PWV则保持在一个较高的水平, 降水极大值出现时刻提前于GPS-PWV极大值时刻(金堂) 或同时出现(蒲江), 降水结束时GPS-PWV达到极小值但仍保持在基值之上。此后GPS-PWV又开始平缓上升, 降水开始, 此时大气水汽总量在高值区的起伏波动比较频繁, 但幅度较小, 总体呈现上升趋势, 此次降水量(蒲江:52 mm; 金堂:38.8 mm) 大于前阶段降水(蒲江:40.7 mm; 金堂:5.4 mm)。从GPS-PWV与风场的空间分布图上(图略) 可以看出, 成都地区的西南部为水汽的高值区(蒲江), 6日07:00蒲江站的GPS-PWV已经达到47.66 mm, 并开始出现降水; 结合地面风场观测资料, 水汽由西南向东北方向推进, 水汽输送为蒲江站提供了充足的水汽, 因此在弱降水之后水汽继续增加, 09:00蒲江站水汽达到50.24 mm。11:00成都地区的5个测站上空水汽量都有明显上升, 增幅最大为6 mm/2 h (金堂), 随着水汽的不断补充, 龙泉驿于12:00开始出现降水, 成都、金堂也相续出现降水。随着第1阶段降水的结束, GPS-PWV开始下降到基值之下, 但保持在基值之下的时间很短, 很快又上升到基值之上。在达到第1次极大值之前, 只有金堂有少量的降水(1.3 mm), 随着GPS-PWV第2次上升的开始, 出现了较强降水过程(蒲江:37.5 mm; 金堂:24.9 mm), 降水过后大气水汽总量又下降到基值之下。结合地面测站的温度露点差曲线可以看出, 降水与温度露点差的低值阶段有较好的对应关系, 均发生在温度露点差的低值区。温度露点差的低值期往往对应着GPSPWV的上升阶段或者高值期, 此时地面湿度大, 空气近于饱和, 凝结潜热释放, 容易出现降水。从温度平流图上(图略) 上可以看出, 6日08:00, 成都处于冷暖平流的交汇处, 有利于降水的发生。

|

|

| 图 5. 2007年9月5-13日GPS-PWV、降水量和温度露点差的时间序列(a)金堂, (b)蒲江 Fig 5. The time series of GPS-PWV, precipitation and temperature-dew point spread from 5 to 13 September 2007 and the curve of 9 moving averag e of GPS-PWV (a) Jintang, (b) Pujiang | |

此次秋绵雨过程的降水均发生在PWV* > 0的时段(图略), 从蒲江站和金堂站GPS-PWV曲线上(图 5) 可以看出, 降水总是在水汽上升阶段开始, 较强降水强度(超过5 mm/h) 均出现在水汽高值期, 降水的最大值往往出现在GPS-PWV极大值之前或同时出现。可见, 充足的水汽是降水的必要条件。

2007年9月28日-10月10日发生的连续降水也属于此类, 降水均发生在基值之上、PWV* > 0的时段, 降水量的最大值出现在GPS-PWV极大值之前。

通过以上对成都秋绵雨过程的分析, 可归纳出以下特征:在降水前12h左右, 大气水汽总量开始逐渐增加, 首次升高伴随的降水强度较弱, 较强的降水经常出现在水汽总量第2次升高之后, 此时的水汽总量处于高值阶段, 虽有小的波动, 但是波动幅度不大。降水结束, 水汽总量会出现下降, 如果只是轻微的下降, 则12h内可能再次发生降水; 如果水汽总量降到基值之下, 但在12h内出现升高至基值之上的情形, 则预示会有下一轮降水过程。降水总是发生在GPS-PWV高值期间, 温度露点差的低值阶段。

5 结论与讨论1) 降水总是出现在水汽总量的高值阶段, 多数情况下水汽总量大于每月基值是降水发生的必要条件。

2) 降水多发生在PWV* > 0的时候。当发生较强降水时, PWV* > 1。

3) 成都秋季阵性降水变化幅度大, 一般在降水开始前12h, GPS-PWV开始增长, 当GPS-PWV大于该月的基值或者相邻时间出现剧烈增长, 可能出现阵性降水。如果水汽已处于一个较高水平且上升幅度不大, 伴随的多是强度不大的降水。上升活动的增强、水汽的增加、不稳定能量的释放以及温度的降低等相互作用是形成阵性降水的主要原因。

4) 成都秋绵雨过程中, 水汽的积累很重要, 较强降水往往出现在水汽总量的第2次上升之后。此后水汽保持在较高水平, 则12h内可能出现降水; 如果水汽总量下降至基值之下, 但在12h之内又上升到基值之上, 则预示下一阶段降水的开始; 如果水汽总量上升至基值之上, 然后保持在较高水平, 则降水极大值出现的时刻可能提前于水汽总量的极大值或两者同时出现。降水总是发生在GPS-PWV高值与温度露点差低值的阶段, 两者有较好的对应关系, 其上升阶段和高值期与温度露点差的低值区间相对应。

本文仅结合常规气象要素分析了成都地区秋季降水天气过程中GPS-PWV演变的若干特征, 及其与其他要素间的综合分析。在降水短时临近预报实际业务中, 除了要配合动力、热力条件分析GPS水汽变化, 还应结合雷达、卫星探测资料以及数值预报产品进行综合分析, 以利于对降水发生、发展、减弱的全过程做出准确预报。

致谢 感谢成都勘察设计院提供GPS原始观测数据解算出的天顶总延迟(ZTD)资料, 感谢成都市气象局林勇局长、陈祯烈副局长和成都市气象局台郝丽萍台长对本研究的大力支持。| [1] | 李延兴, 徐宝祥, 胡新康, 等. 应用地基GPS技术遥感大气柱水汽量的实验研究. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 61–68. |

| [2] | 袁野, 王成章, 蒋年冲, 等. 不同云天条件下水汽含量特征及其变化分析. 气象科学, 2005, 31, (4): 394–398. |

| [3] | 刘旭春, 王艳秋, 张正禄. 利用GPS技术遥感哈尔滨地区大气可降水量的分析. 测绘通报, 2006, 14, (4): 10–16. |

| [4] | 陈小雷, 景华, 仝美然, 等. 地基GPS遥测大气可降水量在天气分析诊断中的应用. 气象, 2007, 33, (6): 19–24. |

| [5] | 曹云昌, 方宗义, 夏青. GPS遥感的大气可降水量与局地降水关系的初步分析. 应用气象学报, 2005, 16, (1): 54–59. |

| [6] | 姚建群, 丁金彩, 王坚捍, 等. 用GPS可降水量资料对一次大-暴雨过程的分析. 气象, 2005, 31, (4): 48–52. |

| [7] | Manabu Kanda.GPS Meteorology:Ground-based and Space-Borne Application∥Proceedings of GPS Meteorology.Tsukuba, Japan, 2003:3-12. |

| [8] | 李国平, 黄丁发. GPS遥感区域大气水汽总量研究回顾与展望. 气象科学, 2004, 32, (4): 201–205. |

| [9] | 何平, 徐宝祥, 胡新康, 等. 地基GPS反演大气水汽总量的初步试验. 应用气象学报, 2002, 13, (2): 179–183. |

| [10] | 杨红梅, 何平, 徐宝祥. 用GPS资料分析华南暴雨的水汽特征. 气象, 2002, 28, (5): 10–14. |

| [11] | 李国平, 黄丁发, 刘碧全. 成都地区地基GPS观测网遥感大气可降水量的处分试验. 武汉大学学报(信息科学版), 2006, 31, (12): 1086–1089. |

| [12] | 谷晓平, 王长耀, 蒋国华. 地基GPS遥感大气水汽含量及在气象上的应用. 气象科学, 2005, 25, (5): 543–550. |

| [13] | 梁丰, 李成才, 王迎春, 等. 应用区域地基全球定位系统观测分析北京地区大气总水汽量. 大气科学, 2003, 27, (2): 236–243. |

| [14] | S aastamoinen J, Atmospheric correction for the troposphereand stratosphere in radio ranging of satellites. The Use of Artificial Satellites f or Geodesy Monogr, 1972, 15: 247–251. |

| [15] | Davis J L, Herring T A, Shaprio I I, et al. Geodesy by radiointer-ferometry:Effects of atmospheric modeling errors ones timates of baseline length. Radio Sci, 1985, 20: 1593–1607. DOI:10.1029/RS020i006p01593 |

| [16] | 郭洁, 李国平, 黄丁发. 基于40年探空资料的川渝地区对流层加权平均温度及其局地建模. 武汉大学学报(信息科学版), 2008, 33, (增刊): 43–46. |

2009, 20 (6): 753-760

2009, 20 (6): 753-760