2. 安徽省气候中心, 合肥 230031

2. Anhui Climate Center, Anhui Meteorological Bureau, Hefei 230031

全球气候变暖背景下, 极端天气气候事件引起的气象灾害频数和强度呈增加趋势。2008年1月10日-2月2日, 我国大部分地区, 尤其是南方地区连续遭遇4次低温雨雪冰冻天气过程袭击, 导致1亿多人受灾, 直接经济损失超过1500亿元[1]。此次冰冻天气过程对电力部门影响重大, 造成的冰冻灾害普遍超过50年一遇。结冰厚度达40~50mm, 过重的覆冰对电力设备及其运行造成灾难性影响[2]。冰冻灾害地域性强, 发生相对不太频繁, 目前还缺乏较为系统、详尽的研究, 使得气象部门对冰冻灾害的评估以及预测预警存在很大困难。研究电线结冰的分布特征以及结冰过程的模拟方法, 对于输电线路的设计和保护有一定意义。

世界上许多国家都对电线结冰进行了不同研究[3], 可将这些研究归纳为3类:数值模式、基于风洞试验模式和基于野外观测模式。数值模式基于结冰增长过程的物理机制, 在特定的边界和初值条件下, 通过动量守恒、能量守恒和质量守恒方程, 刻画结冰增长过程。具有代表性的是Makkonen的一系列研究[4-7]。在我国, 罗宁等通过外场观测数据分析了贵州地区导线覆冰增长率与云雾含水量、云雾滴谱、风向、风速和温度的关系[8]。风洞试验通过人为控制气流和热力条件来研究冰或雪的增长过程, 具有代表性的如Lenhard模式[9], 建立了覆冰增长率与降水强度的关系。但是此模型忽略了气温和风速的影响, 过于简单[10]。因为实际情况下, 结冰过程并非由单个气象要素控制, 而是由众多物理和气象变量共同控制的物理现象, 比如气流和热力参数等。基于野外观测模式利用野外连续的结冰观测数据和气象观测数据进行模拟, 主要包括多变量回归[11-12]和人工神经网络[13-16]等方法。人工神经网络(artificial neural networks, 简称ANN)模拟人的直观思维, 通过构建由神经元组成的网络逼近非线性系统, 对于机理不甚明晰或者处理大量原始数据而不能用确定规则或公式描述的问题, ANN表现出极大的灵活性和自适应性[16]。

目前, 我国对冰冻灾害的研究主要集中于结冰的天气过程分析[17-18], 结冰的气候特征研究仅局限于个别省和地区[19-25], 亟需在全国范围内开展更深入研究。本研究基于全国范围内有电线结冰观测的气象站点数据, 分析电线结冰厚度的分布特征及其与气象要素之间的关系, 初步建立ANN冰冻厚度等级模拟模型, 以期为气象部门冰冻天气的预测预警以及电力、交通部门的应对决策提供理论依据, 减少冰冻灾害对国民经济和人民生命财产造成的损失。

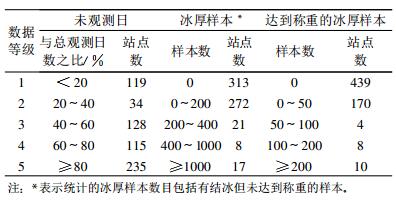

1 资料与方法 1.1 资 料本研究所用资料为1961-2008年全国气象要素和电线结冰观测数据, 由国家气象信息中心提供。气象要素观测资料包括逐日平均气温、最高气温、最低气温、相对湿度、风速、降水量、雾凇和雨凇共8个要素。全国范围内631个站点曾出现电线结冰观测记录, 但某些站点观测序列很短, 或者只有冬季进行观测。将夏季期间或其他原因没有进行电线结冰观测的日期称为未观测日。据统计, 1961-2008年, 仅有119个站点未观测日低于20%, 未观测日在60%以上的站点达350个(表 1)。观测到有电线结冰现象的站点共318个, 其余313个站点虽显示有观测, 但没有观测到覆冰现象。冰厚达到称重的样本在50个以上的站点有22个。这些站点大多为高山站, 海拔最低的站为502m, 最高的站为3048m, 平均海拔为1656m。其中位于新疆的有7个站, 甘肃3个, 福建2个, 吉林、陕西、山西、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、福建各1个。

|

|

表 1 全国电线结冰站点数据情况统计 Table 1 Statist ics about the stations with ice accretion observation over China |

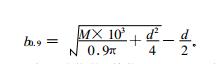

1.2 标准冰厚的计算方法

由于电线结冰的形状非常复杂, 电线结冰的密度也不尽相同, 为了便于比较, 需要将不同天气条件下形成的不同密度的电线结冰换算为标准覆冰厚度。目前常用的冰厚计算公式主要有5种, 通过对比分析, 本研究确定采用文献[26]提供的方法, 将实际冰厚折算成密度为0.9 g/cm3时的标准冰厚:

|

(1) |

式(1)中, M表示冰载荷(单位:kg/m);d表示电线直径(单位:mm);b0.9表示密度为0.9g/cm3时的标准冰厚(单位:mm)。

1.3 人工神经网络模型介绍影响电线结冰的因素较多, 结冰过程机理复杂, 简单的多变量线性回归方法难以取得令人满意的效果。人工神经网络可任意逼近非线性系统, 在环境、生态等领域都有广泛应用[27]。本研究采用的神经网络拓扑结构为3层BP网络5×6×1。将1998年以前的数据作为训练样本, 用于满足神经网络模型的自学习要求;1999-2008年共10年的数据作为检验样本, 用于评估模型的效果。

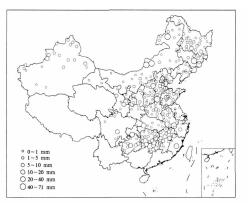

2 全国电线结冰特征分析 2.1 电线结冰时空分布特征图 1显示电线结冰标准厚度历史极值的空间分布。电线结冰厚度历史极值在10mm以上的地区在我国北方和南方均有分布, 北方主要分布在东北东南部、内蒙古东北部、华北中部以及甘肃南部等地, 南方主要分布在安徽东南部、江西北部、湖南南部、湖北西部、重庆南部、贵州中部以及四川东部等地, 呈东-西向带状分布。观测到的历史最大冰厚为71.25mm, 2004年12月28日出现在湖南南岳, 此站点的海拔高度为1268 m。

|

|

| 图 1. 电线结冰厚度历史极值空间分布 Fig 1. The spatial distribution of ice accumulation extremes for each station | |

|

|

| 图 2. 电线结冰厚度历史极值所在年代空间分布 Fig 2. The spatial distribution of decades when ice accumulations extremes appear | |

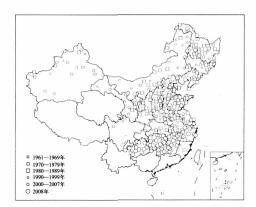

图 2显示电线结冰厚度历史极值所在年代的空间分布, 可见极值出现在20世纪60-70年代的站点很少, 可能由于这一时期站点数据缺失严重引起。结冰厚度极值出现在80年代的较多, 尤其是1988/1989年冬季(1988年12月至1989年2月), 有20个站点出现电线结冰厚度历史极值。而2008年, 有50个站点出现历史极值, 约占所有结冰站点的1/6。这些站点主要集中在河南、江苏南部、福建、安徽南部、江西大部、湖南和贵州, 呈东-西向带状分布, 反映出2008年1-2月我国低温雨雪冰冻灾害影响范围广、发生强度大的特点。

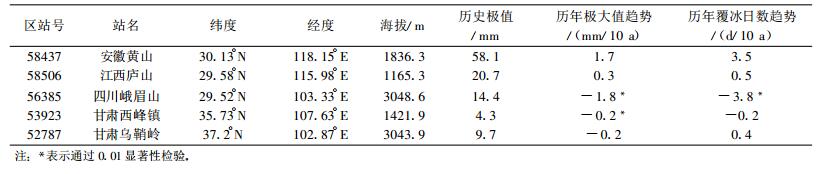

进一步选择数据缺失较少、达到称重样本较多的5个代表站点, 分析结冰厚度的长期变化趋势(表 2)。近48年, 安徽黄山和江西庐山历年覆冰厚度极大值和覆冰日数均呈增长趋势。四川峨眉山、甘肃西峰镇的历年极大值和覆冰日数均呈减小趋势, 其中, 四川峨眉山历史极大值以1.8 mm/10 a的速度减小, 覆冰日数以3.8 d/10a的速度减少, 下降趋势均通过0.01显著性检验。

|

|

表 2 代表站点历年覆冰厚度极大值及覆冰日数长期变化趋势 Table 2 Trend for yearly maximal ice accumulation depth and ice accumulation days |

2.2 结冰厚度与气象要素的关系

电线结冰主要受气象条件影响, 是由温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风等因素共同作用的物理现象。根据结冰时气象条件的不同, 结冰可分为雨凇、雾凇(粒状和晶状)、湿雪及混合凇等形式。水滴(或雾滴)的体积、水滴的过冷却程度、周围环境的温度、风速和风向以及空气中液态水含量等因素可共同导致电线上形成不同类型的结冰。一般情况下, 雨凇结冰是“湿”增长过程, 附着能力强, 密度大;而雾凇结冰是“干”增长过程, 附着能力弱, 在外界力的作用下容易脱落, 密度也较小;混合凇则是“干”和“湿”增长交替进行的过程, 密度介于雨凇和雾凇之间[28]。大多数情况下, 导线结冰属于混合凇形式。

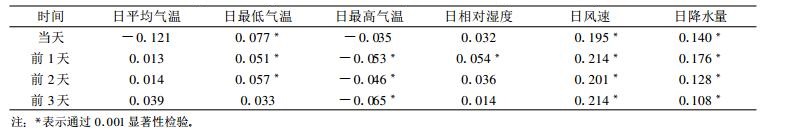

将连续的有雾凇或雨凇的日数归为一次结冰过程。平均结冰厚度随着连续冰冻日数的增加呈增长趋势, 故将前期冰冻日数作为一个预报因子。研究选择与结冰过程密切相关的气象要素, 包括厚度观测当天及前1~3天的日平均气温、最低气温、最高气温、相对湿度、风速和降水量, 分别计算结冰厚度与它们之间的偏相关系数(表 3), 结果表明:在气温的各项指标中, 日最低气温和日最高气温与结冰厚度的关系较日平均气温好;厚度观测当天及前1~2天的日最低气温与厚度呈显著正相关关系, 即日最低气温越低, 厚度越大。其中, 厚度观测当天的日最低气温与厚度之间的相关关系最显著, 前1~3天的日最高气温与冰厚呈显著负相关关系, 即日最高气温越高, 冰厚越小, 厚度观测前1天相对湿度与冰厚呈显著正相关关系, 厚度观测当天及前1~3天日风速和日降水量与冰厚均呈显著正相关关系。这些分析表明, 电线结冰观测当天和前1~3天比较, 观测前1天的各项气象要素与冰厚相关关系最好。

|

|

表 3 冰冻厚度与厚度观测当天及前 1 ~ 3 天气象要素的偏相关系数 Table 3 Partial correlation coeff icients between ice accumulation depth and meteorological parameters controlling ice accretion for 4 days including the ice-accretion-depth-observed day and 1-3 days before that |

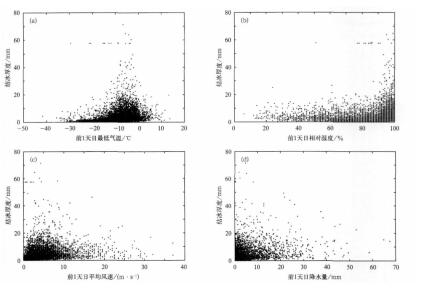

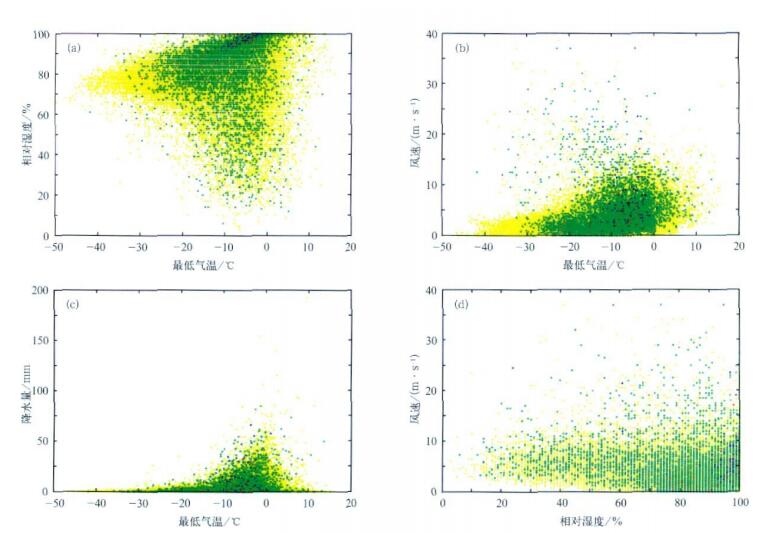

图 3显示厚度观测前1天的日最低气温、相对湿度、风速、降水量与冰厚的关系。可见, 前1天的日最低气温主要分布在-20~0℃之间, 随着冰冻厚度的增加, 日最低气温越集中在0℃附近;相对湿度主要集中在75%以上范围内, 标准冰厚20mm以上的电线结冰相对湿度集中在90%以上;日平均风速主要集中在0~15m/s之间, 标准冰厚20mm以上的日平均风速普遍在10m/s以下;日降水量分布在0~30mm之间, 主要集中在20 mm以下。总体来看, 标准冰厚在60 mm以上时, 电线结冰观测前1天的气象要素分布较为集中, 日最低气温在0℃附近, 相对湿度为100%, 日平均风速不足5 m/s, 日降水量不足10 mm。

|

|

| 图 3. 结冰厚度与厚度观测前 1 天各气象要素关系 (a)日最低气温, (b)日相对湿度, (c)日平均风速, ( d)日降水量 Fig 3. Relationship between ice accumulation depths with meteorological parameters cont rolling ice accretion (a)daily minimumtemperature, (b)daily relative humidity, (c)daily wind speed, (d)daily rainfall amount | |

3 电线结冰厚度等级的ANN模拟

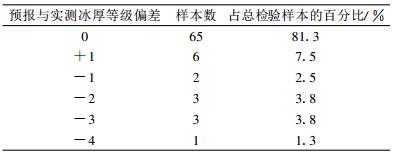

根据前面的相关分析, 基于BP算法建立电线结冰厚度ANN判别分析模型。预报因子为前期冰冻日数, 预报前1天的日最低气温、日相对湿度、日平均风速和日降水量 (对应输入层的5个神经元), 预报量为标准冰厚≥10mm的电线结冰厚度(对应输出层的1个神经元)。建模的训练样本共286个, 占总样本的78%;检验样本共80个, 占总样本的22%。对所建模型进行评估, 相对误差的绝对值范围变化于1.39%~97.66%之间, 平均为30.2%。将结冰厚度分为6个等级(分别为0~10mm, 10~20mm, 20~30mm, 30~40mm, 40~60mm, >60mm), 对照模拟等级与实测等级, 准确率为81.3%。预报高于实测1个等级的样本为6个, 占7.5%;预报低于实测1个等级以上的样本共9个, 占11.3%(表 4)。这表明, ANN判别分析模型能够基本模拟出标准冰厚在10mm以上的电线结冰厚度等级, 可为较强的电线结冰过程预测预估以及电力部门的应急决策服务提供一定依据。

|

|

表 4 ANN 建模评估---预报等级的误差 Table 4 Assessment of ANN model by comparing prediction grades with observation grades |

然而, ANN模型对极端高值低估明显, 最高低估4个等级, 表明ANN模型需要改进的空间仍然很大。模型对结冰厚度极值的低估现象, 表明ANN模型尚未能充分刻画结冰厚度与气象要素之间的复杂关系。由于冰冻过程是几个气象要素共同作用下的结果, 为了改进ANN模型, 对不同结冰厚度等级对应的气象要素组合进行进一步分析, 用以检测气象要素组合和结冰厚度之间的关系。具体将结冰厚度分为4个等级(0 mm, 0~20 mm, 20~40 mm和40 m m以上), 分别分析气象要素组合(即日最低气温与日相对湿度、日最低气温与日平均风速、日最低气温与日降水量、日相对湿度与日平均风速)之间的关系。

图 4显示各个冰厚等级的散点重叠现象非常明显, 这表明不能通过两个气象要素的组合方程将不同等级的结冰厚度很好地区分开来, 也就意味着相同的气象要素条件, 可能对应各种不同的结冰厚度。

|

|

| 图 4. 不同结冰厚度等级下气象要素组合的关系 (黄点、绿点、蓝点和红点分别表示结冰厚度为0mm, 0~20 mm, 20~40 mm和40mm 以上的样本) (a)最低气温与相对湿度, (b)最低气温与风速, (c)最低气温与降水量, (d)相对湿度与风速 Fig 4. Relationship between pairs of meteorological parameters controlling ice accretion (yellow, green, blue and red dots represent samples with ice accretion depth of 0 mm, 0-20 mm, 20-40 mm and >40 mm, respectively) (a)daily minimum tempera ture vs daily relative humidity, (b)daily minimum temperature vs daily wind speed, (c)daily minimum tempera ture vs daily rainfall amount, (d)daily relative humidity vs daily wind speed | |

4 结论与讨论

本研究分析了全国范围内48年电线结冰观测数据和相关气象要素数据, 得到以下结果:

1)电线结冰厚度历史极值在10 mm以上的地区主要分布在东北东南部、内蒙古东北部、华北中部、甘肃南部以及长江以南呈东-西向带状分布的地区。

2)建立利用前期冰冻日数、前1天气温、湿度、风速和降水量预报标准冰厚的人工神经网络BP模型。模型对近10年的回报结果显示, 对冰厚等级的预报, 准确率为81.3%, 预报高于实测1个等级的样本占总样本的7.5 %, 预报低于实测1个等级以上的样本占11.3 %。

然而, ANN模型对极端高值低估明显, 表明ANN模型需要改进的空间仍然很大。另外值得注意的是, 研究所用电线覆冰数据为气象站电线积冰架观测所得, 与实际电线的覆冰环境仍有一定差距。为更准确地预报电线结冰厚度, 未来可在以下几方面尝试改进冰冻厚度人工神经网络预报模型:引入其他神经网络算法, 增加网络隐层数目, 调整隐层单元数目, 增加输入变量, 比如上层相关温度、湿度廓线分布及大气环流参数等, 或者增加非气象参数, 比如电线本身的物理参数等。

| [1] | 国家气候中心. 2008年初我国南方低温雨雪冰冻灾害及气候分析. 北京: 气象出版社, 2008: 20. |

| [2] | 王遵娅, 张强, 陈裕, 等. 2008年初我国低温雨雪冰冻灾害的气候特征. 气候变化研究进展, 2008, 4, (2): 63–67. |

| [3] | Poots G, Ice and Snow Accretion on Structures. Taunton:Research Studies Press, 1996. |

| [4] | Makkonen L, Estimation in tensity of atmospheric ice accretion on stationary structures. J Appl Meteor, 1981, 20: 595–600. DOI:10.1175/1520-0450(1981)020<0595:EIOAIA>2.0.CO;2 |

| [5] | Mak konen L, Modeling of ice accretion on wires. J Climate Appl Meteor, 1984, 23: 929–939. |

| [6] | Sundin E, Mak konen L, Ice load son a lattice tower estimated by weather station data. J Appl Meteor, 1998, 37: 523–529. |

| [7] | Makkonen L, Models for the growth of rime, glaze, icicles and wet snow on structures. Phil Trans (Series A), 2000, 358: 2913–2939. |

| [8] | 罗宁, 文继芬, 赵彩, 等. 导线积冰的云雾特征观测研究. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 91–95. |

| [9] | Lenhard R W, An indirect method for estimating the weight of glaze on wires. Bull Amer Met Soc, 1995, 36: 1–5. |

| [10] | Makkonen L, Modeling Power Line Icing in Freezing Precipi-tation. 7th International Workshop on Atmospheric Icing of Stractures, Chicoutimi, Canada, 1996: 195–200. |

| [11] | McComber P, Draez J, Laflamme J, Icing rate estimation of atmospheric cable icing. IntJ Off shore Polar Eng, 1995, 5, (2): 75–92. |

| [12] | Farzaneh M, Savadjiev K, Statistical analysis of field data for precipitation icing accretion on overhead power lines. IEEE Trans Power Deliv, 2005, 20, (2): 1080–1087. DOI:10.1109/TPWRD.2004.838518 |

| [13] | Ohta H, Saitoh K, Kanemaru K, et al. Application of Disaster Warning System Due to Snow Accretion on Power Lines Using Neural Networks. 7th International Works hop on At-mospheric Icing of Structures, Chicoutimi, Canada, 1996: 149–154. |

| [14] | McComber P, De Lafontaine J, Laflamme J, A Neural System to Estimate Transmission Line Icing. 8th International Workshop on Atmospheric Icing of Stractures, Rey kjavik, Iceland, 1998: 101–106. |

| [15] | Larouche E, Rouat J, Bouchard G, et al. Exploration of Static and Time Dependent Neural Network Technique for the Predic-tion of Ice Accretion on Overhead Line Conductors. 9th Interna-tional Workshop on Atmospheric Icing of Structures. Chester, United Kingdom, Session 2, 2000, 8. |

| [16] | Maralbashi -Zamini S.Developing Neural Network Models toPredict Ice Accretion Type and Rate on Overhead Transmission Lines, 2007 DOI:10.1522/030012635 |

| [17] | 唐熠. 一次雨淞天气与一次飘雪天气过程形势异同分析. 广西气象, 2003, 24, (3): 21–22. |

| [18] | 吕胜辉, 王积国, 邱菊. 天津机场地区冻雨天气分析. 气象科技, 2004, 32, (6): 456–460. |

| [19] | 谭冠日. 电线积冰若干小气候特征的探讨. 气象学报, 1982, 40, (1): 13–23. |

| [20] | 王守礼. 云南高海拔地区电线覆冰问题研究. 昆明: 云南科技出版社, 1993. |

| [21] | 蒋兴良, 孙才新, 顾乐观, 等. 三峡地区导线覆冰的特性及雾凇覆冰模型. 重庆大学学报 (自然科学版), 1998, (2): 18–21. |

| [22] | 刘和云, 周迪, 付俊萍, 等. 导线雨淞覆冰预测简单模型的研究. 中国电机工程学报, 2001, 21, (4): 45–48. |

| [23] | 苑吉河, 蒋兴良, 易辉, 等. 输电线路导线覆冰的国内外研究现状. 高电压技术, 2004, 30, (1): 8–11. |

| [24] | 张国庆, 张加昆, 祁栋林, 等. 青海东部电线积冰的初步观测分析. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 508–510. |

| [25] | 吴素良, 蔡新玲, 何晓嫒, 等. 陕西省电线积冰特征. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 247–251. |

| [26] | 西南电力设计院. 电力工程气象勘测技术规程. 北京: 中国电力出版社, 2002. |

| [27] | 李双成, 吴绍洪, 戴尔阜. 生态系统响应气候变化脆弱性的人工神经网络模型评价. 生态学报, 2005, (3): 621–626. |

| [28] | 龙立宏, 胡毅, 李景禄, 等. 输电线路冰害事故统计分析及防治措施研究. 电力设备, 2006, 7, (12): 26–28. |

2009, 20 (6): 722-728

2009, 20 (6): 722-728