2. 民航华北空管局气象中心, 北京 100621

2. Meteorological Center, North China Regional Air Traffic Administration Bureau of CA AC, Beijing 100621

雾是近地面大气中悬浮有大量小水滴或冰晶微粒而使水平能见度降到1 km以内的一种灾害性天气现象[1], 是近地面空气由于降温或水汽含量增加而达到饱和, 水汽凝结或凝华而形成的。按其成因, 一般分为辐射雾、平流雾、锋面雾等。雾不仅对城市边界层和城市环境有很大影响[2], 对航空飞行安全和民航经济效益影响也非常大。受大雾影响, 能见度接近机场最低天气标准时, 起飞或着陆过程中飞行员会看不清跑道, 此时如果操作不当, 就很难避免飞行事故。陆瀛洲[3]曾对1978-1990年国际民航事故气象原因进行了分类统计, 结果表明:低能见度在所有因素中所占比例最高, 达到49%。因此, 雾的探测和研究对于认清雾的形成机制、提高雾的预报准确率、保障飞行和交通安全都有十分重要的意义。

到目前为止, 对于雾的分析和研究主要集中在以下两方面:一是进行统计分析, 找出不同类型雾发生的形势背景和气候特征, 吴洪等[4]依据1958-1994年首都机场大雾观测资料, 统计分析了北京地区大雾生成的气候概况。毛冬艳等[5]根据1995-2000年全国基本气象观测站等资料, 统计了华北平原12月雾发生前或发生时大气低层部分气象要素的特征。另一方面是通过中尺度数值模拟, 找出雾发生前、发生中和结束时的温度、湿度、层结等要素分布特征和大雾的成因及维持机制。国外学者开展雾的数值模拟研究已有40多年的历史[6-9], 我国则是从20世纪80年代中期开始该方面的研究。钱敏伟[10]、张利民[11]以及石春娥[12]等分别利用一维、二维或三维雾模式对长江上空以及重庆地区辐射雾的形成过程进行了数值模拟研究。傅刚等[13]使用大气边界层模式较好地模拟出了黄海海域实际的海雾生消过程。樊琦等[14]和刘开宇[15]分别利用MM5模式对不同地区的辐射雾进行数值模拟研究后得出, 恰当选取模式中微物理过程参数化方案和模式分辨率能较好地模拟出雾形成、发展和消散的物理演变过程。此外, 梅珏[16]应用人工神经元网络对76个辐射雾个例和84个形势相似的非雾个例进行训练拟合, 建立了BP网络预报系统, 取得了很好的预报效果。

以上研究对象基本为辐射雾, 对平流雾的数值研究很少有人涉及或模拟效果欠佳。相对来说, 对于受雾影响的地区, 平流雾具有来势突然、强度大、维持时间长等特点, 对航班调控和飞机起飞、降落的影响更大。本文利用MM5模式对2007年2月21日北京地区一次高影响平流雾过程进行数值模拟研究, 分析天气条件对大雾形成、发展和消散的影响。

1 过程概述及环流背景简介 1.1 天气实况2007年2月21日北京地区发生了当年度势力最强、范围最大、程度最重的一次大雾天气, 北京地区高速公路封闭7条, 北京市气象台分别于20日23:30(世界时, 下同) 和21日03:00两次发布大雾黄色预警。首都机场尽管安装使用了国内最为先进的二类盲降系统, 但是在能见度低于350 m的情况下, 盲降也不能起到作用。截止到21日13:00, 首都机场共有234个航班取消, 500多个航班延误, 滞留旅客3万多人。

20日19:30, 民航华北空管局气象中心与周边气象单位天气会商后认为, 虽然夜间为弱形势场控制, 但空气较干燥 (20日07:00, 首都机场温度露点差为18 ℃, 西郊、南苑、通县机场分别为19.7, 17.6 ℃和17.5 ℃), 湿度条件不足以形成大雾, 故考虑当日夜间至次日凌晨有霾, 能见度为1~2 km。因此这是一次未经预报的平流雾天气过程。

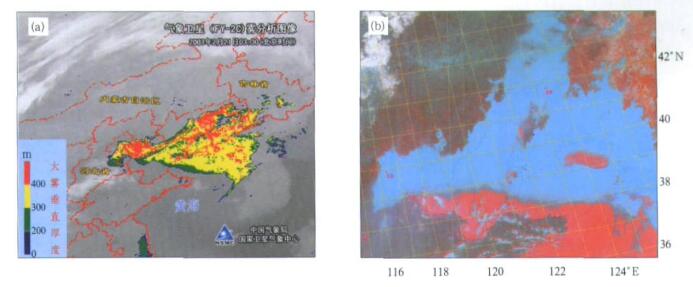

20日19:30 FY-2C气象卫星雾监测图 (图 1a) 显示:我国河北省东部、北京东部、天津大部、辽宁大部和渤海湾、辽东湾以及黄海北部等地有大雾覆盖区, 平流雾区已经到达北京地区。到了21日02:30, NOAA-17极轨卫星图像 (图 1b) 显示:在京津地区、河北东部、辽东半岛和渤海大部仍为大片雾区所覆盖, 与实际大雾天气分布十分吻合。

|

|

| 图 1. 2007年2月20日19:30 FY-2C气象卫星雾监测图像 (a) 及21日02:30NOAA-17极轨气象卫星图像 (b) Fig 1. Fog image monitored by FY-2C at 19:30 20 Feb 2007 (a) and image of NOAA-17 at 02:30 21 Feb 2007(b) | |

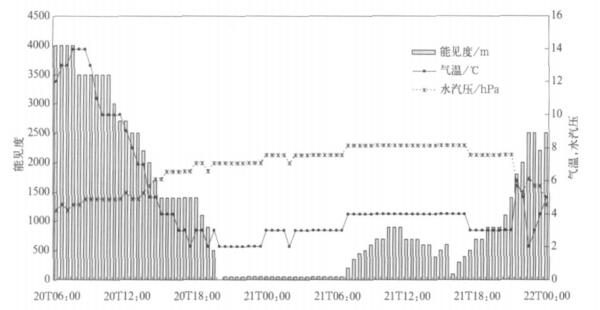

从首都机场能见度、温度和水汽压随时间演变图 (图 2) 中可以看出:首都机场从20日19:00开始出现大雾天气, 能见度为900 m, 之前温度缓慢下降, 而露点温度则缓慢上升, 温度露点差从20日07:00的18 ℃减小到18:00的1 ℃, 同一时段内水汽压也从4.55 hPa增加到7.06 hPa。说明从20日下午开始, 首都机场水汽是逐渐增加的, 其中增加最迅速的时段发生在20日13:00-16:00。19:00之后在合适的偏东风引导气流下 (19:30, 风向120°, 风速3 m/s), 首都机场能见度迅速下降, 最低时达到0 (20:00), 此时温度露点差为0 ℃, 空气完全饱和。平流雾发生后, 20日19:30-21日06:00能见度一直稳定维持在50 m以下, 长达10 h, 决定飞机起降的跑道视程也一直维持在100~200 m之间, 由于低于飞行标准, 21日07:00之前, 首都机场没有航班起降。受升温影响, 21日07:00后, 能见度有所好转, 跑道视程也达到400 m以上, 达到了飞行标准, 部分航班起飞。随着冷空气在21日20:00左右的到来, 大雾才开始消散, 首都机场及周边地区能见度逐渐好转, 达到2 km以上。

|

|

| 图 2. 2007年2月20日06:00-22日00:00首都机场能见度、气温和水汽压随时间演变 Fig 2. Time evolution of visibility, temperature and vapor pressure from 06: 00 20 Feb 2007 to 00:00 22 Feb 2007 in Beijing Capital International Airport | |

分析当日北京周边机场能见度等要素演变 (表略) 可知:位于北京市区东南方向的通州机场在20日16:00出现大雾天气 (能见度为600 m), 市区南部南苑机场和东北部首都机场在19:00出现大雾天气 (能见度分别为800 m和900 m), 而市区西北方向的西郊机场在21日00:00能见度才转为700 m。结合卫星图像可以得到雾区的大致移动路径, 20日傍晚, 河北东部、渤海和辽宁西部等开始出现分散的雾区, 到了夜间, 随着辐射降温的加剧, 雾区逐渐连接在一起, 并主要向偏西方向移动, 其中雾区的南界就在天津机场附近, 北界在秦皇岛机场以北不远处 (图略)。

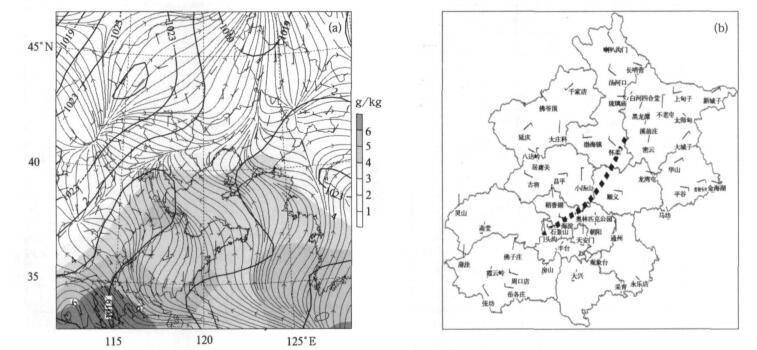

1.2 雾发生的环境背景 1.2.1 地面中尺度辐合线 (区)分析2007年2月20日12:00地面图 (图 3a) 可以看出, 北京处于一个弱低压的顶部, 形势场较弱, 为偏东气流控制, 流线分析表明:北京地区为一弱辐合区控制, 同时在北京市的东南方向为高比湿区, 在偏东南引导气流作用下, 形成雾所必须的水汽被源源不断地输送到华北地区, 并积聚于此。另外从同时次北京地区自动气象站资料 (图 3b) 也可以清楚看出, 北京地区附近存在一明显的中尺度辐合线, 平流雾就发生在该辐合线东南侧。可见, 地面中尺度辐合线 (区) 和合适的形势场对于平流雾的形成起着重要作用。

|

|

| 图 3. 2007年2月20日12: 00地面气压场 (粗黑色实线)、不低于2 g/ kg比湿 (阴影)、流场 (细实线) 和测站风 (a) 以及同时次北京地区自动气象站风场分布 (黑色粗虚线表示辐合线) (b) Fig 3. Surface pressure (thick solid lines), specific humidity (shadow) more than 2 g/ kg, stream field (thin solid lines) and station wind at 12: 00 20 Feb 2007 (a) and wind distribution of A WS around Beijing at the same time (black dotted line:convergent line)(b) | |

1.2.2 平流雾不同阶段的温度层结条件和动力抬升条件

合适的层结 (逆温) 和抬升条件是平流雾形成的重要条件之一, 利用NCEP 1°×1°分析场资料, 分析大尺度背景下的温度层结条件和动力抬升条件。在此次平流雾发生前 (20日12:00) 和临近时 (20日18:00), 北京地区大气中下层 (700~500 hPa) 盛行纬向偏西下沉气流, 没有明显的冷空气影响, 天空状况为晴到少云天气, 有利于提供地表良好的蒸发及夜间辐射降温条件, 使近地面层空气比上层空气的温度降得快, 有利于形成逆温[17]。而在大气低层 (1000~850 hPa) 存在明显的暖湿平流, 使低空湿度加大, 浅薄的弱上升气流也使大气边界层内湍流混合作用得到增强; 在平流雾发生时, 1000~870 hPa的大气低层已经形成了2 ℃的等温层, 为弱下沉运动控制; 在雾消阶段, 伴随冷空气的到来, 逆温层结消失, 下沉运动变得比较强大, 量级是平流雾发生期间的10倍左右, 达到1 Pa.s-1以上。

2 模拟结果检验和分析 2.1 MM5模式方案简介在对2007年2月21日的平流雾数值模拟研究中, 采用了非静力MM5模式, 三重双向嵌套方案, 区域D01, D02, D0 3水平分辨率分别为45, 15, 5 km。垂直方向共计27层, 模式层顶气压设为50 hPa。初始场采用NCEP提供的1°×1°分析场资料, 客观分析资料为GTS (Global Telecommunication System)。模式积分初始时间为2007年2月19日12:00, 积分60 h, 每6 h更新侧边界资料。

2.2 模拟结果检验雾和云的区别仅仅在于是否接触地面, 当云接地时为雾, 而雾抬升后即形成低云, 因此也可以用云中的液态水含量来描述雾。按照一般定义[18], 雾的液态水含量范围为0.05~0.2 g/kg, 但根据地域特点和雾形成条件的不同, 雾中的液态水含量范围也各有不同, 本文取液态水含量0.05 g/kg为雾区下临界值。在雾持续期间, 能见度随雾中液态水含量的变化而变化, 本文能见度和液态水含量之间的关系采用了MM 5绘图软件RIP (Read Interpolate Plot) 中的经验公式。为了检验数值模拟的效果, 首先对模拟的雾区范围和北京地区雾出现和消失的时间与实况进行对比分析。

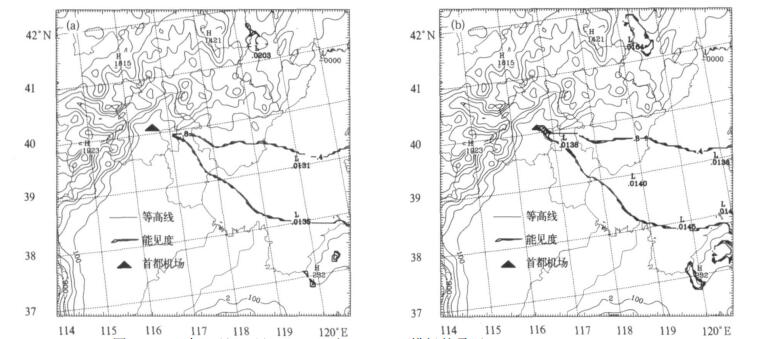

图 4a为D03区域模拟的20日18:00雾区 (能见度小于1 km) 分布, FY-2C雾监测图像 (图 1a) 非常相似。从图 4a中还可看出, 此时平流雾区的前缘已经到达河北廊坊附近, 南侧接近天津机场, 这与天津机场此时能见度突降低至600 m, 风向为东南风相一致。1 h后, 平流雾区继续向西北方向伸展, 其前缘已经到达北京市区, 这与首都和南苑等机场相继出现大雾天气完全一致 (图 4b)。另外, 从模拟的北京地区雾出现和消失时间来看, 此次平流雾过程的模拟也比较成功。

|

|

| 图 4. 2007年2月20日18: 00(a) 和19:00(b) 模拟的雾区 (能见度小于1 k m, D03) Fig 4. The simulated foggy area (visibility less than 1 km, D03) at 18:00(a) and 19: 00(b)20 Feb 2007 | |

为了进一步对模拟的较大范围内的层结和抬升条件进行检验, 本文基于模式D01的输出结果, 将同时次沿相同纬度 (40°N) 所做的剖面 (图略) 与NCEP分析场 (图略) 进行对比。在平流雾发生前, 北京地区为弱上升运动控制, 与分析场相比, 模式的上升运动伸展的高度则更高一些。平流雾发生时, 北京地区上空生成了一个温度等值线为3 ℃的暖中心, 暖中心内最高气温为3.93 ℃, 逆温存在的高度可达到900 hPa以上, 与同时次分析场相比, 北京地区附近的逆温分布更符合实际, 说明中尺度模式对层结条件有很好的模拟能力。平流雾结束时, 强冷空气所伴随的强下沉运动已经临近北京地区上空, 最大垂直速度接近2 Pa.s-1。另外, 模拟的形势场和实况也比较相似 (图略)。

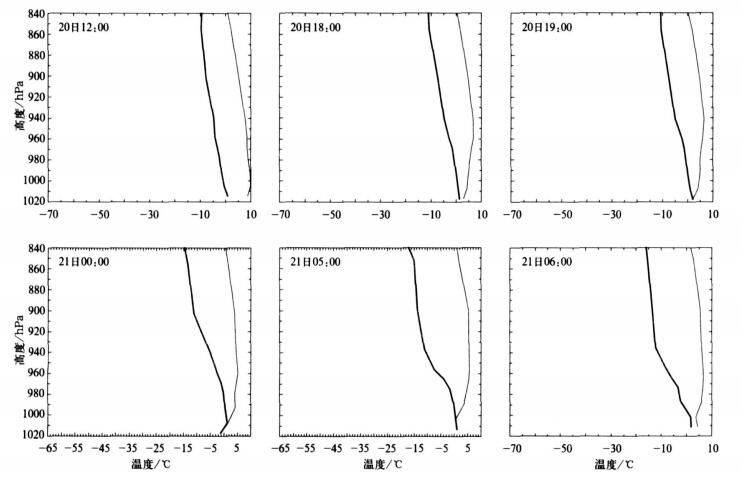

2.3 模拟结果分析 2.3.1 温度露点廓线分析雾发生时常伴有逆温层出现, 逆温层能阻挡底层空气的上升运动, 积蓄不稳定能量使大气层结具有显著的稳定性[1]。下面具体分析此次过程中边界层内温度和湿度 (用露点表示) 廓线特征。从MM5 D03模拟的首都机场单站温度-露点廓线图 (图 5) 中可以看出, 20日12:00, 首都机场地面温度已下降至9 ℃左右, 低层先出现逆温, 且逆温层接地, 逆温层顶高度较低, 约990 hPa; 6 h后, 逆温层高度已经升高至950 hPa附近, 湿度增大, 温度和露点在低层接近重合。20日19:00显示, 逆温层顶已经达到940 hPa高度附近, 温度和露点在低层重合, 平流雾出现, 说明当温度和露点在低层重合, 即相对湿度达到100%的时间与发生平流雾的时间一致; 积分到21日00:00, 即雾最强时, 温度和露点重合的高度升高, 说明随着日出升温所伴随的热力上升运动, 可使低层的水汽向上输送, 饱和水汽层厚度加厚。在雾即将减弱的21日05:00, 低空的逆温变得比较平缓, 低层饱和的湿空气厚度降低, 温度和露点重合线即将分离, 到了21日06:00, 温度和露点曲线已经分离, 预示着雾将很快减弱, 能见度将有所好转, 这与实际首都机场能见度演变趋势也是一致的。

|

|

| 图 5. 2007年2月20日12: 00至21日06: 00 MM5(D03) 模拟的首都机场单站温度-露点廓线图 细实线为温度, 粗实线为露点 Fig 5. The profiles of temperature versus dew point in Beijing Capital International Airport from 12:00 20 Feb 2007 to 06:00 21 Feb 2007 simulated by MM5(D03) thin solid line:temperature; thick solidline:dew point | |

总之, 在此次平流雾过程前约6~7 h, 首都机场的逆温层首先在近地面层生成, 之后高度不断升高, 逆温层变厚。温度、露点曲线重合和分离的时间与平流雾发生和结束的时间有很好的对应关系。

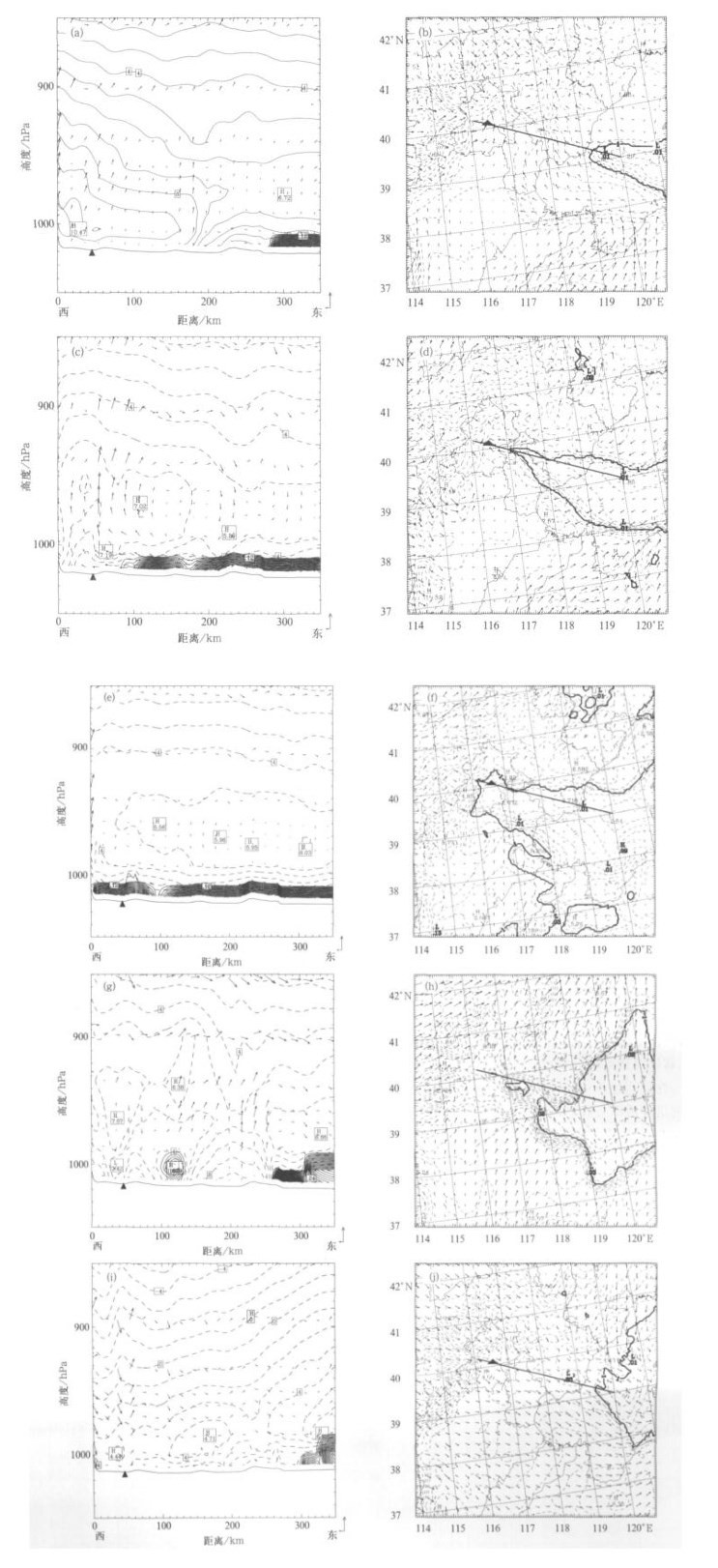

2.3.2 雾的垂直结构分析为更好地研究平流雾发生、维持及消散等不同阶段的垂直结构特征, 本文绘制了20日12:00至22日00:00之间的温度、风和液态水含量的垂直剖面图 (40°N, 116°E到38°N, 120°E) 和地面层能见度、风场水平分布图 (图 6)。

|

|

| 图 6. 模拟 (D03) 的2007年2月20日12: 00(a, b), 20日18:00(c, d), 21日00:00(e, f), 21日06:00(g, h), 22日00:00(i, j) 沿40°N, 116°E至38°N, 120°E所做温度、风和液态水含量垂直剖面 (a, c, e, g, i; 其中低层密集等值线表示液态含水量, 单位: g/ kg) 以及地面层能见度、风场水平分布 (b, d, f, h, j; 其中粗实线表示能见度小于1 km的雾区; 直线表示垂直剖面的投影) (虚线表示温度; 箭头为风矢; 三角表示首都机场大致位置) Fig 6. Vertical profiles of temperature, wind, liquid water content along 40°N, 116°E to 38°N, 120°E (a, c, e, g, i; the denser contourat lower layer is for liquid water contert, unit:g/ kg) and distribution charts of surface layer visibility and wind field (b, d, f, h, j; the bold solid line is for the area with visibility less than 1 km) simulated at 12:00 20 Feb 2007 (a, b), 18: 00 20 Feb 2007 (c, d), 00: 00 21 Feb 2007(e, f), 06:00 21 Feb 2007 (g, h), 00:00 22 Feb 2007 (i, j)(the broken line is for temperature; arrow is for wind vector; the triangle is the approximate location of Beijing Capital International Airport) | |

在平流雾发生的前期, 我国渤海及其以西的京津地区均为比较强盛一致的西南暖湿气流控制, 但20日00:00开始一股浅薄的冷空气从120°E以东开始南压, 并于20日06:00左右, 在渤海上空与潮湿的空气相遇, 开始形成局地的雾区, 这与20日04:57极轨卫星云图显示比较一致 (图略)。由于雾区初始形成在白天, 海洋温度低, 同时弱冷空气带来降温, 这样与雾区相对应的是一个温度较低的冷中心, 并在雾区移动前方的边缘形成了比较浅薄的温度锋区。从20日12:00垂直剖面图 (图 6a) 可以看出, 该锋区已经移动到北京偏东方向180 km处, 在该锋区以东区域, 低层主要为偏东气流控制, 在该锋区以西区域, 水平风速很小, 盛行上升运动, 而雾区则位于北京以东约300 km处, 雾区厚度约为10~20 hPa, 北京地区逆温刚在近地面生成。分析同时次的模拟能见度分布图 (图 6b) 可知, 能见度小于1 km的雾区继续向西北方向移动并有所扩大。另外, 由于冷空气前缘的偏东北风和暖湿的东南气流所形成辐合线的方向正好指向北京地区, 其中雾区的前缘 (比雾区偏西约1~2个经度, 主要位于119°E附近) 辐合抬升作用比较强, 在较远处 (京津地区) 辐合抬升作用比较弱, 但都会给上述地区带来一定的水汽输送, 表现在露点温度的逐步升高和能见度的缓慢下降, 在局地条件有利的区域可能会首先形成散片的雾 (如北京地区的通州机场等), 但只有在雾区前缘锋区经过后, 给边界层内的暖湿空气带来一定幅度的降温, 使本来接近饱和的暖湿空气突然饱和, 于是形成了成片平流雾。因此, 雾区前缘对应的温度锋区所带来的降温可能是平流雾形成的根本因子, 而垂直方向的闭合环流等稳定形势有利于雾区维持。

20日18:00, 能见度小于1 km的雾区已经在东南引导气流作用下, 向西北方向移动到天津和河北廊坊地区附近 (图 6d), 北京地区为东南风控制, 对应的剖面图显示 (图 6c), 北京地区逆温已经比较深厚, 上升气流也比较强大, 930 hPa以下在准纬向方向上存在一个明显的垂直环流, 在雾区下沉, 雾区的前沿上升, 雾区存在于逆温区内的地面层。垂直环流可能是热力驱动环流, 即在逆温和非逆温区存在一个明显的水平温度梯度, 约为0.02 ℃/km。此垂直环流的形成机制还有待于进一步研究。21日00:00, 雾最为强大, 能见度小于1 km的雾区已经完全控制了北京和天津大部分地区 (图 6f), 雾区的形状和北京地区的200 m地形等高线比较一致, 说明雾区较低, 仅存在于边界层内, 对应的剖面图显示 (图 6e), 整个雾区的上空存在一个完整的暖中心 (见5 ℃等温度线) 控制, 逆温比较深厚, 上升气流变得比较弱, 顺时针环流仍存在, 说明雾维持的时间将较长。

21日06:00, 雾即将减弱, 从图 6h可以看出, 本来连接成片的雾区已经分散, 地面风场较弱, 辐合线不再存在, 对应的剖面图 (图 6g) 显示, 北京和渤海地区的雾的高度也开始升高, 在一些日变化升温快的地区, 如河北东部 (近地面气温已超过9 ℃), 其伴随的上升运动较强, 深厚逆温层首先被破坏; 但在一些日变化升温慢的地区, 如北京东南方向约120 km处, 在930 hPa高度附近存在一闭合的暖中心, 暖中心内最高气温为6.38 ℃, 与之相对应, 该区域近地面层仍为冷中心控制 (最低气温为1.69 ℃), 由于逆温层得不到破坏, 雾区仍维持。

在雾基本结束的22日00:00, 雾区已经完全退缩到海上 (图 6j), 北京地区虽然仍存在弱的逆温层 (图 6i), 但其强度与21日同时次相比, 强度明显减弱。另外, 从西北方向的冷空气及其伴随的锋区已经侵入到北京地区上空。低空扩散的弱冷空气和下沉气流已经阻止了北京地区能见度的下降。

3 小结对2007年2月21日北京地区发生的一次平流雾过程的综合分析和数值模拟结果表明:

1) 造成北京地区此次平流雾的主要天气形势是弱低压辐合型。雾发生前, 北京处于低压顶部偏东气流控制中, 地面伴随中尺度辐合线, 其南侧的偏东气流将水汽持续地向北京输送。

2) MM5模式对此次平流雾的模拟结果显示了其预报平流雾的潜在能力, 同时还很好地揭示了此次平流雾过程不同阶段的特征, 即在平流雾发生前, 北京地区需有一定强度的逆温生成、足够的水汽供应以及合适的引导气流, 为平流雾的发生奠定基础。

3) 雾区的边缘具有明显的水平温度梯度, 在贴地面层东南气流被雾区阻挡偏向西后, 在雾区的前沿辐合, 伴随着雾区的逆温区前沿在930 hPa以下存在一个明显的垂直热力环流, 雾区下沉, 雾区的前沿上升。

4) 在雾发生时, 整个雾区上空被一个完整的暖中心控制, 逆温比较深厚, 上升气流变弱, 稳定的环流形势使雾能够维持, 而在雾消散阶段, 本来连接成片的雾区开始变得分散。在一些日变化升温较快地区, 其伴随的上升运动也较强, 深厚的逆温层被破坏, 雾区开始减弱。

在此次过程中, 伴随雾区移动所对应的环流形成的机理还不甚清楚。仅从一例得到的结论未必有普遍性, 还需要做更多的个例研究。

| [1] | 大气科学词典编委会.大气科学词典.北京:气象出版社, 1994 :427; 584;677-678. |

| [2] | 徐怀刚, 邓北胜, 周小刚, 等. 雾对城市边界层和城市环境的影响. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 170–176. |

| [3] | 陆瀛洲. 高空高速飞行气象条件. 北京: 气象出版社, 1994: 153-155. |

| [4] | 吴洪, 柳崇健, 邵洁, 等. 北京地区大雾形成的分析和预报. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 123–127. |

| [5] | 毛冬艳, 杨贵名. 华北平原雾发生的气象条件. 气象, 2006, 32, (1): 78–83. |

| [6] | Fisher E L, Caplan P, An ex periment in numerical prediction of fog and atratus. J Atmos Sci, 1963, 20: 425–437. DOI:10.1175/1520-0469(1963)020<0425:AEINPO>2.0.CO;2 |

| [7] | Zdunkowski W G, Nielsen B C, A preliminary prediction analysis of radiation fog. Pure Apple Geophys, 1969, 75: 278–299. DOI:10.1007/BF00875062 |

| [8] | Zdunkowski W G, Barr A E, A radiative convective model for the prediction of radiation fog. Bound-Layer Meteor, 1972, 2: 152–177. |

| [9] | Brown R, Roach W T, The physics of radiation fog Ⅱ-A numerical study. Quart J Poy Meteor Soc, 1976, 102: 333–354. |

| [10] | 钱敏伟. 长江上空辐射雾的数值模拟. 大气科学, 1990, 14, (4): 483–489. |

| [11] | 张利民. 重庆雾的二维非定常数值模拟. 大气科学, 1993, 17, (6): 750–755. |

| [12] | 石春娥, 杨军, 孙学金, 等. 重庆雾的三维数值模拟. 南京气象学院学报, 1997, 20, (3): 308–317. |

| [13] | 傅刚, 张涛, 周发. 一次黄海海雾的三维数值模拟研究. 青岛海洋大学学报, 2002, 32, (6): 859–867. |

| [14] | 樊琦, 王安宇, 范绍佳, 等. 珠江三角洲地区一次辐射雾的数值模拟研究. 气象科学, 2004, 24, (1): 1–7. |

| [15] | 刘开宇. 贵阳机场雾的研究和数值模拟. 北京: 北京大学物理学院大气科学系, 2006. |

| [16] | 梅珏. 人工神经元网络在辐射雾预报中的应用. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 511–512. |

| [17] | 许绍祖, 蒋龙海, 沈春康, 等. 大气物理学基础. 北京: 气象出版社, 1993: 444. |

| [18] | Cotton W R, Anthes R A, Storm and Cloud Dynamics. San Diego: Academic Press, 1989. |

2009, 20 (5): 612-621

2009, 20 (5): 612-621