2. 杭州市气象台, 杭州 310008

2. Hangzhou Meteorological Station, Hangzhou 310008

从20世纪开始, 对流层O3浓度的背景值大约为工业革命前的2倍多[1], O3浓度逐渐增加已经成为城市低层大气重要的污染物之一。高浓度的地面O3将增加城市光化学烟雾发生的频率[2-7], 研究表明: O3对人体有很大危害, 对呼吸系统影响更甚, 人体会出现头痛、疲倦、咳嗽、气喘及肺部损伤等不同程度的症状, 特别是小孩、老人、病人或户外活动者受到光化学烟雾影响较大。最有代表性的是美国洛杉矶光化学烟雾事件, 导致几千人受害, 两天之内就有400多名65岁以上的老人死亡。1974年我国甘肃兰州的西固地区也出现了光化学污染事件[8]。

随着城市化建设的加快, 城市发展迅速, 机动车数量急剧增加, 城市空气中O3浓度也在急剧增加, 光化学污染现象比较严重。据《粤港珠江三角洲区域空气监控网络2007年监测结果报告》公布的数据, 2007年9月广州O3浓度曾出现435μg·m-3的高浓度值, 5月和8月出现400μg.m-3以上的高浓度, 而且每个月都出现超标现象。

本文利用2005-2007年杭州市区的O3资料从日平均浓度和最大小时浓度两方面来分析污染水平, 并结合气象条件分析O3的变化特点。

1 仪器及监测点位状况杭州市环保局利用美国TE公司49C臭氧分析仪 (紫外光度法) 和瑞典OPSIS公司的长光程气体监测仪 (差分吸收光谱法) 连续多年对杭州主城区7个环境空气国控点位 (国家控制城市空气质量的监测点位) O3进行监测, 这两种仪器都通过美国EPA的认可, 观测频率均为每5 min 1次, 最低检测限均为1×10-9。在观测过程中严格按照国家环境保护部《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005) 利用配套校准系统对仪器进行定期标定和校准, 校准时准确度审核结果表明, 各点准确度在0.99993~0.99998。浙江省质量监督研究院每年定期对仪器进行年审和标准气体的溯源。

主城区内7个国控点位, 分别是和睦小学 (工业区)、朝晖五区 (居民区)、浙江农大 (商住混合区)、南星桥 (交通枢纽区)、卧龙桥 (西湖景区)、下沙 (高教工业园区) 和云栖 (清洁对照点)。在监测过程中由于停电、仪器故障及天气原因 (如湿度大、水汽多) 等受明显外界干扰的无效数据予以剔除, 按技术规范 (HJ/T193-2005) 进行有效统计, 各点位有效数据获取率有所不同, 非O3高值季节中部分点位有效数据率相对较低 (87.9%~97.9%), O3高值季节中的有效数据获取率都在95%以上。

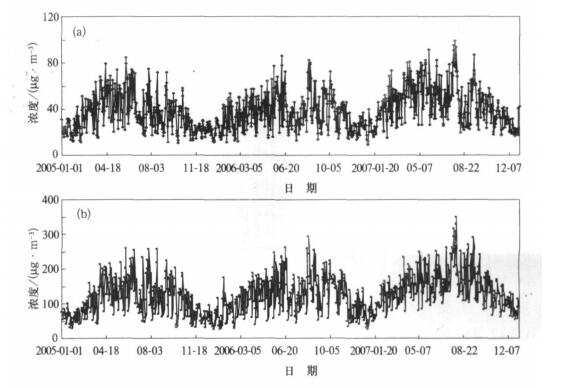

2 臭氧浓度变化特征与趋势 2.1 O3日最大小时浓度和日平均浓度季节变化比较2005 -2007年的主城区O3日最大小时浓度与各点日平均浓度可以看到 (图 1), 一般情况下, 4-10月日最大小时浓度比日平均浓度高出较多, 11月-次年3月二者相对比较接近。从图 1还可看到, 主城区O3日平均浓度和日最大小时浓度具有明显的季节变化, 且从大到小的排序都相同, 依次为夏季、春季、秋季、冬季, 并且总体呈现逐年增高趋势。

|

|

| 图 1. 2005-2007年O3浓度日平均浓度 (a) 及日最大小时浓度 (b) Fig 1. O3 daily mean concentration (a) and daily maximum hourly concentration (b) | |

从图 1中还可以看到, O3日最大小时浓度在6月或7月有一段时间的低值, 这种现象在我国东部地区较为普遍[9-10], 在华北地区也观测到类似现象[11], 主要原因是夏季季风及其带来的气团和气象条件不利于O3的生成和积累; 加上华东地区这段时间正是梅雨后期或结束后的一段时间, 虽然这几年梅雨期雨水不是很充分, 甚至是无雨或少雨的空梅, 但西南暖湿气流的影响仍然比较明显, 水汽较多, 湿度较大, 而且这段时间由于梅雨锋的南北摆动, 冷锋和副热带高压相互交替, 地面风速较大, 天空云量也较多, 到达地面的太阳辐射较弱, 这样的气象条件十分不利于O3的形成, 因而导致这段时间的日平均浓度和日最大小时浓度相对较低, 使得O3浓度曲线上出现低值。

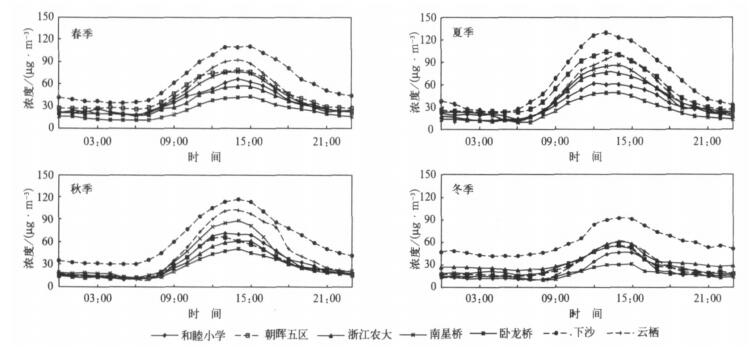

2.2 不同季节日变化从3年的监测结果来看 (图 2), 不同季节O3浓度日变化有较大的差异。春季, O3浓度在20:00(北京时, 下同)-次日07:00是个平缓变化过程, 06:00为谷值, 各点位谷值浓度值范围为10~40 μg ·m-3, 变化幅度较小; 08:00-19:00是个峰值过程, 其中13:00-15:00是最高浓度时段, 各点位峰值浓度范围为40~110μg·m -3, 变化幅度较大。峰值过程中点位的浓度按大小排序依次是:下沙、云栖、朝晖五区、复兴二小、和睦小学、浙江农大、植物园。

|

|

| 图 2. 2005-2007年不同点位四季O3平均浓度日分布曲线 Fig 2. Average diurnal variations of O3 concentrations at different sites in different seasons from 2005 to 2007 | |

夏季, O3浓度21:00-次日06:00是个平缓变化过程, 06:00为谷值, 各点位谷值浓度值为10~30μg·m -3, 变化幅度较小; 07:00-20:00是个峰值过程, 各点位峰值浓度为50~130μg·m-3, 峰值差异较大。在O3浓度峰值过程中各点位的按浓度大小排序依次是:下沙、朝晖五区、云栖、复兴二小、浙江农大、和睦小学、植物园。

秋季的O3浓度变化与春夏季节相仿, 只是变化幅度要小得多。其谷值浓度范围为9~30μg·m-3, 峰值浓度范围为50~117μg·m-3, 变化幅度比夏季小, 比春季大。峰值过程中各点位的按浓度大小排序依次是:下沙、云栖、复兴二小、和睦小学、朝晖五区、浙江农大、植物园。

冬季O3浓度峰值浓度是各季节中最低的, 各点位峰值浓度在30~90μg·m-3之间, 其中下沙点位O3浓度依然是最高的, 其他点位的O3浓度均在60μg·m-3以下, 07:00是全天浓度最低点。

比较各季节不同点位O3浓度峰值变化和谷值变化均可以看到, 秋季峰值较高, 谷值却较低。如云栖点位, 不同季节峰值从大到小排序为秋季 (103μg·m-3)、夏季 (99μg·m-3)、春季 (91μg·m-3)、冬季 (61μg·m-3), 谷值从大到小排序依次为春季 (18μg·m-3)、夏季 (11μg·m-3)、秋季与冬季相同 (9μg·m-3), 夏、秋季的峰值较高, 谷值较低。各点位中朝晖五区和浙江农大等大气O3浓度较高的点位, 峰值浓度和谷值浓度的变化幅度较大。其他浓度较低点位, 它们的峰值浓度和谷值浓度的变化幅度较小。这些峰谷值的季节变化与大气中光化学反应的活性以及气象条件特别是湿度的影响和水汽输送的季节差异有关[12-13]。

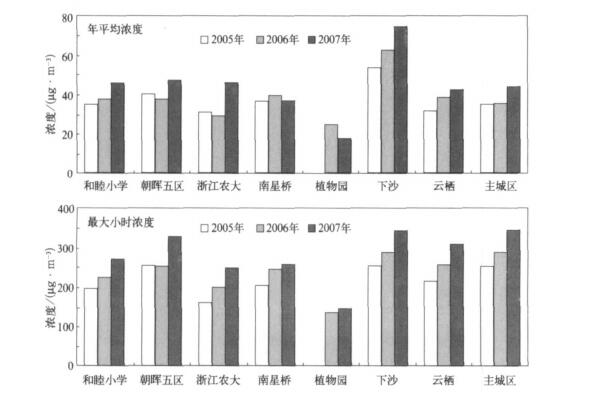

2.3 变化趋势比较2005-2007年主城区和各点位的年平均浓度和日最大小时浓度可以看到 (图 3), 这3年主城区的O3年平均浓度分别为35.5μg·m-3,36.0μg·m-3和44. 0μg·m-3, 最大小时浓度分别为258. 6μg·m-3, 291.9μg·m-3和348.1μg·m-3, 年平均浓度和最大小时浓度均有上升趋势; 7个点位中大多数点位的O3平均浓度有逐年增高趋势, 所有点位的O3最大小时浓度呈现出不同程度的上升趋势。

|

|

| 图 3. 2005-2007年O3年平均浓度和最大小时浓度比较 Fig 3. Annual mean concentrations and maxium hourly concentrations of O3 from 2005 to 2007 | |

3 臭氧浓度超标情况及与国内外比较 3.1 臭氧浓度高值季节超标状况

2005-2007年O3监测资料表明, 前两年O3浓度超标现象分别从4月15日和5月23日开始出现, 持续至10月; 而2007年O3浓度超标现象有所提前, 从3月30日开始, 结束时间也提前至9月28日, 2007年主城区O3浓度超标率为13.2%, 与前两年相比增高一倍左右。从3年的超标现象来看, 超标天数主要出现在6-9月, 这4个月O3浓度超标天数占总超标天数的75%。

各点位中下沙、朝晖五区、云栖的O3浓度超标率较高, 并且有增高趋势, 其他点位也有增高趋势, 只是幅度相对较小。从2007年O3浓度超标情况来看, 各点位按超标率大小依次为下沙 (10.4%)、朝晖五区 (10.2%)、云栖 (7.9%)、和睦小学 (5.8%)、浙江农大 (4.4%)、南星桥 (3.0%), 卧龙桥没有超标现象出现。前两年各点位按超标率大小排序也是类似状况。

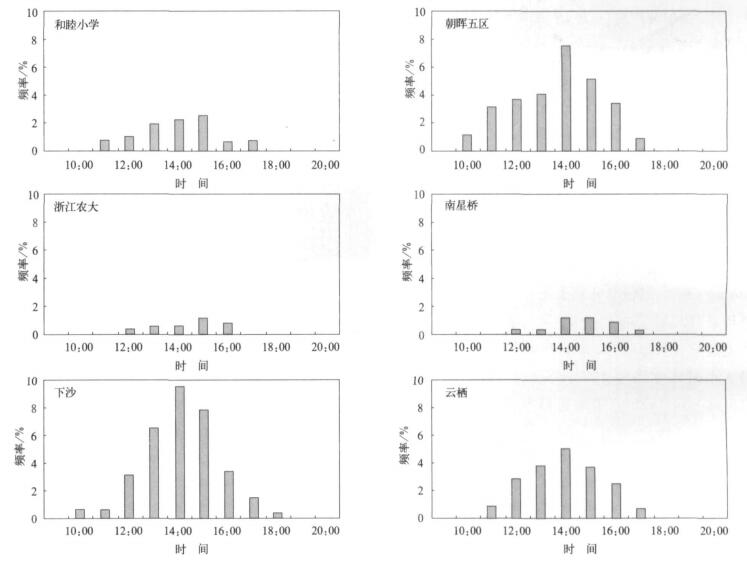

3.2 臭氧浓度超标日分布特征杭州主城区的O3超标浓度出现时段是从10:00开始到18:00, 各点位除了卧龙桥点位未出现超标现象外均超标现象出现, 它们的O3浓度超标日分布见图 4。

|

|

| 图 4. 2007年各点位O3浓度超标率日分布 Fig 4. Daily distribution of ozone nonattainment rates at different sites in 2007 | |

从O3浓度超标率日变化来看, 超标率较高的点位是下沙和朝晖五区, 它们的超标现象均出现在10:00, 于17:00(朝晖五区) 或18:00(下沙) 结束。这两个点位的O3浓度超标率均为14:00最高, 超标率分别为9.6%和7.5%, 15:00 O3浓度超标率也较高。各点位的超标率有较大差异, 是由于各点位有不同的前体物分布特点。对部分O3浓度较高点位通过苏码罐采样用GC-MS进行VOCs分析, 结果表明:下沙VOCs最高, 为70.2μg·m-3, 朝晖五区次之, 为48.9μg·m-3, 云栖最低, 为33. 1 μg· m -3; 其中异戊二烯浓度在下沙和朝晖五区均为0. 4μg·m-3, 云栖为1.2μg·m-3。下沙点位周围化工企业挥发性有机物排放较多, 朝晖五区受附近交通道路机动车排放影响NO2浓度较高 (浓度为67μg·m-3, 高于下沙的56 μg· m -3和云栖的49μg·m-3), 云栖点位是植物排放的萜烯类有机物较多, 其他点位不论是NO 2还是非萜烯挥发性有机物均较少, 前体物浓度的高低变化影响O3的形成, 不同区域的小气候则影响O3的积累。

3.3 与国内外城市的比较据珠三角区域空气监控网络公布的监测报告[14-15], 2006年广州O3最大小时浓度出现458 μ g·m-3的高值, 2007年是435μg·m-3, 珠海分别是431μg·m-3和394μg ·m-3, 中国香港分别是405μg·m-3和337 μ g·m-3, 珠三角区域的其他许多城市, 都监测到300μg·m-3以上的高浓度, 而且全年皆有超标现象, 没有明显的季节变化, 表明珠三角已经成为我国及全世界O3污染最严重的地区之一。美国的一些州也有较高的O3最大小时浓度[16], 有较高的超标率, 其中以加利福尼亚州最高, 得克萨斯州次之, 2007这两州的O3最大小时浓度值分别为396μg·m-3和336μg ·m-3, 超标率分别为4.5%和0.5%; 据欧洲环境署 (EEA) 公布的数据[17-18], 欧洲O3最大小时浓度超标天数也较多, 其中意大利最高, 2007年O3最大小时浓度高达479 μg·m-3, 比2006年增加109μg·m-3; 2007年的超标率为26.0%, 比2006年增加3.5%。

与这些国家或城市相比, 2007年杭州的O3最大小时浓度值也是比较高的, 与美国得克萨斯州、中国香港等相近, 但超标率却要高得多。

4 臭氧与气象要素的关系由于2007年O3平均浓度和最大小时浓度较前两年偏高, 且O3浓度超标现象也比较严重, 因此以2007年为例分析不同风向下主城区O3平均浓度、最大小时浓度和超标状况的变化特点。

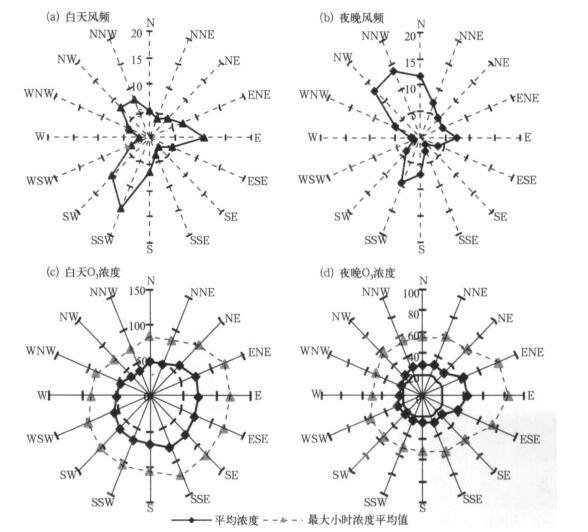

4.1 主城区不同风向下O3浓度的变化主城区白天和夜晚的风频玫瑰图见图 5a和5b, O3逐时平均浓度、最大浓度按白天和夜晚进行统计得到玫瑰图 5c, 5d。从图 5a和5b可以看到, 白天和夜晚的主导风截然不同, 白天主导风是SSW, 风向频率为14.4%, SW的频率也较高, 为10. 2%, 这2个风向的频率占1/4。次风向是E, 频率为11.0%, 偏北风的频率不高。而夜晚的主导风为NNW, 风向频率13.7%, NW和N的频率分别为12.6%和11.8%, 这3个风向频率之和为38. 1%。对不同季节风频进行统计发现, 春季和夏季以SSW为主导风, 以E方位为次导风, 而秋季和冬季则以NNW为主导风, 也以E方位为次导风。

|

|

| 图 5. 风频 (单位:%) 和O3浓度 (单位:μg·m-3) 玫瑰图 Fig 5. Rose maps of winds (unit:%) and ozone concentrations (unit:μg·m-3) | |

从图 5c和图 5d可以看到, 平均浓度和最大小浓度在白天以ESE, SSE风向时较高, 而夜晚则以E及ENE时较高, 白天和夜晚在主导风向上的浓度都不高。

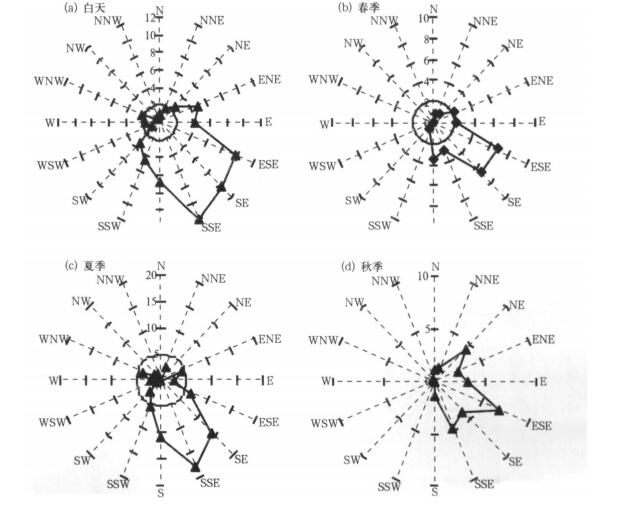

4.2 不同风向下臭氧浓度超标状况由于夜晚和冬季没有O3浓度超标现象发生, 主城区白天和春、夏、秋季节在不同风向下O3浓度超标状况见图 6。主城区全年O3浓度超标率最高出现在SSE方位上, 超标率为12.0%,SE, ESE两个方位下的超标率也比较高, 分别为10.3%和9.7%。其他方位上的超标率都较低 (图 6a)。不同季节超标率不但有较大的变化, 而且方位上也有一些差异 (图 6b~6d)。夏季的超标现象严重, 在SSE方位上的超标率最高, 为17.9%, 其次是SE和S方位, 分别为14.3%和10.9%。春季和秋季的最高超标率均出现在ESE方位上, 分别为6.9%和7.0%。

|

|

| 图 6. O3超标率玫瑰图 (单位:%) Fig 6. Rose map of ozone nonattainment rates in day time, spring, summer and fall (unit:%) | |

O3浓度和超标率的方位分布主要是由杭州市区的天气特点和工业分布特点决定的。从天气特点来看, 出现偏南风时天气多为晴朗天气, 天气条件比较稳定, 太阳辐射相对较强, 大气光化学反应比较活跃, 利于O3物质的生成和积聚; 从市区的工业布局来看, 在主城区的南部和东南部有许多萧山区的化工企业, 这些企业排放的VOCs数量大、种类多, 包含大量的光化反应比较强的气体 (如苯系物), 加上偏南风和东南风时天气多为晴好天气, 日照充足, 紫外线辐射较强, 大气的光化学反应比较强, 因此大气中高浓度段的O3出现多, 超标率较高; 其他方位上尤其是主导风方位上尽管频率高, 但由于O3产生的条件较差, O3浓度和超标率也就较低。

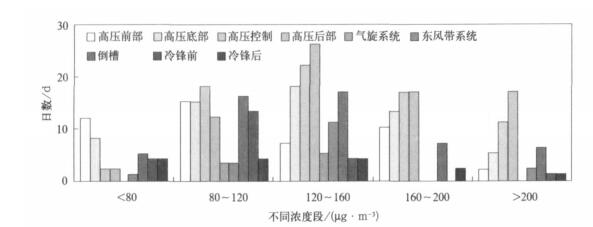

4.3 不同天气类型下臭氧浓度的变化在进行天气类型和O3浓度统计时将最大小时浓度分为5段:低浓度段 ( < 80μg·m-3)、较低浓度段 (80~120μg·m-3)、一般浓度段 (120~160μg·m-3)、较高浓度段 (160~200μg·m-3)、超标浓度段 (>200μg·m-3), 以2007年为例统计不同天气类型中O3不同浓度段的出现状况。结果表明:全年各浓度段中以120~160μg·m-3出现天数最多, 其次是80~120μg·m-3浓度段, 它们的出现频率分别是31. 4%和27. 3%, 超标浓度出现频率为13. 2%。

从O3最大小时浓度与天气类型统计结果来看 (图 7), 一般浓度段中以高压后部和高压控制的出现天数较多, 分别为26d和22d, 在该浓度段中占22.8%和19.3%; 而O3超标浓度段时主要天气类型也是高压后部和高压控制这两种天气类型, 分别出现17d和11d, 在超标总日数中分别占37.8%和24.4%, 两者共占62. 2%。O3低浓度时主要天气类型是高压前部, 占31.6%, 高压底部出现天数也较多, 占21.1%。

|

|

| 图 7. O3不同浓度段中不同天气系统出现日数 Fig 7. The days of different related to different synoptic systems ozone levels | |

出现这种情况是因为高压后部和高压控制等高压控制型天气通常是地面辐合型, 它们出现时通常会持续几天的高压脊型天气, 大气层结稳定, 地面为静风或微风, 大气中污染物极易积聚, 浓度增加较快, 当气温较高时 (春、夏、秋季) 在较强的太阳辐射下就会加快大气光化学反应速度, 导致大气中O3浓度增高。

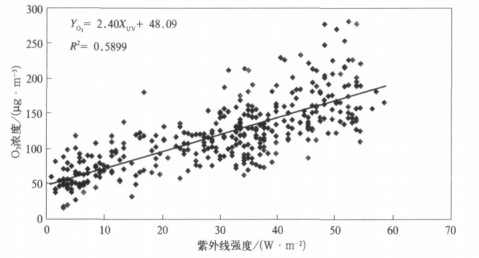

4.4 主城区O3与紫外线强度的关系根据杭州市气象台提供的2007年紫外线强度逐日资料 (每日10:00-14:00的平均值, 单位W·m-2), 取相应时段的O3浓度平均值进行对比分析, 结果见图 8。样品量为n=365, 二者的相关系数为0.768, 当显著性水平α=0.001时, R0.001=0.245, O3浓度与紫外线强度的相关系数R0.001, 呈现高度显著的正相关。

|

|

| 图 8. O3浓度与紫外线指数关系 Fig 8. Relationship between O3 concentration and UV index | |

10:00-14:00 O3平均浓度与紫外线强度的回归方程为: Y O3=2.4 ×X紫外线强度 +48.05 (R=0.7680) 从回归方程可以看到, 中午O3浓度随紫外线强度的变化非常明显, 紫外线强度增大时, O3浓度增高, 这种成正比的结论, 与一些学者的研究结果相同[19]。

从图 8中可以看到, 在紫外线较弱时, O3浓度较低, 紫外线强度达到30W·m-2以后才可能出现超标现象。当紫外线强度达到30W·m-2以上时, 随着紫外线强度增强, O3超标率逐渐增高。紫外线强度在30~40W·m-2时O3超标率为9%, 在40~50W·m-2时超标率为27.3%, 在50W·m-2以上时超标率为35.7%。在紫外线强度最强的时段, O3浓度并未超标; 绝大部分紫外线强度>55W·m-2的情况下O3浓度在150μg·m-3左右, O3浓度仍相对较低,O3浓度与紫外线强度40W·m-2左右的O3浓度相当。说明在紫外线强度非常强时, 大气中O3浓度并不一定会成正比增加。O3浓度增加要配合其他条件, 诸如前体物浓度是否较高以及其他气象条件是否有利于O3生成等等。

4.5 主城区O3与气象要素的相关性研究对2006年O3的日平均浓度、最大小时浓度与气象要素进行多元回归统计, 根据显著性水平变化, 最后确定气温、相对湿度、日照、能见度4个要素为变量, 两种浓度值与它们的复相关系数分别为0.70 (n=365) 和0.81(n=365), 它们的决定系数分别为0.50和0.66。调整后的决定系数分别为0.49和0.65。建立的多元回归模型的F值分别为88.3和171.9, 它们的P值都是0.0000, 说明回归模型具有统计学上的意义。经过t检验后P值 < 0.05, 回归方程为:

O3日平均浓度回归方程

Y=0.49 ×X温度 -0.33 ×X相对湿度 +1.00 × X日照 -0.96 ×X 能见度 +44.26;

O3日最大小时浓度回归方程

Y=3.02 ×X温度 -1.27 ×X相对湿度 +2.06 × X日照 -4.48 ×X 能见度 +139.41。

回归结果表明:当气温高、湿度低、日照时间长、能见度较差时O3的平均浓度和最大小时浓度均处于较高水平, 这是因为太阳辐射较强时气温高、湿度低、日照时间较长, 能够加快光化学反应, 有利于O3产生; 而能见度较好时, 风速较大, 大气扩散条件较好, 不利于污染物的积聚, 大气中污染物浓度较低, 由于O3前体物较少, 虽然太阳辐射也较强, 但光化学反应速率减慢, 产生的O3量较少。这与许多学者的研究结果是一致的[20-25], 尤其是O3最大小时浓度与它们的相关程度更加显著。

5 结论1) 杭州市区大气O3浓度呈现逐年上升的趋势, 2007年日平均浓度和最大小时浓度分别为44.0μg·m-3和348. 1μg·m-3; O3浓度超标现象也越来越严重, 2007年超标率13.2%, 比2006年增加近1倍。2007年超标现象出现时间由原来的4月提前到3月。

2) 大气O3较高浓度和超标现象主要集中在夏季。

3)大气O3浓度具有明显的日变化特征, 其峰值变化一般出现在08:00-19 :00, O3浓度变化幅度冬季最小, 为51μg·m-3; 夏季最大, 为107μg·m-3; 20:00-次日07:00 O3浓度是平缓变化期, O3浓度变化幅度一般都小于15μg·m-3, 各点位的峰值浓度相差较大, 以下沙点位最高。

4) 在不同的天气类型中O3超标浓度主要出现在高压控制和高压后部, 且这两类天气类型下超标日数分别占超标总日数的37.8%和24.4%。

5) 在紫外线较强时大气O3浓度较高, 其超标现象也较为严重。

| [1] | Staehelin J, Thudium J, Burhler R, et al. Trends in su rface ozone concentrations at ARISA (Switzerland). Atmos Envir, 1994, 28, (1): 57–87. |

| [2] | 王春乙, 关福来. O3浓度变化对我国主要农作物产量的可能影响. 应用气象学报, 1995, 6, (增刊): 69–74. |

| [3] | 张远航, 邵可声, 唐孝炎. 中国城市光化学烟雾污染研究. 北京大学学报 (自然科学版), 1998, 34, (2): 392–400. |

| [4] | Affre C, Carrara A, Lefebre F, et al. Aircraft measurement of ozone turbulent flux in the atmospheric boundary layer. Atmos Environ, 1999, 33: 1561–1574. DOI:10.1016/S1352-2310(98)00366-5 |

| [5] | Abdul-Wahab S A, Al-Alawi S M, Assessment and prediction of tropospheric ozone concentration levels using artificial neural net-works. Envir on Modelling Software, 2002, 17, (3): 219–228. DOI:10.1016/S1364-8152(01)00077-9 |

| [6] | Canpenter L J, Clemitshaw K C, Burgess R A, et al. Investigation and evaluation of the NOx/O3 photochemical steady state. Atmos Environ, 1998, 32, (19): 3353–3365. DOI:10.1016/S1352-2310(97)00416-0 |

| [7] | 唐孝炎.大气环境化学 (第一版).北京:高等教育出版社, 1990: 38-41; 43-45. |

| [8] | 白建辉, 王明星. 地面臭氧光化学过程规律的初步研究. 气候与环境研究, 2001, 6, (1): 91–102. |

| [9] | Wang T, Cheung T F, Li Y S, Ozone and related gaseous pollutants in the boundary layer of eastern China :Overview of the rcent measurements at a rural site. Geophys Res Lett, 2001, 28: 2373–2376. DOI:10.1029/2000GL012378 |

| [10] | Xu X, Lin W, Wang T, et al. Long-term reend of surface ozone at a regional backg round station in eastern China 1991-2006:Enhanced variability. Atmos Chem Phys, 2008, 8: 2595–2067. DOI:10.5194/acp-8-2595-2008 |

| [11] | Lin Weili, Xu Xiaobin, Zhang Xiaoling, et al. Contributions of pollutants from North China Plain to surface ozone at the Shangdianzi GAW Station. Atmos Chem Phys Discuss, 2008, 8: 9139–9165. DOI:10.5194/acpd-8-9139-2008 |

| [12] | 马一琳, 张远航. 北京市大气光化学氧化剂污染研究. 环境科学研究, 2000, 13, (1): 14–17. |

| [13] | 王淑兰, 柴发合. 北京市O3污染的区域特征分析. 地理科学, 2002, 22, (3): 360–364. |

| [14] | 广东省环境保护监测中心站, 香港特别行政区环境保护署.粤港珠江三角洲区域空气监控网络2006年监测结果报告.http:∥www.gdepb. gov.cn gsgg/200710/t20071026_49978.html. |

| [15] | 广东省环境保护监测中心站, 香港特别行政区环境保护署.粤港珠江三角洲区域空气监控网络2007年监测结果报告.http:∥www. gdepb.gov.cn/gsgg/200710/t20071026_49978. html. |

| [16] | Monitor Values Report-Criteria Air Pollutants.http:∥iaspub.epa.gov/airsdata. |

| [17] | European Environment Agency. Technical Report Air Pollution by Ozone across Europe during Summer 2006.ISSN 1725-2237, 2007(5): 9. |

| [18] | European Environment Agency. Technical Report Air Pollution by Ozone across Europe during Summer 2007.ISSN 1725-2237, 2008(5): 9. |

| [19] | 安俊琳, 王跃思, 李昕, 等. 北京地面紫外辐射与空气污染的关系研究. 环境科学, 2008, 29, (4): 1053–1058. |

| [20] | 任丽红, 胡非, 王玮. 北京夏季垂直分布与气象因子的相关研究. 气候与环境研究, 2005, 10, (2): 166–174. |

| [21] | 杨昕, 李兴生. 近地面O3变化化学反应机理的数值研究. 大气科学, 1999, 23, (4): 427–438. |

| [22] | 丁国安, 罗超, 汤洁, 等. 清洁地区气象因子与地面O3关系的初步研究. 应用气象学报, 1995, 6, (3): 350–355. |

| [23] | 郑向东, 丁国安, 孙敏峰, 等. 北京冬季低层大气O3垂直分布观测结果的研究. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 100–108. |

| [24] | Tsutsumi Y, Makino Y, Jensen J, Aircraft measurements of tropospheric ozone over the western Pacific Ocean. Atmos Environ, 1996, 30: 1763–1772. DOI:10.1016/1352-2310(95)00378-9 |

| [25] | 谈建国, 陆国良, 耿福海. 上海夏季近地面臭氧浓度及其相关气象因子的分析和预报. 热带气象学报, 2007, 23, (5): 515–520. |

2009, 20 (5): 602-611

2009, 20 (5): 602-611