2. 南京大学灾害性天气气候研究所, 南京 210093

2. Institute of Severe Weather and Climate, Nanjing University, Nanjing 210093

近年来, 全球范围内严重的热带气旋事件时有发生。2004年登陆日本的台风达10个, 2005年大西洋飓风卡特里娜重创美国, 2006年超强台风桑美是1949年以来登陆我国最强的热带气旋。由于与全球气候变化密切相关, 热带气旋尤其是超强台风的频数及强度的长期气候变化受到越来越多的关注。有研究认为, 过去30年全球范围4级 (56~67 m/s) 和5级 (>67 m/s) 飓风的数量增加, 但热带风暴和飓风的年频数没有明显的变化趋势[1]。北大西洋强飓风 (持续风速≥50 m/s) 的频次和强度在1944—1995年之间下降[2], 在1995年以后上升[3-5]。Emanuel[6]研究表明, 热带气旋的破坏潜力 (PDI) 呈倍增趋势。但上述结果目前还存在争议[7-8]。西北太平洋热带气旋频数占全球30% [9], 平均每年有近30个热带气旋生成[10]。我国受西北太平洋热带气旋影响[10], 平均每年有7个热带气旋登陆[11-12]。因此, 西北太平洋热带气旋的强度及频数变化对研究全球气候系统以及热带气旋对我国影响都具有重要意义。

关于西北太平洋热带气旋的气候变化已有一定的研究。曹楚等[13]研究认为, 在全球气候变暖背景下, 西北太平洋热带气旋频数、平均强度和极端强度均有下降趋势。陈敏等[14]研究发现1960—1972年间热带气旋偏多, 1975年以后偏少。陈兴芳等[15]研究结果表明, 热带气旋活动在20世纪70年代初发生气候突变, 之后热带气旋减少, 并且偏弱。王小玲等研究发现, 西北太平洋热带气旋有显著减少趋势[16], 达到台风强度以上的热带气旋也有显著减少趋势, 热带气旋的最大强度、平均强度也有减弱趋势[17]。上述工作大都将西北太平洋热带气旋作为整体研究, 且结果均表明西北太平洋热带气旋频数和强度有下降趋势。

我国对西北太平洋热带气旋的研究工作大多基于上海台风研究所整编的热带气旋路径资料, 但热带气旋观测资料的差异可能对研究结果有影响。Wu等[18]利用美国联合台风预警中心 (JTWC)、日本气象厅 (JMA) 和中国香港天文台 (KHO) 的西北太平洋热带气旋资料研究强台风活动的长期趋势, 发现JTWC资料在1977年以后有明显增强趋势, 而JM A和KHO资料不存在上升趋势。Kamahori等[19]利用JMA热带气旋资料, 发现1977—2004年西北太平洋热带气旋强度为4级和5级的频数和日数呈减少趋势, 而JTWC资料呈相反趋势。Wang等[20]比较了中国气象局 (CMA) 和JTWC的资料, 发现热带气旋总频数差别不大, 但较强的热带气旋频数从20世纪80年代末开始存在较大差异, 并且认为CMA资料对影响尤其是登陆中国的热带气旋记录较多, CMA资料中这部分热带气旋资料具有优势。

在研究全球变暖背景下热带气旋的变化特征时, 如果将热带气旋作为整体或者只是将热带气旋简单分级, 可能会由于不同级别热带气旋变化特征的不同而对研究结果有影响。本文拟利用上海台风研究所最新整编的西北太平洋热带气旋路径最佳路径资料, 将热带气旋按照国家标准分为不同级别, 从频数、强度以及初、终旋日期3个方面, 分别研究不同级别热带气旋的变化特征。

1 资料和方法1951—2006年西北太平洋 (含南海, 赤道以北, 180°以西) 海域热带气旋资料 (CMA-STI) 来自上海台风研究所[21], 包括6 h 1次的位置、近中心最大风速和近中心最低气压。该资料是上海台风研究所按照《台风业务和服务规定》, 对热带气旋的路径和强度资料进行整编, 形成的CMA-STI热带气旋最佳路径数据集。

热带气旋等级划分按照《热带气旋等级》国家标准 (GB/T 19201—2006) [22], 将热带气旋分为热带低压 (10.8~17.1 m/s)、热带风暴 (17.2~24.4 m/s)、强热带风暴 (24.5~32.6 m/s)、台风 (32.7~41.4 m/s)、强台风 (41.5~50.9 m/s) 和超强台风 (≥51 m/s)。热带气旋的发生时间定义为热带气旋强度达到热带低压的时间。使用最小二乘法计算不同级别的热带气旋频数和初、终旋日期的长期变化趋势。将热带气旋频数减去长期变化趋势, 得到热带气旋频数的无倾向资料, 这就是热带气旋频数的去倾处理。

2 热带气旋频数变化特征 2.1 热带气旋频数的长期变化1951—2006年, 西北太平洋热带气旋 (近中心最大风力6级以上) 生成个数为1897个, 平均33.9个/a。其中, 热带低压6.5个/a, 热带风暴3.9个/a, 强热带风暴6.4个/a, 台风6.3个/a, 强台风4.8个/a, 超强台风6.1个/a。从不同级别热带气旋占总数的比例来看, 强热带风暴和热带低压最多, 都达到18.8%, 超强台风的比例达到17.8%, 最少的是热带风暴, 占11.7%。

1951—2006年, 西北太平洋热带气旋频数 (图 1) 在20世纪50~60年代较大, 之后逐渐减少, 长期减少趋势约为1.8个/10 a, 1967年53个为最多, 1998年21个为最少。热带低压频数也有减少趋势, 为1.2个/10 a, 1995年和2005年的1个为最少值, 最大值为1970年的21个。热带风暴频数增加趋势为0.4个/10 a, 最大值发生在1994年 (10个); 强热带风暴、台风频数的长期变化趋势不显著, 强台风频数有长期增加趋势。超强台风频数有显著减少趋势, 为1.4个/10 a, 最小值发生在1999年 (0个)。西北太平洋热带气旋频数的减少趋势主要受热带低压和超强台风减少影响, 并且超强台风频数的减少趋势最强。

由图 1可见, 西北太平洋热带气旋总频数有减少趋势, 不同级别热带气旋频数的长期变化趋势不完全一致, 其中只有热带低压和超强台风具有长期减少趋势。因此, 需要将热带低压、超强台风和其他级别热带气旋的变化区分开来。否则, 超强台风和热带低压频数的变化特征将会掩盖其他级别热带气旋的变化特征。目前的热带气旋分类是参照国家标准分级, 超强台风频数中是否包含有频数增加趋势的热带气旋信息需要作进一步研究。

|

|

| 图 1. 1951—2006年西北太平洋热带气旋频数及长期变化 Fig 1. Time series and trend of cyclone in the Northwestern Pacific during 1951 —2006 | |

美国国家大气与海洋管理局 (NOAA) 将飓风分为5级, 其中4级近中心最大风速为58~69 m/s, 5级为近中心风速大于69 m/s。本文进一步研究了近中心最大风速在51 m/s以上热带气旋频数变化 (图 2)。结果表明, 近中心最大风速51~58 m/s之间的超强台风 (简称超强台风Ⅰ) 频数仍然呈增加趋势, 近中心最大风速为58 m/s以上的超强台风 (简称超强台风Ⅱ) 频数则呈减少趋势。超强台风Ⅰ的频数在20世纪50—60年代变化较小, 70年代显著减少, 从80年代开始增加, 90年代末下降。超强台风Ⅱ的频数变化与超强台风的总频数变化相似, 但减少趋势更为显著。

|

|

| 图 2. 1951—2006年西北太平洋超强台风频数及趋势变化 Fig 2. Time series and trend of super typhoon in the Northwestern Pacific during 1951 —2006 | |

总的看来, 热带风暴、强热带风暴、台风、强台风、超强台风Ⅰ总频数有长期增加趋势, 但幅度较小, 热带低压和超强台风Ⅱ频数具有长期减少趋势。

为了了解不同级别热带气旋频数对总频数的影响, 本文研究了不同级别热带气旋频数占总频数百分比的历年变化。

图 3表明, 热带低压在20世纪60年代末—70年代初贡献较大, 并有长期减少趋势。超强台风Ⅱ在50—60年代贡献较大, 之后有长期减少趋势。可见, 西北太平洋热带气旋50—60年代频数较多主要受热带低压和超强台风Ⅱ的影响。热带风暴频数逐年增加, 其对总频数的贡献也有显著增加趋势。强台风频数贡献的有长期增加趋势, 尤其是在2000年以后, 其频数贡献超过其他级别热带气旋。总的看来, 热带低压和超强台风Ⅱ的频数贡献有显著减少趋势, 而其他级别热带气旋频数贡献有增加趋势, 其中热带风暴的增加趋势通过显著性检验。这与图 1的结果一致。

|

|

| 图 3. 1951 — 2006年西北太平洋不同级别热带气旋的频数贡献及长期变化趋势 Fig 3. Time series and trend of contributions of different cyclone to tropical cyclone in the Northwestern Pacific during 1951— 2006 | |

上述分析结果表明, 强度最弱和最强级别的热带气旋变化期变化趋势一致, 为减少趋势。而其他强度的热带气旋变化为增加趋势或无显著变化趋势。这样的变化特征可能与不同级别热带气旋的生成、发展机制不同有关。除了长期变化趋势, 不同级别热带气旋频数的季节变化和年变化是否也有各自的变化特征需要进一步研究。

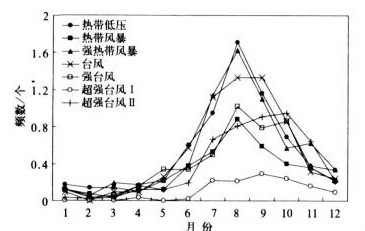

2.2 热带气旋的季节变化西北太平洋热带气旋主要发生在夏半年, 其中7—9月是热带气旋的多发月份, 期间出现的热带气旋占全年的56.3%。8月是热带气旋发生频数最多月份, 多年平均值 (1951—2006年) 为7.9个。2月是热带气旋发生频数最少月份, 多年平均值 (1951— 2006年) 为0.3个。西北太平洋热带气旋总频数的年变化特征已有较多研究, 但是不同级别的热带气旋频数季节变化特征还不清楚。

由图 4可见, 除了超强台风外, 其他级别的热带气旋的生成频数都在8月最大, 冬末和春季最小。热带低压、热带风暴以及强热带风暴的频数在8月都远大于其他月份, 其中热带低压8月的频数占全年总数的30%。台风强度以上的热带气旋在秋季的出现频率随着热带气旋强度增强不断增加。台风和强台风的最大频率发生在8月, 超强台风Ⅰ的最大频率发生在9月, 超强台风Ⅱ的最大频率发生在10月。

|

|

| 图 4. 1951— 2006年西北太平洋不同级别热带气旋频数的季节变化 Fig 4. Seasonal variability of different cyclone frequencies in the Northwestern Pacific during 1951 — 2006 | |

总的来看, 不同级别的热带气旋主要发生在夏半年, 尤其是夏末秋初; 冬末和春季发生频次最少。但随着热带气旋强度增强, 其最大频率出现月份逐渐推迟。

图 1显示了不同级别热带气旋年频数的长期变化趋势, 但月频数的长期变化趋势可能与年频数的变化趋势特征有所不同。表 1给出了不同等级热带气旋在热带气旋频发季节 (7—10月) 各月频数的长期变化趋势。7—10月的热带低压发生频数都有减少趋势, 8月和9月的减少趋势通过90%信度检验, 并且8月的减少趋势最显著。7—10月超强台风Ⅱ的频数都表现为减少趋势, 9月和10月的减少趋势相当并且显著。可见, 除了热带低压和超强台风Ⅱ有显著的减少趋势外, 其他等级热带气旋月频数的长期变化趋势不显著。这与图 1的结论一致。

|

|

表 1 不同等级热带气旋月频数变化趋势 (单位: 1/10a) Table 1 Long-time trends of monthly frequencies of tropical cyclones about different categories (unit : 1/10a) |

2.3 热带气旋的年变化

本文上述研究结果表明, 不同级别热带气旋频数的长期变化和季节变化特征不完全一致, 它们的年变化是否一致也需要进一步研究。将热带气旋频数资料去掉倾向项得到无倾向的资料, 将不同等级的热带气旋频数的年变化做相关分析 (表 2)。可见, 超强台风Ⅱ的频数和其他级别热带气旋大多为负相关, 与台风频数的年变化显著负相关。超强台风Ⅰ的频数与其他级别热带气旋大多正相关, 但没有通过显著性检验。热带低压频数与台风强度以上的热带气旋频数呈负相关, 与热带风暴、强热带风暴负相关。

|

|

表 2 不同等级热带气旋频数的相关系数 Table 2 Correlations among frequencies of tropical cyclones about different categories |

可见, 超强台风Ⅱ频数的季节变化、年变化以及长期变化趋势都与其他级别热带气旋有显著不同。而以往的研究大多将超强台风和台风或强台风合起来作为整体研究, 没有突出超强台风Ⅱ的变化特征。

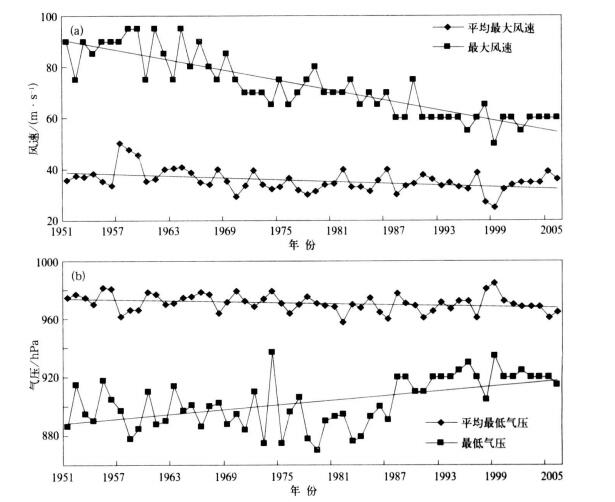

3 热带气旋强度变化特征热带气旋的强度一般以近中心最大风速 (10 m高度) 来表示, 海平面中心最低气压也反映了热带气旋的强度。为了更直观了解热带气旋强度的变化特征, 图 5显示了热带气旋年平均强度 (中心最大风速和最低气压) 以及年最大强度的逐年变化。

|

|

| 图 5. 1951—2006年热带气旋年平均强度和最大强度 (a) 最大风速, (b) 最低气压 Fig 5. Temporal variations of the mean and largest intensities of tropical cyclones during 1951—2006 (a) maximum speed, (b) minimum pressure | |

图 5a表明, 热带气旋的近中心最大风速的年平均值有显著减小趋势, 为1 m · s -1/10 a。年最大风速也有显著的减小趋势, 为6.5 m · s -1/10 a。图 5b表明, 热带气旋中心年平均中心最低气压有显著减小的趋势。而年最低气压有显著增加的趋势, 尤其是从1987年以后显著升高。

不同等级热带气旋频数贡献的变化在一定程度上反映了热带气旋强度的变化 (图 3)。虽然热带低压的频数贡献也有减小趋势, 但强度最强的超强台风Ⅱ频数贡献的减小趋势更为显著, 而其他级别的热带气旋频数贡献的比例增加或没有显著趋势。因此, 热带气旋平均强度减小的趋势主要受超强台风Ⅱ频数减少的影响。

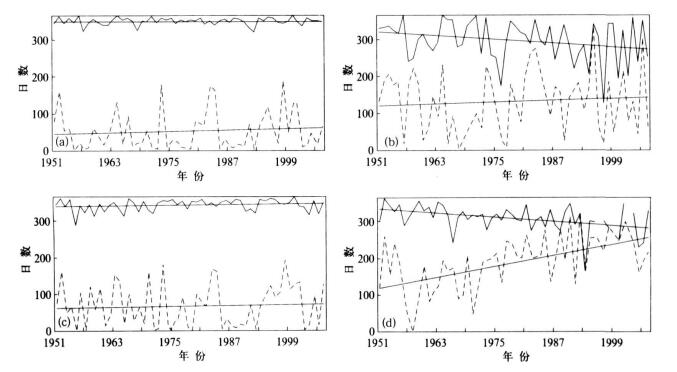

4 热带气旋初、终日期变化特征目前, 关于西北太平洋热带气旋的初、终日的长期变化趋势的研究还较少。初、终旋日期的长期变化趋势, 也反映了全球气候变化对西北太平洋热带气旋的影响。

图 6a显示了热带气旋初、终日期的变化, 初旋日期有推迟趋势, 但不显著, 终旋日期没有长期趋势性变化。初旋年变化振幅较大, 平均出现在2月20日, 终旋日期变化幅度较小, 平均出现在12月15日。不同等级的热带气旋, 初、终旋日期的长期变化趋势有所不同, 根据本文上面的研究结果, 将热带气旋分为热带低压、超强台风Ⅱ和其他级别热带气旋3类分别讨论初、终日的变化。

|

|

| 图 6. 1951—2006年不同级别热带气旋的初、终旋日期的变化 (虚线代表初旋日期, 实线代表终旋日期) (a) 热带气旋, (b) 热带低压, (c) 热带风暴—超强台风Ⅰ, (d) 超强台风Ⅱ Fig 6. Variations of the first and last date of different tropical cyclone during 1951 — 2006 (dashed line denotes the first date and solid line denotes the last date) (a) tropical cyclone, (b) tropical depression, (c) tropical storm—super typhoonⅠ, (d) super typhoon Ⅱ | |

图 6b显示热带低压初旋日期没有显著的趋势性变化, 平均出现在5月12日; 终旋日期有提前的趋势, 为8.6 d/a。超强台风Ⅱ的初旋日期有显著推后的趋势, 为25 d/10 a; 终旋日期有显著提前趋势, 为9 d/10 a (图 6d)。其他级别热带气旋的初、终旋日期综合在图 6c中显示。除了热带风暴终旋日期有推迟趋势、超强台风Ⅰ的终旋日期有提前趋势外, 其他级别热带气旋的初、终旋日期大部分没有显著的长期变化趋势。可见, 热带风暴至超强台风Ⅰ强度的热带气旋的初、终旋日期的变化与总的热带气旋类似, 都没有显著的趋势性变化, 并且初旋日期年变化幅度较大, 终旋日期年变化幅度较小。这个级别的热带气旋初旋时间平均为3月9日, 终旋时间为12月7日。

5 结论和讨论本文利用上海台风研究所整编的1951—2006年西北太平洋 (含南海) 热带气旋资料, 按照《热带气旋等级》国家标准将热带气旋分为不同级别, 分别研究了全球增暖背景下西北太平洋热带气旋活动的气候变化。结果表明, 不同级别热带气旋活动的变化特征有所不同。

1) 热带气旋频数具有长期减少趋势, 长期减少趋势主要源于热带低压和超强台风Ⅱ的频数减少, 其他强度的热带气旋总频数有长期增加趋势。

2) 除了超强台风月频数在秋季达最大外, 其他强度的热带气旋月频数都在8月达最大。热带气旋月频数最大发生的月份随强度的增加而推迟。

3) 超强台风Ⅱ的年变化与除了超强台风Ⅰ以外的其他强度的热带气旋反位相变化。

4) 热带气旋最大风速的年平均值表现为减小趋势, 主要由超强台风Ⅱ的频数减少引起。热带气旋年最大风速和中心最低气压都有减弱趋势, 但热带气旋年平均中心最低气压表现为增强趋势。

5) 热带气旋初、终旋日期的长期变化趋势不显著, 但不同级别热带气旋的初、终旋日期的变化特征有所不同。超强台风Ⅱ和热带低压的发生时间有缩短趋势, 而其他级别热带气旋的发生时间没有显著变化。

总的看来, 西北热带太平洋热带气旋总频数和强度的长期变化趋势与前人分析结果一致[15-17, 20]; 但不同强度的热带气旋频数和强度具有不同的长期变化特征。超强台风Ⅱ的频数、强度以及初、终旋时间的气候变化都与其他级别的热带气旋有所不同, 并且对热带气旋的总频数和强度的变化有重要影响。研究热带气旋的气候变化尤其是极端事件发生频率时, 需要着重关注超强台风Ⅱ的气候变化特征。因此, 超强台风Ⅱ的形成过程和机理需要以后作进一步研究, 以利于人们更好地应对气候变化问题。此外, 由于上海台风研究所整编的热带气旋资料与其他资料存在差别, 其他热带气旋资料是否也具有类似的结论需要作进一步研究。

| [1] | Webster P J, Holland G J, Curry J A, et al. Changes in tropical cyclone number, duration, and intensity in a warming environment. Science, 2005, 309: 1844–1846. DOI:10.1126/science.1116448 |

| [2] | Landsea C W, Nicholls N, Gray W M, et al. Downward trends in the frequency of intense Atlantic hurricanes during the past five decades. Geophys Res Lett, 1996, 23: 1697–1700. DOI:10.1029/96GL01029 |

| [3] | Goldenberg S B, Landsea C M, Mestas-nunez A M, et al. The recent increase in Atlantic hurricane activity : Causes and implications. Science, 2001, 293: 474–479. DOI:10.1126/science.1060040 |

| [4] | Elsner J B, Kocher B, Global tropical activity :A link to the North Atlantic oscillation. Geophys Res Lett, 2000, 27: 129–232. DOI:10.1029/1999GL010893 |

| [5] | Trenberth K, Uncertainty in hurricanes and global warming. Science, 2005, 208: 1753–1754. |

| [6] | Emanuel K A, Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years. Nature, 2005, 436: 686–688. DOI:10.1038/nature03906 |

| [7] | Johnny C, Chan L, Comment on "Changes in tropical cyclone number, duration, and intensity in a warming environment". Science, 2006, 311: 1713b. DOI:10.1126/science.1121522 |

| [8] | Webster P J, Curry J A, Liu J, et al. Reponse to comment on " Changes in tropical cyclone number, duration, and intensity in a warming environment". Science, 2006, 311: 1713c. DOI:10.1126/science.1121564 |

| [9] | Neumann C J.Global Overview.Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting.World Meteorological Organization, Reop 1993, TCP -31, WMO / TD -560, Geneva, Switzerland, 1.1 -1.42. |

| [10] | 曹祥村, 袁群哲, 杨继鉝, 等. 2005年登陆我国热带气旋特征. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 412–416. |

| [11] | 徐良炎, 高歌. 50年台风变化特征及灾害年景评估. 气象, 2005, 31, (3): 41–44. |

| [12] | 陈联寿, 丁一汇. 西北太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979: 22-26. |

| [13] | 曹楚, 彭加毅, 余锦华. 全球气候变暖背景下登陆我国台风特征的分析. 南京气象学院学报, 2006, 29, (4): 455–461. |

| [14] | 陈敏, 郑永光, 陶祖钰. 近50年 (1949—1996) 西北太平洋热带气旋气候特征的再分析. 热带气象学报, 1999, 15, (1): 10–16. |

| [15] | 陈兴芳, 晁淑懿. 台风活动的气候突变. 热带气象学报, 1997, 12, (2): 97–104. |

| [16] | 王小玲, 王咏梅, 任福民, 等. 影响中国的台风频数年代际变化趋势:1951—2004年. 气候变化研究进展, 2006, 5, (3): 135–138. |

| [17] | 王小玲, 任福民. 1957—2004年影响我国的强热带气旋频数和强度变化. 气候变化研究进展, 2007, 6, (3): 345–349. |

| [18] | Wu L, Wang B, Geng S, Growing typhoon influence on east Asia. Geophys Res Lett, 2005, 32: Li8703. DOI:10.1029/2005GL022937 |

| [19] | Kamahori H, Yamazaki N, Mannoji N, et al. Variability in intense tropical cyclone days in the western North Pacific. SOLA, 2006, 2: 104–107. DOI:10.215/sola.2006-207 |

| [20] | Wang Xiaoling, Wu Liguang, Ren Fumin, et al. Influence of tropical cyclones on China during 1965—2004. Adv Atmos Sci, 2008, 25, (3): 417–426. DOI:10.1007/s00376-008-0417-6 |

| [21] | CMA-STI热带气旋最佳路径数据集.http:∥www.typhoon.gov.cn. |

| [22] | 国家标准化管理委员会. 热带气旋等级 (GB/T 19201-2006). 北京: 中国标准出版社, 2006. |

2009, 20 (5): 555-563

2009, 20 (5): 555-563